中国扶贫实践中的第一书记制度研究

2022-07-16程虹吴润清

程虹 吴润清

摘 要:我国正处在巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴的过渡期,国家向重点乡村持续选派驻村第一书记,以保证过渡期帮扶与乡村振兴两大战略的有效衔接。因此,研究中国扶贫实践中的第一书记制度,总结第一书记打赢脱贫攻坚的重要经验,为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果具有重要意义。由于现有文献对第一书记制度的研究并未从人力资本的角度展开实证分析,针对现有文献匮乏的缺憾,本研究从人力资本这一微观视角出发,运用大数据技术结合调研实证,使用定量、定性研究相结合的识别策略,从横向和纵向两个维度对中国扶贫实践中的第一书记制度进行了细致而全面地实证分析。研究发现:第一,第一书记选派单位以事业单位为主,比党政机关多6.13%;第二,选派单位是第一书记驻村扶贫的后盾,是链接乡村和城市资本流通的桥梁,年均定点帮扶贫困村23万元、协调各类扶贫资金71万元;第三,选派单位性质对扶贫效能的影响较小,而选派单位级别对扶贫效能影响较大;第四,集体人力资本是第一书记制度的核心,成功地将组织的领导力转换为国家的扶贫治理能力。

关键词:第一书记;集体人力资本;实证分析;加权统计;扶贫

一、引言

中國历史性地彻底消除了困扰中华民族千年的绝对贫困问题,为全球反贫困事业做出了重要贡献(汪三贵等,2022;李小云,2021)。当然,取得这个成就的原因主要来自中国共产党特别是习近平总书记的统一领导,国家公共财政的大规模投入,社会各界的广泛动员和积极参与(吴国宝,2021;张军扩,2020),以及与精准扶贫和以扶贫质量为导向的治理方法使用密切相关。但是,我们不得不承认,与300多万第一书记和驻村干部平均驻村时间长达3.6年的第一书记制度也有着密切的关系。

中国共产党始终将“群众路线”和“联系群众”作为国家治理的制度化基础,将改善民生,消除贫困,逐步实现共同富裕作为中国共产党人的初心和使命。我国经过一系列扶贫治理,贫困人口发生率已经从1978年的97.5%下降到2015年的5.7%,但是随着相对贫困人口的减少,剩余的5575万贫困个体多为老弱病残人群,脱贫难度骤然增大,扶贫进入深水区和攻坚区(李实等,2018)。中国的扶贫实践已经证明,单纯依靠向贫困村进行资本、资源等物质援助,扶贫效果未必明显。内生增长理论研究表明,发展的关键要素是人力资本,其他要素相对都是次要的(林毅夫,2017)。进一步研究证实,人力资本对区域经济增长和收入提高具有不可或缺的作用(蔡昉,2020;程虹,2016)。在这种历史背景下,中国提出第一书记制度。事实证明,这一制度有助于实现国家权力与基层治理的对接,是乡村扶贫治理不可或缺的一种有效机制。

我国是如何通过第一书记进驻贫困村,开辟了中国特色的基层扶贫治理道路的呢?回顾过去70年的扶贫历程,我们可以清楚地发现,从体制改革式扶贫到开发式扶贫再到综合式扶贫,仅仅单纯依靠向贫困地区增加资金投入和资源援助并没有达到明显的减贫效果(钱颖一,2016)。然而,自2013年精准扶贫机制实施以来效果逐渐凸显,2015年全国推行第一书记扶贫制度后,显著提升了扶贫质量(程虹,2021)。有研究表明,无论是政权嵌入农村的渗透力、资源的汲取力,还是政策的动员力,我们国家的“治理能力”都取得了许多来之不易的成就(周黎安,2019)。第一书记制度不是简单的帮扶,是扶贫理论中的一种制度设计,是一套完整的制度运行体系,是世界脱贫实践的重大创新,这一现象已引起国内外学术界的广泛关注。

现有文献对第一书记制度的研究主要集中在政党领导(谢岳,2020;王雨磊、苏杨,2020)、扶贫策略(谢小芹,2017;刘建军,2019)、扶贫效能(Park和Wang,2010;王晓毅,2016;罗必良等,2021)等几个维度进行讨论。对第一书记人力资本基本事实与扶贫逻辑的研究还不够充分,可见,对扶贫实践中的第一书记制度缺乏从人力资本的角度进行更深入的探究。尤其是在实证方面,对第一书记扶贫实践的研究相对较少。第一书记是怎样一个群体?第一书记制度的实践路径和治理逻辑是怎样的呢?这正是本文要研究的问题。

综上,为充分探究第一书记制度在扶贫实践中的机制设计和运行逻辑,针对第一书记人力资本、选派形式、与原单位以及两委的扶贫逻辑等关键性问题展开全面而深入的实证分析和理论研究。本文的主要贡献在于:第一,运用科学的加权统计方法,首次较完整地描述了我国2015-2020年第一书记的人力资本结构状况,对第一书记人力资本特征进行了较全面的结构化分析;第二,运用定量和定性研究相结合的识别策略,对扶贫实践中的第一书记制度进行了较细致的实证描述和理论阐释;第三,用扶贫效能测度第一书记扶贫效率,解构第一书记效用的差异性;第四,以集体人力资本作为第一书记制度的核心,全文紧密围绕其展开实证分析和理论探究。

本文剩余部分章节安排如下:第二部分是文献分析,旨在探析贫困理论中的人力资本解释以及第一书记扶贫治理的内在逻辑;第三部分是研究方法,介绍本文数据来源、编码及分析过程;第四部分是第一书记群体特征分析,将第一书记人力资本从多个维度进行结构化实证描述;第五部分是第一书记制度运行的基础,从集体人力资本的视阈进行系统性阐述;第六部分是第一书记制度的实践逻辑,从第一书记与原单位、两委、贫困孤岛群体三个维度进行深度讨论;第七部分是案例验证;最后是研究结论和政策建议。

二、文献综述

(一)贫困理论中的人力资本解释

贫困的根本原因是人力资本水平低,不能主动去占有市场,缺乏维持正常生活和参与社会活动的可行能力(燕继荣,2020)。诺贝尔奖获得者阿比吉特·班纳吉(Abhijit V. Banerjee)和艾斯特·迪弗洛(Esther Duflo)认为穷人之所以贫困是因为穷人具有“穷人思维”,缺乏有效避险手段和不做长远规划的能力(Abhijit V等,2012)。显然,贫困不仅仅是收入偏低,而是一个多维概念。联合国发布的《人类发展报告》用人类贫困指数(Human Poverty Index,简称HPI)来测度贫困 针对发展中国家和发达国家的不同贫困状况,HPI分别采用了不同维度的指标进行测量贫困指数。。有学者运用中国30个省份的面板数据研究发现,农村人力资本对农民收入正显著(骆永民、樊丽明,2014)。二元经济结构理论认为,农业产值和利润下降,边际生产率降低,需要的劳动力越来越少,城乡工资差距变大是劳动力由农村流向城市的原因(Lewis,1954; 张维迎,1999),农村人力资本和物质资本的流失,削弱了农村经济持续发展的基础(蔡昉,2005;李实,2003; Yang,2004),进而阻碍了农村经济的发展。

很多国家的扶贫实践证明,单纯依靠资金援助不能從根本上解决贫困问题,摆脱贫穷的关键在于引导贫困者将援助资金用于产业发展而产生持续效能,否则外部援助反而易于助长其依赖性(Banerjee和Duflo,2012)。土地是农民赖以生存的根本,但是土地资源在经济发展中的作用日趋减少,而人力资本的作用就会越来越大(Schultz,1969),从而促进了农村劳动力的流动(林毅夫、刘培林,2003)。国内有学者研究证实农村劳动力流动对农民收入增长的影响(李实,1999),计量分析研究也证明了上述观点(王小鲁、樊纲,2004)。更进一步研究证实,农民收入的主要途径是从区域经济增长、资本投入、更好的就业机会等方面获得收益(程名望等,2015;Morduch和Sicular,2000)。因此,要使贫困村经济增长和提供更多的就业机会,就需要通过人力资本的嵌入,从而带动乡村产业的发展。

(二)第一书记制度研究评述

第一书记是中国新时期基层治理的重大创新,目前已经形成了非常丰富的研究成果。理论研究主要集中在:双轨治理(王晓毅,2016;谢小芹,2017)、行动壁垒(刘建军,2019)、耦合治理(徐明强、许汉泽,2018)、接点治理(谢小芹,2016;杨晓婷,2020)、理论内涵(向德平、向凯,2020)、表现形式(谷树忠,2016)等维度。实证研究主要表现为:对扶贫策略与扶贫绩效(王晓毅,2016;刘建军,2019)、赋权赋能(杨晓婷,2020;Ang,2016)等方面。

有学者利用2013年住户调查数据对农村低保瞄准问题的研究表明,我国农村扶贫瞄准失误率为33%,精英俘获发生率为25%(朱梦冰、李实,2017;胡联、汪三贵,2017)。基于“十三五”精准扶贫政策对贫困户劳动收入和劳动供给短期影响微观追踪数据模糊断点回归研究发现,“精准化、叠加式和选择性”的精准扶贫政策可有效规避“瞄不准”和“精英俘获”现象的发生(李芳华等,2020)。可见,这一时期的第一书记制度显著提升了扶贫质量。有学者从责任的视角研究发现,第一书记制度区别于其他国家扶贫制度的最典型特征是自上而下的“五级政府负责制”,这种高效的制度是中国扶贫事业取得如此巨大成效的重要基础(于滨铜等,2021;黄承伟,2016),在促进贫困地区产业发展、推动全面脱贫过程中发挥着重要的作用。

综上,现有研究多基于对第一书记扶贫现象的分析和对一般性实证的描述,没有从人力资本的角度去深度探究中国扶贫实践中第一书记制度。因此,我们认为对第一书记制度的研究应该主要从三个方面更进一步拓展:一是,对第一书记群体结构特征进行画像,分析第一书记到底是一群什么样的人;二是,第一书记制度的人力资体现在哪些方面,这些人力资本在扶贫中的运行机制如何体现;三是,从集体人力资本的维度探究第一书记制度的实践逻辑,进而剖析其深刻内涵。

三、研究方法

(一)数据来源

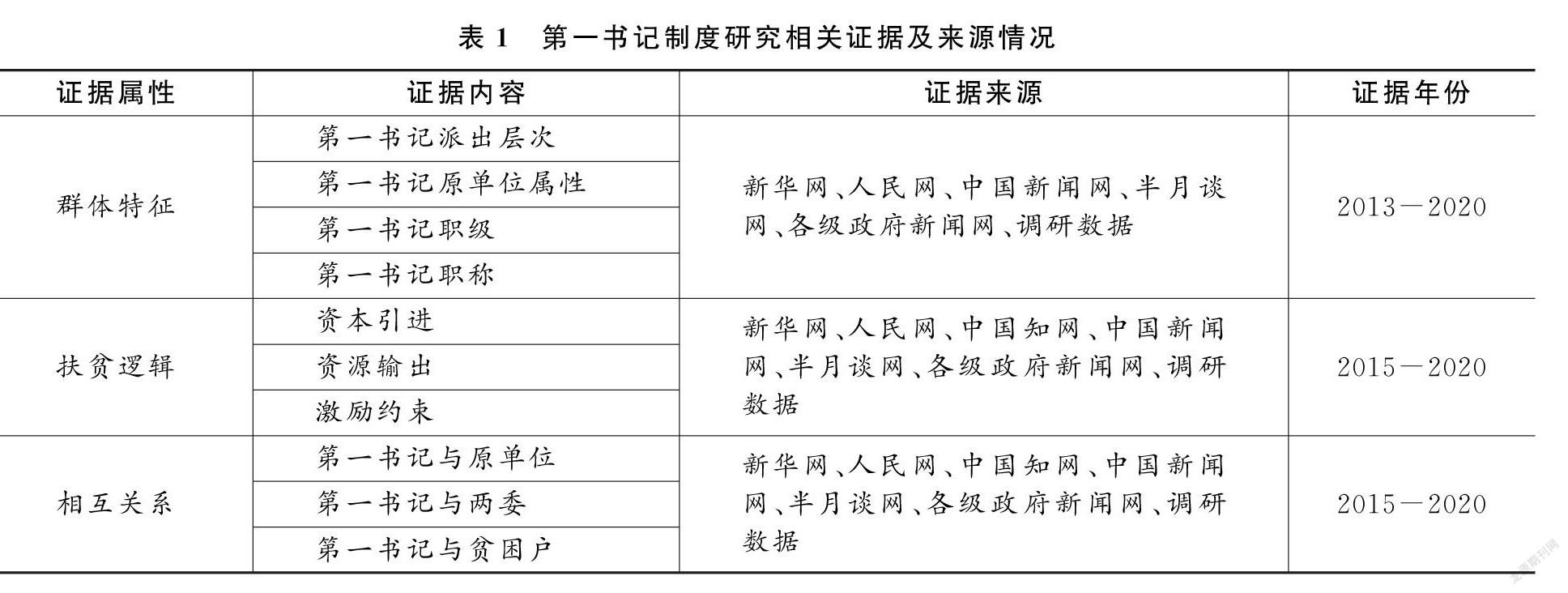

本文重点关注第一书记扶贫制度的相关内容,聚焦于第一书记制度的实践研究,由于官方没有公布第一书记人力资本结构的宏观统计数据,于是我们运用大数据技术追踪了2013—2020年扶贫实践中第一书记的相关证据。本研究从多个官方网站和主流研究平台收集数据,包括新华网、人民网、中国新闻网、半月谈网、各省政府新闻网、中国知网、《中国扶贫开发年鉴》、国家统计局等网站及权威数据库(见表1)。同时我们还进行了区域微观实证调研,通过深度访谈、现场观察采集、问卷调查等与第一书记制度相关的数据作为实证数据的主要来源。我们将要研究的问题进行关键词聚类,最后共清洗出33726条目标实证信息,通过更进一步证据匹配、数据聚类分析,对比全国、省级、市级、县级层面离散数据与调研的微观整体数据进行匹配比较,对所有数据都进行了“三角验证”(Glaser和Strauss,1967)。同时,为保证数据能反映出要研究问题的一般性特征,我们对数据也进行了统计检验。研究发现,各类统计结果没有显著性差异,这就保证了我们收集数据的信度和效度(Yin,2009)。因此,本研究的实证能反映第一书记制度在真实场域的基本状况,从而增加了我们研究结论的一般性。

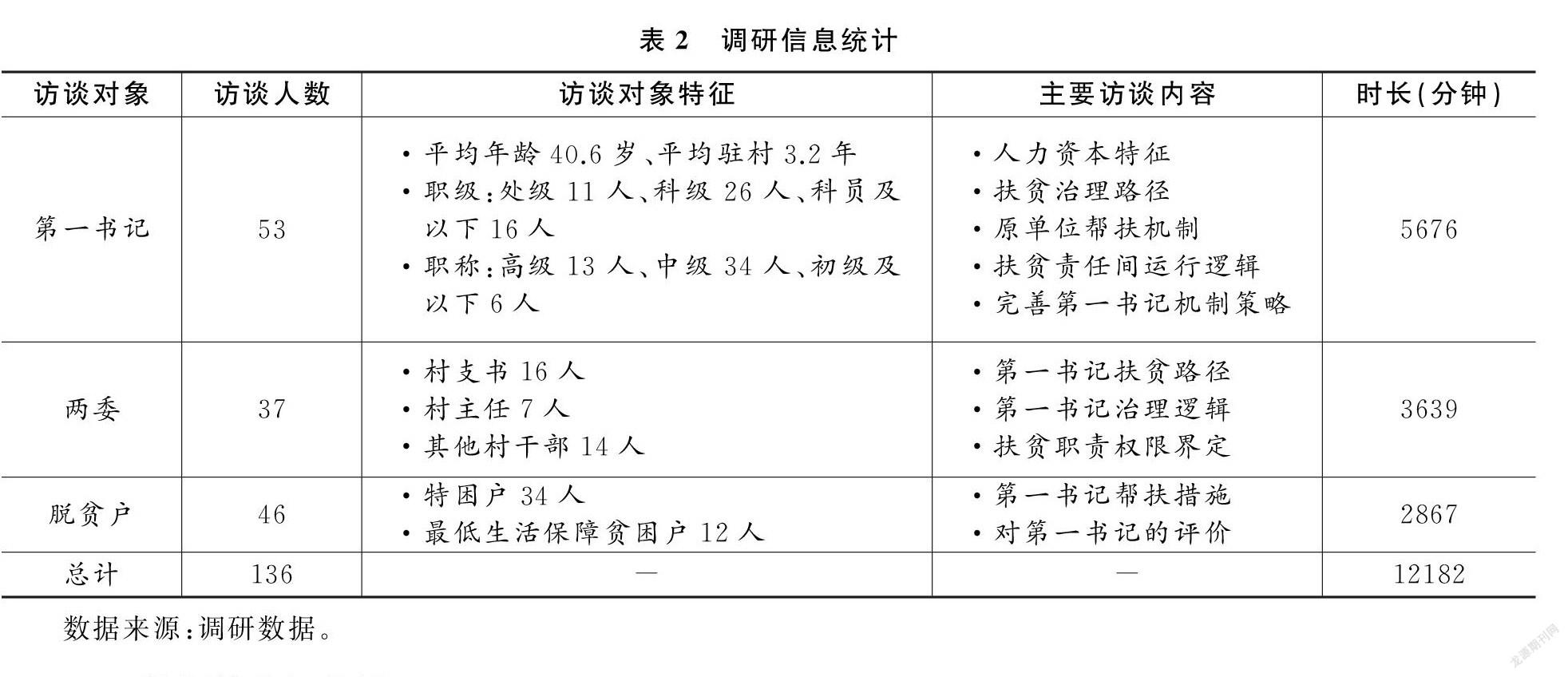

本文的部分微观实证数据来源于半结构化深度访谈,2021年3月至9月课题组对脱贫村第一书记、“两委”及脱贫户进行了为期6个月跨期深度访谈(见表2)。为保证调研结果与研究目标的一致性,我们在正式访谈之前针对要研究的问题进行了访谈提纲和调研问卷的测评,以保证调研结果的效度。针对每一次所开展的深度访谈,我们的研究团队均对访谈内容进行详细记录,同时辅以照片、录音、录像等资料进行数据交叉验证,以减少访谈带来的偶然性偏误,为问题分析和数据测算结果的准确性奠定了坚实的基础。

(二)数据编码与分析

首先,我们对第一书记扶贫制度要研究的问题进行了关键词聚类,运用“归纳式”分析法对数据按照研究问题的不同维度进行匹配,从而识别要研究问题之间的逻辑内涵及相互关联;然后,我们遵循数据分析法的一般性要求,严谨地依据扶贫实践中的第一书记为中心进行分析归纳;最后,将要研究问题的时间节点和关键词再进行属性聚类,同时将田野调查证据与宏观数据进行对比分析,直至形成主题理论(Gehman等,2017),从而保证了研究问题的严谨性和科学性。

本文的实证数据编码和聚类是在与第一书记和县扶贫办主任研讨的基础上初步确定的,当要研究的问题与实际数据出现不一致的情况时,我们请教了扶贫领域专家、学者的意见,修正后形成一致性编码结果(Denzin和Lincoln,2011),保证了研究问题的准确性。在研究过程中,我们用迭代法进行聚类,将扶贫实践中第一书记制度研究的主要问题聚合成6个维度的一阶构念,具体包括:群体特征、派遣机制、人力资本、责任链机制、扶贫路径、治理逻辑,然后在一阶构念的基础上再进行二阶主题划分,从而建构了一个由一阶构念、二阶主题组成的链式数据结构,最后通过不同来源数据的重复性验证、推敲以及专家讨论,最终确定本文的研究框架。

四、第一书记群体实证描述

2015年5月中組部、中农办、国务院扶贫办印发《关于选派机关优秀干部到村任第一书记工作的通知》,第一书记的职能主要表现在以下三个方面:落实精准扶贫政策,践行精准扶贫思想,如期实现脱贫目标。扶贫实践证明,第一书记在脱贫攻坚过程中发挥了独特作用。那么,第一书记群体有着怎样的特征呢?我们从第一书记人力资本结构和扶贫效能2个维度、17个一阶构念对第一书记进行实证分析,从而探究第一书记群体的基本特征。

(一)第一书记基本情况描述

基于第一书记的大数据实证和调研实证数据,本文运用加权统计、数据定量等识别策略,对第一书记人力资本结构、专业背景、选派单位层次及单位性质等方面的基本情况做具体统计分析,从而对中国扶贫实践中的第一书记特征展开事实描述。

1.人力资本结构

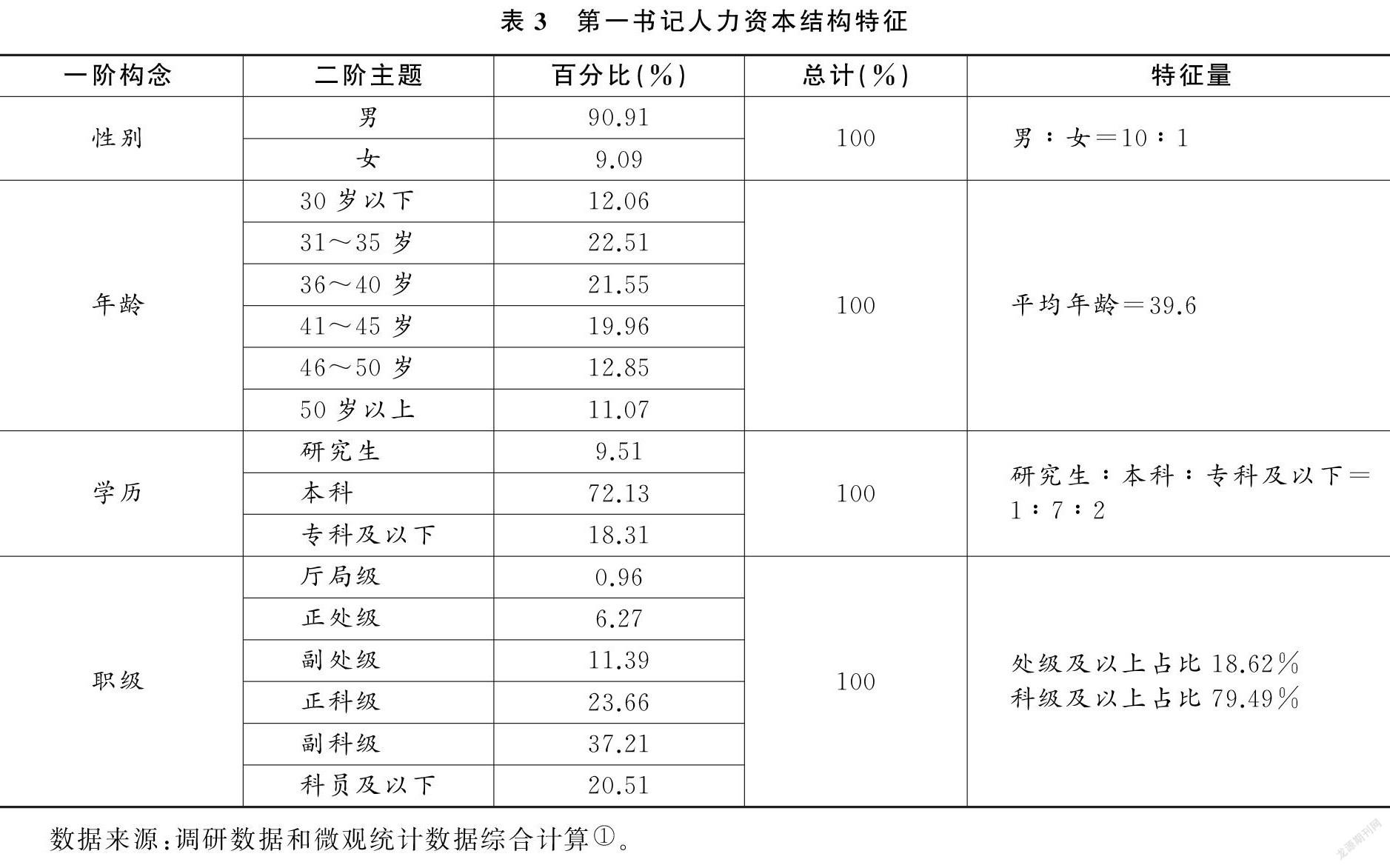

基于对第一书记人力资本结构数据的加权统计和实证分析,表3统计出第一书记性别、年龄、学历及职级等指标分布情况。通过分析上述统计数据,我们主要有四个方面的发现:(1)第一书记男性占比显著高于女性,这与第一书记的工作环境和工作性质可能有一定的关系;(2)第一书记表现为年轻化,40岁以下第一书记占样本总数的56.12%,50岁以上第一书记仅占11.07%,这一数据反映了中央要求“主要从优秀年轻干部”中选派的理念;(3)第一书记本科以上学历占比为82.69%,这表明第一书记群体具有较高的学识;(4)第一书记职级较高,处级以上第一书记占比达到18.62%,科级以上人数为科级以下人数的3.88倍。

从2015年第一书记制度全国推行到2017年脱贫攻坚关键期各地选派的第一书记突出“高层次、高职级、高学历”等特点。2017年中央机关选派的第一书记平均年龄为37岁,研究生学历占47.4%,副处级以上干部占23.3%,其中厅局级干部6人。陕西省75%的第一书记为省市县党政机关年轻干部、后备干部,其中省直单位选派副厅级后备干部80名。自2019年,有些省份对第一书记的选派标准做了适当调整。但纵观2015-2020年第一书记扶贫的历程,我们发现第一书记人力资本仍然表现出“精英”的特征。

2.专业背景

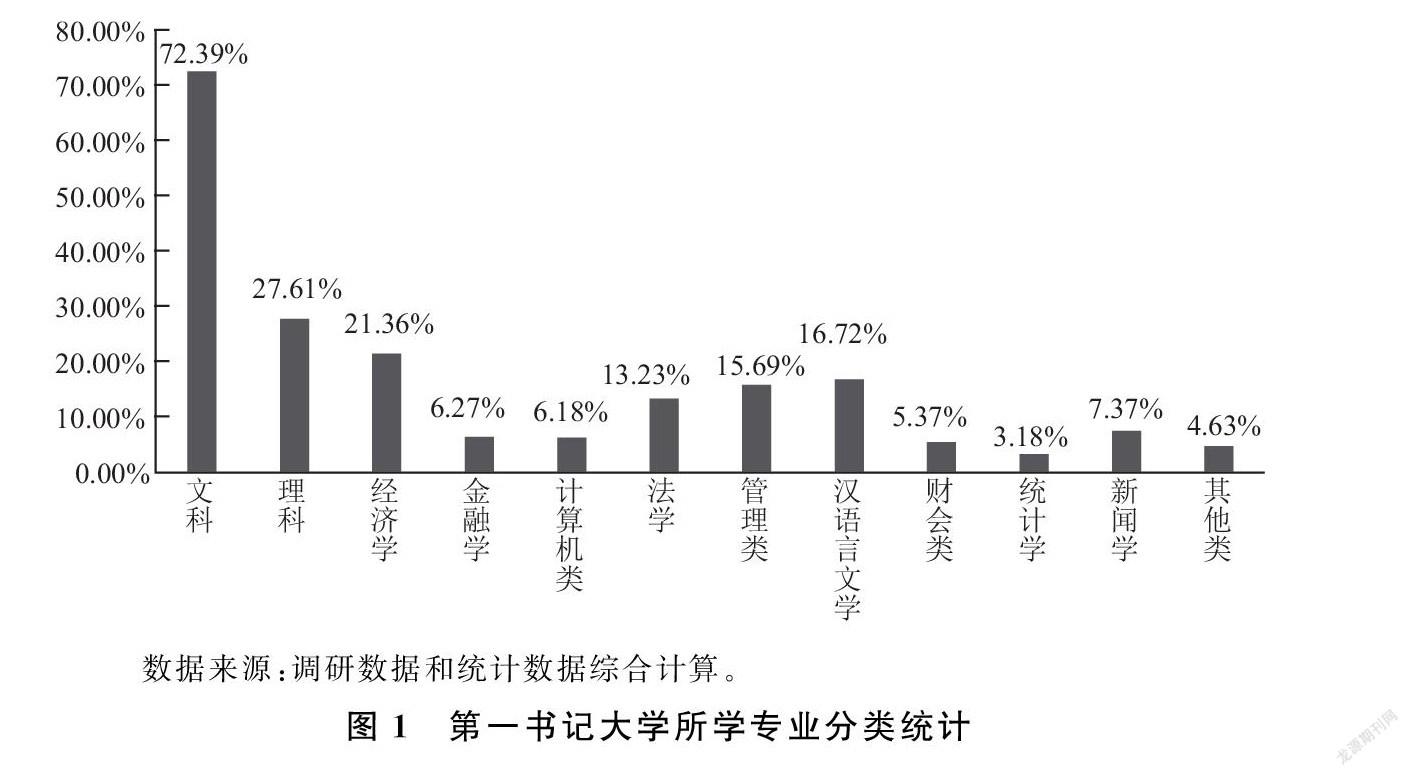

图1的统计数据显示,按照第一书记大学所学专业大类划分,文科是理科的2.61倍。此外,数据统计结果表明,第一书记大学所学专业前五位分别为:经济学(21.36%)、汉语言文学(16.72%)、管理类(15.69%)、法学(13.23%)、新闻学(7.37%)。而公务员、事业单位录取最多的前五类专业依次为:财会类(14.74%)、经济(14.57%)、金融学(12.25%)、法学(10.70%)、计算机类(10.58%)。上述现象的出现可能与第一书记的工作内容“组织建设、政策宣传、产业发展”等任务有着密切的关系。

进一步比较研究表明,公务员和事业单位招录人数较多的两类理科专业分别为财会类(14.74%)、计算机类(10.58%),在第一书记中比例仅为5.37%和6.18%。因此,我们可以理解为第一书记选派更倾向于从经济学、管理学、汉语言文学、法学、新闻学等专业的人员中选派,这五类专业占第一书记总数的81.74%。本文进一步实证研究发现,第一书记选派突出专业与乡村工作经历特征,与以“党建引领扶贫”的总体思想相符。第一书记的主要任务是传达党的思想、引进资本和基层治理,这就要求第一书记擅长交流、善于管理,文科见长的第一书记相对来说更具有比较优势。

3.选派单位层次与性质

第一书记选派一般表现为中央派、省派、市派、县派“四级选派”制度,部分省份有乡派第一书记。表4的统计结果显示,市级以上选派第一书记占27.74%,县派第一书记为72.26%,县派第一书记是市级及以上派遣人数的2.6倍。市级及以上选派第一书记主要进驻深度贫困村和党组织极度软弱涣散村,进一步研究发现,市级以上选派第一书记比例与全国深度贫困村和极度软弱涣散村占比(28.36%)基本相同。更进一步分析表明,党政机关(41.23%)和事业单位(44.16%)是第一书记选派的主要部门(85.39%),国有企业选派第一书记仅占14.61%。

(二)第一书记扶贫效能

为更进一步探究第一书记人力资本、选派单位层次及性质对扶贫成效的影响,本文以2021年2月中共中央授予327名第一书记“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号的个体为研究对象。将第一书记的基本信息按性别、单位级别、单位性质、职位级别等四个维度进行分类。我们从表5中的数理统计结果,有三个主要发现:(1)获得表彰的第一书记来自事业单位(45.87%)比党政机关(40.06%)多5.81个百分点;(2)获得“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号的第一书记处级以上职称为43.73%,科员及以下占比仅为9.18%,处级和科级职称为获得表彰的主体(87.46%);(3)中央选派和省级选派第一书记虽然人数较少(4.44%),但获得“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号的比例(36.09%)较高,获得荣誉称号的占比是选派人数占比的9倍。

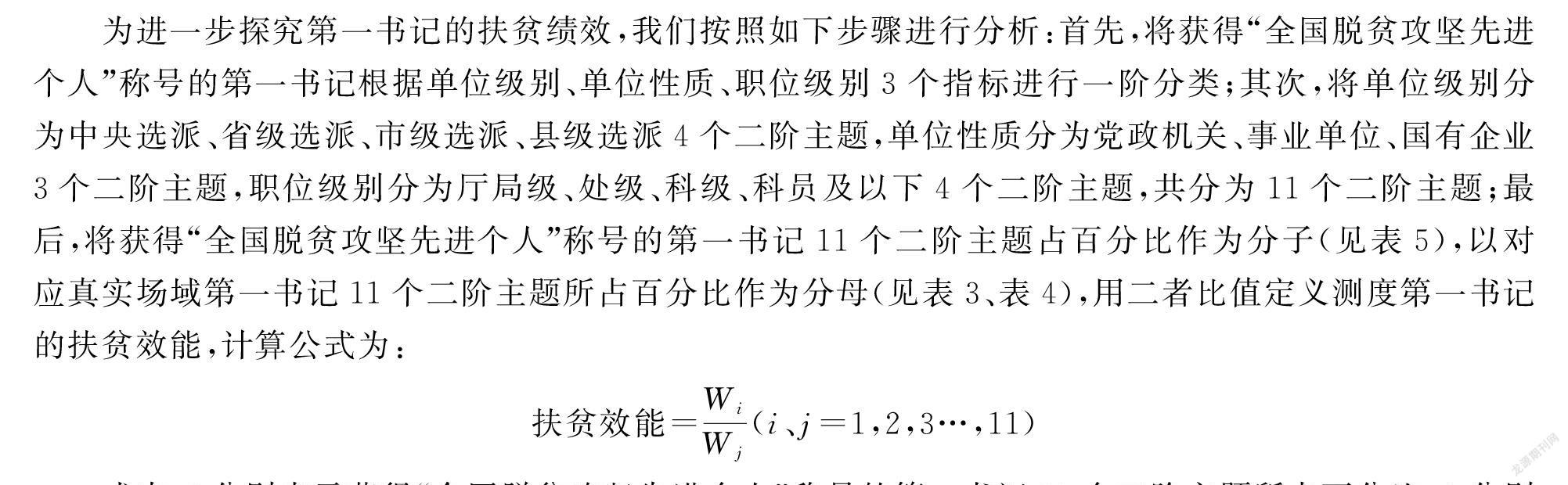

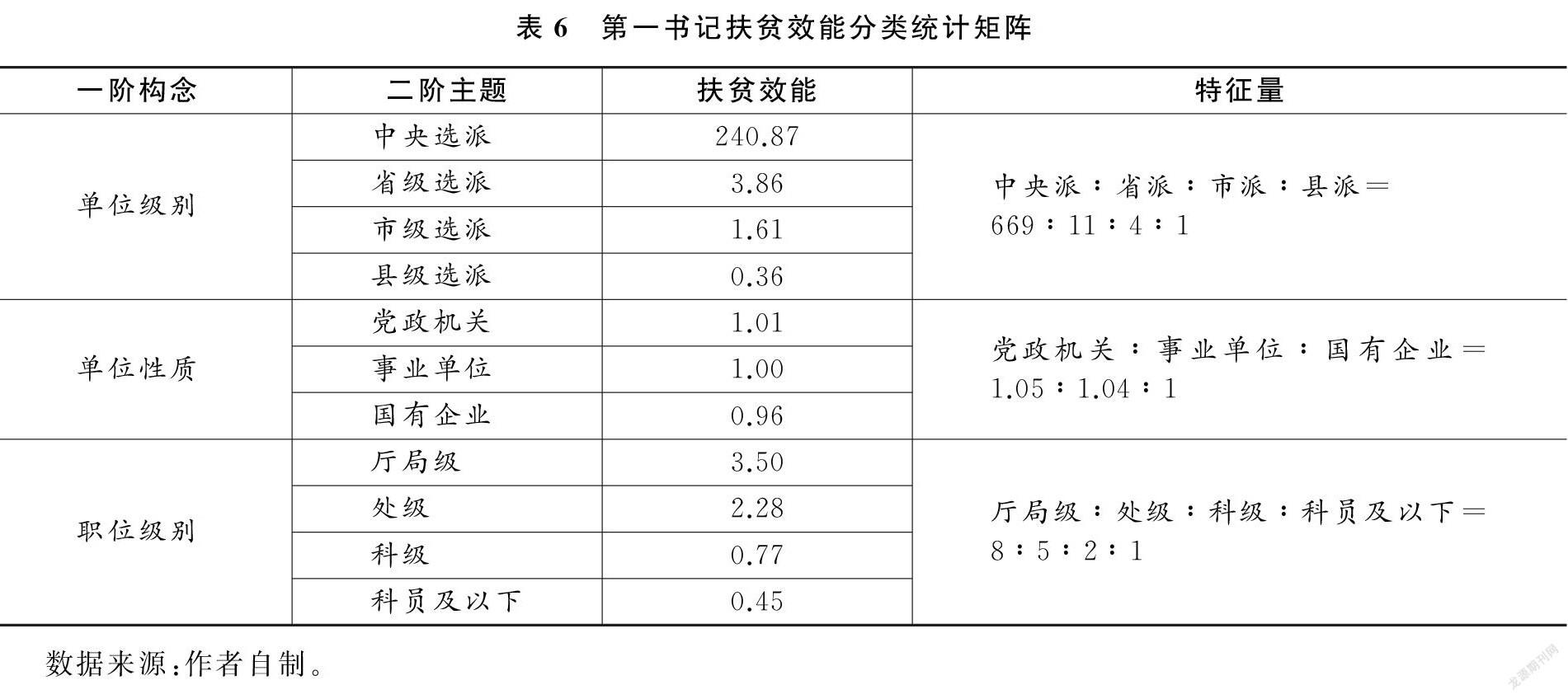

为进一步探究第一书记的扶贫绩效,我们按照如下步骤进行分析:首先,将获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号的第一书记根据单位级别、单位性质、职位级别3个指标进行一阶分类;其次,将单位级别分为中央选派、省级选派、市级选派、县级选派4个二阶主题,单位性质分为党政机关、事业单位、国有企业3个二阶主题,职位级别分为厅局级、处级、科级、科员及以下4个二阶主题,共分为11个二阶主题;最后,将获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号的第一书记11个二阶主题占百分比作为分子(见表5),以对应真实场域第一书记11个二阶主题所占百分比作为分母(见表3、表4),用二者比值定义测度第一书记的扶贫效能,计算公式为:

扶贫效能=WiWj(i、j=1,2,3…,11)

式中,i分别表示获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号的第一书记11个二阶主题所占百分比;j分别表示真实场域第一书记11个二阶指标所占百分比,统计运算结果如表6所示。

基于对表3、表4、表5、表6统计数据的分析,我们主要有如下三个方面的发现:

第一,分组统计结果表明,党政机关选派第一书记真实场域占比为39.63%,而获得荣誉占比达到 40.06%;事业单位选派第一书记占比为45.76%,获得荣誉占比仅为45.87%,国有企业选派第一书记占比为14.61%,获得荣誉占比仅为14.07%。由此可知,党政机关、事业单位、国有企业选派第一书记的扶贫效能分别为1.01、1.00、0.96。这表明,三类不同性质单位选派的第一书记扶贫效能基本相同,党政机关选派的第一书记扶贫效能略高。

第二,职位级别分组统计结果表明,获得表彰的厅局级、处级和科级第一书记占比分别为3.36%、40.37%、47.09%,而真实场域占比分别为0.96%、17.66%、60.87%,运算结果表明,厅局级、处级、科级的扶贫效能分别为3.50、2.28、0.77,科员及以下第一书记的扶贫效能为0.45。可知,厅局级、处级和科级第一书记扶贫效能是科员及以下的7.78倍、5.07倍、1.71倍。厅局级和处级第一书记具有明显的人力资本优势,在扶贫过程中能够将这种人力资本优势转化为扶贫效能。

第三,表3、表4、表5中的数据显示,四类不同层次选派第一书记获得荣誉和真实场域占比分别为:中央选派(19.27 %(0.08%))、省级选派(16.82%(4.36%))、市级选派(37.61%(23.30%))、县级选派(26.30%(72.26%)),扶贫效能分别为:240.87、3.86、1.61、0.36,呈现出依次递减趋势。由此可见,一般来说选派单位层次越高,第一书记整合资源能力越强,扶贫效能表现越大。

为了更进一步探究第一书记单位级别、单位性质以及职位级别对第一书记扶贫效能的复合影响分布,我们对第一书记扶贫效能进行了更进一步的探究。将第一书记单位级别、单位性质、职位级别三个维度的扶贫效能进行相乘,其结果定义为第一书记的叠加扶贫效能。其计算公式为:

叠加扶贫效能=Ec·En·El

其中,Ec·En·El 分別表示第一书记的单位级别、单位性质、职位级别对应的扶贫效能。综合分析表7的叠加效能统计数据,我们发现三个主要特征:其一,第一书记单位级别对叠加扶贫效能影响最大;其二,第一书记的职位级别对叠加扶贫效能的影响比较明显;其三,第一书记选派单位的性质, 对第一书记的扶贫效能影响较小。

五、第一书记制度的基本特征

第一书记扶贫是我国特有的一种制度创新,通过党组织选派第一书记的形式将扶贫资本和资源进行合理配置,确保了扶贫资源通过第一书记发挥作用。在国家权力的协同下保障了自上而下精准对接,实现从国家、社会到贫困村扶贫资源的高效嵌合。

(一)组织派遣是第一书记制度的前置条件

中国共产党凭借“党管干部”的制度优势,从党政机关、事业单位、国有企业选派优秀干部到特定村担任“第一书记”。首先,选派采取个人报名和组织考核相结合的选拔方式, 92.3%的第一书记是主动报名,平均每个派出单位至少有3人参与竞选;其次,派出单位主要领导会同人事部门对第一书记“工作能力”“责任担当”“农村工作经验”和“开拓创新”等人格特质进行综合评判;最后,通过“谈话”“答辩”“考察”等形式从优秀党员中遴选,由派出单位党委研究提出人选名单,报同级党委组织部门审核决定。国家和派出单位对第一书记有明确的激励约束机制,从而强有力规制了派出单位和第一书记的“履职尽责”行为。

扶贫实践中的第一书记制度表明,第一书记是国家运用行政力量影响扶贫政策、制度安排以及创新治理的机制(许汉泽,2020),是建立在一系列先进的基层治理逻辑之上,体现中国特色社会主义制度的本质。中国共产党的组织结构、组织框架、组织体系、组织制度等给第一书记扶贫提供了制度保障,使党组织的领导力在扶贫体系中得到了充分发挥(蔡礼强,2021),从而使党的组织优势转化为治理效能。在中国共产党百年发展中形成了伟大的建党精神,在长期奋斗中构建起中国共产党人的精神谱系(习近平,2021),我国的第一书记制度建构了组织统一选派、各级各单位积极协同、全社会广泛参与的扶贫大格局。

(二)各方支持是第一书记制度的物质保障

1.帮扶资金

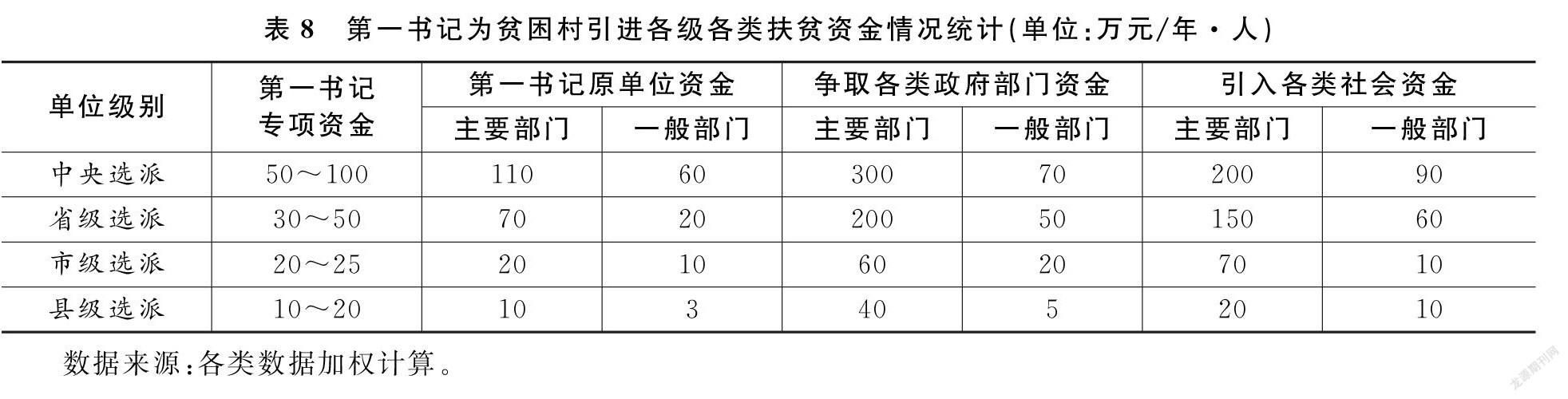

中央和省级选派的第一书记专项扶贫资金一般为每年30~100万元,县派和市派一般为每年10~25万元,原单位帮扶资金和其他形式与第一书记相关的资金因选派单位不同而有差异。表8中的数据加权表明,据不完全统计,自第一书记扶贫制度实施五年来,中央、省、市、县累计投入第一书记扶贫专项资金2661.3亿元。国家级和省级派遣第一书记年平均引进各类扶贫资金分别为465万元、327万元,而市派和县派第一书记分别为115万元、50万元,国家级选派是市级选派第一书记引进资金的4.04倍,省级派遣是县级派遣第一书记引进资金的6.54倍。

综上所述,依据不同层次派遣第一书记扶贫资金分布统计结果,结合2021年2月全国表彰“脱贫攻坚先进个人”各层级第一书记的占比可以看出,来自选派单位层次越高的第一书记各类帮扶资金越多,对应其扶贫效能越大,上述实证研究进一步证明了这一结论。

2.政策赋能

派出单位与第一书记形成资金、项目、责任“三个捆绑”。第一书记是派驻贫困村的“代理人”,派出单位“一把手”对定点帮扶贫困村的脱贫目标和脱贫成效负直接责任。因此,帮扶贫困村不仅仅是第一书记个人的事,更是选派单位和主要领导的政治任务,第一书记驻村只是部门结对、单位联村的纽带。派出单位参与贫困村帮扶主要通过三种途径:首先,与第一书记建立定期沟通、帮扶联动工作机制,据初步统计,第一书记原单位累计援助贫困村1866.8多亿元;其次,充分利用单位职能、资源优势密切协调相关职能部门给予贫困村资金、资源支持,数据统计发现,第一书记选派单位共为贫困村协调各级政府扶贫资金近4233.6亿元;最后,积极协调社会力量参与,引进社会资本“下沉”到贫困村,赋能贫困村基础设施建设和产业发展,据不完全统计,第一书记扶贫期间共引进社会资金5665.5亿元。

国家为第一书记设置了完善的激励机制。派出单位每月给第一书记500~1500元的生活补助,对于在条件艰苦的偏远地区工作的第一书记还在驻村期间给予一定的特殊津贴。为激励先进、表彰在扶贫事业中做出突出贡献的第一书记,2017年全国第一书记队伍中,共有1.9万名因工作实绩突出受到表彰奖励,3.6万名得到提拔或晋级 全国共有19.5万驻村第一书记奋战在脱贫一线,中国新闻网:http://www.chinanews.com/gn/2017/06-27/8262054.shtml。,这一比例占当年第一书记总人数的28.2%,激励了地方干部积极执行上级政策,让政策目标完成更加出色的人员会得到更多政治晋升的机会(周黎安,2017)。截至2019年12月,有32名第一书记获得全国脱贫攻坚奖,4名第一书记被评为全国优秀共产党员,6名第一书记当选党的十九大代表 扎根农村天地决胜脱贫攻坚, 新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/2019-12/25/c_1125386056.htm。。上述激励机制,鼓舞了第一书记的工作热情,可以有效防止部分第一书记驻村“走过场”现象。我国早期很多地区一直解决不了脱贫问题,核心就在于早期的扶贫工作大多是以短期绩效考核为导向,而现在的制度是将扶贫质量作为一个长期考核的重要指标(程虹,2021),通过激励制度让第一书记主动留下来、主动干出成绩来。

3.联合培训

第一书记在驻村之前,由组织部门、财政部门、研究专家和表现突出的第一书记以党性教育、专题辅导、先进村实地观摩等形式进行联合培训。联合培训是职能部门和个人根据对政策的理解、研究、实践所进行的旨在通过培养提升新上任第一书记工作能力的一种集体交流学习活动。培训的主要目的是提高第一书记五个方面的能力:一是,了解扶贫措施,学习扶贫政策,掌握扶贫方法;二是,如何引进产业、发展产业、实现一二三产业融合发展;三是,如何夯实党建,建强村党组织,提升治理能力和为民办事服务水平;四是,理解政策要求、目标任务、工作内容、具体举措;五是,涉农资金项目的申请、使用和管理方法以及第一书记专项资金的使用范圍。

经验丰富的第一书记会根据自己驻村工作的实际,从理论与实践相结合的角度,围绕驻村精准扶贫、精准脱贫,农村基层组织建设、村级治理、村务管理等内容进行现身说法,让第一书记明确驻村工作“干什么”“怎么干”“干到什么程度”等问题。同时,还会根据自己与“两委”相处的成功经验,传授第一书记驻村扶贫的职能“定位”,牢固把握“指导、引导、监督”职责,摆正第一书记和“两委”的位置关系,不越俎代庖,正确行使法律赋予的权力和职能,做到“担权不担物”,真正起到 “帮扶”的作用。联合培训让第一书记明确了工作中与“两委”要各自行使权力,各自推进,杜绝了贫困村治理过程中角色错位、缺位、越位等现象的发生。

(三)集体人力资本是第一书记制度的物质基础

1.集体人力资本的内在逻辑

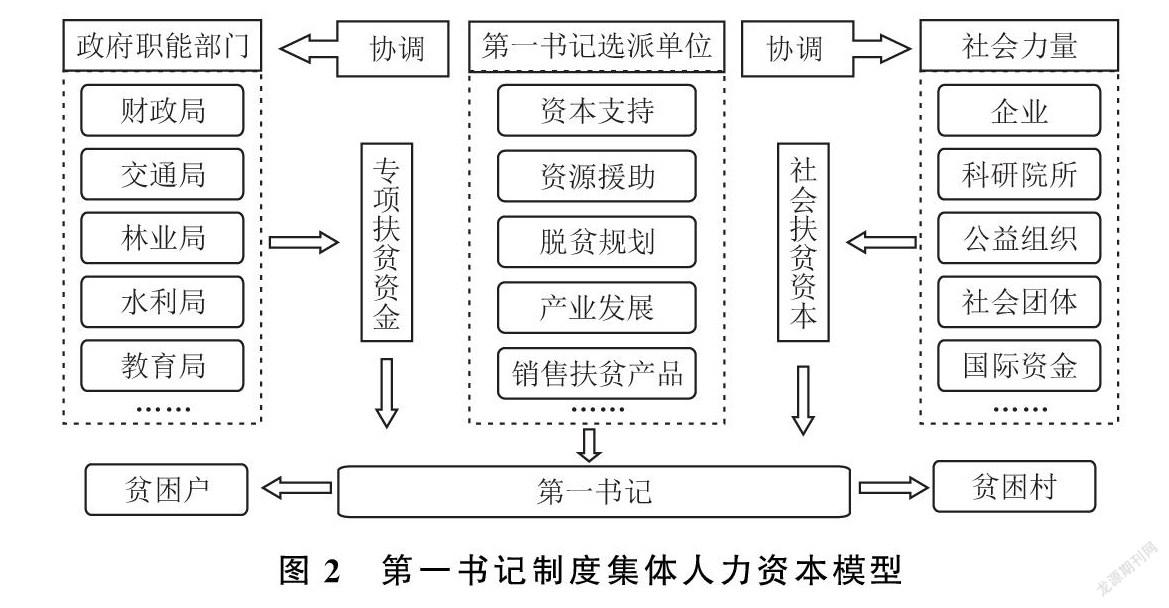

所谓“集体人力资本”就是为了贫困村脱贫事业的发展,以第一书记为载体,派出单位协调政府职能部门、社会团体为贫困村脱贫所提供的策略、资金、资源等援助的有形和无形的资本总称。如图2所示,构建了以选派单位为基础,各职能部门及社会力量共同参与的扶贫网络。具体表现在,派出单位为第一书记定点帮扶村设计脱贫策略、给予脱贫资金支持、协助贫困村农产品销售等方面的帮扶工作,从而打开贫困户的视野,拓展贫困户对贫困的认知。同时派出单位还协调政府职能部门给予贫困村专项建设资金支持,协调社会力量给予贫困村资金和资源帮扶。也就是说,第一书记驻村扶贫不是一个人在“战斗”,国家为第一书记提供了专项扶贫资金和多元扶贫资本援助渠道,通过第一书记“下沉”到贫困村,这个现象的核心就是集体人力资本的体现。

我国很早就有“驻村帮扶”制度,从解放之初“工作队”逐步演变而来,20 世纪 80 年为解决农村贫困问题,提高贫困户生活水平,当时向贫困地区派驻实施扶贫的“温饱工作队”“减负工作队”等。历史上的“包村”主要是在特殊节日由包村干部为贫困户送米、送面、送油等物质性救助。然而“包村”、“驻点”扶贫机制由于缺乏系统的制度保障和持续的资本供给,不能从根本上解决贫困问题。第一书记制度是原单位精心推选、组织选派,实行 “五级政府负责制”的一种创新扶贫制度,要求从中央到地方各级政府层层落实目标责任,党政“一把手”为直接责任人,社会各界积极参与,从而形成了强大的“集体人力资本”优势。

脱贫是一项巨大的系统工程,是一项艰巨而困难的任务(钱颖一,2016),国家审时度势、精准设计了以扶贫质量为导向的第一书记驻村扶贫制度,从宏观、中观和微观三个层面为第一书记制度配置了立体化的扶贫路径和网格化的责任机制,凸显集体人力资本的力量。研究表明,人力资本质量对脱贫攻坚具有极为重要的作用(刘伟、张立元,2020)。中国共产党将组织的人力资本与政治资源有机地融合,从规划、顶层设计到人力、资金、资源的统筹配置,多方面、多层次发挥组织的作用,从各级政府之间纵向、横向区域结对帮扶到各级机构和企业的精准帮扶(张军扩,2020)。这些在第一书记制度设计、资源统筹规划、派出单位帮扶、社会力量参与等方面都充分体现了集体人力资本的聚能效应。

2.集体人力资本与西方个体人力资本的比较优势

第一书记是组织力量将城市精英人力资本派驻到贫困村,国家设计了与之配套的制度、机制、政策,赋能第一书记“下沉”到贫困村,第一书记依靠自身人力资本、派出单位资本、政治资本、社会资本等集体人力资本优势为贫困村发展提供机会(符平、卢飞,2021)。这种政府和社会有效结合,运用行政、社会力量从外部给予第一书记强大的集体人力资本支持,构建了政府、社会的大扶贫格局,为第一书记驻村奠定了基础,使第一书记驻村能留住、愿意留,发挥了第一书记制度的集体人力资本优势。

西方的个体人力资本是市场化行为,不会因为个人信仰和外力而流向贫困村,是一种自身利益化的行为。西方国家的扶贫一般是国家财力、物力救助行为或者公益机构援助行动。反贫困主流经济学观点认为资金援助并不必然带来脱贫绩效,摆脱贫穷陷阱的关键在于引导贫困者将资金援助用于生产和投资(Banerjee和Duflo ,2012),中国的第一书记制度恰恰以发展贫困村产业为基础,充分发挥扶贫的生态效能。因此,第一书记的集体人力资本扶贫模式优于西方国家的资金援助结构,满足了贫困地区发展对人力资本改善和投入的发展需求,扩大了资本援助的减贫效应(于滨铜等,2021)。我国贫困治理实践表明,第一书记的集体人力资本是国家运用行政力量动员、影响和改变贫困村的过程(许汉泽,2020)。真正能起到减贫作用的并非简单的经济增长速度和传统的减贫机制,而是配套的扶贫减贫政策和制度安排以及集体人力资本的创新治理机制。

六、第一书记制度的实践逻辑

第一书记制度是在结合我国国情和扶贫实践的基础上提出的创新设计,该制度实践层面的核心是集体人力资本,以及围绕集体人力资本产生的多边效应。第一书记与派出单位沟通以及派出单位与政府职能部门和社会的协调构成了贫困村与城市间的扶贫实践逻辑。第一书记在贫困村践行“三个工作队”、履行“四项职责”、执行“五个一批”,对两委工作监督、指导、纠偏等构成了贫困村场域的扶贫实践逻辑。

(一)第一书记和派出单位间“先锋”与“后盾”的逻辑

第一书记是扶贫的“先锋”,派出单位是坚强的“后盾”,实证研究发现贫困村的扶贫建设资金91.6%直接或间接来自派出单位的协调和支持。具体表现在,派出单位主要领导除常规听取第一书记述职工作汇报外,每年会定期去贫困村进行定点帮扶和实地调研,依据贫困村自然资源条件,研究帮扶脱贫发展规划,制定具体帮扶措施,破解帮扶工作中存在的突出问题。集全单位之力攻坚脱贫难题、实现脱贫目标,派出单位还会定期协调本单位干部职工开展“社区式”一对一定点帮扶(张和清、闫红红,2020),帮助贫困户解决农产品销售、就业创业等实际困难,根据贫困村生产生活实际会采取定点捐款、捐物、慰问等形式解决贫困户面临的突出问题。

对于贫困村基础设施建设,第一书记会根据贫困村发展需要向派出单位汇报贫困村发展需求,派出单位则利用部门优势积极协调政府职能部门批复资金、落实项目,主要包括道路建设、农田水利建设、贫困村文化建设等资金。同时派出单位还会协调相关部门、企业、公益组织投资项目、捐款捐物,进一步发挥社会帮扶效能,集派出单位、职能部门、社会合力赋能贫困村脱贫攻坚事业。

(二)第一书记和两委间主“内”与主“外”的逻辑

第一书记和两委是贫困村“国家治理”和“基层治理”的两支主要力量,第一书记的选派目的和两委的选举形式决定了在扶贫治理过程中的职能和责任。在集体人力资本的实践过程中,第一书记主“外”,两委主“内”。“外”主要行使以下职能:与政府职能部门协调相关扶贫资金,向原单位申请贫困村建设所需资金,联系企业争取项目,对脱贫作用实施整体规划,强化党组织建设,领导、监督、指导村两委扶贫工作;“内”的责任主要包括对接扶贫项目,落实扶贫工程,发展、壮大村集体经济,对接贫困户等村域实务性工作。第一书记与两委的“内”与“外”形成了“集体人力资本”的嵌合,从而加强了基层组织建设,推动了基础设施建设和产业发展,提高了扶贫质量。

第一书记在贫困村扶贫实践层面主要是传达党的政策、指导扶贫策略、监督扶贫资金使用,可以概括为第一书记是两委贫困治理的“参谋”,监督资金项目使用情况的“纠察”。能够有效规制两委工作中出现的错位以及“帮亲”、“帮族”等寻租行为,规避精英俘获、建档立卡瞄准失误现象的发生(胡联、汪三贵,2017)。另外,两委是第一书记驻村述职情况的“裁判”,第一书记履职尽责、引进资源、贫困治理绩效等年终考核、届满考核,两委的“打分”起到决定性作用,形成了一种相互监督、互相制约的双边关系,产生了一种“人格化”的责任机制,保证了集体人力资本在贫困村能最大化发挥其作用,提升第一书记制度的效用。

综上,第一书记制度和村民自治体现出第一书记与两委职能差异和工作的“嵌合”,让组织派遣的行政手段和村民的自治手段在贫困村层面实现“融合”,共同推动贫困村扶贫事业的发展,体现第一书记制度的创新价值。然而,在现实扶贫治理实践中,第一书记和两委也会有权力交叉、重叠、错位、越位、不到位等現象的发生。

(三)第一书记制度“聚能”与“释能”的逻辑

第一书记制度效能体现出对贫困户的精准识别以及在精准识别基础上对贫困个体精准帮扶、精准生效的连续性特征。第一书记制度精准帮扶到家庭与个人层面,可有效规避扶贫不精准、信息不对称、异质性偏好等问题的发生。因而第一书记制度突破了历史上“包村”、“驻点”的弊端,是新时期乡村扶贫治理的创新。2015年我国五千多万贫困人口中97.3%为农村最低生活保障个体和特困救助群体,实现这部分人口脱贫难度很大,扶贫进入攻坚区 (李实等,2018),农村最低生活保障个体和特困人员是脱贫的重点和难点,决定着脱贫攻坚胜利的关键。第一书记制度在精准识别的前提下充分发挥集体人力资本优势,根据贫困户不同致贫原因和帮扶需求,分级分类为贫困户建档立卡,精细制定具体帮扶措施和脱贫目标,利用第一书记集体人力资本“聚能”这部分群体,对贫困户进行有计划、有步骤、有针对性的帮扶“释能”。

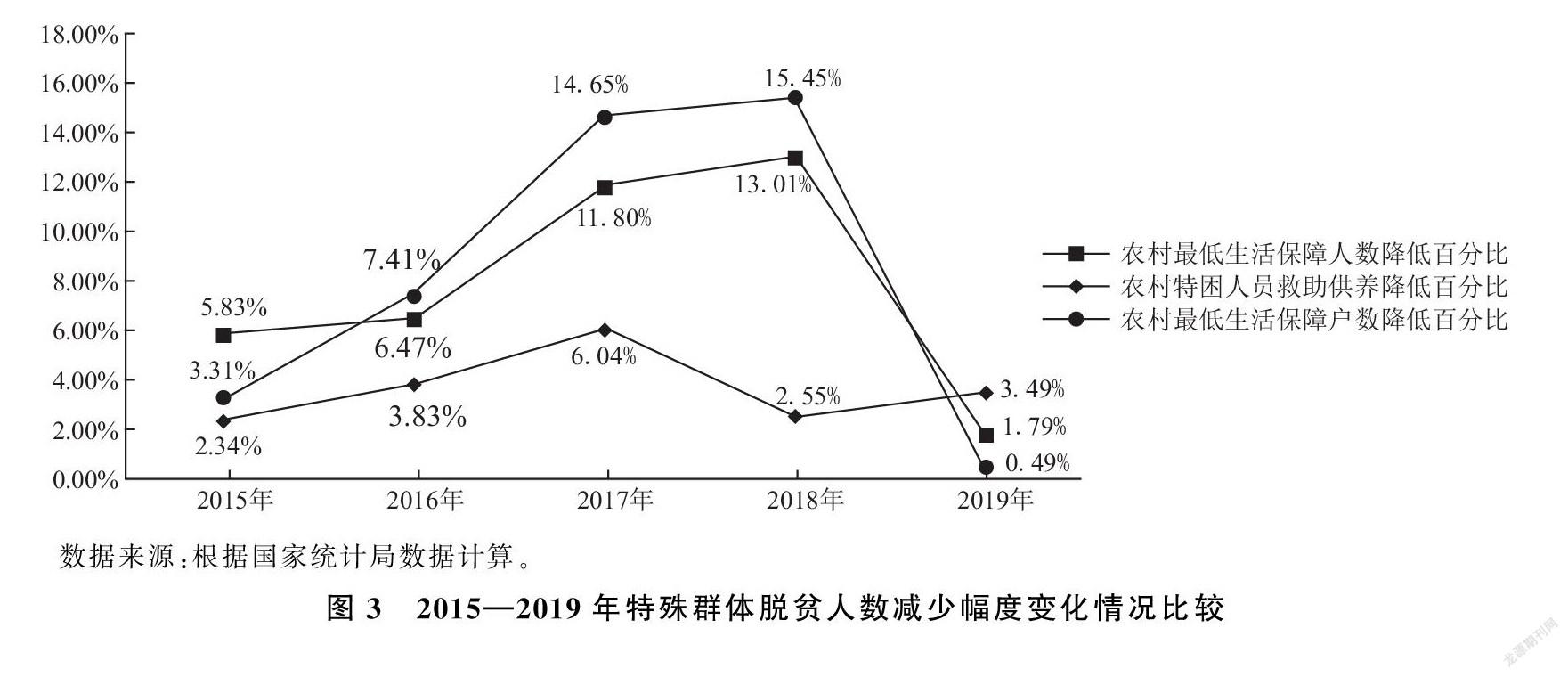

对于老弱病残等低保及特困群体,提高其自身内生脱贫能力是解决扶贫问题的关键所在,也是决定脱贫攻坚的重要一环。第一书记制度的集体人力资本制度优势发挥了重要的“释能”效力。通过图3中的数据变化可以看出从2015年6月全国范围内实行第一书记制度,考虑制度的滞后效应因素,2017年和2018年第一书记制度效能开始显现,农村最低生活保障特殊贫困群体户数降低百分比从2016年的7.41%提升到2018年的15.45%,后者减少幅度是前者的2.08倍,其他农村最低生活保障人数和特困家庭救助人数减少百分比分别为2.01倍和1.58倍。可见,第一书记制度对攻克贫困孤岛效果显著。

七、来自贫困村的案例分析

F县P村位于大别山集中连片特困区,2017年F县人均可支配收入在全省排在倒数第6位,P村是F县13个深度贫困村之一,自然资源和人力资本禀赋稀缺 按照社会科学研究惯例,本文对调研的贫困县、贫困村和第一书记进行了匿名化处理,下同。。本文通过讨论F县P村第一书记扶贫的案例,旨在深入分析集体人力资本在P村的行动路径和运行逻辑。

(一)派出单位集体人力资本的体现

派出单位竭力支持与协调是第一书记驻村扶贫的保障。正如调研中G书记所说,P村扶贫之所以取得了一些成绩,这与原单位强有力的支持是分不开的。表9中的统计数据表明,G书记任职期间派出单位向政府职能部门协调对接贫困村农田建设(300万元)、道路修建(500万元)、桥梁建设(200万元)等一系列专项扶贫建设资金支持,积极与相关职能部门协调,拓展搭建产业对接渠道。同时,G书记派出单位还积极向社会协调扶贫资源支持,先后协调A园林公司投资(1000万元)建造P村千亩精品苗木基地,B五金冲压公司投资(600万元)返乡办厂等产业社会扶贫活动。

调研中我们还了解到,G书记驻村扶贫3年来派出单位共支持近200万元资金用于P村对口帮扶,支持P村经济作物种植及产业发展。正是因为G书记派出单位高度重视,领导亲自督办,积极协调,广泛争取汇集政府、社会各界扶贫资源,使之形成集体资本聚集合力,从而使P村产业资源形成了规模效应,推动了贫困村脱贫攻坚事业的发展,实现了P村集体产业从0到N的历史性突破。在此基础上,为进一步拓展产业发展路径,P村成立了5家专业合作社,探索出“支部+贫困户、专业合作社+贫困户”模式。P村从单一产业向产业集群的扶贫形态转变,大大提升了可持续扶贫绩效。研究表明,贫困村从附加值较低的基础农业,重新配置到附加值较高的产业,促进贫困户收入水平不断提高(林毅夫,2017)。可见,G书记原单位的集体人力资本效能,拓展了P村贫困户的就业、创业和增收的渠道。

(二)第一书记与两委班子协同治理

集体人力资本发挥效能的大小与两委班子工作效率密切相关。我们在P村调研发现,G书记很重视两委班子工作制度建设,G书记进驻P村的首要任务就是抓两委班子的党风和党建,将工作落到实处,注重工作细节,设立上班“打卡制”和“检查制”。对于每周的工作G书记要求两委班子成员按时按点完成,将每周四设立为“议事”专用时间,进行一周工作总结和下周工作安排,检查工作落实情况和群众满意度,以此提高两委的执行力和做事情的结果导向。正如该村村支书所说:“G书记工作做得很细、很实,一点一滴都能注意到,并不是简单的扶贫,老百姓谈到G书记都感到很亲切,这样拉近了干群的关系,对其他干部起到了很好的表率作用,发挥了扶贫治理效力”。

在提升两委工作能力后,G书记与村两委一起为P村脱贫制定发展规划,他们制定了“先基础建设、后产业发展”的扶贫治理路线。概括为四个方面:(1)将第一批向县发改委申请360万元扶贫资金用于桥、路、农畦渠等亟待改善农村基本设施建设,向县卫计委申请40万元进行村卫生室改造;(2)G书记和两委根据P村发展规划设计,将市财政局划拨的600万元发展资金用于生态园、采摘园和村民文化广场建设;(3)2020年,他们向县农村农业局申请150万元扶贫建设资金修建一个养猪场,将这个厂租赁给养殖公司,加之村民土地出租,集体产业年收入达110万元,用于基础设施和村集体经济发展;(4)第一书记和两委根据P村自然资源禀赋,还申请了光伏发电扶贫工程,用于公益性扶贫岗位,解決了10名贫困群众的就业问题,让他们一个月增收800多元。P村的“四步走”扶贫发展战略,为P村实现脱贫向乡村振兴发展奠定了坚实的物质基础。

八、结论与政策建议

(一)第一书记制度在扶贫理论中的创新价值

本文基于对中国扶贫实践中的第一书记制度研究,从人力资本的视角进行了较细致深入的分析,下面从集体人力资本和组织派遣两个维度论述第一书记制度在扶贫理论中的创新价值。

第一,集体人力资本是第一书记制度最突出的特征。在效用发挥方面,实现了多方扶贫资源的联动,提升了乡村扶贫治理能力,促进了贫困村扶贫治理高效发展,保障了贫困村如期脱贫,发挥了社会主义制度优势。在资本转换方面,实现了集体人力资本从“嵌入”到“融入”的转换与嵌合,促进嵌入性治理的进一步深化,健全和完善了乡村扶贫治理机制。实现从管理民主到治理有效,推进乡村治理能力和治理水平现代化(习近平,2019)。不断健全和完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系 十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,要求坚持和完善人民当家做主制度体系,推进基层民主制度化、规范化、程序化。,才能实现乡村扶贫治理的协同高质量发展。

第二,组织派遣是第一书记制度最鲜明的特色。党通过党管组织的资源优势,通过顶层设计、资本建构、资源凝聚、统筹优化等方式,赋予第一书记扶贫治理物质资本和政策资源,合理有效配置组织资源以实现自身战略目标和组织意图。通过组织优势将各领域、各层级资本进行统筹联动,增强了扶贫治理的系统性、整体性、协同性发展,切实把制度优势通过组织选派的形式转化为国家的扶贫治理效能。通过各级组织领导的协同与联动,推动多元社会治理主体参与对话和互动(李雪松,2019),有效调动减贫政策执行所需要的多样化资源,形成以各级党委和政府为中心,多边主体参与其中的政策执行结构,确保减贫政策在执行过程中实现纵向到底、横向到边内外联动(吕普生,2021)。将我国制度优势更好地转化为扶贫治理的政策效能,是中国共产党扶贫治理成就的内在动因和制度逻辑。

(二)第一书记制度在新形势下的意义

2021年5月中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》,这是践行党的优良传统和初心使命的再次回归,这一伟大创举稳住并升华了乡村治理的交接棒,有利于持续推动从精准扶贫到乡村振兴战略的转变和升华。第一书记扶贫制度的核心是将党的制度优势通过组织派遣和集体人力资本,转化为第一书记驻村扶贫的治理效能。因此,在新的形势下,第一书记制度的延续对于乡村振兴具有重要意义,主要体现在以下三个方面。

第一,脱贫经验再创造。在新的形势下,持续选派驻村第一书记是总结运用打赢脱贫攻坚战的重要经验,巩固拓展脱贫攻坚成果,延伸第一书记常态化驻村工作机制,充分发挥第一书记的特殊引领作用,继续运用第一书记自身的人力资本和派出单位的资源优势,帮助脱贫村创新发展新思想、找准发展新路子。为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强的组织保证和人才支持。新的历史时期第一书记的职责由“推动精准扶贫”发展为“推进强村富民”,重点围绕加快农业农村现代化、扎实推进共同富裕,推动乡村产业发展,壮大新型农村集体经济,促进农民增收致富为首要任务。因此,第一书记在全面推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴建设行动落地见效,促进农业农村高质量发展,必将发挥重要作用。

第二,集体人力资本再运用。乡村振兴是一项相较于扶贫更加艰巨庞大的系统性工程,实施乡村振兴战略,走城乡融合发展和质量兴农之路是乡村振兴的根本。第一书记扶贫制度的核心是集体人力资本,乡村振兴要走城乡融合发展之路,第一书记依托其集体人力资本优势,架起连接城乡发展资本与资源沟通的桥梁,协调城市资本、资源向乡村流动,实现城乡融合发展。经济不是独立存在和产生,而是牢牢嵌入整个经济社会各项制度中(Karl Polanyi,2001),我国的第一书记制度为乡村振兴提供了发展的保障,深化农业供给侧结构性改革,走质量兴农之路,充分调动第一书记集体人力资本优势,依托农业自然资源禀赋,发展区域特色产业,赋能乡村振兴。

第三,精准选派再创新。扶贫实践证明,第一书记的精准选派对于扶贫绩效起到至关重要的作用。在巩固脱贫成果与乡村振兴的过渡期,精准选派第一书记决定乡村振兴的质量。根据前文研究,按照第一书记选派类别、单位性质、职位级别而计算出的第一书记叠加扶贫效能12×4矩阵分布列。建立与其类似,将第一书记派驻定点帮扶乡村振兴村根据自有资源、地理位置、发展状况等不同维度的量化指标,匹配与扶贫效能相类似的排列矩阵,然后进行一一对应、精准派驻。这样可以实现精细化配置第一书记资源,减少因选派偏误而导致的低效现象的发生,有利于合理选配第一书记,实现精准帮扶,促进乡村振兴的高质量发展。

(三)第一书记制度的政策建议

1.加强“选用人、用选人”人才观建设

突出“选用人,用选人”的第一书记人才观,派出单位“一把手”要认真执行和准确理解,从制度上要真正选好人。待遇上要有明确的制度保障,将文件细化落实,进一步完善制度、执行制度,在制定政策过程中不以派出单位领导的改变而改变,要制度化、规范化、落实化,让激励机制、利益机制能充分发挥其作用,不能只停留在一般性的号召和要求,不能真正落实。调研中我们发现,很多第一书记反映能够兑现激励承诺的单位不多,更多的单位只停留在口头上、表面上、流于形式,政策不能真正落实到位。使得第一书记不能放心、安心、全心投入到扶贫工作中。因此,第一书记的激励机制需要制度性保障和真正落实,从制度管理层面使其更完备,不然治理现代化就不能真正体现,不能转化为第一书记的扶贫效能,就不利于脱贫攻坚的成果巩固、乡村振兴的有序衔接和持续发展。

2.解决好“帮扶”和“包扶”、“走”和“留”的关系

第一,要厘清“帮扶”和“包扶”的关系,就是对贫困户的帮扶是突出“帮”还是“包”,由于脱贫是刚性目标,使得部分贫困村将“帮扶”变成了“包扶”,不是促进贫困户通过自身努力脱贫或者激发自身脱贫动力,而是为了完成脱贫目标在脱贫期限内盲目投入,而后听之任之。所以要加大脱贫“回头看”的抽查力度,否则,容易将扶贫目标落实从“帮扶”变化为“包扶”;第二,解决好“走”与“留”的关系,我们调研发现,很多村的基层党组织在一届任期内不能被培养出来,一旦离开了第一书记,贫困村有可能又回到原来的状态。所以,要培养出一个能离开的工作队,能独立运转的基层村组织,就需要从制度上给予第一书记更加明确、清晰的权力和职责。

按照世界银行2017年为低收入国家、中等偏下收入国家、中等偏上收入国家以2011 年不变价确立的绝对贫困线,分别为每天1.9美元、3.2美元、5.5美元。然而根据世界银行2018年的统计数据,中国人均国内生产总值为 9771现价美元,已经高于中等偏上收入国家的平均水平。而目前中国完全脱贫的贫困线标准是每天1.9美元,如果按照5.5购买力平价美元贫困线,实现农村贫困人口全部脱贫,减贫任务仍然艰巨(蔡昉,2020),解决好“帮扶”和“包扶”、“走”和“留”的关系对于乡村振兴和社会发展意义重大。

参考文献:

[1] 蔡昉,2020:《探讨脱贫攻坚战略的“未来升级版”》,《经济日报》1月8日。

[2] 蔡昉,2005:《农村剩余劳动力流动的制度性障碍分析——解释流动与差距同时扩大的悖论》,《经济学动态》第1期。

[3] 程虹,2021:《中国大地是科研的金矿》,《管理世界》第9期。

[4] 程虹、许伟,2016:《质量创新战略:质量管理的新范式与框架体系研究》,《宏观质量研究》第3期。

[5] 程名望、盖庆恩、Jin Yanhong、史清华,2016:《人力资本积累与农户收入增长》,《经济研究》第1期。

[6] 蔡礼强,2021:《中国共产党领导力研究的理论视角和分析框架》,《管理世界》第8期。

[7] 符平、卢飞,2021:《制度优势與治理效能:脱贫攻坚的组织动员》,《政治学研究》第3期。

[8] 谷树忠,2016:《贫困形势研判与减贫策略调整》,《改革》第8期。

[9] 黄承伟,2016:《中国扶贫开发道路研究:评述与展望》,《中国农业大学学报(社会科学版)》第5期。

[10] 胡联、汪三贵,2017:《我国建档立卡面临精英俘获的挑战吗?》,《管理世界》第 1 期。

[11] 林毅夫,2017:《新结构经济学、自生能力与新的理论见解》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》第6期。

[12] 林毅夫、刘培林,2003:《经济发展战略对劳均资本积累和技术进步的影响——基于中国经验的实证研究》,《中国社会科学》第4期。

[13] 李实、岳希明、罗楚亮、詹鹏,2018:《21世纪:中国农村贫困特征与反贫困战略》,经济科学出版社。

[14] 李实,2003:《中国个人收入分配研究回顾与展望》,《经济学》第2期。

[15] 李实,1999:《中国农村劳动力流动与收入增长和分配》,《中国社会科学》第2期。

[16] 李小云,2021:《巩固拓展脱贫攻坚成果的政策与实践问题》,《华中农业大学学报(社会科学版)》第2期。

[17] 李雪松,2019:《政策工具何以反映政策价值:一项溯源性分析——基于H省W市综合行政执法模式的经验证据》第6期。

[18] 刘伟、张立元,2020:《经济发展潜能与人力资本质量》,《管理世界》第1期。

[19] 骆永民、樊丽明,2014:《中国农村人力资本增收效应的空间特征》,《管理世界》第9期。

[20] 罗必良、洪炜杰、耿鹏鹏、郑沃林,2021:《赋权、强能、包容:在相对贫困治理中增进农民幸福感》,《管理世界》第10期。

[21] 李芳华、张阳阳、郑新业,2020:《精准扶贫政策效果评估——基于贫困人口微观追踪数据》,《经济研究》第8期。

[22] 刘建军,2019:《驻村“第一书记”的行动壁垒如何破》,《人民日报·人民论坛》第9期。

[23] 钱颖一,2016:《从增长到减贫:把激励搞对》,《北京日报》8月29日。

[24] 汪三贵、黄奕杰、郑丽娟,2022:《中国共产党贫困治理的演进历程与未来取向——基于“赋能、赋权—资本积累”的贫困治理分析框架》,《中国人民大学学报》第2期。

[25] 吴国宝,2021:《如何有效防范化解规模性返贫风险》,《中国党政干部论坛》第6期。

[26] 王雨磊、苏杨,2020:《中国的脱贫奇迹何以造就——中国扶贫的精准行政模式及其国家治理体制基础》,《管理世界》第4期。

[27] 王小鲁、樊纲,2004:《中国地区差距的变动趋势和影响因素》,《经济研究》第1期。

[28] 王晓毅,2016:《精准扶贫与驻村帮扶》,《国家行政学院学报》第3期。

[29] 习近平,2021:《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》,人民出版社。

[30] 习近平,2019:《把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手》,《求是》第11期。

[31] 谢小芹,2017:《“双轨治理”:“第一书记”扶贫制度的一种分析框架——基于广西圆村的田野调查》,《南京农业大学学报(社会科学版)》第3期。

[32] 谢小芹,2016:《接点治理:贫困研究中的一个新视野——基于广西圆村“第一书记”扶贫制度的基层实践》,《公共管理学报》第3期。

[33] 谢岳,2020:《中国贫困治理的政治逻辑》,《中国社会科学》第 10 期。

[34] 许汉泽,2020:《行政治理扶贫:对精准扶贫实践逻辑的案例考察》,社会科学文献出版社。

[35] 徐明强、许汉泽,2018:《新耦合治理:精准扶贫与基层党建的双重推进》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》第3期。

[36] 向德平、向凯,2020:《情感治理:驻村帮扶如何连接国家与社会》,《南开学报(哲学社会科学版)》第6期。

[37] 于滨铜、王志刚、朱佳、侯云潇,2021:《援助结构、领导力与产业扶贫绩效》,《中国工业经济》第6期。

[38] 杨晓婷、陆镜名、刘奕辰、于滨铜,2020:《“资本下沉”赋能“资源释放”:第一书记带动贫困村脱贫的行动逻辑与高效机制》,《中国农村观察》第6期。

[39] 朱梦冰、李实,2017:《精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析》,《中国社会科学》第 9 期。

[40] 张和清、闫红红,2020:《乡村振兴背景下社区经济的乡村减贫实务模式研究——以西南少数民族村落反贫困社会工作项目为例》,《社會工作》第6期。

[41] 张维迎,1999:《企业理论与中国企业改革》,北京大学出版社。

[42] 张军扩,2020:《中国减贫的成功之道何在》,《经济日报》12月30日。

[43] 周黎安,2019:《经济学的制度范式与中国经验》,《清华社会科学》第1期。

[44] 周黎安,2017:《转型中的地方政府:官员激励与治理》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社。

[45] Ang,Y.Y., 2016,How China Escaped the Poverty Trap,New York: Cornell University Press.

[46] Abhijit ,V. B. and Esther D.,2012,Poor Economics:A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty,New York: Public Affairs Press.

[47] Banerjee,A.V. and Duflo.E.,2012,“Poor Economics:A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty”,New York :Public Affairs.

[48] Chen,S. and Ravallion,M.,2010,“The Developing World Is Poorer than We Thought but No Less Successful in the Fight Against Poverty”,Quarterly Journal of Economics,125( 4) :1577-1625.

[49] Denzin,N.K. and Lincoln,Y.S.,2011,“Strategies of Qualitative Enquiry”,Stage Publications,Inc.

[50] Glaser,B.G. and Strauss,A. L.,1967,The Discovery of Grounded Theory:Strategies for Qualitative Research,New York:Aldine De-Gruyter.

[51] Gehman,J.,Glaser,V. L.,Eisenhardt,K. M.,Gioia,D.,Langley,A.,and Corley,K. G.,2017, “Finding Theory-method Fit:A Comparison of Three Qualitative Approaches to Theory Building”,Journal of Management Inquiry,27(3):284-300.

[52] Karl Polanyi.,2001,The Great Transformation:The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon: Beacon Press.

[53] Lewis ,W.A.,1954,“Economic development with unlimited supplies of labor”, Manchester School of Economic and Social Studies,22(2):139-191.

[54] Morduch,Jonathan,and Terry Sicular.,2000,“Politics,Growth,and Inequality in Rural China:Does It Pay to Join the Party?”,Journal of Public Economics,77 (3):331-356.

[55] Park,A. and Wang.S.,2010,“Community-Based Development and Poverty Alleviation :An Evaluation of China’s Poor Village Investment Program”, Journal of Public Economics ,94 (9):790-799.

[56] Schultz,T.W.,1969,“Economic Growth and Agriculture”,American Journal of Agricultural Economices,51(3):717-719.

[57] Yin,R. K.,2009,Case Study Research:Design and Methods,4th Ed. Thousand Oaks,CA:Sage.

[58] Yang,D.T.,2004,“Education and Allocative Efficiency:Household Income Growth during Rural Reforms in China”,Journal of Development Economics,74(1):137-162.

Research on the System of ‘First Secretary’ in the Poverty Alleviation Practice in China

Cheng Hong and Wu Runqing

(Institute of Quality Development Strategy, Wuhan University;Macro-Quality Management Collaborative Center of Hubei Province;Competition Policy and High Quality Economic Development Research Center)

Abstract:China is currently in the transitional period from the consolidation of poverty alleviation achievements to the rural revitalization, when the selection of the first secretaries for key villages is continued to ensure the effective connection between the two strategies of transitional assistance and rural revitalization. Therefore, it is of great significance to study the system of the first secretary in the practice of poverty alleviation in China and summarize the important experience of the first Secretary winning poverty alleviation. This will be important for both the comprehensive promotion of the rural revitalization and the consolidation and expansion of the achievements made in the poverty alleviation. As no empirical analysis has been made on the system of first secretary from the perspective of human capital in the existing literature, this research attempts to address the deficiency. In the study, from the micro perspective of human capital, big data technology is used combined with field research, while the identification strategy is adopted combined with quantitative and qualitative research. Hence a detailed and comprehensive empirical analysis can be made of the system of first secretary in the practice of poverty alleviation in China from both horizontal and vertical dimensions. The findings are as follows. Firstly, the number of units appointing the first secretaries is mainly public institutions, which is 6.13% more than that of party and government organs in number. Secondly, the appointing units are the support of the First Secretaries in the poverty alleviation in the villages as well as the bridge linking the capital circulations in the rural and urban areas. It is estimated that the designated units help the poor villages with 230000 yuan each and coordinates various poverty alleviation funds of 710000 yuan each annually. Thirdly, the nature of the administrative affiliation of appointing units has little influence on the poverty alleviation efficiency, while their administrative ranking exerts great influence thereon. And fourthly, the collective human capital is the core of the system of first secretary, which successfully transforms the leadership of the organizations into the poverty alleviation governance capacity in the country.

Key Words:first secretary; collective human capital; empirical analysis; weighted statistics; poverty alleviation

責任编辑 郝 伟