国际高等教育教学研究进程、热点及启示

2022-07-15汤大朋

徐 蕴,汤大朋

(南京中医药大学 中西医结合护理研究所,江苏 南京 210000)

随着教学学术的重要性成为普遍共识[1],教学研究作为高等教育研究的重要主题和核心内容受到了更多的关注和重视,它是提升高等教育质量的重要抓手,对推进高等教育内涵式发展和高质量发展具有重要意义。学术论文是呈现学术研究的重要载体,通过对某一学科代表性论文的追踪有利于我们更好地把握研究的发展脉络[2]。随着高等教育国际化的不断推进,系统追踪国际高等教育教学研究代表性论文,了解该领域国际研究的进程和热点,对于推进我国相关研究具有重要的参考和启示意义。图书情报学领域的Bradford定律显示,某一专业的核心论文集中发表在本专业少数顶尖期刊上,通过这些论文可以基本反映本领域的研究概况[3]。基于该理论,部分学者利用文献计量和可视化分析方法,对国际高等教育领域重要期刊发表的论文进行了研究。汪雅霜等利用Citespace软件对《Assessment & Evaluation in Higher Education》2008年至2017年发表的692篇文献进行了分析,发现了国际高等教育评估的三大研究热点和前沿领域[4];高瑞利用Citespace软件对《South African Journal of Education》2006年至2017年发表的531篇文献进行了分析,对南非高等教育核心科研机构、研究热点、研究前沿进行了追踪[5]。当前针对国际高等教育教学研究文献的追踪研究还较为鲜见,本研究拟对《Teaching in Higher Education》近十年发表的文献进行全面梳理,以了解研究的进程、热点及趋势,为推进相关研究提供参考和借鉴。

一、数据与方法

(一)数据来源

由于教学研究的内涵丰富,无法通过少数主题词进行全面检索。依据布拉德福定律,本研究选取《Teaching in Higher Education》这本唯一被SSCI收录的国际高等教育教学研究专刊作为文献来源,以该刊2011年至2020年发表的学术论文为研究对象。检索时,进入Web of Science(WOS)平台中选取Web of Science核心合集数据库,使用基本检索功能,以“出版物名称= Teaching in Higher Education AND文献类型= Article,时间跨度-自定义年份范围=2011至2020”为检索条件进行检索,共获得文献779篇纳入本研究。

(二)工具和方法

Citespace是一款用于计量和可视化分析的软件,能够识别和显示某一领域科学发展的前沿动态,准确、高效地分析和可视化共被引网络[6],本研究利用Citespace软件5.7.R5版本对纳入文献进行分析。将检索获取的文献以“.refworks”的格式导出,以“download_xxx”命名后导入软件中。利用Citespace软件,分别以“Country”“Institution”“Author”“Keyword”“Cited reference”等节点进行分析。同时,使用Endnote导出纳入文献基本信息,建立数据库,与Citespace软件的统计结果进行数据交叉校验。

二、文献的来源与核心作者

(一)来源国家及机构

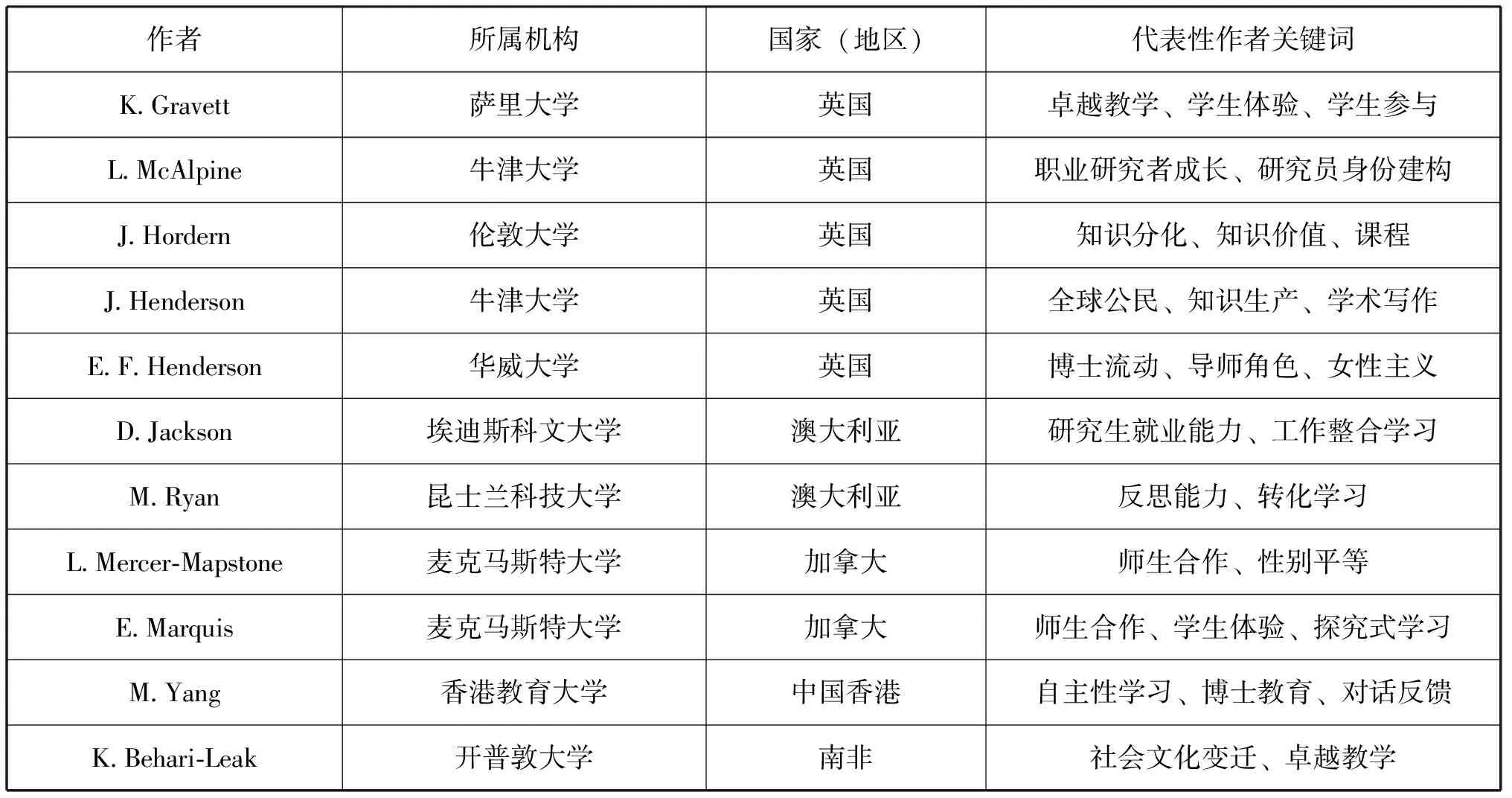

我们利用Citespace软件,以“Country”为节点进行了统计,有8个国家发表的论文数量超过30篇,分别是:英国(228篇,29.3%)、澳大利亚(127篇,16.3%)、美国(106篇,13.6%)、南非(62篇,8.0%)、苏格兰(51篇,6.5%)、中国(47篇,6.0%)、加拿大(36篇,4.6%)、新西兰(36篇,4.6%)。然后以“Institution”为节点进行统计,共有15个机构发表的论文数量达到10篇。其中,来自英国、澳大利亚各5个,新西兰2个,苏格兰、南非、中国香港各1个(见表1)。利用Citespace软件以“Institution”为节点进行可视化分析,可以看见该领域形成了两个相对明显的科研集群,不同国家(地区)的机构间开展了相对密切的科研合作(见图1)。

表1 国际高等教育教学研究论文发表机构

续表1

图1 发表机构合作网络图谱

(二)论文作者

论文发表是评价科研人员创造性工作的重要指标,而合作发表论文可以反映该领域学术团队的组成状况[7]。纳入本研究的779篇论文共有作者1576人。其中,1469人仅发表论文1篇,占比93.2%。以第一作者为统计指标,共有702人以第一作者发表学术论文。有11人发表论文最多,均为3篇。其中,英国5人、澳大利亚和加拿大各2人、中国香港和南非各1人(见表2)。从合作发文来看,共有281篇由1位作者独立完成,498篇由2位及2位以上作者合作发表,论文的合著率为63.9%。署名作者总人次达到1698,论文的合作度为2.18,合作者最多的论文由13人共同完成。

三、研究热点与前沿演进

(一)高频关键词分析

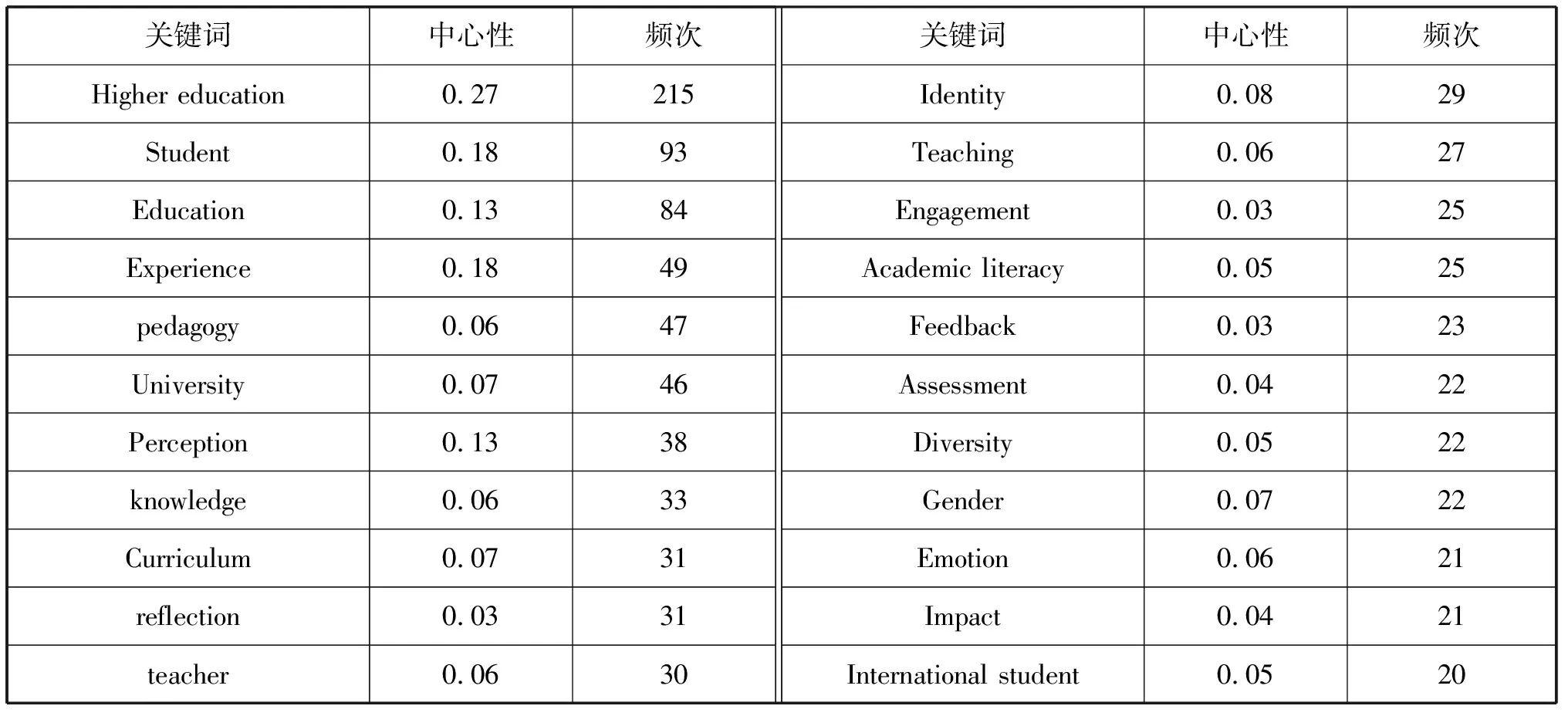

关键词是论文中最能揭示研究主题、反应主题信息特征的词汇或短语。通过对高频关键词的统计,可以分析出某一领域的总体特征[8]。我们使用Citespace软件,以“Keyword”为节点进行统计,频次达到20次的关键词共有22个,且中心性均在0.03及以上(见表3)。其中,频次较高的higher education(215次)、student(93次)、education(84次),虽然不能展现研究的具体主题,但可以从一定程度上印证纳入文献与本研究想要了解的主题相一致。一些高频关键词如“学生反馈”“学术素养”“身份认同”“教学评估”“学生心理”“国际学生”“教学经验”“课程设计”“知识体系”等可以反映研究的重要内容。

表2 国际高等教育教学研究论文作者情况统计表

表3 国际高等教育教学研究高频关键词统计表

(二)关键词聚类分析

由于单独的主题词分析较为模糊,难以聚焦具体内容,为了更准确地把握研究的热点,我们使用Citespace软件的聚类分析功能,以“Keyword”为节点进行分析,共获得9个聚类群,分别是:#0 fit between secondary and university education;#1 cross-border education;#2 research methods teaching;#3 identity development;#4 emotional problems;#5 regulatory capture;#6 professional judgement;#7 universal design for learning;# 8critical reflexivity(见图2)。由于该软件的聚类分析功能是针对数据源的相似性进行分布的,可能会引起聚类的交叉重复,所以需要对各聚类所包含内容进行综合分析来确定主题[9]。通过对各聚类所包含的代表性文献进行追踪,进一步了解近十年该领域研究的主要内容,共归纳出7个研究热点主题:

图2 关键词聚类分析图谱

1.高中与大学教育衔接

不同教育阶段的协同与贯通是人才连续性培养的基本保障。高中与大学教育的有效衔接可以促进学生思维发展,对提高人才培养质量具有重要意义。M.托尔贝克等以大学入学前十周的学生为研究对象,分析了教学方法、技能发展、学生对中学和大学教育之间的适应性与学生成绩的关系,发现了教学方法通过技能发展和感知的适应性直接或间接地影响学生第一年的成绩[10]。R.麦克菲尔介绍了一个昆士兰州推广的嵌入大学预科课程计划,该计划为中高年级(10-12)学生提供了支持经验,向他们介绍了真实的大学生活,帮助他们建立了与大学的联系,并发展了与同龄人的关系。定性数据表明,该计划让学生对大学生活有了更现实的期望,为从中学到大学的过渡做好了准备[11]。

2.跨境与留学生教育

国际化是高等教育发展的重要趋势,跨境教育和留学生教育因此受到了更多的关注和重视。高等教育教学研究也从关注本土学生进一步向关注国际学生延伸。D.皮维斯通过一项澳大利亚在中国大学的跨国教育项目的教育质量调查,认为当前跨国高等教育中教育质量形成的方式助长了教育扩展主义,会抑制当地的教育传统,应该改变指导方针和做法,采用符合当地实际的质量衡量标准[12];R.T.H.陈在一所中国台湾高校对10名英语授课课程(English-taught course,简称ETC)教师进行了跟踪访谈,了解他们在“国际教室”英语授课的体验。研究发现,由于ETC课程对于教师的英语能力和跨文化技能具有很高要求,经验丰富的ETC教师与初任的ETC教师存在截然相反的体验,英语能力的缺乏使得初任教师产生了不好的体验[13]。

3.教学方法研究

教学方法是教学过程中师生为了完成教学任务、实现教学目标,在教学活动中所采取的行为方式的总称,主要围绕教学目标、教学内容和教学组织形式三个核心要素。教学路径的优化与改革一直是教学方法研究的重要内容。M.格兰姆等基于跨国教育存在的文化差异对学习概念的不同理解,以丹麦大学来自中国的国际学生为对象,评价(Problem-based learning,简称PBL)教学方法对他们产生的影响,加深了对这些学生在丹麦PBL环境中的生存技能、应对策略和学习成果的理解[14]。A.T.斯汀·乌塞姆等在挪威高校进行了试验,第一学期进行翻转课堂授课,第二学期进行讲授授课,选取12名学生跟踪进行质性访谈。结果显示,在翻转课堂里,学生获得了更积极的学习体验和更高的参与度,学生参与的情感维度尤为突出[15]。

4.教师身份认同

随着教师职业专业化的推进,教师发展成为教育关注的重要内容。与物质制度等外界保障相比,自身的情感认同对于教师自主发展专业意义更为重要,它是教师专业发展的价值追求和奋斗目标。C.特劳特温通过情景式访谈和教学档案研究,探讨了8名教师对身份认同的变化,总结出教师身份发展的三个阶段:承担教师角色、融入教师角色和寻找新的教师角色。研究结果显示,认同发展的过程对于教师个人学术发展具有重要意义,并且会对教学质量产生影响[16]。S.麦克诺顿等关注了高等教育语境变迁中高校教师角色和身份的转变。研究表明,成功应对身份转换对于个人和职业的连贯性至关重要;而缺乏对环境变化的集体响应造成了教师身份转换在制度层面上被忽视。在当下的变革中,要进一步讨论调整大学、专业和个人的教学目标[17]。

5.学生心理关注

学生是教育的主体,关注学生的心理情感对于促进教学具有重要的意义;探究学生心理的积极变量和消极变量,有利于教师更好地设计教学策略。P.洛维关注了学生学习中的敏感性问题。研究采用社会学专业学生的调查数据。尽管学生有时会感到困难,但学生们珍视在学习中探索敏感问题的体验,通过反复接触课堂上的敏感问题,学生会逐渐变得更加自在。降低敏感性的过程是通过高等教育进行情感之旅的重要组成部分。良好的学生体验并不一定总是积极的情绪[18]。C.艾奇逊探讨了女博士生的经历以及情感在博士生申请过程中的作用。研究使用了在澳大利亚悉尼一所大学攻读博士学位的女性的经验,认为关注情感的研究为学生攻读博士期间的体验提供了更好的见解[19]。

6.通用学习设计

通用学习设计(Universal Design for Learning,简称UDL)是一种旨在满足所有学习者学习需求的新型课程设计框架。其通用性、多元性的设计理念对融合教育质量提升具有积极作用[20]。P.汉兹沃斯等借助通用学习设计(UDL)和文化可持续教育(Culturally Sustaining Pedagogy,简称CSP)理论发展了实践和组织变革的类型。这种分类法着重于提高所有学习者的学习效果。尤其是关注那些在现有评估体系中被边缘化的学生,改进和提高他们的教育经验和学习成果[21]。S.埃弗雷特介绍了一项由学生自主为同龄的残疾同学开发通用学习设计的项目,并对参与该项目的10名同学进行了质性访谈,发现学生在亲身参与的过程中改善对残疾同学的看法,并且改变了对无障碍措施的态度[22]。

7.批判性反思

批判性反思是一种自我警示、自我激励式的认识活动,要求打破旧有的思考和行动框架,形成新的思想指导实践[23],具有“批判性”“内隐性”“顿悟性”“自省性”和“创造性”等特征[24]。E.史密斯提供了一个理论上的批判性反思模型,包括不同目的(思考、学习、评估自我和社会系统)和不同形式的反思(个人、人际、语境和批判性),认为批判性反思培养可以使学生认识和协商复杂的专业和道德问题,这给课程设计、评估和专业发展带来挑战[25]。S.里帕蒙蒂等认为,批判性反思是高等教育的基础,不仅要让学生学习技术知识,还要为他们将来的专业实践发展提供支持。他聚焦学生的实习阶段,通过对一个实习项目的案例研究,分析什么样的辅导条件支持批判性反思在实习中的发展[26]。

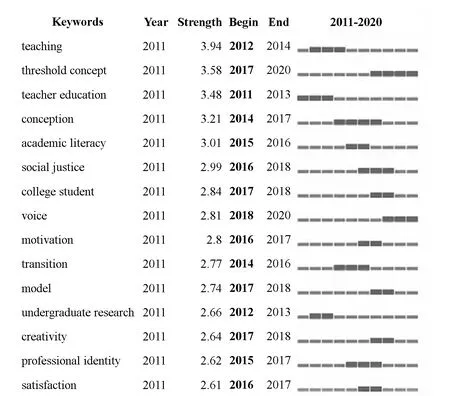

(三)研究前沿及演进

研究前沿是指某领域研究的转折点或者新发现在一个较短的时间里受到了广泛关注[27]。Citaspace软件可以利用突变检查算法提取凸显词,辨识和追踪研究前沿和趋势。凸显词的变化特征可以更准确地分析研究动态[28]。利用该软件的突发检测(Burst Detection)功能对关键词进行挖掘,寻找不同时间段被突出引用的关键词,将阈值设置为20,获取排在前20位的凸显词,绘制可视化图谱(见图3)。通过图谱可以看到,研究主题随时间发展不断变迁。对教师的关注从“教师教育(teacher education)”扩展到教师的“从教动机(motivation)”“职业认同(professional identity)”“满意度(satisfaction)”等方面。对高等教育类型则从单独关注“本科教育(undergraduate research)”变得更加多元。在研究发展的过程中“学术素养(academic literacy)”“社会公平(social justice)”等新的主题不断涌现,反映了高等教育教学研究不断满足学术发展需求、关注社会发展热点的特征。而近年来凸显的关键词“大学生(college student)”“观点表达(voice)”反映了研究对象从教师转向了学生,重视学生参与教学过程和学生观点。“阈值概念(threshold concept)”“模型(model)”“信度(cretivity)”等则反映了量化研究作为该领域的主流研究范式受到了更多的关注。

图3 凸显词可视化图谱

四、引文共现揭示的知识基础

如果说科技论文的发表展现了研究的发展进程,那么这些论文的参考引文就构成了研究的知识基础。通过对共引文献研究内容、学科结构及相互关系的深度挖掘,可以更清晰地把握研究热点的本质[29]。我们利用Citespace的“Cited reference”功能对纳入文献进行分析,形成了A.库克·萨特(2014)、M.Q.帕顿(2015)、M.希利(2014)、K.梅顿(2014)、E.史密斯(2011)、L.托马斯(2012)、D.鲍德(2013)等7个明显节点,对应的文献包括5本著作和2篇期刊论文(见表3)。这些文献的共被引频次均达到10次以上。其中,共被引频次最高的是A.库克·萨特于2014年出版的《让学生成为学习和教学的伙伴:教师指南》(《Engaging students as partners in learning and teaching: a guide for faculty》)。该书聚焦师生合作关系,致力于为大学的管理者、教师和学生提供发展“学生-教师伙伴关系”所需的理论基础和实践指南,以此进一步支持和改进高等教育中的教学。中心度最高的是L.托马斯于2012年出版的《在变革时期建立学生对高等教育的参与和归属感》(《Building student engagement and belonging in Higher Education at a time of change》)。该书对2008年至2011年由保罗哈姆林基金会(Paul Hamlyn Foundation)资助实施的“学生保留和成功计划”所产生的关键信息、调查结果和影响进行了总结,并进行了有效案例研究,提出了相应的对策建议,为英国提高学生高等教育参与度和归属感提供了参考。这7篇共被引文献从“学习参与理论”“批判性教学反思”“学习反馈模式”“教育社会学”和“质性研究方法论”等多个角度为本领域研究提供了相应的知识基础。

表4 国际高等教育教学研究高频共引文献

续表4

五、结论与启示

本研究通过对《Teaching in Higher Education》这本被SSCI收录的高等教育教学研究专刊近十年发表的学术论文进行文献计量和可视化分析,发现了该领域国际上活跃的研究机构和核心作者,了解了他们的研究方向和重点主题,为更好地追踪国际高等教育教学研究提供了参考。从国际分布来看,发表论文最多的八个国家除了英国、澳大利亚、美国等发达国家外,还有中国、南非等发展中国家,说明相关研究受到普遍重视。从研究机构来看,可视化图谱显示了该领域形成了两个稳定的科研集群,国际间的科研合作状况良好,这对于推进多中心研究、大样本调查、实证研究和比较研究等具有重要意义。从论文作者来看,作者总数达到1576人。其中,仅发表1篇论文者占比93.2%,远高于洛特卡定律[30]中的作者分布的推断,反映了研究开展的广泛性。虽然没有形成特别突出的引领性学者,但是仍然有一定规模的学者群体聚焦相关研究。同时,他们的研究主题分散,促进了研究的丰富性和多样性。研究的热点聚焦“高中与大学教育衔接”“跨境与留学生教育”“教学方法研究”“学生心理关注”“通用教学设计”“批判性反思”等主题,同时从教和学两个方面、教师发展和学生发展两个层面关注教学,对推进高等教育的发展提供了重要支持。而高频次共被引文献除了为研究热点主题提供了知识基础外,还包含了质性研究方法的著作,体现了研究方法论的发展和研究范式的转型。

通过对国际研究的深入分析,也可以为我国相关研究提供以下启示:

(一)基于学生发展,推进学段衔接

通过对国际高等教育教学研究的分析可以看到,关注高中阶段课程与大学阶段课程的有效衔接,一直是研究的重要内容;美国、英国、澳大利亚的学者对此最为关注。从国外的教学实践来看,美国的IB课程、双学分课程、英国的I-level课程等都是在高中进行的大学先修课程,这些课程不以知识传授为目标,重点培养学生的批判性思维、团队合作意识等,可以很好地促进学生在未来大学学习阶段的适应性。随着我国进入高等教育普及化发展新时代,我国的高中教育也不应该再将升学率视为核心目标,而应该更加关注教育本身的价值取向,进一步完善教育的内在过程,坚持以关注学生发展为价值导向,创建“高中”与“大学”之间资源共享的新机制,促进学段间的有效衔接,关注培养学生的专业兴趣、问题意识、批判思维、合作能力、志向抱负等,提高学生后期的学习适应性和发展后劲,使每一个学生能够得到全面的、和谐的、多样的、健康的、终身的可持续发展。

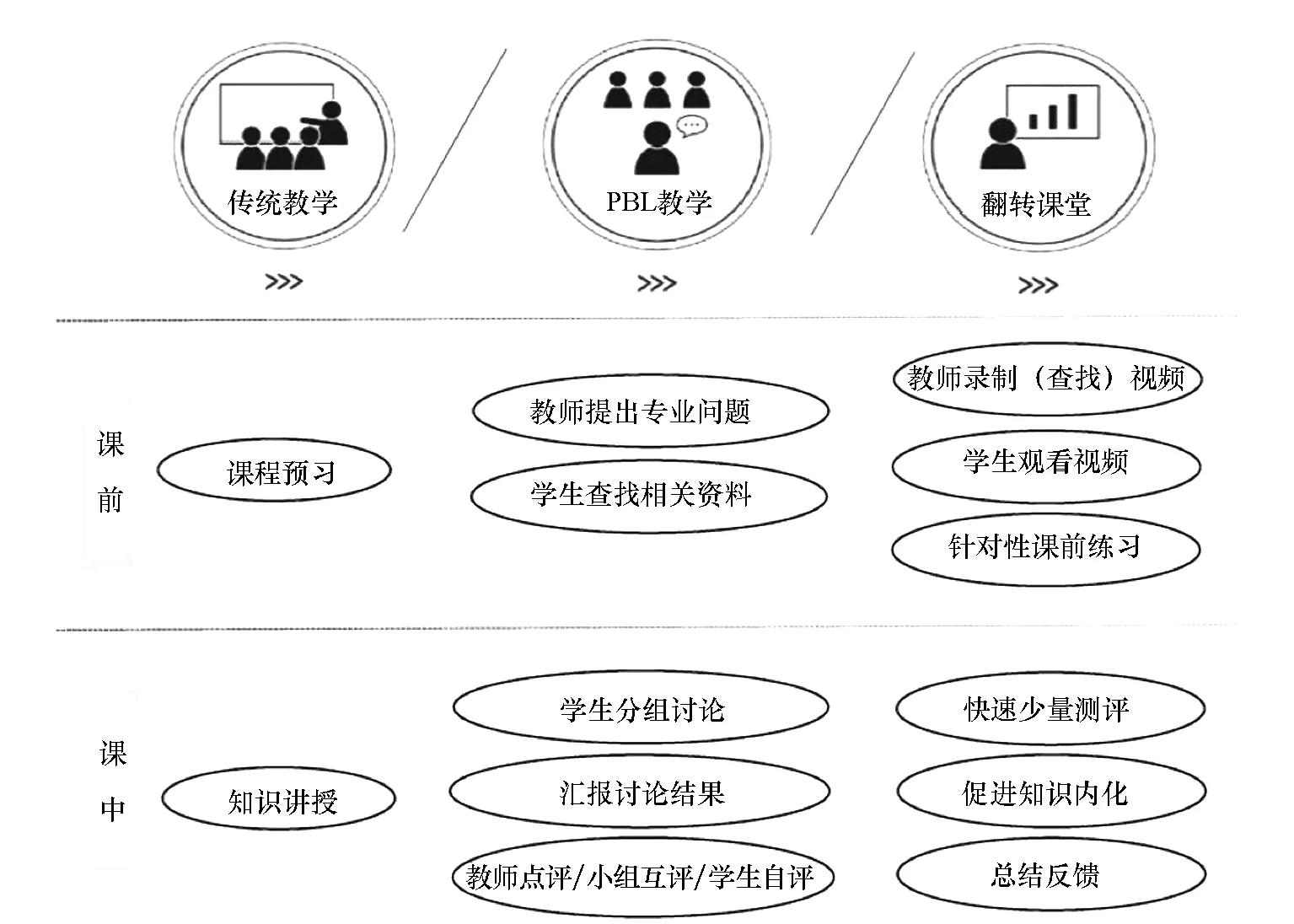

(二)基于学习能力,改革教学路径

通过教学改革,特别是教学路径的改革,提高学生自主学习能力,也是国际高等教育教学改革研究探索的重要内容。随着现代科技的迅速发展和终身学习社会的来临,提高大学生自主学习能力是当代高等教育的重要使命,基于促进自主学习能力的教学改革被广泛开展。PBL是以问题为导向的教学方法,由麦克马斯特大学的H.S.巴罗斯教授于1969年提出[31],它改变了传统教学中先理论学习再解决问题的顺序,以教师提出专业问题为起点,学生寻求解决方案为过程。翻转课堂(Flipped Classroom)也称颠倒课堂,是通过对知识传授和知识内化的颠倒安排来改变传统教学中的师生角色,对课堂时间进行重新规划[32]。“PBL教学”和“翻转课堂”都是通过对传统教学路径改革(见图4),实现培养学生自主学习能力、激发学生学习内在动机目标的。我国高校应该更加关注教学路径改革,全面加强学生自主学习能力的培养,进而提高学生的创新精神和实践能力,为“创新中国”注入澎湃动力。

图4 教学路径比较图

(三)基于教学学术,关注教师发展

随着教学学术成为普遍共识,教师的角色定位和专业发展也成为了国际高等教育教学研究的重要内容。以学生为中心的教学理念使得教师从知识传授者转变为学习促进者,这对于教师教学提出了更高要求。当前高等教育领域对于教师的角色定位、身份认同、教学方法、教学设计、批判思维都给予了很高的关注度。20世纪80年代,美国前任教育部长、卡内基教学促进基金会前任主席欧内斯特·博耶提出了“教学学术”思想[33]。作为新的学术范式,教学学术成为教师专业发展的重要内容,受到了高等教育领域的重视。教师要通过持续的专业学习、教学实践反思、课程发展行动与教学规律探究,提高教学专业的意识、知能和精神,以实现促进学生有效学习的卓越教学[34]。教师发展是推动高等教育内涵式发展和高质量发展的有效路径,高校应该在提高思想认识、完善顶层设计、健全培养机制、强化保障措施等方面形成促进教师发展的合力。同时,要进一步发挥考核评价的导向作用,引导教师对自身职业科学定位,激发教师发展的主观诉求,避免大学学术功利化的倾向。

(四)基于国际趋势,提升全球影响

国际大学联合会(International Association of Universities,简称IAU)认为:高等教育国际化是跨国界和跨文化的观点和氛围与大学的教学、科研和社会服务等主要功能相结合的过程[35]。国际化是全球高等教育发展的一个重要趋势。从研究热点可以看到,跨境教育和留学生培养是当前国际高等教育教学研究的一个重要主题。而从论文来源来看,以南非为代表的新兴经济体也开始在国际学术舞台崭露头角。虽然我国发表的论文总数排名第六,但主要是因为香港地区高校研究的国际化程度较高,内地高校和学者的学术影响还需要进一步提升。随着“人类命运共同体”理论的建构和“一带一路”战略的推进,我国将更加深度参与全球教育治理,境内高校应该基于国际研究发展趋势,加大对跨境教育和国际学生等方面的关注,积极参与国际研究,发表高水平论文,全面提升我国高等教育教学研究的全球影响力。

六、不足与展望

由于本研究仅以《Teaching in Higher Education》发表的学术论文为研究对象,未对一些综合性期刊发表的相关文献进行追踪,在一定程度上存在选择性偏移,数据来源的有限性可能会对结论的全面性产生影响。但是《Teaching in Higher Education》作为被SSCI收录的唯一的高等教育教学研究专刊,具有较大的影响力和示范性,研究结果可以为同行开展相关研究提供参考和借鉴。后续研究将进一步拓展纳入研究文献的范围,如扩大非SSCI收录期刊、通过手工检索进一步补充其他期刊发表的文献等,以期能更好地展现国际高等教育教学研究的发展全貌。