民宿景观空间的植物选择与配置

2022-07-15刘长青

刘长青,覃 伟

(1.四川音乐学院 成都美术学院,四川 成都 610500;2.湖南应用技术学院 设计艺术学院,湖南 常德 415000)

民宿作为乡村旅游的新兴产业形态和消费业态,使得其在一定程度上具有促进乡村振兴的社会价值与意义[1],在此背景下民宿成为各学术领域的热议话题与研究对象。然而在民宿如火如荼的发展过程中,因重心导向于民宿带来的经济效益,忽略了民宿体验温感的营造。实际上,民宿体验温感越高,民宿得到的认可度越大,进而产生的经济效益也随之上升。民宿体验温感形成的第一要素与第一现场往往是民宿景观空间[2],而民宿景观空间体验感的营造与植物密不可分,利用植物造景既可以弥补硬质景观的不足,又能够助力民宿景观空间意境与文化底蕴的形成。因此,对民宿景观空间的植物营建研究目的在于增强民宿体验,带动民宿产业的高效发展。

针对民宿景观空间的植物选择与配置,目前国内学者主要从整体民宿景观设计层面去进行研究[3],鲜有较为系统的专项研究。基于此,本文重点研究的内容有:一是思考如何对民宿景观空间的树种进行选择,并总结出相关的原则;二是遵照宏观的植物配置方式,探讨能够辅助民宿景观空间产生意蕴的植物造景;三是结合民宿景观空间的组织关系,让植物具有空间建构的作用。以此为基础,归纳总结出民宿空间的植物选择与配置的方法。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象概况

本文以常德市柳湖阳山居民宿景观空间为研究对象。柳湖阳山居民宿位于常德市城北近郊“柳叶湖——太阳山”为核心的泛柳叶湖度假区内,且该民宿景观空间为新中式园林风格,基于这种设计风格,为本次研究提供了一定的指向作用。场地内部保留了一定数量的可利用原生植物,且这些植物也影响了景观空间的布局组织。柳湖阳山居民宿景观空间可以概括为“三区多点”,三区是指:民宿公共服务区景观、民宿客房区景观、民宿滨湖区景观,多点是指建筑内部出现的内庭景观或天井;其中重点研究“三区”的植物选择与配置。通过对柳湖阳山居民宿景观空间的植物配置进行研究,有利于在分析常德地区民宿景观空间植物选择与配置的同时,形成一套可应用于其他地区的民宿景观空间植物选择与配置方法体系。

1.2 数据来源

本研究所用数据主要是为了建构出一套合理的民宿景观空间植物选择与配置方法。为了得到较为科学合理的数据,研究小组于2020年4—5月先后两次对柳湖阳山居民宿进行实地调研,首先利用Google Earth 定位场地的设计范围,再结合ArcGIS 得出场地的边界轮廓与面域,共22 块。其次通过实地考察和拍摄影像资料等获取了场地周边植物现状与数量,共20 种不同类型植物。最后利用Photoshop CS6 软件制作出民宿景观空间的植物配置平面图,同时采用Lumion 6.0 三维软件模拟出植物配置后的空间效果表现。

1.3 研究方法

本研究主要采用文献研究法、实证研究法和图示分析法。

文献研究法用于总结当下对于民宿景观植物的选择方法与配置模式。通过在文献检索中以民宿植物造景作为关键词输入,得到了10 余篇文献资料。通过阅读这些文献,发现目前对于民宿景观空间植物的研究主要是从整体的角度提出关于民宿植物的选择原则与配置方式。基于此方法,为本研究提供了宏观层面的理论指导,有利于更加具体的民宿景观空间植物选择与配置方法的出现。

实证研究法以设计方案来论证民宿景观空间的植物选择原则与配置方法。通过选取柳湖阳山居民宿景观空间中最具代表性的地块作为设计论证的实施载体。利用文献研究法总结出的选择与配置方式作为设计方法指导来具体地说明民宿景观空间的植物造景。实证研究能够清楚有效地体现出选择与配置方法的可行性,进而证明本研究所提出的民宿空间植物配置方法是否合理。

图示分析法用来解释和分析民宿景观植物所呈现出的效果。利用三维模拟软件表现出根据不同植物配置方式搭配成景后的柳湖阳山居民宿景观空间效果图,有利于更好地展示出民宿景观空间的植物配置模式,直观地去感受到民宿景观空间的专属植物配置。实质上,图示分析法是对先前两种研究方法的总结,同时也是本研究结果的图像传达与表示。

2 结果与分析

2.1 民宿景观空间的植物选择

2.1.1 选择原则

在地性原则。民宿景观空间与其他景观空间最大的区别在于非模式化,这一类型的景观空间最大程度地融合了所在场地的环境氛围[4],也就是做到了在地性设计。因此对于民宿景观空间的植物选择也应将在地性放在第一位,植物的在地性选择实质上是要求利用具有特色的乡土植物来丰富民宿景观空间。通过实地调研柳湖阳山居民宿所在地,发现当地常见植物有20 种(表1)。

表1 柳湖阳山居现有植物Table 1 Current plants in the Liuhu Yangshanju homestay

文化性原则。民宿具有较大的受众群体,关键在于这种居住空间带来了较强的精神体验与人文关怀[5]。民宿景观空间在营造具有人文精神的场所氛围时,除了将特征较为鲜明的文化元素赋予在硬质景观之中;还可以利用具有一定文化内涵的植物进行造景,形成软质景观,进而烘托出民宿景观空间的意境。然而,在借助植物形成民宿空间的人文属性时,要结合该民宿景观空间本身的主题,根据整体基调来判断运用哪些被赋予了文化底蕴的植物。

2.1.2 树种选择

依据民宿景观空间植物选择的在地性原则,从柳湖阳山居所在地常用的20 种植物中选择了11种可利用的乡土植物。再根据植物选择的文化性原则,结合柳湖阳山居景观空间的竹林幽径、红枫照楼、荷池见山等空间主题,选择了能够烘托与营造文化气氛的新植物[6]。具体树种名称与观赏特性见表2。

表2 柳湖阳山居植物选择Table 2 The selection of plants for the Liuhu Yangshanju homestay

2.2 民宿景观空间的植物配置

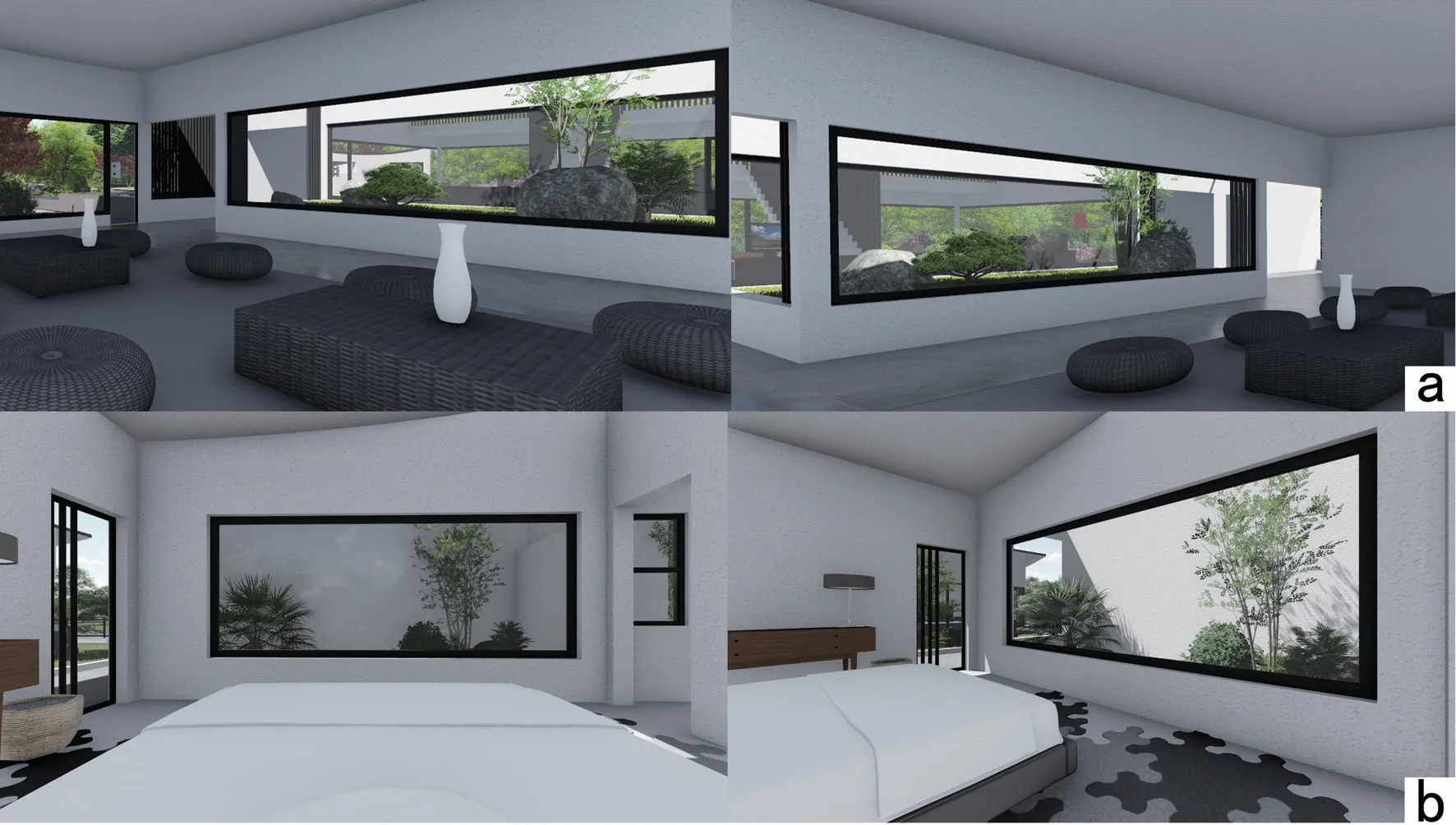

2.2.1 以树造景,于室成画

由于民宿建筑界面的消散处理,使得民宿景观空间能够渗透到室内空间,利用这一界面可以在室内形成框景效果[7]。若要出现这种效果,除了需要具有消散的建筑界面之外,最为重要的是要有可以成景的植物组合,且植物的体量不宜过大,数量不宜过多。因此,可以采用“2+1”式三株丛植的配置方式,将树形高挑的灌木和球状灌木组合在一起,配以丛状的草本或灌木形成一组小景。例如,在柳湖阳山居民宿公共服务区景观中的茶室天井处,利用紫薇—南天竺—杜鹃形成配置关系,再配上造型秀美的景观石,构成了一幅具有意境氛围的立体画面(图1a)。同时结合茶室内部的横向长窗构成框景效果,进而烘托出茶室静谧、品茗悟道的空间体验。又如,民宿客房区景观中的二号民宿,由于建筑的布局关系出现了因采光需要的天井,室内开窗处正对着一面白墙,就此以墙为纸,植物造景为图,巧妙地形成以鸡爪槭—黄杨—南天竺为丛植的框景效果(图1b)。再加上阳光投射,使得植物出现光影变化,让客房空间具有了时空特性。利用小株植物丛植造景产生框景效果,实际上就是对民宿景观空间的人文氛围的营造。

图1 植物造景形成框景效果Fig.1 Plant landscaping forms a framed effect

2.2.2 层次分明,富于韵律

在民宿景观空间中,虽然利用2~3 株植物丛植能形成一组植物小景,但这仅仅针对范围较小的景观空间。对于面积略大的民宿景观空间就会涉及到5 株以上至十几株的丛植,当植物的数量过多时,就必须依据植物的体量大小和高度将其分为4~5 个层次关系。不同类型的植物按照高低交错的层次结构布置在一起,出现具有极强节奏感的形式美,且形成具有韵律感的林冠线。此外,这种层次关系不局限于植物相互之间的对比变化[8],还应结合其他元素(如建筑、雕塑、景墙等)出现更加富有变化的层次结构。在柳湖阳山居民宿公共服务区景观临水地块处,形成了4个层次关系的植物配置(图2)。第1 层以体形高大的枫杨、桂花、银杏作为背景层;第2 层以红枫、山茶为主结合建筑立面形成中景层;第3 层以南天竺、十大功劳、黄杨点缀在第2 层植物的树冠之下作为过渡,成为近景层;第4 层以阔叶麦冬、鸢尾作为地被层。

图2 植物造景的层次关系Fig.2 The hierarchical relationship of plant landscaping

2.2.3 音韵相宜,光影烘托

民宿景观空间的意境氛围营造除了利用植物组合出现的层次结构关系之外,更为重要的是巧妙地借用外力让植物发出音韵,利用自然声来增强民宿景观空间的意境;此外,又能够通过光影作用让植物投映或反射在界面之上,且光影效果随着时间的变化而改变,进而强化了民宿景观空间的时空意境。在柳湖阳山居民宿景观空间中多处用毛竹、青皮竹形成了一定面积的竹林,有风吹过,声随风的大小而强弱有致[9]。又如在滨水区内种植的荷花,以及在天井内种植的芭蕉,雨季之时,雨水打在其硕大的叶面上,声音清脆。竹、荷花、芭蕉等植物除了能形成悦人的音韵之外,又由于古人赋予其的人文内涵,极大增强了人们在景观空间中的体验感与场所感。因民宿景观空间的划分需要出现了隔断粉墙,为打破墙面空白的单调性,会以此为背景孤植一棵主景树,如红枫、五针松、紫薇、南天竺等树形具有婆娑之感的植物;有光照时,其树形被投射在墙面上,并随着光照强度的变化投影出形状不同、明暗变化的效果(图3),人们能够在光影的感染下产生不同的心境[10]。

图3 植物的光影效果Fig.3 The light and shadow of plants

2.3 植物对民宿景观空间的构筑

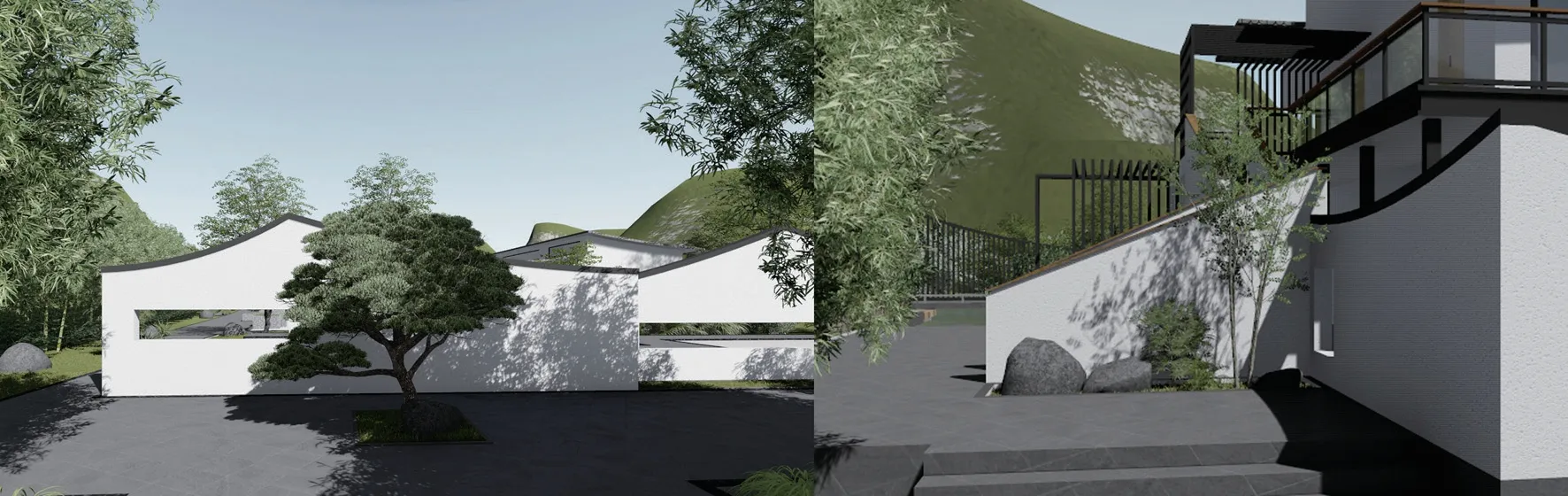

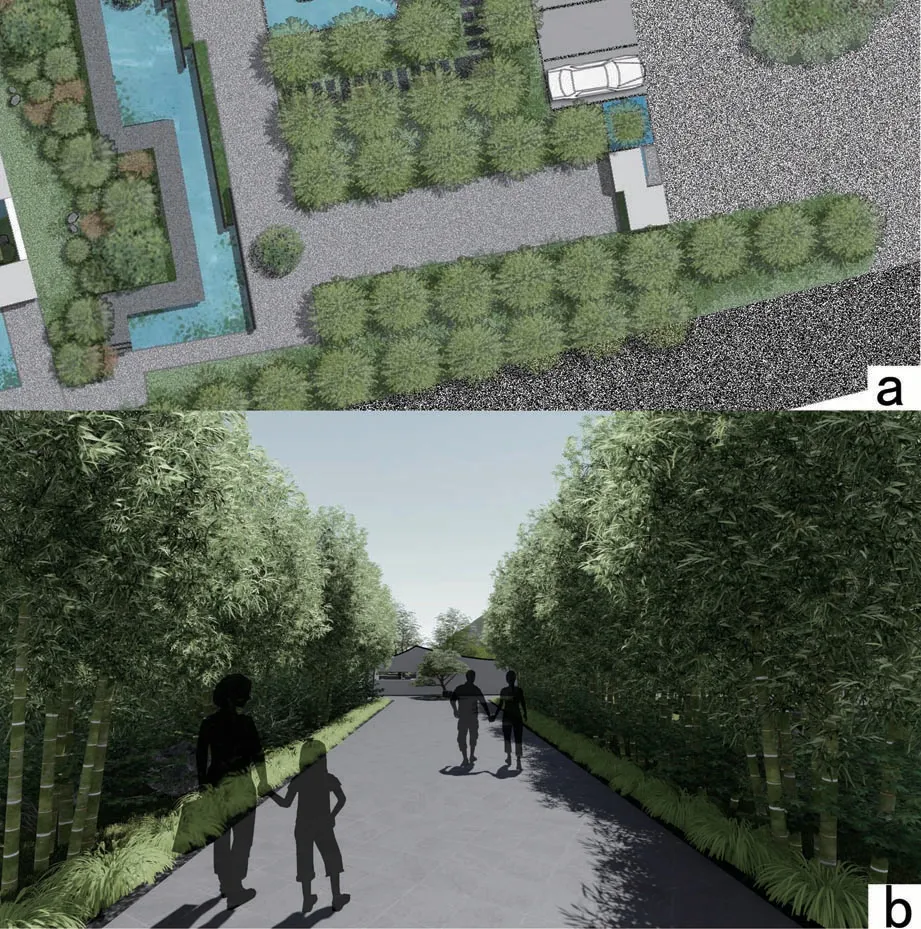

2.3.1 创造民宿景观空间

垂直空间。位于民宿公共服务区景观的入口处,为带状空间形式,从入口门厅一直延伸到接待厅门前景墙处(图4a)。园路两侧利用青皮竹—八角金盘—阔叶麦冬形成了层次分明的竖向界面,阻碍了两侧视线的延展性,但形成了向上的视线扩张感(图4b)。行走在该空间中视线受到阻挡,但这种带状的垂直空间可以很好地引导人们进入其他空间,具有一定的空间导向性[11]。

图4 植物形成垂直空间Fig.4 Plants create vertical spaces

半开敞空间。此空间位于民宿公共服务区景观的餐厅与茶室之间的夹地(图5a),该空间利用3 组大型的植物组团围合形成视线阻隔(图5b)。第一个植物组团以两棵大型的银杏和桂花为主要树种组成,第二个植物组团由体形较小的红枫和山茶为主配置而成,因枝叶之间疏密有度,整体上具有一定的通透性,可以借景对面的餐厅共同形成景观;第3 个植物组团由一棵大型的枫杨和两棵银杏配置形成。3 个植物组团。两两之间相互作用出现视线上的遮挡,但又因植物枝叶间的空隙又可远眺其他景观[12]。

图5 植物形成半开敞空间Fig.5 Plants create open space

2.3.2 组织民宿景观空间

空间引导。民宿景观空间中的孤植和小型丛植除了满足基本的视觉审美要求外,更重要的是能够辅助人们完成景观空间的游览[13]。柳湖阳山民宿景观空间中多次利用植物完成空间的引导与暗示,例如,由门厅进入接待厅时,最先看到一棵孤植的五针松,视觉焦点形成,并由此左右分流(图6a)。再如,进入三号民宿楼前,视线先被一组佛肚竹吸引,并连续受到指引直至到达(图6b)。实际上,植物在民宿景观空间中起着引导作用的同时,也在暗示着另一个空间的出现,可以作为空间转换的良好过渡。

图6 植物形成空间引导Fig.6 Space guide depend on plants

空间对比。民宿景观空间中对形体不同的植物进行配置后,身处其中会带来视线上的扩展或收缩进而出现不同的空间体验;特别是当两个体验感差别较大的景观空间放置在一起时,带来的空间感受效果会更好[14]。例如,在柳湖阳山居民宿景观空间中,为了突显民宿滨湖区景观空间的开阔视野,在进入该空间的园路两侧配置了桂花——鸡爪槭——山茶形成垂直面的视线阻挡,当正式进入滨湖区景观空间时,由于配置的是杜鹃、黄杨、春羽等小型的灌木,视线顿时变得开阔,形成对比效果(图7)。

图7 植物形成空间对比Fig.7 Plants create spatial contrast

3 结论与讨论

3.1 结 论

植物作为民宿景观空间的重要组成元素,对于提高民宿的体验温感起着重要的作用。植物造景产生的软质景观效果进一步强化了民宿景观空间的人文氛围,更加凸现了民宿的主题营造。此外,植物对民宿景观空间的安排与组织产生了一定的积极作用,丰富和强化民宿景观空间的对比性与体验性。本研究通过对柳湖阳山居民宿景观空间的植物选择与配置进行分析发现:

1)植物选择根植于民宿景观空间的特性。民宿景观空间是非模式化的,其景观空间的构建具有较强的在地性,因此在植物的选择上首先应该从所在地的乡土植物入手,从中选择出具有造景价值的植物。其次再根据民宿的景观设计主题选择能够烘托景观空间文化氛围的植物,但切忌使用特征过于鲜明的植物,以免破坏整体景观的空间效果。民宿景观空间中选择在地性植物进行造景,不仅让民宿景观空间更好地与周围环境相融合,而且也是对当地植物环境的维护。

2)植物配置辅助民宿景观空间造景需求。将不同形体的植物进行配置是为了更好地渲染出民宿景观空间的整体效果,在植物配置造景时,以总方法为导向,再结合实际的民宿景观空间需求进行配置方法与形式的调整。在满足植物配置带的视觉审美基本前提下,也应从听觉和嗅觉的角度更深入地去进行植物造景,进一步加强民宿景观空间的体验感。此外,民宿景观空间的植物配置要注重利用建筑界面的透空形成丰富的画面感,以及结合建筑空间营造出意境氛围。

3)植物造景完善民宿景观空间结构关系。植物除了能辅助民宿景观空间共同造景之外,更为重要的是对民宿景观空间有一定的构筑作用。体形高大的乔木与灌木结合配置会对景观空间的视线延伸产生影响,进而出现不同类型的景观空间,使得产生不同的体验感与空间效果。民宿景观空间中的植物造景进一步丰富了原景观空间,使其空间性质得到强化,加强民宿景观空间的对比变化。同时,在景观空间的组织与安排过程中,充当着空间要素的作用。

3.2 讨 论

本研究以柳湖阳山居民宿景观空间为研究对象,总结出了民宿景观空间的植物选择原则与配置方式,同时也说明了植物对民宿景观空间构筑起到了一定的积极作用。这套植物造景方法可以更好地营造出具有人文氛围的民宿景观空间,提高民宿的体验温感,进一步丰富当下民宿景观空间效果的营造方法。然而本研究还存在值得进一步思考的问题:1)民宿景观空间中植物配置的生态性;2)民宿景观植物的配置造景评价体系。此外本研究局限于从宏观整体角度去对民宿景观空间的植物造景提出方法指导,欠缺精准细化;未能较好地从微观角度去思考所提出的民宿景观植物造景方法如何体现其特殊性。因此在后续的研究过程中可以从民宿景观空间的植物造景结构体系进一步做出更深层次的分析;形成宏观层面的总则方法和微观层面的细化表现。