大洞径深孔明流泄洪洞设计

2022-07-14詹双桥左全裕姜伯乐周自力

郑 洪,詹双桥,左全裕,姜伯乐,周自力

(1.湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司,湖南 长沙 410007;2.永州市住房和城乡建设局,湖南 永州 425000;3.长江科学院,湖北 武汉 430010)

1 工程概况

涔天河水库扩建工程位于湖南省永州市江华瑶族自治县境内的湘江支流潇水上游峡谷出口处,下距江华县城12 km。工程开发的主要任务是灌溉、防洪、下游补水和发电,兼顾航运等综合利用,水库总库容15.1亿m3,防洪库容2.5亿m3,水库正常蓄水位313 m,电站装机容量200 MW,灌溉面积111.46万亩。

涔天河水库扩建工程为一等大(Ⅰ)型水利水电枢纽工程,大坝、泄洪建筑物等为1级建筑物,电站厂房为3级建筑物,导流洞为4级建筑物。

大坝为混凝土面板堆石坝,采用两条高速水流泄洪洞宣泄洪水,其中2#泄洪洞为表孔溢流明流隧洞,采用“龙抬头”布置形式与导流洞结合;1#泄洪洞为深孔短管有压明流隧洞。

2 原设计方案

根据涔天河水库工程地形地质条件及挡水建筑物类型,泄水建筑物采用泄洪隧洞布置形式。经过多方案比较论证,共设置两条泄水隧洞,分别为1#泄洪洞和2#泄洪洞,均布置于大坝右岸山体内,并采用进水口高低搭配的布置形式以满足本工程各工况下泄水要求。

1#泄洪洞为有压短管进口,其后接明流洞洞身。进口距老坝右坝头近70 m,洞轴线采用直线布置。原设计方案全长678 m,其中洞身长573 m。洞身断面型式为“城门洞”形,净宽10 m、净高12 m,立面采用直线布置,起点高程260.0 m,终点底板高程224.5 m。桩号0+000~0+573 m全线直线布置、一坡到底,设计纵坡6.2%,落差35.5 m,洞内设置8道掺气坎槽。进口有压短管出流最大流速约28 m/s,出口挑流鼻坎前最大流速超过33 m/s,全洞大部分洞段流速大于30 m/s,属高速水流隧洞,抗空蚀要求高。

3 方案优化缘由

工程开工建设后,有关科研单位进行了泄洪洞减压模型试验,试验成果表明,在原设计6.2%的洞身纵坡下,原有掺气体型效果很差,虽然通过减压模型试验重新选定的掺气坎体型一定程度上可以缓解原设计掺气坎效果差的问题,但该掺气坎体型复杂,施工难度较大,施工控制不到位有可能形成新的空化源,给工程安全带来隐患。另一方面,该掺气坎要形成稳定空腔并控制水面线不超过洞身直墙,掺气坎上下游要调整隧洞纵坡并进行洞身扩挖,洞身断面太多变化,给洞身开挖即衬砌施工带来非常大的难度。

基于高速水流掺气减蚀、施工难度、工程进度及运行安全等多方面因素的考虑,提出对泄洪洞布置及相关的结构设计进行优化调整。

4 深孔明流泄洪洞设计

通过理论计算分析、工程类比及模型试验,结合泄洪洞出口挑流鼻坎布置,并考虑隧洞地质条件、掺气坎保护范围等因素,选定上平洞段3.5%纵坡和龙落尾段20%的布置方案,并根据掺气水深需要调整洞身高度,出口挑流鼻坎结构布置相应调整。

4.1 结构布置

4.1.1 洞轴线布置

1#洞布置在右岸山体内。进口地形坡度40°,岩性为石英砂岩与泥质粉砂岩互层,走向与洞轴线斜交;洞身从进口至出口依次穿过F88、F27、F1、F105等断层,断层走向与洞轴近于正交或大角度斜交,围岩大多呈微~新鲜状态,断层部位为Ⅴ类围岩,其余为Ⅲ~Ⅳ类围岩,稳定性较好;隧洞出口洞脸为顺向坡,再加上3组节理的切割组合,对边坡构成不稳定体,出口洞脸边坡稳定较差。

1#洞进水口为前段有压短管,弧形闸门后接明流洞洞身。进口距老坝右坝头近70 m,洞轴线采用直线布置,0+000.0~0+515.0 m纵坡3.5%,0+515.0 m至隧洞出口纵坡20%,后接反弧及挑坎,坎后设护坦。1#泄洪洞全长664.48 m。

4.1.2 进口段(0-043~0+000 m)

进水口采用有压短管进口形式,底板高程260.0 m,由进水喇叭口、闸槽段、压板段及弧门段组成,进口段全长43 m;进水塔顶部高程324 m,有交通桥连接坝区公路。进水口为整体式现浇混凝土结构,边墙4.5 m厚、底板4 m厚。

喇叭口段全长10.8 m,底板高程260 m,顶部高程273.2 m。平面尺寸由15.4 m渐变为10 m,立面尺寸由13.13 m渐变为10 m。喇叭进水口两侧、顶板皆为椭圆曲线,侧面曲线:X2/8.12+Y2/2.72=1,顶板曲线X2/82+Y2/2.672=1。

闸槽段长3.0 m,1孔10 m×10 m孔口,设平板检修门,固定卷扬机启闭。压板段长10 m,顶部压板斜率1∶5,出口为1孔10 m×8 m孔口。压板段与洞身段由弧门控制段连接,压板段长19.4 m,压板段出口处设1孔10 m×8 m弧形工作闸门,液压启闭机启闭,启闭台高程286.6 m,弧门启闭液压泵房布置于EL324.0 m以下两闸墩之间,该部位还布置有坝区配电间。工作弧门操作区与进水塔顶部设有混凝土楼梯连接。

0-035.0~0-008.5 m之间布置有检修门槽、工作弧门槽、短管压板段等,该范围闸室设置钢衬板,钢衬长度26.5 m,重点对检修门槽及户型工作门附近易于空蚀的区域进行保护。

4.1.3 洞身段(0+000~0+580 m)

1)洞身纵坡。通过长江水科院1#泄洪洞空化试验及掺气减蚀试验研究与优化,结合泄洪洞出口挑流鼻坎布置,并考虑隧洞地质条件、掺气坎保护范围等因素,选定上平洞段3.5%纵坡和龙落尾段20%的布置形式,陡坡段通过反弧曲线与挑流鼻坎相接。

2)洞断面尺寸。1#泄洪洞上平洞(起点至掺气坎之间)长515 m,断面尺寸为10 m×13.2 m(宽×高),直墙高度10.5 m,顶拱角度113.5°。龙落尾段水深受掺气坎影响,不能通过计算确定洞身高度,根据掺气坎单体模型试验确定洞身高度16.2 m,直墙高度13.5 m,顶拱角度113.5°,洞身宽度10 m不变。洞身混凝土衬砌每12 m分一伸缩缝,不留缝宽,缝间紫铜片止水。

3)洞身衬砌。泄洪洞内最大流速位于隧洞末端,接近32.0 m3/s,抗冲耐磨要求较高,参照国内外近年来已设计、施工及运行的同类工程所总结的经验,结合本工程特点,隧洞底板面层采用60 cm厚C40HF抗冲耐磨混凝土、下层为C25混凝土,侧墙采用C40混凝土衬砌,衬砌厚度根据围岩类型计算选定。Ⅲ类围岩衬砌底板厚度0.8 m、侧墙厚度0.6 m;IV、Ⅴ类围岩衬砌底板厚度1.5 m、侧墙及顶拱厚度1.2 m。

4)掺气坎布置及体型。经过长江水科院单体模型试验验证及优化,缓坡段末端0+518 m处设置一道掺气坎,坎底高程239.5 m,坎顶中心高程241.61 m,坎后接20%纵坡。为了进一步增加水舌挑距,掺气坎采用翼型挑坎形式,挑角10%,翼型坎可以增大两侧水舌的挑距,从而减少进入空腔内的回水,形成较稳定的空腔,通气孔尺寸2 m×1.6 m。

4.1.4 出口明渠段(0+580~0+634.5 m)

出口明渠段全长54.5 m,包括32.5 m明渠扩散段和22 m挑流鼻坎段。

1)明渠段。明渠段为矩形槽身结构,底宽由10 m渐变为12.06 m,底板高程228 m、侧墙顶部高程242.0 m,底板与侧墙为整体浇筑,侧墙顶宽2.5 m。底板面层为60 cm厚C40HF抗冲耐磨混凝土,底板下层及侧墙为C25现浇混凝土。

2)鼻坎段。试验模型先后进行了无坎方案、直斜坎方案、圆斜坎方案、圆正坎方案、圆弧化直斜坎等多个不同体型的挑坎试验,经过不断的试验摸索,选定圆弧化直斜坎作为推荐挑坎。鼻坎布置简述如下:鼻坎上游明渠底高程228.0 m,左导墙直线布置,墙顶高程242.0~243.5 m,左导墙末端桩号0+621.48 m;右导墙向右侧扩散9.5°,墙顶高程242.0~246.0 m,右导墙末端桩号0+634.50 m;鼻坎在平面上斜向布置,左低右高,明渠底板末端通过反弧与1∶1的斜坡形成鼻坎,鼻坎左侧设1∶0.5的贴块,贴块顶高程235.0 m,鼻坎右侧设1∶1.5的贴块,贴块顶高程235.5m。鼻坎顶高程230.66~231.69m。

3)出口护坦段(0+621.48~0+666.5 m)。经水工模型试验验证,1#泄洪洞在宣泄小流量时,出坎水流跌落在挑坎下游,对消能工基础形成淘刷,因此,在挑坎下游设置39 m长现浇混凝土护坦,混凝土护坦末端设置6 m长格宾垫保护,现浇混凝土护坦顶高程220.0 m,厚度1.15 m,格宾垫厚度1 m。

4)下游防护。由于1#泄洪洞采用“龙落尾”布置方案,主要能量集中到尾部;另一方面,出口挑流鼻坎位置及体型的改变,1#泄洪洞泄洪冲坑向右岸偏移,1#泄洪洞出口至2#泄洪洞鼻坎之间右岸岸坡冲刷加剧。补充整体模型试验结果表明,选定鼻坎方案下游河床右侧固体边界淘刷相对较严重,主流归槽情况好,冲坑上游坡比、左侧坡比各项指示满足冲坑稳定要求,2#滑坡体受水舌冲刷影响较小。根据模型试验冲坑发展范围,在放空洞出口至2#泄洪洞出口明渠左侧墙之间增设了一排钻孔灌注桩护壁,利用钢筋混凝土灌注桩稳定固体边界,抑制冲坑进一步向右岸发展。护壁桩直径1.2 m,中心间距1.5 m,桩长13~18 m,共计57根。护壁桩桩顶高程218.85 m,桩顶设置混凝土挡墙和雷诺护垫组成的护坡结构进行防冲保护。

4.2 基础处理

4.2.1 上平洞段

上平洞段Ⅳ、Ⅴ类围岩段顶拱固结灌浆,排距3 m,每排4孔或5孔,深入基岩6 m或3 m,呈梅花形布置,固结灌浆压力(0.3~0.5)MPa,灌浆压力最终应通过现场灌浆试验确定,灌浆材料采用纯水泥浆材灌注。

上平洞全线顶拱范围内进行回填灌浆,灌浆孔排距3 m,每排4孔和5孔相间布置,灌浆压力0.2 MPa,灌浆孔深入围岩0.1 m。

4.2.2 “龙落尾”洞段

为了增强1#泄洪洞“龙落尾”洞段围岩整体性,抑制硐室侧壁进一步变形,对“龙落尾”洞段侧壁围岩及底板进行固结灌浆,具体措施如下:

1)侧壁无盖重灌浆。0+522.5~0+570.5 m段已形成的左右侧壁设置3排固结灌浆孔,固灌孔间距3 m,孔深10~15 m,按水平布置,方位角与锚筋桩方位角相同;采用孔口封闭,孔内循环灌浆工艺,分两序施工;灌浆压力(0.1~0.3)MPa。

2)侧壁及底板超前灌浆。0+518.5~0+578.5 m段左右侧壁及底板各布置5排固结灌浆孔,共315孔,固灌孔间距3 m;侧壁固结灌浆范围为开挖面以外10 m,灌浆深度6.8~13 m;灌浆压力(0.5~1.5)MPa。

4.3 初期支护

1)洞内锚喷支护。据地质资料,1#泄洪洞、2#泄洪洞沿线为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类围岩,且断层、软弱夹层等结构发育。1#泄洪洞平洞段洞身净尺寸10 m×13.2 m,开挖洞径10m<D<15m,“龙落尾”段洞身净尺寸10m×16.2m,开挖洞径D>15m;2#泄洪洞“龙抬头”段洞身净尺寸从18 m×12.5 m渐变至12 m×12.5 m,根据《水工隧洞设计规范》(DL/T 5195-2004)有关规定,隧洞初期支护采用喷锚支护,支护参数按规范附录F选用。Ⅲ类围岩洞段顶拱结合永久支护挂Φ6.5@200钢筋网、喷10 cm厚C20混凝土,布置Φ25系统砂浆锚杆,锚杆长4.5 m、间距2 m、梅花形布置;Ⅳ、Ⅴ类围岩顶拱及边墙挂Φ6.5@200钢筋网、喷20 cm厚C20混凝土,布置Φ25系统砂浆锚杆,锚杆长4.5 m、间距1.5 m、梅花形布置。Ⅳ、Ⅴ类围岩根据地质情况,必要时设置钢拱架或格栅拱架。

2)泄洪洞出口强支护。出口地形较陡,洞轴线与地形斜交,岩层走向与洞线夹角42°。岩体呈强风化状,节理裂隙发育,岩体破碎,完整性差,通过坡面的断层主要有F106、F244、F6、F245、F243和F231等6条,且节理裂隙发育。根据主要结构面赤平投影分析,洞脸边坡存在受层面控制的不稳定组合体;右侧边坡为顺向坡,风化较深,受节理裂隙、断层切割后,存在较为突出顺层滑动问题,因此隧洞出口应尽量避免大开挖,进洞前采用长管棚强支护进洞方案,管棚长度70 m,分两个循环实施,顶拱120°范围内设39根直径108 mm、间距40 cm的大管棚。

4.4 水力设计

4.4.1 泄流能力

式中 Q——下泄流量(m3/s);

μ——短管有压段的流量系数;

e、B——分别为闸孔开启高度和水流收缩断面的底宽(m);

ε——收缩系数;

H——由有压短管出口的闸孔底板高程算起的上游库水深(m)。

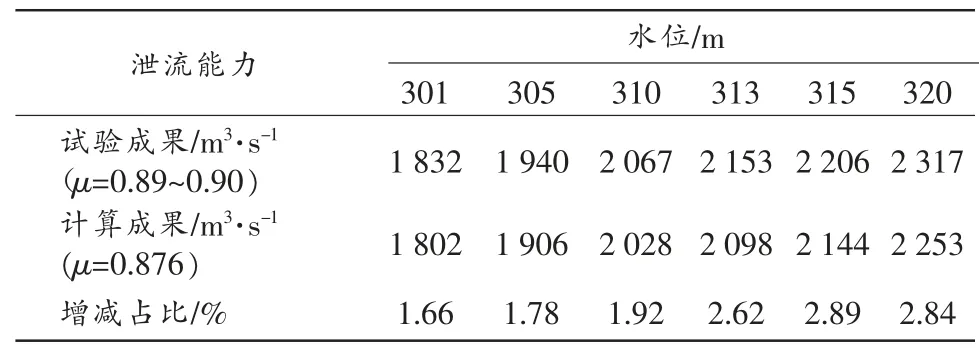

2)试验泄流能力与计算泄流能力比较。试验泄流能力和计算泄流能力对比分析发现,库水位301 m以上时,1#泄洪洞试验泄流能力较计算泄流能力普遍增大,增大幅度1.66%~2.71%,计算流量系数0.876,试验流量系数0.89~0.9,对比情况见表1。鉴于此,将1#泄洪洞计算泄流能力进行适当修正加大利用修正后的泄流曲线进行调洪演算确定水库特征水位。

表1 试验泄流能力与计算泄流能力比较表(1#泄洪洞)

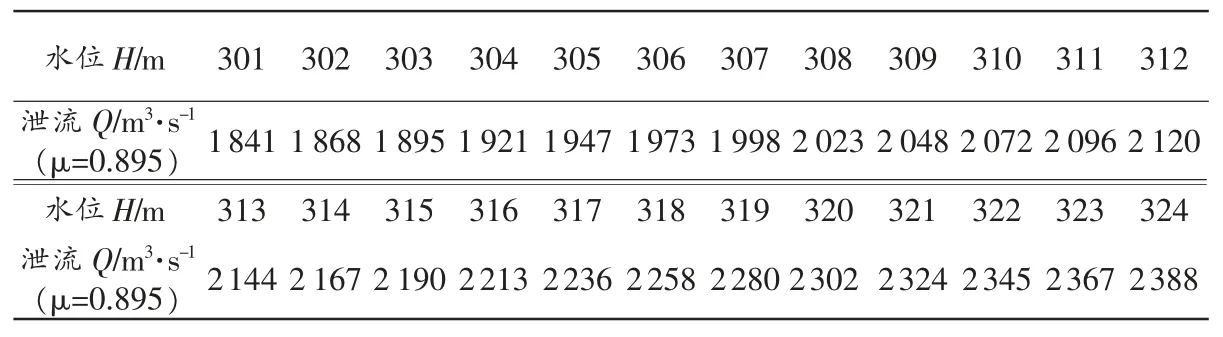

3)设计采用泄流能力。根据对比分析,1#泄洪洞泄流能力计算流量系数采用μ=0.895,后续设计采用修正后的泄流曲线。推荐泄流能力计算成果见表2。

表2 推荐泄流能力计算成果表(1#泄洪洞)

4.4.2 水面线计算

1)计算公式

①计算清水深h

②计算掺气水深h a(霍尔经验公式)

其中K是与掺气量有关的常数——槽壁材料系数,K=0.006;

2)计算成果。计算成果见表3。

由表3可知,1#泄洪洞在宣泄校核流量,由“理论计算清水深”推求的掺气水面线以上空间占断面总面积的24%~43%,由理论计算清水深计算的掺气水面线以上空间占断面总面积的28%~51%,净空面积均超过断面面积的20%,且水面没有超过直墙,满足规范要求;计算成果表明,模型试验实测水面线与理论计算水面线在大部分洞段比较接近,局部洞段略有差异,设计泄洪洞断面尺寸可以同时满足理论计算和模型试验的要求,设计断面尺寸经济合理。

表3 泄洪洞水面线计算成果表

4.4.3 流速分布及防空蚀措施

1)流速分布。校核水位320.27 m时,1#泄洪洞宣泄最大下泄量为Q=2308 m3/s,其流速分布见表4。

表4 下泄最大流量时流速分布表(Q=2 308 m3/s)

2)防空蚀措施。计算结果表明,泄洪洞在宣泄校核洪量时,洞身沿线流速较大,1#泄洪洞全线流速在28 m/s以上,最大流速出现在隧洞末端,达31.88 m/s。根据《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T 5207-2005)有关要求,本工程泄洪洞应有必要的防空蚀措施:

①选取合理的泄水建筑物体型以提高水流空化数,通过水工模型试验和减压模型试验,选定合适本工程的掺气体型及布置位置。1#洞掺气坎布置在“龙落尾”洞段起始部位(桩号0+518 m)。

②采用合适的抗冲磨护面材料或高性能混凝土衬砌,根据相关工程经验,结合本工程特点,泄洪洞衬砌采用高性能混凝土,底板C40HF混凝土,侧墙C40混凝土。

③严格控制衬砌表面不平整度,不平整部位高差控制在3 mm以内,凸起进行打磨,纵向坡度控制在1∶40,横向坡度控制在1∶30。抗冲磨混凝土浇筑后,应及时保温保湿,防止开裂。