昭陵碑志纹饰艺术之美卮谈

2022-07-14范功

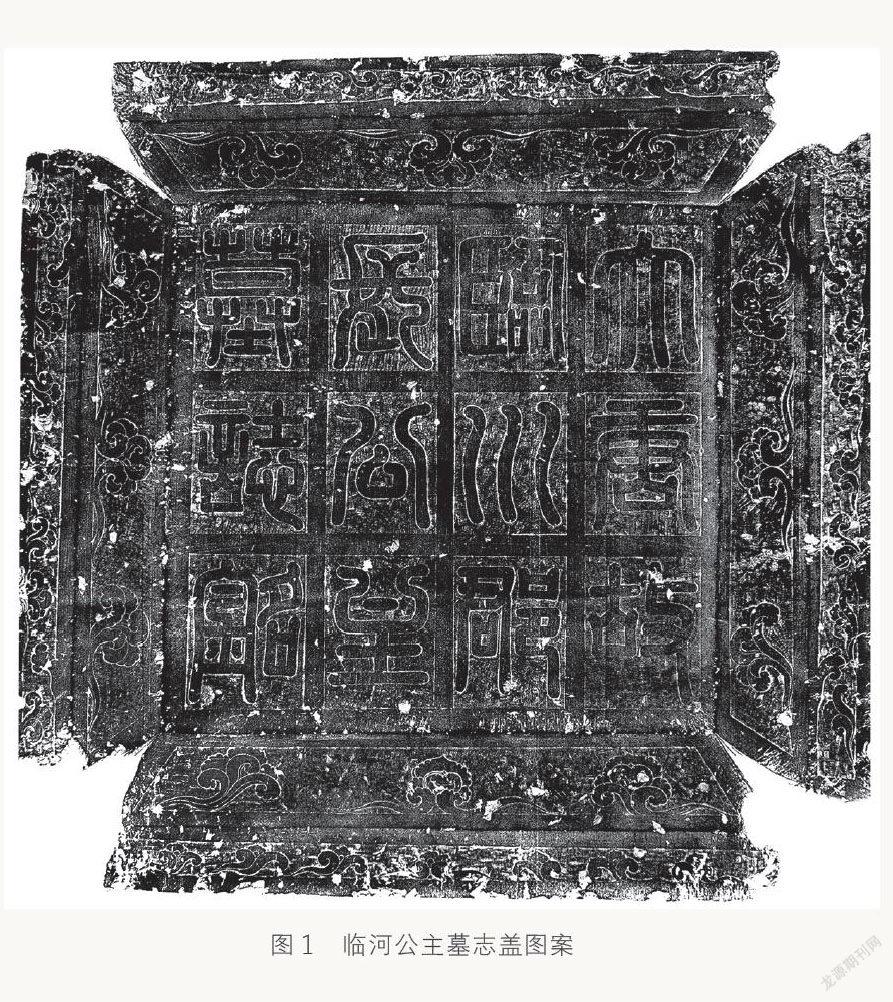

昭陵碑志的艺术价值不唯书写在碑志上的书法价值,其文学价值和雕刻技艺之装饰美也是其艺术价值的重要组成部分,并成为书法艺术价值的重要烘托。可以说,没有精湛的雕刻技艺,没有刻工对书家书写风格的准确传达,就会使碑志书法失去本来的面目。精美的碑志纹饰呈现则是锦上添花,让整个碑石更具有宗教的神秘氛围和视觉的感染力量。雕刻和纹饰图案中所反映出的唐代历史、社会氛围、文化意境、审美趣味及其演变轨迹引导着我们一遍遍审视碑志,联想这碑志上每一条纹路后面镌刻者的悲悯与欢欣,崇敬与缅怀。而多样性、丰富性以及反映生活的深刻性是昭陵碑志纹饰图案的突出特征。在这一特征里,寄寓着一个民族的精神气质—豪迈、自信、尊严,展示着一个民族的伟岸风范—威而不猛、泰而不骄、周而不比、和而不同(图1〜图4)。

作为视觉审美关注的客体,昭陵石刻与铭文经过了岁月的洗礼,留下了太多沧桑和荣光。现存的昭陵碑石残泐严重,有些作品甚至了无只字。出现这样的情况,一方面是多数先前曝露在田野中的碑石久经风剥雨蚀;另一方面,也是最令人痛心的原因是人为的破坏。清代罗振玉《昭陵碑录·校录札记》曾记载:

予校录昭陵诸碑,见碑中凡遇“王”字皆被凿损,初不能知其故。嗣见宋杨文公《谈苑》载,王溥荐何拱为凤翔师……凡得石本三千以献,溥命善书者分录为《琬琰集》凡百卷。当拱访求古碑,成蹊害稼,村民深以为害,多钎凿其文字,或斫击折为柱础、帛碪云。始知昭陵诸碑乃钎凿于是时,且知诸碑多凿损“王”字者,因恨溥故也。

孙三锡《昭陵碑考·自序》中也有类似的记载:

《集古录》载,宋时士人患官长诛求,斧椎频加,则昭陵诸碑始遭大厄。咸丰乙卯秋……道州何子贞太史自蜀入秦,遍访古迹。尝偕沈仲复太史冒雪蹇驴谒昭陵于九嵕山。每摩挲于孔祭酒、虞恭公诸碑之下,流连竟日。土人疑有清地之令,辄将虞、薛诸碑椎毁数十百字。亟出晓谕止之,已不及矣。此昭陵碑二次之遭厄也。林侗在《唐昭陵石迹考略》卷三中述及《李碑》时也说:“其下半尽磨灭,则亦以摹拓架木盖篷,为乡人苦,故多毁之。”

从上可知,昭陵诸碑居然被当地一些乡人视作为累害百姓的罪魁祸首,其钎凿损毁、厄运难逃的结局就不难理解。民国时期,甚至有村民刘某苦于碑石毁害庄稼,欲将其田地内已经仆倒的《崔敦礼碑》深埋时,而意外被碑压死。可见,当地村民亦多以碑刻为破坏农田、毁损庄稼的元凶,其不平愤恨积郁在心,遂对碑刻必报复以锤击斧凿,故而碑石损毁者难以记数。从视觉图像的角度看,昭陵碑刻墓志因遭到自然和人为等多种原因的损蚀,会由原来的平滑、整洁、字口清晰逐渐变得变得粗糙、模糊、残泐、缺损。正是诸多原因,逐渐导致昭陵碑志的图像资料质量下降,而对碑志铭文的一个重要影响则是边缘特征和书丹者风格的日益衰减和渐趋湮没。今天,我们走进昭陵碑林,面对那些伤痕累累的碑刻,不免心生叹惋。

昭陵石刻书法,其主体是碑石或墓志的铭文书法,或曰碑志文字錾刻。这些书法所处的生存环境,伴生在书法主体以外的相关美术元素,作为石刻艺术的一部分吸引着我们的注意。这个美术元素即是碑志上的雕刻和纹饰艺术。没有初唐雕刻艺术的发展,也就没有昭陵的石刻书法艺术。唐代碑刻在雕刻的工艺上,常用平雕、浅浮雕、高浮雕的手法,这在当时已属十分先进的技法。当今以艺术学和美学的视角考察、审视和阐释他们,也是碑刻书法研究所不容忽视的,而工艺水平是考察一个时代碑刻艺术水平的一个重要方面。作为唐人审美意识之生动反映,唐代雕刻工艺复杂、先进,塑造了丰富、传神的书法形象和物象图案,展示了唐代雕刻工匠的非凡造诣。同时,作为考察我国古代雕刻工艺的重要资料,唐代的雕刻作品一直备受后人珍视。

叶昌炽认为述德崇圣、铭功、纪事、纂言是四种碑石的类型。巫鸿关于这四种碑刻的图像重构问题有以下的观点:

美术史的研究离不开实际的东西,因此还是得从具体的图像、建筑、器物入手。然而,我们继承下来的往往是一些离开了原境的历史碎片。因此,我们需要从这些很具体的碎片出发来重构原来的实体。特别是我称为“礼仪艺术”的碎片,它们原来都是为了某种宗教、政治目的服务的,背后往往都有一个建筑体。因此,我们需要探讨的是:这些碎片能不能重新拼起来?它们背后的建筑是怎样的?如果这种重构能够做成,就可以接着去想,接着去重构更高层次上的东西……很多领域,像物质、社会、政治和宗教的原境—实际上都需要重构。首先重构一个基本的建筑体,然后通过这个建筑内的整体图像程序重构当时的审美和思想,其中包括家庭关系、君臣关系、政治观念。

这里谈到了碑刻作品在内的美术史研究所观照之对象,其组成的各个部件的意义,以及图像背后深层意蕴寻求的必要性。基于这样的学术理念,让我们再次将视线集中在昭陵石刻的雕刻技艺上,将文字形体和纹饰图案的雕刻技艺作为我们瞩目的焦点。碑文和墓志铭文是石刻书法审美的核心,确保文字信息的畅通传达是碑志刻制的目的。借助图案的烘托和陪衬,以及文字和装饰的恰当比例,有助于提升碑刻的艺术美感。作为唐代装饰艺术的一个重要组成部分,昭陵石刻的纹饰艺术也是碑志艺术的一个组成部分,并且成为碑志书法的重要氛围营造手段,故值得我们驻足留神去发现他们的审美特征。

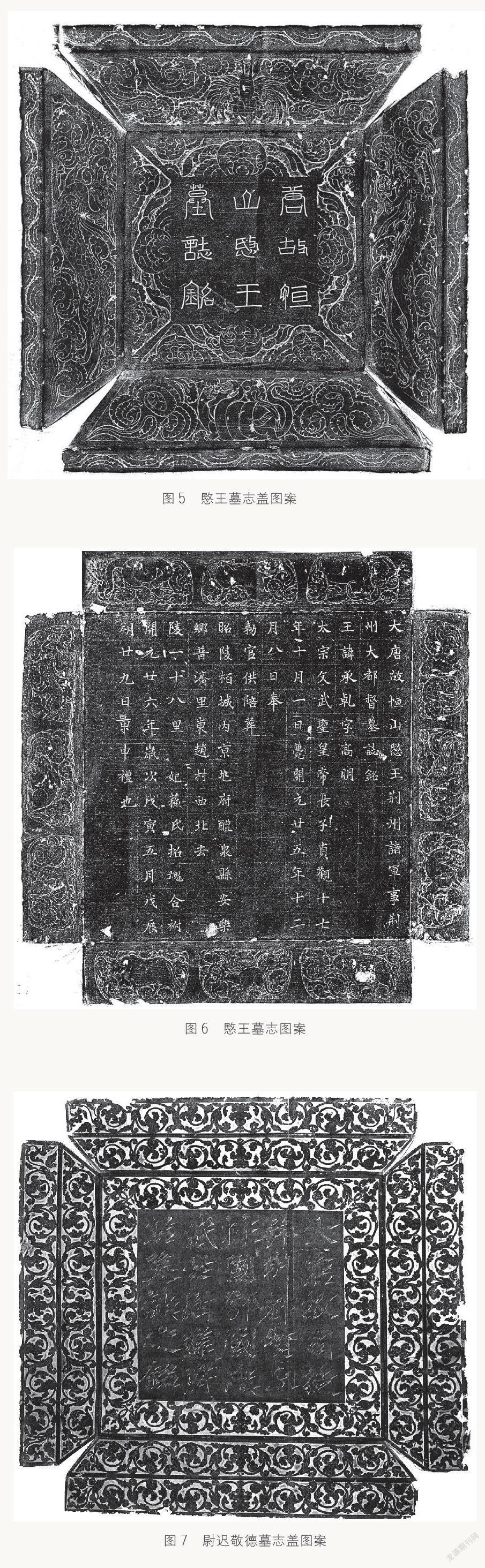

据《昭陵墓志纹饰图案》的划分,昭陵墓志纹饰图案可分四个阶段。第一个时段是贞观十四年(640)至永徽六年(655)间,流行四神与瑞兽、瑞禽、畏兽,四神与生肖组合交替出现。第二个时段是显庆元年(656)至乾封元年(666)间,蔓草与蔓草、四神与生肖、蔓草与生肖、蔓草与瑞兽组合十分流行和交替出现,另外有兽面衔忍冬与忍冬蔓草组合。此阶段纹饰内容向丰富多彩发展,蔓草、忍冬纹饰替代了四神与瑞兽组合,四神与生肖组合中四神纹饰的位置变化,说明蔓草、忍冬纹饰已走向显著位置。第三个阶段是乾封二年(667)至垂拱三年(687)间,以花卉与花卉、花叶简约或繁复的缠枝花卉、卷枝并蒂花与生肖衬以卷枝并蒂花、卷草纹、卷叶纹、云纹等组合为主。花卉、蔓草、卷叶、简约花叶处于主导地位,而瑞兽、生肖几乎被花卉、花叶、蔓草所取代。而且,此阶段未见四神图案,仅有一例生肖图案,即咸亨二年(671)下葬的李福墓志。该墓志十二生肖衬以卷枝并蒂花,志盖饰卷枝并蒂花,生肖中的虎面相稚气,嘴微闭,四爪未刻爪甲,即失去了猛兽的威慑力。而与李福同日埋葬的燕妃墓志纹饰,则是真正意义上的缠枝花卉成就最高者。其墓志盖、底共刻了220余朵花卉(墓志盖上平面4朵、斜杀98朵、侧立面44朵,墓志底81朵),极为罕见。他可谓登峰造极之作,也是百花纹饰的鼻祖。第四个时段是开元六年(718)前开始至开元二十六年(738)间,异域风情开始出现流行趋势,花卉朝简约化方向发展,缠枝牡丹、花卉趋于简化,但仍处于显著位置。如开元九年(721)契苾夫人墓志,墓志蓋、底四侧立面均为卷枝牡丹,但墓志文字周边还刻有由四个梯形围成的“回”字形边饰。每个梯形内为三只生肖与花头状云纹相近的纹饰,生肖虽然不够精致但已有回归墓志边饰的迹象。在开元年间中后期,四神与生肖组合开始重新复归,依然为动物原形。如开元十五年(727)下葬的翟六娘墓志与开元二十六年(738)迁葬的李承乾墓志纹饰(图5、图6),皆为四神与生肖组合。

而昭陵碑石与墓志所具有的纹饰艺术之美,其主要表现在他的装饰纹样题材多样、简洁明快、精严华美以及鲜明的时代特色。纹饰的锦上添花,让整个碑石更具有宗教的神秘氛围和视觉的感染力量。首先,在题材上,昭陵石刻的纹饰可以分为人物故事、仙人鸾兽、缠枝纹饰、花卉、云气、几何纹案等六类。唐时的人物故事纹饰多是精美之作,但数量较少。仙人鸾兽题材包括仙人、瑞兽、四神、十二生肖等。缠枝纹饰可以分出缠枝忍冬纹、缠枝蔓草纹、缠枝宝相花等多种形式。而作为古代装饰图案中极为常见的一种传统纹饰,在战国漆器、汉墓壁画、古代石刻艺术中也经常使用,这在唐碑的石刻纹饰中是普遍采用的一种纹饰。以昭陵碑石为代表的初唐墓志,其纹饰的特点是以简洁明快的缠枝忍冬纹、卷云纹为主,而墓志装饰主要的图案有联珠纹、宝相花、卷草纹、朵云纹、十二生肖、牡丹纹、几何纹、四神纹。忍冬纹枝蔓肥大,花叶多为单层三瓣形状,其中以《尉迟敬德墓志》(图7、图8)为代表。总的来说,初唐时期墓志纹饰的特点在昭陵石刻中得以集中表现,其墓志纹饰的内容由于墓主地位的不同也存在差异。明显的等级差别主要体现在花纹上,但整体来说,纹饰图案比前朝更加丰富多变,画面多是满密的构图,并将唐人追求丰满富丽的审美观念表露无遗。

其次,唐代碑刻纹饰具有鲜明的时代特色。碑刻纹饰图案蕴含着大量的历史信息,折射着社会历史背景与历史文化积淀,因此某一主题和样式的出现绝非偶然。如初唐时期墓志上流行的瑞兽云气纹和龙凤龟蛇四灵纹样,这是承袭汉代云龙角虚纹的传统纹饰,这也可作为唐王朝承继汉代礼仪制度的佐证。昭陵石刻的纹饰不是孤立地存在于各种载体之外,而是与其他各种装饰载体之间保持着一种横向的联系。诸如,初唐时期在墓志上流行的缠枝忍冬纹,与当时金银器上流行的缠枝忍冬纹相类似。还有,唐代碑刻中的海石榴花纹的几种形态,他的演化脉络与石窟寺艺术中的海石榴纹样几乎全同。

再者,精严华美的风格也是昭陵石刻纹饰带给人的深刻印象。许多图案错落参差,灵动奇巧,疏密匀称,毫无填塞之感,如昭陵石刻中的李寿墓、李墓(图9)、尉迟恭墓、李凤墓。从一品的阿史那忠墓,正二品的张士贵墓,正三品的郑仁泰墓以及从三品的独孤开远墓和李爽墓等,这批墓葬碑志的纹饰较其他地区更显精美,也更加宽大。在纹饰的雕刻上,《张士贵墓志》《司徒公尉迟恭墓志》等石刻最能体现娴熟华美的特色,其缠枝忍冬纹繁缛密集地布满了盖顶的四角、四刹,剔地阳刻主纹、阴线细刻花枝的技法在细腻平画的志石上,与那娴熟的刻制工艺和端庄富丽的物象相得益彰。所以,碑石成了石质的宣纸,刻刀犹如毛笔,笔走龙蛇、入木三分,烘托得石刻书法神彩奕奕。

最后,从整体上来看,昭陵墓志纹饰图案的变化呈现出传统与时尚相交替出现的特征。初唐时期,墓志盖的侧立面、斜立面与斜杀直高比较接近,这是墓志盖形制变化的趋势,并且流行于贞观年间的是阳刻篆书。昭陵石刻中这样的墓志共7件,其中6件为阳刻,占86%;1件为阴刻,占14%。《长乐公主李丽质墓志》盖却采用阴刻,而在高宗李治执政后期普遍流行阴刻篆书时,韦贵妃及女儿临川公主李孟姜、唐太宗第二十一女新城公主却又采用传统的阳刻篆书工艺。《杨温墓志》于贞观十四年(640)刻石,陪衬纹饰为多层的减地阳刻云纹,山岳小如犬齿状。于贞观十七年(643年)刻石的《长乐公主李丽质墓志》是以阴刻的陪衬纹饰为主,其图案是尖立而高耸的山岳和触及上边缘框的树冠。并且,该志盖的文字是独特的“回”字形纹饰,其构成是由四组三开三合的两根蔓草组成,其四角又为对角对称的莲瓣纹,且莲瓣托火焰宝珠纹。

同时,昭陵墓志图案的继承性与创造性特征表现在兽面衔忍冬纹饰和徽章式图案,以及独角翼马、双角狮形兽。多变的形象和多样的组合形式展示着昭陵墓志纹饰的风采,这其中诸如兽面衔忍冬纹饰的使用、徽章式图案的使用,和四神、瑞兽、瑞禽、畏兽组合等,而纯云纹组合等图案或者组合纹饰则仅仅出现过一次。还有一些装饰手法仅出现2~3次,如朱雀成对出现或以纯阴线刻手法进行装饰。另有1例墓志底文字周围饰生肖者、1例墓志盖无文字者、1例墓志盖无文字者、1例墓志底四侧无纹饰者。作为昭陵的特例,《长乐公主李丽质墓志》与《王君愕墓志》四神形象比较接近,志底前为瑞兽、后者为十二生肖图。之后的《薛赜墓志》不仅四神形象变化较大,而且位置上下、左右均颠倒,行走顺序亦有别,即青龙、白虎虽均朝向朱雀,而玄武、朱雀均作逆时针行走。而且,陪衬图案又为馒头状的山包,盖侧立面是唯一采用两层图案上下组合的。结合其他石刻纹饰演变情况,可以感受到工匠们审美意识的不断追求(图10)。

总之,昭陵碑志的雕刻、装饰艺术与铭文艺术皆彰显了墓葬碑志的艺术价值。从碑志的文化形态看,他们作为丧葬文化的有机组成部分,具有浓厚的伦理道德色彩和深刻的封建等级制度的烙印。正是因为礼制文化对墓碑形制、大小以及镌刻字体、装饰图案等方面的规约和统治者的干预与倡导,使得墓葬石刻艺术不断地获得发展。同时,作为中国唐代时期的生命记忆和历史印迹,昭陵石刻紋饰图案表达了人类对生命的礼赞与颂歌以及对于生命的理解与表白。这种以极大地专注和热情完成的如此精致的逝者妆容,既是为别人,也是为雕刻者自己,是在为别人所做的奠礼中投射着自己的人生。

范功 四川美术学院

(责任编辑:秦佳)