小说影视化的受困与突围

2022-07-14刘碧如

摘 要:“影视化改编总归不如文学”的固定成见,多是源于影像化作品与原著在旨意及表现方式上的分歧。以许鞍华改编的张爱玲的《半生缘》为例,电影在次要人物的形象塑造、主人公行为背后的复杂动机展示以及情景内容的非巧合性处理等方面的确不及原著丰满,但是也借助光影、声音、运镜、剪辑等影像所特有的魅力为观众带来视觉与听觉的双重感动。因此,不是影视作品注定不如文学,关键在于选材与改编方式;小说与影视作品的关系也并非简单的竞争排斥,而是血肉相连、互相成就。

关键词:半生缘;张爱玲;许鞍华;电影改编

一

长久以来,文学界似有一种心照不宣的看法:影视化改编总归不如文学。原因无外乎以下几点:第一,影像基于自身视听语言限制,难以还原寄予了复杂寓意的环境及人物心理描寫;第二,大部分影像作品本质上是商品,它的诞生受市场、投资方、制作团队等多重影响,其成品不一定符合原著本意;第三,相比于观众阅读一部文学作品所需要的时间及次数,影视作品的时长限制一定程度上束缚了故事中丰富世态及曲折内容的展开。然而公众与市场对于影视化作品的接受度却显现出了不同态度。近年来,影像视听时代的发展已呈燎原之势,越来越多的文学作品被改编成影视作品,甚至因影视作品的翻红而再度引发阅读热潮。

问题在于,当公众对于影视化作品的接受度与文学领域之间出现了一定分歧时,引起这部分分歧的原因具体何在?影视改编作品是否果真因艺术形式的不同而注定落后于原著小说?

对于第一个问题,从表面看,这种分歧与某种“先入为主的作品期待”有关。文学评论家或学者在批评一部影视改编作品时,无可避免地会将个人对原著小说的既定认知带入评价标准。诚然,他们可以比没读过小说、或读过小说但未经过专业分析训练的观众能够更快地把握人物关系和剧情内涵,但原认知基础也在一定程度上促成了研究者对影视化作品作为一个独立叙述个体的敏感及抵制。对于贴合原著主旨的影视作品,文学研究者可能会不满于它在细节层面的删减或缩略,认为其呈现内容是“只见出其形未见其魂”;而对于有悖于原著主旨的作品,由此造成的激愤和指责更是不计其数。怀揣着对原著的高度认可和喜爱,人们甚至会怀疑一部打着“知名作家作品”旗号的影视作品是否具有表达独立意志的权利。通过对上述两种情形的整理,我们至少可得到两个引发公众与文学界认可度分歧的深层原因:一是对表现方式的质疑;二是源自不同接受主体对作品内涵的理解及偏好差异。

从小说到图像,既然同源作品因其艺术形式的转变而必然存在表现方式的差异及思想内涵的裁剪变异,那么文学研究者的质疑就不会消失,以他们为代表的原著读者将作为改编作品无可逃避的监督者,以异常敏感、挑剔的眼光审视影视作品还原演绎的成果。

迎面而来的第二个问题是:“影视改编作品是否果真因艺术形式的不同而注定落后于原著小说”,或者说“故事表现形式的转变是导致作品艺术价值下降的原罪吗?”接下来,本文将以具体的小说影视化改编案例,即张爱玲的长篇小说《半生缘》与许鞍华版同名电影作品为对照,进一步探讨具体的电影主创团队在影视化原著小说的改编过程中,有哪些客观存在的劣势;他们又是如何通过内容改编与发挥影像独特性以突破这种劣势,实现自身审美困境上的突围。

二

《半生缘》的最初版本《十八春》,是张爱玲以梁京为笔名,于1950年3月至1951年2月连载在《亦报》上的第一部长篇小说。1967年前后,身居美国的张爱玲在孤独荒凉中改写《十八春》为《半生缘》,新作删去了原作后半卷在紧张政治局势时期应时而作的社会述评及众主人公一起去东北建设国家等情节,取而代之以世钧和曼桢、叔惠和翠芝两对主人公的重聚长谈为结尾,将自己一以贯之的“描摹世态人心,感谓人生无奈”态度完整贯彻在作品中。

而电影版《半生缘》(1997)则是许鞍华导演从构想到落实等待了近20年的成果。在该影片的创作中,许鞍华导演吸取了自己执导的上一部张爱玲小说改编的电影《倾城之恋》(1984)因情节、对话和细节处理方面过于忠实原著从而导致人物形象僵硬、小说中大量想象空间难以呈现的教训,采用陈建忠执笔的在基本贴合原著内容前提下进行过大幅删减的剧本。该片不仅在票房上取得不俗成绩,还拿下同年中国电影金鸡奖最佳合拍故事片、香港电影金像奖最佳女配角、香港电影评论学会奖最佳女演员等多项电影界奖项。

如果将小说《半生缘》的情节布局比作一棵纵横交错的大树,那么许鞍华团队在改编时只集中保留了三对年轻人的爱恨情仇,尤其是世钧和曼桢从相识、相爱到相离的主干部分,而将其它分支做了大刀阔斧的剔除。许鞍华导演在访谈录中说道:“我真的想拍张爱玲的《半生缘》,而不是借助张爱玲的名气去拍另一个故事。”[1]事实也是如此,就成片内容而言,其主线故事走向与原著基本相符。然而张爱玲作为一流作家,在主线以外所构建的副线也支撑起了更为丰富与可信的生活化故事背景,将其删去的同时也就意味着影片已经背负起故事深度与可信度下降的风险。因此,被削减最为严重的几大部分变成了影视化原著小说过程中所存在的天然劣势。

(一)对次要人物背景的缩略

张爱玲在人物塑造上的表现力并不是一蹴而就的。傅雷就曾以《倾城之恋》《连环套》为例批评张爱玲在人物塑造上存在 “勾勒得不够深刻”“思索得不够深刻”等问题。陈晖则认为得益于以往的写作经验与批评,《十八春》(也包括《半生缘》)区别于张爱玲以往中短篇小说的一个重要突破,就是人物塑造的丰富性,每个角色都有其思想与行动的合理基础[2]。但是,这一点在一部只有两个小时的电影中确实难以两全,甚至可能因为要素过多而破坏了影片的叙事结构。于是电影中,世钧家里的紧张人际关系,如世钧父母之间生分的夫妻关系、世钧母亲与姨太太两房的家产之争、世钧母亲与大儿媳基于家庭琐事的争吵、世钧母亲和作为二儿媳的翠芝的不和等,通通不见踪影。观众所看见的,只有生活在旁白里的姨太太、贤淑的大儿媳以及“改邪归正”的世钧父亲。小说里的叔惠父亲裕舫是个有点儿名士派脾气的银行文书,因为不善于逢迎,所以工作到老都未曾受到公司提携。他不肯做新衣服,倒是对吃很感兴趣;不在乎过节的形式感,而注重根据当下的心情吃好东西;把过节用的薪水都借给了同事,还热心下厨给人家做黄鱼羹面吃。张爱玲在着笔不多的篇幅里把这个次要形象写得趣味丛生,不仅塑造出一个知足常乐的中年父亲形象,还侧面支撑住了叔惠家境不够优渥但为人开朗积极的内在缘由。遗憾的是,这些充满日常烟火气息的情节没能展现在大屏幕上,叔惠的父母变成了“工具人”式的存在。

(二)削减张爱玲独具韵味的心理独白

如果说次要人物的缩略只是在影片丰富性上产生了一定影响,那么心理独白则非常关键地影响到观众是否能理解主角们行为背后的深层原因,而这些要素将直接关系到人们能够与主人公产生情感上的共鸣。小说在阐述世钧决定辞职以继承家业的理由时,铺陈了大量心理独白,所以我们知道致使世钧向家庭妥协的原因有二:其一,显性原因——家业无人打理、不愿让父母伤心;其二,隐性原因——自己在掌权初期的体验中获得了满足感、与曼桢结合需要殷实的物质条件支持。可电影只采用了世钧与曼桢的对话道出其中的第一层原因,却忽略了后一层更关键甚至致命的原因。再比如,小说在曼桢去祝家公馆照看“诈病设局”的曼璐一节中有一段非常隐秘而准确的关于曼桢心理斗争的描写。

曼桢想道:这次和世钧冲突起来,起因虽为姐姐,其实还是因为他的态度不好,近来总觉得两个人思想上有些距离,所以姐姐就是死了,问题也还是不能解决的。她反复地告诉自己,姐姐死了也没用,自己就又对自己有一点疑惑,是不是还是有一点盼望她死呢?曼桢立刻觉得她这种意念是犯罪的,她惭愧极了[3]194。

此处至少存在两个重要信息点:其一,世钧和曼桢虽两情相悦、用情至深,但还存在某些思想隔阂与争执隐患,这完全符合现实中的爱情模样以及张爱玲本人的经历与态度;其二,诚实地还原了人性中的利己本能,哪怕善良坚强如曼桢,也是在克服自私的过程中彰显宝贵品质的。这种复杂的心理状态自然也没能在影片中得以展现。整体来看,许鞍华导演并未在影片中删去全部内心独白,她采用了一种常见的小说影视化方式——通过旁白来向观众解释人物的所思所感。可是电影作为一种区别于小说的视听艺术,毕竟不能过度依赖于大段文字旁白,因此,如何将小说中的心理独白影视化依然是一道难题。

(三)减省与重排繁杂的情节逻辑与副线内容

影片中一些情节的合并,如改“世钧重返电影院看电影从而给叔惠和翠芝带来独处机会”为“划船前回去帮翠芝换鞋”、改“沈父疑心曼桢的身份但未明说”为“直接当面坦言顾小姐像自己认识的舞女”等,表面看来简洁利落,实际却不及小说过渡自然、贴合生活的复杂性。在一些重要但不直接影响世、曼两人感情走向的内容上,影片也受限于篇幅等因素进行了简省,而这将必然导致影像落后于小说的谋篇布局。例如原著中“曼桢在金芳帮助下逃出医院”一节可谓曲折刺激、大快人心,但电影却做了“轻描淡写”的旁白处理。又如张爱玲在改写《十八春》为《半生缘》时,补充了世钧和翠芝婚后生活的各种不如意:经济条件大不如前、两人在信任危机前呈现出截然相反的态度以及世钧在是否与曼桢取得联系的问题上犹豫不决等。《十八春》中存在的男女主人公后续出场分量失衡的问题,通过《半生缘》新添加的几章得以纠正,读者在陪同曼桢经历所有磨难苦楚的同时,也看到与曼桢分手后的世钧所拥有的不幸人生。张爱玲用世钧在“是否与曼桢重新取得联系”一事上的犹豫展示出世钧性格上某种“趋于逃避和沉默”的弱点,相较于曼璐、鸿才的阴谋诡计,或许这才是造成两人缘分只够半生的根源。而影版的观众只知世钧儿女成群,家庭条件近于中产水平,与曼桢的重逢也实属巧合。这样的简化着实不及原著层次丰富。

三

经过对原著内容的删减,电影《半生缘》能实现艺术和口碑上突围的途径只剩下一条,那就是把世钧和曼桢二人之间提纯后的爱情故事说好,就像许鞍华导演所说:“拍出故事中那种不计后果的感觉。”接下来,本文将从三个方面论述电影团队是如何发挥影像的独特魅力以突破上节所提及的潜在劣势,最终实现影片自身的审美价值。

(一)双重旁白的叙述视角

影片最先给观众留下印象的,是以旁白形式展开的男女主人公双重叙述视角。先以曼桢的画外音开头:“他来厂里已经好几个月了,我一共见过他四次,每次他都好像看不见我。可能是他太专心吧,根本没留意旁边的事情。”紧接着给出四个曼桢与世钧相遇的场景,每次都是曼桢发现了他,而他却未曾留意身边经过的人。这个设定是小说中没有的。等到字幕褪去画面重新淡入,14年后世钧坐车出去接叔惠吃饭,这时已到中年的世钧的旁白,才像回应年轻时期的曼桢一般的缓缓响起:“在我年轻的时候,我做过很多没有原因的事,也见过许多过目就忘记的面孔。直到有一天,她突然在我的面前出现。”至此,我们才大致了解影片设置这两段话的用意,即通过丰富的信息量率先定下两人的性格基调:曼桢相对而言更热情,她会细心地留意身边的人和事,但同时与外界保持着一定距离;世钧则是为人老实、内向,做事认真固执但又有些木讷。

不过这段设定里最独具匠心的地方并不在旁白本身,而在于双重视角的时间差。正是这段相隔14年、世钧还未与曼桢重逢、经过往昔路线时感怀爱情已逝的时间差,才真正确立了影片的整体叙述框架。原著中张爱玲也是以追溯过去为起点的,从中年世钧的感悟开始写三人组曾经的相处时光,事情亲历者的回忆式口吻使文本自然沉浸在一片悲凄苍凉的氛围里。影版希望沿用这个叙事方式及氛围,却又不能不考虑到小说全知视角所耗费的篇幅与自身时长限制之间的矛盾,因此,如何编排14年前的爱情往事和14年后世钧坐车去叔惠家一节之间的先后顺序,成为化解矛盾的关键。片中一共出现了3次世钧在电车上的场景闪回,分别对应:开头——回忆与曼桢的相识;中间——路过曼桢家巷口时想到第一次送曼桢去教书的幸福;结尾——还原之所以坐电车与为何在电车上回忆曼桢的始末。这三部分恰如其分地圈出了一个合理的圆形架构,把两人爱情线以外的分支末节排除在外。其次,世钧所处的视角是从14年后去叔惠家找人的时间点上退回到过去;而曼桢视角则遵守正常的时间发展规律,以诉说当下发生的事件和感受为主,带领观众亲身经历一遍主人公的磨难与成长。如此一来,世钧视角可为全片定下忧伤的基调,而曼桢视角则带给观众故事正在发生的真实感。但出于单人视角的局限性,两人的误会仍未消除,直至曼桢视角的旁白来到14年后与世钧所处的时空匯合,两人才终于有机会重逢并将萦绕在心头14年的心结解开。从这个层面上说,影版《半生缘》把小说本身的氛围、观众的共情、故事完整性、高潮前的蓄力铺陈都考虑了进来,并创造了自己的解决办法。

(二)细节的反复渲染

得益于许鞍华导演对日常事务背后的细节与成因有着敏锐的直觉,小说删减导致的遗憾,在影片中通过对细节的特写、重复出现进行了一定程度的弥补。以出场次数为基准,细节的补充可分为单次类与多次类:

单次类细节有:世钧第一次和曼桢吃饭时紧张过度不仅把洗好的筷子放在了桌上(书中有)还喝了洗碗水(书中无)、豫瑾因为曼璐做舞女而去和别人斗殴、世钧去曼桢家吃饭时硬是喝下了弟弟们整蛊他的咸肉汤等。和开头介绍曼桢遇见世钧的4个场景一样,这些细节是为弥补影片略去了一些副线人物背景的遗憾,希望以最短的时长、最具代表性的细节影像化人物特点所定制。

多次类细节更是被当作“说好爱情故事”的重要意象。首先是手套。原著中世钧和曼桢的感情是从世钧深夜去郊外为曼桢找回手套开始的,而影片则在“曼桢手套失而复得”的情节之余,引入“曼桢为世钧购买手套却始终未能送出”一段。前者意味着世钧心里爱情的萌芽,在影片中形成首尾呼应之势;后者则代表着曼桢对世钧情意的回应,这双始终未能送出的手套见证了二人感情的起起落落。两副手套都赋有深情,影片将这份双向奔赴的爱隐瞒于双方当事人却展示给观众,由此产生的误会与结局才更能引发读者的怜惜。其次是戒指。小说中,世钧送给曼桢的戒指不仅意味着世钧曾经的承诺,还在后来被误以为是分手证明而随手扔进了路边的荒草丛。许鞍华导演改这个近乎残酷无情的举动为“在走水路护送父亲灵柩回南京的途中扔入水中”,由此使世钧扔戒指的行为有了一丝温情与告别的仪式感。最后是曼桢在世钧回南京看望病危父亲时写的信。小说中世钧回厂里拿到了曼桢的信,但这封信的具体内容一开始未向读者公开,直到中年世钧收拾书房时重新找到这封信,读者才得以见其具体内容。事实上,曼桢说了什么对故事走向并无大碍,但许鞍华导演却非常精巧地借用旁白读信的方式将这封信的内容分插在了“青年世钧由南京返沪”“中年世钧整理书房”和“在电车上看信回忆曼桢”三个场景中。画外音取代了小说中删减内容的过渡作用,使影片得以在进行大量内容删减后依然能自然地切换至下一个重要时间段。

(三)發挥影像独特性

发挥影像自身的魅力,用视听语言诠释文字的意蕴。以几个较为典型的影视化优势为例。

1.光影与声音的结合

世钧第一次送曼桢去教书那晚,是两人表明心意后最甜蜜的一晚,小说用外化环境将世钧返家途中的心境表现出来。

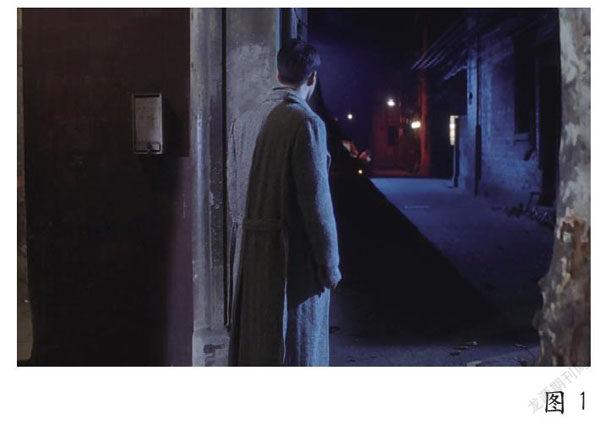

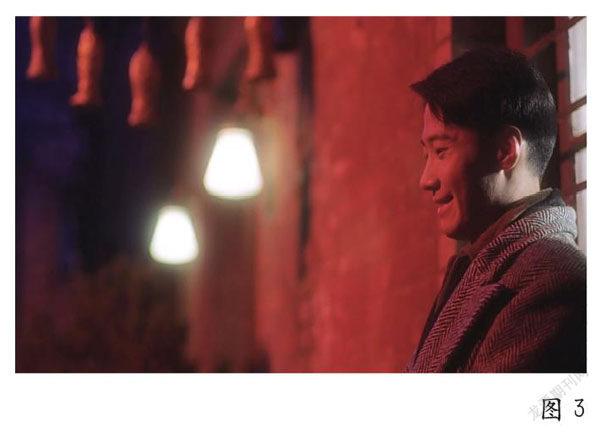

街道转了个弯,便听见音乐声。提琴奏着东欧色彩的舞曲。顺着音乐声找过去,找到那小咖啡馆,里面透出红红的灯光。一个黄胡子的老外国人推开玻璃门走了出来,玻璃门荡来荡去,送出一阵人声和温暖的人气。世钧在门外站着,觉得他在这样的心情下,不可能走到人丛里去。他太快乐了。太剧烈的快乐与太剧烈的悲哀是有相同点的——同样地需要远离人群。他只能够在寒夜的街沿上踟蹰着,听听音乐。[3]87

张爱玲小说的一大特色,便是文字像电影镜头般充满画面感。可是细看上述文字会发现,这些内容只是世钧在幸福中得出的主观感受,一旦改编成电影,就需要布置更为具体真实的动线及环境,让观众也能通过确切的视听语言感受到环境与世钧内心喜乐的呼应。于是,许鞍华导演提取出这段文字的精华:音乐、红色灯光、远处的热闹与快乐的独处,以第三视角的表现方式进行了转化。与曼桢告别后,配乐声淡出,远处的喧嚣声淡入,镜头右移至转角发现了那家亮着红色灯光的店铺,喧嚣声也由那个方向传来(如图1)。世钧向着红色灯光走去而镜头却定住了没有跟上,所以声量不变但增加了一轨舞曲的背景音(如图2)。新接入一个近景镜头,由于观众的视觉距离变近了,故而全部声音一起加大,提醒观众这时世钧快乐的情绪已到达顶峰。虽身处闹市,但画面里依然只有世钧一人,以此呼应张爱玲对于“快乐的独处”心境的描写。影片在红色主色调中加入了两盏明亮的黄色光源,在维持小说原貌的基础下给予观众积极的心理暗示(如图3)。

2.精巧的场面调度

在处理“当局者迷,旁观者清”的问题上,张爱玲与许鞍华分别就文字和电影的不同形式进行了出色发挥。小说中世钧曾为寻找曼桢先后两次前往祝公馆,为丰富小说表现形式及更强烈地展现两人擦肩而过的遗憾,张爱玲在写作中采用了不同的人物视角。第一次的探访以世钧视角为主,读者面前呈现的便是世钧眼中的祝公馆:“下午的天色黄阴阴的,忽然起了一阵风,半空中隐隐的似有女人的哭声,风过处,就又听不见了。”[3]209第二次的探访则有意特写至曼桢视角:“世钧在楼窗下经过,曼桢在楼上听见脚步声,皮鞋践踏在煤屑路上……她想,也许是世钧来了。”[3]226电影将世钧第一次去祝公馆的场景删去,直接使用第二次归还戒指的情节,不过许鞍华导演在此安排了一个符合原著意蕴且自然精巧的场面调度:曼桢在整理行李时发现了要送给世钧的手套,对爱人的思念之情如决堤洪水涌出。与此同时,镜头上摇,就在曼桢出画的那一刻,楼下世钧失落而犹豫的背影缓缓入画并走向远方。试想如果要重复小说中“曼桢听见皮鞋声-推断来者可能是世钧-发出求救声而世钧未听见”等情节来突出近在咫尺的遗憾,那么其分镜设计很可能反倒不及影版之简洁而浓烈。

3.蒙太奇手法的运用

世钧与曼桢于14年后再度重逢,二人在饭店里将多年积淤于心的问题都袒露无遗。小说里使用了大篇幅对话将以往的经历做了回顾,而电影显然不能把所有的对话一一陈列出来,好在许鞍华导演在活用世钧与曼桢、叔惠与翠芝两条故事线上,与张爱玲实现了隔空的默契发挥。影片运用平行蒙太奇的剪辑方式,先让第一组人物把关键性的对话说出来,然后切换至另一组人物的对话,再重新回到第一组人物上来,既省略了大段重复性对话,也实现了时间正常流逝的间隔效果。

四

再回到第一节的问题二,“影视改编作品是否果真因艺术形式的不同而注定落后于原著小说”。以《半生缘》为例,应该说文学界对小说影视化的质疑并非空穴来风。小说具有广阔的自由发挥天地,相对不易受限于成本、空间、篇幅等条件,对人物的心理描写也更显细致入微。影版《半生缘》砍掉了大段次要人物的性格与背景、独具原著者特色的内心独白以及繁杂的情节逻辑与副线内容,可谓从立项开始就埋下了因艺术形式不同而存在的“先天劣势”。不过,倘若仅仅停留在这一层面的认识而对影片本身所创造的亮点成就视而不见,自然也不尽客观。影片在有限的时长内,精剪出“世钧和曼桢之间有缘无分的爱情”一条主线进行集中突破,借助光影、声音、运镜、剪辑技巧等为观众带来视觉与听觉的双重感动,并原创了更多细节来完善爱情故事的真实性与说服力,这些探索也值得肯定。

事实上,小说影视化改编的成功案例并不在少数。国内方面,由现当代小说改编的电影如《霸王别姬》《阳光灿烂的日子》《芙蓉镇》《大红灯笼高高挂》《活着》等都曾在各大国际电影节上斩获过不俗成绩。而国外方面,小说早已成为影视剧本素材库中不可或缺的一部分,众多小说如《飘》《肖申克的救赎》《魔戒》三部曲、《冰与火之歌》《英国病人》《赎罪》《少年Pi的奇幻漂流》《沙丘》等經由影视化改编被搬上荧幕后,反而引发了更多的讨论与人们对原著本身的好奇。因此,小说与影视作品的关系不是简单的竞争与排斥,而是血肉相交、互相成就。从这个意义上说,“认为影视化改编总不如文学”变成了一种刻板偏见,盲目推崇原著而排斥影视化改编,不仅无助于捍卫原著小说的荣誉,反倒有可能限制了小说的流通与发展。

应该说,不是影视作品注定不如文学,关键在于选材与改编方式。如果说上文所提及的主要是后者,那么我们可再简明关注于前者,即人们在谴责影像化作品与原著不符的同时,往往忽略了一个重要前提,那就是小说篇幅对作品影视化改编的影响。在张爱玲小说中几个相对知名的影视化改编案例中,《半生缘》是长篇,此前所提及的几大劣势根源在于难以在有限的时间里还原小说全景。而对标至张爱玲小说的中短篇作品改编,如李安版《色戒》和关锦鹏版《红玫瑰与白玫瑰》,一个被认为是违背了张爱玲意志而打造的全新故事,另一个则被认为是过度忠于小说情节以至节奏缓慢冗长。尽管这些苛责难免带有评论者自己对原著的偏好认知,但也可从中由点及面地窥见一些普遍性。

长篇小说人物众多、内容丰富,在改编过程中势必要对角色与情节进行必要的减省、压缩与重排,故而容易陷入“有形无神”的指责;而中短篇小说语言简洁、情节精炼,预留给导演编剧更多想象和发挥空间的同时也增加了偏离原作主旨的风险,所以更容易被指责为“挂羊头卖狗肉”“这不是我们所期待的xxx”。正因如此,市面上曾流行过一种说法:长篇小说适合改编成电视剧,中篇小说适合改编成电影,至于短篇小说则更适合改编成微电影或影视短片。至于该说法的有效性,或许也可以为我们思考小说篇幅与影视化改编的某些天然联系提供更多启发与探索空间。

参考文献:

[1]黎肖娴.半生缘的世界观——许鞍华访谈录[J].书城,1998(6):3-5.

[2]陈晖.《十八春》在张爱玲小说创作中的价值和意义[J].中国现代文学研究丛刊,2011(9):22-30

[3]张爱玲.半生缘[M].北京:北京十月文艺出版社,2012.

作者简介:刘碧如,湖南师范大学中国现当代文学专业硕士研究生。