浑成与侘寂

—— 母亲住宅和白之家“前卫”的传统

2022-07-13黄恒

黄恒

郑静

导言

1950 年代,“平顶‘哈佛盒子’ ”( flat-roofed‘Harvard boxes’)[1]式的“国际式”风格盛行。“国际式”现代建筑忽略已经存在的自然、社会和人文条件,传统和现代格格不入。威廉·J.R.柯蒂斯(William J.R.Curtis)认为在1960 年代早期,“单调的国际通行模式”依旧在“大量性建造的领域(特别是住宅和商业建筑领域)”[2]中野蛮生长。在商业建筑领域,像SOM 这样的公司演化出一种“大型商业的标准化图式”,由“钢框架、有色玻璃、精炼的铬合金罩面和大理石”[2]构成的商业建筑随处可见(图1),在“大量性建造的领域”中,建筑走向单调乏味。

而以巴黎美术学院为代表的建筑教育亦在建筑界占据一隅。位于美国费城的宾夕法尼亚大学建筑系就是以严格的巴黎美术学院教学方式著称的建筑系,同样在费城,以路易十四时期的传统建筑风格的新建建筑受到吹捧(图2)。布扎(Beaux-Arts)建筑与国际式建筑发展成两条平行线,互不理睬,成为传统和现代在建筑领域中的缩影。

图 1:SOM ( Skidmore Owings and Merrill )事务所,约翰·汉考克中心,1968—1970年

图2: 1960年代的费城街头

曼弗雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri)认为在1950 年代末,“反对官方建筑的趋势日益突出”[3],国际上出现了反对平顶“哈佛盒子”的国际式的论战,以伯纳姆和史密森夫妇为代表的粗野主义的建筑开始兴起。塔夫里认为这种论战是有价值的,新先锋派、波普主义开始“大规模活动”[3]。菲利普·约翰逊(Philip Johnson)更是在1959 年宣布现代主义的死亡[3]。塔夫里指出在1950年代末发生了一场“明显的危机”,人们尚未弄清原因便采取了“模糊的试验方法来加以解决”,建筑行业已不能再用“自身的传统”去解决问题[3]。

同样在日本,目标定向社会所需求的大量性建筑的粗野主义开始兴起,丹下健三(Kenzo Tange)和前川国男(Kunio Maekawa)是最具代表性的人物。在肯尼思·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)看来,丹下健三在1955—1958 年建造完成的香川县厅舍确立了其作为日本建筑界的主要人物的地位。丹下健三在1950 年代后期开始倡导一种居住用的巨型建筑,对于日本建筑界的影响无疑是巨大的。弗兰姆普敦认为丹下健三在1959 年的波士顿湾方案和1960 年的东京湾方案中丧失了人的“尺度感”和“场所感”[4](图3)。筱原一男(Kazuo Shinohara)指出“当时的社会正在向着1970 年大阪世博会带来的巨大化技术主义的都市建筑梦想突飞猛进”[5],这一点在1964 年东京奥运会体现得淋漓尽致。奥运会对于二战战败国家重新融入国际环境至关重要,凯瑟琳·詹姆斯·查克拉博蒂(Kathleen James-Chakraborty)指出,在罗马、东京和慕尼黑,令人印象深刻的建筑也标志着“对建筑历史主义和民族主义的背离”(turn away from architectural historicism and thus nationalism.)[6]。

图3: 丹下健三,东京湾方案,1960年

面对由丹下健三和前川国男引领的代表技术理性的巨型居住建筑的筱原一男,与面对平顶“哈佛盒子”以及SOM 公司代表的商业标准化建筑的罗伯特·文丘里(Robert Venturi),各自试图从历史先例与本土传统中寻找灵感,对当时盛行的现代主义建筑体系进行突破,其建筑内在的活力获得了超越时代的持续影响力①。文丘里和筱原一男在1960 年代分别设计并建造完成了母亲住宅(1964 年)(图4)和白之家(1966 年)(图5),在消费和技术的国际环境中,二者都被视为建筑界中极具代表性的传统和现代交相辉映的特例,在当时的建筑界被标上“传统”的标签,却给非建筑人士留下 “前卫”的印象②。

图4: 文丘里,母亲住宅,1964年

图5: 筱原一男,白之家,1966年

文丘里和筱原一男踏上回归传统的“新”道路,大众眼里的“前卫”却隐藏着建筑学意义上的“传统”,“前卫”的传统——认知上矛盾的背后其实是传统和现代结合形成的丰富表达结果,是建筑师对于时代思考的结晶。本文从日常生活、表现形式和空间营造出发,通过母亲住宅和白之家的对比分析,试图探讨母亲住宅和白之家在建筑界内外认知上的矛盾的原因,找寻其传统和现代结合的方向和方式。

一、“日常/非日常”

非建筑界人士认知上的“前卫”与时代改变有关,建筑作品中的非当前时代因素会促成民众认知上的“前卫”。时代转变引起人们生活方式的转变,生活方式的转变同样体现在建筑真实生活中的“日常”和“非日常”特征上。

如同1927 年,玛格丽特·舒特-里奥茨基(Margarete Schütte-Lihotzky)设计的“发挥超高效率的、实验室般”的法兰克福厨房(Frankfurter Kuche)[4]改变了普通家庭格局一样,三十多年来,经济迅猛发展带来城市化和现代化,家庭生活方式随着建筑的布局变化发生变化,居民传统的日常生活被打破。社会整体处于激进状态,建筑师们忽视现实和生活的重要性,日常生活被图纸和视觉上的障叶遮掩,建筑师的美学与真实日常生活渐行渐远。前川国男1957 年在东京春海公寓巨型结构的框架下发展了“半西方,半日本”[4]的生活方式(图6)。但是传统日本生活方式与西方现代生活方式有着直接的矛盾,筱原一男认为“抽象可以赋予空间以力量,从而促使人们向一种新的生活方式迈进”[7]。

图6: 前川国男,东京春海公寓,1957年

文丘里从“日常”出发,筱原一男从“非日常”出发,最终在建筑中都体现了“日常”和“非日常”的表征,象征了真实日常生活中的复杂和矛盾。文丘里在《建筑的复杂性和矛盾性》一书中指出,“也许在粗俗且为人所不屑的日常景观(everyday landscape)中,我们能吸收生动且有力、复杂且矛盾的法则,把建筑变成一个文明的整体”[8],文丘里试图将复杂且矛盾的真实生活带入建筑中。与文丘里不同,筱原一男更执着于表现抽象的非日常,在白之家的简介中,筱原一男写道:“我对住宅具有的日常性不感兴趣。但是如果抽象的空间脱离生活也没有意义。”[5]

在母亲住宅中,“日常/非日常”主要体现在尺度、功能、样式和意义上(图4)。在尺度上,母亲住宅有着和一般住宅不同的“非日常”构造策略。文丘里认母亲住宅是“大规模的小建筑”(little building and big scale)[9],在这种矛盾对比之下,母亲住宅的规模看起来似乎也比实际要大许多。宽大入口和小入户门,怪异粗大的烟囱,以及高大的护墙板和线脚装饰这些建造元素,无论是在建造尺度还是象征尺度上都是不合常规的。通过公共尺度入口进入住宅,这种“大规模的小建筑”的质量“通过在正常大小(normal-sized)的门上方的大入口的叠加(superimposition)而得到了进一步的加强”[9]。母亲住宅正面宽大入口和小的入户门在尺度上形成了鲜明的对比,强调住宅“非日常”的“公共尺度”[8]。而在功能上,更多体现的是“日常”生活的功能需要。由于“预算不足”,文丘里将楼梯和壁炉歪扭挤压以削减交通空间面积。文丘里用“破山花”的处理手法使得楼梯处的暗窗在形式上成为可能,光线使楼梯在视觉效果上完成从封闭到开放的转变。楼梯变成了室内空间极为明亮的部分,视觉效果得以延展,显得既封闭又开放,不可判定,具有“意义的丰富”。出于现实的被迫行为,却成为“意义的丰富”意外效果的真正源头,印证了康曾说过的话:“设计的作用就是为偶然的东西作好调整”[8],原创性恰恰出在调整的方向上。“正统现代主义建筑”回避这种偶然性,试图用一种普适化的、同质的手段去处理面对复杂日常生活难题的全部建筑。文丘里接受意外,接受偶然,并将其作为自己设计的重要依据。在样式上,母亲住宅中的元素、符号和装饰,都是西方“日常”传统样式的简化。“破山花”“弦月窗”和“拱门”让人联想到古罗马、巴洛克时期的建筑(图7)。在意义上,文丘里将建筑视为有“模糊诗意”的兼具“日常”与“非日常”的艺术品。母亲住宅以简化的形式展现了人们记忆中的房屋形象,立面所展示出来的直观形象让人直接联想到孩提时期的早期绘画,孩子关于房子的早期绘画是基于一种嵌入在特定社会文化中的“日常”原型。然而这种原型和日常生活中的住宅不同,日常中山墙面一般作为建筑的侧面而不作为主立面使用。山墙作为长立面,是“反古典主义的”,反日常经验的,但作为符号却体现了“手法主义”[9],“日常”与“非日常”在表现上交汇形成母亲住宅的“模糊诗意”。

图7: 耶稣会康帕尼亚教堂(巴洛克建筑)

大村聪一朗和坂牛卓将筱原一男言说中关于“日常”“非日常”“新的日常”的重要词语提取出来,利用川喜田二郎创建的KJ 法③分析,得出筱原一男关于“日常”“非日常”“新的日常”各自对应的修饰内容以及其肯定或是否定的态度[10]。根据分析,其大致分为5 种类型的修饰内容:“样式(日本的传统)”“生活”“空间”“实体(东西)”“风景(城市)”。可以发现,在第一样式④中,筱原一男在关于日常的描述中大部分修饰内容对“样式”进行肯定,少量对“样式”和“空间”进行否定,而在关于“非日常”的描述中对“样式”“生活”和“空间”进行肯定。总的来说,在第一种样式中,“样式(日本的传统)”中“日常”的屋顶和“Shoji”类型的窗、门等造型(图8),“非日常”的日本空间,日本的传统非日常的“生活”“非日常”“新的日常”“空间”被肯定。另外,在“样式(日本的传统)”中否定了“日常”传统的具体性、司空见惯的象征性、“日常”的“生活”“日常”的通俗住宅观和想法[10](表1)。同样在白之家中,日常生活则被否定,空间和尺度体现了对“非日常”肯定。由不均等的分割形成的大空间是典型的“非日常空间”,正印证了筱原一男的话“住宅就是越大越好”[5],多木浩二相应也指出“大空间的注入”让居住建筑的美学作用得到“新生”[11]。一方面由不均质大型空间形成“非日常的非合理性空间形成的巨大壁面”[12],白之家对非常抽象的空间、非日常的尺度进行肯定;另一方面,空间的视距离分析显示白之家具有空间小、变化少的均匀空间的倾向,在地板、墙壁、天花板方向上使用相对一致的尺度,可以说是特殊尺寸的分配,这是非日常尺度的表现。大型空间以及孤柱将日本的构成中最为根本的特性——“正面性”[5]——抽象地表达出来。传统屋顶的造型、“Shoji”类型的窗、门体现了对“日常”的肯定。筱原一男没有使用日本传统山墙和坡屋顶,却使用了金字塔般的屋顶,塞利格曼认为这与流传到日本本土的大乘佛教有关,让人想起了“净土佛教的殿堂”(Pure Land Buddhist halls),并认为筱原一男“有意将家庭生活提升到世俗之 上”(elevate domesticity above profane existence)[13]。

图8: “Shoji”类型窗和代表“正面性”的“巨大壁面”

“日常/非日常”短语修饰语的类型化 表1

复杂现实生活中的“日常/非日常”,被文丘里和筱原一男在住宅的不同层面进行了表达。日常生活的重要性在1946 年就被亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)在《日常生活批判》一书中强调,但没有明确的定义描述,列斐伏尔在意的是真实的日常生活,并指出“在日常生活的本质特性之中内含了丰富的矛盾性”[14]。这种“丰富的矛盾性”在两个住宅的“日常”和“非日常”中得到了表现主义的阐释,“日常”和“非日常”的“二元性逆转”实现了传统和现代对立的象征意义[15],传统形成“前卫”的表达,成为文丘里和筱原一男将传统意识和现代生活方式结合的“新”道路。

二、“强形式”和“弱形式”

文丘里和筱原一男的表现形式有着显著的区别,母亲住宅和白之家在住宅的形式上走上了完全不同的道路。本文认为,母亲住宅是“强形式”的表现,白之家是“弱形式”的表现,“强形式”和“弱形式”可视为对元素的可识别性、可感知性和多寡的一种诠释。“强形式”是后现代主义建筑的一种表现形式,借用文丘里的话来说就是对于符号的象征性拼贴;“弱形式”则是元素被消解整合进建筑中,形成感官性的氛围,日本建筑中尤为注重体现如此的单纯特质。文丘里通过“强形式”对元素拼贴统一,筱原一男通过“弱形式”将元素消解融合,分别将西方和东亚的传统、现代以及地域性容纳进建筑中,表现出形式上的 “前卫”和传统。

母亲住宅中拥有着众多的历史元素,文丘里将很多历史样式简化、拼贴、重组在一起,作为新的整体表现形式,简化的形式在重组的过程中被强调,可以说母亲住宅是一件“强形式”的建筑作品。正如文森特·斯卡利(Vincent Scully)的著名论断,这是一座“最大的小建筑”(the biggest small building)[16]。以国际式为代表的“正统现代主义建筑”,强调不同事物之间的普遍性,文丘里则追求多样性。马蒂诺·斯蒂尔利(Martino Stierli)认为,“母亲住宅引用了三种不同的建筑语言,将它们组合成几乎百科全书式的建筑历史展示”[17]。这三种语言是:古典(classical);民 间/ 流 行(vernacular/popular);现 代(modern)。这三种建筑语言将母亲住宅的建筑形式凸显出来,形式和表现主义在母亲住宅的外在形象中得到强调,“强形式”的特征在母亲住宅上凸显。

在古典层面,文丘里用巴洛克的“手法主义”来简化形式,源于罗马的壁龛,古典建筑的象征性简化拱形入口,与巴洛克时期的教堂立面有着相似构成的“破山花”,常用于“新古典主义建筑”的“弦月窗”[9]……这些元素和符号无一不在形式上将母亲住宅推向传统一侧。而母亲住宅在入口立面的整体形式对称,正立面的窗在平板构成分布上呈不对称的状态,其组合单元窗户在数量和面积上左右对等,这符合文丘里对“手法主义者的对称性”的描述,“对称得不连贯”[9],立面呈现出如芒特弗农住宅[8]般的局部不对称且总体对称的和谐状态。在现代层面,对称性被认为是古典的语言。布鲁诺·赛维认为:“对称性是古典主义的一个原则,而非对称性则是现代语言的一个原则……讲究实用的对称建筑多数只是部分对称的:常常仅有主要立面是对称的。”[18]母亲住宅也仅有主要立面是对称的,主要立面的对称和非对称正是复杂与矛盾结合的结果,厨房横向长窗与卧室田字方格窗、浴室小高窗组合分列左右两侧,实用又对称,形成在对称总体中不对称装饰,这与现代主义重视的“功能”要素相吻合。位于厨房的横向长窗无疑是对现代建筑“新建筑五点”的回应,是对柯布西耶为代表的现代建筑的继承。在民间层面,入口立面的大三角形山墙,无疑是美国传统木板瓦风格⑤的重新诠释。田字格方窗让人想起传统的窗户。西方更注重形式和符号,美国更是个多元的移民国家,这要追溯到克雷夫科尔在1783 年提出的那个著名问题:“那么,什么是美国人,这个新人种呢?”[19]多元性一定也是美国本土民间的重要组成,也是美国的传统特征。文丘里在母亲住宅立面上的多元“强形式”表现正印证了美国独特的民间特色。文丘里通过将传统、现代、民间的形式作为元素符号简化拼贴,重组整合到建筑整体之中,最终形成“儿童画般的单纯”[9]的母亲住宅立面。复杂的要素“拼贴”在一起构成“无比简明”的形象。“强形式”的表现过程却带来了单纯的表征,无怪乎罗西认为母亲住宅具有一种古老的欧洲建筑所不拥有的“一种纯真”(a kind of innocence)[20](图9)。

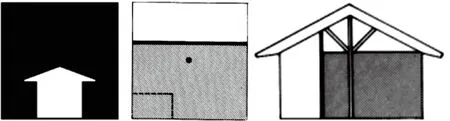

图9: 母亲住宅以古典、现代和民间作为符号的“强形式”

针对当时日本的现状,筱原一男曾指出:“样式这一语言已经被忘却。而象征可以说是更为危险的事物。”[5]作为筱原一男以传统为象征的第一样式的代表作品,白之家却呈现出金字塔式屋顶(pyramidal roof)和立方盒体构成的整体朴素外观,样式也似乎被极度简化。文丘里在《建筑的复杂性和矛盾性》中也提及日本的展览馆和住宅建筑之间相似的联系,“他们忽视了住宅建筑内在的真正复杂性和矛盾性——空间技术的可能性以及形象经验的多样性。强求简练的结果是过分简单化(Forced simplicity results in oversimplification)”[8]。白之家与当时的大部分日本住宅建筑不同,筱原一男通过精简结构、掩盖结构,将形式弱化,在弱化的过程中,并点缀以结构的线索。在这种对比下,白之家获得了新的传统、形象的经验性以及抽象性,对应来说,白之家在表现上就是一件“弱形式”的建筑作品。

白之家是由单柱支撑形成的强集中框架结构,四个斜撑支撑四个方向的梁到金字塔的中心角锥点;在建造上,简单的建造外壳被一个独立于结构的垂直墙面分割。白之家外围结构支撑被缩减为105mm厚,门窗厚度也仅有24mm 或36mm,抹灰覆层厚度仅为6mm,格子木框架构成滑动的外隔墙门和窗。通过将结构精简,外墙变薄,构件缩小,以压制材料带来的视觉效应、视觉反馈抽象化,物质和形式的存在感被削弱,白之家的内在、外在表现形式都被弱化。而白之家的屋架结构在室内完全被天花板隐藏,除了单柱看不到任何结构的线索,具象的屋架结构被隐藏,房屋的实体感被进一步削弱。单柱、“Shoji”⑥类型的窗和门,以及金字塔般屋顶,作为仅存的具象形式存在于白之家中(图10)。单柱和金字塔般的屋顶,在筱原一男1961 年完成的建筑——伞屋——中可以发现先例,同样的单柱,同样的金字塔般屋顶,空间被分为立方体空间的广间和裸露屋架下的卧室部分。张永和曾指出筱原一男通过隐藏工艺,不展示屋顶的结构逻辑,“室内的唯一柱子消失在抽象的白色水平面里”,导致了“特别的隐藏结构和构造的方式”[21]。伊东丰雄指出筱原一男的作品“在抽象的世界当中通过某种要素的介入形成某种象征性”[22]。“弱形式”的手法和弱装饰的效果与现代主义建筑的营造逻辑相似,筱原一男通过隐藏屋顶结构,削弱材料和形式的存在感,点缀以单柱、“Shoji”类型的窗和门,弱的整体形式和强的点缀样式形成对比,传统形式凸显出象征性,白之家获得了日本现代建筑中传统的象征性。

图10: 白之家精简的“弱形式”

筱原一男在《住宅论》一书中将“minka”(民宅)、贵族住宅的“shoin”(数寄屋)以及“chashitsu”(茶室)[23]视为日本最具有代表性的空间模型原型。根据筱原一男对于奈良郊区民卡村的调查,“minka”类型的民宅大多数都有繁复的木屋架结构,室内多有木柱,给人沉重之感[24]。“shoin”类型的住宅因为“Shoji”类型的窗、门的大量使用,大多给人轻盈之感,这在白之家中也有体现。闻名于世的桂离宫(Katsura Royal Villa)就是典型“shoin”类型的建筑。“chashitsu”(茶室)则结合了大众和贵族两种住宅的特点。筱原一男曾强调,“有必要解读茶室弱化结构的革命性意义”[25]。白之家如“chashitsu”一样有这两种特点,单柱也可以理解为“minka”民宅繁复木结构的简化,与“shoin”一样具有轻盈的围合结构(图11),但在现代主义的逻辑下,用“弱形式”的手法从感知上和象征上提取“minka”和“shoin”作为住宅的原型特点。筱原一男认为“日本人不长于装饰”,“生活在一个充满象征的完美世界里”[25],这与日本受中国传统文化中的留白意境影响不无关系。正如郭屹民所言,筱原一男的建筑通过“单纯性的表象来获得复杂性精神的形式意图”[26],白之家就是筱原一男在现代和传统中探索得出的“复杂性的单纯解”[5],回到传统居住原型便是对“单纯解”的一种阐释,这种形式足够使人感到“前卫”,“弱形式”便是其重要表现和方向。

图11: 白之家“弱形式”的日本传统意义

无论是“强形式”还是“弱形式”都使得住宅达到了住宅“象征性”的新高度,回到了洛吉耶神父提到的“原始茅屋”的意义,这两种不同建筑语境逻辑下的新手法各自对住宅的原型作了一个全新的诠释。这体现了东西方思维下对住宅原型的提取差异,文丘里注重形式,筱原一男弱化形式,“强形式”和“弱形式”在不同地域的建筑语境下都找到了自身民族的传统性,却又同时反映出现代的特征,在形式上既表现出“前卫”的氛围,又具有传统的特征。

三、“分层空间”和“分割空间”

对于空间的营造,文丘里和筱原一男亦有着明显的区别。文丘里通过“多层围护”形成“里衬”[8]和“外墙”的显著差别,形成“空间中的空间”,也就是“分层空间”(layered space)[8]。分层空间源于西方传统空间营造方式,可以追溯到罗马的教堂空间和巴洛克时期的建筑。“分层空间”是文丘里对古典空间的提取再运用到现代生活中的一种空间策略。筱原一男采用“分割”的传统空间划分方式,将传统的空间和现代的生活方式融合住宅中,形成“分割空间”。“分割空间”是东亚传统空间划分方式,桂离宫是典型的将“分割”空间策略做到极致的日本建筑。

空间是围护出来的,文丘里指出室内的基本功能是“围护而并非敞通”[8]。分层空间由多层墙体层层围护形成,墙体的互相交错形成文丘里所说的“残余空间”(residual space)[8]和“成套空间”(spaces en suite)[8]。在母亲住宅中,朝南方向的三层墙并列在水平方向上形成分层空间,而在成套空间的中心部分则在垂直方向上有分层空间处理。成套空间则将空间划分为里衬(the lining )和外墙(the exterior wall)。文丘里将里衬和外墙的一层额外空间称为“脱开的里层”(unattached lining ),认为其表现了室内外的矛盾[8]。主立面背后的三层墙体构筑出三个层次的成套空间,最外层为入口、卫生间,中间为楼梯,内层为壁炉。餐厅处的空间在垂直方向上有“分层空间”处理具有“意义的含糊”。餐厅部分半拱券下的平面是规则矩形的,空间上半部分的角落则被打破,变成与竖直面无缝联结的拱券空间(图12),其在空间上是连续的,不仅是在空间上划分券内外空间,更是在视觉上制造出暧昧的空间,具有丰富的意义。餐厅处的垂直弧形空间便是里衬,而建筑外在坡屋顶便是外墙。分层空间从传统的古典逻辑出发,适应现代生活的变化,楼梯和壁炉在有限的空间压力下变形,歪扭在一起构成生活的中心(图13)。这种空间形式在现代建筑出现后被遗忘,分层空间视觉上的暧昧被抛弃,转变为现代建筑清晰的界限感。文丘里在母亲住宅中重现分层空间,将空间在视觉上的暧昧带回建筑中,传统的空间却焕发新生的活力。

图12: 母亲住宅餐厅和楼梯空间

图13: 母亲住宅“分层空间”分析

筱原一男通过“分割”的概念用正交的直线作为决定平面构成的重要因素,体现了日本传统建筑的空间本质的“一个系统”[5],这与希腊住宅和罗马贵族住宅平面所体现的本质——自由配置的“连结”[5]——有很大的不同。藤本章子和奥山信一通过分析筱原一男的100 张素描草图中的6 个作品,在考虑线的强弱的基础上将构想图置换成线描,并讨论它们的类似性,从而将单个图形或者可以作为由多个图形和线的组合构成的图形,分解成“包含”“分割”“切口”“重叠”“邻接”“分离”六种关系,证明“筱原一男所有作品都以‘分割’为前提”[27]。筱原一男构想建筑划分空间的逻辑就是以“分割”为基础的。白之家中,一条南北向的直线将矩形平面划分开,产生一大一小两个均质化的矩形。筱原认为白之家中可以抽象出一个“单纯的立方体形式”[5],通过分割,白之家产生了“shoin”类型的空间。筱原一男认为,“shoin”的空间性不同于欧洲现代主义的“玻璃盒子”开放空间,它是一个“非开放空间”[28]。正如贝诺埃特·杰奎特(Benoît Jacquet)指出“日本空间的起源来自印度的‘空’(void)理论,一个由象征性的围合(a void made of symbolic enclosure)和物理的开放(physical openness)构成的‘空’,与‘玻璃盒子(glass box)’相反”[24]。“象征性的围合”和“物理的开放”将白之家的空间抽象出来,抽象的“轻”和具象的“重”在空间的“轻”与孤柱的“重”的对比中凸显,日本空间的“无”与“侘寂”体现出来。这也符合筱原一男在早期文章《开放空间的意义》中针对“玻璃盒子”式现代建筑指出“日本本无空间”[29]的观点。从大村聪一朗和坂牛卓的分析中可以看出,在白之家中,空间的连接是以极短的路径来完成的,通过对空间形式的分析可以看到由“分割”形成的简单形式的倾向。在提取出的各结构的容积、顶点数、表面积、独立结构、附带结构的数值化分析中,可以发现,白之家的构造都是小型构造,独立结构的体积在0.01~0.30m3之间,附带结构的体积在0~0.24m3之间。这种小型构造,配以精简过的墙面尺寸,空间的抽象性出现,日本传统空间的分割逻辑在视觉效果上得到完全体现[30](表2)。分割出的单纯立方体形式空间与现代建筑讲求纯净的“玻璃盒子”空间相似,筱原一男曾指出“起居室单纯的构成看上去与欧洲现代主义的立方体具有亲近感,却并非同质……白之家与‘象征空间’相重叠”[31]。塔夫里也曾指出筱原一男的建筑“充满着西方元素的空间中,无处不在洋溢着日本的感觉”[32],这正是筱原一男在“分割空间”的基础上再营造的结果。源于桂离宫的传统空间处理手法在筱原一男对于构造和体积的处理上,变得新颖,变得“前卫”。

现代建筑强调时间-空间,空间的流动“强调‘区域(zones)’而不是房间(rooms)”[1]。白之家通过分割空间获得了“不包含时间的日本进世空间”[5]的本质存在,空间是沉寂的,如大乘佛教理念诸如“非二元性”Non-duality,日文funi),“空”(Emptiness,日文kû),“短暂性”ephemerality,日文mujô)[33]所阐述的。母亲住宅通过分层空间将空间分层,形成层层空间,中心空间有了神圣的寓意,壁炉和烟囱代表家的象征意义得到强调,空间亦是凝滞的。正如多木浩二(Koji Taki)指出筱原一男是反抗现代建筑中“吉迪恩感知的空间-时间”思潮[15],“分割空间”和“分层空间”代表着东亚和西方不同的传统空间逻辑,在现代空间的视觉表征下得到本质体现,传统空间有了“新”的表达。

白之家结构的数值化分析 表2

四、结语

本文描述了1960 年代初现代主义建筑对于消费和技术理念推进的时代背景,通过分析母亲住宅和白之家,指出在消费和技术的围剿下,文丘里和筱原一男的设计在时代背景下的“前卫”表现和传统内涵。正如格温多林·赖特(Gwendolyn Wright)所说:“各个时代的现代建筑师都求助于历史先例(historical precedents),寻求将他们的设计建立在学术知识上——或者至少是直觉的联想(intuitive associations)上。”[1]文丘里亦指出“住宅必须是有原创性的才算是好的”[9],而在当时,“历史先例”“直觉的联想”和“原创性”都被边缘化,现代生活和传统意义的背离也愈加割裂。

母亲住宅在“日常/非日常”“强形式”“分层空间”的重重叠加下,将众多现代和传统中的复杂且矛盾的要素和象征容纳己身,浑然一体。白之家在“日常/非日常”“弱形式”“分割空间”的重重削减下,将日本传统象征意义中“无”的哲学体现在现代住居的营造里,侘寂的美学从传统和现代混沌的土壤中诞生。在现代主义的脉络下,日常生活、表现形式以及传统空间,都在现代主义的潮流中被边缘化,母亲住宅和白之家均坚持从传统性和现代性的结合中绽放传统之花,亦如现存世界对于传统的渴求、浑成和侘寂。

综合看来,建筑中“日常/非日常”体现了建筑人文的一面,“日常”将真实生活和复杂现实联系在一起,而“非日常”所体现的抽象赋予空间以力量,促使人们对于新的生活方式的憧憬,对于过去和未来意义的追寻。“强形式”和“弱形式”将住宅的“象征性”带回建筑中,“强形式”将建筑作为文本的可阅读性凸显,“弱形式”将建筑的感官性激发[22]。在空间营造方面,“分层空间”和“分割空间”作为两种不同的空间逻辑处理方式,分别将西方和东亚的空间传统性激发并继承。正是在这多层次上对传统和现代的融入,母亲住宅和白之家突破现代建筑消费和技术的围剿。正如坂本一成谈到学生年代自己对于筱原一男建筑的看法——“当代建筑设计的反面教材”[34],建筑中内在超越时代的矛盾性可能不被当时时代所喜、所懂,但其看似“前卫”实则传统的表现,却拥有持久的生命力,这也印证了文丘里的“建筑的复杂性和矛盾性”。“前卫”的表现扎根于传统的土壤,带来建筑的持久活力,正如约翰·拉斯金(John Ruskin)在《建筑的七盏明灯》中所述:

“我们曾经徜徉在古时代可爱的遗迹之中,然而在那束曾经使得我们对古时代不屑一顾的光芒中,有着某种噩兆。当我听到很多人为人世间科学的新进展和人世间努力的气魄而欢呼雀跃、满怀希望之时,我会开心一笑。在地平线上,除了黎明还有雷电。当罗得进入琐珥城时⑦,太阳已经照亮了大地。”[35]

注释

①文丘里于1991年获得建筑界最高奖项“普利兹克奖”,其在1966 年发表的《建筑的复杂与矛盾性》(Complexity and Contradiction in Architecture)对建筑界产生了长远的影响,斯卡利、罗西、艾森曼、库哈斯都对文丘里有不同的赞誉。筱原一男的建筑思想影响了伊东丰雄、妹岛和世、坂本一成、长谷川逸子等国际知名日本建筑师,在2010 年获得了威尼斯建筑双年展“纪念金狮奖”的荣誉。2014 年,上海当代艺术博物馆举办了“筱原一男回顾展”,展场日本建筑大师云集。2019 年,哈佛大学在Druker Design Gallery 举办了“筱原一男:ModernNext 展览”。

②“前卫”:Mother’s House书中,乔治·伍德沃德公司寄给文丘里的信件中“完全愿意批准一个前卫的房子,只要它仅仅是有争议的而不是损害邻里关系的”。(perfectly willing to approve an avant-garde house as long as it is only controversial and not detrimental to the neighborhood.)《建筑:筱原一男》中也提到“样式也可以作为前卫表现形式发挥作用”。

③“KJ法”:将未知的问题、未曾接触过领域的问题的相关事实、意见或设想之类的语言文字资料收集起来,并利用其内在的相互关系做成归类合并图,以便从复杂的现象中整理出思路,抓住实质,找出解决问题的途径的一种方法。详情参见:川喜田二郎. KJ法[M].中央公论社,1996.

④ 筱原一男将自己的建筑作品分为“第一样式”“第二样式”“第三样式”以及“第四样式”,曾直接指出:“把以传统为主题的这十五六年命名为我的‘第一样式’。”参见:参考文献[5].

⑤“美国木板瓦风格”:美国当地一种传统建筑风格,详情参见文森特·斯卡利的The Shingle Style and the Stick Style。

⑥“Shoji”:“Encyclopedia Britannica|Britannica”(大英百科全书 | 大不列颠)中可查其定义:Shoji,日本Shōji,在日本建筑中,滑动外隔断门窗由格子木框架制成,并覆盖着坚韧的半透明白纸。当关闭时,它们轻轻地将光线漫射到整个房子里。在夏季,它们通常会被完全移除,从而将房屋对外开放——由于极度潮湿,这在日本是一种理想的安排。它是在镰仓时代(1192—1333年)首次出现的shoin风格的一个特征。

⑦“罗得进入琐珥城”:上帝在毁灭索多玛( Sodom)和蛾摩拉( Gomorrah)两城时,罗得带领妻女逃往琐珥避难,妻子因为回头探望,立刻变成一根盐柱。原书译者注。