俄罗斯建筑遗产与历史环境的“规律性”修复理论与实践解读

2022-07-13孙权

孙权

刘大平

何颖

一、引言

建筑遗产,无论它的历史意义多么重大,其修复都是按照建筑师对建筑遗产综合价值的理解而完成的,被修复的建筑反映了特定历史时期有价值的信息。在我国,自20 世纪60 年代创立文物保护管理条例后[1],对建筑遗产价值的认知逐渐从历史价值过渡到对文化价值的关注,保护工作也产生了从单纯保护到重视传承、从国家管理制度约束到历史城市自身文明建设,并逐渐发展为公众性保护的巨大变化。在这种情况下,如何采用科学合理的技术方法,结合适宜得当的保护模式,决定了建筑遗产能否得到更为普遍的合规律、合目的的保护。

我国文物保护管理条例的建立是以苏联1948年《文化古迹保护条例》为技术原型。在建筑遗产合理保护与科学修复方面,俄罗斯有着长期的、深厚的理论和实践基础,其理论与实践的成功经验,对于当代我国北方地区建筑遗产的保护与修复具有非常重要的借鉴意义。

系统地研究俄罗斯建筑遗产修复的观念、特点及其发展,应密切联系其社会、历史、艺术、文化的发展走向。俄罗斯文化遗产的保护与修复在西方艺术理念和先进政治思想的综合影响下,以“历史文化古迹保护”的相关法律为主线,在文化遗产“国家保护”的统筹政策下,其特点是,既强调西方文化艺术精神的外在艺术价值,又突出社会主义国家历史城市保护制度的内在优越性,创造性地提出了建筑遗产与“历史环境”联合保护的理念,并以保存俄罗斯文化艺术的“民族性”作为重要目标。对于俄罗斯而言,建筑遗产成为经济发展及科学教育的动力,其保护与修复成果不仅维护了历史城市、历史街区整体风貌的完整性,也为修复理论的建立提供了“规律性”的科学依据。

二、“规律性”修复理论的思想历程与代表人物

1.思想积淀

“规律性”修复理论是在研究已存在的状态、原则、工作程序,以及典型的建筑遗产保护实例的基础上,寻找不同类型建筑遗产修复的决定性因素,归纳出对修复实践工作有参照作用的系统方法而形成的。因此,建筑遗产修复师的科学理论基础与技术实践思想是“规律性”修复理论诞生的前提条件。

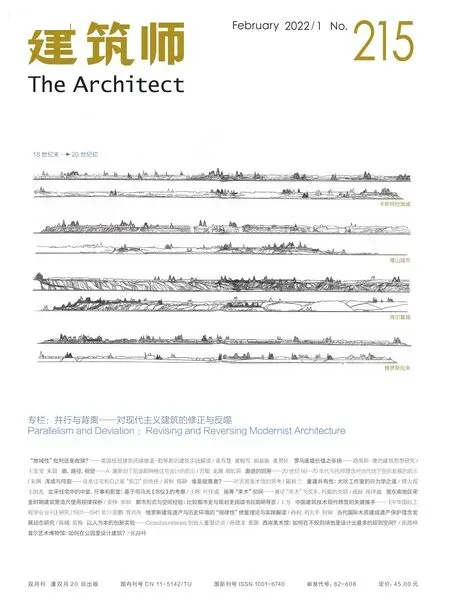

20 世纪初期,俄罗斯的建筑遗产修复师有考古学、历史学、社会学以及建筑学的教育背景,在保护与修复工作中体现多学科、综合维度的价值认同。他们在多年修复实践的基础上(图1),综合遗产价值属性、考古发现及其历史环境的综合性,寻找遗产的现象形态及艺术发展过程中固有的、内在的本质联系,初步地奠定了俄罗斯建筑遗产修复的一般性理论基础。

19 世 纪 末,A.M. 巴 夫 里 诺 夫[2](А.М.Павлинов)提出修复必须依据历史图文资料,他详细研究建筑年代层,其修复倾向是恢复建筑最初的原貌。20 世纪初,修复彼得保罗大教堂的H.B.苏丹诺夫[3](Н.В.Сутанов)提出建筑修复的“历史主义”理论——保护和延续建筑的民族风格,该观点对俄罗斯遗产价值的认定产生深远影响。于1911 年测绘莫斯科克里姆林宫的P.P.巴科雷什肯[4](П.П.Покрышкин)院士,在其撰写的《对古建筑及其艺术维修问题的一些简要建议》(1915 年)一书中提出建筑遗产修复的主要原则,该书是俄罗斯古建筑修复理论与实践的奠基之作。1920—1940 年,撰写《俄罗斯艺术史》的N.格拉巴勒[5](И.Грабарь)提出建筑修复应结合物理、化学的科学技术,从此建筑修复不再是艺术层面的形式化处理,而将其提高到科学技术层面。1940—1970 年,Е.В.米哈依洛夫斯基[6](Е.В.Михайловский)首次全面地总结建筑修复的技术方法,并建立了修复理论的基本框架,他的学术著作《修复建筑古迹理论概念的发展》(1970年)和《修复建筑古迹的方法》(1977 年),是俄罗斯修复理论的奠基之作。他的学生О.И.伊 莲 科[7](И. В. Ильенко),以 考古知识补充完善了Е.В.米哈依洛夫斯基的修复理论。同时期,Е.В.米哈依洛夫斯基的学生О.И.普鲁金(О.И.Пруцын)在导师研究的基础上提出建筑遗产的“规律性”修复理论。“规律性”修复理论沿袭前辈修复师们的实践经验,总结保护与修复的依据范畴和系统条件,创新性地归纳了建筑与“历史环境”的规律性修复经验。普鲁金的理论研究沿着一条“总结事物发展共性规律”的思想脉络,探索城市与建筑遗产历史环境因素的共性问题,提供解决“历史环境”问题的途径。

2.代表人物

俄罗斯艺术修复学院院长奥列格·伊万 诺 维 奇· 普 鲁 金[8](ОлегИвановичПруцын)教授(图2),是俄罗斯建筑遗产保护与修复领域理论研究与教学实践的代表人物。他于1926 年出生于莫斯科,1948 年毕业于有着250 年历史的、莫斯科领先的建筑学校——莫斯科建筑学院[9](国立科学院),1963 年因在古迹文物建筑修复中应用超声波控制方法而获得建筑科学博士学位。1980—1985 年,任苏联最大的文物建筑保护与修复研究院院长,1991 年在莫斯科建筑学院支持下创建了世界上第一所高等修复学校[10],任俄罗斯修复科学院院长、教授、高级专家。1993年,该学校更名为莫斯科艺术修复学院[11],致力于专业的、俄罗斯籍的建筑遗产修复人才的培养。他在多年的修复实践过程中,强调建筑遗产的保护与修复需要依据科学的实验思想,采用历史的、系统的、综合的研究方法,并凝练为“规律性”修复理论。

图2: 普鲁金教授

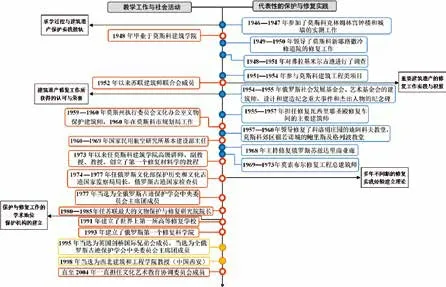

普鲁金在文物古迹建筑保护与修复领域发表了140 多篇学术文章,这些研究成果在苏联、波兰、意大利、印度、德国等国发表,其中半数以上是结合修复实践工作论证“规律性”修复理论的客观存在。他的理论著作有《城市与建筑遗产》(Город И Архитектурное Наследие)、《新耶路撒冷陶瓷》(Керамика Нового Иерусалима),以及《建筑与历史环境》(Apхитектурно-Историческая Среда)——该书涉及建筑与历史环境的“规律性”修复,是其修复理论的代表性著作(图3)。

普鲁金的修复实践与教学工作互相支撑、渐次递进。他从事修复实践20 余年,从1944 年起,他追随导师研究莫斯科的古迹文物建筑,1946 年参加莫斯科克里姆林宫钟塔和城墙的实测工作,1949 年领导了莫斯科郊区伊斯特拉城的新耶路撒冷修道院的修复工作,1957 年领导完成了莫斯科红场瓦西里福音大教堂的修复工作,1968 年主持俄罗斯苏兹达利商业廊的修复工作。之后的20 余年,他的工作重心转为修复艺术学院的理论指导与教学工作,以及查验古迹保护学会等多个机构的行政事务(图4)。普鲁金多年的修复实践成果整理为《修复材料》(Реставрационные Материалы)。该书出版后,被俄罗斯联邦教育部批准为高等院校攻读修复专业学士学位学生的教科书。

图4: 普鲁金教授的修复实践与教学工作历程

3.思想价值

“规律性”修复理论很好地阐明了历史城市中建筑物、纪念物及公共广场与历史街区之间的关系,不仅用于指导俄罗斯建筑遗产的保护与修复,对中国的历史文化名城的保护也产生了深远影响。普鲁金的代表著作《建筑与历史环境》被我国学者韩林飞教授翻译成中文,在国内出版发行,陈志华先生分别在该书1997 年第一版中译版(图3e)和2009 年第二版中译版中写序。他评价普鲁金所创建的世界上第一个专业修复科学院,不仅为俄罗斯,也为全世界建筑遗产的保护留下了一笔丰富财富。[12]我国曾经在20 世纪中期学习俄罗斯建筑遗产的保护经验,1950 年代郑振铎主编的《文物考察资料》杂志转载、介绍了苏联文化遗产保护经验。20 世纪80 年代,以陈志华为代表的当代中国建筑理论家开始系统地翻译西方业已成熟的保护理论。1986 年陈志华先生将《威尼斯宪章》(1964 年)全文翻译发表,这是我国首次引入“真实性”保护思想。普鲁金在整理归纳“规律性”修复理论之时,也正值《威尼斯宪章》得到国际社会的普遍认可。“规律性”修复理论在城市历史区域层面上实现了“真实性”的保护思想。它以适应“历史环境”、延续历史整体性观念为出发点,解决城市历史区域、历史街区的协调发展问题,完善建筑遗产赖以生存的“历史环境”,为历史区域提供科学、合理、准确的远景预测方法,也为历史城市的更新设计提供了参照视角。

图3: 普鲁金教授出版的理论专著

三、“规律性”修复理论的基本特点

“规律性”修复思想的黄金之处在于确立了建筑遗产价值得以长期存在的共性论点,在此指引下,逐层建立遗产修复的价值认知范畴,构建最佳的理论模型,通过“总体设计”实现历史城市空间形体构图的完整,并结合“历史环境”影响因素判定修复过程方法论的可实践性。

1.遗产修复的价值认知与体系建构

建筑修复的过程是价值体系和修复数据创立与完善的过程,部分建筑的修复、整理和保护工作的最终结果可归纳为保护或恢复其建筑艺术的真实风貌,维系周围建筑及规划环境相互关系的正确性、长久性,及其价值体系和规模关系的整体性、合理性。普鲁金认为“历史上的或现代的实践及规律性状态建立在古建筑的价值系统之上”。[13]古建筑的所有价值[14]组成了具体的、确定的论据,一些建筑可能具有特定时期内的几种价值论据,价值的数量及形态也可能随建筑的不合理利用而改变。因此,修复工作是将技术手法与价值判断整合在一起,如建筑遗产整体或局部的修复,伴随修复意义及建筑体量变化,修复范围也随之扩大,而城市历史建筑群的修复则更为复杂,其价值认知与保护体系建构的制约因素主要表现为以下三个方面。

其一,保证修复工作的正确性和长久性。正确性证实建造部分及其细部最初的状态能够得到最大限度的完整保护,包括建筑细部、结构的最初状态,其最终目标是实现建筑遗产的长久保存。

其二,划定“历史环境”的认知范围,目标是保持其区域整体的完整性。建筑或建筑群落自身确定的形态反映其建筑风格或建筑时期,展示建筑美学的形态,修复意图是恢复其美学构图的整体性,以保持艺术和美学风貌的真实性。

其三,协调处理历史建筑群与建筑单体空间组合的规律性(图5)。在划定的“历史环境”范围内,和谐地、一体地修复古建筑,突出遗产单体价值特点,协调建筑周围与规划环境的、规模上的相互关系,如建筑群体空间中系统元素的划分,建筑细部和自身,甚至包括历史街区、历史城市局部,乃至局部之间的相互关系与融合。

图5: 建筑单体与组群的演变关系

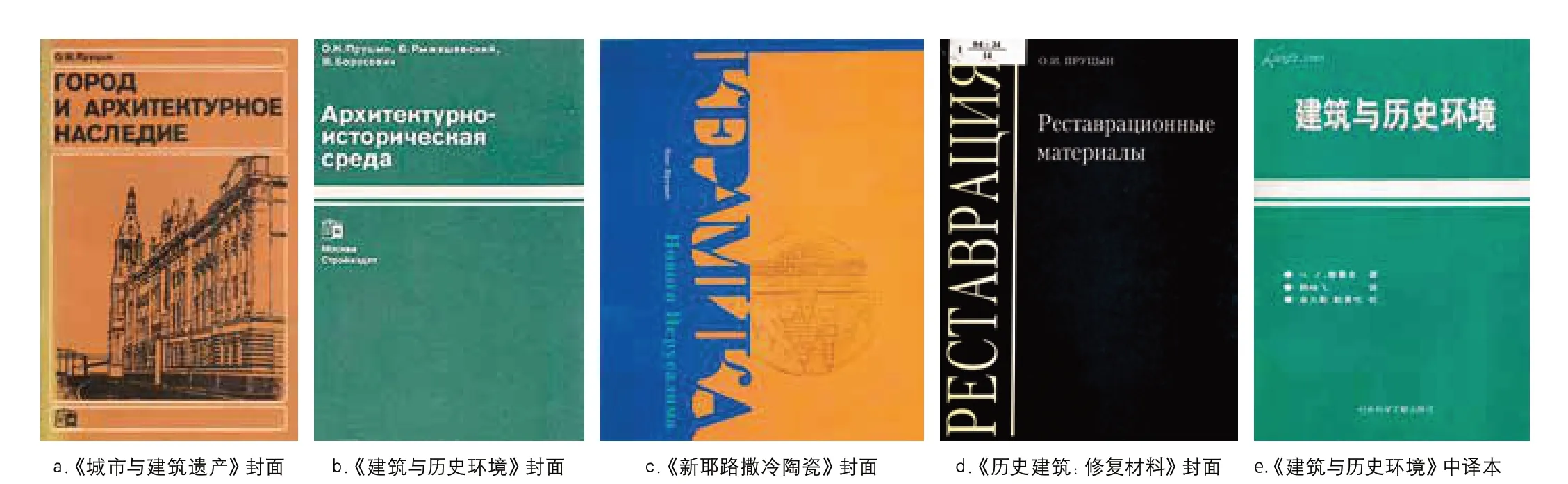

2.遗产修复的“阶梯状”理论模型

“规律性”修复理论并非是固定的、一成不变的行为准则,它建立在预先全面研究的基础上,以当代科学技术为保障,呈现为一种动态的发展过程。普鲁金将其凝练为“建筑修复的最佳理论模型”[15],它呈现了建筑遗产艺术倾向、价值评价取向、物质材料特点在建筑遗产综合评价中的具体走势,并根据建筑遗产单体、建筑群及所在历史城市区域建立系统的、完善的科学思维模式,使修复过程有据可循、并在一定数量及范围上有所突破(图6)。

图6: “阶梯状”修复的理论模型

首先,“阶梯状”层级推理模型将建筑遗产的最初面貌,或在有科学依据的最佳历史时期的状态作为重要标准,总结建筑遗产重建、修缮、修复工作的共同点,以及不同时期有利于“历史环境”完善与保护的确定意义。其次,与修复价值认知体系相对应,从保护层面来审视修复方法体系,即构成了从单体建筑到建筑群,以及城市局部的修复层级,以逐层递增的升级模式实现修复完善的最终目标。最后,阶梯状修复形成了从建筑遗产单体到古建筑群,再到历史城市局部的修复层级,在历史城市保护区划之中,以循序渐进的推理模式逐步固化了建筑遗产及其历史环境的良性状态。

3.遗产修复的“总体设计”理念

“规律性”修复理论协调历史城市建筑空间形体构图的组合规律,“阶梯状”理论模型搭建了历史城市的局部、古建筑组群、单体古建筑的关联性,总体设计则是实现古建筑历史的、城市规划的、建筑学的、艺术美学的、科学修复的、功能价值的全局观,能够还原建筑遗产与“历史环境”的真实状态。根据建筑遗产的系统差异,修复设计的工作量逐层增加,形成以下体系:单体建筑的修复→建筑群体的修复→城市局部的修复。

第一,建筑单体或局部的修复。预先关注单体建筑的局部,或者单体建筑结构的修复完成,目标是修复建筑遗产最初形态的重要部分。

第二,建筑单体所在的历史街道或建筑群的修复。主要针对历史城市规划体系中的历史街区、街道、建筑群,考量建筑遗产与毗邻建筑、整条历史街道、城市历史区域的轮廓和规模是否符合最初设计构想,目标是将其成为预想的、完整的、历史城市的一部分,并实现其作为城市历史局部的重要作用。

第三,保护建筑周围的历史环境。除考虑建筑历史、城市规划、建筑美学、历史、艺术走向等城市规划价值因素外,还有轮廓的、规模形体组合的建筑美学艺术价值因素,并依价值自身的次序构成遗产保护和修复工作的层级次序,长期逐渐形成的历史环境,逐层次对其延续保护。

第四,历史城市从局部到整体的修复。建筑历史环境的保护覆盖从历史街区到历史城市的构成物核心范围,这些属于在历史城市体系中所需完成的修复目标任务。该理念注重在城市体系中保护古建筑群,修复目标是与现代城市生活的功能需求相协调,但并不改变城市初期形成的历史环境。

4.遗产修复与历史环境因素

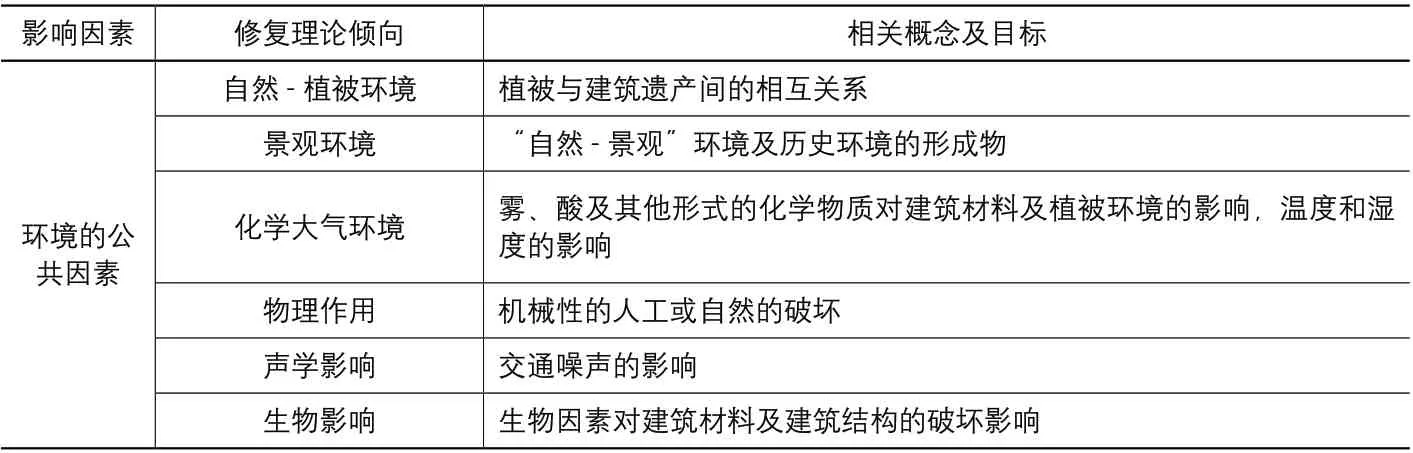

遗产修复过程依据“阶梯状”理论模型,以多面化的“实物”信息资料为判定因素,整合建筑空间环境及其历史文化的形成基础。“规律性”修复理论处于正确的、完整的历史价值立场,分析建筑遗产的影响因素,对于制定现实的、恰如其分的“历史环境”保护具有方法学的现实指导意义。“规律性”修复理论侧重的是建筑遗产在历史城市中的规划地位,寻找价值再现与历史区域修复设计的关联点,并在修复实践中结合“历史环境”的公共影响因素,诊断、分析建筑遗产受其影响产生和存在的具体问题及其未来将要发生的客观变化。因为有价值的历史信息在历史环境形成过程中总是起着或主或次的作用,所以具有系统意义的影响因素成为建筑遗产“历史环境”保护与修复的重要关注点(表1)。

“历史环境”影响因素汇总 表1

续表

四、“规律性”修复理论的实践案例分析

俄罗斯有大量实践证明“规律性”修复理论的指导意义和应用价值,以下将结合普鲁金教授在波兰古城和俄罗斯的修复实践案例,分析其循序渐进的修复思维,突出“历史环境”影响因素的实际效能,强化建筑遗产保护与修复的综合效益。

1.历史街区连续界面与街道制高点的转呈

普鲁金在《建筑与历史环境》一书中说:“在所有的修复实践中,应特别区分出历史街区的修复,它最具前瞻性,高于一系列建筑形体修复之上。”[16]因为历史街区中存在独立的艺术元素及每一个特定区域的典型历史特征,应用“规律性”修复理论能够更好地协调历史街区的综合元素,并维系区域中建筑组团及沿街建筑轮廓的完整性。如格但斯克(Gdansk)[17]历史街区局部重建方案,历史街道沿街建筑高度仅仅在一个不大的范围内变动,呈现特定的形式变化规律(图7)。历史街道的走向、宽度、长度、朝向及街道建筑体量的完整程度,这些参数指标呈现了最初的、完整的城市规划思想。

图7: 格但斯克古城的历史街区

虽然任何街道都是适应当时交通手段的互相联系的通路,但是历史街道并不能承载现代城市交通的重任,因此古老的历史街道主要以步行为主,街道的视觉秩序、制高点,以及各实体要素之间的视觉组合关系成为历史街道环境的主要修复内容。依据“规律性”修复理论,将制高点建筑与一般建筑的相互结合作为修复历史街道的要点,将整条街道或历史建筑核心区当作一个完整的历史城市局部来看待。在莫斯科(Москва)、卡斯特拉姆(Костромы)等城的历史街道中,著名建筑一般都是该区域的制高点,坐落在周边居住建筑的中心位置,低矮的居住建筑则通常成为这些公共建筑构图的背景(图8)。虽然街区中有些建筑的艺术价值并不高,但在修复过程中将其作为街道界面的一部分,因为它影响着整个历史建筑群的轮廓和整体效果,为保护周围建筑的历史环境而采取整体性修复方案。

图8: 历史街道的建筑制高点

2.历史城市局部或核心区的组群比例延续

将单体建筑与建筑群体的协调结合作为“规律性”修复的判定标准,建筑遗产体形空间逐步协调于周围建筑的历史环境,则采用合适的规模及比例将现代的新建筑与其周围的历史建筑相融合。“规律性”修复依据总体设计原则,综合考量建筑遗产的原始规模与比例的正确性,使其以完美尺度的视觉效果与周围环境合理地结合。建筑群或城市的轮廓,其基础是历史条件相互作用形成的建筑几何形式。建筑的几何关系、比例在群体中与单体建筑结合形成正面效果,而当将新建筑设置到历史环境中时,必须采用古代建筑巨匠经时间考验的建筑比例关系,如1∶2、1∶3等。普鲁金主持的瓦西里福音大教堂总体修复设计依据1∶2∶6 的数理比例规律,延伸至整个克里姆林宫历史区域,以此保护已形成的城市轮廓(图9)。在遵守历史城市的规律性比例前提下,可以达到修复城市轮廓的目的,应考虑单体建筑之间比例的改变。

图9: 莫斯科红场建筑高度分析图

在平面规划布局中,根据建筑遗产的相互关系设计毗邻建筑,确定其三维空间性质、形体性质,并用装饰丰富、有许多花纹的建筑细部强化建筑形体,创造建筑作品完整的艺术性。因此,为保护建筑遗产的历史环境,必须延续其历史城市规划思想,体现历史城市的规划价值[18],而无法在历史城市规划布局之外独善其身。

3.历史城市全景轮廓与城市内部空间构图

“规律性”修复理论为解决历史城市自身特点的建筑轮廓线问题提供了清晰的思路。俄罗斯宗教建筑独特的钟楼起伏形式,其丰富的轮廓线是通过采用许多几何形体的配合而形成的。在历史城市体系中,这种现有的建筑形态变成确定的规律性条件。如建筑的比例、相互关系、总体画面和高度,总是根据相邻建筑的种种指标而确定,基于建筑高度之间存在着的相关关系形成了建筑群之间的轮廓线。历史城市轮廓线总是城市全景组成中的必备因素,如雅罗斯拉夫、卡斯特拉姆、高尔基城、喀山等城市,其全景轮廓线的发展成了该规律有力的证明(图10)。

图10: 俄罗斯历史城市轮廓线的变化

“规律性”修复理论成为还原建筑遗产真实面貌,并有效延续其自身价值的手段。特定历史时期的建筑轮廓线及其比例关系被完整地保护下来,这主要依赖于这些建筑物之间经典的相互关系,这些相互关系可以很容易地与后期的建筑相融合。城市中已经不存在的历史建筑,如果它们是组成并支持公共构图轮廓的必要条件,那么应有根据地将这些建筑恢复重建。这些建筑可以采用现代材料,但应保持其最初的形式、高度及立面装饰。在此基础上,城市内部的空间构图轮廓线也取得了和谐性和整体性。

五、结语

“规律性”修复理论的导向作用不仅存在于确定的学术分析程序和单一系统中,更多是清晰建构了修复设计者的思维模式,达到科学地、有层级地保护本民族文化遗产这一目的。我国建筑遗产修复领域发展相对较晚,面对国内数量巨大的近代建筑,更加科学合理地保护历史环境,又保留建筑遗产的民族文化特色,学习借鉴他国的成熟理论、科学经验,避免误区、少走弯路,是势在必行的。2021 年在中国福州召开的世界遗产大会,提出遗产保护的“延续性”议题,至此,从国际社会推崇的古迹保护“真实性”到当代的“延续性”,贯穿其间是科学修复的功劳,探寻修复的“规律性”成为延续建筑遗产“真实性”的必经之路。因为无论是“历史的真实性”,还是“文化的真实性”,都是延续文化古迹有价值那部分的存在规律,包括历史规律、艺术规律、美学规律等,唯如此才能真正做到古迹保护的真实目的,以实现建筑遗产的“延续性”治理。

注释

1.5 统计学分析 用SPSS 17.0软件进行统计分析。数据用(±s)表示。组间比较采用两独立样本t检验,采用Person相关分析进行相关性分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

[1] 1961年3月4日,中国中央任命政府政务院颁布国家法律《文化保护管理暂行条例》,该条例1982年11月19日废止。

[2] A .M.巴夫里诺夫(А.М.Павлинов)(1852—1897),建筑师、修复师、建筑史学家、帝国艺术学院院士。俄罗斯修复建筑装饰理论的提出者,创建了史前到17世纪末的俄罗斯古代建筑与艺术的分期。学术著作有《俄罗斯建筑史》(1894版),《雅罗斯拉夫尔和罗斯托夫的古物》(ДревностиЯрославскиеиРостовские)。修复作品有切尔尼戈夫斯帕斯基大教堂(СпасскогособоравЧерниговеполучилзвание)。重要经历有调研罗斯古城、莫斯科克里姆林宫、古老修道院、高加索古建筑。

[3] H.B.苏丹诺夫(Н.В.Сутанов)(1859—1921)。

[4] P.P.巴 科 雷 什 肯(П.П.Покрышкин)(1870—1922),曾在意大利和法国学习,IAK修复委员会负责人,1909 年国家科学院院士。他关于建筑局部维修的主要原则及实例的著作《对古建筑及其艺术维修问题的一些简要建议》(1915年)是古建筑修复理论与实践的奠基之作。

[5] N.格 拉 巴 勒(И.Грабарь)(1871—1960),建 筑师、艺术评论家、画家,学术著作有《俄罗斯艺术史》(Историярусскогоискусства)。在他的主持下,对四千多件艺术展品进行了重新检查和描述。他还为特列季亚科夫画廊收购了俄罗斯艺术经典——奥列斯特·基普伦斯基和帕维尔·费多托夫的画作。

[6] Е.В.米 哈 依 洛 夫 斯 基(Е.В.Михайловский)(1897—1979),建筑师、修复师、著名建筑理论家,其修复作品是莫斯科费利代祷大教堂修复(1950 年)、莫斯科天主圣母大教堂修复(1953年),学术著作有《修复建筑古迹理论概念的发展》(1970 年)、《修复建筑古迹的方法》(1977年)。

[7] О.И.伊莲科(И. В. Ильенко)(1925—1996),修复师、俄罗斯近代建筑历史理论家,主要修复作品是梁赞克里姆林宫,梁赞.卡西莫夫遗址的考察测绘。

[8] 俄罗斯建筑土木科学院名誉会员,俄罗斯自然科学院成员,建筑遗产科学院院长,俄罗斯国际古迹遗址理事会副主席,俄罗斯联邦功勋建筑师。1949—1951年,在伊斯特拉市的新耶路撒冷修道院完成了战后的第一份修复工作。1955—1957年,在修复莫斯科红场的圣瓦西里大教堂期间,曾担任主任建筑师。一直致力于研究历史城市规划、历史建筑环境和修复材料等问题。

[9] 莫斯科建筑学院(俄罗斯国立科学院)是莫斯科的一所建筑学院,由莫斯科的大多数有执业执照的建筑师担任教学任务。这所学校的教学方法基于创造性和技术学科的综合,因此录取时对学生自身学习能力的要求较高,毕业的标准也更高。建筑专业的学生可以选择以下四个课程中的一个:建筑设计、城市规划设计、景观设计、修复设计。该学校建筑专业的项目不仅得到了俄罗斯相关机构的认可,还得到了国际建筑师联盟和英国建筑师协会的认可。

[10] 修复科学院的理论课程吸收、借鉴了西欧最合理的修复理论及实践经验,为修复专业人员教育提供了核心教学课程,修复专业的研究生课程主要有《历史文化古迹现代功能的保护、修复和改造的法律基础》《建筑古迹的研究方法与修复》《熟悉文物古迹修复工作流程》。课程学习的目的是掌握现代修复理论的基本规定、修复设计的原理,掌握对建筑古迹进行综合研究的知识和技能,获得解决建筑古迹迫切的现代化改造的经验,以及修复技术、工程设备的特殊系统等。统一的学习和交流为统一修复实践理论和指导思想奠定了深厚的基础,修复学校也成为俄罗斯古建筑保护的重要机构。

[11] 莫斯科修复艺术学院是修复领域的高级培训学校,坚持高质量工作的重要标准。因此,莫斯科艺术修复学院的招生审核非常严格,只有俄罗斯籍的学生可以报考,并且基础课程考试成绩出类拔萃,该学院的毕业生将获得俄罗斯文化部许可从事建筑遗产修复工作的资质。

[12] [俄]О.И.普鲁金. 建筑与历史环境[M].韩林飞,译.北京:社会科学文献出版社,2011:8.

[13] О.И. Пруцын.Архитектурно-ИсторическаяСреда(建筑与历史环境)[M].М.:Научноеиздание,1990:62.

[14] 俄罗斯对建筑遗产价值的分类有六种:历史的价值、城市规划的价值、建筑美学的价值、艺术情绪的价值、科学修复的价值、功能的价值等。

[15] О.И.Пруцын.Архитектурно-ИсторическаяСреда(建筑与历史环境)[M].М.:Научноеиздание,1990:93.

[16] [俄]О.И.普鲁金. 建筑与历史环境[M].韩林飞,译.北京:社会科学文献出版社,2011:143.

[17] 格但斯克(波兰语:Gdańsk),德国称但泽(德语:Danzig),是波兰波美拉尼亚省的省会城市,也是该国北部沿海地区的最大城市和最重要的海港,格但斯克位于波罗的海沿岸,波兰北部最大的城市,与索波特、格丁尼亚两市形成庞大的港口城市联合体——三联市。这座城市在欧洲政治、军事与外交史上,历来属于最受人关注的焦点之一。

[18] 俄罗斯城市规划价值指的是与建筑体相联系的、建筑历史的规划系统,建筑所处的历史环境,其基础是组成它的范围,赋予其建筑古迹性质的城市规划特色,以及与此同时的建筑形体空间系统元素的划分。