廊、路径、视觉

——A·康斯坦丁尼迪斯网格住宅设计的启示

2022-07-13宫聪

宫聪

龙灏

胡长涓

当下正处于信息爆炸时代,中国乡村“日常乡土景观”深受杂糅着中式与欧式建筑风格的“山寨”文化的浸润,这些房屋往往共享着一套相似的平面原形,反映出乡村自组织建设中的集体无意识行为[1]。国内近年来涌现的职业建筑师扎根乡村住宅的实践热潮,在本土材料、造型样式、建造技术等方面做了多样化的尝试,却鲜有明确的理论总结。而20 世纪中叶地中海国家推崇地域主义建筑,尤其是乡村住宅,普遍追求场所精神、人性尺度、天然材料、建造方式与细部、传统形式语言等特征以抵抗千篇一律的国际风格,这些实践对当代中国的乡村建设颇有启发价值,其中康斯坦丁尼迪斯正是主张乡土与朴素运动的希腊建筑师代表[2]。

艾利斯·康斯坦丁尼迪斯(Aris Konstantinidis)

艾利斯·康斯坦丁尼迪斯(Aris Konstantinidis,1913—1993,简称康氏)是希腊著名的现代主义建筑师。在20 世纪现代主义国际风格弥漫全球的同时,康氏创造了独特的建筑方案作品,从而催生出一种地域主义的现代建筑。其认为,真正的希腊建筑是在乡村发现的,是“有根的,是从岩石、土壤、特定土地和景观的水域中萌发出来的”[3]。康氏一生设计了大量的居住类建筑,包括独栋住宅、酒店、公寓、廉价房等,其中大部分独栋住宅在材料、尺寸、平面组织等方面呈现类型化与乡土特征。

康氏住宅的平面逻辑受到现代主义风格的影响,是一种刚性的网格模式,也是适应场所条件的表达。除了对气候、景观、光线精雕细琢的处理外,其作品中网格化的平面布局也表达出路径与视觉对塑造住宅功能的影响,这种设计方法具有明显的分类特征,“片墙网格”在建筑适应环境与组织空间中具有重要意义。本文对《康斯坦丁尼迪斯建筑作品集》(Project+Buildings Aris Konstantinidis)中以阿纳维索斯周末住宅(Weekend house,Anavyssos,1962 年,简称“周末住宅”)为代表的网格住宅平面进行分类研究,基于类比分析视角与空间句法[4](space syntax)软件,探讨了路径与视觉在塑造家庭空间的作用以及平衡效率与功能的方法,继而挖掘了康氏网格住宅成因,希冀引起国内乡土建造在时代性、地域性、生态性、社会性等方面的思考。

一、“廊”的类型学研究

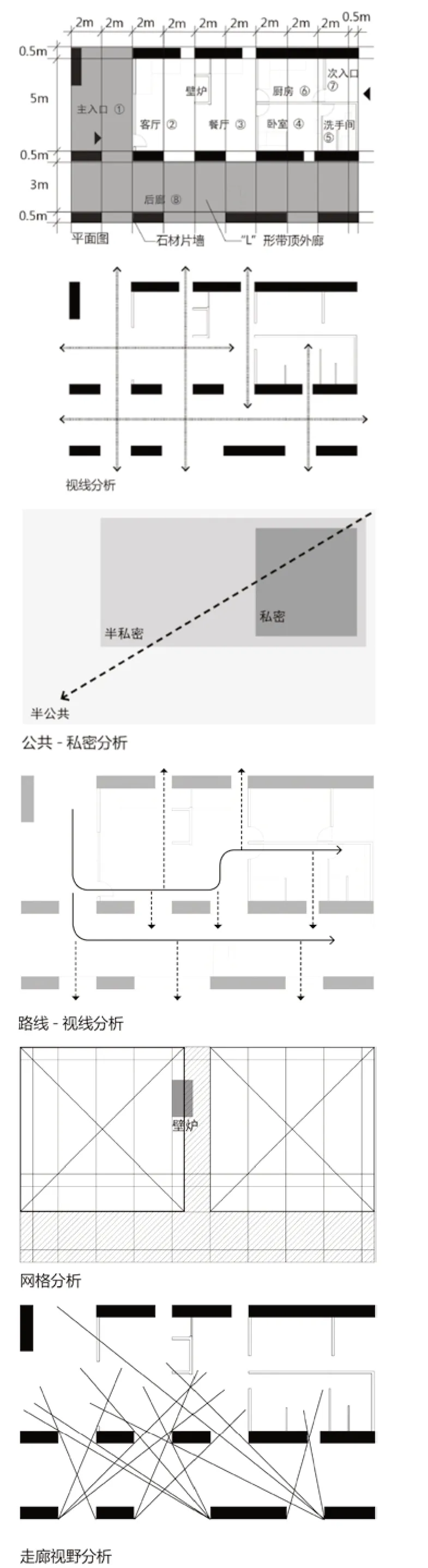

康氏早期的作品受阿道夫·路斯(Adolf Loos)的体积规划(Raumplan)、密斯·凡·德·罗(Mies Van der Rohe)的自由流线以及当时流行的乡土建筑理论的影响[5],直到其1962 年的周末住宅,简明的形体、真实的结构材料、理性的平面布局等都说明了这栋建筑的与众不同[6]。这是一个满足居民基本需求的家,带有壁炉的客厅、卧室、浴室和厨房布置在一个网格单元为2m×5m 的矩形平面中。整片素混凝土屋顶板覆盖了所有房间以及支撑在6 片石墙上的“L”形外廊,外廊长边网格单元为2m×3m。在材料方面,这栋住宅直接参考了勒·柯布西耶(Le Corbusier)在巴黎郊外的亨菲尔周末住宅(Villa Henfel,1935 年)——竖向支撑与水平屋面有明确的材料划分(图1)[7]。周末住宅具有严格的理性布局,如私密卧室到公共外廊的过渡秩序,壁炉位于客厅及平面的中心位置,开洞与开窗形成的视线穿透关系,路线与视线的对应关系,以及外廊的片墙布局与房间的视野关联等(图2)。

图1: 阿纳维索斯周末住宅(左)与亨菲尔周末住宅(右)

图2: 周末住宅平面及分析

康氏一生设计的独栋住宅总共有39栋,其中已建成13 栋,周末住宅及之后的作品都有着明确的造型语言与空间组织结构。这些独栋住宅中,结构功能的石墙有着统一的0.5m 厚度,平面遵循2m、2.3m、2.5m、3m、4.5m、5m 等基本网格模数,片墙外廊与“片墙网格”的概念贯穿住宅的设计逻辑[8]。为了与环境对话,建筑师使用当地收集的石材作为支撑结构砌成片墙,明确区分了玻璃、木材构成的围护结构与素混凝土楼板,用尽可能少的材料与形式来满足功能与结构需求,凸出片墙网格中实与虚的划分关系[9],这也是自然与人造物的划分与融合。正如肯尼斯·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)所言,其建筑中都有一种存在于梁柱式钢筋混凝土框架的普世理性与有填充用途的当地石材砌块的本土触觉之间的矛盾[10]。在平面组织方面,建筑开口方向、尺寸、灰空间的设置与气候、地形、行为习惯相关,通过“封闭—开放式过渡空间”(enclosed open spaces)[11],联系周围环境和功能,连接内部和外部空间,使得建筑与环境融为一体。从“廊”在这些作品平面中的功能来看,本研究将其分为了如下四类(表1):

A. 典型的“周末住宅”式的平面模式,外廊控制着矩形住宅公共区域的视线、室内外的过渡、主要立面以及平面的整体构成,是住宅联系场地与室内的象征性空间,如周末住宅、埃宅II、埃宅IV 等。

B. 外廊被“偏置”,往往作为入口的前廊、通往庭院与露台的走廊。平面构成上外廊没有明显的识别性,也不一定构成建筑的主立面,如斯宅II、潘宅、埃宅I、埃宅III 等。这几处住宅平面呈现一定的对称性,由内凹院、中心庭院、露台等组织功能并构建公共区域。

C. 外廊融入室内平面成为片墙,平面较为紧凑,利用片墙、院落、楼梯等分割公共与私密区域、划分家庭阶级,如斯宅I 与埃宅V。

D. “片墙网格”模式的探索期住宅,以方柱廊、内凹庭院、柱网结构等探索住宅与环境的关系、建筑的功能组织以及路径的引导,追求空间秩序,如卡宅、依宅、菲宅等(图3)。

图3: 康氏住宅分类

在上述四类住宅中,周末住宅中石材片墙并不设为室内隔墙,暗示了片墙是作为内外空间的界限,之后其他住宅中石材片墙逐渐融入室内,廊、院、片墙相互交融,反映出建筑与自然的融合。以下本文将对康氏在这种紧凑的片墙网格平面中如何处理上述四类住宅不同的路径与效率、视觉与公共性关系进行分析。

二、路径与拓扑结构

沃尔特·本雅明(Walter Benjamin)在讨论室内空间诞生时写道:“居住就是留下痕迹。”[12]日常生活痕迹与使用者在房间内的所行所观、所用所思密切相关。康氏A 类住宅中,经前廊进入室内后,具有明晰的主导路径;B 类住宅融入了庭院、后院、连廊、屋顶露台等过渡空间,使得路线分散且多变;C 类住宅平面紧凑立体且上下分级;而上述三类住宅平面模式均源于康氏前期对D 类住宅的尝试。通过对住宅交通流线、拓扑关系、功能划分、“廊、台、院”设置等进行分析,四类平面空间在路径组织方面具有清晰的规律与延变。

康氏的典型独栋住宅分类 表1

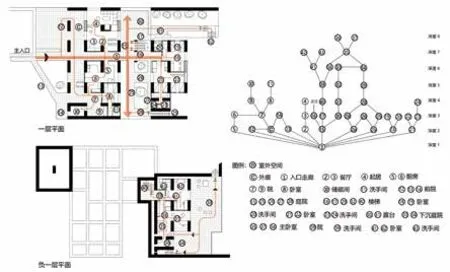

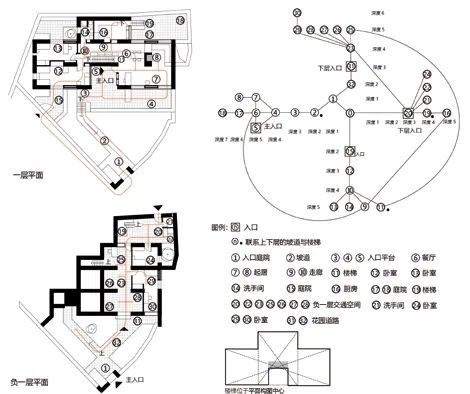

1. 矩形平面与主导路径—— A 类住宅

周末住宅、埃宅II 及埃宅IV 都有着规整的矩形界面,建筑与环境需要通过外廊过渡,外廊与庭院类似,可以模糊室内外边界。进入埃宅II 玄关后在门厅进行三个方向的分流,空间拓扑结构基本对称,其中“玄关—起居—餐饮”的主导路径因丰富的视觉层次以及与前廊的视线关联得到强化(图4)。埃宅IV 由于工作室与庭院的置入,拓扑结构较为复杂,形成“前廊”“玄关—起居—餐厅—工作室”“洗手间—庭院—厨房—交通庭院”等三处视线相互渗透的平行流线,以及多处相互环通的串联路径,降低了空间的整体拓扑深度;同时将后置的庭院、楼梯、厨房等尽可能与前廊联系。进入室内后,引向起居与工作室的公共流线仍是主导路径,引导性的线性空间与环通空间体现了高效与功能为本的现代主义思想(图5)。

图4: 埃宅II平面及路径分析(左)与拓扑结构(右)

图5: 埃宅IV平面及路径分析(左)与拓扑结构(右)

2. 廊台院与分流—— B 类住宅

斯宅II 中,走廊、露台、庭院与各个功能块相互穿插渗透,联系起居、厨房、卧室的走廊成为交通主体。横向入口走廊与纵向庭院组成的十字形公共空间结构划分了功能,组织了流线,基本可以通达一层所有的房间,前廊仍然作为主要立面与进入十字交通结构的过渡空间(图6)。0.5m厚的毛石墙矩阵化布置,仿佛在弥补建筑师1965 年未完成的马诺卡托奇亚家庭住宅(One family house,Monokatoikia,简称马宅)中纯粹网格空间的遗憾(图7)[13]。斯宅II 的矩阵片墙网格中,梁、柱、墙融合于一起,建筑强调纯粹的墙体立面划分与水平屋顶覆盖。“墙体—屋顶”本身与周边地形“连接”,凸显了交织的光影,丰富了地平线(图8)[14]。此外,三处垂直交通的置入,降低了负一层复杂平面中所有房间的拓扑深度,空间理性且高效。

图6: 斯宅II平面及路径分析(左)与拓扑结构(右)

图7: 马宅平面

图8: 斯宅II,建筑作为地形的“凸起物”

埃宅I 中,庭院与露台依循建筑体块边界而设,左右两端的外廊与起居室、工作室并无太多视线交流,更多的是发挥空间过渡与交通功能。进入建筑的路径穿过中间入口连廊与露台后左右分流,在二层相交,卧室与二楼工作室是拓扑结构中最深的房间。二层环绕工作室的露台以及连接左右体块的平台加强了该层房间与周边环境的过渡与联系,与一层较“拘谨”的平面形成对比。整座住宅由于一层中间点柱、两处外廊、二层露台以及体块退让,建筑看起来极其通透,更具有公共性。此外,入口连廊左转后的“餐厅—起居—厨房—露台”环通流线与右转后的工作室环通空间,以及二层的连接平台,都增强了建筑的连通性与可达性等公共特征(图9)。

图9: 埃宅I平面及路径分析(左)与拓扑结构(右)

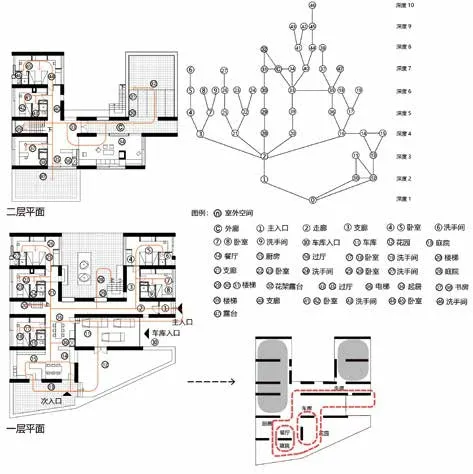

1974 年的潘宅与1977 年的埃宅III 中,外廊均处于较高的拓扑深度,是上层露台与起居室的过渡空间。在潘宅中,外廊后置,具有一定独立性与开敞性,但不宜到达,室内与室外路线相较独立。进入门厅映入眼帘的是由内凹庭院、外廊、露台组成的空间,开敞的起居室将视线引向公共部分。入口左转的“过厅—卧室—衣帽间—车库”与右转的“餐厅—楼梯平台—卧室”形成的两处环通路径,降低了住宅一层整体的拓扑深度(图10)。埃宅III 是具有7间卧室的“卧室之家”,外廊被弱化,融于二层花架露台中,毗邻视线较好的独立起居室。进入一层后直通走廊主导的庭院、楼梯、餐厅等公共空间,公共区域与卧室以走廊为界左右分区。埃宅III 中一层“餐厅—厨房—庭院”的环通,以及外圈多处环形交通,对应二层开敞的起居室,两者都加强了公共区域的交通功能(图11)。

图10: 潘宅平面及路径分析(左)与拓扑结构(右)

图11: 埃宅III平面及路径分析(左)、拓扑结构(右上)与环通空间分析(右下)

3. 家庭阶级与立体交通—— C 类住宅

斯宅I 与埃宅V 相较于上述住宅,其功能与空间更紧凑,外廊融于片墙网格中,庭院与露台作为室内外过渡空间更具功能性,立体流线特征与家庭功能的竖向划分较为突出。斯宅I 一层起居和卧室均与室外平台和庭院环通,两间卧室、起居室以及厨房都各有相应角院。建筑一层平面布局对称,但负一层秩序严谨,等级分明,由“L”形走廊支配与联系各个房间,与一层较自由的流线形成对比。斯宅I 虽然面积有限,却有3 处楼梯,形成多处立体环通,增加了上下层的交通联系(图12)。埃宅V 平面更加规整紧凑:上下层有三处竖向交通,同样位于平面构图中心的楼梯既分隔一层的私密与公共区域,又控制与服务上下层功能(图13)。除此之外,两栋住宅在进入室内之前的序列引导、起居室前后庭院的视线联系、入口处连接上下层的斜坡等均有着类似的手法。不同的是,斯宅I 负一层为佣人房,空间秩序分明且功能紧凑,也体现在卫生间、开窗、卧室尺度等方面;埃宅V 负一层为儿童房,空间组织规整有序,设有游戏场地,卧室也有较好采光。

图12: 斯宅I平面及路径分析(左)、拓扑结构(右上)、楼梯位置分析(右下)

图13: 埃宅V平面及路径分析(左)、拓扑结构(右上)、楼梯位置分析(右下)

从这两处住宅可以看出建筑师在家庭空间设计中的主观意识,康氏于1961年为女作家伊莱克特拉·卡德穆(Electra Kadmou)设计的沃里亚戈米尼独栋住宅(One family house ,Vouliagmeni) 中, 也体现了住宅的“规训”作用。其中住宅的负一层为保姆房,一层为起居功能,二层为主卧以及预设为3名孩子准备的儿童房,严格的上下功能分层与类似栅栏的立面栏杆造型等,都暗示了建筑师对客户遵守社会道德的期许[15](图14)。

图14: 沃里亚戈米尼独栋住宅平面(左)与局部立面(右)

4. 网格探索—— D 类住宅

除了周末住宅引延伸出的片墙网格住宅外,康氏在职业生涯的前期也有许多寻找自身表达规律的住宅作品,例如1953年的卡宅、1961 年的菲宅、1962 年的依宅中,对路径分流、中轴线、庭院、柱廊与柱网等特征的尝试。卡宅虽然没有建成,但可以看出建筑师开始探索自身的设计语言:网格、柱廊、对称性、环通空间、左右分流、浅空间、嵌入式花园等。其中入口连廊与后廊连通左右房间,功能秩序严谨,动静分区明确,公私分明,但缺少片墙网格的识别性(图15)。

图15: 卡宅平面及路径分析(左)与拓扑结构(右)

由此可见,在A 类住宅中,建筑矩形平面规整,进入室内后通往公共区域的主导路径与外廊视线紧密联系;B 类住宅中,庭院与露台的置入使得各块功能较为独立,分流路径更复杂,呈现直达式(如斯宅II 和埃宅III)与左右式(如埃宅I 和潘宅)的分流特征;C 类住宅中,建筑师更多思考了家庭阶级在立体流线与分层布局中的体现,功能集中,庭院外置;D 类住宅是建筑师前期对网格住宅的探索,大部分住宅流线呈现左右分流的均衡拓扑结构。

康氏在组织住宅路径方面更多地使用线性交通与环通结构来降低空间深度与增加空间效率,关注外廊、露台、庭院等室内外过渡空间在路径拓扑结构中的穿插与渗透,追求现代主义视野下的住宅空间利用的高效性、功能性与社会性。现代住宅一方面追求功能紧凑以及室内外交流,另一方面强调公共性与私密性的划分。康氏的住宅通过环通空间与线性空间缩短了住宅的整体深度,加强了对廊台院等灰空间的利用,但是在提高房间高效利用的同时,小体量住宅怎样有效区分空间的公共与私密呢?

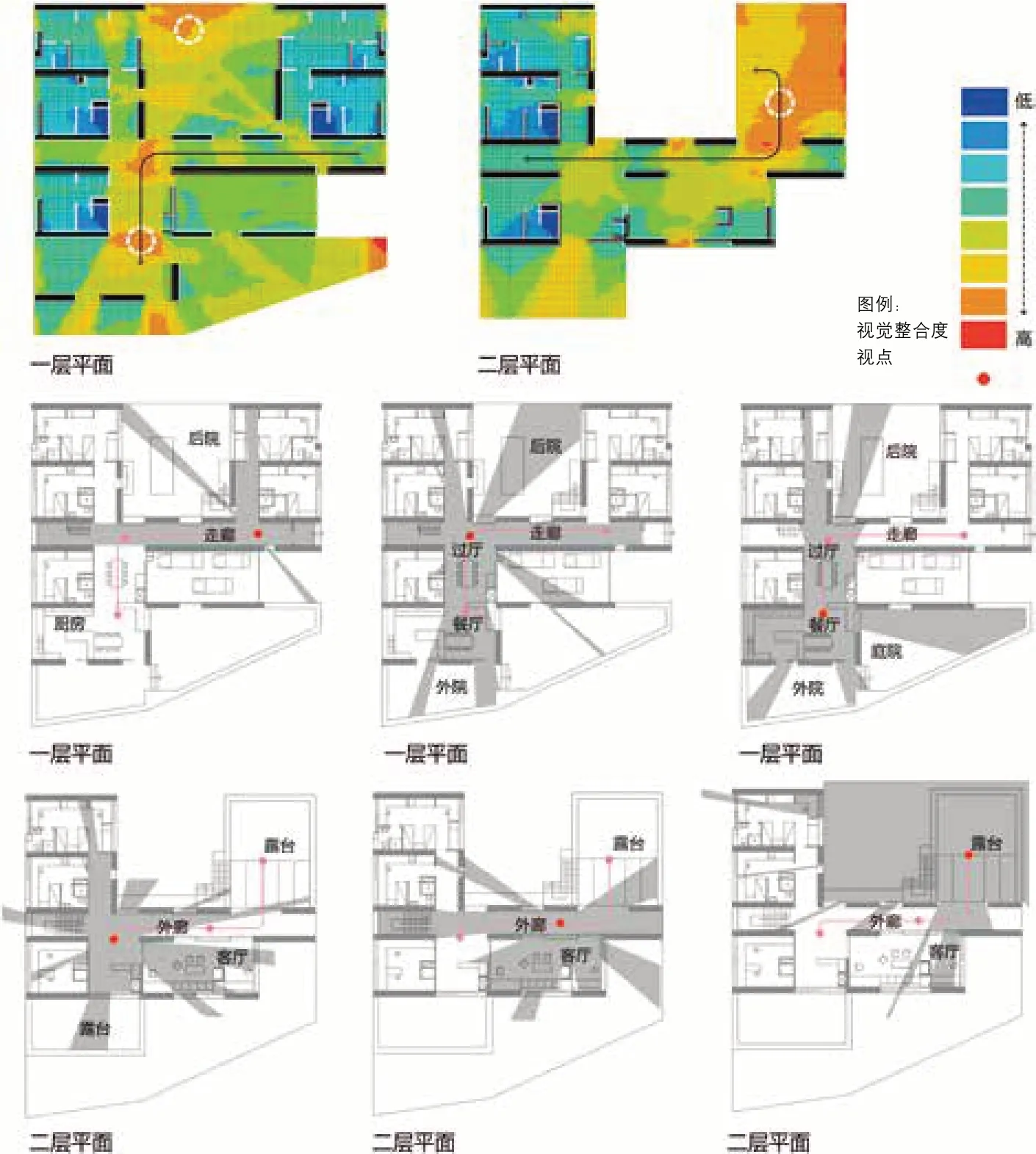

三、视觉与公共性

住宅公共性与私密性的划分除了合理的功能分区与增加房间交通联系外,还可以通过强化公共空间的视觉整合度进行划分。视觉整合度,即该空间与其他空间在视觉方面的集聚或离散程度,可以反映该空间在整个平面中的中心性与视觉吸引力。康氏A 类住宅的柱廊可以直接增加起居室的视觉整合度;B 类住宅中视觉整合度最高点在中庭、客厅、餐厅、露台等不同位置,结合相应功能对空间进行对比与暗示;C 类住宅中起居室为视觉整合度最高点,对同层平面进行视野控制,分化上下功能。下文将对各类住宅平面视觉整合度与关键位置的视野范围进行分析,研究住宅公共空间的视觉吸引力以及主路径中的视线和视野变化,探讨建筑师区分公共与私密的空间组织手法。

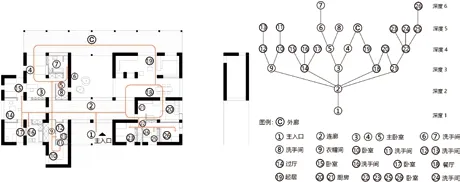

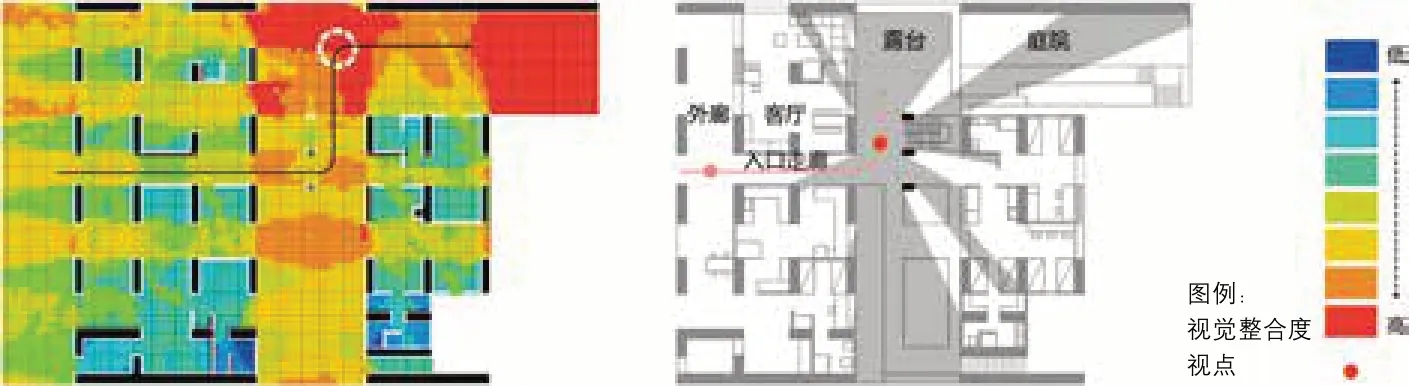

1. 外廊的视觉强化—— A 类住宅

周末住宅、埃宅II、埃宅IV 均有紧凑集约的方形布局,结合房间之间的环通流线,很容易造成公共的起居空间与私密的卧室之间的干扰。建筑师除了明确划分功能外,外廊的精心布局也巧妙地强化了起居空间视觉层面的公共属性。在周末住宅中,视觉整合度最高点位于入口对景的外廊(图16),廊在这栋建筑中有绝对的吸引力,进入“L”形外廊入口后视线会一直被外廊及远处景观吸引。外廊对起居空间的视野与视线控制是步移景异的,这由片墙的厚度与恰当的错动形成(图16 左下)。周末住宅入口门廊直接对应正对面片墙景框里的海面,进入玄关后室内正面视野的变化不大,但侧面相互叠加的窗框与片墙方洞强化了远处景观(图16 中下)。继续深入,望向外廊的视野被左右两处窗洞分散,但视线仍可以穿过片墙间隙望向远方的海岸线(图16 右下)。

图16: 周末住宅视觉整合度分析(左上)、视野变化分析(下)、入口门廊正对面的片墙景框(右上)

与周末住宅的后廊不同,埃宅II 与埃宅IV 将外廊作为进入室内的过渡空间前置,前廊在视觉上控制着住宅的公共空间。两栋住宅中视觉整合度最高点位于外廊临近的起居室、餐厅、工作室,外廊产生的吸引力转移到室内公共空间,以此引导进入玄关后的视线转向公共区域(图17)。进入埃宅IV 后,向左拉长的视线以及面向走廊打开的各个空间加强了公共区域的引导性:经过起居室,视野在前、左、右方都能恰当地穿过方窗与外廊片墙间隙或交通庭院到达远方;到达工作室后,穿过外廊的视线变化了位置,但望向背后交通庭院的视野分散成两处(图17 右);到达庭院的楼梯之前,视野有一定局限性,到达二层阁楼后,视野完全打开(见图5)。在A 类住宅中,外廊的置入增加了公共空间的视觉整合度,主路径中形成了多层次的线形视野,加强了对起居与工作室的视线引导。

图17: 埃宅IV一层视觉整合度分析(左)与工作室视野分析(右)

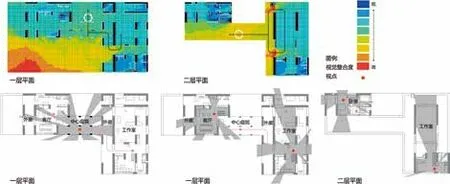

2. 视觉对比—— B 类住宅

斯宅II 与埃宅I 中,起居室与卧室有着明确的体块划分,公共活力更多集中在连接体块的开敞内廊与内院(图18、图19)。在斯宅II 的视觉整合度分析中,外廊的视觉吸引力并不突出:入口廊道笔直地通至中央楼梯后,视野向两侧打开,线性视野变为扁平视野;楼梯附近的三处点柱与埃宅I 一层中间柱网的功能相似,除了作为支撑结构外,还可以分散扁平视野并引导视线(图18 右、图19 左下)。庭院与露台的视觉整合度最高,紧邻起居室与餐厅,是这栋双户住宅的公共核心与“开敞客厅”。与斯宅II 主路径中先抑后扬的视觉体验不同,埃宅I 中整合度最高的空间位于连接左右体块的入口处中心庭院。斯宅II 一层楼梯口视线导向了视觉整合度最高的庭院,而埃宅I 一层中间柱网位置的视线更多被引向左边起居室。穿过埃宅I 客厅上楼到达卧室后,楼梯间封闭的视野转向三面开敞的视野;相反,经过工作室的直跑楼梯上楼后,视线有着明确指向性(图19 右下),建筑师通过视野的对比暗示了二层休闲散漫的“住所”(卧室)与目标明确的“工作室”之间的功能差异。

图18: 斯宅II一层平面视觉整合度分析(左)与楼梯处视野分析(右)

图19: 埃宅I视觉整合度分析(上)与视野分析(下)

埃宅III 中,庭院与走廊组织了平面,“房间—走廊—庭院”由内向外的层级结构消解了体量,过渡了室内外空间(图20)。进入玄关后,笔直的走廊引导着路线与视线;到达楼梯前端后,过厅、餐厅和外院形成的深层次空间将视线引至餐厅(图20中);到达餐厅后,望向庭院的视野被石墙打散,此时的视点具有控制一层3 处庭院的视野,视觉整合度最高(图20 右中)。二楼十字交通空间连接了两处露台、客厅以及卧室,客厅斜夹在两处露台之间,形成视线联系。线形交通结合多处分散的露台、庭院,“玄关—直线走廊—餐厅/二楼客厅与开敞露台”主路径中的视觉对比与体验更丰富,其中线性空间引导路径中的视线方向与视野变化。

图20: 埃宅III视觉整合度分析(上)与视野分析(中、下)

与斯宅II 和埃宅III 中入口直线走廊营造的探索式路径不同,潘宅的交通结构更近似于埃宅I,通过门厅或中心庭院联系左右功能块。进入潘宅门厅后左右分流到达过厅与客厅两处交通核。门厅转角处、客厅以及外廊都有较高的视觉整合度,将视线引至公共区域,外廊划分了后院与露台以及分散了“门厅—客厅”望出的视野。客厅三面通透的界面形成发散视野,加强了公共性,但窗外的外廊、庭院与露台又增加了建筑与环境过渡产生的“隐秘性”,形成一种内放与外敛的博弈(图21)。

图21: 潘宅一层平面视觉整合度分析(左)与门厅转角处视野分析(右)

3. 视野控制—— C 类住宅

康氏住宅中央楼梯往往作为交通中心,视觉整合度最高。在斯宅I 与埃宅V中,由于建筑集中布置,交通中心与视觉整合度中心都聚集在餐厅与起居部分。进入两栋住宅的客厅后,可以感受到全角度的发散性视野。靠近客厅的主楼梯位于一层开敞空间的构图中心,控制着住宅公共区域以及庭院的视野;楼梯作为联系上下的通道,也暗示了家庭阶级的上下分层(见图12、图13,图22、图23)。

图22: 斯宅I一层平面视觉整合度分析(左)与门厅转角处视野分析(右)

图23: 埃宅V一层平面视觉整合度分析(左)与门厅转角处视野分析(右)

在A 类住宅中,外廊增加了客厅的视觉整合度,强化了住宅起居空间的公共性。在B 类住宅中,由庭院、露台、线性交通等组织公共空间,院、点柱、片墙以及外廊共同提升公共空间的视觉整合度,运动过程中形成了基于功能需求的视觉对比体验。在C 类住宅中,外廊完全融入住宅内部结构中,通过起居室与楼梯的布局对庭院与同层房间进行视线控制,隐喻了住宅的家庭秩序与公私分区。在D 类住宅中,可以看出上述多种类型的平面雏形,例如卡宅中类似潘宅的点柱后廊与类似埃宅的中心庭院,依宅与菲宅中的前院设置与左右功能划分等。建筑师已经开始思考片墙、庭院、柱廊对住宅公共区域的视线与视野的影响。

在住宅空间中,视觉整合度密切影响居住者对房间的公共性与私密性感知。康氏通过廊与片墙的错落布局、墙身厚度、开窗、流线的组织等方式,在楼梯、客厅、餐厅等公共空间以及“廊、台、院”等灰空间设计控制性视点,将视线引向窗外及远处层次丰富的景观,并形成了线形视野分层、扁平视野分散、发散性视野控制的特点,从而强化公共区域的视觉整合度以及路径中的视觉对比,凸显公共空间的视觉公共性,呼应现代居住空间中不同使用者的心理诉求。

四、廊、路径、视觉——片墙网格

康氏这种由“廊、路径、视觉”组织的片墙网格迷宫从何缘起呢?

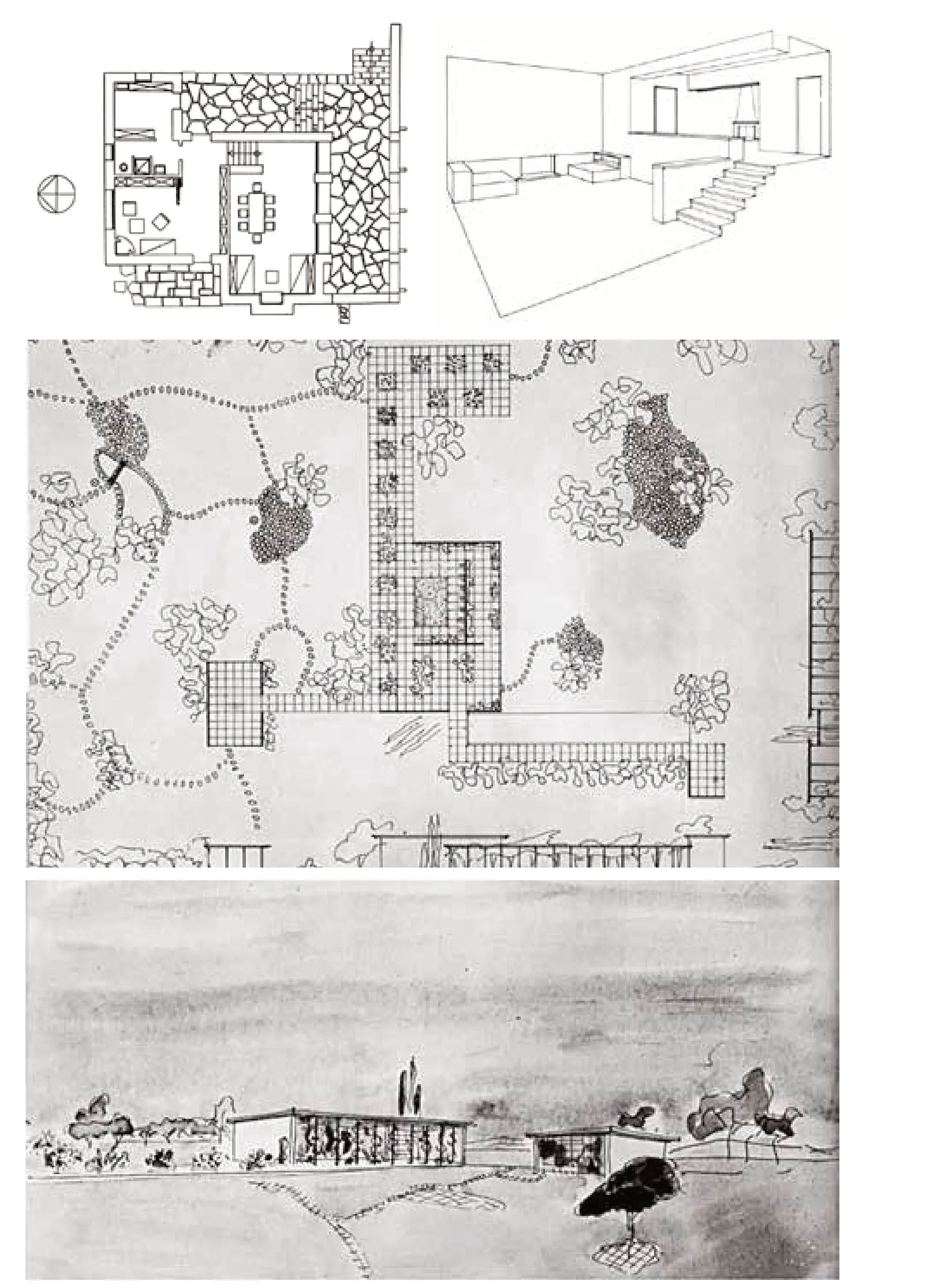

第一,从他早期的作品来看,路斯、柯布及密斯的现代主义理念浸润其中:如1938 年其设计的第一座乡村别墅(Country Residence,Eleusis)呈现了路斯爬山式的路径体验;1939 年的公园展廊概念方案(Garden Exhibition,Kifissia)参考了密斯的德国馆中点柱与片墙的组合;柯布“自由平面”与材料划分理念也贯穿康氏网格住宅(图24)。正是基于现代主义启蒙,其片墙网格平面中简明的逻辑恰能解决住宅的功能需求以及创造空间的场所感。

图24: 第一座乡村别墅(上)体现了路斯体量规划的路径特征,公园展廊概念方案(中、下)参考了密斯的德国馆中基于网格的平面组织

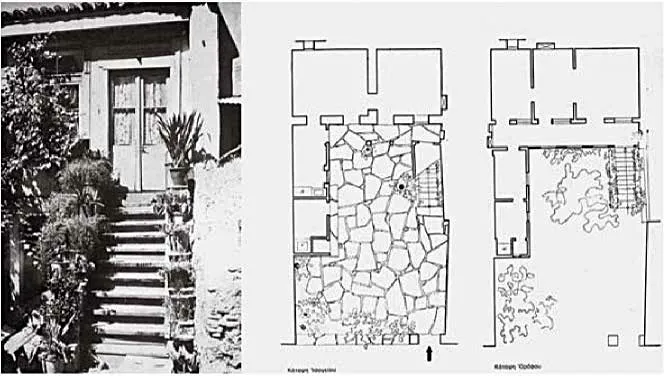

第二,源于康氏对无名建筑(anonymous architecture)与老旧住宅的崇拜(图25)。康氏认为,乡土建筑(雅典老房子)与城市中的“人造人”不同[16],它不仅是人体的延伸,而且“受欢迎”的是其周围的自然与风景,因此康氏的建筑中重现了这种“自然”[17],并通过在网格中穿插“廊、台、院”的路径组织,推崇视觉上“风景如画”的游览体验[18]。此外,根据当地气候的需要,裸露的石墙反映了他追求材料和功能“真实”的理念,正如1942 年开始设计的一系列周末住宅到斯尼亚酒店(Xenia hotel,1958—1964 年),源于其对乡土建筑的最高敬意:低矮简洁的造型与当地材料使得“它们几乎能够被大自然抹去”,映射出批判地域主义的倾向[19]。

图25: 雅典老房子。康氏利用草图和照片仔细研究了这些房子,发现这些房子总是由一个庭院以及1 ~2层楼的一系列房间组成,且大多是用木头和石头建造的。当两层楼高的时候,上面通常有一个玻璃凉廊,下面有一个半遮的空间。典型的特征包括一个外部楼梯,庭院中的一口井,以及一堵高高的隔离墙——保护房子免受路人的注视

第三,源于康氏对古希腊建筑回归与身份认同的期待。正如康氏住宅所暗示的那样,希腊文化的某些方面被理想化、模仿和利用,以满足欧洲人对起源的追求,其试图“重新唤醒”古雅典建筑的内涵,拒绝对传统希腊形式的复刻[20]。古希腊建筑外廊立面,“廊、台、院”等灰空间,连续的视觉体验,以及深刻的数理关系在康式网格住宅中均有体现。康氏通过一个几何过程来构思建筑,并通过片墙网格将不同材料有机地联系在一起,置于大地,仿佛是从中诞生的,所有这些都同时满足了功能、文化和心理的需求。而这些要求自古以来就被乡土建筑所推崇。

在希腊山地地形中,网格布局也可以较好地适应场地,对穿与通透的空间充分尊重地中海气候,片墙较于点柱更具利于引导与围合空间,展现当地石材肌理塑造的整体感[21]。此外,在康氏看来,柔性的界面更尊重自然,廊、院、片墙等“这些半封闭的空间,这些介于内部和外部之间的空间给了每个人更好地站在自己的维度上的机会,从而与自然和谐地生活,开启一场对话”[22]。康氏通过自己的方式找到了适合希腊本土的现代表达。

五、对中国乡土建造的启示

现代希腊建筑有着丰富的地域主义传统,弗兰姆普敦等人经常将其作为一种独特的范例加以提倡[23],而康氏无疑是希腊地域主义代表人之一,但更重要的是其乡土住宅平面中体现出的细腻的现代性、地域性和操作性合一的特征。首先,康氏住宅根据廊在平面中的结构组织功能,通过周末住宅、外廊偏置、外廊融入室内等不同模式在组织功能与流线中体现出差异性;其次,康氏在设计中对高效便捷的流线与公共与私密的功能分区这两个现代主义住宅最重要的平面布局要求进行了理性的结合——用路径产生现代性,用视觉产生公共性,具体包括:康氏住宅网格平面通过环通路径与线性交通缩短流线;院落、廊、片墙、开洞与开窗设计增强了主路径的视觉层次与内外融合;公共区域视觉整合度的加强、视觉对比与隐喻、视野控制等加强了该部分的公共性,区分了住宅的公共与私密空间,减少片墙网格带来的均质化影响;家庭与社会关系在功能分区与空间组织上得到了体现;最后,由“廊、路径、视觉”组织的片墙网格住宅源于现代主义风格的浸润、康氏对乡土住宅与无名建筑的追捧以及欧洲大环境下唤醒民族的文化认同意识。

在国内的乡村建设和乡建设计日益受到建筑行业重视的背景下,如何思考面向未来的乡村“在地建造”?中国当代乡土演化已然失序,这源于传统规则的失效,而乡土规则是空间发展的内因[24]。在满足乡村需求、环境美化、地域文化、城乡共赢等多重目标下,当下乡土建造必须与现代性结合,新的乡土规则应该孕育而生。现代性的特性是效率、工具理性、匿名性和抽象性[25],现代与地域的结合既可以摆脱现代性“无家可归”状态,又可以产生新乡土建筑与场所。新乡土建筑区别于传统乡土建造与城市“集权建筑”,其规则的产生应充分考虑地方社会习俗与地域自然环境的耦合。毫无疑问,当代在地建造应该具有地域性与时代性等特征,同时回应自然环境的生态性与社会环境的文化性[26]。而康氏的建筑无疑满足了以上要求。

第一,现代功能与高效流线是时代的需求,公共性与私密性的空间划分更符合现代理性。康氏受柯布等人的现代主义理念的影响,通过片墙网格寻求路径与视觉在住宅空间中的自我表达。第二,地域性建造应从材料与环境开始。当地裸露石墙构成的外廊,紧贴地形的低矮平屋,以及四向通风的片墙,无不标明康氏住宅的地方特征。建筑“不是一门艺术,它是一种自然功能,像动植物一样从地下生长出来,真正的建筑总是植根于风景之中”[27]。第三,地域性须与生态性对接。康氏住宅外廊的深度与高度有效对应了夏日与冬日不同太阳高度角,隐藏在厚墙与外廊后的房间得以冬暖夏凉。建筑的外界面(石墙与廊)类似于可保暖皮肤同时可呼吸的织物,不同房间和场地彼此可以相互适应。周末住宅中侧向滑动的门微妙调节了室内环境光线,呼应不同季节与气候,移动的轨道“是一种原始的日历和时钟”[28]。第四,乡土住宅必须继承社会与家庭的需求,这也与地方性气候、环境相关。希腊的气候决定了“廊、台、院”等半户外空间在住宅中的重要性,其也是家庭成员交往、居民与环境交流的空间[29]。屋顶下的壁炉作为家庭空间起居的焦点,将烹饪、饮食和生活结合在一起,在康氏的住宅中被给予了充分的尊重[30]。此外,家庭等级与公共秩序有效地组织在康氏平面网格中,这可能是新乡土秩序在空间中的体现。

康氏的住宅设计在“原地”构建概念,确定功能、材料、立面及与周边景观的关系,结合当地居住者的实际需求、习惯与文化认同[31],用尽可能少的当地材料与几何形状来接受静态力,以及以片墙网格为载体表达自身创作理念与设计哲学等理论与实践方面,都具有相当的参考价值。本文以康氏住宅研究为基础,反思功能与流线在地域性与现代性之间的交融与创新可能性,期望能引起同行学者对当代中国乡村住宅“现代化建设”相关建筑理论问题的关注。

注释

[1] 赖德霖. 地域性:中国现代建筑中一个作为抵抗策略的议题和关键词[J]. 新建筑,2019,(3):29-34.

[2] 弗兰姆普敦,张钦楠,兰普尼亚尼. 20 世纪世界建筑精品集锦,环地中海地区:1900 ~1999,第4 卷[M].北京:中国建筑工业出版社,1999:28.

[3] Aris Konstantinidis. Project+Buildings Aris Konstantinidis[M]. Greek:Agra,1992:262.

[4] BillHillier. Space is the machine[M]. Cambridge:cambridge university press,1996.

[5] 同[3]:12-16.

[6] Stylianos Giamarelos. The Ar t of Building Reception:Aris Konstantinidis behind the Global Published Life of his Weekend House in Anavyssos(1962-2014)[J]. Architectural Histories,2014,2(1):1-19.

[7] Josefina Gonzalez Cubero. Shaping The Vison:The Photographic Work of Aris Konstantinidis[J].Photography & Modern Architecture. Conference Proceedings,2015(4):126-140.

[8] 同[3]:220-221.

[9] Zoe Georgiadou,Dimitris Marnellos,Dionisia Frangou. Hotel Furniture in Greek Modernity,“Xenia”and “Amalia” Hotel’s Cases[C]. International Conference on Tourism & Hospitality Management,2015:25-60.

[10] 肯尼斯·弗兰姆普敦. 现代建筑:一部批判的历史[M],张钦楠等译. 北京:三联书店,2004:368.

[11] A ris Konstantinidis. The A rchite c ture of Architecture-Diary Notes[M]. Athens:Agra,1992.

[12] Mark Taylor and Julieanna Preston. Intimus:interior design theory reader[M]. New Jersey:John Wiley & Sons Inc.,2006.

[13] 马诺卡托奇亚家庭住宅是一栋几乎完全由四列短墙(2.3m×0.5m)形成的矩阵空间住宅,其中外廊沿矩形平面长边联系着起居与卧室。

[14] 莱瑟巴罗(Leatherbarrow David)认为,建筑起源于阴影的产生,阴影在平整的地坪上缓慢移动,而康氏住宅厚重的墙与顶强化了地形中阴影的明暗交替。参见:Leatherbarrow David. Uncommon Ground:Architecture,Technology and Topography[M]. MIT Press,2000:219-222.

[15] 平面表明,该住宅旨在容纳一个由三个孩子组成的家庭,这是基于一个社会可接受的假设,并直观地对应于1950年代希腊的平均生育率,每名妇女有2.48个孩子。康氏对住宅“家庭标准化”设计与住户的生活习惯及心理需求不符,导致“身体相关的实用、日常、物质、功能需求和与人类心灵相关的美丽、愉悦、情感满足之间产生矛盾”。参见:Myrto Kiourti and Kostas Tsiambaos.The architect,the resident,and a murder:the case of a house by Aris Konstantinidis[J]. Architectural Research Quarterly,2020,24(1):83-94.

[16] 康氏用民族志的方法研究了乡土建筑,在其《古雅典房屋》(Old Athenian Houses)一书中,他不仅探索了雅典独立前(1821年)雅典人是如何建造房屋的,在众多的照片、草图和平面图中指出这些房屋是什么样子的,而且还记录了它们是如何居住的,记录了一种已经迅速消失的建筑类型的故事和仪式,可以看出其更关注“房间中人的生活”。参见:Aris Konstantinidis,The Old Athenian Houses[M]. Athens,1950.

[17] Aris Konstantinidis. Two “Villages” from Mykonos and Some More General Thoughts about Them[M]. Athens,1947:12.

[18] 19 世纪末的建筑理论把视觉作为最重要的感官之一。自从奥古斯特·舒瓦茨(Auguste Choisy)提出雅典卫城“风景如画”(pittoresque)的概念以来,就存在着一种理论上的传统,即观察者通过一系列连续的透视图像来理解建筑空间。参见:Kostas Tsiambaos. The Creative Gaze:Doxiadis’ discovery[J]. The Journal of Architecture,2009,14(2):255-275.

[19] 康氏倾向于低层(1层或2层)建筑,不管地形平坦与否总是“平铺”在地形上,并使用当地的材料作为结构或填充墙。参见:Jean-Francois Lejeune and Michelangelo Sabatino. Modern architecture and the Mediterranean :vernacular dialogues and contested identities[M]. New York:Routledge,201:122-123.

[20] 同[16]。

[21] 同[19]:120-126.

[22] 同[11]。

[23] Kostas Tsiambaos. Populism as Counter-Theory in Greek Architectural Discourse[J]. ARENA Journal of Architectural Research,2019,4(1):1-17.

[24] 吴志宏,吴雨桐,石文博. 内生动力的重建:新乡土逻辑下的参与式乡村营造[J]. 建筑学报,2017(2):108-113.

[25] 王冬. 乡村:作为一种批判和思想的力量[J]. 建筑师,2017(6):100-108.

[26] 龙灏,薛珂. 面向全球化的未来在地建造探讨[J]. 世界建筑,2021(6):10-13.

[27] Aris Konstantinidis,Elements for self-knowledge towards a true architecture[M]. Athens:Ford Institution,1975:301.

[28] 同[14]:216.

[29] 希腊的气候使人们习惯生活在“户外”,因此产生了庭院、外廊、阳台,人们可以居住在房屋内外之间的过渡区域,这也是康氏重视的灰空间。康式认为“到目前为止,‘希腊人’仍然是同一类人,气候没有改变,传统类型仍然有现代意义。”同14:185.

[30] 同[14]:223.

[31] 同[3]:254.