战国两湖地区玻璃器本土化初探

2022-07-13宋勍

宋 勍

玻璃在两河流域率先被制造出来。作为中外交流的产物出现于我国春秋末战国初,战国时发展到一个高峰。至秦汉,它随着战国文化的消亡而衰落,至西汉初年消逝。据考古发现,战国的玻璃制品多发现于墓葬中,其中相当部分墓葬属于两湖地区楚墓或为楚文化的范畴。

本文所言两湖地区即今湖北、湖南两省。随着玻璃器出土的增多,使对其本土化的深入研究成为可能。目前,关于两湖地区玻璃器的研究多为概述,或作对比研究分析而未被当作单独一类进行探讨。因此,我国古代局部地区玻璃器本土化发展研究方面尚留些许空白,探讨战国两湖地区玻璃器本土化很有必要。

一、两湖地区玻璃器的考古发现

对于玻璃器的传入,有“玻璃之路”的观点。西方玻璃器经商贸传入印度等地,再经民间入云南等地最后到达楚地;第二条路线也是西方玻璃器先传入印度等地,再传入我国南方,最后流入楚地[1]。楚地,即古楚国所辖之地。《战国策》记:“楚地西有黔中、巫郡,东有夏州、海阳,南有洞庭、苍梧,北有汾陉之塞、郇阳,地方五千里。”后晓荣提到战国初期楚国的疆域从今四川省东端起,有今湖北省全部,湖南省东北部等地[2]。总之两湖地区大部分为楚地的范畴。

作为战国楚国故地的两湖地区有良好的玻璃发展条件。平王东迁后,周王室的政治影响范围和控制力不如从前,处于南方的楚国得到充分发展,用来禁锢楚国的姬姓诸侯国如申、息等被楚征服。《左传》记:“汉阳诸姬,楚实尽之。”楚国称霸南方,多地区多民族的融合使楚文化别具特色。两湖地区所出土战国琉璃器较其他地区,数量与类型多,如璧、珠、环、剑首等。大多为仿玉质器物,质地醇厚,色彩丰富,尤其是蜻蜓眼式琉璃珠,纹饰新奇,如长沙出土的乳钉纹玻璃璧。这些都反映了楚人的浪漫情怀与创新精神。

湖南省琉璃器大多出土于长沙、衡阳、益阳、资兴等地,长沙楚墓出土尤多。后德俊先生曾提出长沙玻璃制造业比较发达,即以长沙为中心的“南楚”地区玻璃器品种与数量居于首位。湖北省作为楚国中心地域,江陵、当阳、黄冈等地发现大量玻璃器。据《史记》载楚文王曾迁都于郢。郢就是今天湖北江陵,是当时楚国全盛时政治、经济、文化中心。在两湖地区出土的数量以长沙和江陵最为集中。

根据考古发现,两湖地区玻璃器种类相对较多。仿玉质礼器的玻璃璧居多,饰品珠、环次之,有一定量的玻璃剑饰如剑首、剑珌等,还有少数的玻璃印章。春秋末战国初,玻璃珠作为贸易品进口到我国。战国中晚期,楚人在仿制中,创造了外观相似成分又完全不同的铅钡系珠,随后新起的玻璃制造业与我国传统文化相结合,生产玉的仿制品。汉代继承了战国玻璃发展技术,生产有容器、丧葬用品和装饰品,进一步将玻璃制造在更深层次上纳入到本土文化的范畴[3]。

二、集中的原因

玻璃制造业在我国本土化的发展历程,由“商贸——仿制——创新”一步步渐进。楚人至少在春秋中期或晚期已掌握用石英砂制作料珠,楚人将楚地所具有的矿产资源加入作为助溶剂,制造出真正的玻璃,玻璃制造业在楚地发展壮大。从玻璃制造技术改进、外观、原材料、社会需求方面着重分析该地区玻璃器集中的原因。楚人已掌握用石英砂制造石英珠。随着时间的发展与生产力提高,尤其是外来玻璃品影响,楚人又发展了这个技术,制造出具有本土化的玻璃——铅钡玻璃。这是战国时期楚地玻璃品大量出现的关键的内部原因之一,战国中晚期的楚墓中也出现了大量的玻璃器。

史书关于玉的记载表现古人对玉的重视与作为身份地位的象征。玉在我国的使用最早可追溯到旧石器时代晚期,以玉器来显示身份地位始于新石器时代。如红山文化墓葬以随葬玉器多少来显示墓主地位,良渚文化也是如此。《周礼》记:“以玉作六瑞,以等邦国。王执镇圭,公执桓圭,候执信圭,伯执公圭,子执谷璧,男执蒲璧。”两周时期玉器服务于社会等级制度,以尺寸大小和纹饰不同来显示身份等级。古人对玉的崇拜在古书记载中被不断概括,玉在古代社会占据重要地位。

同样,处于南方的楚人也尚玉。《韩非子·和氏》:“楚人和氏得玉璞楚山中。”《楚辞·远游》记:“玉色并页以脕颜兮,精醇粹而始壮。”长江中游地区在新石器时代大溪文化阶段就有了玉器。至商周时期,出土玉器较少,战国后,楚地出土玉器数量和种类骤增[4],类似玉器的玻璃器在战国时期数量、种类也猛然增加。古代楚地不产玉,玉作为必不可少的礼器,玻璃似玉在中小型楚墓中常见。用玻璃仿制玉质礼器,在外观上一样,深受楚人喜爱,产生社会需求,导致战国时期该地区玻璃器兴起。

干福熹先生和后德俊先生对玻璃器的化验,验证楚地的玻璃为铅钡玻璃,楚人制造玻璃用的原料为石英砂、方铅矿、重晶石、硝[5]。制造玻璃原料易得也是其玻璃器繁荣重要原因之一。

石英砂被广泛用于玻璃,呈透明或半透明状,有玻璃光泽。石英砂在我国的分布范围很广,湖北省的黄冈矿源比较优质。楚地石英砂资源的富有促进了两湖地区玻璃器在战国时的大增。方铅有金属光泽。楚地产铅,《史记·货殖列传》记:“长沙出连,锡。”“连”即铅。楚人在制造玻璃时加入铅、钡,可以使玻璃产生一定的混浊,呈不透明或半透明状,达到类似玉的外观效果。楚墓中常有铅锡合金器物出土。例如长沙楚墓M357有铅条,M451、M884有铅块,M937有铅丁形器[6]。重晶石与石英砂外观类似,主要成分为BaSo4。是楚地所产的铅钡玻璃中钡的主要来源。楚国有丰富的重晶石资源,例如湖南新晃县贡溪矿区等。

楚人探索出一条铅钡系玻璃的道路。楚人尚玉,在玉资源匮乏下,楚人对玻璃需求增加是显而易见的,尤其对于下层贵族和一般平民。两湖地区玻璃矿产资源被极大地利用一定程度上刺激了玻璃器数量的增加。

玻璃的烧制与青铜冶炼技术的成熟密不可分。本土青铜器铸造方法运用在玻璃器制造上也是本土化的表现。春秋战国,楚人使用模压工艺来制造玻璃璧、玻璃剑首与玻璃印章。模压法的产生与青铜器泥范铸造有很大的关系。蜻蜓眼式玻璃珠,有相当一部分“眼”和珠体用分铸法制作[7]。与采用分铸铸接法制作青铜器有相似之处。此现象是玻璃制作技术从西到东,从北向南进入中国以后和本土青铜冶炼技术结合的结果[8]。

三、具体表现

本土化的具体表现从出土最多的器物来看是十分显著的。玻璃珠、玻璃璧、玻璃剑首是出土最多的器类,从这三个器物的原料、纹饰及文化内涵看战国该地区玻璃器本土化的进程与表现。

古楚人大量仿制蜻蜓眼式玻璃珠,仿制的过程中创造了铅钡玻璃。琉璃珠成分的变化是本土化的重要表现之一。将西方传入的成分与古人所制造的进行对比:战国早期湖北随县曾侯乙墓部分琉璃珠属于钠钙系统,认为是阿拉伯所产[9];战国中期湖北当阳赵家湖楚墓中琉璃珠鉴定为铅钡玻璃,认为是我国本土所产[10];结果显示长沙楚墓琉璃珠的成分为铅钡系,是我国所产[11]。从琉璃珠成分的转变证明楚国玻璃制造得到很大的发展。

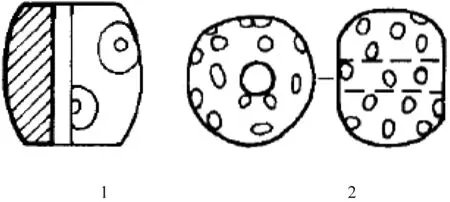

图一 仿制蜻蜓眼式琉璃珠1.河北易县燕下都M16:179 2.山东长岛王沟东周墓葬M10:104

玻璃珠作为装饰品纳入了本土文化,成为楚文化显著的一部分,琉璃珠内涵的转变也是本土化的范畴。在西方它是有抵挡“恶眼”的力量,保护拥有它的人不被“恶眼”伤害。琉璃珠传入楚地后与当地精神文化融汇,使它与本土的珠玉配饰一同作为装饰品出现在墓葬中。例宝鸡茹家庄西周墓出土的料珠均位于死者的胸、颈、腕部与珠玉器类在一起为装饰品使用[12]。也存在用骨、煤精等材料仿制玻璃珠作为装饰品[13]:如河北易县燕下都M16出土1件(图一,1)[14];山东王沟M10出土1件,刻有多个圆圈纹(图一,2)[15];安徽三角圩M1出土玛瑙珠一颗,饰有淡红色眼球[16]。这是我国本土社会将玻璃珠纳入自己文化系统的表现。

战国楚地玻璃珠迅速增长的同时,一些具有典型中国特色的玻璃制品开始出现。以玻璃璧最多,其次为玻璃剑饰和玻璃印章。玻璃璧出现于战国中期,而璧最早出现于我国新石器时代,是我国独有的且具有重要意义的器形。战国时期,楚地用玉璧随葬的也不例外,在楚墓玉器中占有重要地位。楚用玉璧含义有两个:一是丧葬用玉;二是祭祀、朝聘用玉[17]。玉璧在楚地十分珍贵,用玉璧的墓葬多为较高等级的贵族墓。

图二 乳白色谷纹玻璃璧 战国直径8.15厘米,厚0.2厘米1965年湘乡县红岭出土湖南博物馆藏

图三 乳白色蟠螭纹玻璃剑璏 战国长6.1厘米,宽2厘米,厚1.2厘米1955年湖南长沙下大垅号出土湖南博物馆藏

图三 灰白色嵌绿玻璃玻璃剑首 战国直径4.7厘米,厚0.4厘米湖南博物馆藏

图四 蜻蜓眼玻璃珠、管 战国珠:高1.6-1.9厘米,直径1.9-2.2厘米管:长4.3厘米,直径1.1厘米湖南博物馆藏

礼制被破坏、僭越的现象在战国楚地非常普遍,在墓葬中反映最为突出,进而折射在随葬品中。玻璃璧的普遍出现可以看为礼制破坏的表现。从出土玻璃璧楚墓的等级来看,没有七鼎诸侯墓和五鼎大夫墓,都出现在小型的“士”和“平民”墓葬,中下阶层不能使用且得不到玉璧。这样,玻璃璧经常在中小型楚墓中出现可以合理的解释,是作为玉璧的仿制品出现的。这是玻璃器本土化的重要表现。

剑,是我国传统典型器物。古代社会盛行佩剑之风,尤其是战国和汉代。《后汉书·舆服志》刘昭注:“自天子至于庶人,咸皆带剑。”战国楚墓中随葬的兵器属剑最为普遍。贵族至平民,都喜欢用剑。剑用于展现身份地位,所以剑的装饰也十分有讲究。《隋书·礼仪志》载:“一品,玉器剑,佩山玄玉。二品,金装剑,佩水苍玉……”当时剑的装饰有玉、金、玻璃等,以玉具剑最为尊贵。玉在古代供不应求,玻璃以补齐不足。《楚辞》中也有玻璃具剑的记载:“高于冠之岌岌兮,长玉佩之陆离。”陆离指的就是玻璃。

玻璃剑饰种类常见剑首、剑珥、剑珌。剑首除作为装饰外,也是区分等级的标志。剑珥即剑格。剑珌,剑鞘下端饰玉。据考古发现,长沙楚墓出土玻璃剑饰较多。例如M871,出土一蟠螭纹剑首;M894,出土一兽面纹剑珥[18]。因此,在战国中晚期,玻璃剑饰出现是作为玉剑饰的替代品,是两湖地区玻璃器本土化的重要进程。

四、结语

两湖地区占了我国南方版图的一大部分,在历史上创造了灿烂辉煌的楚文化。文化灿烂的原因有很多,对于玻璃制造业的发展来说玻璃制造技术的改进,是玻璃器本土化重要的前提条件。当时这里的玻璃足以和西方传入的相媲美。后来便产生了仿制品,制造出玻璃璧、玻璃剑等具有传统中国特色的器物,成为中华传统文化的一部分。

其本土化的原因有内部原因和外部原因。其中最重要的内部原因之一是楚人熟练掌握了制造玻璃的技术,并在此基础上改进,这是前提条件。另一原因是它得到楚人的喜爱。再者,是外部条件,一是异地琉璃珠的流传。二是玻璃似玉,可以满足社会对玉的替代品需求,使战国两湖地区对玻璃器数量的大增。玻璃器,作为中外交流典型的舶来品,其在两湖地区的发展变迁,提供了一个外来文化传入我国进行不断演进的一个例子。

综上所述,玻璃器到战国时已得到了很大的发展。其中,两湖地区的玻璃器无疑在我国玻璃制造业发展史上占有重要地位。不仅在数量、种类上增加,在器型方面则模仿传统实用器物。将制品运用于当时的社会生活,并与本土文化有机结合,构成楚文化的一部分。两湖地区玻璃器所取得的重大成就,对于研究我国玻璃工艺发展史和战国时期的楚文化,都具有十分重要的学术价值。