德据青岛时期再疆界化进程中的符号景观话语分析*

2022-07-13刘齐生

刘齐生 杜 禹

(广东外语外贸大学西语学院, 广州 510420)

提 要:德国殖民统治者在对青岛的“再疆界化”过程中,首先通过城区划分和对山岭等典型地理标志命名将空间据为己有,并因此制造出场所,然后再通过建房筑路和安置可视符号创造“德国属性”,从而全面塑造和控制涉及青岛的话语。 本研究运用符号景观理论研究青岛德式建筑及附着其上的、大多业已湮灭的德语和德国标志,目的在于揭示相关话语问题。 研究发现,德殖民者一方面刻意构建己文化符号,另一方面采取严格的控制措施排斥他文化符号。 在两方面因素的作用下,形成以羡慕“德国属性”为主的德国话语。

1 引言

殖民地文化问题研究的本质其实是对殖民时期不同群体文化力量的考察,旨在揭示群体之间的权力关系和每个群体的活力,因此是批评话语研究关注的重点问题。 如果说军事占领胶州湾被看作是德国对中国的“去疆界化”,而随着签订“条约”、成立“机构”、建立“制度”,德国开启“再疆界化”进程。 殖民统治者按照自己母国样板在被征服土地上兴建城市,重新划片建区,置放具有统治象征意义的符号,将地理和历史空间据为己有。 德国人至今仍念念不忘的1897 年—1914 年的青岛便是在这样的背景下产生的一座将德国文化作为主导文化的城市。 青岛的建立并非仅仅意味着德帝国海军拥有一座良港和德国获得对华贸易与掠夺资源的入口,也同时意味着获得可以向世界永久展示“德国成就”的永不落幕的“德国展览馆”(Reichtsmarineamt 1908:17)。 如今那些尚留存有德国符号的,甚或已被铲去、褪去和替代德语文字的建筑物、道路,尽管历经百年沧桑,并已混杂许多其它意义,但依然构成德殖民时期留下的文化外显物,具有特别的象征意义。 对符号景观进行话语分析,需要研究这些过去曾经或者现在依然在“公共空间”中存在的路牌、街牌、广告牌、招牌等文字符号和其它符号,以及承载它们的、象征德国文化的建筑物,从而深刻揭示“再疆界化”的本质意义。

2 符号景观话语分析视角

作为符号的语言文字随着城市多样性的发展不仅成为城市的一个部分,也丰富城市的景观,成为近年来兴起的、以“语言景观研究”为名的社会语言学和批评话语分析研究的重点。 而“符号景观研究”是在语言景观研究基础上发展起来的、研究对象更为广泛的一项语言学研究(Scollon,Scollon 2003),它不仅研究公共空间中常见的书写文字,也研究展示书写文字的场所和与书写文字同时出现的其它符号。 书写文字、其它符号及承载符号的场所构成城市完整的可视语符号系统,它们是“权力的工具”以及“权力活跃度”的镜像,因为“公共空间中的可视符号象征着施为人的权力”(Auer 2010:295)。 施为人不仅特意设置这些符号,也同时监督、控制和维护它们的状况,甚至在文字和图片档案中完整记录下与安置这些符号相关的事件,从而保持对这些符号的拥有权和支配权,并保证它们能够持续发挥影响。

符号景观话语分析把可视语作为主要的研究对象。 可视语是一种指示符,其形式本身就即时指示出所指。 与像似符和象征符相比,对可视语的理解依赖于它存在的场所。 所以,安置可视语的行为本身就是占有空间的行动。 不同族群在同一空间竞争和相互比较的过程中,本族可视语的多寡、安置秩序等标示出该族群的“在位”或者“缺位”、“强势”或者“弱势”、“活力”或者“衰竭”,反映出一个族群的机构化“动量”(Androut⁃sopoulos 2008:2)。

符号景观研究能帮助我们进一步认识殖民主义的文化行为。 在“再疆界化”过程中,从来都是殖民统治者群体在施展权威,他们以机构的名义自上而下推行殖民政治和文化政策,将象征殖民统治存在的符号置放在一切明显可见的地方,从而实现统治“处处在场”的象征意义。 例如,德据青岛时期街道路牌上的德语道路名称即指示着“德国人在此”的意义。

本文将主要研究德据青岛时期殖民者对符号的规划和安置,是一项特别针对符号历史意义的研究,目的在于揭示“再疆界化”的实质及其话语意义。 研究的问题是,德殖民者在多大程度上通过符号规划和置放达到昭显“德国属性”(Deut⁃schtum)的目的。 此问题涉及符号的设计和置放,涉及这些符号附着的,也同样极具殖民象征意义的建筑、道路和机构等,它们是提供符号语境的场所(Platz)。 因此,除语言符号系统外,我们还关注文字符号出现的场所(Zeichen am Platz)本身,因为在某一空间置放符号,意味着对该空间的占有,并变其为符号得以依附、意义得以显现的“场所”。 对空间的占有过程是通过对空间的建设和取名,变空间为场所的“制造场所”(Place⁃ma⁃king)的过程(Dunker et al. 2017:viii)。

另外,要从历史角度溯源符号景观,也必须对以文字及其承载物为标志的“再疆界化”进程进行比较完整地描述和阐释,这样的做法主要与本研究所涉对象的历史性有关。 由于历史不断发展,殖民地的符号景观必然被替代,造成语言原始历史数据不在场、不全面,而通过不限于文字符号本身的观察和分析,多少可以弥补已残缺或佚失的完整语言景观原貌,并真正实现符号景观研究的价值。

除青岛的德式建筑和德据青岛时期的城区和道路外,本研究的资料主要基于遗存下来的图片和文献中的记载(《胶澳志》1928,《德国侵占胶州湾史料选编(1897 -1898)》1986,《帝国主义与胶海关》1986,《青岛地图通鉴》2002,《胶澳商埠档案史料选编》2014,《胶州湾事件档案史料汇编》2015)。 另外,德国联邦博物馆(Bundesarchiv)也藏有关于德据青岛时期的丰富材料,其中有不少原始图片复制品。

3 德据青岛时期的场所制造

在德国关于青岛(胶澳地区)的早期文献中,该地区虽被视为不可多得的良港,但也同时被描述为有待文明开发的土地。 德国对青岛的报道和介绍常将德占前与德占后的图片进行对比——前者是低矮、散乱的平房及无序的小道,后者是鳞次栉比的砖瓦房和四通八达的马路(Weicker 1908:33)。 迄今的研究,很少见到对德殖民前青岛地区和当地居民的全景式描述,只见到殖民后的青岛。 如同所有殖民地一样,殖民前的历史被忽略、被遗忘,殖民后的历史才被视为一座城市的诞生。德国在强租胶州湾以后,便以公告的形式宣布胶州为德国的“保护地”(Mohr 1911:6),然后又制定条例命名城区为“青岛—大埠头”(Tsingtau⁃Ta⁃pautao)(Mohr 1911:22),并因此认为,是他们在较短的时间内实现“德意志—中国”(Deutsch⁃China)(von Hesse⁃Wartegg 1989:25)的转型,使青岛成为长青“绿岛”(Grüne Insel),成为“光秃中国北方”和“黄色人海”中一个充满希望的“德国之岛”(Deutsche Insel)(Weicker 1908:9)。 毫无疑问,青岛建设提升德国文化的市场价值和德国影响,她对于传播“德意志文化”、强化“德国属性”、促进贸易和销售商品起到无可比拟的作用(Görcke 1913:129 -131),但这样的建设在本质上是实施殖民统治,因此是对被殖民国家的“再疆界化”,而城市规划、德式建筑、道路和附着其上的标志是表现这一“再疆界化”进程的符号,是在政治和文化上对空间的占有,无时无刻不在表达着“德国人在此”的意义。

3.1 德式建筑及其符号意义

德国殖民者侵占胶州湾不久,就着手规划和建设一座能“从海面上清晰眺望城市屋脊”(We⁃icker 1908:41)的城市。 在签订不平等条约的当年,德国殖民统治者便为永居选好地方,将那里的6 个自然中国村落尽数迁离,并在其后数年根据统治需要多次搬迁当地居民和重置土地用途,从而一方面彻底消除历史形成的当地中国人的生活结构,另一方面又为胶州湾地区的“德国属性”腾挪出位置,制造一个“建设空间”(Schöner 2016:211)。 在这一殖民者人为新造的“场所”里,德国统治者首先将欧洲人和中国人隔离开来,并将德国属地划分为内外两界,何人居何处有严格安排:市中心当属“欧人城区”,中心城区边缘地带及台东镇和台西镇主要为服务欧人的“华人居住区”,殖民地最外围地带则构成中国农村。 “德国殖民政府奉行的是种族主义意识形态”,按照殖民政府的政策,“从种族卫生学的考虑出发应当坚决杜绝不同种族生活在同一空间”(余凯思2005:258),因此,“欧、华分区建设是德国殖民政府规划青岛的一条基本原则”(青岛市档案馆2002:68)。 特别需要指出的是,德国殖民政府以卫生的名义在内界实施严格的隔离方案。 内界被一分为二,即只允许欧洲人生活居住的“欧人城区”和该城区边缘地带的“华人居住区”,其界限如下:“自西起弗里德希大街,北起霍恩洛厄街,然后由此沿总督府山脊至东关高地,再东起穿过伊尔梯斯山坡至海边,除少数为欧洲人服务的佣人和职员居所外,均不得建华人房屋”(Mohr 1911:24)。

殖民统治从来都在殖民地空间安排上有明确的思想意识,因为他们要在新的空间里制造出场所,制造场所最主要的手段就是进行殖民地建设规划,通过人种隔离政策主导建设,然后为新产生的场所取名,从而最终在政治和文化上将空间据为己有(Dunker et al. 2017:viii)。 从城区划分和建设的角度看,青岛的建设主要仿照德国本土的建城理念,以便突出所谓“德国属性”。 同时,种族隔离的殖民主义意识形态也主导城市建设,从而导致产生一个以欧人商业区和居住区为中心的青岛。 其第一地带是雄伟的公共建筑,包括市政厅、图书馆和法院的总督府广场;棣德利大街和霍恩洛厄街构成第二地带,建设具有雄伟气质的别墅;而俾斯麦大街和埃尔伯特大街构成第三地带,聚集着欧人的典雅住房;第四地带则是亨利亲王大街和威廉皇帝海岸大街,处处可见较好的住房和商业用房;华人居住的大鲍岛、台东镇和台西镇是第五地带,主要有劳工住宅和小作坊;第六地带主要是交通工业区,即港口、船厂、火车站、屠宰场和发电厂等;森林公园、城市花园和浴场在第七地带,为人们远足、休闲之地;华人农业和林区在第八地带,系供养城市的华人农村(华纳2011:249)。

欧、华分区即刻在符号景观上显现出效果,欧洲人居住的这片市中心和海滨一带建起德式建筑,并且整个城区都主要见到德国文化符号。 街道和建筑体现出模范殖民地的形象——“进步和宏伟”(余凯思2005:254)。 从海上看去,半山腰耸立着权力中心市政厅,在一大堆鳞次栉比的德式建筑中伫立着“海因里希亲王饭店”(Hotel Prinz Heirich),饭店不仅展现德国的建筑文化,也以堂皇的名称让她显示出权力、高尚和富贵,从而透过视觉冲击和脑际象征起意构建起“沙漠之中的绿洲”和“德国属性”(Weicker 1908:64)。

建设欧人居住区的同时,殖民政府也在欧洲人城区之外建造供华人生活的街区。 华人城区的建设除满足实用的居住功能和防疫需求外,基本没有文化上的考量,不似欧洲人城区那般刻意体现德国元素,也没有传统中国建筑文化。 华人城区的建设主要出于对被统治者进行隔离的需要和中国人居住的需求,是实用导向的建设。

殖民统治者进行的“再疆界化”是用一个象征系统取代另一个象征系统。 在对青岛的“再疆界化”过程中,把地理位置上最好的地块建设成青岛欧洲人中心区,将象征“德意志属性”的建筑打造成青岛城市标志物,设计中完全不受中国建筑风格的影响,建设过程中不使用任何中国的建筑材料。 在德殖民者看来,德国文化代表着先进,这是理所当然的“德国属性”,而德式建筑必须以夸张的西洋风格凸现这种“德国属性”,以对比的形式唤起多数群体对“德国属性”的崇拜。 它不仅仅是一种自我吹捧和对此地多数人群体文化的蔑视,更是一种权力意志的体现。 当然,这种符号也刺激中国人要做出改变的决心(余凯思2005,朱建君2010)。

3.2 场所中的文化符号

虽然建筑物本身就直接指示殖民统治,在当地已经十分突出,似乎再无设置其它符号的必要,但德国殖民者依然四处置放可视的符号。 许多重要的德式建筑建在城区高处和四周山岭,建筑物上飘着代表德帝国海军的旗帜。 棣德利山上建有信号塔,人们远远地就可以从海上和陆上看到它。陆上和海上还安置众多灯塔,它们也可从遥远的地方望见。 所有的一切都无不显示着德国人的存在,展示着德国人在这片土地上至高的权力和标示着这片土地的“德国属性”。 德国殖民者建造的建筑物除了自身就是代表德国文化的符号外,它们还是文字符号和其它符号的承载物,为符号提供场所,为符号意义创造语境。 殖民者该怎样安置这些符号,并在其上书写什么内容,都使得符号更充满意义张力。

殖民者的符号遍布在青岛的德国建筑、街道路牌、商店铭牌和门牌等标志上,这些符号主要有文字符号和徽号两类。 德国殖民者将青岛主要街道用德语命名,次要及市中心边缘的街道则以汉语命名。 从内容上看,这些名称又分别为人名、德国地名和德语机构名称,这与德国本土城市街道的命名方式相似,也与德帝国在其它殖民地采用的命名方式相同(Schulz, Ebert 2017:161 -187)。以德国人命名的街道都指向统治权威,如以德国皇帝(Kaiser Wilhelm)、德国王子(Prinz Hein⁃rich)、德国首相(Bismark) 和德国将军(Died⁃erich)命名的街道和山岭。 除了使用名人的名称为街道等命名外,德殖民统治者还按照德国对城市街道的命名惯例以德国城市名称对街道进行命名,以表达与德帝国的一致和对帝国的认同(青岛市档案馆2007:746 -749)。

青岛城市语言文字景观具有提供信息和表示象征意义的两种功能。 信息功能主要有标示地名的作用,对于德殖民者以及处于其治下的中国人来说,这些名称的指示意义和象征意义也非常浓厚。 其“处处可见”指示出青岛无处不在的德国权力,而用殖民者强权人物命名有假托纪念之名,实昭显权威之义。 最为典型的当数青岛周边山岭名称。 一般来说,山常因其高远而颇具标志性和象征性,其名不仅具有方向定位的含义,也容易唤起对统治权威的记忆和对统治范围的确证。 这些山岭除以德国皇帝、德国首相、德国王子命名外,还以强占青岛的德国将军和统治青岛的总督命名(见表)。

表1 德据青岛时期部分山岭名称(比较青岛市档案馆2007:746 -749)

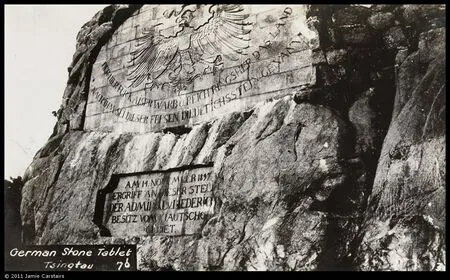

青岛最具标志性意义的山当属信号山,德据青岛时期将此山命名为棣德利山。 德殖民者在山腰特意建造Diederichsstein(棣德利石)以示纪念和昭示权威(Behme, Krieger 1906:43)。 该石实际上为一巨大天然岩石,由碑座和人工雕凿的碑体组成,高8.5 米,宽22 米。 石上居中位置刻有德帝国鹰徽图案,其下有德文碑文:

DER HIER FÜR KAISER WARB UND REICH RINGSHER DAS LAND

NACH IHM SEIN DIESER FELSEN DIED⁃ERICHSSTEIN GENANNT

(笔者译文:为皇帝,为帝国,他赢得这片土地,这块岩石以他的名字命名为棣德利石。)

另外,在主体石碑的下方山体岩石上还刻有德文碑记:

AM 14. NOVEMBER 1897

ERGRIFF AN DIESER STELLE

DER ADMIRALv.DIEDERICH

BESITZ VOM KIAUTSCHOU GEBIET.

(笔者译文:1897 年11 月14 日,冯棣德利上将在这里占领了胶澳地区。)

此石碑图片见下:

据记载,原石碑右侧还刻有如下内容中文碑记:“伏维我大德国水师提督棣君德利,曾于光绪二十三年十月二十日,因在此处而据胶域之土地,凡我同僚,寔深敬佩”(《青岛日报》2018 年9 月23 日)。 但从遗留下来的图片上已经看不到中文字样,若如《青岛日报》报道,中文碑记在石碑右侧,则可见中文在此标志物上的从属地位,中文仅是德语文字的注释。 再从当时碑石上所刻译文内容上看,此中文短文并非德语原文的再现,更像是一部德国殖民者以自我为中心的叙事,并通过使用当时清朝时期的纪年(光绪二十三年十月二十日)和清朝机构的词语“大德国”“水师提督”等向中国人明示自我身份。 短文所指为当年德帝国借传教士被杀侵占胶州湾的事件。 而同样具有特别象征和讽刺意义的是,1914 年11 月,日本取代德国占领青岛后,除将“棣德利山”改名“神尾山”外,又在石碑的鹰徽上,增刻上日本占领青岛的日期“大正三年十一月七日”,以示占领和对德国人的羞辱(《青岛日报》2018 年9 月23 日)。

图1 棣德利石

除德语文字外,青岛多处还可见到“德国之鹰”徽标。 它不仅见于棣德利石上,也见于其它重要的建筑物。 例如,原俾斯麦兵营(今中国海洋大学鱼山校区)的山墙上就有该石刻鹰徽标志(袁宾久2019:346)。 即使在公共空间室内,德国殖民者也把德国之鹰徽标作为装饰物雕刻在显要位置,如原青岛俱乐部进门迎面大厅内就建造有鹰徽的蓝色瓷砖壁炉(袁宾久2019:61)。 除这些由殖民者在显要位置建设和设置的具有强烈殖民统治象征意义的建筑物、文字符号和徽标外,还有其它很多建筑物或各种来自德国的物资上能见得到这些清晰的德语文字和其它符号,它们主要是制造商的名称和厂标。 例如,在德国人建造的下水道系统里,水道井盖上铸有制造厂商名Rud Böcking &. Co. Halbergerhütte 的大号字体(华纳2011:167)。 而私人楼宇庭院的某处也会镶刻德国建筑师的名字。

德语文字符号和其它德国符号虽然集中在德国殖民统治机构和欧人居住的城市中心区,但也可见于其它地方。 从分布上看,表示德殖民统治的符号呈集散型由中心向边缘散开,市中心主要是以德语文字为主的符号,这首先是统治者为昭示其“德国属性”而特意为之,其次也因按城市管理条例,中国人未经允许不可在公共场所及自家门口擅写和张贴中文标语等,“所有中文告示及公告,未经专办中国人事宜辅政司批准,皆不可张贴于房屋或其它街道上的公共场所”(Mohr 1911:23)。 离开市中心,进入中国人居住区,德语符号标志减少,但也间或出现。

德语文字符号和其它德国符号标志也并不局限于德租界地,这些符号会随着胶济铁路和铁路边的矿山而延伸到广大的山东地区。 那些车身上写有Shantung Eisenbahn(山东列车)的德国火车构成流动的城市符号景观。 遍布德语的火车车厢更锁定火车的“德国属性”。 火车上,在德国邮政隔间旁钉有带Kaiserliches Postamt(皇家邮政)字样的德国邮政铭牌,车厢里有德国“铁路车辆供应集团有限公司”的德文缩写EIS⁃LIEG(王斌2012:75)。

3.3 德文和中文双语符号标志

从标志的文字符号设置上看,青岛中心城区的建筑、路牌、商店铭牌等标志上的文字以德文为主,如果出现德中双语的情况,则德文总是在上,而中文在下,或者德文在左,而中文则以竖行置右。 中文看起来更像是对德文名称的解释,这一点与上文所描述的棣德利石上的语言设置相同。因此,“再疆界化”在符号景观方面的表现上是,一方面设计和实施自己的符号景观,另一方面严禁当地人的符号。 德国殖民管理机构颁布法令禁止中国人在公共空间,包括自己的房屋外面,书写或者黏贴任何中文的东西,更不许散发传单。 法令规定,如有张贴告示的需要,必须征得管理当局的同意。 而且这一禁令是以纯命令式的驯化语言发布的:“如有人欲贴华文告白等贴于墙或大廷众目咸瞻之处,应先呈请专办中华事宜辅政司查核准否。 若该告白词意涉有关碍地方大局者,则盖不准贴”(谋乐1912:8)。

可以想见,如果殖民者自己在青岛城区使用中文标志,而非双语标志,那一定是警告和警示语。 虽然现在这些警示符号已无处可觅,但它们在少量遗存的中文文献中还依然存在,《青岛全书》即为典型范例,如禁令“即系不准起盖华式房屋”(同上:9)仅见于《青岛全书》中文版,并且该文字还特意用括号予以框明,而比较德文版则无此字样。 我们相信,这种指令性言语也必然会出现在路边的某个中文警示牌上。

总体而言,德国殖民统治者在青岛欧人聚集的城区中心设置体现“德国属性”的符号,排斥中国人的符号。 但由于居住在青岛的欧洲人较少,德国殖民统治者在华人居住的城区和农村投入也不够,因此,表达德国属性的符号在欧人居住区以外逐渐减少,余下的典型德国文化符号主要见于德国殖民者经营的铁路和沿线的火车站及矿山。但表示“德国属性”的符号在青岛城区边缘减少的同时,并不意味着表达中国文化的符号会增多。中国人生活区以功能性为主,因此可能缺少自上而下安置的、具有特别指示意义和象征意义的符号。 同时,更可能由于中国人主导的自下而上安置的符号不为人重视,档案文献对它们没有记载,直接导致从符号景观的角度研究中国人群体在德殖民时期的“活力”几无可能。 虽然随着清王朝的灭亡,迁居青岛的富人增多,这些具有一定文化意识的人在青岛较好的地段建屋,但他们也多仿照德国建筑兴建别墅,只偶尔会留下“中式纹样”等文化符号。 根据人们实地的勘查,发现了一处这样的文化符号,而即使这一处“中式纹样”在文献中也未见记载,其何时所建无法考证(袁宾久2019:33)。 这一现象说明,青岛殖民“再疆界化”进程中形成较强的德国话语。 相较之下,中国人在德据青岛时期是弱势群体,他们是否有能力主动设置符号标志尚存疑问,而又因他们在整个青岛没有话语权,其文化行为不受重视,因此也可能无人对他们创作的可视语进行文字或图片记载。

4 结束语

我们通过对青岛建筑的现场考察及对遗存下来的照片的分析和散见于文献中的描述发现,在“再疆界化”这一进程中,德国殖民者通过规划区域与建房筑路占据空间,并制造出新的场所。 在新的场所里,德国殖民者设置可视的德语文字符号和其它德国符号强化“德国属性”。 德国式城区和建筑虽仅限制在青岛城区,但表示德国属性的德语文字符号和其它符号则延伸至更远的空间和更深的角落,实际上也在夺取更大的空间和制造更多的场所。

由于历史变迁,青岛除尚可见到的殖民时期德式建筑外,德语文字符号和其它的德国符号大部分都在现场消失。 但是,历史语言景观可以消失,曾经发挥过影响的符号意义却依然会流传下去。 它们虽然不再是视觉的、可见的、在场的,却因为还在场的某些线索,或者散见各处的图片和文献,而不断在人们脑际中生产符号想象,并形成话语流延续下去,蕴生出与德国相关的新符号。

①Deleuze 和Guattari 创造“去疆界化”(deterritorialization)和“再疆界化”(redeterritorialization)两个关于资本主义本质的概念(Deleuze,Guattari 1974),Hevia 将该概念用于研究西方对华殖民行为(Hevia 2003)。