网络圈层化、微博舆情传播与虚拟场域群体极化*

2022-07-12唐云锋王艳艳

□ 唐云锋 刘 涛 王艳艳

内容提要 当下,网络社交中的圈层化导致虚拟场域群体极化现象日趋突显。通过对网络圈层的形成过程与圈层特质分析发现,由于网络圈层主体的复杂性、圈层间群体的派别性、网络圈层技术的助推性以及网络圈层间文化的异质性,导致微博舆情传播中因圈层间主体观点相斥,在不同圈层的互动中产生冲突而形成群体极化。同时由于舆情主体圈层化、舆情传播的突发与裂变性以及传播平台间的共振性,微博舆情在虚拟场域中的群体极化容易与现实发生共振效应。

一、文献梳理与问题提出

中国互联网信息中心发布的第47 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国网民规模达9.89 亿,互联网普及率达70.4%①。随着互联网的普及,有学者开始关注网络群体极化现象,Lerman and Ghosh(2010)通过对Twitter 的研究发现在社交媒体中同样存在群体极化现象。我国在贯彻网络使用实名制及相关网络使用规则过程中,网络用户虽然积极参与推动了网络空间净化进程,但是,在相同的制度环境下,随着自媒体的使用,网络群体极化却是现实生活中的两倍多②。

针对上述现象,学术界从以下三个方面展开了相关探索。第一,主要从网络主体特性视角展开。具体又包括:(1)个体差异论。卡尔·霍夫兰于1946年首次提出该理论,经洛厄里·德弗勒修正后形成③。此理论认为,在大众传播信息面前,个体由于习惯、价值观、信念、态度等差异而对网络信息做出不同的选择和理解,选择性理解和选择性记忆强化了用户的先入之见,加深了用户固有的思想,最后走向极端,产生偏激的观点、言论或行为,由此形成了网络群体极化。(2)群体压力论。此理论认为,群体压力能够影响受众对媒介内容的接受。人们一般会选择加入与自己意见相同的群体,群体对意见的认同会强化个体关于此意见的信心,媒介信息一旦不符合群体的利益与规范时,便会受到群体的抵制,形成极化心理。第二,主要是从网络技术特性视角展开。“网络巴尔干化”,此概念由美国麻省理工教授马歇尔和埃里克提出,指网络已分裂为各怀利益心机的群类,且一个子群的成员几乎总是利用互联网传播或阅读仅可吸引本子群其他成员的信息或材料。网络巴尔干化的形成如同在微博上有无数个相互对立的小部落,部落之间相互不认同,部落内有一致的共识,导致部落间的冲突和矛盾越发凸显,产生群体极化行为。第三,主要是从信息传播的方式展开。“传受一体”的信息传播方式,造成了人们在新媒体平台上获取信息时通常采用“私人定制”的方式,受众根据自己的兴趣选择接受怎样的观念或者屏蔽何种信息,决定是否转发某条信息,结果听不到不同的观点,导致网民持续暴露在极端的立场中。

虽然上述理论对虚拟场域群体极化现象的发生提供了某种解释,但也存在不足之处。首先,个体差异论虽然解释了个体对信息的选择性差异,最终导致群体极化产生,但是仅仅依靠个体的力量还是难以促成群体极化。其次,群体压力论是解释网络群体极化产生的现实因素,然而在弱关系下的网络空间中,主体的行动不一定会来自群体压力,相反受个体价值观的影响可能更大。最后,无论是网络技术还是信息传播方式都会对网络群体极化产生作用,但是技术的作用仅仅是助力,群体极化产生的根本因素应该是人。

本文在上述理论解释路径的基础上,构建了一个同时包含传播主体、 传播客体与传播方式三个维度的分析框架。通过研究网络圈层的形成以及网络圈层与微博舆情传播中群体极化现象的形成逻辑,来探讨网络圈层化背景下,网络舆情传播中群体极化现象。

二、网络圈层的形成及特质

改革开放四十多年来,我国的社会阶层结构发生了巨变,社会分层导致了多种利益诉求的产生,利益主体丰富的同时,社会成员的价值观念也日趋多元。随着新媒体与互联网技术的发展,传统信息不对称现象得到改善,信息能够跨越时空的限制,实现快速传播,由于主体差异性,这种技术优势使得信息传达至个体时呈现出 “碎片化”特征。主体往往只通过行业、地域、兴趣等标签寻找自己的情感归属地,并在网络空间中对社会热点事件发表看法,形成“网络共同体”与信息的“圈层传播”特质。

(一)网络圈层的形成

1.社会关系与节点:圈层形成的内动力

人是社会性群居动物,在现实社会中,人通过社交活动来完成自身生活需求,因此,社会关系的建立和发展是人类社群形成的要素之一。网络技术实现了对传统社会关系的重构,网络圈层是传统社会社群的演变,社交活动也实现了从现实社会的“离场”到虚拟场域“在场”转变,依据社交需求多元化,形成了多种表现形式的网络圈层。由于现实社会存在个体差异,为了实现自我社交满足,个体通过在虚拟空间中对信息选择性接触,为自己打造个性化信息服务中心,如个体通过自身兴趣爱好、职业范围、地域特征在网络空间找到自己的归属地,在圈层内通过互动实现信息交流,满足自身精神活动的需求。每个个体存在于社会“差序格局”以自我为中心而形成的各种圈层中,主体加入不同的网络社交圈时,意味着他不仅仅是网络中的一个点,同时也是将他的社会圈带入现有圈层的节点。每个节点都有依据自身的兴趣、血缘、地缘而建立起来的社交圈,例如当下流行的饭圈、洛丽塔圈、二次元圈、汉服圈、证券圈等,个体在圈内越是活跃,能够联系到的节点也就越多,网络中心圈的外围势力也越大,节点的影响也会越大。

2.舆情事件:圈层形成的催化剂

社会舆情事件是实现群体交流和互动的发酵剂,对网络圈层的形成起着催化作用,是圈层形成的外部刺激。由于舆情事件关系到公众切身利益,因此,每一次舆情话题的出现都会吸引大量网民的聚集和讨论,为网络圈层形成奠定了基础。互联网和新媒体技术平台的迅猛发展,公民在网络空间针对社会政治舆情事件有了自主发表个人观点的机会,由此形成了自由开放的网络舆情场域。由于舆情事件是社会生活的真实显现,任何一次舆情事件都会引发网友的关注并造成网民情绪的聚集。网民对舆情事件评判的观点是圈层文化和个体隐藏价值观的体现,因此随着舆情事件所催化出价值观不同的群体集聚,会伴随舆情的演变进一步分化出不同的圈层。

3.媒体技术:圈层形成的助力器

网络技术的发展,实现了从过去“离场”社会到当下“在场”社会的巨大转变。媒体技术的发展,不仅改变了信息传播方式,也增强了信息的汇聚能力,加快了网络信息的流动速度,为不同兴趣爱好的民众提供汇聚在一起的技术支撑。正如传播学家马歇尔·麦克卢汉所言:“任何媒介对社会和个体的影响,都是新的尺度产生的,任何一种新的技术,都要在事物中引进一种新的尺度”④。随着网络时代的发展,社会阶层的分化,用户需求多样化,媒体为了满足用户需求,信息传播内容也呈现出个性化、细分化的特点。然而人的精力有限,在信息丰富的网络社会中只能择优选择关注,媒体平台为了获得更多的点击量和曝光率,利用算法技术对个体浏览、 观看、 搜索和关注内容进行跟踪,然后通过信息推送功能,实现推送话题和内容的差异化,以此分化出不同的圈群。此种媒体信息推送机制导致个体对某一领域内的信息认知是全面的,但是对此领域之外的其他信息则是封闭甚至是无知的,最终陷入“信息茧房”,最终导致个体所获得信息的碎片化与圈层化的形成。

(二)网络圈层的特质

1.社交文化的独特性

网络社会是现实社会的延伸,网络圈层是现实阶层在互联网中的映射,同现实社会类似,独特的语言符号是网络圈层文化形成的基石,对圈层信息传播和交流有着重要作用。个体围绕某一热点话题或舆情事件,通过社交平台交流观点与情感,汇聚与自己价值观相似的网民,通过日积月累的互动交流,积累并发展圈内语言符号,这些特殊符号包括日常流行语、表情包、日志等。圈内成员通过线上交流及线下活动增强群体联系,成员互动呈现出“仪式化”和“符号化”的特点,不同的圈层反映了网络社群的阶层、 心理与兴趣等集聚现象及身份认同机制,由此形成了独特的语言交流文化。除了独特的语言符号外,阶层属性也是圈层文化的重要特征,网络圈层中存在明显话语和身份认同的阶层性。从话语理论视角看,巴赫金的对话原则、超语言学概念和意识形态符号论,最早探索出语言与权利、意识和行为等之间的关系⑤。法国思想家米歇尔·福柯认为话语与权利对抗、内容生产、社会关系与身份密切相关⑥。布尔迪厄也提出了后现代文化分层理论,指出品味、习惯、生活方式、文化等在阶层社会划分中具有重要作用(朱伟钰,2003)。网络圈层内的人员通过掌握资源和资本的多少来划分圈内阶层,一般包括意见领袖、管理员和普通圈内人员。阶层的划分意味着圈层主体希望依据某些规定将其意义传播于社会中,以此确立其圈层社会地位,并被其他群体所认同。

2.传播节点的共情性

兴趣、 职业相似的社会阶层和群体依托于互联网平台形成圈层社交,处于同一圈层内的群体具有共同的情感和圈层文化,由此强化了群体联系和现实组织。首先,同一圈层的个体具有相似的价值观念,价值观为人的行动提供思想上的动力与支持,是个体精神上的支柱,是开展一切活动的基础,圈内社群有了相似的价值观,才会在互动中实现更多的交流和创造文化认同,感情与联系也会更加紧密。其次,文化认同反映了个体的生活方式,是个体在社会生活中建立联结的纽带,在同一圈层内的个体不断在互动中创造圈内文化,又在圈内生活中实现对文化的认同。在舆情事件传播过程中,圈内成员会针对舆情公共事件在网络平台上展开讨论和交流,继而在互动过程中强化价值观和情感认同,此种互动过程加强了圈内群体人员的联结关系,又在互动中强化了圈内文化认同。

3.信息传播方式的隐蔽性

在圈层形成之前,个体往往在网络公共空间针对某一话题发表看法和讨论,当出现与自己观点相似的群体时,便会主动加入到群体中,仿佛找到了精神的归属地。个体进入某个圈并不是随意的,需要相关的身份验证,通过回答相关问题来判断是否有资格进入圈内,例如B 站VIP 资格的认证、饭圈粉丝后援队资格认证等,圈层内个体要遵守圈内规则,例如不得把圈内的消息、信息进行外传等,因此信息只能在圈层内部传播,造成信息传播的封闭性。由于“沉默螺旋效应”,大部分人由于害怕自己被孤立,会避免单独持有某种观点或意见,尽管在网络上有些网民为了吸引网友的注意力,出现反“沉默螺旋效应”的情况,但在圈层内部由于圈层具有阶级属性和圈内文化的加持,结果更多的仍然是一种“沉默的螺旋”。这样,成员为了避免在圈内被孤立与打击,在意见领袖的引导下,观点逐渐同质化。由于信息传播通过圈内交流实现,不仅进入圈层有困难,进入圈层内部的人员也是匿名交流和发言,造成了圈层内部信息传播的隐蔽性。

三、网络圈层化对虚拟场域中群体极化的生成机制

网络圈层化导致虚拟场域群体极化现象的发生要从网络圈层形成的细分要素分析,主要包括网络圈层形成过程中主体复杂性带来圈层间群体的派别性、 媒体共振效应以及网络圈层间文化的差异性。首先,主体复杂性对群体极化的影响主要表现为网民具有不同层次的认知能力以及由此造成信息选择的差异性,舆情事件发生后通过找到各自观点的归属地形成群体派别,此间差异在圈层间交流互动中以群体极化形式表现出来;其次,媒体平台的共振为群体极化提供了空间与技术支撑,同时助力群体极化的生成;最后,网络圈层文化为群体极化提供了动力和支持。以上三者合力催化,促成了虚拟场域群体极化。

(一)群体极化的内动力:圈层主体自主性

1.主体复杂性对群体极化的影响

个体对虚拟场域中群体极化的影响主要是通过以下三个方面实现的。第一,个体具有选择信息、传播信息和生产信息的主观能动性。个体的主观能动性,主要表现在个体会根据自我喜好在微博上选择性地关注某些个人、 话题或是加入感兴趣的群。一旦关注某些话题或个人,微博平台无需经过被关注者的同意,自动把关注的话题推送给个人,此种推送机制把相同兴趣爱好的个体聚集在一起,形成一个圈层。由于所有用户在微博平台上,都可以对舆情事件进行二次加工和传播,这一过程实现了用户与用户之间观点的交流与影响,在推荐算法的助力下,观点相似的群体实现了集聚,用户最终陷入“信息茧房”,在“回音室效应”下实现了观点的同质,一旦与其他圈层观点相反,群体极化现象就会产生。第二,个体媒介素质水平不同。由于个体在网络中接收信息、理解信息及消化信息能力的差异,导致在信息传播过程中,一些缺乏理性思考的人往往容易被一些别有用心之人牵着鼻子走,产生严重的“羊群效应”。受影响的用户通过自己的理解对信息进行二次传播,在传播中实现观点的相互印证,依次循环,此种传播模式为群体极化提供了肥沃土壤。第三,微博用户本身认知能力参差不齐。微博用户加工或识别信息受到年龄、职业以及学历的影响,导致舆情事件出现后,会出现用户自身经历不同而持有不同的评判标准和观点,每种标准的背后都存在大量的追随者,由于关注点不同,看法也不同,最终在观点冲突中产生虚拟场域群体极化。

2.圈层间群体派别性对群体极化的影响

在各种圈层内,内部群体成员会对自己所在圈层产生特殊的归属感、认同感甚至优越感。首先这种群体认同感和归属感驱动群体成员对信息进行选择性关注,在群体的交流和认同作用下,导致圈层内部信息的同质化,同质化信息在圈层内不断印证和相互加强,最终导致“回音室效应”与群体内部观点极化,一旦遇到其他圈层相反的观点,就极易产生群体极化现象。其次圈层内部成员对圈层身份的认同度越高,个体越有可能为了维护圈层派别立场而做出极端行为,以期获得高度的满足感和价值感。最后由于每个圈层在发展中都会形成独特的圈层文化,圈层文化对整个圈层成员的行为都会产生约束和引导作用,促成了圈层内成员对舆情所持观点的一致性,并对所处的圈层产生高度认同。因此微博舆情在不同圈层群体间的互动传播过程中,一旦持有文化理念不同群体发生了观点碰撞,由于成员都出于维护自己所在圈层的文化和利益,通常会导致不同圈层群体之间采取极端行为来驳斥对方。最终产生圈层间的群体对抗,使网络观点极端分化,并演变为群体极化现象。

(二)群体极化的助推力:自媒体传播技术

虚拟场域群体极化的产生很大程度上是圈层形成过程中技术助推所引起的, 主要表现为社交媒体平台信息推送的偏好性和信息传播的广泛性。社交媒体平台通过向用户推送热点话题获得网友的关注,平台基于对用户的内容阅读时长、评论、搜索内容以及关注等收集用户行为数据,对用户行为进行分析,打造每个用户的信息日报,这种“过滤气泡”式的信息分类,能实现主动推送每个用户的偏好信息,这种“推送-收集-再推送-再收集”的过程精准定位网络用户的兴趣偏好,在同类信息不断推送下,用户产生了认知观点固化,最终形成“信息茧房”。大数据的跟踪推荐技术,“开发”出了一批又一批具有相同特性的用户群体,他们具有相似的兴趣爱好、价值观、认知思维等,最终形成各种不同类型的网络社交圈层。在网络圈层内部通过互动交流与“回音室效应”作用下,强化了原有的认知观念,这种高度的统一性诱发了群体极化观点的产生,并在跨圈层交流中得到凸显。从技术层面看,社交媒体平台传播信息的广泛性对虚拟场域群体极化的影响,主要通过以下两个环节实现。第一,在微博舆情传播过程中,首先出现一批认同该信息的人对其进行传播,在互联网传播特性和算法推荐下,出现对此观点认同的用户对其进行二次传播,最终使相似的信息在同一圈层泛滥并对异质信息进行屏蔽。第二,社交媒体平台的用户比现实中的人更盲目跟风,这种现象使用户在信息交流中观点逐渐同质化,而自媒体传播的技术特性使得同质化的观点在圈层内加速传播,一旦与其他不同圈层观点相斥,便会在微博公共空间上演群体极化。具体过程如图1 所示。

图1 媒体技术信息推送对群体极化的影响过程

(三)群体极化的后盾力:圈层文化

折射出一个人的文化资本、社会地位和经济资本,也可以说,趣味对人的分隔起着重要作用(刘晖,2018)。当下各种充满娱乐性和消费性特征的亚文化开始兴起,趣缘文化在亚文化中也拥有了一席之地,在趣缘文化中,由于用户关注点的不同,又被分化为多个小的场域。各种由于兴趣相似而聚集起来的圈子,在互动、联盟、冲突以及分化中表现出了复杂的关系结构(蔡琪,2014)。文化使具有共同爱好的群体聚集一起,并产生对圈层群体以及自我身份的认同,此种文化属性是圈层信息传播的基础,同时也是不同圈层因文化相异而引起虚拟场域群体极化的根源。在虚拟场域中,用户更愿意与自己相似的人进行交流,这种相似源于相似的文化认同,这种现象使用户在与一部分人亲密的同时而对另一部分人疏远,亲密感强的群体形成的圈层,具有相似的社会背景、“三观”甚至利益诉求,他们在圈层内由于存在较近的心理距离,相互产生了认同感,不同圈层群体成员由于文化认知、社会资本和经济能力的不同,造成了网络圈层间文化的差异。在社交媒体中,微博是最常用的平台,不同圈层内的用户都有机会在微博中发表自己的观点,在微博舆情传播中,不同圈层由于文化差异而对舆情持有的不同看法,最终都会以群体极化的形式显现出来。图2 展示了网络圈层形成过程及其对虚拟场域中群体极化生成的逻辑。

图2 圈层形成及其对虚拟场域中群体极化形成的逻辑

随着互联网和新媒体技术的发展与全球一体化时代的到来,文化呈现出了多元化特征,而文化因素是导致虚拟场域群体极化的一个重要因素。布尔迪厄认为,兴趣这个看似个体化和主观化的观念,实际上都展现了结构性的特征(赵超,2016),

四、微博舆情传播中群体极化的表征

2020年微博发展报告显示“90 后”和“00 后”使用微博数量占比接近80%,用户加速年轻化,成为当下青少年和广大网民娱乐集聚地。报告显示无论在生活方式还是兴趣爱好上,不同群体均表现出明显的代际特征,由于使用广泛,微博群体极化一旦发生,其影响极易与现实社会发生共振效应。在微博场域中,群体极化主要表现为舆情主体圈层化、舆情传播突发与裂变性、平台间的共振性及舆情影响广泛性,并给网络空间与现实社会带来了严重的负面影响。

(一)舆情主体圈层化

《2020年微博发展报告》显示,微博用户群体呈现出年轻化的趋势,在生活消费、兴趣爱好以及热点关注上,不同年龄段具有明显的代际化、圈层化特征。报告还显示00 后、90 后对热点的关注主要集中在影剧、综艺以及游戏领域,体现“泛娱乐”特征;80 后、70 后对热点的关注更广,呈现“泛社会”特性。不仅在年龄上体现代际特征,在地域上也表现出各自特性。微博作为信息传播的公共场域,传播对象是广大网民受众,网民通过微博的关注、搜索、点赞、评论功能在微博空间进行社交活动,平台依据网民的社交活动对其行为监督,在技术算法的推动下,网民圈层化社交越发明显。在舆情传播过程中,不同圈层群体得以集聚,使舆情主体呈现出圈层化趋势。如2020年微博出现的一起典型群体极化事件“227 大团结事件”,从开始至结束占据微博热搜话题近半月之久。事件发生在不同圈层间,反映了不同圈层价值观和兴趣爱好的不同,在微博引起各种圈层的讨论和骂战。由于微博空间的开放性,所有圈层内的主体都可以在此空间内对舆情发表看法,一旦价值观、圈层文化相冲突,在意见领袖和群体压力的支持下就会爆发群体极化。

(二)舆情传播突发与裂变性

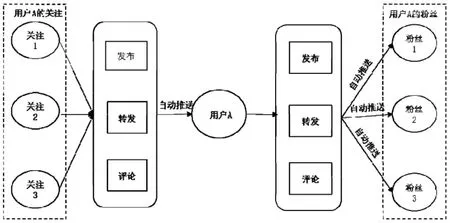

微博等新媒体技术的普及,实现了“人人皆媒体”时代,舆情事件一旦出现,经微博评论和转发,自然会引起网民对舆情的热评。这一过程产生了两种信息交互:交互的直接性与交互的传递性(李纲等,2018),并在信息的交互过程中实现了信息的传播。微博空间是公共、开放的社交场域,所有个体都有权在其中实施任何一项基本功能的操作。微博的关注分为单向关注和双向关注,通过关注功能可以实现被关注者发布消息时,关注者便会自动接收此动态的“自动推送机制”(如图3 所示)。在此基础上关注者可能还会对被关注者的信息进行转发或点赞,关注者的关注者也将会接收到同样的推送,以此类推,最终使信息在传播过程中呈现出裂变式传播(如图4 所示),导致“后真相”现象频频出现。如“重庆公交车坠江案”中,由于自媒体传播速度极快,在主流媒体报道真相之前,曾出现五次谣言,导致了微博舆情的群体极化,并给当事人和网络生态造成极大影响。

图3 微博的自动推送机制

图4 微博信息的裂变传播模式

(三)传播平台共振性

随着自媒体时代的到来,在如此繁多的自媒体平台面前,无论是用户还是信息传播都呈现出多元化、复杂化的特性,用户可以根据平台使用的难易并结合自己的喜好,选择使用一款甚至多款自媒体平台。在用户选择使用前,平台为了吸引用户,通过发送信息内容来获得用户关注,用户也可以通过互相关注和交流进一步互动,增强信息的传播速度。此外,由于很多自媒体平台之间是互联互通的,如微信、微博、抖音等通过信息的跨平台传播实现资源共享,提高了信息的传播效率。正是由于这种信息传播速度的增强以及平台间资源的共享性,使舆情传播过程中的某一话题成为平台的热点时,由于平台间的共振机制,各平台均能够实现把此话题推向热门话题。在接下来的用户讨论中,由于平台的自动推送机制和平台间的共振效应,实现了不同圈层主体在各个平台的集聚,增加了微博舆情传播中群体极化的发生概率。

(四)舆情影响广泛性

微博舆情往往是牵一发而动全身,常常伴有蝴蝶效应。在微博这样一个公共公开的虚拟场域中,任何细小的信息都有可能被网友捕捉到,然后通过发布、评论、转发的形式引发网友热烈讨论并最终产生巨大影响,造成“龙卷风”现象。因此在微博使用如此普遍的当下,群体极化一旦发生,当事人在现实生活或网络空间的任何行为都有可能使网友通过蛛丝马迹的查询而引发巨大的社会反响,甚至会通过人肉搜索等网络暴力对当事人进行人身攻击,不仅给当事人造成极大影响,对整个网络空间和现实社会都带来负面影响。同时由于媒体平台间存在共振机制,任何平台发生极化现象,其他平台为获得点击量和关注也会推送相关信息,最终使舆情话题覆盖整个网络空间。例如在“杭州女子失踪案”中,通过杭州女子睡觉时离奇失踪进入公众视野,整个事件先在微博出现,之后抖音、天天日报、微信公众号等其他媒体平台也纷纷转发,导致此话题事件在微博持续时间长达半月之久。中间曾出现多次谣言,使得夫妻之间原本就存在的矛盾表现得更加突出,同时也发酵出男女关系、家庭关系等二次舆情,给网络空间与现实社会均造成了极大的不良影响。

注释:

①中国互联网络信息中心,第48 次中国互联网络发展状况统计报告 [EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709211887646389225&wfr=spider&for=pc,2021-8-27

②凯斯·桑斯坦:《网络共和国--网络社会中的民主问题》,黄维明译,上海人民出版社2004年版,第32~33 页。

③洛厄里·德弗勒:《大众传播效果研究的里程碑 (第三版)》,刘海龙等译,中国人民大学出版社2009年版,第67~87 页。

④马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介—论人的延伸》,何道宽译,商务印书馆2000年版,第33 页。

⑤巴赫金:《巴赫金全集》(第(1)卷-第(6)卷),钱中文主编,河北教育出版社1988年版,第333 页。

⑥包亚明:《权力的眼睛-福柯访谈录》,严锋译,上海人民出版社1997年版,第228 页。