遗产话语视角下世界自然遗产保护的文化转向

2022-07-12王博宋峰孙铁

王 博 宋 峰 孙 铁

话语(Discourse)是特定政治、社会、文化语境下针对某一主题展开的符号性陈述,其与权力密不可分,既受权力影响通过日常生活实践系统地建构了其所言说的客体对象,又通过知识生产、价值立场与意识形态塑造反过来强化了权力[1]。具体到遗产话语(Heritage Discourse),其指在特定语境下针对世界遗产这一对象的概念、价值、意义进行阐释的符号语言系统,包括口头陈述、书面文本等多种形式[2]。遗产话语背后的权力主体错综复杂,使得遗产被多元的话语所诠释,而不同权力主体的强势程度不同,也造就了遗产权威话语(Authorized Heritage Discourse,AHD)和遗产非权威话语的区别[3]。

世界遗产本质上是一种社会建构,其虽由多元话语主体进行理解和阐释,但却是由权威话语(AHD)主导的话语实践[4]。自19世纪“遗产”从日常生活实践中抽离出来,作为欧洲民族国家认同的重要象征时起,以欧洲为中心的西方遗产话语就以其对物质性、技术性和专家主导的强调,形塑了具有权威影响力和话语权的遗产话语体系[5]。基于西方遗产话语,众多同西方遗产认定、保护、管理相契合的国际公约、宪章、建议、指南得以出台,使得遗产的实践主要由西方遗产话语所指导,并逐步成了一种“真理”和“常识”[6]。2006年遗产批评学者劳拉简·史密斯(Laurajane Smith)在其专著中将这一话语体系定义为遗产权威话语(AHD)[4]。在其影响下,针对遗产权威话语的批判反思和针对地方遗产非权威话语的塑造研究持续开展,期望更多元的遗产话语主体走向前台,促进世界遗产事业的民主化、多元化[7],增强遗产直接利益相关者的归属感,逐步消解世界遗产的权威化倾向。

在世界自然遗产保护上,由联合国教科文组织(UNESCO)和世界自然保护联盟(IUCN)订立和颁布的一系列国际公约、宪章、建议、指南等构成了自然遗产申报和保护管理的权威话语体系,体现了以西方话语为中心的具有客观和工具性特征的自然保护观念,往往将自然同文化要素孤立对待,或倾向于推广和关注有利于自然保护的特定文化习惯,而并未将其纳入更广泛的政治、社会、文化系统中进行考量。但权威话语体系并非一成不变,随着国际政治环境的改变和多元保护思潮的涌现,自然遗产保护的权威话语体系也不断变化。

近年来,IUCN和国际古迹遗址理事会(ICOMOS)为融合自然和文化保护进行了“连接实践项目”和“自然文化之旅”项目,展现出自然遗产保护的文化转向[8]。而从话语分析的角度梳理转向的全过程,将有助于批判性地理解转向过程中自然遗产话语的建构手段,并基于此探析增强我国本土自然遗产话语权的路径,以更有效地参与遗产国际事务,促进我国人与自然和谐的保护理念的国际传播。

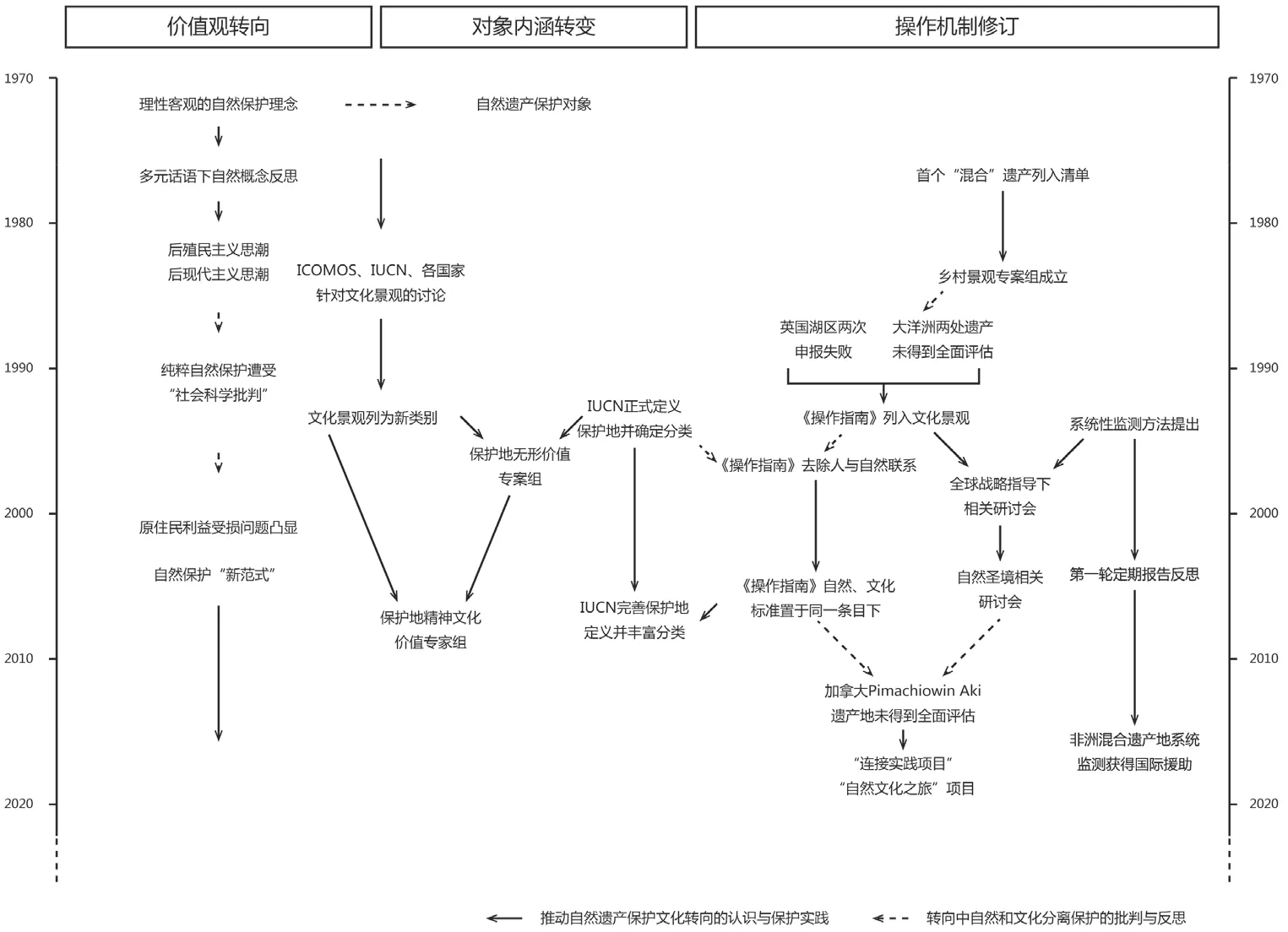

本研究对世界自然遗产保护文化转向的相关文本进行了解读①,从中分析转向的动因、机制、过程。在转向过程中,由于世界遗产针对自然遗产中文化要素的认识与保护实践是相互印证、不断演进的,因此本研究从价值观转向、对象内涵转变和操作机制修订3个方面对这一过程进行了理解和总结(图1)。

图1 世界自然遗产保护文化转向过程的理解和总结

1 自然遗产保护的价值观转向

1972年《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《公约》)的自然遗产定义虽有关于自然美的表述,但总体上三大自然遗产类型的侧重点是遗产的物质和外在价值。由于《公约》不可修改,这一受自然和文化二分法影响的定义成为国际自然遗产保护的基础。而《公约》订立初期尚有冷战影响,同时IUCN以西方专家为主的机构特质也强化了自然遗产理性的工具价值。

但纯粹的自然保护带来了问题,“理性客观”的自然概念对于多数国家表现出不适应性,最直接的影响在于申报评估时无法全面识别自然与文化要素相混合的遗产地的价值,无法纳入传统生态知识和地方保护实践。而在权威话语体系内部,其认识也是多元的,即使在西方话语体系内部,对于自然的认识也是多样的,也可以包括不可见的非工具性的世俗价值,承认自然保护地中文化要素对于人的福祉[9]。1977年第一届世界遗产大会上委员会针对自然遗产申报时通过“扩大”范围以纳入文化要素的建议,以及同年第一版《实施世界遗产公约操作指南》(以下简称《操作指南》)中针对自然遗产的评估标准包含了人与自然的联系,均是这种多元认识的体现。

进入20世纪80年代,随着后殖民主义和后现代主义思潮的涌现,以及纯粹的自然保护受到“社会科学批判”[10],IUCN认识到自然保护地内人的因素与精神文化传承,在长期的形成过程中,往往以社区为依托,与“自然保护地”世代相伴,因此开始“主动”或“被动”地强调遗产地内的原住民和社区权益,以期纳入保护地内的传统生态知识与相关保护实践,自然遗产保护的权威话语和非权威话语发生了关系。1982年第三次世界公园大会,以及随后20世纪90年代以《里约环境与发展宣言》《21世纪议程》为代表的国际文件和以IUCN第四次世界公园大会为代表的国际事件,都突出了保护地精神价值对当地社区的意义。与这种保护思潮相伴,1996年有关自然遗产申报总体原则和评估标准的专家会议明确表示人类的影响在自然遗产中几乎随处可见,自然的概念是相对的;1997年IUCN首次在世界遗产大会上表示,尽管部分自然遗产是原始的,但大多数自然遗产,尤其是同文化景观相关联的自然遗产,应当实施可持续的保护管理以维护其精神和文化资源。

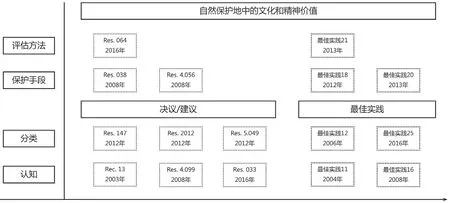

进入21世纪,保护地原住民利益受损的问题凸显,伴随着部分保护地文化多样性价值受到影响,文化群体的社会文化结构发生改变,与自然相关的文化资源保护管理涌现出问题。2000年,有关建立世界遗产原住民专家委员会(WHIPCOE)以保护、维系和强化遗产地文化和精神价值的建议被提出,后虽未能建立,但反映出自然遗产权威话语进一步向地方下沉的趋势。2003年德班世界公园大会上IUCN提出了自然保护以人为中心的“新范式”,明确了自然保护地具有美学、功利、道德上的价值,并认可了传统的保护手段。以2003年为分界,IUCN之后的多个决议、建议、最佳实践均直接涉及了保护地的文化和精神价值,涵盖了认知、分类、保护手段、评估方法4个主要维度,展现了IUCN对于自然保护地中文化价值的观照,也影响了IUCN对于自然遗产的认识(图2)。

图2 2003年后IUCN直接涉及保护地文化和精神价值的决议、建议、最佳实践

综合来看,自然遗产保护的文化转向在价值观上主要受后殖民主义思潮影响,专家话语的逐步消解和多元主体参与世界遗产事务使自然的概念被更多元的话语所阐释。但应当明确,文化转向的前提语境仍是权威话语主导的,具有明显的“自上而下”的特征。非权威话语国家被权威话语国家“代言”,缺乏主动将意义丰富的自然概念进行国际输出的路径。由于这种失语,加之遗产保护标准文件在翻译过程中出现的意义误解、流失、异化,非权威话语国家自然遗产利益相关者权益受损的事件接连发生,在部分遗产地自然保护甚至成为权威话语阻止地方发展的借口或理由[11]。

2 自然遗产保护的对象内涵转变

2.1 文化景观成为世界遗产的新类别

文化景观成为一个新类别,反映出世界遗产从欧洲中心价值观到多元价值观的话语转变。首先,相对于法国等传统西欧“中心”国家,美国、加拿大、澳大利亚等西方“边缘”国家在文化景观列入过程中发挥了重要作用,将其理解的文化景观内涵进行了输出。因此,1992年的文化景观概念,不仅具有欧洲考古、历史、建筑下的传统美学价值,还具有人地关系视角下的景观价值。其次,以澳大利亚、加拿大为代表的国家受国内后殖民主义运动影响,强调关联性景观类别对于原住民无形的文化和宗教价值,以为原住民和第三世界国家“代言”的方式推动了遗产话语的地方转向[12]。

为保持《操作指南》和《公约》的一致性,文化景观最终成为文化遗产下的一个子类,但其列入过程影响了IUCN对于自然遗产内涵的认识。受世界遗产话语“中心-边缘”转向影响,IUCN认识到了对于遗产地内原住民基于全球视角实现更广泛理解的必要性。在实践上,部分文化景观是自然生态系统受人类干预的结果,对于生物多样性保护同样重要,因此针对IUCN 6类保护地尤其是第V类保护地同文化景观之间关系的研究也逐步开展[13]。但是,同样受制于IUCN以西方专家为主的机构特质和以自然科学为基础的学科背景,以及IUCN和ICOMOS针对文化景观分开评估的工作机制,IUCN对于文化景观的认识仍具有局限性。以杭州西湖文化景观为例,IUCN对于西湖的评估仅局限在水体水质等纯粹的自然要素上,其评估结论对于全面识别西湖人与自然的联系并未有太大的参考价值。

2.2 自然圣境(SNSs)的保护实践

有关自然圣境的保护实践同自然遗产保护的文化转向具有一定的同步性[14]。大部分的自然遗产都涉及自然圣境,而IUCN旨在通过识别、保护、管理自然圣境中人与自然的精神联系以弥合西方科学同地方宗教、精神等保护传统间的鸿沟。自1998年保护地无形价值工作专案组成立后,IUCN便开始逐步探索自然圣境同世界遗产的关联性保护。2009年保护地精神文化价值专家组的成立与2008年《自然圣境保护地管理者指南》的出版分别是自然圣境保护机构和文本层面的里程碑事件。

虽然取得了以上成就,但让受西方科学传统训练的自然保护学家充分理解自然圣境,同让土著居民理解理性的自然概念一样存在困难。IUCN常把自然圣境中超自然的部分转化为社会和宗教建构,以使其更符合自然保护的客观理性。具体到文本上,举例来说,如2003年出版的《自然圣境对于生物多样性保护的重要性》中涉及多个案例,但在叙述上多采取先介绍案例地生物多样性价值和宗教地位,后介绍案例地所具有的传统自然保护手段的方式,并未深入居民的宗教信仰如何贡献于自然保护这一核心。这反映出IUCN自然保护观念的局限性,倾向于关心利于自然保护的具体文化习惯,而不是把它看作更广泛社会文化的一部分。IUCN的专家话语体系没有准确把握自然圣境内的原住民既是“自然”的,又是自然保护的实践者这一事实。换言之,IUCN对于自然圣境的理解,很大程度仍基于的是人与自然的二分法。

2.3 IUCN保护地定义和类型的完善

IUCN保护地定义和类型的调整与完善,反映出IUCN专家话语针对自然保护地文化价值的态度转变,同样影响了IUCN对于自然遗产的认识。1994年IUCN根据不同保护目标设置的6类保护地包含了保护景观(protected landscape,第V类保护地)这一类别,反映了人与自然的联系。同年,IUCN正式定义了保护地,但定义中仅包含了保护地的文化资源(cultural resourses)。2008年IUCN更新的保护地定义则认定了保护地的文化价值(cultural values),保护地的价值内涵被丰富。与此同时,原住民和地方社区治理(governance by indigenous people and local community)被列为IUCN的一种保护地治理类型,保护地中原住民的利益被进一步强调。

IUCN保护地定义中“文化价值”的逐步凸显,伴随着IUCN专家话语内部对于保护地自然价值和文化价值孰轻孰重的探讨与争论。过度强调保护会损害利益相关者权益,而强调文化价值可能会导致保护地自然价值被稀释,实则是两难的问题。2008年IUCN世界自然保护大会的报告则阐明了IUCN专家话语的主流价值观,即自然保护和文化保护并存,但如果人与自然互动的保护模式影响了自然保护的效果,甚至造成生物多样性降低等不可逆转的后果,那么仍要优先运用自然和文化分离的保护手段,这也为今日自然遗产的保护实践奠定了基调[15];而在IUCN保护地类型的完善过程中,尤其是原住民和地方社区治理列为一种保护地治理类型的过程中,则经历了专家话语和地方话语间的反复讨论。在IUCN内部,完全承认这一治理类型仍有争议,而部分原住民和地方社区出于避免额外法定限制的想法,同样不愿被认定为官方保护地。这种争论在自然遗产的申报阶段也多次出现,实质上是遗产权威话语和非权威话语的冲突。

3 自然遗产保护的操作机制修订

为调和以上不同话语体系下的多元价值观和纳入新的保护对象类别,世界遗产多通过操作机制修订的方式来尝试调整既定的“叙述方式和治理法则”,以保证遗产申报和提名、保护和监测、发展和传播等核心环节的有效运转,实现自然遗产保护的文化转向。

3.1 申报和提名的检视反思与操作实践

早在1979年危地马拉蒂卡尔国家公园以同时满足自然和文化标准被列为“混合”遗产起,世界遗产即开始了针对此类“混合”遗产如何进行评估的讨论。而后1980年的奥赫里德地区自然与文化遗产和1981年澳大利亚的卡卡杜国家公园和威兰德拉湖区均同时满足若干条自然和文化标准,但彼时缺乏识别和评估自然和文化要素关联性的工具和方法,加之提名项目内原住民和地方社区发展水平的限制,要么无视自然和文化要素的关联,要么将其简单化地认知为乡村景观,这促成了1985年乡村景观工作专案组的成立,以研究此类遗产如何定义,如何演化,如何保证完整性和法定地位等核心问题。

专案组明确的鼓励申报和提名此类遗产,以经验主义的方式研究更多元的乡村景观(即后来的文化景观)的工作路径,促成了以英国湖区为代表的项目申报[16]。而1987和1989年英国湖区2次申报失败,1987年澳大利亚申报项目乌卢鲁-卡塔曲塔国家公园和1990年新西兰申报项目汤加里罗国家公园的文化和宗教价值最开始并没有得到ICOMOS的客观评估而仅以自然遗产列入名录等事件,进一步促进了对于此类遗产的检视和反思[17]。最终1992年文化景观成为世界遗产的新类别,通过自然和文化融合的视角来识别和评估此类遗产。

申报和提名作为世界遗产最核心的操作实践,在过程中涌现出的问题挑战了原有的遗产权威话语,推动了操作机制的修订。但由于《公约》不可修改,修订需通过《操作指南》来实现,且往往不会采取激进的改变方式,因此不能完全纳入相关讨论的全部意见,部分非权威话语国家的声音被稀释。另外,修订参照的是既定的权威话语工作机制,以工作开展的便利性和文本的严谨性为出发点。具体到自然遗产保护的文化转向上,通过操作机制修订的自然文化“融合”保护也会导致“分离”,最为典型的即文化景观被列为文化遗产下的一个类别,导致自然遗产无法反映出自然与文化的联系。受此种错位影响,因原自然遗产评估标准同《公约》中的自然遗产定义不一致,1996年及之后的《操作指南》中自然遗产突出普遍价值的评估标准完全取消了人与自然关联的表述,自1977年第一版《操作指南》起自然遗产标准(ii)中即包含的“突出代表了人类同自然环境之间的关联”的内容未能被保留②,致使之后IUCN自然圣境等新的保护理念无法在世界自然遗产中得以充分体现[18]。2005年的《操作指南》虽将自然和文化遗产突出普遍价值评估标准在文本层面置于了同一条目下,但在技术操作层面,自然和文化要素的分开评估机制并未得到弥合。

3.2 保护和监测的检视反思与操作实践

在《公约》订立的前20年,针对遗产地内自然和文化要素的保护是分离的。而后,几乎与文化景观成为世界遗产新类别的同时,1993年世界遗产提出建立系统性的监测方法,保证遗产地内自然和文化要素均能够得到有效保护。这种理念部分延承了20世纪80年代世界遗产全球研究的工作,即以跨文化的视角,针对全球、国家、地方不同层级的景观进行理解并加以保护。系统性监测方法的提出,为之后自然遗产定期监测等保护与监测工作提供了方法论基础。

通过自然和文化要素的系统保护与监测,在遗产价值上可确保遗产地自然和文化要素在历史、审美、民族学、人类学等方面的关联免受不可逆转的破坏,在保护手段上可纳入土著和地方社区传统的土地利用和资源管理等保护经验。通过遗产价值和保护手段的多元化为遗产专家话语体系提供文化多样性的背景语境,以检视和反思纯粹自然保护的局限。目前,自然遗产的保护与监测越发系统,针对自然遗产中文化价值识别与保护的国际援助也在有序开展,遗产多类型、多层次复合价值的保护状况以及社区和土著居民的有效参与等衡量遗产地自然文化融合保护的关键指标在保护与监测实践中逐步得到了重视[19]。

3.3 发展和传播的检视反思与操作实践

世界遗产理念的发展和传播主要通过研讨会和实践项目等能力建设方式,提高遗产地涉及利益相关者的保护管理意识,并通过纳入地方的实践经验,以更广泛的人类学和社会学视角反向审视权威话语体系下的自然遗产保护管理模式。进入20世纪90年代后,尤其是1994年世界遗产全球战略提出后,世界遗产有关自然和文化融合的研讨会持续召开,涉及全球尺度以及阿拉伯地区、太平洋地区、欧洲、非洲等地域,考虑并研究土著居民和地方社区遗产地中自然文化融合保护的模式与类型。1998年世界遗产全球战略自然和文化遗产专家峰会在荷兰举行,我国著名的世界遗产和风景名胜专家谢凝高先生发表演讲《五岳的文化和自然价值》,探讨了我国古代的文化传统是如何将自然和文化联系到一起的,IUCN的自然遗产专家宾·卢卡斯(Bing Lucas)回顾了自然和文化相交融的遗产列入世界遗产名录的过程,并提出世界遗产应当有文化和自然相整合的评判标准。以上均反映出专家话语同地方话语的互动与联系。

进入21世纪后,世界遗产经历了明显的从“以物为本”到“以人为本”的转向,强调基于权利的保护管理[20]。而自2005年后,一系列有关保护地尤其是自然圣境文化和精神价值的研讨会和实践项目开始在德国、法国、西班牙等欧洲国家开展,也反映出遗产权威话语纳入更多元文化价值观的姿态[21]。目前,最为重要的发展和传播实践即“连接实践项目”和“自然文化之旅”项目,但现阶段以机构层面的“连接”(linkage)为主,尚未完全深入到对于自然和文化联系内涵的认识。

4 结论与讨论

4.1 结论

自然遗产保护文化转向全过程体现了“价值观转向-对象内涵转变-操作机制修订”的操作逻辑。在自然遗产国际事务中,起初受制于认识、机构、学科、方法的局限,自然遗产保护的权威话语体系较少意识到自然概念的多元语义。而随着后殖民地和后现代性语境不断“主动”或“被动”地挑战权威话语体系,加之人类活动影响日渐深入导致纯粹自然保护思潮的转向,在价值观上独特和多样的文化价值逐步被反映在自然遗产中。

多元的、带有生活和地方实践的话语丰富了单一的、具有科学属性的权威话语,以IUCN为代表的国际机构在广于自然遗产的领域充实完善了自然保护地的定义、内涵和分类,也影响了世界遗产这一国际保护地领域的旗舰项目。而在操作机制修订上,遗产申报和提名等核心环节积极做出调整,以纳入多元话语,但常以机构层面的可操作性为原则,以致产生了落差。值得注意的是,在现阶段,转向过程依旧是以权威话语语境为前提进行的再建构。

4.2 讨论

通过本文对自然遗产保护文化转向过程的回溯,可以发现非权威话语体系下的缔约国政府、专家、社会组织等相关者的发声,有时会成为推动权威话语旧秩序不平衡结构转向的关键。应当明确世界遗产资源具有不可替代的跨越代际的价值,但世界遗产事务是国际政治事务,世界遗产这一国际间组织的“理想与梦想”不会充分按照每一缔约国的意愿进行调整和重塑,非权威话语主体应当积极在价值观输出、对象内涵理解、操作机制调整上挑战权威话语的强势地位,扭转在自然文化融合保护理论与实践中的失语状态。

近年来,以“连接实践项目”和“自然文化之旅”项目为代表,更多的非权威话语“边缘”国家持续发声。以亚洲国家为例,日本自“连接实践项目”开始之际,就依托筑波大学开展有关文化景观、自然圣境和农业景观等遗产类型的工作坊,为日本理解的自然概念的输出提供了路径,印度则强调应当引领亚洲的“自然文化之旅”[8]。而我国自然文化融合保护的天人合一的价值观根植于中华文明的发展历程中,但目前面临着文化景观类遗产比例低、价值观与理念输出途径单一、世界遗产话语权偏弱等客观问题,应当从价值观、对象内涵、操作机制三方面结合现有的遗产规则、理论与实践制定针对性的话语权提升方案,使自然遗产保护的“中国方案”贡献于更广泛的国家和地区。

我国自古以来就有欣赏并保护遗迹及其环境的传统,以“五岳”为代表的国家自然和文化“遗产”诞生于先秦之际,毫无疑问具有人与自然和谐统一的内涵与价值[22]。传统王朝时期,国家层面的“凡天下名山,皆禁樵采”和地方层面的“守土者”保护“十景”“八景”的职责等,已形成了保护利用自然遗产资源的社会性制度[23]。而自1985年我国加入《公约》后,我国政府通过分级分类管理、提高监管能力、科学编制规划、完善法律法规、加大资金投入、加强宣传教育,不断提高世界遗产保护管理能力[24]。

目前,“连接实践项目”的第三阶段已经结束。在历经第一、第二阶段针对非洲、欧洲、拉丁美洲、北亚地区5个案例地自然和文化融合实践的田野考察、报告编撰后,第三阶段首次选定了我国红河哈尼梯田文化景观作为东亚地区案例地,这也展现了世界遗产近年来从物到人、从西方到东方的目光转变。应当认识到,中国的自然遗产保护具有自然和人文和谐交融的特征,遵循“天人合一”“道法自然”“仁民爱物”的哲学观念,树立了人与自然和谐共生的价值观。在如今共谋全球生态文明治理的大背景下,应以我国合理有效的遗产保护智慧和经验为基础,依托新时期世界遗产发展和传播实践,积极塑造遗产保护、管理、利用上的中国话语体系,将中国生态文明建设的理念规划和实践经验与全球生态治理紧密结合。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① 核心文本包括历年世界遗产大会的大会报告、遗产中心报告(1992年之前为管理局报告)、咨询机构报告,UNESCO和IUCN 1972—2020年同文化转向相关的重要国际公约、宪章、建议、指南,以及重要的当事者回忆录、研究者述评、经典文献。

② 1996年以前《操作指南》中自然遗产突出普遍价值评估标准(ii)均包含“突出代表了人类同自然环境之间的关联”的内容,原文为“(ii) be outstanding examples representing significant ongoing geological processes,biological evolution and man's interaction with his natural environment”。