战略偏好差异对中日关系的消极影响(2000-2021)

2022-07-11方晨宇

方晨宇

2000年以来,中日关系大致经历了三次友好期、三次动荡期,双边关系无论是由恶化状态到正常状态的修复与改善期、还是由正常关系到交恶状态的摩擦与下滑期都十分短暂,形成了恶化-转圜-恶化的循环。频繁剧烈变动之下,双边关系发展成果总体不丰,且多集中在经济与人文交流等低政治领域,在安全防务、政治关系等议题上的发展与推进并不显著。中日关系的剧烈变动,体现了双边互动状态的极不稳定性及合作前景的不确定性,也反映了东北亚地区面临安全困境、合作困境的现实。中日均是东北亚地区在军事、政治和经济等各方面有强影响力的国家,其双边关系对地区安全与合作具有重要价值,而当前中日极不稳定的互动状态不仅对三方合作带来阻碍,也不利于东北亚地区安全繁荣的早日实现。基于此,本文试提出并回答如下问题:中日关系为何发生较为反常的剧烈变化?共同安全环境和经济合作潜力为双方创造了广泛的共同利益,但为何共同利益没有有效缓解中日纷争,没能增强中日关系的稳定性?

一、现有解释的不足

围绕中日关系频繁发生剧烈变动的现象,学界已展开过较系统的讨论,就其成因,大致形成了三种主要观点:

第一,互信赤字论。这种观点认为,中日关系表现出互动困境与安全困境的关键原因在于战略互信的严重匮乏。日本军国主义曾在历史上给中国带来深重灾难,直到今日在一些涉及历史问题的敏感事件上,日本保守力量仍不愿回应中国关切,这是中国难以建立对日战略信任的历史动因;①参见吴广义:《解析中日关系中的历史问题》,载《世界经济与政治》2004年第2期,第41-46页;蔡亮:《论安倍内阁的历史修正主义》,载《日本学刊》2016年01期,第90-111页;汪舒明:《历史问题“安全化”及其对21世纪中日安全关系的影响》,载《国际政治研究》2016年03期,第41-61页。而冷战期间,两国分属两个不同的阵营,中国长期受到来自日本的封锁与制裁,在意识形态上,冷战期间中国与日本也长期对立。一些学者认为,中日韩三国在相互交往和处理东北亚事务时,仍带有明显的冷战思维,互信程度较低。②吴寄南:《中日关系进入新的历史转型期——兼论两国增强战略互信的路径选择》,载《国际展望》2012年第5期,第1-13页;周永生:《东北亚的历史结构、外交理念与未来前途》,载《外交评论》2012年第1期,第114-126页。从互信赤字角度探讨三国互动困境,无论是历史因素抑或冷战思维,都是在强调观念因素,强调主体间身份影响国家认同,能够塑造国家行为。中日间没有建构起互为“朋友”的主体间认识,故而决定了三国难以形成深层次的战略互信。③封永平:《中日关系困境解读》,载《国际论坛》2006年第1期,第36-40页。这一观点说明了中日互动中的部分现实,但互信赤字论也有其自身逻辑缺陷,即其无法解释为何中国与日本的相互认识同其他国家相比有巨大差异?为什么互信不能在两国间建立?一个鲜明的案例是,日本在二战期间也曾侵略东南亚,并为东南亚国家带来了深重灾难。但战后其以经济外交为切入点重返东南亚,并通过综合手段与东盟建立起了较为稳固的互信关系,东盟国家对日本的相互认识显然与中国大相径庭。那么为什么会形成这种互信差异?日本对中国包括官方经济援助在内的经济外交和其他领域的交流为何未能促进友好身份在主体间的形成?

第二,利益冲突论。这一观点强调中日在诸多现实利益问题中都存在竞争与矛盾,利益冲突导致双方时常处在紧张状态,从而形成互动困境。这里的利益冲突构成较为复杂,它既包括领土争端、经济贸易、战略科技等物质权力上的矛盾,也包括地区主导权、国际声誉和地位等战略利益、声张性权力的竞争。①参见门洪华,甄文东:《共同利益与东北亚合作》,载《外交评论》2013年第3期,第93-108页;克里斯托弗·休斯:《“怨恨的现实主义”与日本制衡中国崛起》,载《国际政治科学》2016年第4期,第59-97页。这是较为典型的现实主义观点,也最具有解释上的普遍适用性。但问题在于,除多重矛盾与冲突,中日间还存在着复杂的共同利益与相互依赖,两国间互为重要的经贸伙伴,在一些重大问题上(特别是朝鲜核问题、半岛统一问题)也存在安全议题的相互需要。那么,在既有合作又有竞争的条件下,为何两国间关系出现剧烈下滑时,决策者往往容易不顾及共同利益诉求并对其产生损害、往往选择偏向于冲突与矛盾而将共同利益与相互依赖置于较次的位置?这种决策为何反复在中日关系中发生?这是此观点未能解释的问题。

第三,大国干涉论。这一观点将中日互动困境的根源指向了美国对东北亚的干涉,认为日本作为美国在亚太地区的重要盟友,一方面主动与美国的东北亚政策相协调,随着美国将平衡乃至遏制中国作为其对外政策的一项关键任务,其也主动采取了程度不等的措施以配合美国应对中国;②朱锋:《权力变更、认同对立与战略选择——中日关系的战略未来》,载《世界经济与政治》2007年第3期,第16-25页;李永成:《美国现实主义者的“离岸制衡”战略及其对中日关系的分析意义》,载《国际论坛》2007年第4期,第18-22页。另一方面,美国也始终利用其强大控制力,防范并阻止其盟友同中国走近,故意制造事端,挑拨日本与中国的关系。从中日互动的现实来看,域外大国干涉论具有一定解释力。近十年来,中日关系的剧烈恶化多与美国因素有关,但这一观点也面临来自现实的质疑。首先,中日关系有其独立于域外大国干涉的自在性(本文叙述的其他两种主流观点已然说明),其次,域外大国并不总是期待中日关系恶化,其干涉也并不总是两国间关系突变的原因。例如在日本领导人参拜靖国神社的问题上,美国政府多次要求日本保持低调,避免负面影响;面对中日钓鱼岛争端等矛盾也明确有意参与调解;而就其同盟管理出现的问题,更没有迹象能说明美国是故意而为之。对中国的平衡与限制是美国亚太战略的目标,但没有证据表明其欲图实现这一目标的方式是推动中日关系剧烈动荡,且这在很大程度上也是不符合美国利益的。①就这一问题,有学者认为美国在中日关系中的利益在于以相对中立的角色介入中日双边关系,从而实现东北亚地区的相对平衡,也有学者从地区稳定角度阐述美国不宜过度介入中日双边问题。可参考:刘卫东:《美国对中日两国的再平衡战略论析》,载《世界经济与政治》2014年第10期,第81-97页;傅高义:《中日关系的症结与处方》,载《日本学刊》2006年06期,第1-2页等。

二、战略偏好差异及其影响

(一)偏好差异影响国家间关系

偏好是一个经济学经典概念,近年来,诸多国际关系学者将其应用于分析国家战略决策的逻辑。杰弗里·弗莱登(Jeffry Frieden)认为偏好指国家对特定互动产生的预期结果,以合目的程度为标准进行的倾向性排列;②Frieden,Jeffry,“Actors and Preferences in International Relations”.Strategic Choice and International Relations.(Princeton University Press,1999),pp53-66.熊炜将偏好视为“长期的、稳定的国家对外行为倾向性”;③熊炜:《二战后联邦德国的国家安全政策偏好》,载《世界经济与政治》2008年第1期,第43-50页。前景理论则将偏好视为面对特定环境,决策者形成的具有一定规律性的危机决策选择。④Jeffrey W.Taliaferro,“Quagmires in the Periphery:Foreign Wars and Escalating Commitment in International,”Security Studies,Vol.7,No.3,1998,p.102-103。总的来看,对外战略偏好可被定义为在国家利益认知基础上形成的长期的、稳定的行为模式。它是一种能够对决策产生影响的非物质因素,决定了在特定互动中,面临诸多行为选择时国家的行为取向。“国家偏好的设定过程”等同于“确定国家利益内容”的过程,⑤曲博:《危机下的抉择——国内政治与汇率制度选择》,上海人民出版社2012年版,第78页。偏好本质来源于一国外交政策的利益评估,承载和反映了一国的利益诉求,同时也是利益认知内化的抽象结果。

依据一国对外战略的目标、特征及主要表现,可将对外战略偏好总体上区分为维持现状、改变现状两种类型。其中,维持现状指以安全、稳定等保守利益为优先的偏好;改变现状,指的是在对外战略方面存有修正性意图,以谋求权力、地位的偏好。从经验来看,所有国家的对外政策大都表现为维持现状或改变现状特征,同时在程度上有所差异。对外战略偏好的形成受多重因素影响:体系层次上,实力地位根本上决定了一国对外互动的目标及方式,而国内政治状况、意识形态与战略文化深刻塑造一国利益认知,决策者人格特质、认知状况有时也在国家战略偏好形成过程中起突出作用。

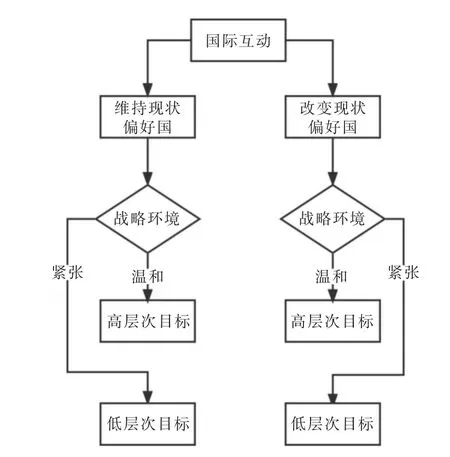

在国家间互动中,面对同一议题,因偏好差异,不同国家做出不同行动,若出现分歧,国家倾向于为实现较高次序目标放弃较低次序的目标,从而采取强硬的行动,也就是说其愿意为了保全这一问题上的利益而部分或全面放弃其他问题的利益,从而选择对抗,反之亦然。偏好对国家行为的影响也具有一定限度。一方面,特定互动中,国家利益存在模糊性,且受私有信息的干扰及领导人知觉机制的作用,不可能时刻保持清晰的理性计算,故而偏好应用在理解国家行为上,主要表现的是一种总体趋势而非直接的行为轨迹;另一方面,一国对外行为还需考虑战略环境的制约。①Frieden,Jeffry,“Actors and Preferences in International Relations”.Strategic Choice and International Relations.(Princeton University Press,1999),pp53-66.例如,中日实现地缘目标的共识性底线在于不发生能够引发战争的冲突,维持基本的和平,当国家间偏好差异的后果可能造成战争风险时,国家会退而求其次,追求低次序目标。还如,国际法等国际制度对国家行为的约束,使国家也可能转而追求相对低层次的目标。除此以外,一国实现其高层次目标具有耐心,若在短期内无法实现则也会转向对低层次目标的追求,这也是策略性的。

故而战略偏好差异对国家互动的作用原理可概括为:面对偏好差异导致的分歧与矛盾,国家往往为追求高位次目标倾向采取对抗而非让步的政策,通过外交途径缓解矛盾、通过其他领域合作来疏解紧张关系难以奏效,关系剧烈恶化成为现实——这解释了为什么在同时面临合作与矛盾的情况下,双边关系会快速剧烈滑向动荡;除此以外,受战略环境影响,国家在短期内无法追随其偏好最优选项,就会选择退求其次,追求在偏好列表中位次较低的目标,故而呈现出国家行为与其总体偏好不相符的局面——这解释了在双边内部没有足够条件刺激下,政治关系为何会快速剧烈发生转圜。总的来说,处在关系剧烈变动中的国家关系虽既有关系紧张的一面也有缓和的一面,但这一困境本质上反映的是国家间目标和偏好的差异而非趋同,作为其结果的低深度、窄领域合作体现的是国家间利益共识的匮乏,以至于共同利益认知只停留在维持基本和平的层次上。

图1 国际互动中的对外战略偏好及战略环境制约

(二)维持现状与改变现状:中日两国战略偏好差异

中日两国呈现出鲜明的战略偏好差异:中国的对外战略、特别是周边外交表现出典型的维持现状偏好,而日本的对外战略具较强烈的改变现状色彩。两国所面临的外部环境、实力条件及文化背景具有一定相似性,但在两国实力地位一升一降的客观趋势之下,共同外部环境反而最能够塑造两国利益评估及偏好形成。本文由此认为,东亚特别是东北亚地缘环境成为两国评估各自战略地位、威胁感知、主要议程和利益需求的核心因素,直接影响两国对外战略偏好形成,同时框定了中日互动的主要议程。

中国对外战略总体呈现出维持现状偏好,就其成因和表现,体现在以下几方面:第一,对待领土争端问题,中国态度克制,以地区稳定为优先考虑,不谋求现有争端的激进解决。从2008年以后,中国与周边邻国陷入主权争端激化的局面。①李开盛:《中国周边外交:70年来的演变及其逻辑》,载《国际关系研究》2019年第4期,第38页。2012年以后,中国对周边外交工作做出了更为明确的部署,强调维持与周边国家的睦邻友好关系,同时辅以“战略威慑力”,使中国的善意政策能发挥实效,②周方银:《周边环境走向与中国的周边战略选择》,载《外交学院学报》2014年第1期,28-42页。在主权争端问题上既“奋发有为”,同时避免矛盾扩大。就中日钓鱼岛争端来看,自七十年代以来,中国的态度就是温和的,故中日建交后很长时期内,这一问题并未激化成为中日关系中的重大障碍。2012年日本钓鱼岛“国有化”运动后,中国领土主权遭受切实威胁,才改变原有方针,在不扩大矛盾的基础上积极进取声张主权。

第二,从地区制度及治理来看,中国不谋求地区事务主导权,强调多边共治,不寻求改变地区制度结构和治理格局。一方面,中国领导人始终在各种场合表示支持由东盟主导的东亚一体化模式,从未提出或表露主导地区治理进程的意愿,另一方面,在事关地区安全与发展的重大问题上,中国鲜见主导问题解决的进程。中国强调多边主义的合作模式。但在东北亚地区,多边外交十分有限,仍以传统安全作为主要议题,其中最关键的就是朝核问题的解决。中国的主要立场就是和平基础上谈判解决,这反映了中国在东北亚安全问题上的取向,即以和平稳定作为首要目标,反对任何可能破坏地区稳定局面、力量格局的行为。

第三,从地缘战略设计来看,中国不谋求扩张性的地缘安排,而是以安全、经济合作,在互利互惠基础上,降低外部环境的威胁性,故而中国将安全稳定作为东北亚政策的基点,同时通过培植共同利益,缓解与南亚、东南亚国家的既有矛盾,并向西拓展战略空间。一方面,受现实制约,中国的外交战略重心并不在东北亚地区,针对东北亚地区的地缘目标大致为:维持地区的和平稳定,防止战争风险;维护中国的国家安全,防范东北亚地区被利用为大国军事竞争的场所;谋求推动半岛问题的解决;促进东北亚国家间关系发展,拓展合作空间。另一方面,东北亚寻求外交突破的努力遇阻、区域合作停滞不前的情况下,随“一带一路”倡议的提出和中国外交实践,有学者认为中国的对外战略在地理空间上已经呈现出向西转移的趋势:中亚地区被认为是欧亚大陆核心区,资源禀赋优质且具有突出的地缘价值,相比于东部邻国,中国与西部邻国的矛盾较少,关系发展潜力大,①王缉思:《“西进”,中国地缘战略的再平衡》,载《环球时报》2012年10月17日第14版。而“一带一路”倡议为中国向西扩充了交往空间,确有战略调整的深意,作为对比的是,日本、韩国、朝鲜作为东北亚地区的重要构成国家,均未参与到这一倡议。除此以外,也有观点提出中国应积极“走向南方”,处理好与东盟国家的关系,深入发展与东盟的友好合作。②赵可金:《走向南方可能是中国今后十年的战略重心》,载《世界知识》2013年第24期,第22-24页。实际上,自2013年周边外交工作座谈会以来,中国持续将东南亚作为经贸和投资的重点,取得了积极进展。③David Shambaugh,“U.S.-China Rivalry in Southeast Asia:Power Shift or Competitive Coexistence?”,International Security,vol.42,No.4,2018,p.85-127.2020年,中国-东盟首次互为第一大贸易伙伴,双边全年贸易额高达6846.0亿美元,同比增长6.7%。经济效果充分外溢到政治领域,近年来南海争端趋于平缓,“南海各方行为准则”磋商有序推进,中国与东南亚国家发展关系依然潜力巨大。总的来看,无论是“西进”抑或是“走向南方”,中国拓展外交空间、发展互利合作,本质是塑造稳定外部环境,疏解地缘矛盾的表现,在意图上具有保守性,目的在于维持安全稳定及友好合作现状。

相较于中国,日本对外战略总体呈现出改变现状特征,且这一偏好随日本实力地位的日趋衰落,表现的越发突出。随战后的恢复与发展,日本在对外战略上始终坚持谋求世界性地位,其在战后初期确立了“做经济大国”的目标,这一目标基本得以实现后(特别是冷战结束后),又逐渐要求在国际体系中取得与其经济实力相匹配的政治地位、军事地位。本世纪以来,多极化的发展助推了这一意图,而中国的崛起与“中国威胁论”的渲染更顺势为其提供了合法性与正当性。日本实现大国目标的路径在于两方面:在国内推动修改宪法,整顿军备,成为“正常国家”;在全球施展其硬实力与软实力。针对于此,日本谋求主导东亚的构想则是实现全球目标的核心抓手。其思路大致为:以美日同盟为基轴不断提升自主防卫和域外行动的能力;以经济实力为基础构建以日本为中心的经济贸易及产业圈;以海洋国家为定位建立跨洋同盟关系,从而实现在政治、军事、经济等各层面掌握对东亚地区的领导权。本世纪以来历届日本内阁均提出过诸多外交概念,其核心意涵大抵如此。对此有三点需要说明:第一,日本将其获取东亚主导权的最大威胁视为中国,认为中国实力的扩张会对日本的构想形成严峻挑战,而日本绝不接受滑向“二流国家”,①2013年安倍晋三在发表演说时提到,日本未来不会沦为“二流国家”,且最终会东山再起。参见:《日本归来(在美国战略与国际问题研究中心(CSIS)的政策演说)》,日本首相官邸网站,2013年2月23日,https://www.kantei.go.jp/cn/96_abe/statement/201302/23speech.html。故而不愿参加由中国倡议建立的国际组织和公共物品,强调自立门户并与中国竞争;第二,这一构想在空间上基于海洋国家的身份认识。日本的地缘思想以海权观为基础,历届日本政府以海洋权利的伸张作为国家安全的重要标准、以海洋作为扩充战略空间的主要方向,海洋权利的损失会对其威胁感知产生重要影响;第三,这一构想实现的重要前提是成为“正常国家”,因此在国内的政治动员、在国际上寻求美国默许和支持十分重要。基于此,本世纪以来,日本在经济上支持跨太平洋伙伴关系协定;军事上推动美国重返亚太、制定印太战略,并借“周边事态”、“灰色地带事态”概念的模糊性不断寻求军事活动范围的扩大,努力突破个体自卫权限制,安倍内阁还以“积极和平主义”概念美化这一行为;②《细谷雄一:为实现“和平主义”与“国际协作主义”的并存而努力》,走进日本网,2014年12月1日,https://www.nippon.com/cn/currents/d00122/。政治上搞“价值观外交”,欲构建“自由与繁荣之弧”,借由“印太战略”提出“自由与开放的印太战略”,并不断向美国及其盟友推销理念,推动美国亚太联盟体系、西方多边机制的意识形态化,其本质就是在建立东北亚乃至东亚地区主导地位的同时排挤中国。从地缘空间来看,日本的政治、经济、文化等外交重心长期培植于东南亚及至大洋洲,历来日本首相多次将首次外交访问选择在东南亚国家,2013年安倍晋三提出“安倍主义”,强化日本的东南亚外交、强调日本对东南亚国家的外交重视;相比之下,东北亚并不是日本外交的重心,而应被看作安全战略的重点,即一方面防范并利用中国崛起和朝核问题的安全影响,另一方面在领土划界争端上铢锱必较,捍卫其海洋空间利益,同时对于地区安全事务特别是朝核问题日本也强调积极参与,并利用“人质事件”等问题寻求议程设置权,维护日本作为地区大国的地位。因此,日本在东北亚的地缘目标大致有四个方面:与中国展开追求地位的竞争;争取在领土争端中占据优势;强调东北亚安全事务的参与;利用东北亚威胁制造舆论与合法性依据。而经济利益、文化交流等低政治目标在日本的东北亚目标中排位显然靠后。

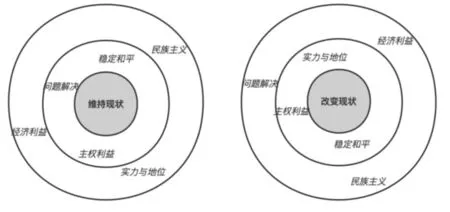

根据以上分析,按议程分布,可将中日两国对外战略中的主要目标归纳为:地区稳定与和平;共同威胁的解决;主权利益的声张;实力与地位的满足;民族主义的满足;经济利益的满足。其中,地区稳定与和平,指的是地区内不存在即时性安全风险和试图改变现状的行为;主权利益的声张指领土和海洋权益的维护;共同威胁的解决指地区重大和平与发展问题的纾解;实力与地位的满足是指谋求在东北亚地区的领导权;民族主义的满足作为一种思潮性目标,在中国表现为以“反应-自卫型”为特点的民族主义形态,①李晔、耿昕:《东亚民族主义的类型与特征》,载《东北师大学报》2001年第5期第57-63页。强调本民族情感和民族利益,有时会成为对外交往的障碍,对于日本,民族主义则和政治保守主义相互链接,②笪志刚:《被保守主义人质的日本政治》,载《环球时报》2020年11月11日。成为国内政治动员的思想工具;③李寒梅:《日本新民族主义的基本形态及其成因》,载《外交评论》2013年第1期,第91-109页。经济利益的满足则是指寻求贸易发展和优势互补。中日政治互动中,两国都以上述内容为目标,但对于这些目标的期待有不同,因而产生了不同利益排列,形成类似于同心圆的互动目标结构(见图2)。本文认为,日本倾向于优先实现实力地位、主权利益、地区稳定和平等以改变现状为导向的互动目标,而经济利益的满足、共同威胁的解决在其目标次序中相对滞后;中国则优先于地区稳定和平、主权利益和共同威胁解决等以维持现状为导向的互动目标,从而在中日间形成两种不同的利益和目标结构及战略偏好类型。

图2 中日互动中的利益目标结构、战略偏好类型(左图为中国、右图为日本)

(三)理论假设:战略偏好差异对中日关系的消极影响

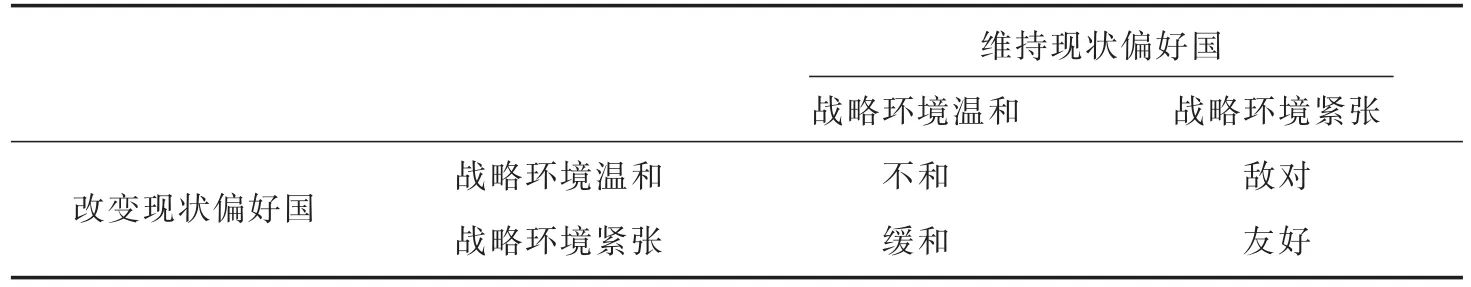

根据上述假设,本文以区域大国互动为主要背景,将大国在互动中的总体行为偏好分为改变现状、维持现状两种类型,同时依照战略环境制约的程度,分为温和与紧张两种条件,故而就偏好差异对国家间互动的影响,提出以下四个假说(H):

H1:当维持现状国、改变现状国战略环境均温和时,双边关系趋于不和;

H2:当维持现状国战略环境紧张、改变现状国战略环境温和时,双边关系趋于敌对;

H3:当维持现状国、改变现状国战略环境均紧张时,双边关系走向友好;

H4:当维持现状国战略环境温和、改变现状国战略环境紧张时,双边关系趋于缓和。

表1 偏好差异在大国互动中的影响

三、经验检验:2000-2021年的中日关系

上文提出了行为偏好差异影响国家间关系的理论假设和可能情形。将其置于2000-2021年间的中日关系中进行检验,所采用的方法是对这一时段的双边发展状况按照总体稳定、动荡下滑进行分期归类,同时以导致双边关系出现剧变的标志性事件进行分析,从而验证互动中维持现状-改变现状的偏好差异是否是导致双边关系呈现极不稳定状态的原因。根据上述讨论,本文认为中国和日本在互动中的总体偏好分别为维持现状、改变现状两种类型。故而在互动过程中,偏好差异导致双方处于高位次目标的相互挤撞,因此产生消极后果。同时,受战略环境限制,双方在短期互动过程中可能转而追求低位次互动目标,则双边关系有实现转圜的可能。

总而言之,在偏好差异假设下,中日关系呈现出以下情形(见表2):

表2 偏好差异对中日关系的影响

本文认为,中日关系在2002年、2010年的突然恶化及此后的双边矛盾频发,都体现了在战略环境相对温和的状态下,改变现状偏好国同维持现状偏好国互动中,因偏好差异导致的关系不和乃至敌对。两国关系的两次快速转圜中,第一次以2006年安倍晋三就任为关键节点,第二次以2018年中日领导人会谈为节点。前者反映了改变现状偏好国战略环境紧张、维持现状偏好国战略环境温和时,改变现状偏好国的缓和策略;后者反映了双方同时面临紧张的战略环境时的迅速友好策略。

(一)偏好差异与中日关系走向不和(2002~2006)

2000年以后,中日关系第一次恶化,是以小泉纯一郎政府违背公开承诺,于2002年4月参拜靖国神社开始的。在此之前,小泉首相曾于2001年参拜过靖国神社,但中国并未予以强烈反应。2002年4月的博鳌亚洲论坛上,小泉首相公开表示不会再进行参拜活动,①管克江:《小泉为何参拜靖国神社》,载《人民日报》2002年4月25日,第3版。但回国后即违背承诺,引发包括中国在内的周边国家的强烈不信任感。历史问题是中日安全关系的反映,一方面,它加剧了中国受害者身份认同和日本的自我优越认同,对威胁感知使中国担心日本重走军国主义道路,另一方面,日本保守力量就是利用日本问题积极争取国内政治的右倾化,为修改宪法、成为“正常国家”造势。②汪舒明:《历史问题“安全化”及其对21世纪中日安全关系的影响》,载《国际政治研究》2016年第3期,第41-61页。因而,日本政府渲染历史问题的本质在于改变现状的政治意图,所以中国历来对日本历史修正主义的反应较为强烈,但这种反应主要是外交层面的,而每当中日关系出现动荡时,日本也常在历史问题上做出更不克制的举动,以表示对抗决心。自此事件后,小泉首相及其内阁成员仍多次参拜靖国神社,并就历史问题、靖国神社性质作出不当表态。与此同时,日本还积极争取联合国常任理事国席位,意图扩充其政治影响力,更加剧了中日间矛盾,这实质上反映了中日间维持现状偏好与改变现状偏好的对立。在第一个动荡期中,钓鱼岛争端和东海权益问题是中日关系出现变动的另一个重要诱因。其中,东海大陆架划界问题于2004年后在日本媒体所谓“中国窃取日本海底资源”的炒作声中愈演愈烈,①中日长期就东海大陆架划界问题留有争议。2003年后,“春晓”油气田问题愈演愈烈,日本提出东海春晓气田距离中日中间线仅5公里,要求中国停止开发。中国方面则并不承认“日中中间线”的合法性,随后双方针对这一问题展开了一系列外交交涉与斗争。随后,中方本着维护地区稳定的积极立场,自2004-2007年间举行了11场谈判,终未果,日本在此期间反而以改变现状的手段不断挑起事端。②周永生:《日本国内关于东海问题的争论》,载《国际政治科学》2008年第1期,第99-129页。

(二)偏好差异与中日关系走向敌对(2010~2018)

2010年后,中日关系再次恶化。2010年7月,日本政府还宣布放宽中国人赴日旅游签证、吸引大量中国游客赴日旅游的目标,但9月以后,中日关系突然急剧恶化,降至冰点,起因是“闽晋渔事件”,由日本海上保安厅扣留中国渔船“闽晋渔”号及全体船员,引发钓鱼岛争端白热化。③“闽晋渔事件”,是指2010年9月7日中国渔船“闽晋渔5179”号在钓鱼岛海域遭日方非法拦截,日本海上保安厅以妨碍公务为由非法抓扣渔船船长詹其雄,该事件引发中国国内强烈反响,同时促使钓鱼岛争端白热化,后日方在中国外交交涉下释放该船长。这一问题急速上升的根源,在于日本积极主动改变现状的行为,打破了中国力求“搁置争议”不改变现状的态度,反应了日本在互动中的改变现状导向的行为偏好,其竭力争取海权,宁愿与中国对抗也不愿在这一问题上让步。而中国作为一个以维持现状为互动偏好的国家,对野田佳彦政府后激进改变局势、破坏现状的政策反应强烈,因此在钓鱼岛问题上出现了政策转向,以积极作为特别是建设东海防空识别区、加强海警巡逻等措施传达维护主权的决心。④左希迎:《中国在钓鱼岛争端中的战略动员》,载《外交评论》2014年第2期,第35-54页。可以说,无论是大陆架划界问题还是钓鱼岛争端,中日在东海问题上的摩擦,反映的是中国“搁置争议”思路与日本激进态度的差异。维持现状的保守倾向下,维护主权安全是重要的目标,而改变现状偏好要求有利的地缘环境,所以日本争取权利、扩大海权也可以理解为主动塑造改变现有地缘条件的行为。

日本改变现状偏好最集中的显现于安倍晋三第二次担任日本首相以后。这一时期钓鱼岛问题热度不减,而修宪风波将中日关系又推向冰点。安倍政府将中国崛起与日本领导权间的矛盾视为关键威胁,加紧展开活动,2014年7月通过修改宪法解释、解禁集体自卫权的决议案,完全昭示了其积极改变现状、争取大国地位的野心。作为回应,除常规外交手段外,中国还在2015年举行抗战胜利日大阅兵以释放威慑信号,并邀请俄罗斯、韩国等外国领导人一同参加。可以说,战略偏好差异成为中日关系在长达大约8年时间内不断下滑的关键原因,特别是随美国重返亚太、南海问题升温,中国的外部环境处于一个相对紧张的状态下,日本更加速其改变现状的行动,并在国际上散播“中国威胁论”,以增强自身行为合法性。

(三)中日关系的缓和(2006~2010)

中日关系的变动常是伴随着日本领导人的变迁而发生的。一部分外交策略的原因,是中国将严重倒退后改善两国关系的希望寄于下一届政府,从而为缓解紧张关系提供一个新的平台。这一行为本质上是寻求规避对抗关系的维持现状偏好决定的。故而在2006年面对中日关系持续紧张,中国通过领导人讲话、民间往来等一系列举措发出了对缓和中日关系的明确信号。对于日本来说,小泉内阁在一系列历史与现实问题的强硬立场导致日本与周边国家关系陷入困境,日本外交面临在亚洲被边缘化的境地,成为安倍棘手的“负资产”,①高兰:《2006:中日“破冰”之旅的战略分析》,载《国际观察》2007年第1期,第57-64页。这一时期,日本“入常”企图未果,在东亚事务中欲取得议程设置主导权的努力也频频失败。②周永生:《小泉内阁的外交政策浅析》,载《日本学刊》2006年第5期,第28-39页。可以说,安倍内阁初期不具备追求大国实力地位和地区领导权等高层次目标的条件,故9月安倍晋三首相上台后,争取打开周边外交局面,并以软实力实现外交突破,特别是提出“价值观外交”、“自由与繁荣之弧”的概念,为日本追求大国地位提供可靠的国际环境。在此条件下,中日两国随即开展高效的外交协调,实现了最高领导人的会晤,此后一系列高层互访分别被称为“破冰”、“融冰”、“迎春”、“暖春”之旅,2007年,双方还就此前愈演愈烈的东海问题达成五点重要共识,促使热点纠纷降温熄火,可以说双边关系实现了快速转圜,这体现的是,在战略环境制约下,日本对华互动退而求其次,追求偏好序列中位次较低的目标,而规避了偏好冲突引发的两国矛盾。

(四)中日战略环境的共同恶化与双边关系的友好(2018-2020)

中日关系的第二次转圜以2014年四点原则共识为基础、以2018年安倍首相访华为节点。本次转圜的实现主要是在2018年。就此阶段,战略环境对中日互动中中国的外交取向起更为直接的作用。它表现为美国特朗普政府首次将中国定位为“战略竞争对手”后,在经济贸易、高新技术等领域对中国施加巨大压力,中国的经贸安全、产业链安全及外交受到冲击和威胁,外部战略环境十分紧张严峻。同时中日四点原则共识所提供的管控风险、不扩大矛盾的重要认识一定程度上迎合了中国维持现状偏好,成为跨越双边障碍的重要基础。对日本来说,随着朝鲜半岛局势骤然回暖,中朝、韩朝、美朝领导人都实现了直接会谈,日本的地位与作用被边缘化,其积极谋求地位与主导权的努力付之东流,而历来日本对朝核问题的首要立场都是先解决人质问题,即以人质问题为抓手掌握谈判解决的话语权,2018年后半岛的变化使日本对地区事务的参与权充满危机感。①程桂龙:《日本朝核政策的转变与发展研究》,载《国际关系研究》2020年第6期,第96-111页。同时,日美同盟关系受“特朗普冲击”影响,在经贸、军费等问题上僵持不下,②吴怀中:《“特朗普冲击”下的日本战略因应与中日关系》,载《日本学刊》2017年第2期,第1-32页。日本的战略环境堪忧。因此,在中日两国战略环境都趋于紧张的情况下,面对偏好冲突,双方互动过程中都采取了一定程度的让步与搁置,寻求在和平稳定、经济贸易方面的共同利益,一方面是因为缓解战略压力的需要,一方面是以此为策略向美国施压。

(五)日本对华政策的趋势

2020年夏季后,为转嫁疫情控制不力的责任与国内政治压力,西方主要国家在疫情溯源问题上频繁向中国发难,③参见赵可金:《“软战”及其根源——全球新冠肺炎疫情危机下中美关系相处之道》,载《美国研究》2020年第3期,第9-34页;樊吉社:《新冠疫情下的中美关系:态势与愿景》,载《外交评论》2020年第4期,第49-70页;曾向红,李琳琳:《新冠疫情跨国扩散背景下的西方对华污名化》,载《国际论坛》2020年第5期,第117-135页。与此同时在涉疆、涉港、涉台等敏感问题上大做文章,将“中国威胁”与对华遏制的声音推向高潮,中国外部战略环境受到客观影响。拜登政府上台后,美国政府对同中国的竞争重视不减,并以维护所谓“规则体系”、依靠西方多边力量和推行民主价值观为抓手,企图巩固民主国家主导的世界秩序、国际规则,从而规范和约束中国的行为,①一经就职,拜登就以“美国回来了”的姿态迅速修复同其盟友的关系。在亚太地区,着力推动美日印澳四国对话机制化,并于2021年3月举行四国领导人峰会和美日、美韩“2+2”会谈,争取和拉拢亚太地区盟友联合应对“中国威胁”;延续并发展特朗普政府提出的“印太战略”及军事层面的“太平洋威慑倡议”,在政治和安全层面推动亚太联盟体系的整合,促进其由双边向多边拓展。除此以外,拜登政府在经济领域还提出供应链合作构想,意图加强与日本在内的所谓民主国家合作,重构产业链,就高新技术领域形成“供应链联盟”,从而在通信技术、半导体等关键技术领域排挤中国。可以说,美国在亚太地区一系列推动大国竞争的战略部署,为日本追求其对外战略目标提供了有利的外部环境:自安倍晋三第一次组阁以来,日本在外交领域首先提出的“四国同盟”、“民主安全菱形”、“价值观外交”、“自由开放的印太战略”等概念在拜登时代获得充分响应,日美关系也得到了充分的修复与改善,从而实现了美国亚太政策与日本战略议程设置的高度重合。对于希望改变地区现状,确立地区主导地位的日本来说,这种一致对外、联合制华的局面对其十分有利。除此以外,多方作用下,朝核问题自“金特会”以来的解决进程基本停滞,在东北亚地区,日本也面临着相对有利的外部环境。

战略环境的宽松刺激了日本追求地位与主导权的改变现状偏好,从而促使其在疫情溯源、香港、台湾议题上对华态度逐渐严肃,与此同时,后疫情时代中国的战略环境相对紧张,一方面,岸田文雄政府可能顺势加强在政治、军事、技术等领域同中国的竞争,从而追求地区主导权,提升自身相对实力;另一方面,中国在主权、安全与发展利益受到严重挑战的条件下,往往以切实行动捍卫其决心,故而不愿采取让步政策,例如中国在2021年1月颁布并实施《海警法》以强化维护我海洋权益的能力及法律保障,然而日本个别政客及媒体则反复炒作,从而致使中日关系中的钓鱼岛问题、东海问题以及南海问题有所升温。由双方偏好差异导致的各种矛盾在未来一段时间内可能被激化,短期内中日关系存在快速恶化的风险。

根据以上分析,本文认为2000年以来中日关系大致经历了三次总体稳定期(2000~2002;2006~2010;2018~)和三次动荡下滑期(2002~2006;2010~2018;2020~),双边关系变动频繁而剧烈,呈现出极不稳定状态。从中日关系发生剧变的主要节点可以看出,两国关系变动的主因在于日本,而中国通常表现为对日本行为的被动反应。从导致关系发生变化的直接和深层次动因来看,中日关系中的偏好差异问题较为突出,对双方良性互动产生了明显的消极影响。

四、结论

中日战略行为的偏好差异是双边政治关系呈现频繁剧烈变动的原因。由于地缘认知不同,双方持有相异的东北亚地缘目标,进而形成互动中各自的行为偏好。从总体来看,中日行为偏好大致分别为维持现状、改变现状两种导向。偏好差异导致国家间具有不同的行为方式,且不易找到利益重合点,在出现利益矛盾时,国家更倾向于不采取让步措施,故而关系的剧烈恶化成为现实。偏好受战略环境制约,国家在短期内若无法追随其偏好最优选项,则会寻求低层次目标的满足,国家间关系就更易于发生快速剧烈的转圜,但这一转圜并不伴随着双边关系良性基础扩大,其本质上反映的是国家间利益共识的匮乏,所以难以建立更深入的政策协调和政治互信,中日关系呈现出“同床异梦”之景,而作为其结果的东北亚区域合作因而也常处于止步不前的状态。

破解这一困境的关键在于共同利益的培植和地区治理意识的强化。深化共同利益是重塑国家地缘目标、合拢互动中行为偏好差异的重要途径。中日韩自由贸易区谈判是为此而进行的最重要也是最现实的努力。通过三边自由贸易安排的方式,以多边合作推进双边关系,再促进多边关系的发展,能够有效的培植共同利益,增加积极往来与人文交流在中日互动中的地位,合拢中日在互动中行为偏好的差异。2018年后,随着中日、中韩关系转圜,中日韩多边往来重新密切,三国对建设自贸区的意向较为坚定,至目前已举行16轮谈判。2020年11月,中日首次达成双边关税减让安排,成为多边贸易安排成型前的一大亮点和进展。双方应全力助推自贸区的建设,在现有共识的基础上承担地区和平稳定、繁荣发展的历史使命。共同利益的培植也有利于提升东北亚地区对中日两国的战略价值,从而实现中日外交重心的适当回归与平衡,推动地区机制建设,促进东北亚地区治理。这些远景目标的实现皆需要中日拿出魄力、承担责任。

不可否认,中日关系的现实前景并不乐观。特别是在人口生态岌岌可危、科技创新止步不前等客观战略条件的限制下,日本战略界逐渐陷入地位焦虑,中短期内必然不能接受中国国家能力、影响力增长的客观现实,随其国内政治的保守化、右倾化趋势加剧,日本对华认知会更为负面,对华政策趋于竞争和限制,特别在美国强化亚太联盟体系的战略环境下,日本势将以此为机,推动实现其地缘目标。但从长期来看,中国国家综合实力领先程度的不断增长,最终能在两国间产生成量级的国力差距,日本因而必然将舍弃偏见与敌意,接受中国实力地位的现实,中日关系继而可能迈上一个全新的台阶。