东盟国家对华数字合作政策的差异性

2022-07-11王璐瑶叶世雄

王璐瑶 叶世雄

世界范围内的数字技术正处于系统创新与高速变革阶段,数字经济凭借低边际成本和高生产效率蓬勃兴起,成为世界经济发展的重要驱动力。作为全球第二大数字经济体,中国旨在通过参与数字化境外经贸合作区建设及国际数字规则标准制定等,优化数字经济走出去布局,加强与境外科技企业在大数据、5G等领域的研发合作并推进海外数字基础设施升级,积极融入数字经济全球产业链并带动数字产品和服务贸易。①参见商务部、中央网信办以及工业和信息化部发布的《数字经济对外投资合作工作指引》,商务部网站,2021年7月21日,http://mg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202107/20210703181569.shtml自“数字丝绸之路”概念在2017年5月正式提出以来,中国与沿线多国共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》,力求通过双边与区域合作打造互联互通的“数字丝绸之路”。

作为中国推进“数字丝绸之路”建设的重点区域,东盟国家一方面寄望于通过对华合作把握数字发展机遇进而提升本国数字福利、助推经济赶超发展。例如,2018年8月,马来西亚与中国签订《经贸合作五年规划(2018-2022)》,围绕物联网、云计算和人工智能等数字基础设施领域展开交流合作。另一方面,部分东盟国家又基于国家安全和数字自主考虑而存有疑虑,包括质疑中国可能通过“数字丝绸之路”建设对沿线国家开展所谓的“监视行动”,进而破坏太平洋地区原有的国际秩序并达到控制东南亚国家的目的。①David Arase,“Free and Open Indo-Pacific Strategy Outlook”,ISEAS-Yusof Ishak Institute,December 13,2019,https://www.researchgate.net/publication/335989375_Free_and_Open_Indo-Pacific_Strategy_Outlook.聚焦5G领域,近来除缅甸和柬埔寨等国主要电信公司仍宣布继续使用中国5G网络设备外,大部分东盟国家一改此前对中国5G供应商的欢迎态度。②据新加坡著名智库尤索夫伊萨研究所在2020年初公布的针对东盟各国精英展开的5G供应商偏好调查,华为、中兴等中国5G供应商在除菲律宾和越南外的绝大多数成员国受到欢迎,其在东盟整体层面的偏好占比(24.6%)仅次于韩国三星(38.5%),远高于瑞典爱立信(15.2%)、美国思科和高通(13.4%)以及芬兰诺基亚(8.3%),参见:Tang,S.M.et al.,“The State of Southeast Asia:2020 Survey Report”,Singapore,ISEAS-Yusof Ishak Institute,January 16,2020.其中,马来西亚和菲律宾先后宣布不再将中资企业作为唯一5G供应商,越南和新加坡则是完全放弃与中国5G供应商合作。据此,本文关注的核心问题是,导致东盟各国对华数字合作政策存在差异性的原因是什么?为何不同国家在对华数字合作时呈现出积极参与、有效参与和消极参与的不同选择?并在此基础上为中国在不同类型国家推进“数字丝绸之路”建设提出相应策略。

一、既有解释及其不足

关于东盟各国对华数字合作的不同意向及相应选择,既有研究主要从中美竞争和国家战略偏好两个视角加以阐释。

基于“中美竞争”视角的既有研究认为,中美竞争强化了中小国家面临的体系压力,压缩东盟国家数字合作伙伴选择空间。在中美科技冷战下形成的技术“分叉”困境中,类似新加坡等与中国经济关系密切的亚洲小国,将面临美国要求其“脱离”中国科技系统的压力。①Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman,“the Intersection of Emergent Technologies and Geopolitics:Implications for Singapore”,RSIS Working Paper 237,2020.一方面,大国竞争性的海外基础设施供给在赋予东南亚国家更多替代性选择的同时,通常附有排他性的技术标准和原则,将使东盟国家不得不在中美之间二选一。②毛维准:《大国基建竞争与东南亚安全关系》,载《国际政治科学》2020年第2期,第109-147页。另一方面,美国推动全球产业链去中国化的举措也损害了中国和东盟的数字合作基础,随着美国数字产业链转向东盟,美国在亚太地区的数字影响力将增强,没有加入美国所谓的“民主国家技术联盟”的国家将会面临惩罚性经济措施。③杨悦:《东盟对中美竞争的认知与应对》,载《国际问题研究》2021年第4期,第42-60页。

基于“国家战略偏好”视角的既有研究则强调东盟国家战略偏好在对华数字合作中的关键作用。战略偏好指一国在若干战略目标之间的权衡取舍,与数字战略相关的偏好通常包括:一是安全偏好,数字化合作涉及本国公民隐私和国防军事等敏感信息,不当处理可能给本国网络生态和社会经济发展带来潜在风险,进而危及国家安全。据此有学者将美国盟国对自身政权安全受到威胁的感知视为影响该国对华为等中国5G供应商态度的关键因素,而视中国为政权安全威胁或无法接受中国国际秩序取向的国家倾向于禁止使用华为5G设备。④孙学峰、张希坤:《美国盟国华为5G政策的政治逻辑》,载《世界经济与政治》2021年第6期,第110-137页。二是自主性偏好,有研究认为非对称相互依赖是部分东盟国家对中国“一带一路”倡议形成消极认知的原因,前者在双边合作中处于弱势地位,相较于获取收益而言,其更希望维持政策自主性,因此追求有限合作。⑤毕世鸿、屈婕:《东盟国家对“一带一路”倡议的认知及其应对探析》,载《太平洋学报》2020年第4期,第39-52页。三是经济发展偏好,如何以最具竞争力的价格获得最先进且最优质的5G技术是部分国家的主要考虑。⑥Simon Tay and Jessica Wau,“ASEAN in the US-China contest”,East Asia Forum Quarterly,Vol.11,No.4,2019,pp.13-14.例如,菲律宾近来加强与中国合作的原因包括总统杜特尔特的战略偏好从安全感知转向发展诉求,⑦席桂桂、凌胜利:《安全感知、发展诉求与菲律宾对华政策的转变》,载《东南亚研究》2019年第5期,第138-152页。而新加坡放弃华为同样涉及商业利益考虑,包括担心美国制裁下的华为未来发展不确定性增强,导致5G合作风险上升。①Amalina Anuar,“5G in Singapore:Is the tide turning against Huawei?”,East Asia Forum,August 11,2020,https://www.eastasiaforum.org/2020/08/11/5g-in-singapore-is-the-tide-turningagainst-huawei/.

前述研究为文本提供了诸多启发,但仍有一定的拓展空间。例如,中美战略竞争可以解释为何部分东盟国家改变对华数字合作的以往立场,如2020年中旬新加坡在美国施压下加入其主导的“清洁网络”计划进而导致本土三大电信企业放弃使用华为5G设备,但却无法解释为何在相似的中美数字竞争体系压力下,菲律宾和印度尼西亚等国倾向于推动5G供应商的多元化,而越南则直接放弃与中国5G供应商合作,尤其是后者早在2018-2019年就排除了中国选项。再如,视中国为威胁的国家更倾向于排除华为等中国5G供应商,但从国家战略偏好看,当数字发展诉求和国家安全利益存在冲突时,其将在何种程度上禁止对华合作或展开有限合作仍值得进一步观察。此外,在全球数字化转型这一时代背景以及综合安全观视角下,诸多国家将数字主权、网络安全等纳入国家安全范畴,而跨国数字合作也会对包括政治安全在内的更加多元的国家安全产生潜在的系统性影响。因此,本文在借鉴既有研究成果的同时,尝试建立一个能够解释东盟各国对华数字合作态度差异及变化的逻辑机制,以更加深入地透析东盟各国对华数字合作意向及其中的权衡取舍。

二、影响东盟国家对华数字合作的两个因素

鉴于跨国数字合作涉及一国政治安全与经济发展两类核心利益,本文认为,对华威胁感知以及数字自主和数字福利的关系,是影响东盟国家对华数字合作政策意向的主要因素。

(一)威胁感知的影响

肯尼斯·华尔兹(Kenneth Waltz)指出,在国际无政府秩序下,一国国家安全往往无法得到保证,此时生存动机被视为一切行动的基础,②肯尼斯·华尔兹著,信强译:《国际政治理论》,上海人民出版社2017年版,第97页。这意味着国家安全将是影响东盟国家对华数字合作政策的最重要因素。国家安全的核心部分包括政治、军事和经济安全,这一概念关注国家是否受到外来威胁以及该威胁的严重程度,而安全观念又位于安全利益研究的核心位置,即国家决策者对自己的安全境况和安全威胁的认知是国家安全利益判定的直接因素。①秦亚青:《国家身份、战略文化和安全利益——关于中国与国际社会关系的三个假设》,载《世界经济与政治》2003年第1期,第13页。由于互联网技术的介入和运用,数字经济合作不仅能释放经济动力,也与一国网络空间和国家主权息息相关。因此,伴随中国数字经济实力与数字影响力的急速上升,国际社会有关中国“数字丝绸之路”的质疑声日渐增加,如美国指责中国利用自身技术在南海地区进行军事化扩张,②James Mattis,“US Leadership and the Challenges of Indo-Pacific Security”,International Institute for Strategic Studies,June 2,2018,https://www.iiss.org/events/shangri-la-dialogue/shangri-ladialogue-2018.强调中国的人工智能发展是出于军事目的,严重侵犯人权并破坏现有国际秩序,③“Summary of the 2018 Artificial Intelligence Strategy:Harnessing AI to Advance Our Security and Prosperity”,U.S.Department of Defense,February 12,2019.https://media.defense.gov/2019/Feb/12/2002088963/-1/-1/1/SUMMARY-OF-DOD-AI-STRATEGY.PDF.并将中国数字经济视为所谓的“专制主义”的延续,认为中国企图通过数字技术寻求全球霸权。④Robert D.Atkinson,“A U.S.Grand Strategy for the Global Digital Economy”,U.S.Information Technology&Innovation Foundation,January 19,2021,https://itif.org/publications/2021/01/19/us-grand-strategy-global-digital-economy.有东盟学者指出中国“数字丝绸之路”的扩张改变了地区经济规则,使新加坡和马来西亚等较发达经济体的竞争优势受到挑战,⑤Chan Jia Hao,“China’s Digital Silk Road:A Game Changer for Asian Economies”,the Diplomat,April 30,2019,https://thediplomat.com/2019/04/chinas-digital-silk-road-a-game-changerfor-asian-economies/.并强调中国军民融合的国家性质使其得以利用数字优势影响乃至胁迫东盟国家政府行为。⑥Charles Dunst,“Pushing Back Against China's Digital Order”,ISEAS-Yusof Ishak Institute,December 17,2020,https://www.iseas.edu.sg/media/commentaries/pushing-back-against-chinas-digital-order/.对此,泰国总理巴育曾表现出对中资企业垄断力量的忧虑,担心泰国企业的生存能力在双边数字合作中不断削弱。⑦“Prayut plays down concerns over Alibaba monopoly”,Bangkok Post,April 22,2018,https://www.bangkokpost.com/business/1450039/prayut-plays-down-concerns-over-alibaba-monopoly此外,还有研究指出,新冠疫情期间,中国“数字丝绸之路”建设主导印太地区基础设施发展,将导致该地区债务恶化并最终实现对上述地区国家的经济控制。①Daniel F.Runde et al.,“Post-pandemic Infrastructure and Digital Connectivity the Indo-Pacific”,U.S.Center for Strategic&International Studies.November 2,2020,https://www.csis.org/analysis/post-pandemic-infrastructure-and-digital-connectivity-indo-pacific.

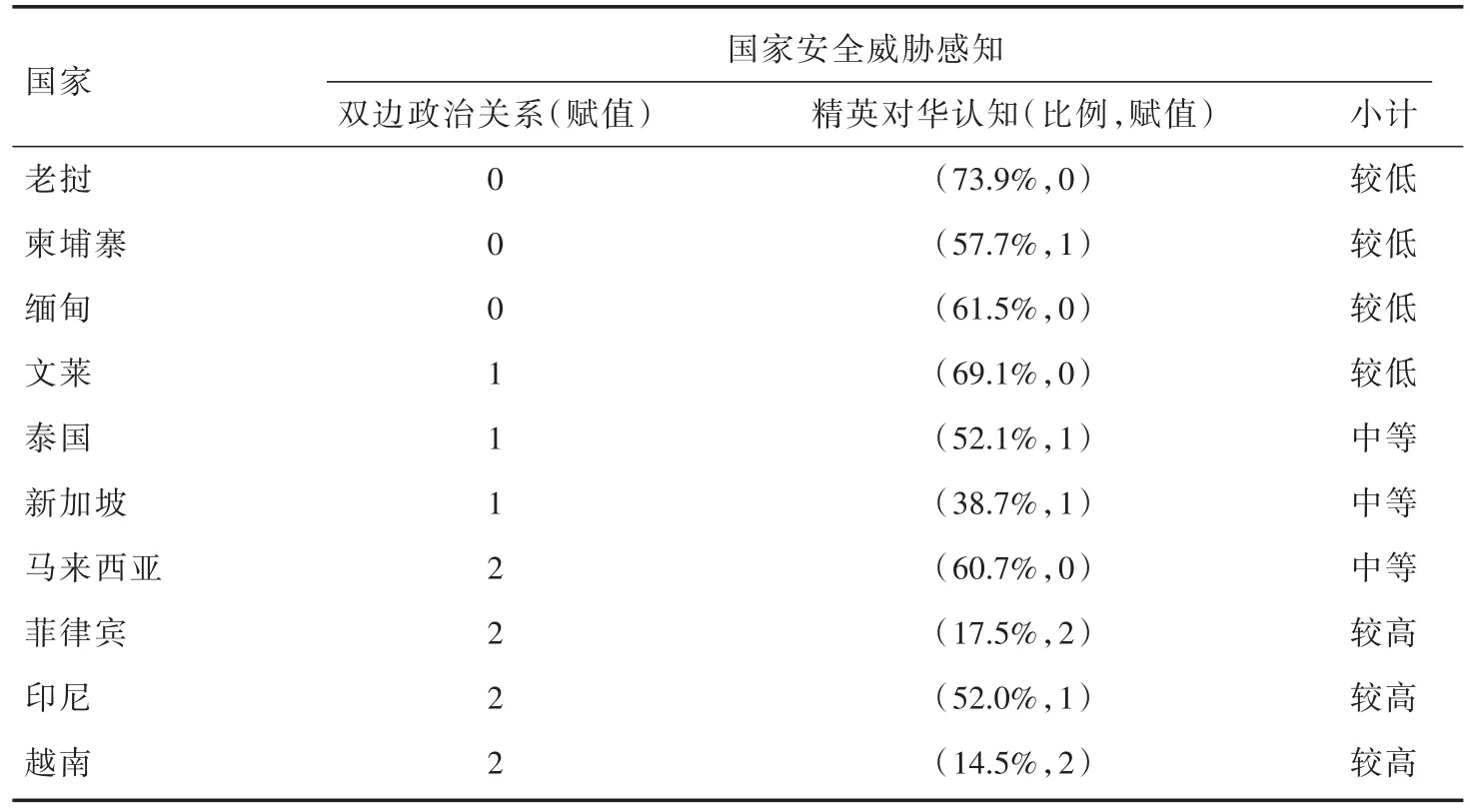

本文将“双边政治关系”和“精英对华认知”作为衡量东盟国家安全威胁感知的主要指标并赋值,数值越高,则意味着该国越能明显感受到来自中国的安全威胁(表1)。其中,是否为美国同盟或与美存在伙伴关系按照美国防部2019年发布的《印太战略报告》中的相关表述认定,②“Indo-Pacific Strategy Report:Preparedness,Partnerships,and Promoting a Networked Region”,U.S.Department of Defense,June 1,2019.各国精英对华认知采用2020年初新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所公布的民意调查数据。③Tang,S.M.et al.,“The State of Southeast Asia:2020 Survey Report”,Singapore,ISEASYusof Ishak Institute,January 16,2020.根据上述评估标准,表2将东盟十国分为较低威胁感知(老挝、柬埔寨、缅甸和文莱)、中等威胁感知(泰国、新加坡和马来西亚)以及较高威胁感知(菲律宾、印度尼西亚和越南)三个国家组别。当一国面临较低的对华威胁感知时,其不必过于担心大国施压,会倾向于积极对华开展数字合作;当一国面临中等对华威胁感知时,该国将采取有限参与的方式,即在一般性数字领域积极寻求对华合作,而在涉及国家安全的数字基础设施建设等关键领域选择退出;当一国面临较高的对华威胁感知时,该国将采取消极参与合作的方式并致力于发展本土数字企业。

表1:东盟国家对华威胁感知评估指标及赋值④ 根据美国国防部《印太战略报告》、新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所的民意调查数据进行赋值。

表2:东盟国家对华威胁感知测量结果① 根据美国国防部《印太战略报告》、新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所的民意调查数据整理统计。

(二)数字自主和数字福利的关系

东盟国家的数字福利诉求推动该国对华开展数字合作,但数字自主诉求限制该国对华数字合作。

新现实主义认为,在自助系统中,国家对相对收益的追求以及对经济依附的担忧将使国家最大限度地追求自给自足,从而迫使经济收益服从于政治利益,限制了国际经济合作行为。②肯尼斯·华尔兹著,信强译:《国际政治理论》,上海人民出版社2017年版,第112-113页。数字经济利益包括数字福利和数字自主两个诉求,前者重视数字技术对国家经济发展的促进作用,后者强调国家对数字技术的控制程度。约瑟夫·奈(Joseph Nye)强调,经济相互依赖的非对称性是权力的一个源泉,脆弱性较大的国家更希望从这种相互依赖关系中获取收益从而处于弱势地位,而实力较强、依赖性较小的国家则拥有这种权力。③小约瑟夫·奈著,张小明译:《理解国际冲突——理论与历史》,上海人民出版社2009年版,第260页。在大国与中小国家的数字经济互动中,大国凭借庞大的网络市场和领先的数字技术占据优势地位,双方在数字经济领域通常会形成非对称相互依赖的格局,这便赋予了大国影响中小国家数字发展的能力。东盟各国为代表的中小国家由于经济体量较小或数字技术相对落后,其数字发展通常需要借助数字大国的技术和资金支持。换句话说,对于亟需提高社会经济发展水平的东盟国家而言,通常其数字福利诉求高于数字自主诉求,更倾向于参与国际数字合作。然而,细分领域的高外贸依存度或高外资控制度等也会引发各国有关自主性的担忧进而减少或放弃国际合作,数字领域也是如此。这意味着,当一国优先追求数字福利时,需要以数字自主性的降低作为代价;而当一国以数字自主为重时,又很可能因自身疏于数字合作而导致一段时期内国家数字福利增长缓慢。

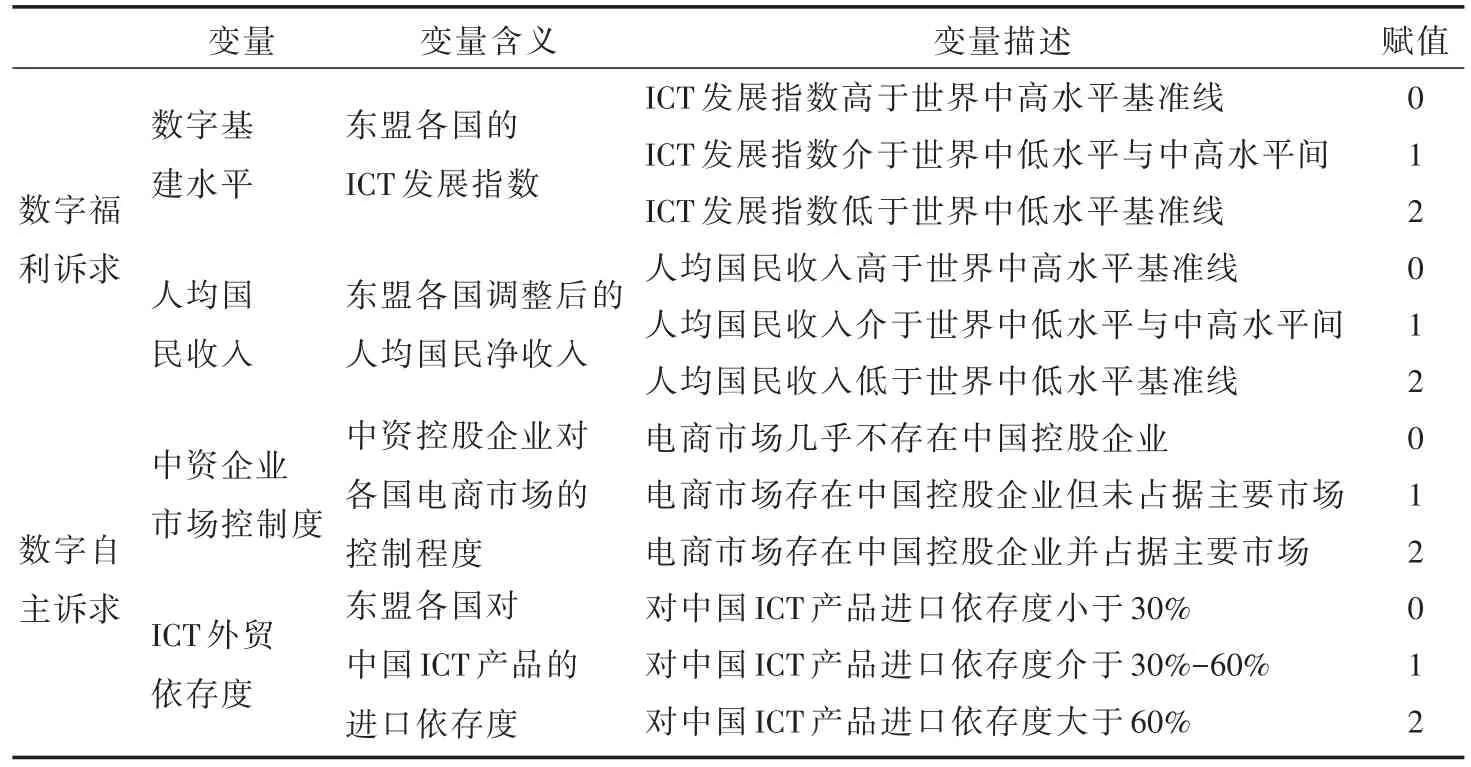

为更好衡量上述数字利益诉求,本文一方面将东盟各国“数字基建水平”和“人均国民收入”作为数字福利诉求的主要指标,前者采用国际电信联盟2017年发布的信息与通信技术(ICT)发展指数赋值,该指数由国家网络接入程度、互联网使用强度和居民数字技能等指标加权而成;①“Measuring the Information Society Report 2017-Volume 1”,International Telecommunication Union,2017.后者选用世界银行公布的2019年各国调整后的人均国民净收入(现价美元)赋值。②The World Bank,Adjusted net national income per capita(current US$),https://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.NNTY.PC.CD?view=chart一国数字基建水平和人均国民收入水平越低,通常表示该国数字经济越落后,数字福利发展需求越迫切。另一方面,选取“中资企业市场控制程度”和“ICT外贸依存度”作为数字自主诉求的主要指标,前者指中资控股企业对东盟国家电商市场的介入程度,③除文莱、柬埔寨和老挝三国外,东盟其余七国的电商市场最大份额占有者的第一大股东均为阿里巴巴、腾讯或京东等中资数字企业,参见《2020年我国大型互联网企业发展态势研究》,中国国家工业信息安全发展研究中心网站,http://www.cics-cert.org.cn/web_root/webpage/articlecontent_103001_1340943097386766337.html.此外,文莱、柬埔寨和老挝电商市场也存在中国控股企业,分别参见:“Brunei:76 percent of people are using ecommerce”,16 July 2018,https://thepaypers.com/ecommerce/brunei-76-percent-of-people-are-using-ecommerce--773981;eASEAN,“eCommerce in Cambodia 2021”,https://www.ecommerceasean.com/ecommerce-in-cambodia/;Minz Buii,“Top 10 Myanmar ecommerce websites 2021”,https://ecomeye.com/top-ecommerce-sites-myanmaronline-shopping/;USA Business Team,“Online selling platforms&marketplaces in Laos”,February 25,2021,https://www.usabusiness.co.in/online-selling-platforms-marketplaces-laos/.后者表示2019年东盟各国对中国ICT产品的进口依存度,相应数据来自联合国贸发会数字经济数据库。④参见联合国贸发会数据库,https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx。中资企业对一国电商市场的控制程度越高,以及该国对中国ICT产品的进口依存度越高,意味着该国对中国数字经济依赖程度越深,通常数字自主需求越强烈。东盟各国数字福利诉求和数字自主诉求评估指标及其赋值详见表3和表4。

表3:东盟国家数字福利与数字自主诉求评估指标及赋值① 根据国际电信联盟、世界银行、联合国贸发会等公布的数据进行赋值。其中,国际电信联盟发布的2017年ICT发展指数世界中高水平基准线为6.1,中低水平基准线为4.2;世界银行发布的2019年人均国民收入中高水平基准线为7822.7美元,中低水平基准线为2057.6美元。

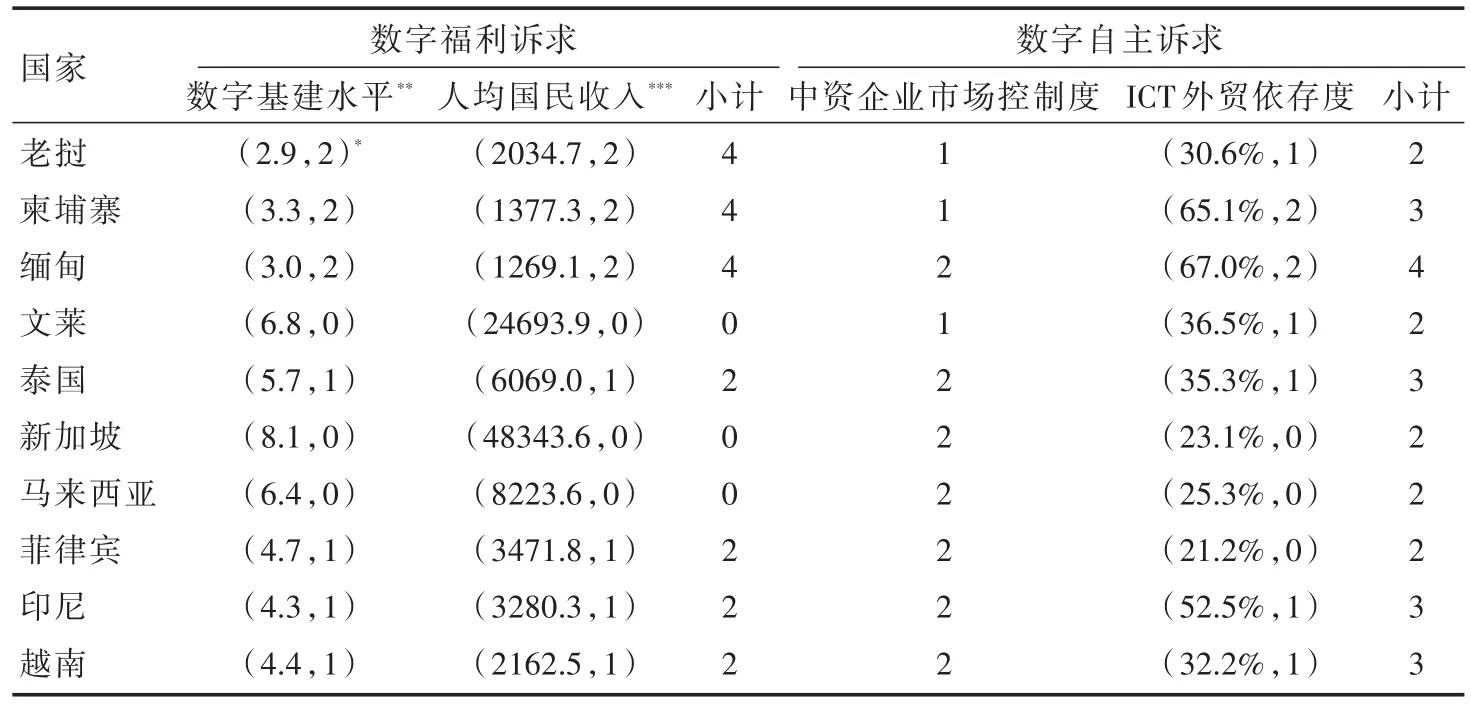

表4:东盟国家数字福利与数字自主诉求测量结果② 根据国际电信联盟、世界银行、联合国贸发会等公布的数据整理统计。*(2.9,2)表示该国数字基建水平为2.9,赋值为2,下同。

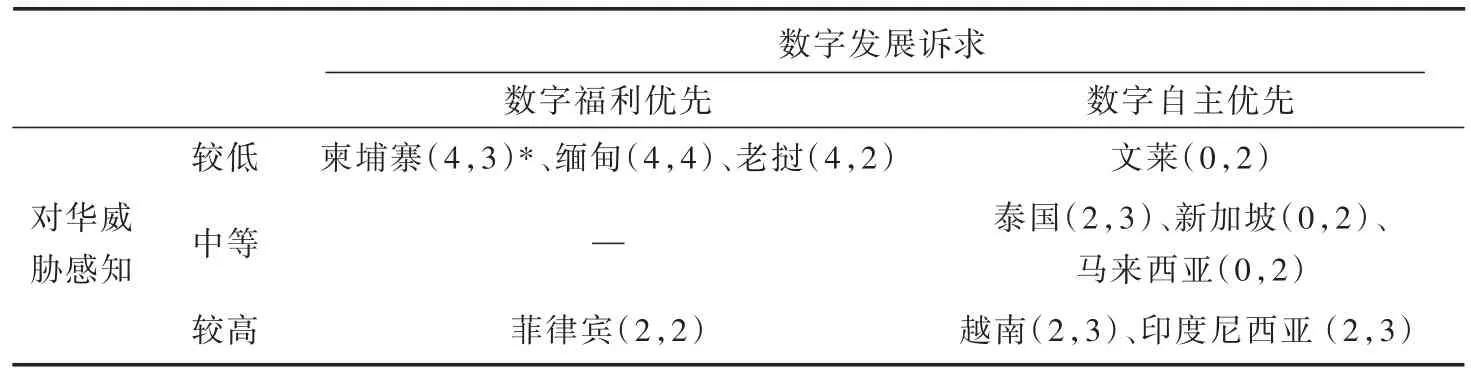

基于此前论述,威胁感知、数字发展诉求对东盟国家对华数字合作意向的影响机制如图1所示:当一国面临较低的对华威胁感知时,即使该国数字自主诉求较为强烈,也会倾向于积极开展国际数字合作。相反,当一国数字自主诉求强烈且面临较高的对华威胁感知时,该国将采取消极参与的方式;当一国数字自主诉求强烈但对华威胁感知中等时,该国将采取有限参与的方式。考虑到大多数东盟国家经济发展水平相对落后,经济福利创造是各国政府维护其政权合法性和稳定性的重要手段,当其数字福利诉求较为迫切时,该国参与数字合作的意愿会有所提高。

图1:威胁感知、数字发展诉求对东盟国家对华数字合作意向的影响机制

三、案例分析

东盟各国对华数字合作意向分类如表5所示。需要特别说明的是,如果一国数字福利诉求与数字自主诉求数值相等且该国为发展中国家,出于经济福利提升对政府维护政权合法性的重要性考虑,该国将被视为更倾向于追求数字福利。据此,东盟十国对华数字合作意向可被分为三类:(1)积极合作的国家:柬埔寨、缅甸、老挝和文莱;(2)有限合作的国家:泰国、新加坡、马来西亚和菲律宾;(3)消极合作的国家:越南和印度尼西亚。结合东盟各国主要电信公司合作的5G供应商情况(表6),下文对三类国家加以具体分析:

表5:东盟各国与中国数字合作意向分类① *(4,3)表示数字福利诉求值为4,数字自主诉求值为3,下同。

表6:东盟各国主要电信公司合作的5G供应商② 根据媒体报道等公开资料自行整理。

(一)积极合作的国家

老挝、柬埔寨、缅甸和文莱皆非美国盟国或伙伴国,且2020年新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院的民调结果显示四国精英对华支持率分别达到73.9%、57.7%、61.5%、69.7%,远高于东盟平均水平(46.4%),这意味着四国对华威胁感知较低。从数字发展诉求看,尽管柬埔寨、缅甸、老挝三国在数字技术领域对中国的依赖性高于东盟平均水平(25.6%)——2019年,三国对中国ICT产品的进口依存度分别达到65.1%、67.0%和30.6%,但由于基础设施建设和社会发展水平相对落后,三国在依托数字合作以促进国内经济增长方面更为迫切,即数字福利诉求优先于数字自主诉求,故在对华数字合作政策方面持积极态度。

前述民调数据还显示,中国数字企业是老挝和柬埔寨最信任的5G网络供应商,两国精英给予的支持率分别高达73.9%和53.9%。即使在国内数字自主诉求较为强烈的缅甸,国内精英的相应支持率也达到27.4%,仍高于东盟平均水平(24.6%)。尽管越南十分排斥中国数字企业,但越南电信企业Viettel在柬埔寨的分支机构Metfone仍将华为作为其主要5G网络供应商(表6)。2021年7月,缅甸第二大电信运营商挪威Telenor公司宣布因缅政变等因素退出该国市场,①Fornebu,“Telenor Group sells Telenor Myanmar to M1 Group”,Telenor Group,8 July,2021,https://www.telenor.com/media/press-release/telenor-group-sells-telenor-myanmar-to-m1-group%E2%80%AF中国数字企业成为缅甸主要的5G合作伙伴。值得指出的是,相较于2020年,2021年的民调数据显示缅甸国内精英对中国的支持率已从此前的61.5%大幅下降到51.9%,②Sharon Seah et al.,“The State of Southeast Asia:2021 Survey Report”,Singapore,ISEASYusof Ishak Institute,February 10,2021.该国数字自主诉求愈加凸显,表现之一即是缅甸国内最大电信运营商MPT极有可能选择日本企业KDDI作为其5G合作伙伴以减少对华数字经济依赖,而后者已经加入美国“清洁网络”联盟。

(二)有限合作的国家

新加坡、泰国和马来西亚三国经济相对发达,对华威胁感知中等,相较于数字福利而言,自主性是三国数字发展的主要诉求。同时,尽管菲律宾面临较高的对华威胁感知,但福利发展的紧迫性促使其目前仍然选择对华数字合作。2013-2019年,菲律宾来自中国的ICT产品进口数量年均增长率达到24.0%,在东盟国家中仅次于缅甸。有选择性地参与中国“数字丝绸之路”建设是这一类型国家的主要特征,具体表现为在基础数字领域积极寻求合作,在涉及国家安全的高端数字领域减少合作或委婉退出。

在基础数字领域,中国与新加坡、泰国和马来西亚三国合作进展较快,携手推进数字园区建设并构建数字技术分享机制。例如,2017年3月,阿里巴巴集团与马来西亚政府正式签订协议建立全球首个海外电子世界贸易平台试验区;①Alizila,“eWTP Finds First Overseas Base in Malaysia”,March 22,2017,https://www.alizila.com/ewtp-finds-base-malaysia/.同年12月,新加坡国立大学与苏州工业园区共建的“新国大人工智能创新及育成中心”落户苏州,旨在帮助初创企业解决人工智能问题;②相关情况可参见新国大人工智能创新及育成中心网站,http://www.nusszai.cn/about/2018年4月,阿里巴巴集团在泰国东部经济走廊建立智能数字中心,优化泰国与其邻国家间的跨境货物流动;③Mu Xuequan,“Alibaba to build digital hub in Thailand”,April 19,2018,http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/19/c_137123315.htm.2019年4月,中国商汤科技公司与马来西亚企业携手打造了马来西亚首座人工智能产业园,推动传统产业数字化转型。④Ma Si,“SenseTime deal to see construction of the first AI park in Malaysi”,China Daily,April 30,2019,http://global.chinadaily.com.cn/a/201904/30/WS5cc7a224a3104842260b93ed.html.

然而,在高端数字技术领域,四国出于较高的威胁感知或自主诉求,倾向于逐步减少或放弃与中国的深度数字合作。美国在2020年启动“清洁网络”计划后,新加坡Singtel、Starhub和M1三大电信公司在同年6月宣布放弃中国华为,转而选择芬兰电信诺基亚和瑞典电信爱立信作为其5G网络供应商。⑤Saheli Roy Choudhury,“Huawei Loses out to Nokia,Ericsson in Building Singapore’s Main 5G Networks,”CNBC,June 25,2020,https://www.cnbc.com/2020/06/25/huawei-loses-out-to-nokiaericsson-in-building-singapores-main-5g-networks.html.尽管马来西亚和菲律宾并未完全排除中国5G供应商的参与——马来西亚最大电信运营商Maxis公司与华为签署5G商用合同,菲律宾启动的该国首个5G商用网络由华为提供,但马来西亚通信巨头Axiata Group和菲律宾第一大移动运营商Globe Telecom已先后宣布推动5G供应商多元化战略以减少对中国的依赖。⑥Melinda Martinus,“The Intricacies of 5G Development in Southeast Asia”,ISEAS-Yusof Ishak Institute,November 13,2020,https://www.iseas.edu.sg/wp-

(三)消极合作的国家

越南和印度尼西亚是东盟地区体量较大的两个国家,历史排华事件、现实南海争端及与美亲密关系让两国感受到较为强烈的对华威胁感知,2021年越南和印度尼西亚两国精英对华支持率分别仅为16%和35.7%,皆低于东盟平均水平(38.5%),这也使得越南和印度尼西亚在全球数字合作中倾向于疏远中国。另一方面,两国对华ICT外贸依存度较高,尤其是印度尼西亚在2019年的相应数值高达52.5%,这显著强化了两国安全压力,数字自主诉求愈加迫切。国家安全与数字自主的双重考量促使两国在数字发展中倾向于壮大本土企业,对共建“数字丝绸之路”积极性不高。

在上述动因驱动下,近年来越南持续降低从中国的ICT产品进口比重,转而向美国及第三国寻求技术进口。联合国贸发会数据显示,2013-2019年,中国在越南ICT产品进口来源国中的占比已从41.7%降低至32.2%,相应地,美国占比从2.3%跃升至7.6%。与此同时,在中国企业具有显著优势的电子商务领域,越南和印度尼西亚的本土电商平台迅速崛起并逐渐占有国内主要市场。2021年初,越南The gioididdong超越中国京东控股的Tiki平台,成为越南国内第二大电商平台。①《2021东南亚跨境电商平台排名》,TMO Group网站,2021年2月8日,https://www.tmogroup.com.cn/sea/31780。在印度尼西亚,Tokopedia和Bukalapak已位居国内电商市场前三甲,并且,该国两大互联网巨头Gojek和Tokopedia在2021年5月宣布合并为Goto集团,成为东南亚地区第一个集电子商务、电子支付以及需求服务三大业务为一体的数字平台,与日本软银集团控股的Grab平台和中国腾讯公司控股的Shopee平台在东南亚地区形成三足鼎立的格局。②黄飞:《印尼最大并购案重塑东南亚数字平台格局》,《第一财经日报》2021年5月24日,第A11版。

最后,在考察东南亚国家对华数字合作意向及其5G数字政策之间的关系时,我们注意到与本文解释机制存在一定冲突的两个案例:一是新加坡作为有限对华数字合作组别的国家,在选择5G供应商时几乎排除了中国选项;二是位于消极对华数字合作国家组别的印度尼西亚仍将中国数字企业作为其5G网络的主要供应商。在此,本文对上述偏离预期的案例加以讨论。第一,区别于个案式解释,本文采用通则式解释,①个案式解释指穷尽某个特定情形或事件的所有原因的解释方法;通则式解释指寻找一般性地影响某些情形或事件的原因的解释方法。参见艾尔·巴比著,邱泽奇译:《社会研究方法》(第十一版),华夏出版社2009年版,第22页。通过构建国家偏好分析框架,揭示了作用于东盟国家对华数字合作意向的一般影响机制。鉴于新加坡之于美国重要的地缘政治关系及其亲西方的历史传统,其数字企业放弃中国5G供应商的举措有待具体的个案分析。第二,本文以变量赋值并测算东盟国家数字诉求,因此存在对应数值位于两个组别边界附近的情况,如印度尼西亚的ICT发展指数为4.3,仅略高于世界中低水平基准线4.2,由此被赋值为1而非2。这便不难解释尽管数值显示印度尼西亚的数字自主诉求高于数字福利诉求,但佐科政府仍十分重视基础设施建设,寻求与中国扩大数字合作。综上所述,本文分析框架总体上仍具有较强的解释力,不仅对东盟各国对华数字合作意向进行了分组阐释,还暗示国内数字福利和数字自主优先选项的调整也会带来对华数字合作意向的动态变化,这使得中国在开展对外数字经济合作时,应尤其关注与对象国的战略对接。

四、结论

本文基于新现实主义的经典假说,从国家偏好视角解释东盟国家对华数字合作意向的差异及变化。文章得出如下结论:第一,国家威胁感知主导东盟国家对华数字合作行为。数字经济发展关系国家网络主权与政治安全,抑制了面临较高对华威胁感知的东盟国家对华数字合作意向。第二,东盟各国面临数字福利诉求和数字自主诉求之间的权衡,数字自主诉求更为强烈的国家将减少对华数字合作广度和深度以缓解压力,数字福利诉求更为强烈的国家则倾向于继续对华合作以把握经济发展机遇。第三,应当承认的是,一国在决定是否参与以及在何种程度上参与对华数字合作时,还受到诸多其他因素的影响,如两国历史交往、华人华侨分布、政府更迭、党派分歧等。但在数字发展这一涉及经济转型和国家安全的集体利益问题上,政治和经济方面的考虑尤为重要。

在世界经济数字化转型和大国数字博弈白热化的背景下,中国应加快提升自身在全球数字领域的正向影响力并积极构建数字伙伴关系。一是多管齐下向世界传递中国数字发展理念并促进全球数字治理向更加公正和包容的方向发展;二是借助“一带一路”倡议深化合作,共同构建网络空间命运共同体;三是稳步推进“数字丝绸之路”建设,有针对性地根据“数字丝绸之路”沿线国家和地区的特性及需求与之展开数字合作。具体而言,针对感知到来自中国较低安全威胁或是将数字福利作为国内发展优先选项的国家,中国应加快与其数字战略对接并协助对象国推进数字化转型,积极参与东道国传统基础设施数字化、智能化升级改造以及大数据中心、5G网络等新型数字基础设施建设,紧扣各国民生需求,加强数字研发合作,优化双边数字贸易结构,充分彰显数字经济发展的包容性和普惠性,树立良好口碑及国家形象;针对感知到来自中国较高安全威胁或是将数字自主作为国家发展优先选项的国家,中国可聚焦新冠疫情和气候治理催生的关键数字需求,借助数字化境外经贸合作区等发挥示范作用,加强正面宣传和舆情应对,强化风险监测和预警,为中企海外运营适时提供监管指导与政策协调。