父母买房记

2022-07-09小李飞道

☉小李飞道

一

1989年,父亲从山里的伐木厂调到了县城的工厂,母亲依旧要留在山里工作。父亲不愿离开她,但母亲态度坚决,还发了火:“儿子7岁了,如果进不了县城读更好的小学,长大后会像我们一样吃没文化的亏!”

为了成为“有文化”的人,7岁的我随父亲进了县城,而母亲4年后才调到县城。父亲选择去县里的国营印刷厂,他有自己的理由:印刷厂印图书,儿子天天有免费的书看,怎能不成才?

父亲报到时,印刷厂的公房已经住满了,他只能去厂外租房。父亲找到故交老何。老何早他几年来县城,靠做木材生意起了家,在城郊接合部的马路边购地建了两层砖楼,有4间房。

父亲对老何竖起了大拇指:“几年不见,真了不起!”这句话既表达了佩服,又隐含了降低房租的期待。

老何却只顾自夸:“两层楼算什么?这只是开始,等生意做大了,我修6层楼。”

父亲饶有兴致地听老何吹嘘了半天,以为房租优惠有望,谁知临了,老何拉住父亲的手,笑着说房租的事得和他老婆去谈,他管不着。最终房租也算是优惠了,每月60元——父亲当时的月薪是140多元。

就这样,我和父亲住进了老何家2楼的一个40平方米的单间。上楼要经过一段没有护栏、没有电灯的楼梯,悬空的楼梯下面是一条淌着污水、散发阵阵恶臭的排水沟。走这段路没人会开心,除了我。因为父亲发明了一个属于我们俩的游戏——每当要爬楼梯了,他就问我:“准备好了吗?”我说:“准备好了。”于是我们俩深吸一口气,开始憋气爬楼梯,谁先吐气谁就输了。父亲总在到达家门口时弯腰摸胸,难受地说:“哎,受不了了,你赢了!”

一年后,印刷厂的家属楼终于空出了一间房,我和父亲可以搬进厂里住了。新家在一栋6层砖楼的1楼,面积不到20平方米,采光、通风都是全楼最差的。屋子里只有一个小房间和一个地窖般的厨房,家具只有两张床、两个衣柜和一些桌椅板凳。

我想,之前这些家具摆在老何家40平方米的单间里已显得拥挤,这小房间怎么放得下?显然,我低估了父亲,只见他不紧不慢地搬家具,经过一系列折叠拼凑、排列组合,所有家具都顺利地进了屋。

我大失所望,觉得印刷厂的公房还不如老何的房子住得舒服。父亲拉我走到窗边,指着窗外说,前面的车间外边有个废品池,里面都是残次的印刷品,有故事书、儿童连环画,谁都可以捡。

我仔细一看,果然有个红砖堆砌的池子,顿时来了兴趣。

父亲又说:“你说如果有连环画,这栋楼里的小孩,谁离那个池子最近?”

“当然是我!我要去捡。”

几天后,我果然在池子里捡到了故事书,但并没有小朋友和我抢。我兴奋地跑回家看了几页,发现有几页缺了,还有几页字迹模糊。

父亲指着自己的脑袋说:“你看,我们看故事书是为了激发想象。这些空白处,你正好可以发挥想象,你想让主人公怎样,他就怎样,这多好。”

二

印刷厂的小房子承载了我童年的记忆,其中很多记忆都跟厕所有关。

我家的厕所很奇特,它不在屋内,而是在过道上。厕所门与我家大门之间相隔不到1米,而且朝同一个方向。从外观上看,仿佛我家和它正好组成了一男一女两间厕所。因为位置特殊,过路的人都可以使用我家的厕所。但不是每个借用的人都记得便后要冲水,也不是每个人都记得要从内侧锁门。

有一天晚上11点,我们正在睡觉,听到外面有人不停地撞厕所门,感觉门快要被撞破了。母亲很生气,穿上衣服出去,发现是楼上的一个邻居喝醉了。母亲呵斥他:“搞啥子?不要撞!”

“老子要上厕所!”那个醉汉也很生气,说着就朝母亲扑了过来。母亲抓起旁边的晾衣竿抵住他,又操起铁衣架猛敲他的头。男人的惨叫声引来了两个邻居劝架,我和父亲才松了口气。

第二天,醉汉来我家道歉,母亲铁青着脸告诉他:“我家的厕所是很小、很破,人人都可以用,但谁要破坏它,我和他拼命!”

到了1994年,印刷厂的家属区拆了几间平房,空出了一块地。厂里开大会,说以后再也没有福利房分了,要想住好房,只有集资建房这一条路。他们打算让职工自愿集资,在空地上盖一栋高6层、共18户的楼房。

现在看来,这个集资房充满了瑕疵:它没有产权,到今天都没有办到证;它设计不合理,几乎是挨着两旁的大楼拔地而起,采光和通风欠佳;阳台过大,占用了过多面积……不过,我父母认为这房子比我们住的小房间好多了,至少它的厕所在屋内,外人上不了。

这栋房子分3个价,3楼到5楼价格最高,2楼和6楼便宜一点,1楼最低也要1.8万元。鉴于大家普遍没钱,厂里说可以在交房前的2年内,分3次付清房款。

当时我家的存款只有2000元,又没有银行按揭贷款。父母每月工资加一起只有200多元,除去必要的生活开支,一年最多能存1000多元,想买房,要存10多年才够。最后,父亲只好找遍乡下的所有亲戚借了5000元,加上存款,一共凑了7000元交首付,定下了2楼最小的一套房子。

三

从父母决定买房的那一刻起,我家便开启了精打细算的模式。该怎样形容一个本就很节约的家庭,因欠了一笔巨债而更加节约了呢?我想到父亲那件穿了10多年都舍不得丢掉的中山装,又想起母亲10年都没有再吃过她最爱的路边摊卖的酸辣粉。吃饭时,若一盘菜里有肉丝,父母总让我先吃够。我丢下筷子,他们才会动那盘菜,但往往里面已经没有肉了,只剩下油水和几根残留的菜叶。这时,父亲就将整盘油水倒进母亲的碗里,给她拌饭吃。

父亲进印刷厂时已经42岁了。他文化程度不高,又无特长,在厂里几乎没有前途可言。他也不强求,只想当个合格的普通工人。有时工厂里来了订单,时间紧,任务重,需要连续几个通宵加班。国企的正式工吃大锅饭,每月的工资是大头,没人愿意为了那点加班费去折磨自己的身体。但父亲要还房债,他主动带班,领着10多个临时工通宵加班完成任务。几年下来,父亲熬夜加了不少班。

1995年8月,我家终于搬进了新房。不久之后,父亲得了严重的心脏病,市医院的医生说是长期劳累所致,建议他去省城看病。于是,父母借钱去成都的华西医院看病,把我一个人留在家里。

白天我在学校上课,去亲戚家吃饭,晚上回家睡觉。新房有宽敞的客厅,我再不用担心头被撞了。我也有了自己的卧室,但没有父母的新房显得空荡荡的。我不禁怀念起小房里的日子,一家三口围在火炉旁,母亲说越小的房子越暖和。看来,母亲是对的,当初若是不买房,父亲就不会那么累,就不会生病了。

一个月后,我放学走到我家楼下,抬头看到2楼窗户打开了,有烟冒出来,那是烧炭圆做饭的信号。家里有人了,我激动地喊了一声“妈”,我妈答应了,我的泪水就流了下来。我冲上2楼,冲向那个新房子,那一刻我明白了,父母在的地方才是家。

四

1995年,印刷厂的效益急转直下,工人的收入随之降低。父亲的心脏病稳住了,但需要长期服药,也不能干重活,于是厂里劝他办理病退,这意味着以后他只能拿到极少的生活费。

父亲晚上睡不着,他喃喃自语,说儿子刚考上重点中学,自己就不上班了,这怎么行?第二天他就带着承诺书去找厂领导,那上面写着他是自愿坚持带病上班的,如果出了问题,不关单位的事。父亲说他任何工作都可以做,厂领导研究后,把他调到了较轻松的岗位,在厂门口当门卫。

父亲成了门卫后,家里的日子还是一样过。父亲的身体平常要靠药物维持,病犯了就去住院,一年有一两次。病情刚有好转,他就跳下床,在病房外的过道上慢跑几步,原地跳一跳,笑着对母亲说:“你看,我好了,快回家去!”

那几年,真不知道是怎样度过的,家里不但要还房债,还要给父亲买药。在这种情况下,他们还在银行存了一个子女教育的定期储蓄,在我考上大学时才能取。他们坚信,几年后我一定会考上一所好大学。即使后来我没考上重点高中,几乎放弃未来时,父母还是对此深信不疑。

搬进新房7年后,我考上了成都的一所大学。读了大学的我像懂了很多知识,觉得母亲思想落后。一次吃饭,母亲端起盘子,欲将盘里剩下的油水倒进碗里。我猛地放下碗筷,朝她吼道:“我说过多少次了!菜盘里剩的油不要泡饭,这样容易得高血脂。”母亲端盘子的手僵在空中,随后缓缓放下盘子,眼里有些歉意,低声说“以后不了,不了”,眼睛有些湿润。

每到冬天,父亲犯心脏病的次数就会增多,去了医院,还是急着要回家。母亲在电话里说:“你爸每次病好了都会说,等儿子把大学读完,将来找个好工作,挣了钱给他一些打麻将。”我读大三的那年冬天,父亲从医院回到家,躺在床上,再也没有醒来。他再没有机会开玩笑了。

我工作后,回老家的次数就更少了。母亲和继父也离开了印刷厂的那个房子,搬到了我工作的县城。老房子被租了出去,每年几千元的租金解了我的燃眉之急。那时我想存钱在工作的县城买房,父亲留下的老房子,似乎在履行他未竟的遗愿。

2019年,我回了一次老家的印刷厂。厂外的农田已变成了一个个崭新的高档商品房小区。破旧的厂子就像一座被人遗忘的孤岛,与四周的环境格格不入。儿时的伙伴说,有好几个开发商看中了印刷厂的这块地,但厂区和家属区连片,改造面积大,涉及人口多,职工诉求复杂,几次拆迁补偿谈判都没谈拢。

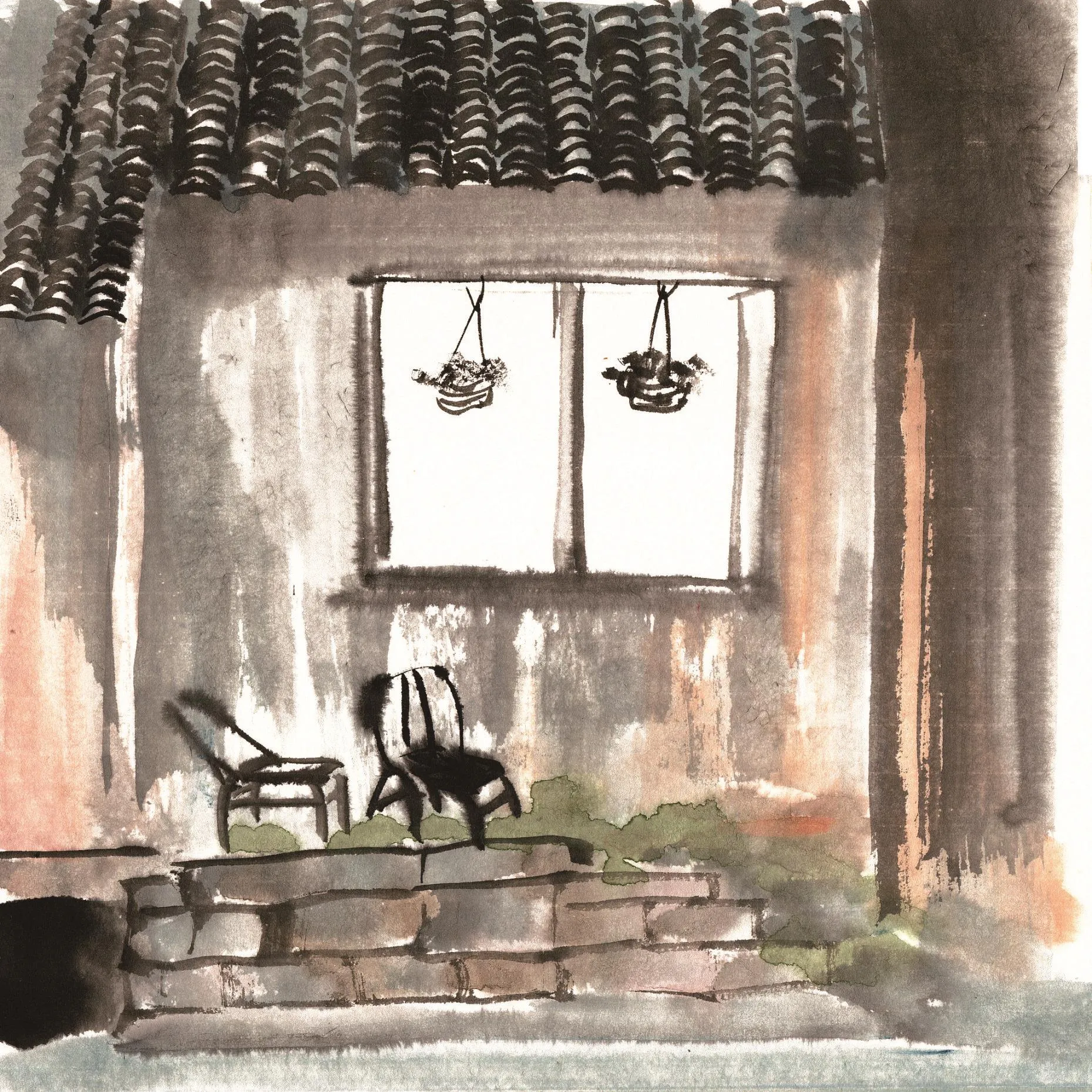

我走到我家楼下,望着2楼那被租户封了窗户的阳台,默默不语。之后,我又去了父亲刚搬进印刷厂时住的那套单间——房子的外墙更烂了,走廊的厕所依旧是外人可以随便上的。

朋友说,这房里住的是一对年轻夫妇,有个儿子,他们刚从乡镇搬来。朋友突然想过去上个厕所,我拦住他,认真地说:“那是别人家的厕所,不要去。”

(大浪淘沙摘自微信公众号“人间theLivings”,本刊节选)