《世俘》与武王献俘盟誓典礼

2022-07-09张怀通

张怀通

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2022.03.005

《世俘》是今本《逸周书》的第四十篇,记载了武王伐纣的过程。近代以来,随着经学在意识形态领域地位的衰落,《世俘》的史学价值受到学者的重视,顾颉刚、赵光贤、李学勤、罗琨等学者分别从史实、思想、历日、礼制、语言文字、篇章结构等方面进行了深入研究,取得了一系列重要成果。达成的共识是:(1)《世俘》是一篇可靠的西周文献。(2)《世俘》所载武王伐纣过程历经4个月,其中夹杂在武王派兵遣将征伐商人属国之间的段落,即从“辛亥,荐俘殷王鼎”到“乙卯,籥人奏《崇禹生开》三终,王定”是错简,正确位置应当在四月庚戌日武王“燎于周庙”之后,乙卯日“武王乃以庶国祀馘于周庙”之前。(3)《世俘》对武王伐纣过程的叙述,依据的不是时间的顺序,而是西周献俘礼仪节,即告俘、献俘、赏赐。为了达到先声夺人的效果,作者将赏赐仪节,即“武王成辟四方”,放在文本开头,从而形成现在《世俘》的篇章结构。

笔者赞成上述观点,但同时认为,学者对于《世俘》所载献俘礼的研究,用以参照的材料主要是小盂鼎,着眼点是《世俘》的文本结构,目的是揭示《世俘》的形成方式,因而对这个问题以外的内容没有太注意,留下了较大的探讨空间。比如,(1)四月庚戌日的献俘仪节与小盂鼎基本对应,能否在此基础上再对某些细节做进一步的对比,以深化我们对于西周献俘礼的认识?(2)从辛亥日到乙卯日武王在献俘之外还进行了另外一些活动,如辛亥日的“告天宗上帝”、“语治庶国”等,这些活动在献俘礼中处于怎样的位置,有什么独特的意义?(3)庚戌日武王献俘、祭祖、告天,辛亥日武王献俘、祭祖、告天,到了乙卯日武王仍然献俘、祭祖、告天,与此同时还祭祀了“百神水土社”等。乙卯日武王祭祀如此之多的神灵的目的是什么?它在献俘礼中处于怎样的位置,有什么独特的意义?

这些问题,既是《世俘》所载献俘礼中存在的问题,也是武王伐纣过程中存在的问题,还是西周开国史中存在的问题,弄清这些问题对于华夏早期历史的研究很重要。为此,笔者不揣谫陋,尝试着对这些问题进行探讨,以就教于方家。

武王伐纣成功,胜利凯旋,于四月庚戌日举行的献俘仪节,是整个献俘典礼的开场节目。

时四月既旁生魄,越六日庚戌,武王朝至燎于周,“维予冲子绥文……”武王降自车,乃俾史佚繇书于天号。武王乃废于纣矢【大】恶【亚】臣人百人,伐右【右伐】厥甲【六十】,小子鼎;大师伐厥四十夫,家【冢】君鼎。帅司徒司马初厥于郊号。武王乃夹于南门用俘,皆施佩,衣衣,先馘入。武王在祀,大师负商王纣县首白旗,妻二首赤旗,乃以先馘入,燎于周庙。

这段引文的句读,依据的是裘锡圭、李学勤、谢肃三位先生的观点。其中有两点疑问,需要在考察之前作一说明。首先,“维予冲子绥文……”武王类似的话语,在下文又出现了3次,“看来当时专录有文辞全篇,这里只摘录片段,示意而已。”这是因为《世俘》的主旨是记事,而不是记言。冲子,也见于《尚书》的《盘庚》《大诰》等,即西周早期它簋中的“沈子”,如同祭祀天地祖考时祭者在神灵面前谦称的“小子”。这句话出现在这里显得很突兀,与上下文的关系不明朗。其次,“繇书于天号”、“初厥于郊号”,由字面意思看,大约是向天神宣读文书,文书的内容可能是报告伐纣成功之类,但进一步的情况却不能确知。

在这两点疑问之外,其他字词、语句,以及礼制等,由于学者的不懈努力,基本上得到了解决,使我们对相关仪注的认识较为清晰。

第一,“武王乃废于纣矢【大】恶【亚】臣人百人,伐右【右伐】厥甲【六十】,小子鼎;大师伐厥四十夫,家【冢】君鼎。”废,读为发,训射,与甲骨卜辞“羌发五十”中的“发”是一样的意思,

都是射牲仪注。大亚,高级官员,即西周晚期簋中“诸侯大亚”的大亚。6臣,王的近侍,商周甲骨文金文常作“多臣”或“小臣”。右,可能是甲骨卜辞中的祭名“又”;伐右,或为“右【又】伐”的倒置,与甲骨卜辞“辛巳卜,行贞,王宾小辛,又伐羌二卯二,无吝”的文例相同。伐,以戈击人,砍杀。甲,与下文的“四十夫”相对,或是“六十”合文的讹变。鼎,动词,大概是指把砍下的人头或砍头后所截之耳盛在鼎里献祭,文例与甲骨卜辞“其鼎,用四……玉犬羊……”相同。裘锡圭先生在作出了上述校正与解释之后,将这句话的大意概括为:“武王射杀被俘的纣的高级的亚和臣一百人,并砍下了其中六十个人的头,由小子们盛在鼎里献祭。大师砍下了其中四十个人的头,由邦君们盛在鼎里献祭”。

第二,“武王乃夹于南门用俘,皆施佩,衣衣,先馘入。”南门,王宫的皋门,因为在最外面且南向,故称南门。施,施加。佩,也可作珮,珠、玉、贝等饰物。第一个“衣”是动词,穿戴、装扮;第二个“衣”是名词,衣服、文绣。馘,首级,或截断的左耳。“皆施佩,衣衣,先馘入”,即俘虏都被饰以贝玉、妆以文绣,作为献祭的牺牲而先于首级或左耳,被带进宗庙。

第三,“武王在祀,大师负商王纣县首白旗,妻二首赤旗,乃以先馘入,燎于周庙。”大师,就是上面“大师伐厥四十夫”的大师,由其与武王大致并列的地位看,应该是太公望。这句话的大意是,在武王进行献祭的同时,大師肩扛白赤二旗,白旗上悬挂着纣王的头颅,赤旗上悬挂着纣王两个妻妾的头颅,先于其他首级进入宗庙,然后举行燎祭。

这三个仪注都属于献俘礼中的献俘仪节,但所献之俘的类型与级别,有较为明显的区别。被武王先废后伐的“纣矢【大】恶【亚】臣人百人”,是级别最高的生俘。“武王乃夹于南门用俘”之俘,显然与已经遭到废伐的亚臣不同,是级别低于亚臣的生俘。在生俘之外是馘,即首级或左耳,与生俘相对;同样是首级,被带进宗庙时,纣王及其妻妾的首级在前,其他首级在后。

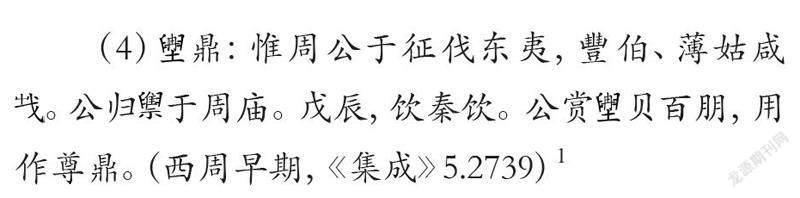

这个分类,即亚臣、人、馘,与西周中期簋的“获馘百,执讯二夫……俘人百又十又四人”;西周晚期敔簋的“长榜载首百,执讯四十,夺俘人四百”完全相同。讯,既区别于俘人,也区别于馘首,与《世俘》对应的是“大亚臣”。簋、敔簋所载是对战争俘获类型与数量,即战绩的说明,而不是献俘礼,所以《世俘》与之的可比性,只是表现在类别上。相对而言,西周早期康王二十五年(前996)的小盂鼎记载的是献俘礼,《世俘》与之的可比性,不仅在于类别上,而且在于献俘仪注及其程序上。

(1)盂以多旂佩鬼方子……入南门,告曰:“王令盂以……伐鬼方……执兽【酋】二人,获馘四千八百又十二馘,俘人万三千八十一人,俘马……匹,俘车……辆,俘牛三百五十五牛、羊卅八羊。”盂或【又】告曰:“……乎蔑(?)我征,执兽【酋】一人,获馘二百卅七馘,俘人……人,俘马百四匹,俘车百……辆。”

这是献俘礼中的告俘仪节。这次战争攻伐的对象可能有两个,或者战争分两期进行,因而盂向康王报告战俘也有两次。又由于战争规模较大,俘获较多,所以盂报告俘虏的类别与数量也较大较多。其中尤其值得注意的是,俘获的类别在羊、马、车之外,是酋、人、馘,《世俘》与之完全相同。

接下来,是告俘之后的献俘:

(2)盂拜稽首,以兽【酋】进,即大廷。王令荣……兽【酋】,讯厥故,【曰】:“伯……鬼闻,鬼闻虘以亲……从。”咸,折酋于……以人、聝入门,献西旅;以……入,燎周【庙】。

这是告俘仪节之后的献俘仪节。其中第一个仪注是“以酋进”,即献酋。酋是酋长或首领,级别与《世俘》中的“大亚臣”大致相当。献上来之后,由荣进行审讯,荣在康王二十三年(前994)的大盂鼎中是王朝公卿,是盂的上司。讯,审讯、审问。这个“讯”字,可能是簋、敔簋等西周青铜器铭文中称呼高级生俘为“讯”的来源,二者是动名相因的关系。审讯为讯,被审讯对象因而也叫讯,如同《尚书·康诰》中的“庸庸、祇祇、威威”。审讯之后是“折酋”,即斩首。《世俘》与这个过程相比,没有审讯的环节,但最后的处理结果完全一样,这是因为“大亚臣”助纣为虐的罪行是明摆着的,勿需审讯。第二个仪注是折酋之后“以人、聝入门”,即进献人与馘,然后是燎祭,结束了这个阶段的仪节。由文字的顺序看,进献的程序是先人后馘,即先是级别低于酋的生俘,后是斩获的敌人首级或其左耳,《世俘》与之完全相同。

无论是俘获种类与级别的划分,还是献酋、献人、献馘的仪注及其程序,《世俘》与小盂鼎都完全相同,这在进一步证明《世俘》可信的同时,也深化了我们对于西周献俘礼细节的认识。

武王在献俘仪节之后继续举行盛大的典礼活动,其中主要仪注有“荐俘殷王鼎”、“告天宗上帝”、“王烈祖……以列升”、“维告殷罪”、“语治庶国”、“正国伯”、“正邦君”等。

辛亥,荐俘殷王鼎。武王乃翼矢珪、矢宪,告天宗上帝。王不革服,格于庙,秉黄钺,语治庶国;籥人九终。王烈祖自太王、太伯、王季、虞公、文王、邑考以列升,维告殷罪。籥人造;王秉黄钺,正国伯。壬子,王服衮衣,矢琰,格庙。籥人造;王秉黄钺,正邦君。癸丑,荐殷俘王士百人。籥人造;王矢琰,秉黄钺,执戈。王入,奏庸;大享一终,王拜手稽首。王定,奏庸;大享三终。甲寅,谒戎殷于牧野。王佩赤白旗。籥人奏《武》。王入,进《万》,献《明明》三终。乙卯,籥人奏《崇禹生开》三终,王定。

这段仪节延续的时间较长,辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯,一连5天,与举行献俘仪节的庚戌日相连。地点是“庙”,即周人的宗庙,与庚戌日献俘活动的地点相同。一些仪注与庚戌日仪注有所差异但前后照应,如“荐俘殷王鼎”、“荐殷俘王士百人”、“王烈祖……以列升”、“王佩赤白旗”等。这是5天活动可以总体上归入献俘礼的主要原因。

除此之外,有两个仪注显示了5天活动与献俘仪节又有细微区别。第一个仪注是“告”,即报告。武王于5天中举行的各项礼仪,如“秉黄钺”、“服衮衣”等,进行的各项仪式,如“奏庸;大享三终”等,看似纷纭复杂,令人应接不暇,但其中有一条主线,那就是“告”的仪注:辛亥日有“告天宗上帝”、“维告殷罪”,这两个“告”当然是报告。甲寅日有“谒戎殷于牧野”,大意是以伐殷于牧野之事告庙,其中的谒,是告、报告。这3个报告的主语是武王,对象是天帝或祖考。辛亥日、壬子日、癸丑日有3个“籥人造”,其中的造,也是告、报告,文例与西周晚期师同鼎的“师同从,折首执讯……用造【告】王”一样。3个报告的主语是籥人,报告的事项不明朗,但由西周早期夨令方尊的“王令周公子明保,尹三事四方,受卿事寮。丁亥,令夨告于周公宫”,5即下属可以受命代替主人向祖考报告,以及《周礼》所载大祝“掌六祈,以同鬼神示……二曰造”,即王出师时大祝“造于祖”等情形看,这3个“籥人造”应是武王举行报告仪注的辅助性或补充性仪式。

第二个仪注是“语治庶国”。语治,发布文告;庶国,总指各诸侯国。这是辛亥日的活动。同日还有“正国伯”,紧接着第二天壬子日有“正邦君”。正,封绌;国伯,诸侯之长;邦君,即《尚书·牧誓》中的“友邦冢君”,也就是方国诸侯;“可见两天间武王是在处理封绌各地诸侯的大政。”《史记·周本纪》云:“(武王)乃罢兵西归……封诸侯,班赐宗彝,作《分殷之器物》。武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。”9这些史实有些是后世追记,有不太确切的地方,例如齐、鲁、燕等在东方建国,不可能早到武王时期,因此受到了学者的批评,但从总体上看,或可部分地反映武王“语治庶国”的史实。

这两个仪注,既包含在献俘礼之中,又具备一些自己的特点,对此我们不禁要问,它们在整个献俘礼中居于怎样的地位?具有怎样的意义?要回答这个问题,仍然需要将其与小盂鼎作对比。小盂鼎记载的献俘礼在斩杀敌酋、燎祭周庙之后,是如下仪节。

(3)……入三門,【立】中廷,北向。盂告:费伯即【位】,费伯……于【与】明伯、继伯……伯告。咸,盂以【诸】侯:侯田【男】……盂征告。咸,宾即【位】,赞宾。王乎赞盂于厥……进宾……大采,三周入,服酒。王格庙,祝延……二人,邦宾不祼……用牲,禘周王、【武】王、成王有逸。王祼祼,遂赞邦宾。

这段仪节的要点,刘雨先生认为是献俘礼中“告成”与“饮至”的仪注,李学勤先生认为是“报告”与“献酒”的仪注。就措辞准确性来讲,刘先生的概括较为贴切。对具体内容的解释,李先生则较刘先生稍胜一筹。对于前者,李先生说:“盂报告后,费伯继之报告,他应为盂在战事中的副手。然后又有‘……于(与)明伯、继伯、×伯’进行报告,他们应为从盂出征的将佐。盂在入南门后的报告,限于俘获数目,此时各人分别禀告,大约是讲述战争的详细过程和有关种种情况。依次报告后,盂还将诸侯出兵支持盂征讨的事迹专门作了禀告。”对于后者,李先生说:“盂等向王报告之后,才请邦宾即位,向他们献酒。随后,王命人向盂和他的下属费伯等献酒。”二位先生的概括与解释各有所长,都为我们将《世俘》与之比较,奠定了坚实的基础。

上面已经指出,《世俘》这段仪节中较有特色的第一个仪注是“告”,正与小盂鼎中的“告成”相互对应,那么这段仪节中武王的告(谒、造)等一系列仪式,就应当是献俘礼中的“告成”仪注,其意义就是向天祖报告伐纣克商的成功。而实际上,“荐俘殷王鼎”与“告天宗上帝”,“王烈祖……以列升”与“维告殷罪”,“荐殷俘王士百人”与“籥人造”等基本对应。据此,这是告成仪注,可以确定。

第二个仪注是“语治庶国”,从与小盂鼎的对应关系上看,应该是“饮至”,但记载这段仪节的字里行间都没有饮或飨、宴的踪影,这是为什么?要回答这个问题,需要将视野稍微放宽一些。请看下列材料对于献俘礼中饮至仪注的记载。

(5)《左传》桓公二年:“凡公行,告于宗庙;反行,饮至、舍爵、策勋焉,礼也。”

《左传》桓公二年记载的饮至仪注,相对于其他文献,较为完整,其中增加了舍爵与策勋两项内容。对此,杨伯峻先生解释说:“(诸侯)或出师攻伐……返……祭告【祖庙】后,合群臣饮酒,谓之饮至。舍……置也。爵,古代酒杯……设置酒杯,犹言饮酒。策,此作动词用,意即书写于简册。勋,勋劳。”4由杨先生的注释可知,饮至与舍爵、策勋不是并列关系,而是饮至包容了舍爵与策勋,因此这句话的句读应该是“反行,饮至:舍爵、策勋”,这样就将舍爵与策勋是饮至仪注组成部分的意思表达清楚了。

饮至仪注中如何舍爵、策勋?《左传》的记载提供了参照。《左传》僖公二十八年记晋文公于城濮之战胜利后所行之事云:“丁未,献楚俘于王:……己酉,王享醴,命晋侯宥。王命尹氏及王子虎、内史叔兴父策命晋侯为侯伯。”所谓侯伯,就是“诸侯之长”,与《世俘》中“国伯”的地位大致对等。其中的“王享醴,命晋侯宥”就是舍爵,“策命晋侯为侯伯”就是策勋,二者共同组成了这场献俘典礼中的饮至仪注。

从辛亥日到乙卯日5天之内,武王在周庙中于献俘的同时,一方面告天告祖,一方面封絀诸侯,二者分别形成告成与饮至的仪注,这便与庚戌日武王在周庙中于祭祖告天的同时,举行献酋、献人、献馘的献俘仪注,区别开来,从而彰显了各自的价值,昭示了各自的意义。

从辛亥日到乙卯日一连5天,武王举行告成饮至典礼,是一个笼统的说法。实际上,该段记载的乙卯日武王的活动很少,只有“籥人奏《崇禹生开》三终,王定”。是否乙卯日武王仅有这一点儿活动?不是的。乙卯日武王仍然举行了盛大的献俘典礼,只是这场典礼记载于《世俘》的下面一段文字之中。

若翼【翌】日辛亥,祀于位,用籥于天位。越五日乙卯,武王乃以庶国祀馘于周庙,“翼予冲子……”。断牛六,断羊二。庶国乃竟,告于周庙曰:“古朕闻文考修商人典……”以斩纣身告于天子【于】稷,用小牲羊犬豕于百神水土,于誓社曰:“维予冲子绥文考,至于冲子……”用牛于天于稷五百有四,用小牲羊豕于百神水土社二千七百有一。

这段仪节与武王举行的告成饮至的仪节,在人员方面完全相同,主持者是武王,参与者是庶国诸侯。在时间方面既彼此套合又相互衔接,从“若翼【翌】日辛亥”到“越五日乙卯”,其间正是武王举行告成饮至典礼的辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯的5天,但叙述的重心已经是最后的乙卯日。在地点方面有连续也有转移,先是周庙,后是土社。在祭祀对象方面有延续也有转换,先是祖、天,后是百神、水、土、社、稷。在仪式仪注方面有接续也有转化,先是“告”,后是“用”,再是“誓”。这表明,该段仪节既与告成饮至的仪节紧密相连,又有不同于告成饮至仪节而专属于自己的特点。

那么,这段仪节有何特点?性质是什么?它在献俘礼中处于怎样的位置?具有怎样的意义?对于这个问题,历代学者都没有给予解答,而只是从字面的意思出发,含混地认为是将牛羊豕作为牺牲向祖、天、稷、社等神灵献祭的活动。例如李学勤先生,他说:“第六天乙卯,武王率各诸侯‘祀馘于周庙’,当为以馘进献,并以六牛、二羊为牲。同一天还祭祀百神、水土与社,作为整个典礼的结束。”如此一来,其与此前的献俘与告成饮至两个仪节的区别就模糊不清了。造成这个局面的原因,主要是学者对于西周献俘礼及记载西周献俘礼材料的认识有些僵化。首先,西周时代的献俘礼,有一定的仪节仪注,但在实行的过程中,可能还要根据具体情况适当地作一些调整。其次,小盂鼎、鼎等青铜器铭文对于西周献俘礼的记载,可能各有侧重,各有增减,在使用这些材料探讨西周献俘礼时,不能过于机械,而要灵活应用。

无须讳言,小盂鼎、鼎与《世俘》记载的献俘礼虽然大致对应,但二者都没有与《世俘》这段仪节相对应的地方。为此,我们将探寻的目光投向传世文献。鲁僖公二十八年的《春秋》与《左传》,记载了公元前632年晋楚城濮之战后晋文公向周襄王献俘的典礼,这个典礼可以成为我们的借鉴。现将两种文献记载的战事与典礼的四个主要节点,全文抄录于下:

A、《春秋》:夏四月己巳,晋侯、齐师、宋师、秦师及楚人战于城濮,楚师败绩。

B、《左传》:(五月)丁未,献楚俘于王:驷介百乘,徒兵千。郑伯傅王,用平礼也。

C、《左传》:(五月)己酉,王享醴,命晋侯宥。王命尹氏及王子虎、内史叔兴父策命晋侯为侯伯,赐之大辂之服、戎辂之服,彤弓一、彤矢百,玈弓矢千,秬鬯一卣,虎贲三百人,曰:“王谓叔父,‘经服王命,以绥四国,纠逖王慝。’”晋侯三辞,从命,曰:“重耳敢再拜稽首,奉扬天子之丕显休命。”受策以出。出入三觐。

D、《左传》:(五月)癸亥,王子虎盟诸侯于王庭,要【约】言曰:“皆奖王室,无相害也!有渝此盟,明神殛之,俾队【坠】其师,无克祚国,及而玄孙,无有老幼。”

这次献俘礼从五月丁未日开始,至五月癸亥日结束,仪注是:献俘,饮至,策命(勋),赏赐,盟誓。其中策命(勋)仪注包括赏赐之后的册命。这里的册命之所以在赏赐之后出现,原因在于王命是由“内史读之”,不是王在现场亲命。将这次献俘礼与小盂鼎、鼎等比较,可以发现多出了一个仪注,即盟誓。盟誓未必是献俘礼的规定性仪注,但在改变历史进程的重大战事之后的献俘礼中可能也不可或缺。但无论如何,“王子虎盟诸侯于王庭”都提示我们,乙卯日武王举行的典礼的性质应该与盟誓有关。

首先,武王“于誓社”,2即在社神面前起誓,这显然是盟誓的仪注。虽然武王的誓词“只摘录片段,示意而已”,但已不影响我们得出武王的这个行为是盟誓的判断。其次,武王祭祀的对象是祖、天、稷、百神、水、土、社,与王子虎的盟誓对象“明神”对应。何谓明神?《左传》《国语》可以解答。《左传》襄公十一年记载晋国主持会盟,其誓词是,“或间兹命,司慎、司盟,名山、名川,群神、群祀,先王、先公,七姓、十二国之祖,明神殛之。”司慎、司盟是天神。这些神灵包括了天神、地祇、人鬼。再,《国语·齐语》记载齐桓公南征北战之后,各地诸侯“莫敢不来服”,于是“与诸侯饰牲为载,以约誓于上下庶神,与诸侯勠力同心”。所谓上下庶神,指的是所有天地神灵。由此可见,明神就是天神、地祇、人鬼,这不正是乙卯日武王祭祀与盟誓的对象吗?第三,武王祭告各种明神时,“断牛六,断羊二”、“用小牲羊犬豕”,符合《礼记·曲礼下》记载的盟誓性质,即“约信曰誓,蒞牲曰盟”。

将这三点综合起来看,乙卯日“武王乃以庶国祀馘于周庙”、“庶国乃竟,告于周庙”、“以斩纣身告于天子【于】稷”、“用小牲羊犬豕于百神水土”、“于誓社”等,就是武王率领诸侯在上下庶神面前举行盟誓的典礼。武王是主盟者,诸侯是参与者,庶神是监盟者。孔颖达《礼记·曲礼下》疏云:“盟者,杀牲歃血,誓于神也。”“于誓社”之誓,当然是盟誓,同时孔晁注该“誓”字云“誓,告也”,8誓告二字可以互训,这说明前面的两个“告”,也可以理解为誓。向祖、天、稷报告,就是孔颖达所说的“誓于神”,那么这两项活动也应是盟誓。由此,乙卯日典礼的性质是盟誓,则完全可以确定。

乙卯日武王典礼的盟誓性质,学者曾有灵光乍現般的认识,例如清代陈逢衡,注解“于誓社”说:“张惠言曰:‘社所以誓众,故曰誓社。’”再如清代朱右曾,注解武王的话“翼予冲子……”说:“翼,佐助也。武王戒诸侯于乙卯助祭也。”陈氏虽只是解释词义,但“誓众”的说法仍然值得肯定。朱氏的解释很有见地,“翼”即佐助之义表明,“武王乃以庶国祀馘于周庙”与此前“燎于周庙”、“格于庙”的性质有所不同,已经开始逐渐转变为盟誓的典礼了。这是一个探求乙卯日武王典礼性质的契机,但或受注释体例的束缚,灵感刚一闪现便戛然而止了。当代学者也曾撰文指出,《世俘》记载了武王“与诸侯进行盟誓典礼”的史实,应该说看到了问题的本质。但限于文章体裁,既没有说明哪段哪句是盟誓,也没有对之进行深入的论证,那么对于乙卯日武王典礼的性质,及其与此前各种献俘仪节的关系,就必定缺乏深入认识、整体把握,因而仍然不能揭示盟誓之于武王举行的盛大献俘典礼的意义。现在经过本节的论证,则将学者对于这个问题的认识向前推进了一大步,使得笔者的初步认识完全落在了实处。

确定了乙卯日武王典礼活动的性质是盟誓之后,我们还必须指出,从祭祀场所的转换等方面来看,武王举行的盟誓与王子虎、齐桓公等人举行的盟誓有很大不同,主要表现就是较为详细地区分了对象,对于各类神灵,都采用不同的仪式仪注,献祭了不同种类与数量的牺牲,可谓繁复而隆盛。最后该段总结说,“用牛于天于稷五百有四,用小牲羊豕于百神水土社二千七百有一,”虽不是空前,但肯定是绝后。这样隆重的盟誓典礼,确实与武王所处时代的思想观念相符合,与武王伐纣克商的丰功伟绩相匹配!

遗憾的是,武王与诸侯向上下庶神盟誓的誓词,《世俘》没有全录,详情已不得而知,但主旨还是可以推测的。同是盟誓约信体裁的今本《逸周书·商誓》,记载了武王对商人的这样一句讲话,“予天命维既咸,汝克承天休于我有周”,大意是,我已经膺受天命,你们只有从我周家这里才能获得上天的福佑。就当时武王的思想状况看,这句话表达的意思,应该就是武王率领诸侯在上下庶神面前举行的盟誓的主题。

盟誓的举行,承接着告成饮至仪节而来,标志着武王与天神的新宗教关系的建立,标志着武王与诸侯的新政治关系的建立,这才是武王举行献俘典礼乃至伐纣克商的终极目的。到了5天后己未日“武王成辟四方”,向世人宣告作天下的君主,就已经是水到渠成的事情了。由此,一个新王朝的统治开始了,一个新时代的帷幕开启了。如果说《世俘》记载的武王举行隆重献俘礼是西周王朝的开国大典,那么武王率领诸侯在上下庶神面前进行盟誓就是这场开国大典的高潮。

(一)四月庚戌日武王在周庙举行向祖考与天帝献酋、献人、献馘的献俘典礼,无论是所献之俘的类别,还是进献的仪注及其程序,都与西周早期康王二十五年的小盂鼎所载献俘礼完全相同。这既深化了我们对于西周献俘礼细节的认识,又进一步证明《世俘》是一篇可靠的西周文献。

(二)从辛亥日到乙卯日一连5天,武王在周庙继续举行仪式繁复、威仪庄严的典礼活动,其中连续出现的“告(谒、造)”,如“告天宗上帝”、“维告殷罪”、“谒戎殷于牧野”、“籥人造”等,是献俘典礼中的告成仪注。所谓告成,就是武王向天祖報告伐纣克商成功。与此同时,武王还进行了“语治庶国”、“正国伯”、“正邦君”等活动,这是献俘典礼中的饮至仪注。饮至包括舍爵与策勋两项内容,但此次饮至没有舍爵,只要策勋。《周本纪》记载的武王“封诸侯,班赐宗彝,作《分殷之器物》”等,或与此有关。

(三)乙卯日武王举行的“乃以庶国祀馘于周庙”、“庶国乃竟,告于周庙”、“以斩纣身告于天子【于】稷”、“用小牲羊犬豕于百神水土”、“于誓社”等典礼活动,既是告成饮至仪节的继续,又具有自身的特色。这个特色就是盟誓。盟誓的主持者是武王,参与者是庶国诸侯,祭祀告誓对象即监盟者是祖、天、稷、百神、水、土、社等,与《左传》《国语》等文献记载的监盟“明神”,即“司慎、司盟,名山、名川,群神、群祀,先王、先公,七姓、十二国之祖”基本对应。祭祀这些神灵,所用牺牲众多,“用牛于天于稷五百有四,用小牲羊豕于百神水土社二千七百有一。”如此隆重盛大的典礼,与武王所处时代的思想观念相符合,与武王伐纣克商的丰功伟绩相匹配。

(四)盟誓的举行,标志着武王与天神的新宗教关系的建立,标志着武王与诸侯的新政治关系的建立,一个新王朝的统治开始了,一个新时代的帷幕开启了。如果说武王举行隆重的献

俘礼是西周王朝的开国大典,那么武王率领诸侯在上下庶神面前进行的盟誓就是这场开国大典的高潮。

(五)召集诸侯盟誓,以加强王朝权威,是先秦时代最高统治者经常使用的方法,如“夏启有钧台之享,商汤有景亳之命,周武有孟津之誓”等,武王赫然在列。后人认为这些盟誓的贯彻始终的主题是,“夫六王、二公之事,皆所以示诸侯礼也,诸侯所由用命也。”其中的六王是夏启、商汤、周武王、成王、康王、穆王。其他人姑且不论,只就武王来说,孟津之誓与“示诸侯礼”,名实不副。如果将孟津之誓换作乙卯日的盟誓典礼,倒是非常合适。不过,这次盟誓隐藏于《世俘》之中,包含于武王举行的献俘典礼之内,为世人所不知。现在经过本文的揭示,应该引起学者的重视。笔者希望,今后学者撰作西周史,一定要添上这浓墨重彩的一笔。

[收稿日期:2022年3月23日]

(责任编辑:谢乃和)