生产主义的产业政策观的工业行政意义*

——沟通林毅夫区域与路风空间

2022-07-08孙晓冬

一、问题的提出

近年来,产业政策领域的研究和实践似乎呈现分离的趋势。一方面,在急剧变化的国际背景之下,中国各级政府主导的产业规划和产业基金逐渐增多,产业政策在政策体系之中的地位明显上升;另一方面,学术界关于产业政策的争论远未结束,并未出现关于产业政策的统一理论。在现阶段,现实主义与理论导向的产业政策研究构成中国学术界在产业政策问题上的两种主要研究思路。

所谓现实主义的产业政策研究从产业政策由国家意志和经济理性共同决定、必将长期存在这一认识出发,

主要关注如何通过改进行政程序来提高政策收益,或多或少地具有实用主义倾向。

所谓理论导向的产业政策研究则力图对于成功的政策实践进行理论抽象。本文试图融合我们倡导的现实主义的产业政策研究和理论导向的产业政策研究。

最初的几年,山东男篮的主管单位是省体育局。1998年,第一个正式赞助商山东永安介入,与体育局一起共建山东男篮。这家地产开发公司,在球队管理上并无太多的话语权,但也借助“永安火牛”的声名,被广为人知。

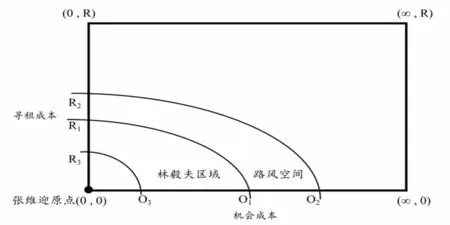

阻碍中国的产业政策研究形成一个统一理论的重要原因是中国学者在产业政策问题上形成了由张维迎、林毅夫和路风的研究所代表的似乎相互对立的三种认识。但是,在理论上,存在沟通这些研究的可能性;在实践上,存在连接这些研究的必要性。借助斯密、列宾斯坦的经典思路和奥地利学派的批判性视角,我们发现,三种认识的要点是对于三个特定范围,即本文分别称为张维迎原点之上以及林毅夫区域、路风空间之中的产业政策的可行性分析;以张维迎原点为参照系,我们发现,存在沟通林毅夫区域和路风空间的理论进路,而这种理论进路具有工业行政意义。

二、林张之争潜在的理论意义:政策的类型与对立的缓和

林张之争在学术界之外产生了巨大影响。但是,由于这场争论并没有真正提出全新的研究议题,仍然处于已经持续了至少两个世纪的类似争论的范围之内,所以学术界、特别是专注于产业政策或政企关系研究的学者对于林张之争的理论意义的评价并不高。客观地说,学术界的这种态度有其依据。但是,林张之争具有非常容易被忽视的潜在理论意义。具体来说,这场争论以戏剧化的方式为我们提供了重温产业政策的一种分类方式的机会,而这种分类方式有助于我们更好地理解不同的产业政策观的关系。

回顾林张之争,我们可以发现张维迎的逻辑非常清晰,林毅夫的思路则比较复杂。出现这种局面的原因很简单:张维迎的产业政策论的理论基础是米塞斯意义上的奥地利学派经济学,理论来源单纯;林毅夫的新结构经济学则处于新古典经济学与结构主义的发展经济学之间,纠结于如何整合具有不同经济哲学基础的理论。值得注意的是,由于张维迎在辩论之中将具有极端倾向的奥地利学派的产业政策观表达得淋漓尽致,所以他的论述实际上为我们提供了一个理解产业政策的类型以及不同的产业政策观的本质的难得机会。

由表5可以看出,银行类型(bank)、营业收入(turnover)和关系年限(rela_len)三个变量显著,且回归权重均为负,这表明:(1)小微企业从国有商业银行处获得贷款的利率溢价较低;(2)小微企业的经营规模越大,其获得贷款的利率溢价较低;(3)银企关系时间越长,小微企业越有可能获得较低水平的贷款利率溢价,这与关系型贷款的研究结论一致。但三个信任变量并未对小微企业贷款利率产生显著影响,表明高程度的银行信任并不能帮助小微企业获得更低的贷款利率。综上,假说2不成立。

其次,生产主义的产业政策观的研究重点是不同类型的能力转化的机制。产业政策的实质是通过政府介入来促进对象产业之中的企业发展。政府介入以国家权力为依托,其目的归根结底是企业的发展,而企业实现发展的前提是企业能力的形成。在这样的视角之下,国家权力与企业能力的关系开始浮现出来。依据政治学者麦克尔·曼的经典研究,国家权力可以区分为专制性权力与基础性权力,前者指政府即使不与社会协商也可以行使的权力(state over society),后者指政府需要与社会合作才能有效行使的权力(state through society)。

Michael Mann,“The Autonomous Power of the State:Its Origins, Mechanisms and Results,” ,vol.25, no.2, 1984, pp.185~213.

类似地,企业能力也可以从不同角度进行细分。比如,企业能力可以区分为降低生产成本的能力与控制寻租成本的能力、技术能力与组织能力、构建商业模式的能力与确保获利的能力等等。

在这里,企业控制寻租成本的能力指企业通过构筑和谐的劳资关系来控制企业内部的“寻租成本”的能力。Martin Rama, “Imperfect Rent Dissipation with Unionized Labor,” , vol.93, no.1~2, 1997, pp.55~75。

在政治学之中,国家权力与国家能力基本是等价的。因此,从行政学和企业管理学的角度来看,产业政策的政策过程就是政府通过政府能力来为企业的发展创造环境、筹集资源,其根本目的是提高企业能力。在这个意义上,政府介入的实质在一定程度上就是政府创造环境、筹集资源的能力如何转化为企业能力。

在这样的视野之下,理解在不同产业群之中不同类型的政府能力影响不同种类的企业能力的机制就成为生产主义的产业政策观的研究重点。

发展型国家论的开创者之一、对于产业政策研究的发展发挥了重要作用的查姆斯·约翰逊认为,产业政策具有两种形式:需要投入大量资金的产业结构政策和不以大量资金投入为前提的企业合理化政策。

Chalmers Johnson, : , 1925-1975, Stanford: Stanford University Press, 1982, pp.29~30.

文献表明,企业合理化政策是日本、台湾地区等东亚经济体的政策实践的重要组成部分。

[日]高瀬荘太郎:『産業合理化と経営政策』,森山書店,1950年;[日]尾高煌之助、[日]松岛茂:『幻の产业政策机振法:実証分析とオーラル·ヒストリ-による解明』,日本経済新聞社,2013年;Robert Wade, : , Princeton: Princeton University Press, 1990。关于这个问题的详细文献梳理,请参考宋磊:《发展型国家论的研究传统与中国悖论》,《公共行政评论》2021年第2期。

在下文的讨论之中,我们将会注意到,在林张之争的推动下被重新发现的这种产业政策具有重要的工业行政意义。

在评价产业政策和开发计划对于经济成长的影响的时候,……首先应该推算各产业、各地区接受的补助金、税收与融资优惠以及其他资金支持的规模。……即使政府的产业政策推动了对象产业的发展,也不能说这种政策对于经济的整体发展是有益的。……这种政策支持的成本是由国家之中的其他主体负担的。

在上文之中,尽管没有直接使用机会成本这个范畴,但是,小宫隆太郎的论述依据显然是机会成本。

进一步地,由于机会成本与政策资金的竞争性用途所可能带来的收益有关,而市场机制的发达程度与政策资金的竞争性用途的数量以及潜在收益具有正相关关系,所以,市场机制越发达,与产业政策相关的政策资金的竞争性用途越多,与这些竞争性用途有关的机会成本越高。因此,对于市场机制的信任可以通过对于政策资金的机会成本规模的推测来刻画。

笔者认为,生产主义的产业政策观有助于分析存在于林毅夫区域与路风空间之中的成功的政策实践规律。在更为全面地展示生产主义的产业政策观的逻辑起点和主要内容、沟通林毅夫区域与路风空间的过程之中,林张之争潜在的理论意义也将更为充分地表现出来。

在界定了张维迎原点之后,我们可以清楚地发现,由于推行新结构经济学家所主张的、基本符合特定国家的资源禀赋或人均收入水平的产业政策的政策资金不可能为零,所以,新结构经济学家所主张的产业政策所引发的两种成本同样不可能为零。在本文的语境之中,林张两位学者难以在产业政策问题上达成一致的根本原因即在于此。当然,林毅夫始终围绕资源禀赋或人均收入水平来设计产业政策,这意味着伴随这种产业政策的政策资金规模较小。正如上文所述,与产业政策相关的寻租成本与机会成本在相当程度上受到政策资金规模的影响,所以,如果用寻租成本和机会成本作为两轴来表达与产业政策相关的成本,那么,与林毅夫所主张的产业政策相关的两种成本不会与张维迎原点距离过远。在这里,我们将大体上由张维迎原点与林毅夫主张的产业政策所引发的两种成本在我们设定的以寻租成本和机会成本来定义的两轴上的位置所共同决定的范围称为产业政策的林毅夫区域或新结构经济学区域。

为此,我该感谢什么呢?也许应该感谢我国之大。因其大,才有了各种理念包括审美的不平衡;因这不平衡,才有了我这样钝鲁者的栖身空间。正因此,我其实最应该感谢编辑者的宽容和支撑。

需要指出的是,不同于近年来进入产业政策研究领域的林张两位学者,作为政治学者和演化经济学家的路风对于产业政策的研究更具深度与广度,更为直接地影响了中国的政策议程。由于这些研究的主题往往以针对具体产业或具体政策议题的实证研究形式出现,所以,他的相关研究实际上就是产业政策研究这一事实并不容易被注意到。

这些研究表明,由于重视创新活动的长期性、强调国家意志的决定性,路风所支持的产业政策涉及的政策资金的规模在总体上注定高于林毅夫所倡导的产业政策涉及的政策资金的规模。因此,路风支持的产业政策所引发的寻租成本和机会成本在理论上应该高于林毅夫倡导的产业政策引发的两种成本。换言之,与路风支持的产业政策相关的两种成本在我们设定的两轴上的位置应该分别更为靠前或更为偏上。在这里,我们把张维迎原点与这样两个更为靠前或偏上的位置所定义的范围称为产业政策的路风空间或演化经济学空间。上述讨论的要点可以通过图1表达。

在直观地表达国内学术界关于产业政策的三种主要理解的本质区别之外,图1还有另外一个作用。我们曾经提及,林张难以达成妥协的重要原因之一在于张维迎认为产业政策引发的两种成本必然很高。所以,说服张维迎接受产业政策的必要条件是发掘出两种成本均为零、即政策资金为零的产业政策实践。由于政府的存在本身必然带来资金成本,所以这种政策实践只能作为理论构思的助力,并不真实存在。但是,如果我们稍微放宽要求,发掘出顺应市场机制、在企业主动要求的情况下推出政策资金规模很小的成功的政策实践,那么产业政策的相当一些反对者可能会改变看法。

我们给出的上述限定条件意味着这种政策引发的两种成本都很小。因此,按照图1中两轴的定义,相比于存在于林毅夫区域之中的政策,这种政策的位置应该靠近原点。具体来说,这种政策引发的两种成本应该小于新结构经济学家所主张的产业政策所引发的两种成本、即O

小于O

、R

小于R

。那么,这种产业政策在实践之中存在对应物么?由于这种政策与中国学术界重点讨论的政策实践相去甚远,所以,对于这个问题的回答似乎应该是否定的。但是,或许出乎包括很多专业研究人员在内的观察家意外的是,这种政策实践实际上大量存在。

通过寻租成本来表达对于行政机制的怀疑是一种比较常见的思路。如果李斯特的国民经济学说是对于产业发展之中的行政体制的早期肯定,那么对于行政机制的怀疑也可以追溯到对于李斯特的批评,而这种批评的重要组成要素就是寻租成本。

同时,通过寻租成本来表达的这种批评几乎伴随了产业政策的全部研究史。这种批评认为,政府介入必然带来居高不下的寻租成本。

Anne Kruger, “The Political Economy of Rent-seeking Society,” , vol.64,no.3,1974, pp.291~303.

不同于通过寻租成本来表达对于行政机制的怀疑,如何通过基础性的经济学范畴来刻画对于市场机制的绝对信任是一个较少被讨论的问题。但是,关于这个问题的间接评论是存在的。产业政策研究的早期权威、主流经济学家小宫隆太郎曾经做过这样的论述:

就那么恨他?在公安局看到案卷,苏楠几乎失去了信心,案卷里附着清晰的照片,惨不忍睹。受害人身上杂乱地横陈着十四处伤口,或深或浅,被攉开的肉一律向外卷着,像渗着血的唇。前三刀是从上向下去的,力度很大,根本不像是一个老年妇女所为。

三、沟通林毅夫区域与路风空间:生产主义的产业政策观的起点与内容

但是,正如分工存在两种形态,与产业政策相关的效率、成本问题也并不单一。企业间分工或市场机制可能是低效或失败的。类似地,企业内分工或组织协调同样可能是低效或失败的。这种低效或失败在发展中经济体企业的早期发展阶段大量存在。一般来说,这种现象引发的问题被称为X效率问题。

Harvey Leibenstein, “Allocative Efficiency vs. ‘X-efficiency’,” , vol.56, no.3, 1966, pp.392~415.

如果与企业间分工相关的成本主要是交易成本,那么与企业内分工相关的成本则主要是生产成本。正如低效的企业间分工或市场失败可以成为产业政策研究的理论起点,低效的企业内分工或“组织失败”同样可以成为产业政策研究的理论起点。任何产业政策研究都与企业间分工或企业内分工以及市场失败或“组织失败”相关,但是不同的产业政策研究对于这些问题的重视程度不同:主要关注资源配置、重视产业结构政策的传统产业政策研究或配置主义的产业政策观更多地与企业间分工、市场失败相关;重视资源使用效率、兼容企业合理化政策的产业政策研究或生产主义的产业政策观主要与企业内分工、“组织失败”有关。

至此,我们发现,张维迎产业政策论的要点可以围绕寻租成本与机会成本来表达:由于存在对于行政机制的彻底怀疑以及对于市场机制的绝对信任,所以在他的理论构思之中,产业政策必然伴随很高的寻租成本,与产业政策相关的政策资金的机会成本也必定高企。这种认识意味着,说服米塞斯式的奥地利学派学者接受产业政策的唯一途径在于论证政策实践之中存在这样一种情形:政府只在企业已经进入特定市场、遇到难以解决的问题、不愿或难以退出的时候介入,而且与介入相关的政策资金的寻租成本与机会成本均为零。我们知道,在主流经济学的逻辑之中,只有当政策资金规模为零的时候,与产业政策相关的寻租成本才能为零。类似地,机会成本的定义意味着只有在政策资金为零的时候,与介入相关的政策资金的机会成本才能为零。因此,张维迎所代表的理论经济学家可能接受的产业政策的政策资金必须为零。由于这样的情形是从张维迎的论述或米塞斯式的奥地利学派经济学的思路之中推导出来的,所以,我们把两种成本的这种组合称为产业政策的张维迎原点或奥地利学派原点。

“资本下乡”论的视角更加关注农村土地流转过程中的“资本进村”现象,把土地流转视为“资本下乡”的一种方式或途径。一些关于“资本下乡”的研究显示,公司在进入农业经营领域后不仅成为农业生产活动的决策者与发起者,也在一定程度上取代农户或村干部成为乡村社会治理与公共服务的主体之一,体现出“村企合一”的特点[16]。而有观点认为,城市工商资本是在政府的鼓励和主导下通过流转大量农地而进入农村社会,使得农村的农业生产出现经营主体外来化、经营过程短期化以及生产关系理性化的特点。由于外来的经营者在社会关系与社会生活等方面无法融入乡村社会,农业生产因此逐渐脱离农村社会,去社区化的特点越来越明显[6]。

1.4.1 捕食线虫真菌的分离 采用诱饵平板法,每份土样取 2~3 g〔1〕,均匀成点状撒在直径为 90 mm CMA平板上,土样间留有一定的空隙,并保证样品距培养皿边缘空1 cm左右,这样可以使捕食线虫真菌长至空白处,便于观察且在单孢分离时,可减少污染。每个样品3个重复。在上述的CMA平板中各加入5 000条左右的线虫悬液来诱导捕食线虫真菌孢子的萌发,常温避光培养4~5周。

笔者曾经分析产业政策的主流先行研究之中存在的问题,即在过于关注资源配置、忽视资源使用的基础上,倡导以资源使用为中心的生产主义的产业政策观。

这种产业政策观的要点是指出产业政策的政策过程的实质是政府主导的状态依存租金如何高效地转化为企业层面的熊彼特租金。在这里,我们试图夯实生产主义的产业政策观的理论起点、充实其主要内容,进而沟通产业政策研究之中的林毅夫区域与路风空间。

2.知识衔接与能力转化:生产主义的产业政策观的内容

产业政策研究者往往将市场失败作为产业政策研究的理论起点。但是,市场失败不是产业政策研究的唯一理论起点。分工是古典经济学家斯密的分析起点。在斯密那里,分工具有企业内分工和企业间分工两种形态,两种分工的效率在相当程度上共同决定了经济绩效。

斯密对于两种分工的区分是主观的,更多地存在于观察者的观察之中。在产业政策研究领域,明确地指出两种分工的区别并依据这种区别来开展研究的主要是重视生产过程重要性的研究者。Alice Amsden, “Bring Production Back In: Understanding Government’s Economic Role in Late Industrialization,” , vol.25, no.4, 1997, pp.469~480.

但是,作为古典经济学后继者的新古典经济学主要关注企业间分工的形式与效率,企业内分工及其效率问题则被置于黑箱之中或被视为管理学问题。在这种思路之下,大量产业政策研究——不管是否肯定产业政策——都将企业间分工的效率或市场失败作为研究的起点。与这一思路的流行相关,交易成本——与企业间分工密切相关的成本——长期在产业政策研究之中占据重要的位置。

Douglass North, “Government and the Cost of Exchange,” , vol.44, no.2, 1984, pp.255~264; Douglass North, “Transaction Costs, Institution and Economi Performance,” , no.30, 1992。另外,特定场景下的寻租成本或影响成本可以理解为广义的交易成本的具体形态。Paul Milgrom, John Roberts, “Bargaining Costs, Influence Costs, and the Organization of Economic Activity,” in J.Alt, K.Sheples, eds., , Cambridge:Cambridge University Press, 1990, pp.57~89.

这种思路的影响很大,以至于产业政策的典型支持者都不得不依托这种思路来构筑分析框架,将与产业政策相关的政府作用的相当部分限定在如何降低与产业政策直接或间接相关的交易成本。

Ha-Joon Chang, , London: Macmillan Press, 1994,pp.48~93.

脱离具有重要理论意义、但是与实践无关的张维迎原点所反映的思路的束缚,引入被长期忽视的企业合理化政策,我们可以发现,中国学术界关于产业政策争论的真正焦点是如何把握基于新结构经济学和演化经济学的产业政策观的关系。一般来说,这样两种产业政策观似乎是对立的。但是,图1表明,路风区域实际上覆盖了林毅夫区域。所以,两种产业政策观存在共同点。更为重要的是,不管是企业合理化政策还是林毅夫与路风倡导的产业政策之中都同时存在成功的实践和失败的尝试。换言之,真正的挑战在于如何总结存在于林毅夫区域和路风空间中成功的产业政策的共同点。

1.分工、效率、成本与政府介入:生产主义的产业政策观的起点

我们曾经将政府如何助推企业层面的技术—组织互补性的形成作为生产主义的产业政策观的主要内容。

在这里,笔者试图在更为宽广的范围之内展示生产主义的产业政策观的内容。

首先,生产主义的产业政策观的主要内容与两种政策知识的衔接相关。近年来,科技—创新政策在产业政策体系之中的地位在上升,水平的产业政策日益受到关注。由于科技—创新政策与水平的产业政策都涉及专利制度、技术平台等基础性的制度安排,而专利与技术平台等具有明显的公共性,所以这些政策都与公共性问题有关。在这个意义上来说,产业政策越来越具有公共政策的性质。作为公共政策研究的主要奠基者之一,哈罗德·拉斯韦尔将政策研究的要点之一概括为政策过程的知识(knowledge of the policy process)如何与政策过程之中的知识(knowledge in the policy process)衔接。前者主要指关于如何构建合理的政策过程的知识,后者主要指与政策内容相关的知识。

对于本文来说,拉斯韦尔经典论述的意义可以归纳如下:如果产业政策正在具有越来越多的公共政策性质,那么产业政策的成败在相当程度上取决于如何构建合理的政策制定过程的知识能否与如何设计合理的政策内容的知识相融合。结合产业政策实践,如果说如何构建合理的政策过程的知识可以理解为确定合适的决策机构和决策程序的知识,那么如何设计合理的政策内容的知识则在相当程度上与对于政策对象的内在逻辑的理解有关。值得指出的是,拉斯韦尔在讨论第二种政策知识的时候,特别提及了经济学知识与企业管理学知识的重要性。

Harold Lasswell, “The Emerging Conception of the Policy Sciences,” , vol.1, no.1, 1970, pp.3~14.

在产业政策实践之中,这种知识就是对于对象产业或企业竞争力形成机制的认识。因此,在产业政策研究之中,这种关于行政对象的知识能否以及如何进入政策体系并与第一种政策知识结合成为关键问题。

观察整场辩论,我们可以发现,张维迎的产业政策观存在两个对称的要点:对于行政机制的彻底怀疑以及对于市场机制的绝对信任。在产业政策研究之中,对于行政机制与市场机制的评估大量存在。对于上述问题,张维迎论述的意义在于清晰地表达了对于行政机制与市场机制的特殊认识。不管是否认同这些认识,任何旁观了这场争论的人都会承认,他的认识是深刻而彻底的。对于本文来说,我们需要通过经济学范畴来表达这种认识。由于这些认识是深刻而彻底的,所以相关经济学范畴也应该是简洁而基础的。我们认为,张维迎对于行政机制的彻底怀疑以及对于市场机制的绝对信任可以分别通过寻租成本和机会成本进行表达。

让我们回到林毅夫区域与路风空间的关系。如果生产主义的产业政策观的理论起点、主要内容和研究重点分别是分工、成本与效率、知识衔接与能力转化,那么,我们可以发现,林毅夫与路风的产业政策论是可以沟通的。第一,对于企业内分工、生产成本与X效率等微观层面问题的重视符合两位学者的相关研究的基本逻辑。一方面,长期浸淫演化经济学与动态能力论的路风的理论进路与上述研究议题高度接近;另一方面,致力于讨论政府如何扶持具有比较优势的产业实现发展的新结构经济学在逻辑上也难以回避这些对于企业发展具有重要影响的问题。

因此,尽管两位学者没有直接论及上述问题,但是这些问题与他们的研究思路并不矛盾。第二,两位学者的研究程度不同地涉及能力转化与政策知识衔接问题,尽管他们并未直接使用相关术语。我们知道,两位学者对于政府能力都具有信心,问题在于他们对于政策知识衔接的认识。对于这个问题,路风率先讨论过工业知识的重要性,其相关研究的核心内容之一就是如何推动这种工业知识进入政策制定程序;

林毅夫关于如何设计具体政策措施的“六步工作法”显然以对于特定工业竞争力的形成逻辑的理解,即拉斯韦尔所说的第二种政策知识为基础,这里涉及这种理解或这种知识如何与拉斯韦尔所说的第一种政策知识相衔接。一般来说,拉斯韦尔所说的两种政策知识实际上就是行政知识与行业知识,包括产业政策在内的政策制定过程在一定程度上就是两种政策知识的衔接过程。在这个意义上,关注政策制定的两位研究者间接地论及政策知识的衔接问题是正常的。因此,引入生产主义的产业政策观后可发现,他们的区别主要是对于政府能力可以在何种产业、以何种规模转化为何种企业能力的不同认识,这种不同主要是程度上的,而非性质上的。

四、完善工业行政:生产主义的产业政策观的实践意义

在讨论了以生产主义的产业政策观来沟通林毅夫和路风两位学者的研究的可能性之后,让我们转入关于这种产业政策观的实践意义分析。以资源配置为核心、更接近主流经济学思路的配置主义的产业政策观带动了关于产业政策的大量实证研究。这种实证研究往往以如下形式呈现:以对象产业的全要素生产率或专利数据等为因变量,以财政补助金、利率优惠等政策资金的数量为自变量,采用所有可以使用的统计方法来检验自变量能否或在何种程度上解释因变量。这种研究长期流行,已经构成中国产业政策研究的主流范式之一。但是,这种研究范式存在两个明显的问题:第一,这些研究实际上以产业政策必然伴随大量的政策资金这一认识为前提。前文的分析表明这种认识是狭隘的,基于这种认识的研究难以准确地评价在东亚的政策实践之中发挥了重要作用、不以大量政策资金的投入为前提的企业合理化政策的作用。第二,这些研究引申出的政策建议往往是方向性的,难以具体地引领政策实践。因此,在亟须具体地改进政策实践的当下,这类政策建议的意义有限。

不同于上述研究,生产主义的产业政策观聚焦于行政介入如何在微观层次上影响或形塑企业的生产活动与生产组织方式。在这种研究思路之下,政策制定的逻辑和政策执行的过程、行政介入与企业竞争力形成之间的关系自然地成为中心问题。依据这种思路,在确认中国的产业政策实践之中的典型现象之后,使用包括公共政策、行政学在内的多种相关学科的分析工具来讨论、设计产业政策的政策过程就成为可行的研究方向。在这里,我们以中小企业政策、两种政策知识的衔接以及行政能力与企业能力的转化为中心,简要说明这种产业政策观的工业行政意义。在东亚的实践,特别是日本的实践之中,企业合理化政策的典型是中小企业政策。

但是,在中国的政策实践之中,在相当长的时期之内,中小企业政策并未受到应有的重视。这种局面直到近年才有所改观。

对于本文来说,作为典型的企业合理化政策的中小企业政策对于本文关于张维迎、林毅夫和路风的产业政策论的梳理具有重要意义,是生产主义的产业政策观的重要实践依据。由于与中小企业政策相关的政策资金的规模较小,所以这种政策引发的寻租成本和机会成本都比较低。在敏感的国际环境之下,这种政策显然值得重视。同时,这种政策也是林毅夫和路风所代表的产业政策研究者都能接受的政策。

尽管两种政策知识的衔接被公认为是成功的政策实践的基础,但是相关研究较少从这一角度展开。值得注意的是,生产主义的产业政策观与拉斯韦尔的政策知识论具有亲和性,可以为改进政策实践提供具体方向。生产主义的产业政策观高度重视企业竞争力的形成机制对于政策应然形态的规定作用,

Takahiro Fujimoto, “Architecture-Based Comparative Advantage: A Design Information View of Manufacturing,” ,vol.4, no.1, 2007, pp.55~112;宋磊:《追赶型工业战略的比较政治经济学》,北京大学出版社,2016年,第170~172页。

而关于这种形成机制的知识显然属于拉斯韦尔所说的第二种政策知识。近年来,中国公共政策研究者对于包括产业政策在内的公共政策的政策过程进行了大量研究,而这种研究的核心就是拉斯韦尔所说的第一种政策知识。但是,在现阶段,关于两种政策知识的研究处于隔绝状态。由于生产主义的产业政策观重视具体的政策过程,与拉斯韦尔的政策知识论接近,所以这种产业政策观实际上提出了以完善两种政策知识的衔接来改进政策实践的思路。特别值得提及的是,由于中国产业政策实践的政策主体与政策过程都具有明显的中国特色,所以,关注两种政策知识的融合研究不但可以确认改进政策实践的具体方向,而且可能深化拉斯韦尔的经典论述。

类似地,在将国家能力与企业能力分别进行拆分的基础上,讨论两种能力的结合机制显然有助于深化我们关于改进产业政策路径的理解。关于国家能力的研究是国家理论的核心内容之一,但是,除少数例外,这种丰富的研究积累却很少被引入关于产业政策的政策过程的研究。

Gregory Nobel, : , Ithaca: Cornell University Press, 1998.

由于国家能力直接与政策过程相关,所以,生产主义的产业政策观所包含的能力转化视角有助于改进政策实践。

风影要随师父一起去做一场法事,那个桃花死了。道场做了三天三夜,人在红尘之中,总会有一种东西是永远也撕扯不断的,就像风影梦幻中一直飘着的红腰带,还有那悠扬的笛声,如果一定要断开的话,那除非生命从这个世界上彻底地消失。桃花谢了,整个世界都空了,了空法师的心也真正空了。回到白云寺院,站在山门口,师父不再让风影进寺院,他说风影到底是尘缘未了,让他回去。风影站着不动,看着师父茫然不知所措。了空法师又开言了,他说快回去吧,有一个人正在等着你,她很需要你。

五、余论

本文旨在讨论以生产主义的产业政策观来沟通林毅夫和路风的产业政策研究,并探讨这种产业政策观的工业行政意义,试图打破产业政策研究的学派和学科壁垒。

关于产业政策的经济学争论归根结底是经济哲学争论,而经济哲学争论很难结束。但是,如果说21世纪初期关于中国是否应该推行产业政策的争论具有实际意义的话,那么在国际经济环境发生明显变化、主要经济体纷纷推行产业政策的情况下,这种争论的意义正在下降。换言之,由于产业政策必将长期存在,致力于最大限度地发挥产业政策的正面效益、抑制其负面影响的现实主义的产业政策研究是必要的。但是,只有将这种现实主义的产业政策研究置于坚实的理论基础之上,才可能引申出有价值的新的政策思路。从这种问题意识出发,笔者通过基础性的经济学范畴来刻画不同的产业政策观、重温被遗忘的产业政策分类,讨论了以生产主义的产业政策观来统合两种具有不同经济学背景的重要的产业政策研究的可能性。在这个意义上,本文试图打破关于产业政策的经济学研究的学派壁垒。

Analysis on Key Technology of Pile Test of Super Long Steel Pipe Pile in Offshore Wind Farm LIU Bo,REN Hao,FENG Yimin(86)

生产主义的产业政策观的现实意义在于以中小企业政策、两种政策知识的融合以及政企之间的能力转化为中心来改进工业行政实践。依据这种思路的研究已经存在,但是高度分散,且其能否持续发展取决于研究者能否创造性地结合不同学科的研究方法,有效地分析中国实践之中的典型事实。比如,尽管有为政府应该与有效市场结合似乎已经成为共识,但是关于这种结合的具体机制或本文所说的工业行政过程的具体研究并不充分。出现这种现象的原因之一在于不同学科的研究未被充分结合。实际上,在经济学界熟悉的产业政策的经济学研究之外,存在关于产业政策的公共政策研究和行政学研究。但是,这样两类研究处于割裂的状态。这种研究格局限制了中国学者回应当下政策需求的能力:一方面,未必符合政策现场的实际需求的经济学研究很难直接指导政策实践;另一方面,经济学依据不够充分的公共政策研究和行政学研究的影响有限。在这个意义上,本文试图打破产业政策研究的学科壁垒。