张家川县博物馆藏出土古钱币价值管窥

2022-07-08李雪峰

摘要:从古至今,张家川都是经济贸易的集散地,商品货币经济比较发达。1986年至1989年9月,有关部门先后五次在当地的窖藏和墓葬中发现古钱币,出土秦汉至明清时期铸造的各类半两、五铢等钱币共计近万枚。从大量古钱币的出土发现以及民间的大量收藏来看,历史上张家川经济繁荣,并进一步证明张家川历代行用货币均以中央王朝货币为流通体系。同时,这些古钱币的发现和出土,为研究该地区的历史文化特别是货币经济,提供了丰富而珍贵的一手实物资料,对促进张家川经济、金融事业的发展,必将起到积极的推动作用。

关键词:张家川县;出土钱币;研究价值

张家川回族自治县地处甘肃省东南部、陇山之西麓。早在新石器时代,先民就在这里繁衍、生息。在物质交换的过程中,就使用贝币、石币;西周时期,秦人先祖在“西犬丘”(今天水地区)定居,开始由游牧经济向农业经济发展。周孝王封秦为“附庸”,准其在秦亭(今张家川县城南瓦泉村)建筑城邑。秦统一后,废封国、置郡县,在今张家川县城东15公里的恭门乡城子村一带治邽县(属陇西郡)。自汉代丝绸之路畅通以后,张家川成为关陇往来的交通要道和中西经济、文化交流的重镇,从而推动了货币的流通。虽然,张家川历史上有邽戎、西戎、匈奴等少数民族活动,但一直以中央王朝货币为流通体系。本文通过自1986年至1989年9月先后五次发现窖藏和墓葬出土的秦汉至明代铸造的各种类型的半两、五铢以及其他通宝、重宝、元宝等近万枚历史货币进行分类研究,初步探讨它们的价值所在、信息内涵及其意义。现综述如下:

一、略述张家川地区古币出土情况

1986年6月24日,张川镇下马村坪桃塬汉墓出土秦汉半两。在离地表6米多深、内填木炭的坑墓中发现,该钱存放在高50厘米的灰陶罐内,因其破碎,铜钱锈叠成块,博物馆只收回36枚。

同年9月24日,四方乡韩川村出土窖藏秦汉半两9公斤(1300多枚)。在距韩川村东100米处的西梁子山脚下发现,离地表5米多深,置于一方形坑内,钱串已烂尽,铜钱成叠块锈蚀严重,博物馆全部收藏。

1988年7月15日,上磨乡杨川村出土窖藏钱币20公斤(约3160枚)。以汉代新莽货权为主,并有少量货布(铲币)、布泉、大泉五十和异品泉货。距杨川村北200米处,该村一村民掘土时发现,离地表5米左右,埋在一长方形土坑内,钱罐已烂尽,但因靠近崖壁,土层干燥,铜币锈蚀轻微,保存较好,少量散失,大部分由博物馆收藏。

1989年8月9日,龙山镇南山村出土一批窖藏铜币。距南山村东80米处,离地表5米左右,埋在一长方形土坑内,钱串烂尽,钱币锈叠成块。出土时分层排叠。经过清理、拣选,发现有汉五铢;唐开元、乾元;五代十国汉元、周元、光天、唐国;两宋27个年号75种元宝、通宝、重宝和金代正隆、大定等,共六个朝代36个年号84种铜币,约150公斤。张家川县博物馆收藏17公斤,天水市博物馆收藏25公斤。

同年9月26日,上磨乡刘家村发现一座明代墓,出土一批明代钱币。此墓位于刘家村东北200米处的山坡下,为拱形砖式墓。因其墓葬全部被破坏,无法清理,只从当地村民手中收回散存铜币142枚。

二、馆藏钱币类型概述

(一) 秦代钱币(图1)

大型半两:5枚。每枚直径3.60—3.80、厚0.20—0.40厘米,重9—12克。张川镇下马村坪桃塬出土。

中型半两:21枚。每枚直径2.65—3.10、穿孔0.15—0.30厘米,重3.0—4.5克。张川镇下马村坪桃塬出土。

小型半两:110枚。每枚直径2.10—2.50、厚0.12—0.20厘米,重2.50—3.80克。大多带柄。龙山镇韩川村出土。

无文半两:96枚。每枚直径2.0—2.60厘米,重2.50—3.0克。龙山镇韩川村出土。

上述半两,规格纷杂,大多数是用泥范所铸,因而形状不规整,薄厚不均匀,背面粗糙不平,周边有流铜现象。

(二)西汉钱币

吕后八铢半两:4枚,每枚直径3.10、穿孔0.75、厚0.20厘米,重5.40克。下马村坪桃塬出土。

四铢半两:51枚。有外廓,平背。每枚直径2.0—2.50、穿孔0.60—0.80、厚0.10—0.13厘米,重2.50—3.0克。韩川村出土。

五铢:102枚。有少量武帝五铢和上林三官五铢,其穿孔之上有一横杠。每枚直径2.3—2.6厘米,穿孔1.0厘米,重3.20—3.60克。韩川村、南川村出土。

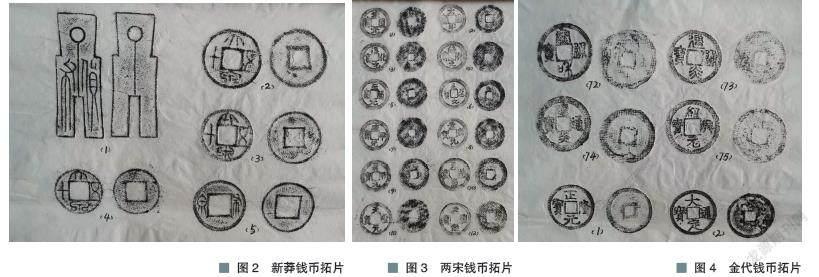

(三)新莽钱币(图2)

货布:铲币,25枚。每枚长5.75、宽2.20厘米,重16.0克。杨川村出土。

大泉五十:6枚。每枚直径2.60—2.80、穿孔0.80—0.85厘米,重3.6—7.1克。楊川村出土。

布泉:4枚。每枚直径2.60、穿孔1.0厘米,重3.4克。杨川村出土。

货泉:3120枚,其中剪轮1231枚。每枚直径1.50—2.30、穿孔0.60—0.70厘米,重2.0—2.90克。杨川村出土。

异品泉货:3枚,系错版钱币。每枚直径2.20、穿孔0.60厘米,重2.50克。杨川村出土。

(四)东汉钱币

五铢:18枚,其中有两枚剪轮。每枚直径2.50—2.60、穿孔1.00厘米,重2.40—2.60克。南川村出土。

(五 )唐代钱币

开元通宝:6枚,其中2枚背上月背洛(洛阳)。每枚直径2.40—2.50、穿孔0.65—0.70厘米,重3.50—4.20克。南川村出土。

乾元重宝:3枚。每枚直径2.50、穿孔0.70厘米,重4.0克。南川村出土。

(六 )五代十国钱币

汉元通宝:后汉高祖刘知远(947—950)铸造。1枚。直径2.40、穿孔0.70厘米,重3.0克。南川村出土。

周元通宝:后周世宗柴荣(951—959)铸造。1枚。直径2.40、穿孔0.60厘米,重3.0克。左挑,背下月。南川村出土。

光天元宝:前蜀光天元年(918)铸。1枚。直径2.40、穿孔0.70厘米,重2.40克。南川村出土。

(七)两宋钱币(图3)

宋元通宝:宋太祖建隆元年(960)铸造。8枚。皆隶书,左挑。每枚直径2.50、穿孔0.60厘米,重3.60克。

淳化元宝:宋太宗淳化年(990)铸造。102枚,为真行二体。每枚直径2.50—2.70、穿孔0.50厘米,重3.50—3.80克。

咸平元宝:宋真宗咸平元年(998)铸造。54枚,皆真书。每枚直径2.45—2.50、穿孔0.50厘米,重3.9—4.4克。

祥符元宝:宋真宗大中祥符年间(1008—1016)铸造。61枚,皆真书。每枚直径2.5、穿孔0.55厘米,重4.0克。

天禧通宝:宋真宗天禧年间(1017—1021)铸造。110枚,皆真书。每枚直径2.50—2.55、穿孔0.60—0.62厘米,重3.0克。

天圣元宝:宋仁宗天圣年间(1023—1032)铸造。125枚,为真篆二体。每枚直径2.50—2.55、穿孔0.70厘米,重3.90—4.0克。

皇宋通宝:宋仁宗宝元二年(1039)铸造。35枚,为真隶篆三体。每枚直径2.45—2.53、穿孔0.55—0.70厘米,重3.7—3.8克。

至和元宝:宋仁宗至和年间(1054—1055)铸造。20枚,为隶篆二体。每枚直径2.50、穿孔0.60—0.63厘米,重4.8克。

治平元宝、通宝:宋英宗治平年间(1064—1067)铸造。60枚,为真篆二体。每枚直径2.38—2.48、穿孔0.58—0.70厘米,重0.70克。

熙宁元宝、重宝:宋神宗熙宁年间(1068—1077)铸造。210枚,为真篆二体。每枚直径2.35—3.20、穿孔0.55—0.65厘米,重4.0—8.2克。

元祐通宝:宋哲宗元祐年间(1086—1093)铸造。100枚,为行篆二体。每枚直径2.50—2.85、穿孔0.53—0.68厘米,重4.0—6.0克。

绍圣元宝:宋哲宗绍圣年间(1094—1097)铸造。112枚,为行篆二体。每枚直径2.60—3.13、穿孔0.58—0.68厘米,重4.0—7.8克。

圣宗元宝:宋徽宗建中靖国元年(1101)铸造。78枚,为行篆二体。每枚直径2.40—3.05、穿孔0.55—0.73厘米,重3.9—8.3克。

崇宁通宝、重宝:宋徽宗崇宁年间(1102—1106)铸造。80枚,折十钱,通宝钱文为瘦金体,重宝为隶书。每枚直径3.15—3.60、穿孔0.75—0.80厘米,重4.0—13.5克。

政和通宝:宋徽宗政和年间(1111—1117)铸造。205枚,为真隶篆三体。每枚直径2.45—3.0、穿孔0.60—0.63厘米,重3.8—8.0克。

宣和通宝:宋徽宗宣和年间(1119—1125)铸造。215枚,为真隶篆三体。每枚直径2.50—3.25、穿孔0.55—0.70厘米,重3.5—6.0克。

建炎通宝:宋高宗建炎年间(1127—1130)铸造。4枚,为隶篆二体。每枚直径2.75—2.90、穿孔0.63—0.65厘米,重6.5—6.6克。

绍兴元宝:宋高宗绍兴年间(1131—1162)铸造。6枚,皆真书。每枚直径2.87、穿孔0.78厘米,重6.7克。

(八)金代钱币,海陵王正隆年(1157)铸造的正隆元宝,12枚,皆真书。1178年铸造的大定通宝1枚,真书(图4)。

(九) 明代钱币

万历通宝:明神宗万历四年(1576)铸造。33枚。每枚直径2.58、穿孔0.51厘米,重4.7克。上磨乡刘家村出土。

天启通宝:明熹宗天启年间(1621—1627)铸造。27枚。每枚直径2.50、穿孔0.53厘米,重3.2克。上磨乡刘家村出土。

崇祯通宝:明毅宗崇祯元年(1628)铸造。82枚。每枚直径2.58、穿孔0.52厘米,重4.9克。上磨乡刘家村出土。

(十) 清代钱币

顺治通宝:清世祖顺治年间(1644—1661)铸造。1枚。直径2.70、穿孔0.50厘米,重4.2克。征集。

康熙通宝:清圣祖康熙年间(1662—1722)铸造。2枚。每枚直径2.70、穿孔0.53厘米,重2.7克。征集。

雍正通宝:清世祖雍正年间(1723—1735)铸造。1枚。直径2.56、穿孔0.70厘米,重4.5克。征集。

乾隆通宝:清高宗乾隆年间(1736—1795)铸造。5枚。每枚直径2.28—2.55、穿孔0.50—0.57厘米,重3.0—4.0克。征集。

嘉庆通宝:清仁宗嘉庆年间(1796—1820)铸造。2枚。每枚直径2.13—2.40、穿孔0.50—0.53厘米,重2.28—3.0克。征集。

同治通宝:清穆宗同治年间(1862—1874)铸造。2枚。皆八分小钱。每枚直径1.70—1.80、穿孔0.50—0.60厘米,重1.0—2.5克。征集。

光绪通宝:清德宗光绪年间(1875—1908)铸造。1枚。直径2.00、穿孔0.60厘米,重4.0克。征集。

三、館藏钱币价值内涵初探及其意义

张家川回族自治县地处古丝绸之路地带,历史悠久,经济发达,自先秦以来一直是中外贸易与国事外交往来的必经之路,从境内岀土的文物及钱币实物便能证明这一点。

(一)馆藏钱币的特点

系统性:秦汉时期直至清代;系列性与完整性:以北宋钱币为例;全面性:以清代钱币为例;延续性与连续性:秦汉、唐宋至清代;多样性与复杂性。这些特性,从秦汉开始,贯穿于历代中央政权在张家川统治时期的货币流通中。

(二)馆藏货币研究的意义

1.丝路货币与周边货币的价值意义。在明清货币中,发现有新疆拉锡丁维文钱与外国日本宽永通宝钱。它们的发现,也为进一步研究丝绸之路与茶马古道以及茶马互市,提供了有力的实物证据和新的信息。

2.馆藏货币研究的历史意义与现实意义。张家川博物馆馆藏货币是历代政治、军事、经济、文化、艺术以及考古等方面的综合反映。大量古钱币的出土和发现,是历史上张家川地区经济繁荣的集中见证,更进一步见证了张家川在历史上始终以中央王朝货币为流通体系。同时,张家川自古是丝绸之路关陇道南大道从长安进入甘肃的必经之道,周边一些国家钱币的出土,为研究中外以及丝路经济贸易、文化交流和历史,特别是货币经济,提供了丰富而珍贵的实物资料。

作者简介:

李雪峰,馆员,主要从事青铜器综合研究