“双碳”目标下东北亚能源合作机制的机遇与挑战

2022-07-07李冰

李 冰

东北亚地区作为世界经济增长的重要引擎,是全球能源与低碳发展的重要环节。基于现价美元计算,2020年东北亚地区国民生产总值约23.29万亿美元,约占全球GDP总量的27.5%。(1)基于现价美元的国民生产总值,根据世界银行数据计算得出,朝鲜数据缺失。参见GDP (current US$), World Bank, December, 2021. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.按照这一数据排名,全球前11大经济体,东北亚区域国家占据4席。东北亚地区是全球能源贸易的重要舞台,聚集了全球最重要的能源生产与消费国,中俄日韩分别占据了全球一次能源消费的第一、四、五、十名。根据《2021年BP世界能源统计年鉴》,2020年东北亚地区一次能源消费208.34艾焦尔(Exajoules, EJ),二氧化碳排放总量133.3亿吨,约占全球一次能源消费量的37.4%,全球碳排放总量的41.64%。(2)BP数据统计中将蒙古国、朝鲜的数据,纳入亚太其它地区,并未做单独说明。亚太其它地区2020年所有国家一次能源消费共计3.25艾焦尔(EJ),碳排放总量205.2百万吨,均不及全球总量1%,不会对东北亚地区总量产生较大影响,因此未纳入统计,只对中国、俄罗斯、日本、韩国四国数据进行计算。参见“BP Statistical Review of World Energy 2021”, BP, July, 2021. https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.

能源经贸活动的密集开展,吸引大批学者将研究视角聚焦在东北亚区域的能源合作机制建设上。中国油气进口的持续攀升,引发国际问题学者对研究涵盖供应、运输、价格在内的能源安全议题热度高涨,能源合作机制建设进入东北亚研究范畴。(3)李玉潭、陈志恒:《中日能源:从竞争走向合作——东北亚能源共同体探讨》,《东北亚论坛》2004年第6期;韩立华:《中国、日本与韩国在东北亚的能源合作》,《国际贸易》2005年第10期;卢岩、王蕴:《东北亚能源合作与日本外交政策》,《当代亚太》2005年第6期;朱显平、李天籽:《东北亚区域能源合作研究》,吉林大学出版社2006年版;李天籽、李霞:《东北亚区域能源安全与能源合作》,社会科学文献出版社2014年版。学界对东北亚区域能源合作机制建设的讨论,逐步从安全议题向多边外交开始转型,大量涉及机制建设的研究进入这一领域(4)杨旭涛、唐彦林:《国际机制理论与东北亚能源外交》,《东北亚论坛》2008年第5期;衣保中、王浩:《区域合作系统演化与东北亚能源合作》,《东北亚论坛》2009年第6期;,国际法学者也参与到这一问题的讨论中。(5)杨泽伟:《“东北亚能源共同体”法律框架初探》,《法学》2006年第4期。自此,对东北亚能源合作机制的研究形成了较为完备的知识体系,多领域学者开始为东北亚能源合作机制的完善不断贡献知识力量,例如,强化基础设施合作,拓展能源金融合作(6)张慧智、张健:《新形势下东北亚能源合作的路径:延伸与拓展》,《亚太经济》2019年第1期。,以及充分利用“一带一路”倡议的制度支撑。(7)朴光姬、钟飞腾、李芳编:《“一带一路”建设与东北亚能源安全》,中国社会科学出版社2017年版;朴光姬、李芳:《“一带一路”建设与中蒙俄能源合作——基于地区安全视角》,《亚太经济》2016年第5期。随着清洁能源转型在东北亚地区的不断推进,部分学者也开始增进对东北亚清洁能源合作的关注。(8)李天籽、王迪:《东北亚区域能源互联网建设研究》,《东北亚论坛》2016年第6期;〔美〕Serafettin Yilmaz, and Xinlei Li, “Energy Socialization: The Northeast Asia Energy Grid and the Emergence of Regional Energy Cooperation Framework”, Energy Strategy Reviews, Vol. 22, 2018, pp. 279-289; Shuo Li, and Yen-Chiang Chang, “Legal Issues Regarding Energy Market Integration in Northeast Asia”,Energy Strategy Reviews,Vol. 38, 2021, pp. 1-11.对于东北亚能源合作机制的未来进展,仍有部分学者并不乐观,认为东北亚难以真正产生有效的能源合作机制。(9)〔美〕 Bo Kong and Jae H. Ku, “Whither Energy Security Cooperation in Northeast Asia?” in Bo Kong and Jae H. Ku, eds., Energy Security Cooperation in Northeast Asia, London: Routledge, 2015, pp. 192-207.本文试图在前述研究的基础上,对传统能源视角下的东北亚能源合作机制进行系统梳理,并结合当前东北亚区域各国政府碳达峰与碳中和目标宣誓的最新进展,对“双碳”目标下东北亚能源合作机制的机遇和挑战进行深入讨论分析。

一、传统能源视角下的东北亚能源合作机制

对能源合作的双边实践与多边机制建设的探索,推动了当前东北亚能源机制复合体的形成,东北亚传统能源合作机制逐步呈现出“双边实践、区域失灵、多边清谈”的特征。

首先,双边机制主导实践。东北亚区域内能源合作多以双边形式展开。能源合作实践得到了双边机制的有效支撑,作为主要油气出口国,俄罗斯分别通过俄韩能源与自然资源合作委员会(10)〔俄〕 Tatiana Ponka, Eo Surin, and Kim Sanwael, “Core Mechanisms of Bilateral Cooperation Between the Russian Federation and the Republic of Korea”,4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019), Atlantis Press, 2019.、俄日“2+2”合作机制(11)〔挪〕 Wrenn Yennie-Lindgren, “New Dynamics in Japan-Russia Energy Relations 2011-2017”,Journal of Eurasian Studies,Vol. 9, No. 2, 2018, pp. 157-159.建立起政府主导的长效双边制度化沟通渠道,中俄双边能源合作更是逐步建立起了包括中俄副总理级能源谈判机制、中俄政府间能源合作委员会、中俄能源商务论坛等一系列政府引领的双边合作机制。(12)聂新伟、史丹:《中俄能源合作历史进程、时代背景与未来选择》,《中国能源》2019年第11期。

其次,区域内小多边机制发展迟滞。能源生产消费的互补性与双边贸易中能源的高占比,致使区域内各国在推进东北亚合作机制构建进程中将能源议题列为优先选项,并成功创设出一系列东北亚能源合作机制。(13)包括1997年成立东北亚天然气与管道论坛(Northeast Asia Gas& Pipeline Forum,英文缩写NAGPF),2005年成立东北亚能源合作政府间协作机制(the Intergovernmental Collaborative Mechanism on Energy Cooperation in North-East Asia, ICM-ECNEA),2007年推动大图们倡议(The Greater Tumen Initiative, GTI)能源委员会对区域内能源议题进行协调。中日韩在小多边机制的加入上,保持了战略克制,朝鲜也只加入了东北亚能源合作政府间协作机制(英文缩写ICM-ECNEA)。此外,俄罗斯作为核心油气出口国,在东北亚能源合作态度上也保持摇摆。一方面,通过资金援助,支持自身主导的小多边机制,如:2011年向联合国亚太地区经济社会委员会提供240万美元财政捐助,支持东北亚能源合作政府间协作机制,以发展能源资源开发合作。(14)〔俄〕 Tatiana Mitrova, and Kseniya Kushkina, “ICM-ECNEA: Russian Perspective”, Northeast Asia Energy Focus, Vol, 7, No. 3, 2010, p. 34.另一方面,消极阻挠“东北亚天然气与管道论坛”的发展,企图削弱其地区影响力。承载各方良好夙愿的小多边机制,既未得到区域内国家的集体响应,还受到制度主导国家的干扰,在议程制度化推进中步履维艰、发展迟滞,政策协调与协商的效用受限。

最后,多边机制有限合作。东亚地区能源合作机制迅速发展。东北亚地区国家难以在小多边机制中达成有效合作,域内国家则试图在更大的多边舞台寻求区域能源议题的合作契机。亚太经合组织、东盟“10+3”、东亚峰会开始成为东北亚国家进行能源议题协商的新场所。中国先后成立了上海合作组织、全球能源互联网发展合作组织以及“一带一路”能源伙伴关系,也为东北亚能源议题的协调提供了更多元的舞台。此外,东北亚国家也不同程度地参与了国际能源署、国际可再生能源署、国际能源论坛、能源宪章等多边合作。在东北亚能源议题协商过程中,成员身份多元化与机制碎片化相叠加,未能有效推进区域内能源信息透明化、战略储备沟通机制化以及能源价格波动管控等议题,多边机制合作有限。

表1 东北亚能源合作机制一览表

这些机制为东北亚能源合作提供了大量的政策协调空间。制度叠加催生出东北亚能源合作机制复合体,其内部制度互动与效用发挥的特点,主要体现在三个方面。一是化石能源占据主导地位。在制度建设以及议题聚焦环节中,化石能源信息透明度、应急储备机制以及贸易规则机制等化石能源议题,是制度运行重要关切点。二是多为贸易引导型的政府间合作。大部分的东北亚能源合作机制仍聚焦在化石能源贸易领域,双边层面能源合作机制的建设,多是由国家石油公司的双边贸易合作,逐步拓展到政府间双边制度性合作,而大量小多边、多边机制,其主要目标也是通过政府间多边场合的协调,推动双边化石能源贸易的安全性与经济性的提升。三是易受到域外能源生产消费国影响。欧洲仍然是俄罗斯油气出口最大的市场,2020年石油出口份额超过48%,天然气出口份额超过72%。与此同时,在日韩的油气进口中,从俄罗斯进口所占份额并不突出,以2019年石油进口为例,俄罗斯只占日本石油进口的5%,占韩国石油进口的6%。(15)“Country Analysis Executive Summary: Japan”, U.S. Energy Information Administration, October, 2020. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Japan/japan.pdf; “Country Analysis Executive Summary: South Korea”, U.S. Energy Information Administration, October, 2020. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/South_Korea/south_korea.pdf.

互信安全结构缺乏与域外大国深度介入两方面因素促进了东北亚复杂能源地缘政治格局的形成。其一,地缘政治环境复杂,缺乏互信的安全结构。(16)朴光姬、郭霞、李芳:《政治互疑条件下的东北亚区域能源合作路径——兼论“一带一路”倡议与东北亚区域能源合作》,《当代亚太》2018年第2期。政治经济体制与意识形态的较大区别,历史问题与领土争端的遗留,国家间政治信任的严重缺乏,塑造了其充满不确定性的地区安全结构。其二,域外大国的深度介入,加剧了东北亚地区内地缘冲突态势。美国对朝鲜半岛问题深度介入,通过同日、韩的军事同盟,持续加大对华、对俄的抗衡力度,为地区事务增添更多不稳定性。此外,美国页岩革命成功也为区域能源合作带来更多不确定性,过去5年中,美国对东北亚国家石油出口飙升,2021年达到6.65亿桶,占美国石油总出口量的21.1%。(17)“Petroleum & other liquids”, U.S. Energy Information Administration, March 31, 2022, https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_expc_a_EP00_EEX_mbbl_a.htm.

二、东北亚地区“双碳”进程提速

中日韩相继做出碳中和目标承诺,彰显应对气候变化的雄心。一是中国做出表率,成为东北亚地区首个“双碳”目标承诺国。2020年9月,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辨论上,宣布中国力争在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。中国政府承诺2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%。2021年,中国政府相继印发《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《2030年前碳达峰行动方案》,贯穿碳达峰碳中和两个阶段的顶层设计正式出台,为推动中国“双碳”目标实现明晰了路线图。

二是日本紧随其后,与西方盟友一致争取在2050年实现温室气体净零排放。2020年10月,日本首相菅义伟在其首次政府施政报告中,表明了日本力争在2050年实现碳中和的目标。2021年4月,领导人气候峰会期间,菅义伟将日本的减排目标明晰为,2030年日本排放量将比2013年水平减少46%。(18)“How Japan could Reach Carbon Neutrality by 2050”, McKinsey Sustainability, August 4, 2021. https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-japan-could-reach-carbon-neutrality-by-2050.日本经济产业省也发布了后疫情时期的碳中和路线草案图,表示将设立一个2万亿日元(192亿美元)的绿色基金,通过多种激励措施,动员超过240万亿日元(2.33万亿美元)的私营领域绿色投资。2021年5月,日本国会参议院正式通过《全球变暖对策推进法》,以立法的形式对日本政府提出的“双碳”目标进行明确。

三是韩国积极行动,成为东北亚第三个“双碳”目标宣誓国家。2020年10月28日,韩国前任总统文在寅在国民议会讲话时,宣布韩国于2050年实现碳中和的目标,并承诺投入8万亿韩元用于“绿色新政”,(19)“South Korea's Moon targets carbon neutrality by 2050,” Reuters, October 28, 2020. https://www.reuters.com/article/us-southkora-environment-greenewdeal/south-koreas-moon-targets-carbon-neutrality-by-2050.韩国政府2020年12月颁布《韩国2050碳中和战略:迈向绿色可持续社会》。2021年8月31日,韩国国会通过了《碳中和与绿色增长法》,该法案要求政府到2030年将温室气体排放量在2018年的水平上减少35%,在同年10月第26届联合国气候变化大会上,韩国再次提升自己的2030碳排放目标,承诺减排规模将达到2018年的40%,韩国政府计划在2022年花费约12万亿韩元(103亿美元)用于减少温室气体排放。(20)“South Korea Commits to ‘Challenging Goal’ of Cutting Emissions to 40% of 2018 Levels by 2030”, Reuters, October 18, 2021. https://www.reuters.com/business/environment/skorea-commits-challenging-goal-cutting-emissions-40-2018-levels-by-2030-2021-10-18/.

俄朝蒙加速推进清洁能源转型。2019年俄罗斯加入了《巴黎协定》,将自身2030年减排目标设置为1990年排放量的70%~75%。2021年7月,俄罗斯政府立法要求企业对其温室气体排放做出报告,并开始推行碳监管措施。2021年10月普京总统首次对外表示,俄罗斯将在2060年之前实现碳中和,11月俄总理米舒斯京批准《俄罗斯到2050年前实现温室气体低排放的社会经济发展战略》,从政府层面明确了2060年的碳中和承诺,计划将2050年温室气体净排放量在2019年排放水平基准上减少60%,较1990年排放水平降低80%。(21)“Russia to Reach Carbon Neutrality by 2060, Says Strategy”, TASS, November 1, 2021. https://tass.com/politics/1356649.

蒙古国已经经历了前所未有的气候变化影响,从 1940 年到 2015 年,年平均气温上升了 2.24°C,是全球平均气温的3倍,且年降水量减少,季节性降雨模式变得不稳定,蒙古国为此在2020年调整了其国家自主贡献目标,将其2030年的减排目标调整至降低22.7%。(22)“Mongolia and Thailand Update NDCs, Pledge to Up Targets with Technological and Financial Support,” IISD, November 11, 2020. https://sdg.iisd.org/news/mongolia-and-thailand-update-ndcs-pledge-to-up-targets-with-technological-and-financial-support/.

作为联合国气候变化框架公约的缔约方,同时也是《京都议定书》与《巴黎协定》的签署方,朝鲜在巴黎协定框架下,作出2030年二氧化碳减排8%的承诺。尽管作为一个煤炭出口国,朝鲜在气候变化议题上仍保持积极态度。朝鲜官方表示计划将2030年的温室气体减排目标提升至15.63%。(23)“Democratic People’s Republic of Korea Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for the Sustainable Development”, Government of the Democratic People’s Republic of Korea, June, 2021, p. 41. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/282482021_VNR_Report_DPRK.pdf.2021年9月,朝鲜最高领导人金正恩谈及了极端气候对朝鲜土地退化与粮食短缺的影响,表示应针对更高的气候变化危险采取紧急行动。(24)“Sustainability and Survival: North Korea’s Struggle with Climate Change”, The Diplomat, November 1, 2021. https://thediplomat.com/2021/11/sustainability-and-survival-north-koreas-struggle-with-climate-change/.

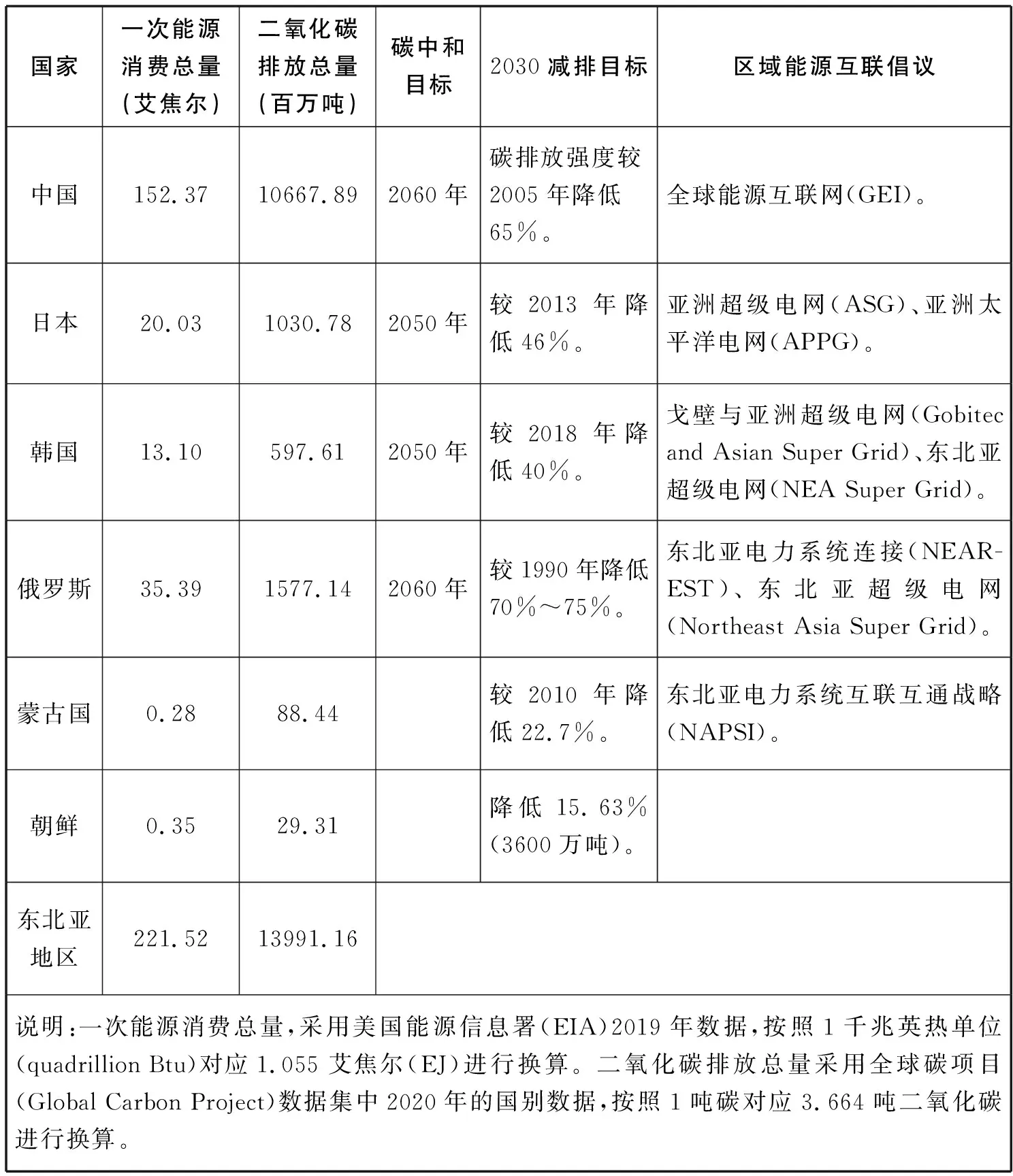

表2 东北亚区域能源与碳排放一览图

中日韩三国的碳中和宣示,以及俄朝蒙清洁能源转型的积极表态,意味着未来东北亚地区能源消费体系将发生结构性变化,主要体现在三个方面。一是主要发电能源将从化石能源向清洁能源转型。根据国际可再生能源署分析预测,未来30年,东北亚地区能源关联碳排放将下降80%以上,可再生能源发电量将提升8倍以上,从当前的870吉瓦增加到2050年的7600吉瓦,其在总发电量中份额将从23%提升至90%。(25)“Renewable Energy and Electricity Interconnections for a Sustainable Northeast Asia”, International Renewable Energy Agency, May, 2021. https://www.irena.org/publications/2021/May/Renewable-Energy-and-Electricity-Interconnections-for-a-Sustainable-Northeast-Asia.二是电力及其支撑燃料(氢能源)在能源消费总量占据更大份额。政策驱动与技术突破,将推动清洁能源成本进一步下降,经济生活的电气化程度将大幅提升。三是脱碳困难的工业部门也将寻求清洁能源转向。为追求能源效率的提升,开始增进可再生燃料的使用,例如生物燃料以及绿氢。这三个结构性变化,将推动东北亚地区能源格局转型,多国领导人已开始推进,将原有化石能源区域合作进一步扩大至电力领域。

三、“双碳”目标下东北亚能源合作机制新变化

低碳工作在前期的逐步开展,加之当前“双碳”目标的明确引领,为东北亚能源合作带来了新的机遇和挑战,同时也推动了东北亚能源合作机制出现新变化。

东北亚各国实施的“双碳”目标为东北亚能源合作机制建设带来的新机遇。首先,清洁能源技术的快速迭代为东北亚区域能源合作注入新动能。一是持续下降的清洁能源技术成本吸引各国关注。2010年以来,全球光伏发电成本下降了85%,风力发电成本降低了近一半,2015年~2020年,太阳能与风能在全球发电市场中的增长率高达15%。二是东北亚区域内国家技术进展差异为国际技术转移提供潜力。2010年~2019年,中日韩三国清洁能源专利申请占据全球的43%,俄蒙朝与其存在较大差距。(26)“Patents and the Energy Transition”, International Energy Agency, April, 2021. https://www.iea.org/reports/patents-and-the-energy-transition.三是日益成熟的跨国电网技术为区域能源互联提供技术支撑。目前全球已建成北欧电力市场、西非电力池、中美洲电气互联系统等多个区域电力互联网络,区域电力合作都有着较为成熟的方案支撑。

其次,清洁能源资源分布状况为东北亚区域能源合作提供了新机遇。(27)“A Review of the Strategy for the Northeast Asia Power System Interconnection”, Asian Development Bank, December, 2020.东北亚地区拥有极其丰富的清洁能源资源,当前该地区水电、风能以及太阳能潜力预计将分别达到54.5吉瓦、430吉瓦和510吉瓦。(28)Meng Xiangchengzhen, and Serafettin Yilmaz, “Renewable Energy Cooperation in Northeast Asia: Incentives, Mechanisms and Challenges”, Energy Strategy Reviews, Vol. 29, 2020, p. 3.尽管总体资源丰富,但东北亚地区能源资源的差异性与互补性,为区域内国际合作提供了更多可能。一方面,日本与韩国清洁能源发展存在瓶颈,人口密度、土地成本以及复杂地形,使得其能源转型的大规模推进比在蒙古国、俄罗斯更加困难。另一方面,俄罗斯远东地区丰富的水电资源,为水风光互补系统建设提供解决方案。俄罗斯拥有全球第二大水电资源,水电潜力达到每年1.67万亿千瓦时,但当前只有可开发量的10%被利用,叶尼塞河、安加拉河以及远东其他河流的丰富水电资源,可与俄罗斯、蒙古国的风能光伏设备相整合,通过水力资源平衡风光资源的波动性,提升区域电网的稳定性。(29)叶瑞克、高壮飞、刘康丽、周云亨:《俄罗斯可再生能源开发利用现状与展望》,《南京工业大学学报(社会科学版)》2018年第3期。此外,能源跨境互联在技术层面增强了电网稳定性。通过紧急情况下额外储备的提供,区域跨境电网将可变发电引导到大型负荷中心,既可以利用广域地理多样性来帮助解决可再生能源发电的波动性问题,还可以通过缓解输电拥堵来减少对负荷中心高成本发电源的依赖。

再次,清洁能源的技术属性助推东北亚区域能源合作渠道多样化。(30)“Regional Cooperation for?Green Growth in Asia”, Chatham House, April, 2021.化石燃料的传统国际合作,通常呈现为以国家行为体为主导,以国际石油公司为依托,以多边和双边贸易机制为平台的形式。清洁能源跨国交流中,技术合作占据了更大的份额。因此,在清洁能源多边机制的建设过程中,产业界、科学界以及政策界参与程度更高,有别于跨国能源公司牵头的传统化石能源合作,清洁能源合作多边机制构建,更多是自下而上的、多利益攸关方协同参与,非国家行为体在其中发挥着重要作用。

最后,东北亚域内各国政府对清洁能源合作的关注度持续提升。韩国前总统文在寅在2017年东方经济论坛上,鼓励区域电力互联,且其国家电力公司也一直将东北亚电力互联作为其研究常设单位。蒙古国2014年将电网更新互联纳入其“草原之路”倡议,并与亚投行启动了“东北亚电力系统互联”战略研究,2018年,蒙古国总统哈勒特马·巴特图勒嘎宣布通过建立一个区域组织来推动东北亚区域能源互联。这种亚洲超级电网的概念也得到了普京的认同,无论是亚太经济合作论坛亦或东方经济论坛,俄罗斯都将东北亚区域能源互联作为其未来远东政策的重点,以推动西伯利亚的经济发展。

东北亚各国在“双碳”目标实践过程中遇到的一系列新风险,涉及关键矿产资源、关键基础设施以及碳汇发展中的利益冲突三个维度。第一,关键矿产资源战略意义愈发突出。碳中和目标的实现,意味着化石能源将失去其在能源消费结构中的主导地位,但这并不代表资源风险被剔除在能源安全之外,以锂、镍、钴、稀土等为代表的关键矿产资源的战略地位日益提升。能源转型进程中,风电机组、光伏模块以及电动汽车的大量应用,需要稳定的关键矿产资源供应做支撑,当前美国、欧盟以及日本等国家和地区都制定了关键矿产资源目录,并逐步开展供应链安全的维护设计。

第二,关键基础设施遭受侵害的风险日趋扩大。第三次工业革命后,数字技术不断被应用到能源基础设施之中,能源设施的数字互联,扩大了关键基础设施被袭击的影响。相关研究显示,只需对10%的重要节点进行攻击,即可使欧洲电网系统损失九成以上的完整性。(31)苗中泉、毛吉康:《电能时代的能源地缘政治初探》,《全球能源互联网》2020年第5期。2015年乌克兰电网遭遇攻击,以及2021年美国科洛尼尔成品油管道系统被袭击,都是由黑客组织对关键基础设施进行的网络攻击所造成的。(32)冯登国、连一峰:《网络空间安全面临的挑战与对策》,《中国科学院院刊》2021年第10期。此外,关键基础设施也成为当前恐怖主义势力进行袭击的重要目标,引起了各国安全部门的高度重视,截至2019年底,全球已有63个国家对外发布了涉及关键基础设施保护的战略。(33)杨楠:《网络空间军事化及其国际政治影响》,《外交评论》2020年第3期。

第三,东北亚区域性跨国碳汇合作与国家发展利益之间不易协调。东北亚“双碳”目标的实现,不仅需要清洁能源技术实践的快速部署,也需要跨国碳汇合作在区域内的广泛开展。只有东北亚区域内各国采取协调的碳汇市场,才有机会推进区域内低碳产业的公平有效合作。但鉴于域内各国原始资源禀赋、技术产业规模以及国家经济发展存在较大差别,任何一个标准过高或过低的碳汇合作机制、碳边境调节机制,都会对域内主权国家的气候正义与发展权益造成损害。

“双碳”目标带来能源合作层面的变化,也引发了能源合作机制的动态变迁。

一是排他性互补网络将助推小多边机制的效用发挥。东北亚域内各国“双碳”目标的达成,这意味着需大力转变传统依赖化石能源的消费结构,具备经济性与稳定性的区域跨国输配电将会是这一目标实现的有力支撑。远距离电力生产商与消费商,从成本角度分析,难以同相邻国家相抗衡,这反映了区域跨国电力网络的一个重要属性,即域内成员的排他性。封闭性的区域电力网络,避免了化石能源维度下外部供应与消费的干扰,在加深域内生产消费国相互依赖的同时,也增强了彼此之间的制衡能力。这有利于域内国家间政治疑虑的降低,从而为小多边机制推动提供更好的合作氛围。

二是新能源技术或促进知识引导型多层合作网络生成。能源合作逐步从贸易引导型政府间合作向知识引导型多层合作转变。首先,技术议题更容易进入多边议程。清洁能源技术层面的合作,降低了各方在供应安全、价格波动层面的担忧,低安全风险的技术合作议题更容易被纳入进多边议程的讨论环节。其次,技术型官员主导。清洁能源在基础设施建设、技术交流以及标准制定等层面的合作,需要大量专业知识,这往往是职业外交官员所不具备的,专业部门的技术型官员与专家,更多参与到跨国清洁能源合作的咨询与决策。最后,知识技术合作引发了自下而上的多层合作。知识技术交流层面更加多元,更多注重跨国行业协会,进行非政府层面的知识沟通交流,这会促推包括次国家行为体在内的,多层级、自下而上的合作网络生成。

三是低碳能源转型将推动多议题领域国际机制融合发展。议题联系是当前制度互动与全球治理研究领域最为关注的一个热点领域。(34)〔英〕 Robert Falkner, “Climate Change, International Political Economy and Global Energy Policy,” in Andreas Goldthau, et al., eds., Handbook of the International Political Economy of Energy and Natural Resources, Cheltenham: Edward Elgar, 2018, p. 83.传统化石能源的国际交流与合作,往往集中在能源类治理机制与平台中,气候变化议题升温与全球化深度演进,推动能源转型影响不断扩散,对能源议题的讨论不再拘泥于单一议题领域的治理机制,能源、环境以及气候等不同议题治理机制开始持续交流互动。传统气候与环境治理机制,往往强调非正式、非强制的制度安排所塑造的共同认知,进而改善国内治理能力提升,来促进合作治理规范的形成。(35)薛晓芃:《东北亚地区环境治理的路径选择:以中日韩环境部长会议机制为例》,《太平洋学报》2020年第3期;刘艳、王语懿:《中日韩环境利益共同体的构建与意义》,《东北亚学刊》2018年第4期。能源、气候、环境的协同治理无疑为能源议题的合作提供了广阔空间,通过多平台、多渠道的最佳实践与技术知识分享,促进了成员各方共有理念的形成,为区域能源合作推进带来有效支撑。(36)李俊峰、李广:《中国能源、环境与气候变化问题回顾与展望》,《环境与可持续发展》2020年第5期;姜玲玲、王卫权:《我国能源、环境和气候变化协同治理研究》,《中国经贸导刊》2021年第4期。

四、为东北亚能源合作机制贡献中国智慧

一是增进双边政策沟通,创造良好合作环境。进一步加深同东北亚区域内的双边合作,强化彼此间在应对气候变化合作、碳中和以及清洁能源转型等议题上的交流沟通,在保障国家军事安全与能源稳定的基础上,探索双边以及多边的能源生产、贸易、消费信息共享机制共建,以增强各方在能源可持续发展领域的信心,为东北亚区域能源合作创造良好的政策环境。

二是聚焦区域技术合作,推动多元行为体参与。技术合作将成为新一轮东北亚能源合作的重要维度,应进一步强化各方在清洁能源发电,碳捕捉、利用与储存以及储能等技术的合作,加快对企业、科研机构以及大学跨国合作的有效引导,鼓励相关领域的科学家或民间活动团体成立相关跨国合作机构以及平台。推动中日韩等清洁能源技术领先国家,同俄蒙朝之间的技术转移与技术合作。促进以地方政府为主导的次国家行为体参与,依托多边机制构筑地方政府间定期联系会谈机制。

三是打造区域合作体系,构建区域能源合作机制化平台。区域能源合作组织或机制是推进东北亚能源互联互通的重要制度化渠道,通过整体视角与顶层设计,对东北亚能源合作的共同利益与美好愿景进行展望,能吸引更多决策者与投资者的参与。因此,应依托大图们倡议与东盟“10+3”机制既有成果,聚焦“碳中和目标与技术”这一着力点,不断推进清洁能源转型合作在大图们倡议中的开展,以该机制能源委员会为基础,寻求“东北亚区域清洁能源合作组织”的确立,并从清洁能源逐步向所有能源品类扩展。

四是聚焦关键矿产资源,防范实现“双碳”目标进程中的新安全风险。清洁能源技术禀赋替代了化石能源的资源禀赋,并不意味着未来全球能源合作与资源竞争完全脱钩。锂、镍、钴、锰以及石墨是生产储能电池的必需材料,稀土等永磁资源则是风力发电以及电动汽车的核心部件,一场涉及关键矿产资源的碳中和时代新资源争夺战正在各国间展开。(37)于宏源、关成龙、马哲:《拜登政府的关键矿产战略》,《现代国际关系》2021年第11期。中国应不断强化关键矿产资源供应链、产业链安全,将“双碳”目标实现进程中的安全风险降至最低。此外,中国作为稀土资源大国,也应利用好自身资源优势,推动东北亚地区在关键矿产资源信息、勘探开发技术方面的交流合作,利用好东北亚区域能源合作机制,对外释放中国全方位能源合作的积极态度,释疑西方社会长期对中国“稀土霸权”的恶意抨击,增强中国“双碳”时期的全球能源治理参与能力。(38)成金华、易佳慧、吴巧生:《碳中和、战略性新兴产业发展与关键矿产资源管理》,《中国人口·资源与环境》2021年第9期。