基于多源大数据的轨道交通站点区域TOD评价

——以北京市为例

2022-07-06刘君君北京城建设计发展集团股份有限公司北京100000

文/刘君君 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 100000

张亚男 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 100000

席 洋 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 100000

邓 进 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 100000

郝伯炎 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 100000

刘剑锋 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 100000

引言:

快速城镇化和快速机动化叠加,城市空间无序蔓延,交通、住房等普遍面临挑战,传统低效粗放式发展难以为继,城市必然向集约化的公共交通引导城市发展(Transit-Oriented Development ,TOD) 模式转变。1993年,Peter Calthorpe 提出TOD理念,以大运量公共交通站点为核心,在站点周边400 ~800m 范围内,进行紧凑、综合用途、步行友好、适宜密度开发,建成包含多种功能的一体化社区[1]。近年来,TOD模式在香港、东京、首尔等城市得到广泛应用。国内城市TOD实践起步较晚,尚未形成成熟的TOD发展水平评价体系,本文探讨轨道交通站点区域TOD发展水平评价指标,构建TOD发展水平量化评价体系,以北京市为例,完成站点区域TOD发展评价,挖掘北京市站点区域TOD发展现状问题,对站点区域TOD发展提出针对性建议。

1、TOD评价指标体系

1.1 既有TOD评价方法

既有TOD评价方法研究主要包括两类。一是基于TOD发展理念,Cervero 提出的“Density、Diversity、Design”的3D 模型常被用于探究站点区域TOD发展水平[2]。后续研究中,Cervero 等增加了“destination accessibility”和“distance to transit”维度,形成了5D 模型[3]。二是基于站域交通发展与土地利用开发水平的平衡关系,贝托里尼(Bartolini)提出“节点—场所”模型[4],将TOD发展水平分为不同类型。考虑到“节点—场所”模型为相对状态的间接评价结果,本文采用评价方法为基于TOD理念的“5D”模型。

1.2 TOD评价指标体系构建

TOD提倡围绕站点进行适宜密度、紧凑开发,配套多样化功能以及多模式一体化交通衔接,打造高活力的城市节点。故本文从“功能协调”、“高效集聚”、“便捷出行”、“经济活力”维度构建TOD评估指标体系。

功能协调维度,Cervero[5]、Sung and Oh[6]以混合熵指数度量站域功能混合程度。Ollivier[7]以教育、文化、医疗等公共服务设施密度度量站域公共基础功能服务。土地利用功能数据来源于全市AOI 数据。教育、医疗、金融、体育、公园、文娱设施POI 数据来源于开源地图API 服务。

高效集聚维度,Murakami[8]、Renne[9]等以常住人口密度、就业岗位密度作为“密度”重要评估指标。Evans[10]、Loo[11]以开发强度、开发紧凑度度量站域土地开发的集约、紧凑程度。人口、就业数据来源于手机信令扩样校核栅格数据。建筑面积来源于建筑轮廓数据。

便捷出行维度,TOD提倡无缝换乘、步行优先,鼓励绿色出行,因此便捷出行维度选取站点出入口数量[6]、建筑一体化实现指数[6]、步行10min 可达性[9]、公交换乘便捷性[6]、路网密度[12]5 个指标。站点出入口、公交站点、公交线路POI 数据来源于开源地图API 服务。步行可达范围来源于开源地图步行路径规划API 服务。道路网数据来源于OpenStreetMap 地图。

经济活力维度,从直接经济带动效果考虑,选取物业增值能力[7]指标;从营造活力街区考虑,选取了人气活跃指数[13]指标。房价数据来源于房地产网站,站域活力人口数据来源于手机信令扩样校核栅格数据。

2、北京市轨道交通站域TOD发展水平评价

以北京为例,评估其轨道交通站域TOD发展水平。考虑2020年新冠肺炎疫情对公共交通系统、站点活力的影响,本文仅研究2019年底前开通运营站点。

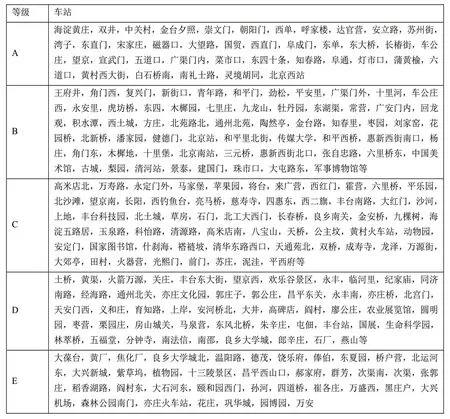

为便于评价,将上述13 个指标的计算结果进行归一化处理,并结合归一化后指标取值的分布,将站点分为A、B、C、D、E 五类,A 至E 类指标值递减。

2.1 功能协调

(1)多数站点周边用地功能单一

全市仅少数站点周边用地功能混合度高,如图1所示。中关村、金融街、王府井三大核心功能区内站点如海淀黄庄、复兴门站,以及部分外围新城组团核心站点如顺义站、西红门站等,周边功能混合度高。其他站点尤其是四环外站点,周边用地功能单一,如顺义站居住用地比例超过60%。

图1 用地功能混合度评价结果

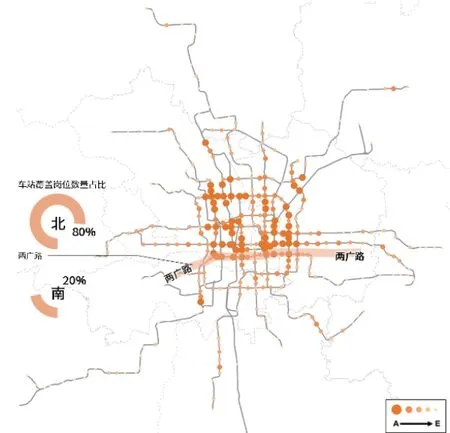

(2)公共服务设施空间分布东强西弱

站点周边公共服务设施覆盖率呈现显著空间分布不均衡特点,如图2所示。东部公共服务设施高密度覆盖区域集聚连片,北部中关村区域、西部西二环沿线较高,南部整体公覆盖密度较低。西部、南部公共服务设施亟需加强。

图2 公共服务设施覆盖率评价结果

2.2 高效集聚

(1)轨道沿线就业岗位集聚程度显著高于常住人口

全市站域范围常住人口密度均值为1.8 万人/km2,较全市建成区常住人口密度1.5 万人/km2高20%。相较之下,站域范围就业岗位密度均值为1.36 万人/km2,较全市建成区就业岗位密度0.84 万人/km2高74%。人流密集既是地铁建设之本,又是维持其长远运营之源,提高站域常住人口集聚程度有益于提升轨道网络客流效益。

图3 常住人口密度评价结果

图4 就业岗位密度评价结果

(2)站点周边人口、岗位覆盖仍有不足,土地利用与轨道交通相互协调亟需加强

北京轨道交通站域800m 范围覆盖全市39%常住人口,55%就业岗位。但香港轨道交通站点500m 范围覆盖全港43%常住人口率高达、57%就业岗位;新加坡轨道交通站点步行10 分钟范围内覆盖全市67%常住人口;深圳轨道交通站点800m 范围内覆盖全市44%常住人口、62%就业岗位。相较之下,北京轨道站点周边人口、岗位覆盖仍有较大不足,土地利用与轨道交通之间的协调发展亟需加强。

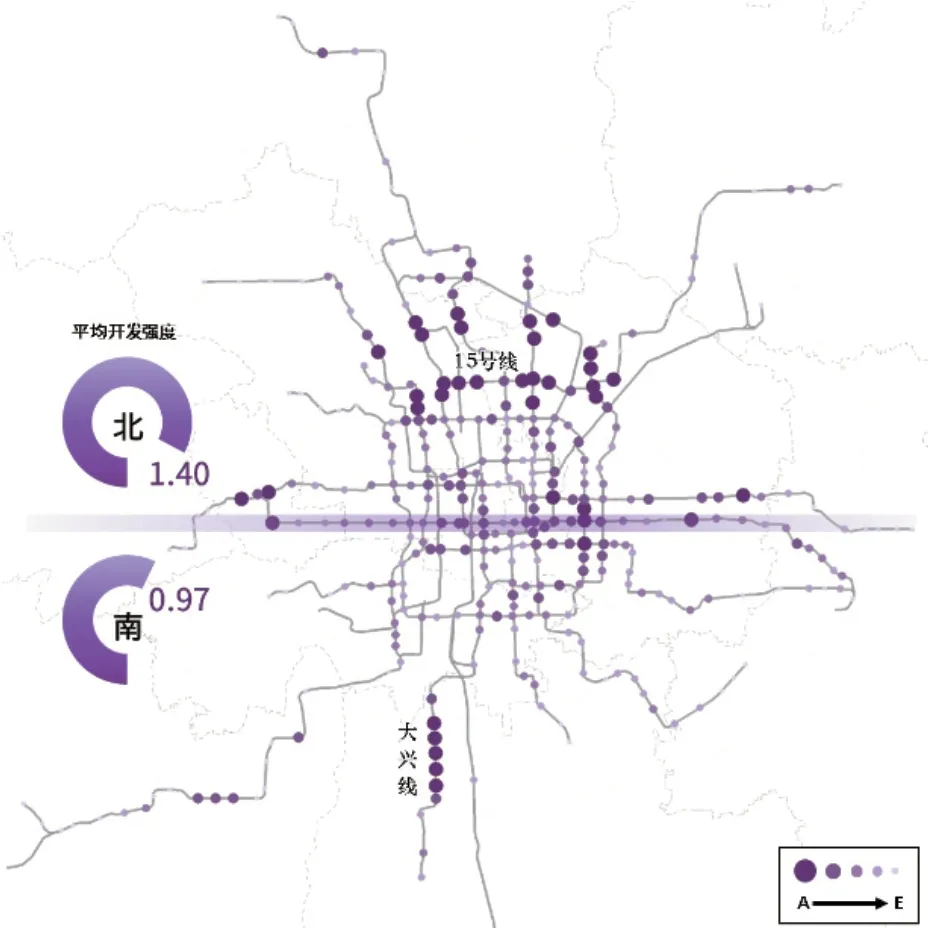

(3)外围地铁线路对城市的带动作用已显端倪

如图5所示,外围新城站域开发强度高于老城核心区站域,外围地铁线路对城市的带动作用已显端倪,如大兴线沿线站域高密度开发,极大带动了大兴区沿线城市建设的进度。

图5 开发强度评价结果

图6 开发紧凑度评价结果

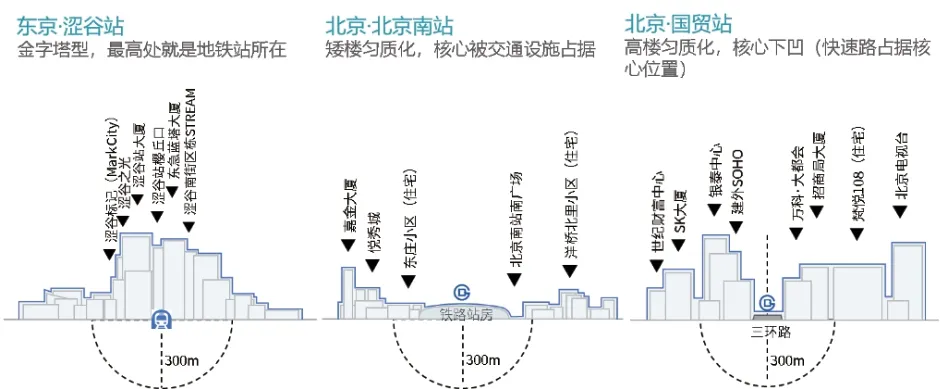

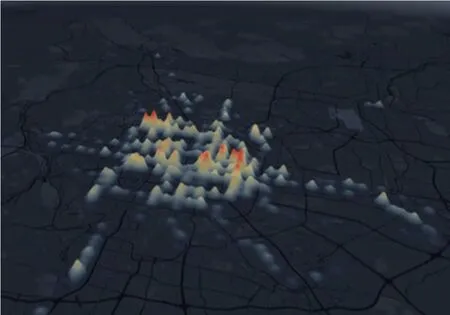

(4)北京地铁廊道多数没有呈现“明显的紧凑”

在离轨道站点最近的地方进行高强度的开发,才能高效利用公共交通资源。但北京轨道交通站点多数没有呈现明显的紧凑。如图7所示,东京可以通过天际线找到站点位置,而北京似乎还没有看到这样明显的特征。

图7 东京涩谷站与北京南站、国贸站站域天际线对比

2.3 便捷出行

(1)出入口数量少,与周边建筑一体化连接较低

北京市轨道交通站点站均出入口仅有4 个,低于深圳站均出入口4.5 个、香港站均6 个。如图8所示,换乘站出入口数量高于非换乘站,地面站或高架站出入口相对较少。

图8 出入口数量评价结果

站点出入口与周边建筑一体化连接整体偏低,全市仅23座站点的出入口与周边的建筑直接连接,占比为6.8%。如图9所示,仅部分枢纽型、商业区内站出入口与周边建筑一体化实现程度较高。

图9 建筑一体化实现指数评价结果

(2)外围区域站域周边路网密度低,步行可达性受限

站域路网密度整体呈现内高外低的特点,如图10所示。核心区站域路网密度9.86km/km2,显著高于核心区外的5.80km/km2。外围区域站点周边路网供给规模有待加强。

图10 路网密度评价结果

核心区内步行10 分钟可达范围连绵成片,周边人口、岗位、公共服务设施数量集聚,可达性指标高,外围区域站点则相反。适当提高站点周边开发强度,集聚人口、岗位以及公共服务,有利于提高站域步行可达性,如图11所示。

图11 步行11min 可达性评价结果

(3)部分站点公交接驳服务有待提升

放射性线路外围末端站点公交换乘便捷性高于核心区站点,如图12所示。核心区站点以及纪家庙、魏公村等12 座出入口150m 范围内无公交接驳的站点,其公交接驳服务有待改善。

图12 公交换乘便捷性评价结果

2.4 经济活力

(1)大型商圈、枢纽站点人气活跃指数高

站域范围12:00-14:00 内人气活跃指数如图13所示,中关村、国贸CBD、金融街和王府井四大区域活跃度明显,北京西站区域也较为突出。外围区域站点周边用地功能较为单一,除通勤高峰期外,其他时段活跃指数较低。

图13 域范围12:00-14:00 人气活跃指数评价结果

(2)外围区域站点物业增值能力突出

如图14所示,外围区轨道带动物业增值能力效果突出,显著高于核心区内。核心区房价受学区等因素影响较大,无法简单判断轨道交通对物业增值能力的影响。

图14 增值能力评价结果

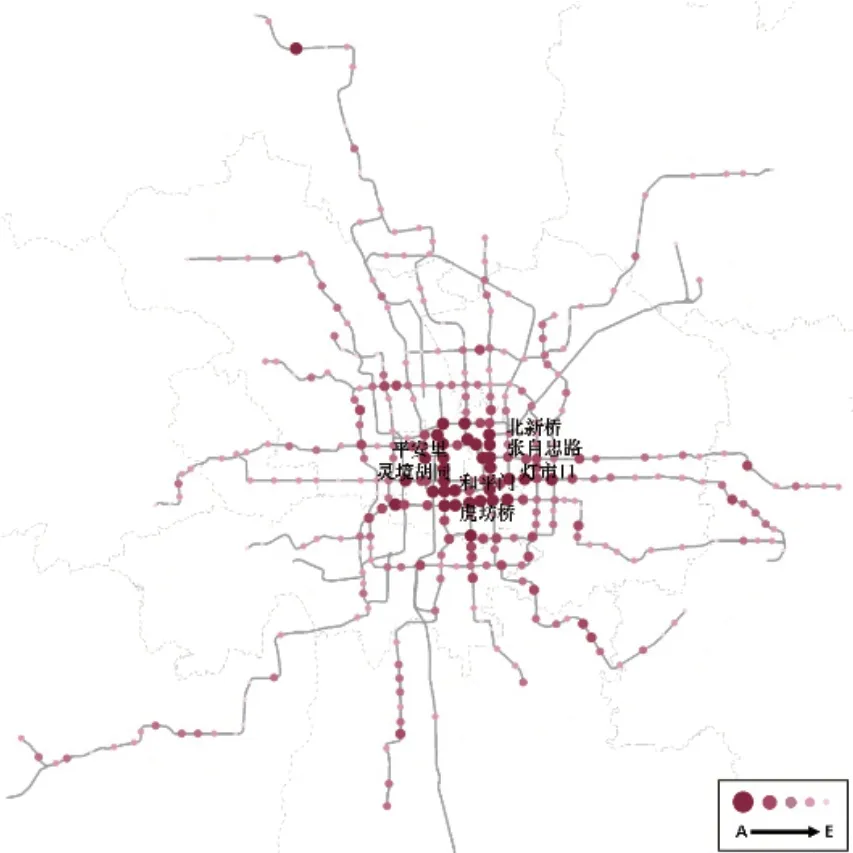

2.5 综合评价

结合“表1”二级指标、评估维度权重计算的综合得分,即为各站TOD发展水平综合评价结果。其中综合得分不低于0.5 的站点为A 类;综合得分0.41 ~0.5 的站点为B 类;综合得分0.31 ~0.4 的站点为C 类;综合得分0.21 ~0.3的站点为D 类;剩余站点为E 类。

表1 轨道交通站点区域TOD评价指标体系来源及权重

全市站域TOD发展水平随着城市区位的外移逐渐衰减,相较于核心区,外围区的TOD的发展普遍较弱,如图15所示。A 类站点主要集中在CBD、中关村、王府井片区,共有61 个,占比18%。A 类站点站域用地功能多样、公服设施数量多、开发强度高、岗位密集、步行可达性高,如海淀黄庄、西单、中关村、朝阳门等站。B 类站点主要位于CBD、中关村、王府井等核心功能区的临近片区以及外围新城、组团核心,共有95 个,占比28%。C 类站点82 个,占比24%;D 类站点68 个,占比20%。E 类站点主要位于城市郊区,为放射线路远端站点,站域开发建设滞后于轨道建设,开发强度低,共34 个,占比10%。

图15 站域TOD综合评价结果

3、结论与探讨

北京市轨道交通TOD实践的探索起步较晚,上述评价结果揭示了北京轨道交通TOD发展过程存在的缺陷。

第一,城市整体呈现低密度、均质化蔓延,轨道沿线并未呈现高密度开发。高强度开发是TOD发展的根本,是完善交通功能、形成城市集约紧凑形态、发挥轨道交通综合效益的关键。香港住宅建筑容积率可达到10,办公和商业建筑高达15;东京站容积率达7.9,涩谷未来之光容积率达13.7;而北京站点周边平均容积率显著低于国际城市。北京微中心管控要求提出“鼓励在一体化控制范围内适当提升开发强度”,但目前尚未落地,建议进一步探索站点周边容积率提升标准与实施路径。

第二,沿线开发滞后于轨道线路建设运营。TOD模式强度沿线土地开发与轨道建设同步实施,轨道交通解决沿线高品质居住、办公、商业等物业入驻群体的快速出行需求,沿线高活力社区反哺轨道客流。北京昌平线、房山线已开通10年,但沿线土地开发滞后,严重影响客流效益。建议新建线路轨道沿线同步进行土地开发建设。

第三,站域用地功能单一,城市职住分离未得到有效缓解。功能混合是TOD发展的灵魂。东京汐留站、涩谷站复合功能建筑面积远超交通设施建筑面积,站点既是交通枢纽,亦是城市商业中心。建议北京加强站点交通功能与城市功能的融合,发挥轨道高可达性的优势,配套复合化功能,形成人气活跃的城市节点。

第四,站点“最后一公里”衔接不畅。出入口数量少、出入口与周边建筑的连通性差,外围区路网规模供给不足,步行可达范围受限等问题显著。建议新建站点参考站点接驳相关设计规范进行一体化接驳设计。