再议夏饷铺鄂国族姓、时代问题

2022-07-05曾芬甜北京大学历史学系

曾芬甜 北京大学历史学系

位于汉水流域的鄂国是一个古老的诸侯国。近几十年在随州安居羊子山的考古发现可以将鄂国在汉水流域的历史追溯到西周早期,这一点学者多有论述,(1)可参李学勤: 《由新见青铜器看西周早期的鄂、曾、楚》,《文物》2010年第1期;张昌平: 《论随州羊子山新出鄂国青铜器》,《文物》2011年第11期。兹不必赘言。

西周晚期厉王时期的鄂侯簋(《商周青铜器铭文暨图像集成》(2)吴镇烽编著: 《商周青铜器铭文暨图像集成》,上海: 上海古籍出版社,2012年。04828—04831,以下皆简称“《铭图》”)、鄂侯驭方鼎(《铭图》02464)、禹鼎(《铭图》02498—02499)等铜器铭文记载了发生在周王朝南土的一场政治风波。(3)这些铜器现在可以确凿无疑断在厉王世,参李学勤: 《论多友鼎的时代及意义》,《新出青铜器研究(增订本)》,北京: 人民美术出版社,2014年,第106—112页;李学勤: 《谈西周厉王时器伯父簋》,《文物中的古文明》,北京: 商务印书馆,2008年,第299—302页。在鄂侯簋、鄂侯驭方鼎铭文中,周王室和鄂侯之间尚保持着友好关系。鄂侯簋是鄂侯为“王姞”所作的媵器,显示鄂国是一个和周王室通婚的姞姓侯国。鄂侯驭方鼎铭文则记载在南征返程途中,周王宴享鄂侯驭方,并举行射礼,鄂侯驭方献壶于王,周王则赏赐鄂侯驭方玉、马、矢等物品,一派其乐融融气象。然而,禹鼎铭文显示,随后不久,鄂侯驭方率南淮夷、东夷反叛周王朝,大举入侵周王朝之东土、南土,政治形势瞬间趋紧。周王命西六师、殷八师翦伐鄂侯驭方,命之曰:“无遗寿幼!”然而,西六师、殷八师未能克敌制胜。王朝高级贵族武公命令禹率领武公的私属戎臣“公戎车百乘、厮驭二百、徒千”帮助西六师、殷八师,征伐鄂侯驭方,才最终平定了叛乱,并俘虏了鄂侯驭方。周王发布命令时强调“无遗寿幼”,南土的姞姓鄂国似乎自此灭亡。然而,2012—2014年,南阳夏饷铺鄂国墓地的发现发掘,似乎告诉我们,周王朝有意“存亡续绝”,并未将姞姓鄂国斩草除根。(4)相关报道和考古简报参崔本信、王伟: 《南水北调中线工程南阳夏饷铺鄂国贵族墓地发掘成果》,《中国文物报》2013年1月4日;本刊记者: 《2012年河南省五大考古新发现》,《华夏考古》2013年第3期;曾庆硕等: 《河南南阳夏饷铺鄂国墓地M19、M20发掘简报》,《江汉考古》2019年第4期;曾庆硕等: 《河南南阳夏饷铺鄂国墓地M7、M16发掘简报》,《江汉考古》2019年第4期;王巍等: 《河南南阳夏饷铺鄂国墓地M1发掘简报》,《江汉考古》2019年第4期;崔本信等: 《河南南阳夏饷铺鄂国墓地M5、M6发掘简报》,《江汉考古》2020年第3期。发掘者认为:“从南阳夏饷铺鄂国贵族墓地的发现与发掘看,西周晚期到春秋早期鄂国仍然存在于南阳,应是周王朝灭鄂国后,把鄂国王族置于周王朝统治范围内。”(5)崔本信、王伟: 《南水北调中线工程南阳夏饷铺鄂国贵族墓地发掘成果》,《中国文物报》2013年1月4日。“南阳夏饷铺鄂国墓地的发现证明西周晚期鄂国并没有被彻底灭亡,而是被迁徙到南阳盆地。”(6)崔本信等: 《河南南阳夏饷铺鄂国墓地M5、M6发掘简报》,《江汉考古》2020年第3期,第31页。

发掘者关于夏饷铺鄂国是姞姓鄂国余胤的观点为不少学者所采纳。笔者翻检近年来研究鄂国史地的文章,绝大多数都沿袭发掘者的这一看法。(7)这些文章包括黄尚明: 《从考古新材料看鄂国的历史变迁》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2015年第1期;刘亚星: 《鄂国历史地理研究——以考古材料为中心》,硕士学位论文,郑州大学,2015年;陈荣军: 《新出金文与鄂国历史地理问题探析》,《中华文化论坛》2016年第4期;等等。偶有学者怀疑“西周晚期的南阳之鄂有可能不再是姞姓之鄂”,但同时认为“这种说法还缺乏关键证据支持”。(8)白晨辰: 《从文献及考古资料看殷周鄂国的历史变迁》,硕士学位论文,河南大学,2016年,第52页。

2019—2020年,夏饷铺鄂国墓地的考古简报相继发表,借此研究者得以重新审视夏饷铺鄂国的族姓、时代等问题。简报披露的与夏饷铺鄂国族姓相关的材料主要有以下几条: ① M5出两件铜鬲(M5∶1、2),口沿有铭文“鄂姜作羞鬲”。② M5出两件铜簠(M5∶3、4,或应改称铜瑚(9)高明: 《、簠考辨》,《文物》1982年第6期。),内底有铭文“鄂姜作旅瑚”。③ M20出一件铜簠(M20∶9),内底有铭文“鄂姜作宝瑚,永宝用”。④ M19出两件形制纹饰相同的圆壶(M19∶7、10),其中一件壶盖子口边缘有铭文“鄂侯作孟姬媵壶”(图1),另一件失盖。⑤ M16出两件圆壶(M16∶3、4),壶盖内壁、壶颈部有铭文“鄂侯作孟姬媵壶”(图2)。

图1 M19∶10铜壶铭文

图2 M16∶3、4铜壶铭文

据简报可知,M5和M20是两代鄂侯夫人的墓葬,两墓所出铜器铭文中的“鄂姜”,应该是姜姓的鄂国国君夫人自称。根据同姓不婚的原则,夏饷铺鄂侯不会是姜姓诸侯。

据简报,M19和M16两座墓都出土了铭文为“鄂侯作孟姬媵壶”的铜壶,其中M19是一代鄂侯墓,M16则是下一代鄂侯夫人之墓。细审两墓简报所附的铜壶铭文拓片(见图1、图2),会发现铜壶M19∶10和M16∶3、4的铭文拓片不仅铭文内容、字体、行款高度相同,甚至字形的残泐漫漶之处也完全一致,只是拓片质量稍有优劣而已。简报配图和相关信息疑似有误,但有一点是确凿无疑的,即夏饷铺鄂国墓地出土了鄂侯为孟姬所作的媵器。

夏饷铺鄂侯同姜姓联姻,又为孟姬作媵器,西周春秋时期,姬、姜通婚非常频繁,按照一般的思路,自然会认为夏饷铺鄂国很可能是姬姓侯国。(10)据刘丽先生研究统计,西周时期姬姓和姜姓之间的联姻非常普遍,姜姓是姬姓联姻最多的异姓,而春秋早期“各国基本上延续了西周以来的联姻传统”。参刘丽: 《两周时期诸侯国婚姻关系研究》,上海: 上海古籍出版社,2019年,第286—298页。不过由于同一地区历史上曾有一个姞姓鄂国,学者于是存一个先入为主的观念,即夏饷铺鄂侯是姞姓鄂国亡国之余,遂认为“鄂侯作孟姬媵壶”是鄂侯为他国异姓女子作媵器之例。(11)鲁慧: 《新见几则金文中的异姓媵》,《出土文献》2020年第3期。金文中为异姓女子作媵器的例子不算罕见,因此,后一种解释不无可能,在没有新材料的情况下,似乎也难证伪。

然而,“夏饷铺鄂侯是姞姓鄂国亡国之余”,这一观点除了相同的诸侯国名“鄂”以外,实在别无任何根据。夏饷铺鄂国也非常可能是铲除姞姓鄂国之后重新分封的姬姓侯国。周王朝伐灭异姓诸侯而分封同姓诸侯且沿用旧名的现象,在血缘政治时代不足为奇。1993年在北赵晋侯墓地I11M31出土一件玉环,其上刻有铭文:“文王卜曰:‘我眔唐人弘践崇人。’”(12)铭文考释参李学勤: 《文王玉环考》,饶宗颐主编: 《华学》第1辑,广州: 中山大学出版社,1995年;陈剑: 《释“琮”及相关诸字》,《甲骨金文考释论集》,北京: 线装书局,2007年;李春桃: 《从斗形爵的称谓谈到三足爵的命名》,《“中研院”历史语言研究所集刊》第89本第1分,2018年。据铭文可知,位于晋南地区的唐国曾与周人结成政治同盟,并参与了“伐崇”这一文王时期的重要战争。然而,据《史记·晋世家》,成王之时,“唐有乱,周公诛灭唐。……于是遂封叔虞于唐”。《左传》昭公元年亦云:“成王灭唐,而封大叔焉。”这是周初灭商之后,周人伐灭同盟诸侯而分封姬姓子弟的例子。晋南之唐和江汉之鄂的例子何其相似!实际上,在分封制度下,姬周族群征服土著族群后建立新的姬姓政权却沿用旧名的例子应该不少,李伯谦、董珊等先生都曾对此予以讨论。(13)李伯谦: 《试说周初封国与商时方国异姓同名现象》,陕西省考古研究院、上海博物馆编: 《两周封国论衡: 陕西韩城出土芮国文物暨周代封国考古学研究国际学术研讨会论文集》,上海: 上海古籍出版社,2013年,第268—271页;董珊: 《从“曾国之谜”谈国、族名称的沿革》,《古文字与古代史》第5辑,台北:“中研院”历史语言研究所,2017年,第187—202页。黄凤春先生也已经从“西周封国改姓不改国名”的角度论证夏饷铺鄂国是周人伐灭姞姓鄂国之后,“在汉东重新分封的一个姬姓鄂国”,鄂国经历了“由姞姓向姬姓的转变”。(14)黄凤春、王龙明: 《鄂国由姞姓向姬姓转变及其迁徙的背景分析——兼论鄂国灭国后应属汉阳诸姬之一》,《中原文化研究》2020年第6期。然而这种论证是一种间接的论证,还不能使人完全信服。

回到夏饷铺鄂国墓地的考古材料之中。M19和M16所出“鄂侯作孟姬媵壶”是鄂侯为姬姓女子所作的媵器,《尔雅·释言》云“媵,送也”,既然是媵器,理应随出嫁的孟姬送到夫家,然而这些媵器却出现在了作器者的墓地之中,这是比较独特的现象,似乎在随孟姬送到夫家之后,又因为某种原因返回了鄂国,然后作为鄂侯或鄂侯夫人的随葬品下葬。这种“媵器返回作器者墓地”的现象虽然奇怪,却也并非仅见。笔者就目力所及,试举数例(见表1)。

表1 “媵器返回作器者墓地”之例

综观上述“媵器返回作器者墓地”的例子,可以发现,在这类特殊现象中,媵器的作器者和所媵送女子的姓都是一致的,尚未发现为异姓作媵器的例子;所谓“媵器返回作器者墓地”,一般而言就是“媵器返回出嫁女子父族墓地”。这一从经验中得出的结论当然需要更多材料来检视,不过也可以有相当合理的解释: 一般情况下,为他国异姓女子所作媵器在婚礼送嫁之后,就和作器者没有太大的关系了,媵器返回作器者手中的可能性微乎其微;而为本国女儿所作媵器,由于出嫁女儿和母国依然保持密切联系,所以很可能通过各种途径返回母国。(20)金文中有已经出嫁的女子为母家兄长作祭器之例,如西周晚期晚段的蔡姞簋(《铭图》05216)。《左传》中常有女子身在夫家而心系母国的故事,例如秦穆姬为晋惠公请命(僖公十五年)、文嬴请秦之三帅(僖公三十三年),等等。出嫁女儿和母国之间的紧密联系,是婚姻政治化的重要原因之一,可参刘丽: 《两周时期诸侯国婚姻关系研究》,第1—4页。

这里不妨再揭示一个较为复杂的“媵器返回女子母国”之例。首阳斋藏一件应侯簋(《铭图05311》,以下称“首阳斋应侯簋”),盖铭、器铭内容截然不同:(21)首阳斋、上海博物馆等编: 《首阳吉金: 胡盈莹、范季融藏中国古代青铜器》,上海: 上海古籍出版社,2018年,第112—114页。盖铭长达82字,记载周王命应侯视工征伐南淮夷,应侯视工立有战功,因而为“王(皇)姑单姬”(22)“王”应读为“皇”,金文中常用在亲属称谓之前,参赵燕姣: 《应侯见工簋铭文补释》,朱凤瀚主编: 《新出金文与西周历史》,上海: 上海古籍出版社,2011年,第292—296页。或据《尔雅·释亲》云“王父之姊妹为王姑”,认为“王”应如字读,这也不影响本文论证,参王龙正等: 《新见应侯见工簋铭文考释》,《中原文物》2009年第5期。作器,“姑氏用锡眉寿永命”;器铭则仅14字,记“应侯作姬原母尊簋”。首阳斋应侯簋的器、盖显系后配,不过器、盖相当吻合,纹饰、锈色皆一致,应该出土之时就已错配在一起。李学勤先生曾指出“《首阳吉金》这件簋,就出现的时间推测,应当是和多数应国器同出于河南平顶山应国墓地”,笔者赞同李先生这一推测。(23)李学勤: 《〈首阳吉金〉应侯簋考释》,《通向文明之路》,北京: 商务印书馆,2010年,第188—191页。《平顶山应国墓地》亦披露20世纪末应国墓地的盗墓活动十分猖獗,流散海内外的应侯视工铜器,大多数当出自被盗掘的应侯视工夫妇墓M87、M88,李先生的推测不是无的放矢。(24)河南省文物考古研究所: 《平顶山应国墓地》,郑州: 大象出版社,2012年,第724—770页。

首阳斋应侯簋盖铭用了很长篇幅来称颂应侯视工伐南淮夷的武功,和媵器铭文文例不同,绝不会是应侯视工为“皇姑单姬”所作媵器。《尔雅·释亲》云“父之姊妹曰姑”,“皇姑单姬”是应侯视工父亲的姊妹,而朱凤瀚先生指出应侯视工之父就是应国墓地M84的墓主人应侯爯,被应侯视工称为“武侯”。(25)朱凤瀚: 《应侯视工簋(一对)》,《保利藏金(续)》,广州: 岭南美术出版社,2001年,第124—127页。从相关铜器来看,武侯爯在位时间不短,武侯爯姊妹不可能晚至应侯视工继位之后才出嫁,从这一点看,首阳斋应侯簋盖也不可能是应侯视工为“皇姑单姬”所作媵器,而是宗庙祭祀之器。“皇姑单姬”嫁与单氏,(26)文献记载单氏为姬姓贵族,韩巍先生认为单氏“是被周人赐予姬姓的异族”,“与周王室的血缘关系较疏远,才能不避嫌疑与姬姓应国通婚”。参韩巍: 《读〈首阳吉金〉琐记六则·应侯视工簋》,朱凤瀚主编: 《新出金文与西周历史》,第218—223页。或认为这个单氏并非姬姓之单,见赵燕姣: 《应侯见工簋铭文补释》,朱凤瀚主编: 《新出金文与西周历史》,第292—296页。可能在丈夫死后(或被夫家休弃后,原因难以确知)返回母国,正如李学勤先生所云:“应侯视工之父武侯的这个姊妹大约已经大归,留住母家,受到视工的尊敬。”(27)李学勤: 《〈首阳吉金〉应侯簋考释》,《通向文明之路》,第188—191页。应侯视工出于侍奉姑氏之礼,为姑氏作宗庙祭器,器主人实是“皇姑单姬”,因此铭文末尾云“姑氏用锡眉寿永命”。首阳斋应侯簋盖铭中的“皇姑单姬”,实是出嫁女子暮年返回母国的鲜活例子。

首阳斋应侯簋器身的经历也不简单,器铭同于宋吕大临《考古图》著录扶风乞伏氏藏应侯簋(《铭图》04711,以下称“扶风应侯簋”)的器、盖铭文。(28)刘庆柱等编: 《金文文献集成》,北京: 线装书局,2005年,第1册,第43页。扶风应侯簋不知出土地点,不过既然最早藏于扶风乞伏氏,很可能也出自关中周原一带。(29)黄益飞: 《应侯簋流传及相关问题》,《华夏考古》2012年第4期。影响出土文物流传的因素不外乎政治、经济、文化,而北宋时期包括扶风在内的关中地区在政治、经济、文化上都不是中心地区,因此笔者怀疑扶风应侯簋很可能就出自周原地区,而非从其他地方流入扶风。从扶风应侯簋出土地点和铭文内容来看,扶风应侯簋和首阳斋应侯簋的器身都是应侯为姬原母所作的媵器,姬原母大概即嫁往关中。首阳斋应侯簋的器、盖,分别是应侯为姬原母所作的媵器、应侯视工为皇姑单姬所作的宗庙祭器,二者却相配在一起共同出土于应国墓地,可见首阳斋应侯簋的器身也有一段“媵器返回女子母国”的经历。首阳斋应侯簋和扶风应侯簋之间的纠葛及其反映的历史信息,可以图示如下:

大概在“皇姑单姬”返回母国之后,又逢另一位应国女儿姬原母出嫁到关中,应侯视工于是同时为姑氏和姬原母作器。(30)首阳斋应侯簋器、盖扣合严密,整体又和扶风应侯簋器型、纹饰相同,应该都属于同一时间铸造的同一批铜簋。此外,李学勤先生亦认为“王姑单姬”和“姬原母”不是同一位女性,参上引李先生文。多年之后,应侯视工为姬原母所作媵器中的一部分又返回了应国,并和姑氏之器发生错配,最终在应侯视工死后作为随葬品下葬。当然,由于首阳斋应侯簋和扶风应侯簋出土信息都不确定,上述分析有一些猜测之处,但有一点可以确定,即出嫁女子和母国仍然保持着非常密切的联系,女子及其媵器都有可能返回女子母国。

只有从出嫁女子与母国之间的密切联系这一角度,才能合理解释“媵器返回作器者墓地”的现象,也就能理解“鄂侯作孟姬媵壶”出现在鄂侯墓地中的独特现象。也就是说,鄂国就是孟姬的母国,孟姬就是从鄂国出嫁的女儿,“鄂侯作孟姬媵壶”应该就是鄂侯为鄂国公室女子所作媵器,而非为异姓所作媵器,否则难以解释鄂侯为孟姬所作媵器返回鄂侯墓地的独特现象。夏饷铺鄂国就是姬姓诸侯国,不是西周晚期被伐灭的姞姓鄂国余胤。至于媵器返回女子母国的原因,可能是出嫁女子被夫家休弃,或丈夫早亡,遂携媵器返回母国;或是母国的父母或兄弟亡故后,出嫁女子或其夫家以媵器作为赗赙礼物以吊生送死。

从周代南土的政治形势看,周王朝也不太可能允许政治忠诚度存疑的姞姓鄂国后裔继续镇守南土,尤其扼守随枣走廊这一“金道锡行”。(31)方勤先生认为:“‘金道锡行’的青铜之路,就在地处今天随枣走廊的曾国境内。”参方勤: 《曾国历史与文化: 从“左右文武”到“左右楚王”》,上海: 上海古籍出版社,2018年,第172—184页。在伐灭叛乱的鄂侯驭方之后,趁势分封姬姓子弟以填补势力真空,这是封建制度的一贯逻辑。“侯”起源于“为王斥候”的职官,是“王朝派驻边域的外服军事职官之称”。(32)裘锡圭: 《甲骨卜辞中所见的“田”“牧”“卫”等职官的研究——兼谈“侯”“甸”“男”“卫”等几种诸侯的起源》,《裘锡圭学术文集·古代历史、思想、民俗卷》,上海: 复旦大學出版社,2012年,第153—168页;朱凤瀚: 《关于西周封国君主称谓的几点认识》,陕西省考古研究院、上海博物馆编: 《两周封国论衡: 陕西韩城出土芮国文物暨周代封国考古学研究国际学术研讨会论文集》,第272—285页。在西周春秋时期,“侯”虽然逐渐由“职”向“爵”转化,但依然肩负着藩屏周室之责,“职”的色彩在春秋早期依旧浓重,如《诗经·鲁颂·宫》云“建尔元子,俾侯于鲁,大启尔宇,为周室辅”,春秋时期诸侯还念念不忘为周室藩篱的历史使命。而经略南土对周王朝的重要性不言而喻,《诗经·大雅·崧高》记周宣王封申伯于南土,《左传》中有“汉阳诸姬”,都是西周晚期至春秋早期周王朝经略南土的明证。姞姓鄂国反叛被彻底平定之后,出于政治忠诚和经略南土的现实需要考虑,周王不会再命姞姓鄂国后裔为“侯”以承担藩屏周之南土的重要职责。此外,夏饷铺鄂国墓地M5、M6等国君墓出土的青铜礼器数量丰富,蔚然大观,绝非亡国之余所能具有的规模。种种证据说明,南阳夏饷铺鄂侯正是春秋早期“汉阳诸姬”之一,和西周晚期反叛的姞姓鄂国在族群上并无关联。

接下来再谈谈夏饷铺鄂国的始封时代问题。解决这个问题,关键在墓地中时代最早的两座墓M5、M6的断代。发掘者曾初步判断:“M5、M6在墓地范围内时代应为最早的,而M5、M6的时代初步推断为西周晚期晚段。鄂国在西周晚期厉王世被周王朝灭掉,到M5、M6这个时期中间有缺环。”(33)崔本信、王伟: 《南水北调中线工程南阳夏饷铺鄂国贵族墓地发掘成果》,《中国文物报》2013年1月4日。在M5、M6简报中,简报作者重申了上述看法。发掘者对夏饷铺鄂国始封时代的看法,同其对夏饷铺鄂国族姓的观点一样,被不少研究者不加分辨地沿用下来。

仔细推敲M5、M6简报中的断代依据,有一部分恐怕在逻辑上不能成立: 简报作者将M5、M6所出的大量明器作为横向比较的断代依据,这是不妥当的——两周之际高等级贵族墓葬多随葬明器,这些明器往往制作简单粗陋,其形制、纹饰不能作为断代依据,尤其不能将明器同其他墓葬所出实用器相比较。刨除明器之后,简报作者主要将两座墓所出鬲、簠、削、编钟、戈、铃钟和玉璜、佩等铜器、玉器,同三门峡虢国墓地所出同类器物作比较。毫不夸张地说,三门峡虢国墓地是简报作者对M5、M6进行断代的参照系,对三门峡虢国墓地时代的认识,决定了简报作者对M5、M6时代的判断。过去虢国墓地考古报告认为该墓地的时代从西周晚期延续到春秋早期,同时认为位于关中西部宝鸡之虢在平王东迁以前就已向东迁徙到今三门峡一带。(34)中国科学院考古研究所编: 《上村岭虢国墓地》,北京: 科学出版社,1959年,第48—50页;李丰: 《虢国墓地铜器群的分期及其相关问题》,《考古》1988年第11期;河南省文物考古研究所: 《三门峡虢国墓(第一卷)》,北京: 文物出版社,1999年。鄂国墓地M5、M6简报中提及的虢国墓地M2011、M2012、M2017、M2001、M1052等墓葬,过去都被定在西周晚期。简报作者接受了这些观点,遂将M5、M6定在西周晚期。

自20世纪50年代三门峡虢国墓地发现以来,学界对于虢国墓地的年代上限,一直存在争议。不少学者并不认同考古报告的断代观点,主张虢国墓地的时代全部在春秋早期,宝鸡之虢随平王东迁至三门峡,并从方方面面对这一主张进行了充分的论证。(35)郭宝钧: 《商周青铜器群综合研究》,北京: 文物出版社,1981年,第70—78页;俞伟超: 《上村岭虢国墓地新发现所提示的几个问题》,《中国文物报》1991年2月3日;李学勤: 《三门峡虢墓新发现与虢国史》,《中国文物报》1991年2月3日;朱凤瀚: 《古代中国青铜器》,天津: 南开大学出版社,1995年,第866—871页;彭裕商: 《虢国东迁考》,《历史研究》2006年第5期;王恩田: 《“二王并立”与虢国墓地年代上限》,《华夏考古》2012年第4期;贾洪波: 《关于虢国墓地的年代和M2001、M2009的墓主问题》,《中原文物》2014年第6期等。此外,在《商周青铜器铭文暨图像集成》一书中,吴镇烽先生将虢国墓地所出有铭青铜器全部断代在春秋早期。

对西周春秋时期墓葬具体年代的判断,有一部分依赖于墓中出土的青铜礼器,而青铜礼器无论在形制、纹饰或器物组合上,都有较长的时间跨度,因此仅根据青铜礼器的考古学特征,很难进行精确的分期断代,这大概是过去对三门峡虢国墓地断代出现争议的重要原因之一。韩巍先生近年来提出,半球腹鼎的腹部出现纹饰(多为垂鳞纹、波带纹),是春秋时期的新特征,可以此作为区分西周、春秋铜器的一个标准。(36)韩巍: 《西周金文世族研究》,博士学位论文,北京大学,2007年,第25页。《上村岭虢国墓地》将“腹部出现纹饰的半球腹鼎”分为“IV式A型”,共有46件,约占全部鼎数量(65件)的71%;出IV式A型鼎的墓共21座,占全部出铜鼎墓(34座)的62%。此外,该报告所分的V式、VI式、VII式鼎也和IV式A型有密切关系,如果一并纳入统计,则鼎数占比为85%,墓数占比为79%。(37)中国科学院考古研究所编: 《上村岭虢国墓地》,第13页。《三门峡虢国墓》中,三座大墓M2001、M2012和M2011都出“腹部出现纹饰的半球腹鼎”。(38)河南省文物考古研究所: 《三门峡虢国墓(第一卷)》,第30—39、242—247、321—326页。此外,根据其他公开发表的资料,三门峡虢国墓地M2006、M2009等大中型墓葬也都出土了“腹部出现纹饰的半球腹鼎”。(39)河南省文物考古研究所: 《上村岭虢国墓地M2006的清理》,《文物》1995年第1期;三门峡市虢国博物馆编: 《周风虢韵: 虢国历史文化陈列》,北京: 科学出版社,2019年,第26、46页。根据韩巍先生提出的标准对虢国墓地时代进行分析,得出的结论无疑有利于将虢国墓地划入春秋早期的主张。

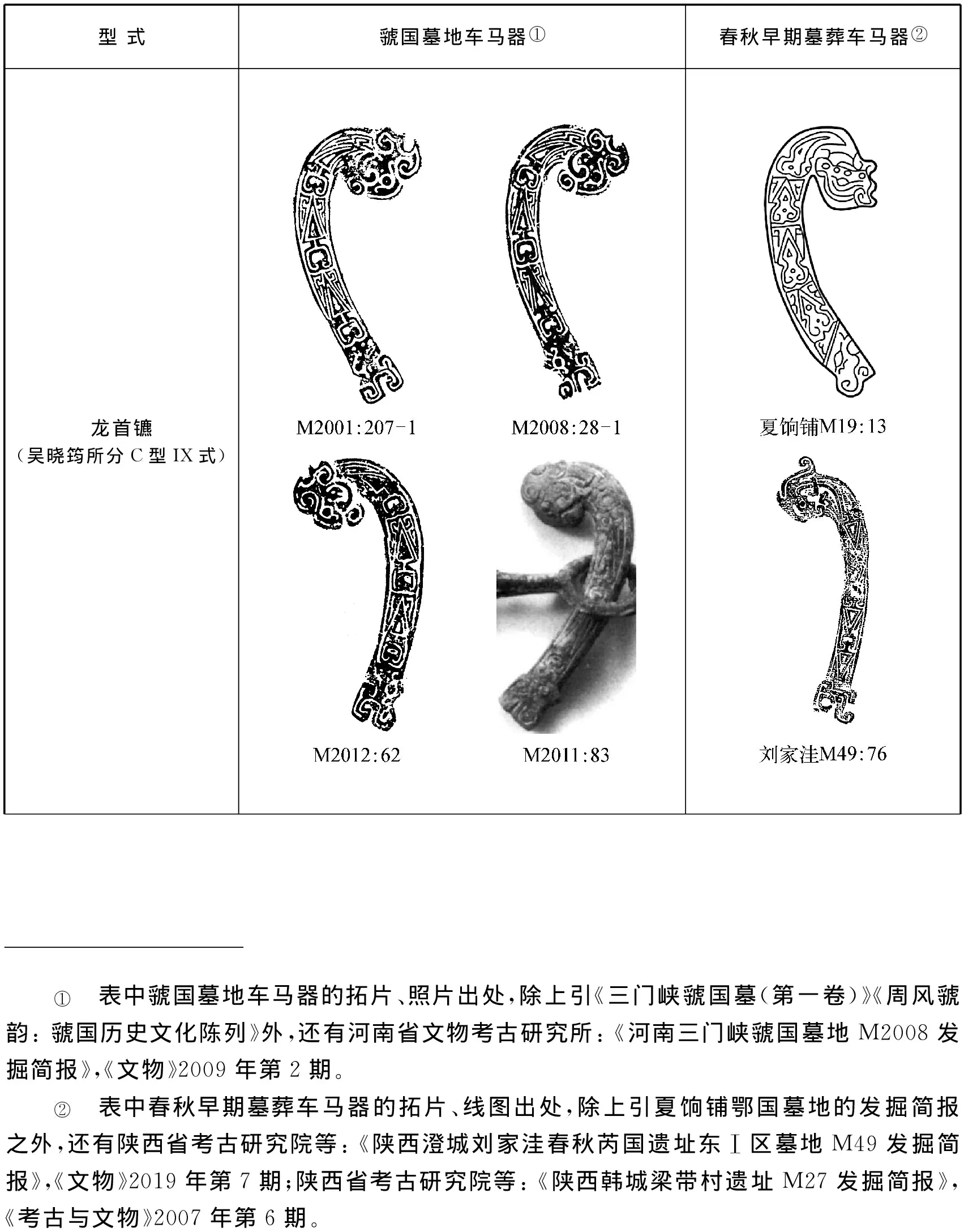

除青铜礼器外,墓葬中出土的铜车马器是对墓葬断代分析很好的切入点。铜车马器作为一种日常使用的消耗品,具有体型小、产量大、迭代快的特征,因此其形制、纹饰同陶器一样,对时间的推移具有高度敏感性。吴晓筠先生在对铜车马器进行类型学分析,进而分期断代的基础上,也得出了三门峡虢国墓M2001属于“春秋最初阶段”的结论。(40)吴晓筠: 《商至春秋时期中原地区青铜车马器形式研究》,《古代文明》第1卷,北京: 文物出版社,2002年。在吴晓筠先生工作的基础上,笔者将虢国墓地所出部分铜车马器和其他春秋早期墓葬所出铜车马器进行对比(参表2),发现虢国墓地所出铜车马器和春秋早期墓葬所出铜车马器在形制、纹饰上都具有高度的相似性。

表2 虢国墓地车马器与春秋早期墓葬车马器的对比

续 表

总而言之,经过半个世纪的争论和检讨,尤其是经郭宝钧、俞伟超、李学勤、朱凤瀚等学者论证,虢国墓地的年代上限在春秋早期,已是学界的主流观点。虢国墓地的断代问题已成定谳,过去将虢国墓地断在西周晚期到春秋早期的观点,甚至将其中很多大墓定在西周晚期的观点,已被证明是不可取的。发掘者将虢国墓地作为夏饷铺鄂国墓地M5、M6断代的参照系,这是正确的,但虢国墓地的年代上限是平王东迁,因此,鄂国墓地M5、M6的年代应当在春秋早期。

鄂国墓地M5、M6出土铜器之中,具时代特征的有车马器、编钮钟和戈等。马器中的蝉纹十字形节约、兽面纹X形节约,和表2中蝉纹十字形节约、兽面纹X形节约的形制、纹饰都非常接近,可见这些墓葬的时代不会相去太远。

鄂国墓地M6所出一套6件鄂侯钮钟,同三门峡虢国墓地M2009所出一套8件虢仲钮钟形制、纹饰非常接近,皆无枚和篆带,钲部两侧都饰S形窃曲纹(其中鄂侯钮钟的纹饰表现出高度简化的特征),钮的横截面都呈圆形,显示二者时代应极为接近,都是目前所见最早的编钟,时代应在春秋早期之初。(41)三门峡市虢国博物馆编: 《周风虢韵: 虢国历史文化陈列》,第56—57页。高明先生曾经指出,“西周钮钟尚未出现,现有钮钟凡时代可考者,皆为东周时器”,虢国墓地M2009、鄂国墓地M6所出的新材料都尚未打破高明先生的灼见。(42)高明: 《中原地区东周时代青铜礼器研究(上)》,《考古与文物》1981年第2期。此外,山东海阳县观阳古城发现的一套4件编钮钟、台北故宫博物院藏一件钮钟也同鄂侯钮钟形制、纹饰接近,林巳奈夫先生曾将这两组钮钟定在春秋I期(参图3)。(43)林巳奈夫: 《殷周青铜器综览(第一卷·图片)》,广濑薰雄、近藤晴香译,郭永秉润文,上海: 上海古籍出版社,2017年,第387页。

图3

鄂国墓地M6还出土了三件带木柲的铜戈,是典型的“圭援戈”,援锋呈折角明显的等腰三角形,援身前后基本等宽,援部有脊,援本上端有一穿,胡上有二穿或三穿,胡下端锐折,直内上有横长条形穿孔,内上缘略低于援上刃且与之平行。井中伟先生在《早期中国青铜戈·戟研究》一书中对先秦时期的戈进行了系统性研究。鄂国墓地M6所出铜戈最接近井中伟先生所分的东周乙类Ba型I式戈,这一式属井中伟先生所分“中原地区先秦铜戈总分期”的第八期,年代在春秋早期。(44)井中伟: 《早期中国青铜戈·戟研究》,北京: 科学出版社,2011年,第103—104页。陕西澄城刘家洼芮国墓地M6、M49和山西黎城西关墓地M8各出土一件铜戈(M6∶45、M49∶164、M8∶64),与鄂国墓地M6所出铜戈高度近似,这些墓葬时代都在春秋早期。(45)陕西省考古研究院等: 《陕西澄城刘家洼芮国遗址东Ⅰ区墓地M6发掘简报》,《考古与文物》2019年第2期;陕西省考古研究院等: 《陕西澄城刘家洼春秋芮国遗址东Ⅰ区墓地M49发掘简报》,《文物》2019年第7期;山西省考古研究院: 《山西黎城西关墓M7、M8发掘简报》,《江汉考古》2020年第4期。

综上所述,鄂国墓地M5、M6这一组夫妻异穴合葬墓时代应在春秋早期之初,而不在西周晚期。发掘者曾指出“鄂国在西周中晚期被周王朝灭掉,到M5、M6这个时期中间有缺环”,这一看法是正确的。(46)崔本信、王伟: 《南水北调中线工程南阳夏饷铺鄂国贵族墓地发掘成果》,《中国文物报》2013年1月4日。西周晚期厉王时期,江汉地区的姞姓鄂侯因叛乱而被周王朝伐灭,至春秋早期之初姬姓鄂侯受封于南阳,这两者之间悬隔半个多世纪两三代人的时间,没必要在族群上将夏饷铺鄂国同西周晚期姞姓鄂国拉上关系。从时代上看,春秋早期的夏饷铺鄂国也更可能是姬姓而非姞姓。

《汉书·地理志》南阳郡下有西鄂和犨。徐中舒、唐兰等先生曾认为西鄂在今河南邓县,即西周晚期姞姓鄂侯驭方之鄂所在。(47)徐中舒: 《禹鼎的年代及其相关问题》,《考古学报》1959年第3期;唐兰: 《〈青铜器图释〉叙言》,《唐兰先生金文论集》,北京: 紫禁城出版社,1995年,第102页。董珊先生据新出疑尊、疑卣铭文,认为南阳北部的犨城在西周早期曾是鄂的都邑。(48)董珊: 《疑尊、疑卣考释》,《中国国家博物馆馆刊》2012年第9期。如果这些说法可信,则南阳在西周时曾是姞姓鄂国的疆域。目前在随州安居羊子山只发现了西周早期的鄂国公墓,西周中期以后的鄂国政治中心可能已经北迁至南阳地区,直至厉王时期姞姓鄂侯因联合南淮夷、东夷反叛而被周王朝伐灭。(49)朱凤瀚先生亦认为在昭王南征而不复之后,“鄂国可能有北迁的举动”。参朱凤瀚: 《枣树林曾侯编钟与叶家山曾侯墓》,《中国国家博物馆馆刊》2020年第11期。春秋早期周王室将姬姓子弟封侯于南阳,并沿袭了“鄂”的旧名。

南阳夏饷铺春秋早期姬姓鄂国的分封,说明周王权并没有在东迁后立即一蹶不振,而是维持了一段时间的影响力,并继续在王朝外服封建诸侯。西周晚期厉王时期,姞姓鄂国因叛乱被翦灭,此后,宣王时曾徙申伯于南阳,以经营南国,见《诗经·大雅·崧高》。1981年,在南阳市北郊曾出土一批申国青铜器,其中仲爯父簋铭文有“南申伯”之称,可证《崧高》记载可信。(50)崔庆明: 《南阳市北郊出土一批申国青铜器》,《中原文物》1984年第4期。南阳之申在《崧高》、金文中都称“申伯”,从不称“申侯”。(51)关于“侯”“伯”称谓的差别,可参朱凤瀚: 《关于西周封国君主称谓的几点认识》,陕西省考古研究院、上海博物馆编: 《两周封国论衡: 陕西韩城出土芮国文物暨周代封国考古学研究国际学术研讨会论文集》,第272—285页。在西周金文和《诗经》中,封建诸侯皆云“侯于某”,例如西周早期宜侯夨簋(《铭图》05373)铭“迁侯于宜”,觉公簋(《铭图》04954)铭“王命唐伯侯于晋”,西周晚期卌二年逑鼎(《铭图》02501—02502)铭“肇建长父侯于杨”,以及《诗经·鲁颂·宫》云“建尔元子,俾侯于鲁”;而《崧高》云申伯“于邑于谢”,而不是“于‘侯’于谢”。“邑于谢”和沬司土疑簋(《铭图》05020)铭文中的“鄙于卫”似乎可以对读。据《史记·卫康叔世家》,康侯在“鄙于卫”之后,即成为畿内封君,不再是外服诸侯。这些迹象表明,南阳之申并非外服诸侯,而是畿内封君,可见在平定鄂侯驭方叛乱之后的厉宣时期,周王室巩固了对南阳盆地的直接控制,南阳盆地成为周王直辖的王畿地区。

经过两周之际的动荡,周王朝实力削弱,而江汉地区包括楚在内的土著族群逐渐壮大,南阳盆地再次成为周王朝和南方土著势力对抗的前线。为了加强这一地区的周人军事力量,周王封姬姓子弟侯于南阳盆地,以担负军事防御之责。夏饷铺姬姓鄂侯的分封,暗示了江汉地区周人和土著族群力量的此消彼长,以及周王室对南阳盆地控制的衰落。《左传》僖公二十五年王子带之乱后,周王将“己弗能有”的阳樊、温、原、攒茅之田赐予晋侯,同周王在力有不逮的南阳盆地封建鄂侯,其事有相似之处。

上文曾经提到,M5和M20两代鄂侯夫人墓葬都曾出土“鄂姜”所作铜器。据文献记载,春秋早期姜姓的申、吕都位处南阳盆地,与夏饷铺姬姓鄂国密迩相接,姜姓的鄂侯夫人盖即出自申或吕。(52)顾栋高: 《春秋大事表》,北京: 中华书局,1993年,第521、593页。据何浩先生研究,楚国灭申在公元前688年至前664年之间,处南阳盆地南缘的邓则在公元前678年为楚所灭。(53)何浩: 《楚灭国研究》,武汉: 武汉出版社,1989年,第207、382页。李学勤先生认为“申的灭亡大约在公元前687—前677十年之间,与息国的灭年(公元前680年)相仿”,参李学勤: 《论仲爯父簋与申国》,《中原文物》1984年第4期。由此可以推测,夏饷铺姬姓鄂国为楚所灭的时间也在公元前688年至前664年之间,上距西周灭亡、平王东迁不到一个世纪。夏饷铺鄂国从分封到灭亡大约存续了八十年,其墓地有三代鄂侯夫妇墓和第四代鄂侯夫人墓,尚未见第四代鄂侯墓。第四代鄂侯或许亡国之时被俘或出亡,未能葬入鄂国公墓,夏饷铺姬姓鄂国自此退出历史舞台。

附记:拙文在写作过程中得到徐天进先生、何晓歌博士等师友指导、启发,亦蒙匿名审稿专家赐正,提出宝贵修改意见,谨致谢忱!