唐宋阮咸的律、调及其声音重构探究①

2022-07-05张晓东上海大学音乐学院上海200444

张晓东(上海大学音乐学院,上海 200444)

阮咸乐器名称的记载,初出于唐代,但是其直柄圆体共鸣箱的形制从图像史料来看可追溯至三国时期。阮咸的发展经历史沿革,在唐代达到顶峰时期。各种图像、壁画及文献史籍均有记载。仅在敦煌壁画中就看到有圆体、花边琴、四弦、五弦阮咸等不同的形制,其数量也占据了弹拨乐器类相当大的比例,是隋唐时期的一件重要乐器。宋代以后,阮咸在历史文献资料中的记载逐渐减少,且阮咸与月琴等乐器的记载开始混淆,其传承不甚明了。更遗憾的是,古代所有阮咸乐谱均未传世。这意味着阮咸的“音响”和演奏法的传承未曾现于今天的视线之中。因此,阮咸在古代历史的声音表现实况成为今人的不解之谜。所以,对于古代阮咸的音乐“音响”研究,就显得急迫和重要。本研究从古代阮咸柱制记载出发,结合正仓院的实物阮咸形制数据,根据日本相关历史文献记载,将《三五要录》中的琵琶“风香调”与阮咸律柱相结合考证,对唐宋时期四弦、五弦阮咸的定弦及“清风调”作以尝试性的探索分析。试图找到阮咸演奏的历史身影,在历史文献及前人复原乐器理论与实践基础上,还原其历史的发声原貌。

事实上,中国浩瀚的古代历史文献中,对于阮咸乐谱的记载还是可以寻找到的。除去唐前史料记载的《明君曲》和《子夜》与阮咸乐器相关,其他便是唐代之后的乐谱集了。据《宋史》载:李昌文《阮咸弄谱》一卷,喻修枢《阮咸谱》一卷。而《崇文总目》载:共四十八部,计一百八十一卷。【东垣按:玉海引崇文目一百作二百云,自历代乐仪,至阮咸曲谱,今核计实四十九部三百二卷,历代乐仪三十卷 原释唐叶律郎徐景安撰,总序律吕,起周汉迄于唐,着唐乐章,差为详悉。(见文献通考)】,【阮咸调弄二卷 原释不着撰人名氏,(见文献通考)阙。(见天一阁钞本)】,【阮咸金羽调一卷 原释不着撰人名氏,载降圣引一篇,谱一首,不详何代之曲。(见文献通考)】,【阮咸谱二十卷 原释阮咸谱,阮咸曲谱,不着撰人名氏,有宫商角征,无射宫,无射商,金羽碧玉凄凉黄钟调,凡十篇,总十二卷,(见文献通考)阙。(见天一阁钞本)】,【阮咸曲谱一卷】。这些均是相关阮咸乐谱存在的记录。在宋太宗将阮咸改制为五弦之后,又曾命人制曲148 首。《宋史》载:至道元年(995),乃增作九弦琴、五弦阮,别造新谱三十七卷……造五弦阮宫调、商调、凤吟商调、角调、征调、羽调黄钟调、无射商调、瑟调、碧玉调、慢角调、金羽调变弦法各一。制宫调《鹤唳天弄》、凤吟商调《凤来仪弄》凡二曲。又以新声被旧曲者,宫调四十四曲、商调十三曲、角调十一曲、徵调十曲、羽调十曲、黄钟调十九曲、无射商调七曲、瑟调七曲、碧玉调十四曲、慢角调十曲、金羽调三曲。由此可见,通过对古代文献的检索,对于阮咸乐谱的存在并没有太多的争议。但可惜的是,至今仍没有发现传世的乐谱。这就为古代阮咸定弦、演奏法甚至“音响”还原带来巨大的障碍。如《敦煌琵琶谱》,虽然对其解读至今仍存在争议,但至少为相关研究提供了历史材料。加之在日本有相近年代的乐谱传世及唐代实物乐器,所以这种研究是有逻辑延续性的。那么没有古谱传世的阮咸是否就无法得知其古代音律构成呢?

在中国的古代历史文献中,有一些对于阮咸对应乐律的记载。例如这条古代资料:(晋)傅玄琵琶赋曰:“汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐。今观其器,中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳叙也;柱十有二,配律吕也……”这里有效指出阮咸有十二个柱,对应乐律。然而这里的“律吕”只是程序化的书面记载。其他还有这条“晋孙谚【《初学记》十六作该,此讹。】琵琶赋曰:惟嘉桐之奇生,于丹泽之北垠,下脩条而迥回,上纠纷而干云,开锺黄以挺干,表素质于仓春,然后讬乎公班”。这里的“黄钟”亦是如此。庆幸的是对于乐器音律的记载从未间断。在《宋史》《乐书》中对于阮咸的部分音律做出了解释,使得阮咸的一部分定律为我们所了解。本文试图对其记载给予考释,探求其排律及定弦。

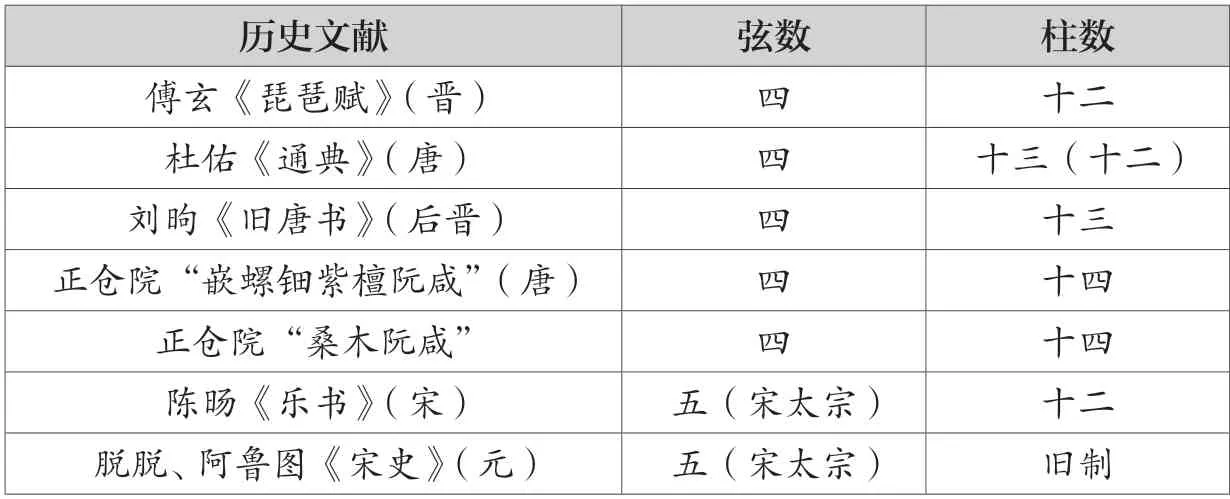

众所周知,抱弹类有柱乐器音律的确定,很大程度上依赖于其弦数及柱数。上述文献资料虽未能详述音位排列,却揭示出阮咸的柱的数量为十二,其时代在217—278 年间。但是到唐代,《通典》载:阮咸,亦秦琵琶也,而项长过于今制,列十有三柱。武太后时,蜀人蒯朗于古墓中得之,晋竹林七贤图阮咸所弹与此类同,因谓之阮咸。咸,晋世实以善琵琶、知音律称。蒯朗初得铜者,时莫有识之。太常少卿元行冲曰:“此阮咸所造。乃令匠人改以木为之,声甚清雅。”此处记录柱的数量变为十三。后世的两唐书都沿用这一说法。值得注意的是,日本正仓院南仓的“桑木阮咸”和北仓的“唐嵌螺钿紫檀阮咸”均为十四柱(见表1)。针对这样的差异,一方面,在中国的乐器演奏中,演奏家有随着乐曲的需要增加柱数的习惯;另一方面古代乐器的修缮与文献辑录的误抄都有可能造成这种变化。对于柱数的变化原因,只能期待能发现更多的历史资料来论证。

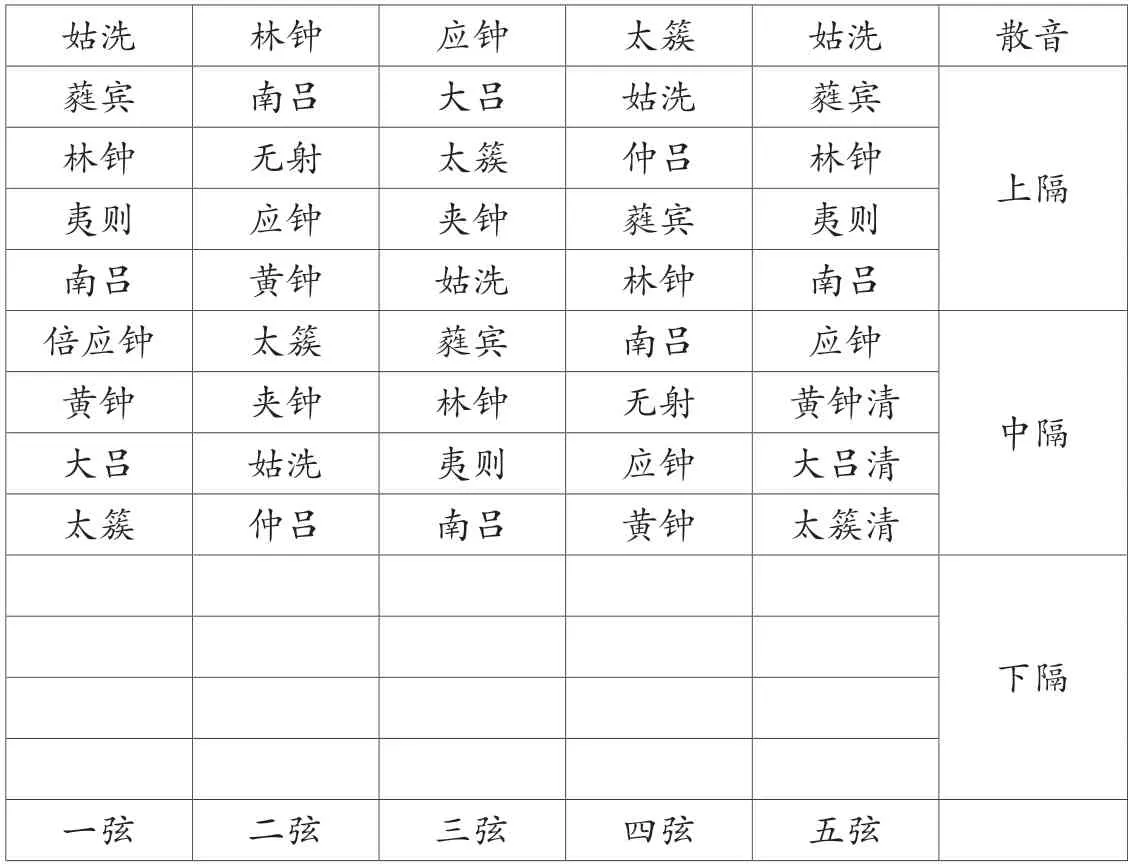

宋代至道元年(995),宋太宗将阮咸发展成五根弦。《宋史》有这样的记载:“阮四弦,增之为五,其名曰:水、火、金、木、土,则五材并用而不悖矣。因命待诏朱文济、蔡裔赍琴、阮诣中书弹新声,诏宰相及近侍咸听焉。由是中外献赋颂者数十人。二年,太常音律官田琮以九弦琴、五弦阮均配十二律,旋相为宫,隔八相生,并协律吕,冠于雅乐,仍具图以献。上览而嘉之,迁其职以赏焉。自是遂废拱宸管。”文献透露出宋太宗将四弦阮增加了一根弦变为五弦,用来应和中国的“金、木、水、火、土”五行。并命人创作各调作品148 首。正是由于宋太宗的这一举动,使得历史文献资料中出现了对于阮咸音律较为翔实的记载。陈旸《乐书》对太宗五弦阮的律制,做了较为明细的记载。其载:“太宗旧制四弦上加一弦散吕五音(吕弦之调有数法,大弦为宫是正声,或为下徵,或为下羽)。阮类琴有浊、中、清三倍声,上隔四柱浊声也,应琴下晖。中隔四柱中声也,类琴中晖下晖。下隔四柱清声也,类琴之上晖。今太常乐工俗谱,按中隔第一弦(第一柱下按黄钟,第二柱下按大吕);第二弦(第一柱上按太簇,第一柱下按夹钟,第二柱下按姑洗,第三柱下按中吕);第三弦(第一柱上按蕤宾,第一柱下按林钟,第二柱下按夷则,第三柱下按南吕);第四弦(第一柱下按无射);第五弦(第一柱下按应钟,第二柱是黄钟清,第三柱是大吕清,第四柱是太簇清,所有夹钟清在下隔也),凡此本应五音,费油浊中清之别也,今诚去四清以合五音,则舜琴亦不是过也。”按照该文献记载,五弦阮柱的排列方式为分上、中、下三隔,每隔四柱。中隔第一弦第一柱下按弦是黄钟、第二柱下按是大吕;第二弦第一柱上按是太簇、第一柱下按是夹钟、第二柱下按是姑洗、第三柱下按是中吕;第三弦第一柱上按是蕤宾、第一柱下按是林钟、第二柱下按是夷则、第三柱下按是南吕;第四弦第一柱下按是无射;第五弦第一柱下按是应钟、第二柱是黄钟清、第三柱是大吕清、第四柱是太簇清。共计15 个音律名,每隔当中的柱上下之间是“半音”关系(如表2 所示)。这里需要说明的是,文渊阁《四库全书》在收录《乐书》该条目时,对于第二弦及第三弦的描述与静嘉堂文库所藏《乐书》有出入。“四库”在收录对于第二弦与第三弦的第二柱时,均将“柱下”抄录为“柱上”。对于有柱类弹拨乐器而言,柱下按音相当于下一柱的柱上音高。所以文中将第二柱下改为柱上的话,则于前文的第一柱下相重叠,也就是相同位置有了不同的律名,所以一定是不能成立的。在静嘉堂文库所藏《乐书》中,第二弦第二柱之后的字模糊不清,但根据排版字形位置,应判定为“下”,而不是“上”;对于第三弦第二柱的记载则非常清晰,为“柱下”。据此,可判定文渊阁《四库全书》在收录《乐书》该条目时有误。本文依据的是宋刊元修的静嘉堂文库所藏《乐书》相关记录。

表1.

表2.

图1.

不仅如此,更重要的是《乐书》关于第五弦的记录是有问题的。该段文献对第二弦与第三弦全部柱数的记载,使得相邻两柱的音律关系为一柱一律(半音关系)得到确认。而第五弦的四个律名,由于没有记载是柱上还是柱下,若是依据对第一柱的描写:“第一柱下按应钟”都按照“柱下”来理解的话,“太簇清”就被推到了下隔。而两隔之间的距离要比同隔内的两柱之间的间距宽接近一倍。所以,一方面,第四柱下按音,就相当于下隔的柱位,而此段文献的记录是针对中隔的,不符合文献一开头描述这是对于“中隔”的描写;另一方面,由于第二弦记录了所有中隔的四个音,我们可以看出其排律的顺序是一柱一律。如果将第五弦的柱下改为柱上,再由第一弦的黄钟向上推算一律,则可得出第一弦第一柱上按为倍应钟,再向下推算一律得出第三柱下按为太簇,这样第五弦就可以得出和第一弦完全对应的高八度音律。据此可知,陈旸《乐书》对于第五弦的描述应该是错误的。第五弦第一柱的“柱下”应为“柱上”。因此,对于第五弦的描述实际应为“第一柱上按是应钟、第二柱上按是黄钟清、第三柱上按是大吕清、第四柱上按是太簇清”。

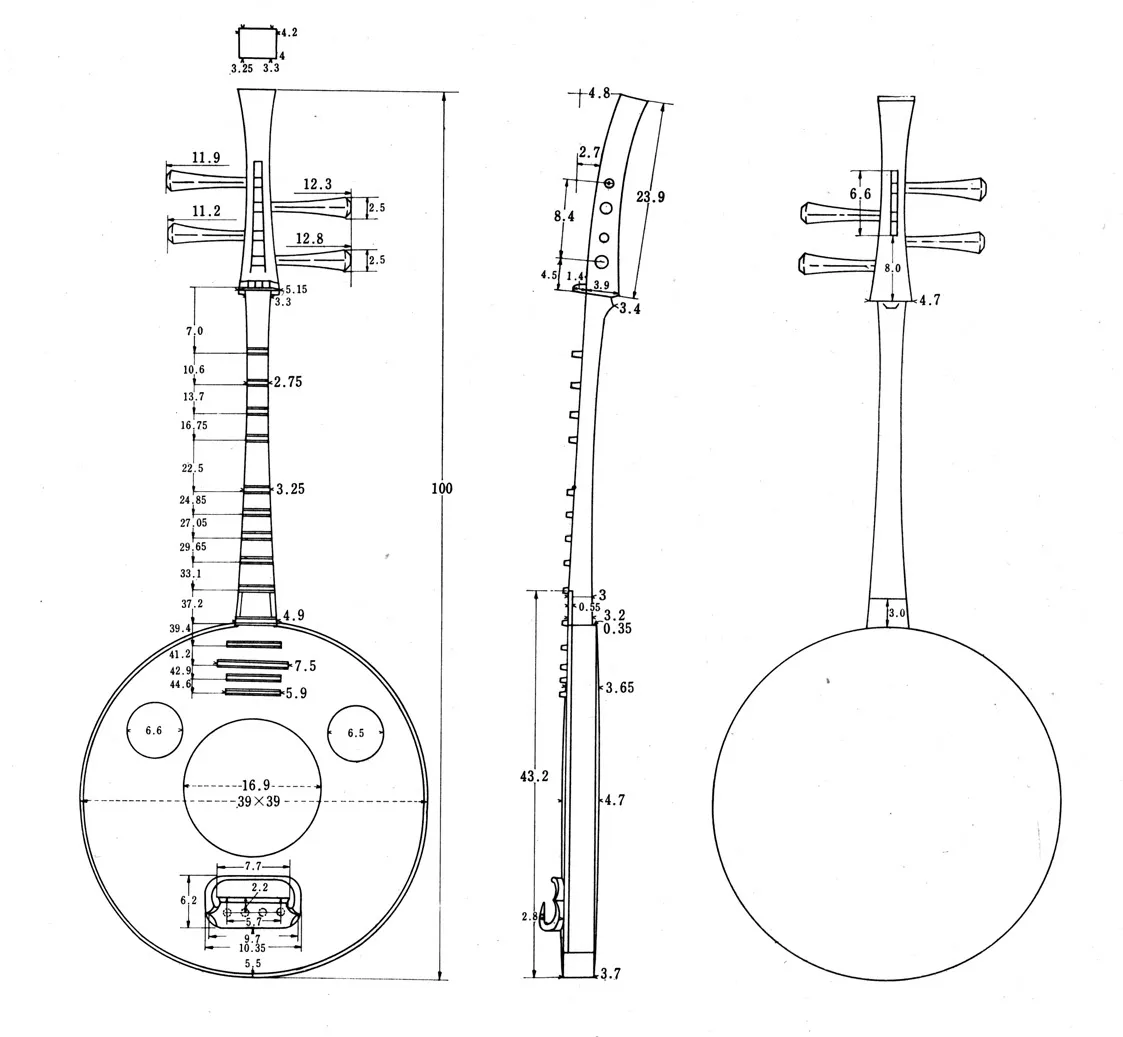

参照相对时期较近的正仓院“螺钿紫檀阮咸”实物数据图(图1)可知,每隔为平行排柱。中隔各柱之间的距离分别为:第一柱与第二柱2.35cm、第二柱与第三柱2.2cm、第三柱与第四柱2.6cm。而中隔第一柱与上隔第四柱之间的间距5.75cm.又因上隔中的柱位间距平均也在3cm 左右,也就是说,隔与隔之间的距离要大于每隔中的柱之间的距离,借由正仓院的阮咸柱位数据,上隔最下一柱和中隔最上一柱的宽度与隔内相邻两柱的比例关系,并结合上海音乐学院赵维平教授团队同尺寸复原日本正仓院阮咸实际演奏音高音响,可以推论上隔与中隔之间应该相隔两律(全音关系)。以第一弦为例:中隔第二柱下大吕向下推算一律,则得出第三柱下太簇一律;中隔第一柱下向上一律,得出第一柱上应钟一律;中隔第一柱上应钟向上两律,得出上隔第三柱下南吕一律;继续向上一律,得出第二柱下夷则一律;继续推算可得上隔第一柱下林钟与第一柱上蕤宾两律;再向上两律可得该弦散音姑洗。由此可以向上推演出五弦阮的所有柱位音律及散音(见表3)。

那么宋太宗在四弦阮上加的是哪一根弦呢?由于阮咸没有乐谱传世,且宋代以前,历史文献对于阮咸的定弦并未记载,所以并不是很清楚。但是在日本文献《和名类聚抄》中有载:乐家有阮咸图一卷(今案云,乐器中无此器名,晋竹林七贤中有阮咸,字仲容,疑仲容因琵琶体所造欤)按图一决阮咸谱云:清风调与琵琶风香调同音(今案琵琶之颈不曲也)。林谦三先生在其《东アジア楽器考》中亦有相关记载。这也就是说,至少在《和名类聚抄》记载的年代,阮咸“清风调”的定弦是与琵琶“风香调”的定弦相同的。那么借由琵琶“风香调”的定弦就可以推算出四弦阮的定弦关系,同时也可以知道宋太宗在四弦阮的基础上加的是哪一根弦了。

表3.

琵琶“风香调”见于《乐府杂录》,其载:贞元中有康昆仑,第一手。始遇长安大旱,诏移两市祈雨。及至天门街,市人广较胜负,及斗声乐。即街东有康昆仑琵琶最上,必谓街西无以敌也。遂请昆仑登彩楼,弹一曲新翻羽调《录要》(即《绿腰》是也,本自乐工进曲,上令录出要者,因以为名。自后来误言《绿腰》也)。其街西亦建一楼,东市大诮之。及昆仑度曲,西市楼上出一女郎,抱乐器,先云:“我亦弹此曲,兼移在枫香调中。”及下拨,声如雷,其妙入神。昆仑即惊骇,乃拜请为师。而后世中国古代文献对“枫香调”的记载则多倾向于故事描述,侧重点在于康昆仑学艺。并无相关定弦调音的记录。而日本学者藤原贞敏于开成三年(838)至唐朝游学,在其后成书于日本的《贞保亲王南宫琵琶谱》的卷末,附有藤原贞敏在唐朝学习琵琶时,带回国的一卷《琵琶诸调子品》,其中有涉及“风香调”“返风香调”等调名。贞元年号历经公元785 年至805 年,而开成三年为公元838 年,前后相差的时间并不长,所以,在没有其他历史文献纪录的前提下,基本可认为其记录的“风香调”是有着一定关联的。在此之后,藤原师长于1177 年前后,编纂《三五要录》,被视为研究日本早期唐乐的重要乐谱集,其中收录了琵琶大量的乐曲,并详细介绍了乐器的调弦法和乐调结构。上文所引《和名类聚抄》的成书年代为平安时代承平年间(794—1192),其成书年代与《三五要录》是可以重合的。由于《三五要录》是一本编纂的乐谱集,而《和名类聚抄》是一本类书,可以推断,至少在这个年代之前,阮咸的“清风调”同琵琶的“风香调”一样,就已经存在了。

据上文推算可看出,宋太宗五弦阮的散音为:姑洗、林钟、应钟、太簇、姑洗。各弦之间的音程关系为:小三度、大三度、小三度、大二度。而《三五要录》所记载的琵琶“风香调”定弦为“南吕、黄钟、姑洗、南吕”,其定弦关系为:小三度、大三度、纯四度。对照律名可知,无论是琵琶还是五弦阮,其共同点在于琵琶的第一弦与第四弦为八度关系、五弦阮的第一弦与第五弦为八度关系。因此,保留五弦阮的这两根弦,以相邻两根琴弦的音程关系来推演的话,将宋太宗五弦阮的第四弦去掉,即四弦阮咸的散音定律为:姑洗、林钟、应钟、姑洗。就刚好可以与琵琶“风香调”定弦关系对应。同时可以从其音律排列看出:第一弦第二柱与第二弦散音相同、第二弦第三柱与第三弦散音相同、第三弦第四柱与第四弦散音同音。所以,根据上述相关文献的共同印证,琵琶风香调的定弦如果为:A、c、e、a 的话,阮咸清风调的定弦应为:E、G、B、e。

然而,乐器的定弦并不仅仅依赖于柱位的排列。乐器形制的长短、琴弦的材质均会影响到定弦。有史可考的阮咸长度在历史上一直有所变化。《风俗通义》所载长“三尺五寸”折合今天的尺寸为80cm、正仓院嵌螺钿紫檀阮咸长100.7cm、正仓院桑木阮咸长100.1cm。众多的阮咸形制长短并不一样,而宋代五弦阮的形制并未记载。由于阮咸的形制长短、音箱构造等,与同时代的四弦琵琶并不尽相同。所以,要完全判定其与琵琶“同音”是非常困难的。除此之外,阮咸在晋代就有据可考使用“檿丝”作为材料制作琴弦。这种蚕丝弦的张力是与“鹍鸡筋”作为琴弦的琵琶不可比拟的。《七修类稿》卷二十七辩证类载:“尝闻开元中,有贺怀智善琵琶,以石为槽,以鹍鸡筋作弦,用锋拨弹之,至今传以为异。不知宋仁宗时杜彬又过于贺,以皮为弦,促节清音,响彻林木,故欧阳有诗忆曰:“坐中醉客谁最贤,杜彬琵琶皮作弦。”从该文献来看,自唐代开元年间至宋仁宗时期,琵琶的琴弦使用材料为鹍鸡筋或皮质。虽然文献的描述有夸张嫌疑,但是,一则外传进入中国的胡琵琶在最初是不太可能使用蚕丝制弦的,二则在中国众多的古代文献资料中均有使用鹍鸡筋制弦的记录。而以皮制作琴弦的上述材料亦不是孤证,《五代史补》载:“冯吉,瀛王道之子,能弹琵琶,以皮为弦,世宗尝令弹于御前,深欣善之,因号其琵琶曰“绕殿雷”也。”但是东传日本的琵琶依目前的资料来看确是使用蚕丝弦,正仓院有存“琵琶残弦”,这种材料的混用,在海纳百川的唐朝,亦存在一定的可能性。所以,从上述原因来看,两件乐器“同音”的可能性有待进一步考究,但定弦关系的一致性是可以通过上述论证证明的。

在中国古代音乐历史的唐、宋阶段,由于受到器乐谱较少,仅存传世的乐谱又由于记谱法的特殊性难于准确翻译等原因的影响。该时段的乐器“音响”在很长一段时间里是音乐史学界所困扰的重要问题。自20 世纪下半叶开始,伴随着对“敦煌琵琶谱”等器乐谱的解译,不断有音乐学者与演奏家尝试复原古乐。逐渐改变中国古代音乐史一直以文献、图像资料为主要研究对象的局面。为各类乐器及体裁的古代音乐音响“还原”,做出了有效实践。诚然,古乐的音响还原,并不等同于完全意义上的再现。首先,唐、宋时代的器乐古谱的解析还存在一定争议。特别是对于节奏、速度等方面缺乏相关记载。且此类乐谱多为“骨干音”提示性记谱,与西方有量记谱法是完全不同的体系;其次,虽然历史文献、图像可以在一定程度上体现琵琶、阮咸的右手指弹与拨弹的基本技法历史脉络,但左手方面的行韵在谱面上没有具体体现。完全依照译谱“一字一音”演奏,是否符合当时代的审美趣味?那么,带着这些问题,我们如何面对古代乐器的演奏“发声”问题呢?

对于阮咸而言,由于受到近现代乐器改良的影响,现今的系列阮乐器经过了较大程度的改革,与唐、宋时期的阮咸有很大程度的不同。要想探究唐宋时期阮咸的音响,就必须以当时代的乐器为实践对象。日本奈良正仓院北仓与南仓分别藏有螺钿紫檀阮咸与桑木阮咸各一把。是现今传世的完整唐代实物(见图2)。

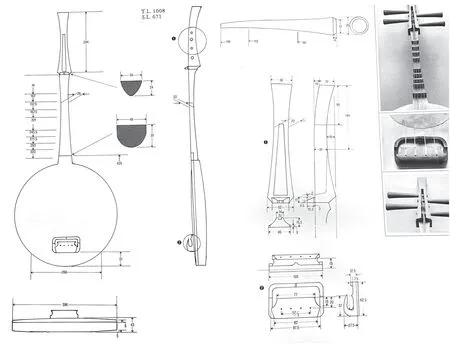

平成6 年(1994)日本国立剧场艺能部编著出版的《古代楽器の复元》一书,详细呈现了正仓院阮咸的解剖图(见图3)。上海音乐学院赵维平教授及其团队,依据翔实的数据图与历史记载复制完成了唐代阮咸(见图4)。该复制阮咸所使用材质与正仓院乐器保持最大程度上的相似,而琴弦与上文所述的“蚕丝”材质是一致的,其是日本研发方在对正仓院所藏琴弦成分分析的基础上制作的。

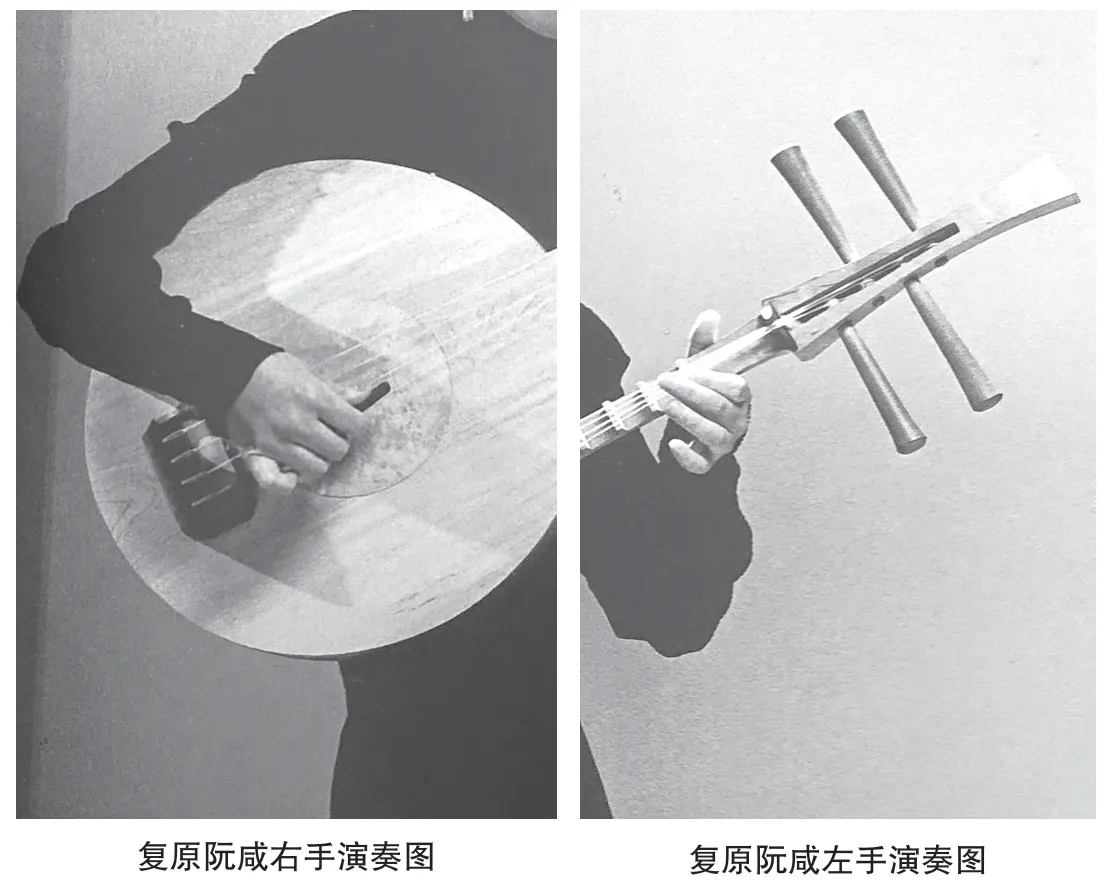

唐代乐器的复制、阮咸定弦的论证,为古代阮咸乐器的音响“还原”提供了有力的基础。演奏法实践方面,日本国立音乐大学的中村かほる女士是以演奏日本“乐琵琶”见长的,其在演奏正仓院复原阮咸时,右手是持拨演奏。据笔者《汉唐时期阮咸史料考》一文考证,阮咸在中国历史的汉唐年间,一直是指弹与拨弹交替,乃至出现并存的局面。从目前的文献资料与壁画、造像来看,拨弹的历史史料证据较多,且指弹的具体演奏技法并无详细的记载。故此,笔者在阮咸音响“还原”方面倾向于拨弹演奏(见图5)。但是,从目前的拨子样式来看,由于缺乏有效的历史实证,无从得知拨子的具体形状与尺寸。只能是参照众多壁画中“细棒状”的样式,再结合唐传琵琶拨子的大小,在此基础上仿制出比唐传拨子小一号的拨子进行试奏(见图4)。从目前的实践演奏来看,以上海音乐学院的复原阮咸与现今的日本“乐琵琶”相比较,复原阮咸的音色较为明亮。但总体音色的属性是较为一致的。左手演奏方面,主要问题点集中在第一柱的按音困难与整体演奏时的音准把控上。由于琴头上的缚弦槽较为细窄,所以琴弦在拉至第一柱时,四根呈现出紧密挨着的情况,对按弦带来了非常大的困难。且由于复原阮咸的品柱较高,琴弦按照定弦音高调好后,在左手手指按压时,稍微用点力就会改变音高,所以,此两项成为音响“还原”实践中,左手演奏法尤为需要关注的基本问题。

图2.

图3.正仓院阮咸解剖图

图4.上海音乐学院复原正仓院阮咸

如上文所述,古代阮咸谱虽有文献记载,但是均没有流传下来。据此,音响“还原”实践的乐谱只能依据日本文献所记载的“清风调”与“风香调”进行。由于阮咸的品柱远多于唐传琵琶品柱,所以在音区与音位方面对于“风香调”的演奏是比较方便的。这一类的实践,在日本由法政大学スティ-フン・ネルソン教授译谱,琵琶演奏家中村かほる女士进行过长期的实验演出。具有代表性的乐曲有《杨真操》。该乐曲出自《三五要录》中的“风香调”条目之下《太常博士杨真操》(见图6)。从中村女士的演奏来看,其主要的演奏理念来自日本的雅乐系统,无论是“风香调”的演奏,还是对“敦煌琵琶谱”的演奏,速度是比较缓慢的,而且是非常严格的依照乐谱一字一音的演奏。力求在最大程度上还原“乐谱”的“本真”。这是一种对文本材料尊重的体现。

需要注意的是,中国古代乐谱在记录方法和使用习惯上与西方有量记谱法有着很大不同。因此,不能在统一历史语境下混淆研究方法,应该根据历史习惯的不同,尊重历史发展规律。日本现有的雅乐系统是包含中国唐代宫廷音乐在内的众多元素经过历史发展演变而来的,并不能单一地依照其演奏理念与习惯进行音响“还原”。而是要参照该乐器与乐谱所处年代的发展场景和音乐商榷的条件,从历史文献记载的该时代文化传统、风俗习惯、历史故事等出发,将诗词歌赋中的描绘形容作为参考对象,在综合考虑下进行复原实践。“音乐商榷”这一观点是由美国密歇根大学林萃青教授所提出的,是对于在古乐复原实践中的不能“完全再现古乐”的解读原则和策略。其认为,对于音乐历史文化,要明朗其是记录事件的本末史实还是记忆的描述;对于作者亲历经验,要判断其是客观的报告文学还是文艺创作的描述;对于作者听闻的抄录,要进行分析解读、合理推断。并将上述材料与同时代其他的史料进行对比。同时要区分个别性的音乐史料和广泛性的史料。将时间、空间、人物、对话等有效讯息结合分析。掌握写作的场景与参与人所在的场景。在这个基础上进行的复原实践,他称之为“音乐商榷(Musiking)”,即个别人士在特定的时间、空间、社会条件下有目的操作音乐。从而与对手对话,争取希望得到的成果。并构建出音乐商榷场景(Musikscape),即参与人士有目的的、有选择的,通过共同理解接受的语汇,商榷对话时所构建的音乐文化理念化实现(conceptual reality:soundscape)。并指出音乐商榷的参与人(musiker agent)是自愿积极参加音乐活动的主动和被动人士。提出进行时间和空间的解构和重组,用过去的历史典故或声音来构建当事时代的音响情绪。以敦煌琵琶谱中的《倾杯乐》为例,中村女士依照日本雅乐的演奏理念,其演奏速度为以四分音符为一拍,每分钟50—60 拍,而同为复原乐器的美籍演奏家菅原朋子却将速度翻快一倍演奏。从《倾杯乐》的历史记载来看,虽然早期与“登歌六言”有着一定的关系。但是,日本大量学习中国宫廷制度与音乐形式是在唐代,这一时期《旧唐书》载:太常乐立部伎、坐部伎依点鼓舞,间以胡夷之伎。日旰,即内闲厩引蹀马三十匹,为《倾杯乐曲》,奋首鼓尾,纵横应节。正是由于这种对应节奏、踏马而舞的内容与形式,笔者倾向于后者的速度设定。在演奏技术方面,亦可对现有的单音“乐谱”进行适当的“行韵”处理,以丰富其艺术表现张力。事实上,此类相关问题已经被逐渐地纳入音响“还原”的具体工作之中。2019 年笔者在参加日本京都市立艺术大学第54 回系列公开讲座时,曾与スティ-フン・ネルソン教授和中村かほる女士进行交流,他们也正在调整其原有的演奏理念,并以新的速度设定与“加花”技法上演了《三五要录》中的《上原石上流泉》。而在上海音乐学院《早期复原乐器重奏专场音乐会》上,笔者曾尝试使用复原阮咸演奏由陈应时教授译谱的敦煌琵琶谱,并尝试演奏Laurence Picken 先生翻译的诸多乐谱。对复原阮咸的音响“还原”与理论研究进行初步的实践。

图5.

图6.太常博士杨真操

阮咸在中国古代音乐历史发展中,有过辉煌的一面,相关历史文献均对其有文字记载。同时,其历史形态还多见于各种壁画、造像中,在日本奈良正仓院藏有两把中国唐朝时期的实物阮咸,亦是现存为数不多的该时期的实物乐器。虽然史书有记载其曲名及乐谱书,遗憾的是其古代乐谱并未传世。而宋代以来阮咸逐渐消失于中国的历史舞台,至今以来只见其影无闻其声。不可否认的是,在现存的历史文献资料中对其记载相较于其他乐器还是偏少的。陈旸《乐书》中的这一律名孤证,经过上文释析,虽可结合其他论据相印证,但是仍然存在未解之处。比如散音不能合“吕”,吕弦的数种调法又是如何?大弦为宫是正声,或为下征,或为下羽,又当何解?当然这些问题,就必须要结合具体乐谱来进行分析,这就进入了一个尴尬的境地,因为没有乐谱传世,所以这个谜团要期待未来更多历史资料的发现。将《三五要录》中的风香调译谱,在复制阮咸上进行实践演奏,进一步论证其演奏的各种可能,“还原”其音响效果。此举虽然并不能还原唐宋发声,但至少可以为中国古代音乐史中缺少“音响”聆听做一些贡献,为大量的文献辅以音响的佐证。据此,本文仅就现有的文献材料,辅以日本流传的“清风调”与琵琶“风香调”相互佐证,仅推演出一调之定弦关系。而日本正仓院的十四柱阮咸又意欲何为?其九柱之下的柱位是无法与《乐书》的排柱规律相匹配的,且多出的一柱又是何意?历史对于阮咸的记录实在有限,诸多的混淆之处仍需要理清。目前,阮咸音响“还原”演奏与理论构建在中国正处于起步状态,亦是未来研究努力的可能与方向。