遥远的凝望

2022-07-05熊远报

熊远报

《北国之春》《津轻平野》中的离愁别绪

二十世纪七十年代末,日本的文学艺术作品与日系产品涌进中国,悠扬清新的歌曲《北国之春》经吕远的翻译和蒋大为的传唱,深受中国人喜爱,其影响经久不衰,至今仍然是中国KTV中的保留曲目。而几年后由歌唱家吉几三为千昌夫作词作曲、词曲格调与《北国之春》相同的《津轻平野》却没有那么幸运,既无人译介,在中国也无人知晓。优美的故乡风景与母亲温暖的包裹,相互暗恋无从表白的姑娘,沉默寡言父兄的闷酒,稚嫩的童谣与久违的乡音,是《北国之春》用歌词与旋律编织的多重场景,蕴含了一个离家多年、在繁华都市单打独斗的青年,是否回乡的苦思与纠结。《津轻平野》则描述风雪肆虐、美梦也被冻僵的时节收拾进城行装,春暖花开之际拎满城中礼物,哼唱乡土民谣,神采飞扬地从蒸汽列车下来的北国父亲形象,充满了平原少年对亲人回家的喜悦和期待。两首歌曲的音乐浓缩了日本农村,尤其东北地方的韵律、节奏与风情,带有因隔离与丧失而产生的淡淡哀伤,具有农村和北部生活体验的词曲作家与歌唱家通过思念故土、故人、父母这些关键词,共同演绎了高度经济成长时期因进城与家人的隔绝以及孤独的乡愁(nostalgia),遥远的相思与凝望再现了离愁别绪的人生体验。其不同之处在于,一个是闯入都市、难返家乡的青年故国之思的多重镜像,一个则是试图抹平收入差距、小有所获的中年人农闲进城打工的循环。《北国之春》问世之后不仅在日本国内引起巨大反响,而且马上风靡东亚和东南亚。由于这些地区当时并没有与《北国之春》同步的社会经济体验,要么原词原曲,要么翻译传唱,保留原曲,填充新词则衍生出与原词曲相去甚远的蕴意。日本百年近代化与城市化中积淀的那种离愁别绪在当下似已时过境迁,再难以引起共鸣。不过,如果把《北国之春》与《津轻平野》中农村青年赤手空拳扎根城市,中年“候鸟”在城乡间衔接自如的职业转换放在近代化与城市化这一带有普遍性的历史过程中来审视,则又是非常值得深思的问题。

进城—凝结百年的乡愁

《北国之春》与《津轻平野》漫溢的乡愁与隔空凝望状态的一个前提是大量人口的空间—远距离移动、長期异地居住—以及职业转换。但一般情况下,满足这些条件并不容易。众所周知,中国古代除政策性移民与战乱等非正常状况下的流民,正常情况下的远距离商旅等需要官方开具类似“路引”即身份证明和长距离旅行的许可等,东亚传统社会的乐土重迁现象其实不单源于农业社会中正常活动半径狭小的人们对陌生世界的恐惧心理,与履行纳税和承担徭役责任相关的户籍登录等行政制度规定事实上也限制了在异地的长期寓居与移居。江户时代的日本对农村人口进城打工虽无严格限制,但打工者回归故乡是不言自明的前提,法令限制了人的移居,幕藩体制下移居犹如进入不同领主辖区,难以获得相应的社会身份与经济地位(参照速水融《历史人口学视野中的日本》第4章)。当时进城的打工仔大多如候鸟一般,定期在既定出发点和终点间作往返移动。在工业制造体系形成前,进城打工主要在体力劳动与服务性行业,与农业等体力劳动相比,工作环境与收入的优势并不明显。而且受城市劳动力需求的限制,入城打工者的人数规模与社会经济影响尚难引起广泛注意。传统种植业与制造业间在劳动环境与收入方面出现明显而且不断扩大的差距,亦即城市与制造业具有显而易见的优势与魅力,是在工业经济体系真正扎根城市之后。城市能够开放性地容纳进城打工者,或者说普通百姓具有职业与居住地选择的自由,是在结束幕藩体制,明治政府实施殖产兴业政策,导入西方资本主义体制,全面推进近代化,取消百姓的国内移居与国外旅行禁令以后。能够把周边农村地区合适的年轻人吸入城市,形成比较大规模、连续不断进城潜流的驱动力,是围绕制造业的社会经济体系形成与扩展对产业工人、服务行业劳动力的持续、大量需求,具有比较优势的薪酬体系,以及通过自身一定的体力与教育和职业知识条件,愿意付出必要的努力就能实现自我价值和梦想的城市生活。到《北国之春》问世的二十世纪七十年代,近代化和城市化也与世界的技术发展同步,经历了数次比较大的更新升级与调整,日本的社会经济增长速度与发展水平已臻高峰。

东亚传统社会长期以来形成了以种植业为主的农耕经济系统,大航海时代开启跨越海洋的复杂交易将世界的主要区域连接起来。在几百年间,以矿山的开采和冶炼等特色产业,手工业和远距离商业的展开为中心,新生与扩展了不少市镇和城市,这些逐渐扩充与新增的城镇成为接纳农村人口的新基地。但至十九世纪中期以后,才逐渐形成以制造为核心的近代工业体系的扩展与传统种植业体系的逐渐退缩,两种主要社会经济体系并存的局面。明治维新开始,引进西方工业制造体系,以开发港口、修建远距离铁路等基础设施为先导,推动了新经济体系的成长、扩大,出现了大量劳动力需求。江户时代积累起来的高识字率与“读书热”,既为城市与基础设施建设输送了大量的体力劳动者,也为新兴的制造业与商业服务行业提供了符合基础条件的从业人员。事实上,因明治政府以“村无不学之家,家无不学之人”为目标,一八七二年公布《学制》法律,在全国实施不问男女,不问社会身份,自六岁起接受八年的义务教育。这种在当时的先进国家也少见的义务教育体制提升了日本全国人口的教育水平,为近代产业制造与城市生活扫除了基础障碍,使大批农村青年男女得以源源不断地进入城市,在制造与服务行业找到安身立命之基(北冈伸一《明治维新的意义》第4章,新潮社2020年)。为近代经济系统提供较高素质的产业工人与服务人员的这种“输血”,充实与扩大了城市的内涵。从居住环境、生活条件、收入水平看,进入城市从事产品制造与商业服务远比受气候等自然要素左右的农林牧渔业安全和稳定,明显优越的劳动回报率,更好的生活环境使入城成为农村年轻人的理想选择。而野心勃勃的脱亚入欧、构建西欧式政治经济与社会体系的庞大计划,为年轻人提供了圆梦的机会,也为人口的移动与职业、居住地的选择提供了现实可能。

江户时代寺小屋(寺庙学校)内的授业场景

0865259D-DB0E-4F59-A525-A8F0F9F2C9A2各地农村人口流入城市的过程自明治维新至二十世纪经济高速成长期延续了一百多年,一系列统计数据可以清晰地重现大量农村人口延绵不绝地进入城市的状态。

江户时代的人口状况呈一个起伏变动的曲线,明治开始人口进入长期的快速增长期。明治初日本总人口约在3800万,四十年后的一九一二年超过5000万,一九五0年达到8000万,八十年间人口增长一倍,一九六七年人口已经达到一亿,十几年中人口净增2000万,二十世纪八十年代初超过一亿两千万(据内阁统计局《明治五年以来我国的人口》和总务省统计局《国势调查》,内阁府2004年网站公开信息)。

《日本经济史:1600-2000》[日] 浜野洁等著 彭曦等译南京大学出版社2010 年版

一八八五年至一九四0年日本的国民生产总值(GNP)增长与人口增长趋势大体相同,一八七二年至一九四0年日本国内纯生产(NDP)在产业结构的构成上,农村/农业相关的第一产业与上述人口和国民生产总值变化的曲线正好呈相反方向,第一产业由一八七二年占比的70%左右下降到一九四0年的40%左右,而第二与第三产业由一八七二年占比不足30%,到一九四0年上升至占比近60%(浜野洁等《日本经济史:1600-2015》)。在近代化推进过程的产业结构中份额不断下降的事实,意味着与农业相关的人口脱离农村进入城市,进行了新的职业与居住地的选择。另外一些有效统计数据也可以看出这种变化的轨迹,日本城市人口在一九二0年占总人口比的33.1%,至一九四0年达40.7%,二十年间城市人口的净增近1000万,吸纳人口力度强大的东京与大阪城市圈在这个时间段净增了650万人。吸纳人口的谜底在于制造产业的快速扩张,这两个城市圈一九四0年占全国总人口比的21%,加上爱知(名古屋)与福冈两个工业城市圈,四大城市圈人口占日本总人口的四分之一以上,城市总人口与大城市圈的人口规模变化显示了城市的持续膨胀(同上)。二战结束后,随着日本经济的复苏與高速成长,城市中各职业的收入比较优势越来越凸显,不断地吸纳农村人口,更多的年轻血液流入城市。这个过程的背面,农业在国民经济结构中的份额由一九五0年起开始迅速下滑,至一九八0年所占比只有10%。因产业重要性的持续下降导致劳动力不断转移,农林牧渔相关的劳动人口在这个过程中大量流失。日本经济开始进入高速起飞轨道的一九六0年初,农村就业人口还有1400万以上,但此后十年间流出人口超过400万,至二十世纪八十年代初,农村就业者已不足700万,二000年以后更下降到400万,二0一九年仅剩168万。从这些数据可知自明治维新起的一百年间,农村成为支撑日本近代化和城市化的人口供应源,其中制造业、服务业吸纳强度最大的是《北国之春》问世前的二十世纪六七十年代。一九六0年至一九六五年即日本第一次举办奥运会前后,东京、名古屋、大阪三大城市圈吸纳外来人口达到巅峰,东京圈每年新进的外来人口高达30万(同上)。单单看到这些数据的变化,我们脑海里马上就会浮现一幅各地农村青年一百多年间持续涌进城市的画面,其中也包括不少在城乡间往返的季节性打工“候鸟”。作为一个结果,农业的萎缩与从业人口的高龄化不可避免。另一种风景就是向周缘快速扩张的城市巨大化,而外延空间扩大中的城市内部越来越拥堵,被制造出来、被包装起来的都市“风景”之区与枢纽之地不断出现众多刚刚进城的新面孔,其反面是广阔的乡村成为人烟越来越稀少,越来越空旷的寂寥之地。进入二十一世纪,日本农业在整个经济结构中所占比降至4.5%,农村社会也一步步“空洞化”。

在持续不断的由村进城的滚滚洪流中,进城者通常经历了在城市与职业间数次的移动和转换过程,逐渐在城市中安定下来,但融合了道教和佛教信念、仪式的祖灵信仰与故土之思仍然犹如一根风筝上的细丝,将他们与故乡以及父祖的原生地牵连起来。不过,职业、居住地的选择与长期的离别,给他们以及相关者的精神世界和心灵带来了深刻的影响。战后的反思、怀旧与伤痛叙事正是沉淀一百年乡愁的反映,《北国之春》只是这种浓烈情绪的一个鸿爪雪痕。当然,《北国之春》不是单纯的怀旧、失落与莫名忧愁情绪的表达,而是对数千年构建起来、代代相承,几乎刻进基因的农业文明的常识、生活节奏与感觉、审美以及对土地的依恋丧逝的一种哀伤,“城里不知季节已变换”的歌词包含了两种社会经济与生活体系区别的种种内涵。这种乡愁实际上是工业化与城市化时代回望传统文明,亲近土地与自然的一种心理和生理需求。

《近世日本经济社会史》[日] 速水融著 汪平 李心悦译南京大学出版社2015 年版

空间移动、职业选择与城市化

城市化对个体与人群而言,是一个空间移动,职业选择与社会身份调整、改变的历史,对社会而言是一个社会经济系统转换的过程,是十六世纪以后世界主要区域存在时差与程度相异的共同历史现象。受早期全球化的波及,以及因为国内远距离商业和国际贸易的影响,进入十六世纪后,中国大量乡居者开始脱离农业与农村、选择进城从事工商和服务业的社会大变动。商业利益的牵引与农村生存环境日益恶化(赋税加重与农业经营边际效益降低)的逼迫,导致很多人一直处于择业与漂泊的路上,当时人敏锐地感受到了这种变化,江南著名学者何良俊按照时间序列描述这种变化的细微环节与原因时称,“正德(1506-1521)以前,百姓十一在官,十九在田。盖因四民各有定业,百姓安于农亩,无有他志;官府亦驱之就农,不加烦扰。故家家丰足,人乐于为农。自四五十年来,赋税日增,徭役日重,民命不堪,遂皆迁业。……昔日逐末之人尚少,今去农而改业为工商者,三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食者,又十之二三矣。大抵以十分百姓言之,已六七分去农”(何良俊《四友斋丛说》卷十三、史九)。一五七三年去世的何良俊所描述的脱离农业、选择工商的高比例社会移动,当然不能视为中国全土的社会变化,但至少是当时中国经济最发达的江南地区长时间的显著现象,这也不是他一个人的观察,如万历《歙志》作者这些同时代人和后世的学者也有相同或类似的描述。0865259D-DB0E-4F59-A525-A8F0F9F2C9A2

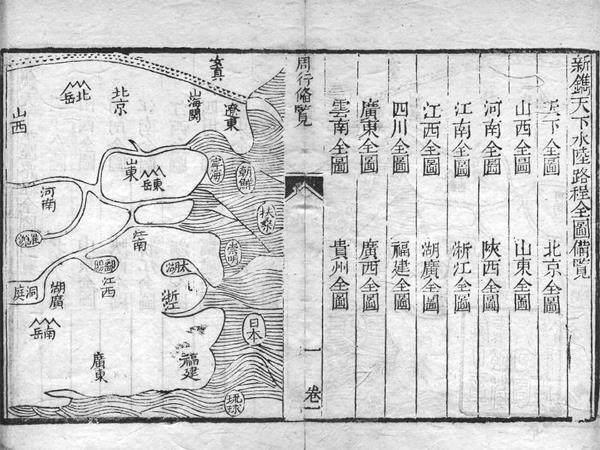

《新镌天下水陆路程》,清乾隆刻本

不过,大航海以后持续了一百多年的中国早期商业化与城市化过程因明清政权交替而中断,十八世纪以后中国社会出现的空间移动、远距离商业、市镇的新生与城市规模的扩充则呈现另外一种面貌。在持续脱离故土与农业、于超大空间移动,甚至远涉海外谋生的过程中,传统中国社会除了生产和编撰了不少《天下水陆路程》《杜骗新书》《万用正宗不求人》等地理、旅行、信用与避险、各种契约与约定俗成规则的实用知识外,在精神文化层面,既没有反映离别与隔绝的唐代边塞诗类作品,也没有深掘离散愁苦的思想结晶。与游走异国他地的乡愁情绪稍有关联的是产生了大量的宗谱,宗谱与中国人的祖先崇拜和血缘、地缘归宿意识有关系,同时也具有广域空间移动社会环境下的实用“联络图”性质。但这个时期的空间移动与大量人群进城,转业工商并不意味城市化与近代化的结合,城市化过程中真正具有革命性意义的转折在于是否运用了以化石能源、引擎机器为动力,在一系列技术创新与生产体系革命下构建比较系统而庞大的制造业体系,一个有限的空间可以容纳众多的人口,并且能够确保绝大多数人正常而有序的社会经济生活。所以何良俊与同时代人描述、后来被学者们解读为“资本主义萌芽”的十六世纪中期以后的社会喧嚣与广泛的社会变动,还只是一种早期的商业化和城市化,是中国传统社会高度的手工业生产能力与世界市场比较广泛而持久的连接,早期全球化波及中积极参与的连锁反应。

在以种植为中心构建起来的经济与社会体系向制造业为中心的社会转变过程中,东亚地区虽然因各自的社会状况有不同的具体表现,但在大体相同的机制下经历了共同的路径。一定规模的人群比较频繁的空间移动,进入市镇与城市,大量的人口卷入制造业、跨国和远距离贸易中,远离故乡、脱离农业,进城就业、定居,成为城市居民,是这一洪流中持续的、最突出的动态景观。在城市规模扩充、城市内涵充实的同时,也制造了涵盖远远超越城市范围的革命性消费文化的资本主义体系不断扩充市场,将生产、供应、消费与世界市场连接,建立了具有高度扩张性与复制、衍生能力的现代生产体系,扩大的量产与量贩中吸纳了大量的基础劳动力。国家政权也参与进来,成为极为重要的推手或直接的力量。在这一过程中重要的劳动力供给关系方面,农村成为城市扩充源源不断的输血源。

何处是归乡?

城市的扩容与市镇的新生,城市与农村间移动、居住、择业壁垒的拆除成为基础条件,由市场的需求与劳动力/资源的配置机制,将大量进城者以及在城市间移动者导入一个动态平衡与有序的状态。农村人口大量进城与不间断的移动过程,从另一个角度理解,就是进城者在现代产业体系下的制造业以及相关服务业内长期工作,为整个城市系统的滚动性扩充与正常运行补充劳动力。在以制造业为核心的城市社会经济结构中,流动为常态,职业和社会阶层总是存在由低端上升的移动与位置转换,重体力、高强度、安全与健康高风险、工作时间和生活节奏不规则而收入偏低的职业与岗位,通常留给后来者和弱势人群选择,资深者移转工种或岗位与新进替补,城市职业内部配置与职种的人员安排基本遵循了这个原理,开始被强调的高度化、专门化的知识教育与激烈竞争下的制造业的规模扩充和标准化同步,学历也逐渐成为移动与择业中的共识和公认标准。尽管离开种植的现场,成为产业工人或服务人员是农村人口最初的理想选择,但因教育(学历)水准与职业训练、经验等问题,在很长的一个周期中,由农村进城群体通常会长时间处于职业与社会经济地位的底层或边缘。

对无论是在知识积累,还是在产业从业经验侧面,可以说是赤手空拳闯入城市的劳动者,亦即脱离长期构筑(继承)起来的熟人社会圈,无所凭借地在陌生人群中谋生者而言,城市并非处处充满了希望、机会与选择。在职业与居住安定,融入都会之前,他们长时间与漂泊和孤寂相伴随,同过去人际关系间的隔绝和疏离,以及面对职业择定、职种与社会位置上升、种种生活难题时的迷茫无助和意外风险、经济压力,饱尝被歧视为“乡下人”或他者的精神折磨、身心无所归依的悲苦,是缠绕着新入城者的生活常态,这些与对老亲、暗恋的对象以及陪伴自己成長风土的怀念都是乡愁情绪产生的现实基础。

在全球化与信息技术飞速发展的今天,如果能够有效处理工作与沟通方面的语言障碍,在村在城,身在何处,在职业和工作中已经开始变得不太重要。日本农村的空洞化早已经成为现实,所有人因意愿与资质等状况在居住地与职业间可以比较自由地转换,出生地、养育地的概念与意识不再固定,法律上、意识中的籍贯已经被赋予个人番号—全社会的数字化管理而消解,养育过程与养老担忧也通过比较完善的社会化服务与社会保障体系,特别是政府的深度参与来完成,东亚地区特有的“孝悌”价值观念长期延续的土壤一点点流失,家与家乡的概念变得模糊不清。日本政府为解决人口集中大城市圈,导致乡村和中小城市财政贫弱和年轻人口进一步流失的问题,通过实施所谓“故乡纳税”政策,留下了一个带有温情的乡愁尾巴。不过,在城市化深化的过程中,家与家族结构发生了革命性的变化,确保DNA代代相承秩序的婚姻与家庭制度受到严重冲击,不婚不育族的增加(据荒川和久整理的国情统计数据,在人口最多的东京,2020年终生不婚族男性超过25%,女性超过20%。yahoo JP网2021年12月4日),家与家乡意识的模糊暧昧,社会归属感成为困扰当下日本人的重要问题。而且,在日本人的精神进化中,战后长时间的集体反思、反省历史已经过去,不断再生产乡愁情绪的“演歌”潮与经济泡沫同步衰退,演唱者、作词、作曲均后继无人,更为关键的是听众早已老去,电游时代的玩家和展望“元宇宙”走向者如何会去吟味《北国之春》的背景与内涵?对传统社会经济体系乡愁的消散正成为今天的另一种“乡愁”。

何处是归乡?只要人在途中,可能都是一个自我放逐者或被疏离的异乡人。

二0二一年十二月十八日初稿于东京

二0二二年四月三十日修改0865259D-DB0E-4F59-A525-A8F0F9F2C9A2