隐私保护自我效能对App用户隐私安全保护行为的影响研究

2022-07-04刘思晴刘国巍

刘思晴 刘国巍

(桂林航天工业学院 管理学院,广西 桂林 541004)

移动互联网应用程序(App)已成为人们工作生活中不可或缺的一部分。人们在使用移动App时,面临着不经意间泄漏个人信息[1],以及在用户不知情情况下个人信息被不当传播和使用等的隐私风险[2-3]。网信办指出,App强制授权、过度索权、超范围收集个人信息的现象大量存在,违法违规使用个人信息的问题十分显著[4]。在隐私侵犯事件频发的情况下,许多人认为自己没有有效的措施保护披露在网络上的个人隐私信息[5],在面对隐私安全威胁时往往会放弃采取隐私保护[6],因而容易受到隐私安全威胁。因此有必要对如何提高用户运用现有能力应对隐私侵犯进行研究,以提高用户的隐私保护意识,减少个人信息隐私受侵犯情况,提升用户使用移动App的舒适度与积极性,从而推动移动App健康有序发展。

隐私安全保护行为是指将采取的隐私安全保护措施[7]。隐私保护自我效能是指个体对控制自己信息边界不受侵犯能力的信念[8],是提高用户隐私安全保护行为的关键驱动因素[7]。有研究表明,隐私保护自我效能高的用户在采取安全行为时往往信心满满,故有利于采取对隐私安全保护行为[9-10]。但也有研究发现,可能存在其他因素的影响,导致移动用户的自我效能没有对其信息安全行为意愿产生作用[1]。因此,理清楚隐私保护自我效能与隐私保护行为之间的关系对提高用户隐私保护意识,加强App开发商和运营商为用户提供更安全的隐私保护服务具有重要意义。

Bandura提出个体的自我效能对行为的影响,认为自我效能通过个体的认知、情绪、动机等因素影响个体行为[11]。实际上,移动用户本身无法完全监督移动服务商收集使用个人信息的情况,因而大多数移动服务商会履行保障用户个人信息的法律义务,提供隐私保护机制,包括隐私设置功能、隐私政策声明等,用户也基于此做出隐私相关决策。已有研究也指出,隐私保护机制的感知有效性是产生用户保护动机的重要因素[9]。因此本文推测隐私保护自我效能可能通过影响隐私保护机制的感知有效性进而影响其隐私安全保护行为的意愿。

以往研究大多聚焦自我效能对用户隐私保护行为意愿的直接影响研究,对于隐私保护自我效能对隐私安全保护行为的作用机理研究较少,更少有探究隐私保护机制在其中的中介作用。因此,本文将隐私保护自我效能分为内部和外部两个维度,探究隐私保护自我效能对隐私安全保护行为的影响机理。本文研究结论有助于丰富信息隐私保护相关研究,帮助移动服务商和政府等相关组织采取有效措施促进用户隐私安全保护行为,提升用户使用移动应用的舒适感与积极性。

1 文献综述

众多学者基于保护动机理论、社会认知理论和计划行为理论证明了用户的威胁评估和应对评估[7],以及威胁评估中的感知威胁[1,10]、感知威胁严重性[12]、感知威胁易感性[12-13],应对评估中的自我效能[10,13-14]、反应效能[1,10,13]都正向影响其保护动机与隐私保护行为意愿。此外,隐私关注也是促使用户产生保护动机以及保护行为的重要因素[15-16]。智能手机用户以往信息安全方面的经验对其信息隐私关注和信息安全行为意愿、信息隐私关注对其信息安全行为意向均产生正向作用[17-18]。还有少数学者从人格特征出发研究隐私保护行为。例如:Uffen[19]等基于人格特质理论,发现智能手机用户的人格特征通过认知因素对其信息安全行为产生了影响。

自我效能不仅对隐私安全保护行为产生影响,也对互联网隐私关注产生重要影响[20]。吴丁娟[21]等研究发现,自我效能负向影响隐私关注,反应效能正向影响隐私关注。单思远[3]等针对社交媒体研究发现,信息隐私保护自我效能、公平性感知和服务质量感知三者均负向影响信息隐私顾虑。但也有学者在研究精准广告时发现,用户对防范精准广告隐私泄露风险的自我效能感正向影响其隐私关注[22]。此外,还有学者发现自我效能可通过影响用户的互联网隐私担忧进而影响其隐私保护行为[23]。

有学者进一步全面分析了自我效能,并发现自我效能对用户隐私保护决策的间接影响。例如,许一明等[6]将隐私保护自我效能分为内部与外部两个维度,通过实证研究发现社交网络用户的隐私保护自我效能通过隐私疲劳间接对隐私保护脱离行为产生影响。任卓异[24]等发现,内部和外部隐私保护自我效能对隐私关注和隐私疲劳有不同程度的影响,进而影响了信息披露意愿。

综上所述,可以发现现有研究虽然意识到隐私保护自我效能对用户隐私安全保护行为的影响,但大多是关注自我效能与隐私保护的直接影响,对自我效能与隐私安全行为的影响机理探究还相对较少,更少考虑积极态度感知的中介作用。因此,本文将自我效能分为内部隐私保护自我效能和外部隐私保护自我效能,引入隐私保护机制(隐私设置、隐私声明和政府监管)的感知有效性,探究用户隐私安全行为的影响因素,以期对现有信息隐私保护研究进行一些有益补充。

2 理论基础与研究假设

2.1 隐私保护自我效能与隐私安全保护行为

保护动机理论(Protection Motivation Theory,PMT)认为,面对威胁时,个体是否产生保护行为动机存在两个评估过程:威胁评估和应对评估。威胁评估是对威胁的严重性和易感性的评估,应对评估是对自我效能和反应效能的评估[25]。虽然保护动机理论提出了两种评估视角,但本研究聚焦在应对评估,原因主要有两点:一是在网络隐私侵犯频发下,用户感知到隐私威胁却缺乏应对,本文旨在提高用户的应对行为。二是信息隐私相关研究对威胁评估与应对评估有了一定的研究成果,但却未指出应对评估中自我效能和反应效能的哪些具体因素会对隐私安全保护决策产生作用。

自我效能是指人们对自己是否有能力完成特定任务的信念[26],是影响个体感知[27]、行为意愿[28]的重要因素。在信息隐私领域,自我效能是指对自己能够控制个人信息隐私不被不当收集和使用等的信念[22]。基于保护动机理论众多学者都已证实,自我效能对用户的信息安全保护意愿和行为能产生正向影响[1,10]。内部隐私保护自我效能反应了个人对自己有能力保护个人信息隐私的信念[6],内部自我效能越高的用户,在完成任务时焦虑感越低,越相信自己能完成[29],越能增加其执行意愿[7],因此内部隐私保护自我效能越高的人越能产生隐私安全保护行为。外部隐私保护自我效能反映了个体对自己在外部帮助下有能力保护个人信息隐私的信念[6]。同样的,外部自我效能越高的用户,焦虑情绪也会越低,因为他们在外部的支持下,会更有信心完成任务[29],因此外部隐私保护自我效能越高的人越能产生隐私安全保护行为。据此,提出以下假设:

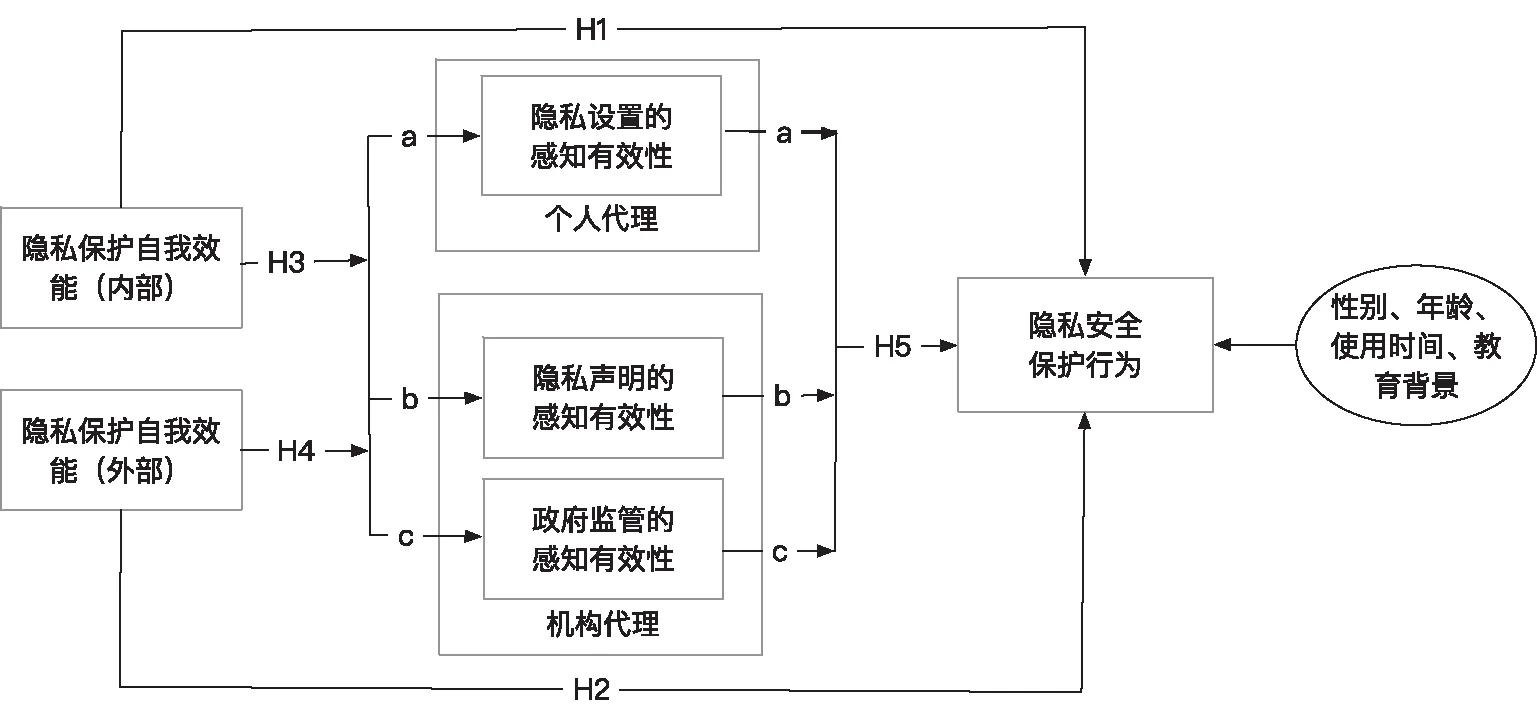

H1:内部隐私保护自我效能正向影响隐私安全保护行为。

H2:外部隐私保护自我效能正向影响隐私安全保护行为。

2.2 隐私保护自我效能与隐私保护机制的感知有效性

控制代理理论(Control Agency Theory)认为,不仅个人可以控制信息的收集、使用等保护个人隐私,政府和行业监管机构等代理控制也可保护个人信息隐私[30]。隐私保护不仅是个人问题,也是制度结构的重要方面[31]。移动App履行法律义务提供隐私保护机制以保护用户隐私信息,其中包括隐私设置功能,用户可以利用这些功能控制和管理个人隐私信息;隐私声明,移动服务商保护用户隐私的说明。同时,政府依据隐私保护相关法律法规进行监管,以限制公司滥用和不当处理个人信息。

根据控制代理理论,本文将这些隐私保护机制与不同类型的控制代理机构联系起来分为两类:个人控制和代理控制[30]。从个人、企业、政府三个层面提出本文的三个因子:个人控制(隐私设置)是由个人直接控制信息的流动实现信息隐私保护。代理控制(隐私声明和政府监管)是以制度为基础,由机构(例如,移动应用服务商和政府)确保用户披露的信息隐私是安全的。

研究表明,自我效能是影响个体感知[27]、行为意愿[28]的重要因素,用户会基于隐私保护机制的感知有效性做出隐私相关决策[32],因而,自我效能可能会影响用户对于隐私保护机制的感知有效性进而影响用户的隐私安全保护行为。因此,本文将探究自我效能通过隐私设置、隐私声明与政府监管的感知有效性对隐私安全保护行为的影响作用。

心理所有权理论(Psychological Ownership Theory)认为,对自我效能的需求的满足,以及对某物拥有充分的控制,会促使其成为个人自我感知的一部分,从而加强认同感[33-34]。在使用信息技术的过程中,自我产生的控制感和自我效能感,有助于加强对信息技术的认同感[35]。内部隐私保护自我效能反映了个体有能力控制自己信息隐私不受侵犯的信念。内部隐私自我效能越高的人,在使用移动App的过程中,越能相信自己有充分的能力控制个人信息,从而会加强对隐私保护机制的认同感,认为隐私保护机制更有效。据此,提出以下假设:

H3a:内部隐私保护自我效能正向影响隐私设置的感知有效性。

H3b:内部隐私保护自我效能正向影响隐私声明的感知有效性。

H3c:内部隐私保护自我效能正向影响政府监管的感知有效性。

外部隐私保护自我效能反映了个人对自己保护个人信息隐私的信念,但是这种信念来源外部的帮助[5],个人相信完成任务源于周围的环境的其他因素[29]。外部隐私保护自我效能越高的人更相信在外部的帮助下就能更好地保护个人信息隐私[24],因而对外部的隐私保护措施会有更高的认同感,也会认为隐私保护机制更有效。据此,提出以下假设:

H4a:外部隐私保护自我效能正向影响隐私设置的感知有效性。

H4b:外部隐私保护自我效能正向影响隐私声明的感知有效性。

H4c:外部隐私保护自我效能正向影响政府监管的感知有效性。

2.3 隐私保护机制的感知有效性与隐私安全保护行为

保护动机理论认为,个人在面对隐私威胁时会进行反应效能的评估[25],反应效能指的是指面对隐私威胁时,个体对隐私应对行为的有效性评估[7],即感知隐私安全防护措施的有效程度。反应效能正向影响用户的信息安全保护意愿[10],因而隐私保护机制的感知有效性会正向影响用户的隐私安全保护行为。此外,Mousavi[9]等也指出,隐私保护机制的有效性是产生隐私保护动机的重要因素,据此,提出以下假设:

H5a:隐私设置的感知有效性正向影响用户的隐私安全保护行为。

H5b:隐私声明的感知有效性正向影响用户的隐私安全保护行为。

H5c:政府监管的感知有效性正向影响用户的隐私安全保护行为。

基于以上讨论,可以得出自我效能对隐私安全保护行为影响模型,如图1所示。

图1 研究模型

3 问卷设计与数据收集

3.1 问卷及量表设计

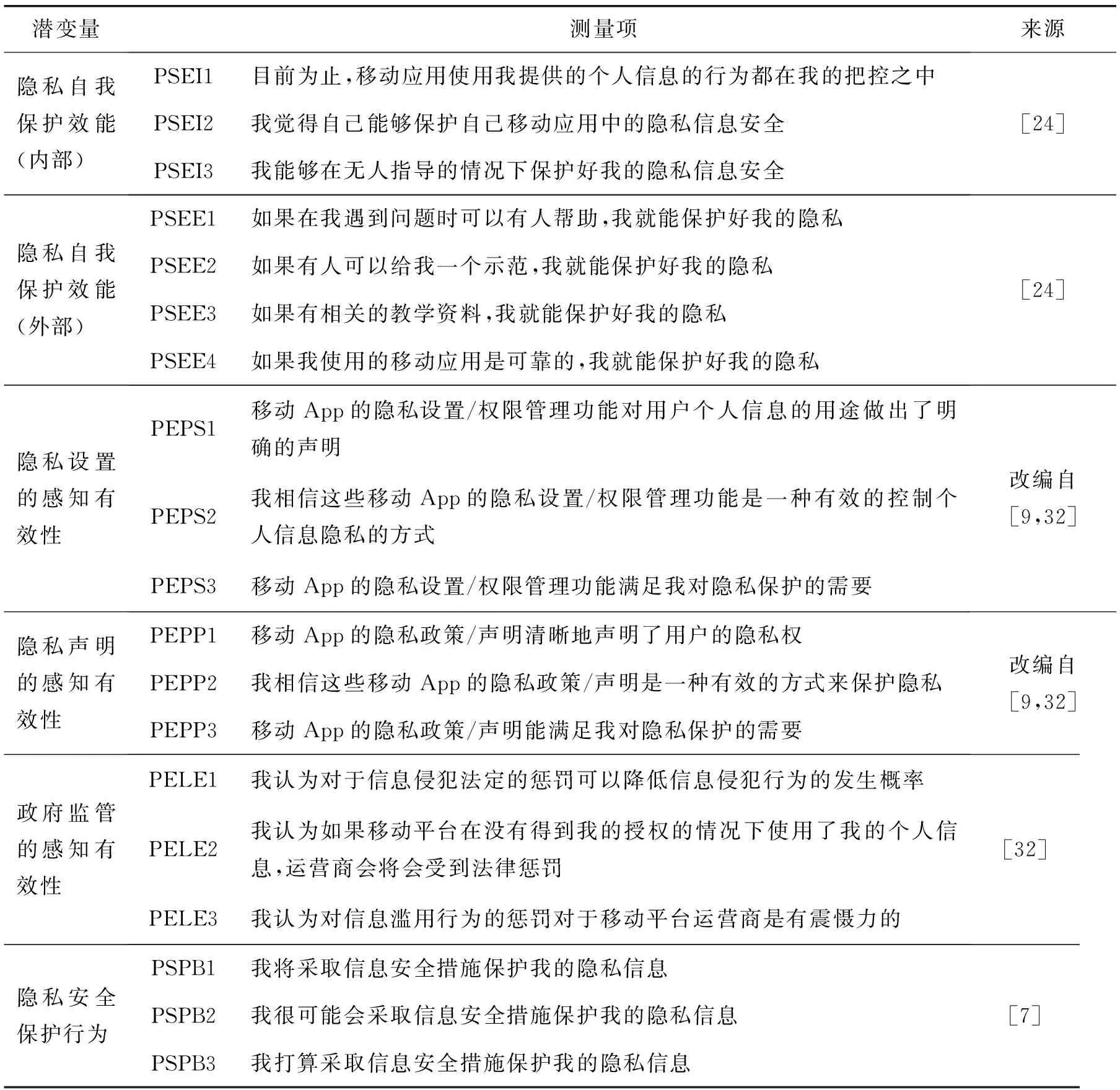

本文将问卷分为两部分。第一部分为样本人口统计信息,包括性别、年龄、教育背景、移动应用使用时间。第二部分为研究模型的测量项。测量项使用Likert7级量表进行测量,测量项均来源于国内外成熟量表,并根据本文研究情景进行适当调整以保证内容效度,具体测量项目如表1所示。

表1 各潜变量的测量项

3.2 数据收集

本次调查以广西壮族自治区内高校学生群体为主要调查对象,采用线上收集方式进行。共回收问卷222份,剔除填写不完整、时间过短、前后矛盾等无效问卷后,共收集有效问卷194份,有效率为87%。受试者中,男性占比39.2%,女性占比60.8%;学生样本占比87.6%、22-25岁占比75.8%皆为最高;本科及以上占比86.1%,表明受试者教育背景较高;受试者使用时间大部分在4年以上,表明受试者移动应用基础较好。样本人口统计信息如表2所示。

表2 人口统计信息

4 数据分析与假设检验

4.1 测量模型检验

使用SPSS25.0对量表进行内部一致性信度检验,各潜变量Cronbach’s α值均大于0.8,说明量表内部一致性较好。进一步使用 SmartPLS 3.3.2进行验证性因子分析检验量表的信度与效度,结果如表 3 所示。可以看出所有潜变量的组合信度 (Composite Reliability,CR)值均大于0.9,说明量表的信度较好。所有潜变量因子载荷均高于0.8,平均方差萃取量( Average Variance Extracted,AVE) 均大于 0.7,表明量表具有很好的收敛效度。同时,各潜变量的 AVE 值的平方根均大于与其他潜变量的相关系数,说明量表具有较好的判别效度,如表 4 所示。

表3 测量指标的因子载荷、Cronbach’s α、CR和AVE值

表4 各因子AVE平方根及变量的相关系数

4.2 共线性检验

多重共线性是指各因子之间可能存在高度相似性,可通过方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)或者容差(Tolerance)来进行,一般当VIF大于10或者容差(Tolerance)小于0.1说明存在共线性问题[36]。由表5可以看出,内部隐私保护自我效能、外部隐私保护自我效能、隐私设置的感知有效性、隐私声明的感知有效性、政府监管的感知有效性与隐私安全保护行为的容差均大于0.3,远大于临界值0.1;VIF均小于3,远小于临界值10,说明各因子之间不存在多重共线性问题。

表5 多重共线性检验

4.3 结构方程检验

由于偏最小二乘法( Partial Least Squares,PLS)对于小样本、复杂模型,在保证模型预测能力上具有优势[37],故本文使用 SmartPLS3.3.2进行对模型进行假设检验。

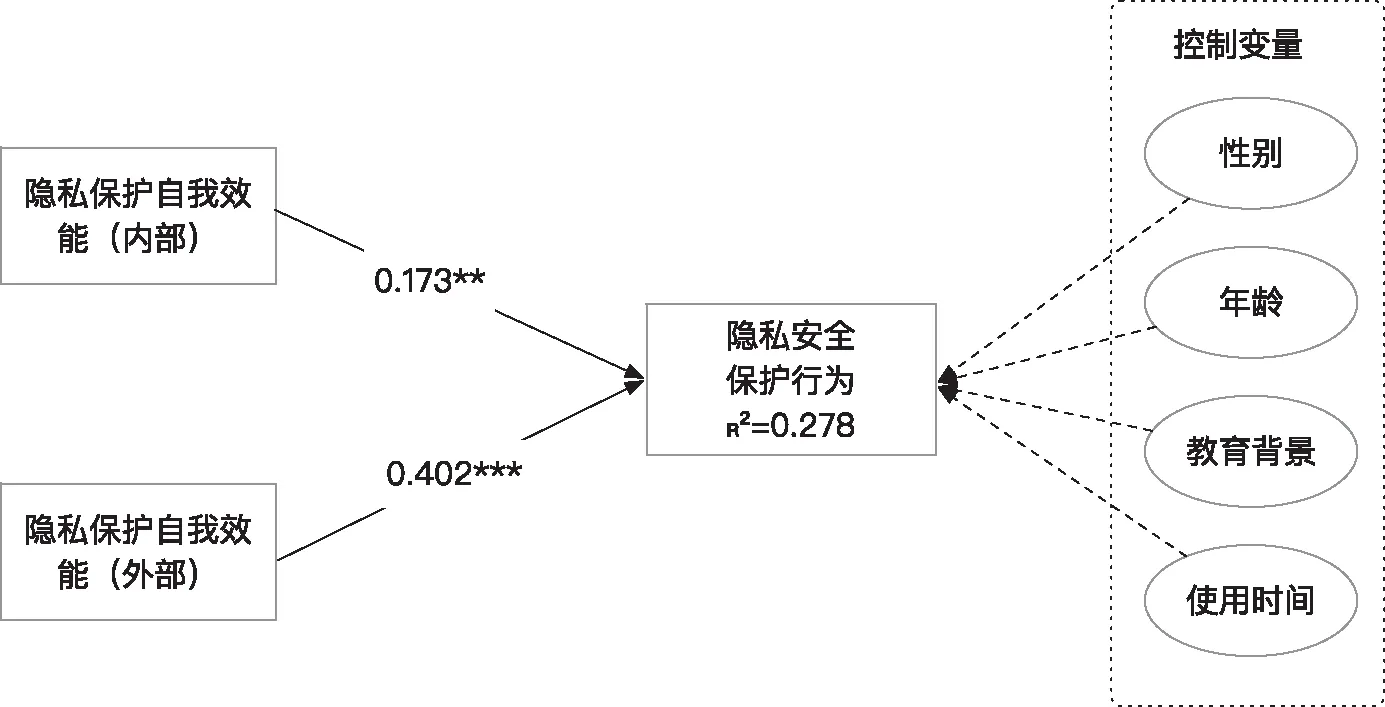

在控制性别、年龄、教育背景和使用时间的情况下,内部隐私保护自我效能、外部隐私保护自我效能均正向影响隐私安全保护行为,模型解释了27.8%的方差,检验结果如图2所示。当加入隐私设置的感知有效性、隐私声明的感知有效能和政府监管的感知有效性,模型解释了53.1%的方差,除H1、H2、H4a和H5b不成立之外,其他假设均成立,检验结果如图3所示。

注: **为<0.01,***为<0.001,虚线为不显著。图2 模型检验结果:总效应

注: **为<0.01,***为<0.001,虚线为不显著。图3 模型检验结果:多重中介模型

为了检验隐私保护机制(隐私设置、隐私声明的政府监管)的感知有效性在隐私保护自我效能与隐私安全保护行为之间的中介作用,本文使用Baron[38]等人推荐的中介作用检验三步法。第一步,在没有加入中介变量时,自变量对因变量具有显著影响; 第二步,加入中介变量后,自变量对中介变量具有显著影响;第三步,中介变量对因变量有影响,此时若自变量对因变量影响不显著则为完全中介作用,若自变量对因变量影响显著则为部分中介作用,分析结果如图2、图3所示。可以看出加入中介变量私保护机制的感知有效后,模型的解释方差增加了25.3%,说明隐私保护机制在隐私保护自我效能和隐私安全保护行为之间有着不可忽视的作用。

5 研究结论与启示

5.1 结果讨论与分析

1)内部隐私保护自我效能与外部隐私保护自我效能均对用户隐私安全保护行为无显著影响(H1、H2),而是通过隐私保护机制(隐私设置和政府监管)的感知有效性对其产生作用。一方面说明了存在中介因素促进隐私保护自我效能对用户的隐私保护行为产生影响,这也反映了探究自我效能对隐私安全保护行为影响机理的必要性。另一方面,对于用户而言,可能不认为自己有能力防范隐私侵犯,当他们认为采取的隐私保护措施会起一定作用时,才会促使其产生隐私安全保护行为。

2)隐私保护自我效能对隐私保护机制的感知有效性产生正向影响(H3a、H3b、H3c、H4a、H4c),自我效能越高的人越认为自己能控制个人信息隐私或者能通过外部的帮助控制个人信息隐私,从而会加强对控制个人信息的机构的认同感,认为隐私保护机制更有效。然而外部隐私保护自我效能对隐私设置的感知有效性不显著(H4b)。这可能是因为外部自我效能表明个人需要外界帮助才有信心相信自己有能力保护个人信息隐私,而隐私设置往往是依靠个人本身的能力进行设置保护隐私,因此外部隐私保护自我效能没有对隐私设置感知有效性产生影响。这也说明区分隐私保护自我效能有一定的必要性。

3)隐私设置的感知有效能、政府监管的感知有效性对用户的隐私安全保护行为产生正向影响(H5a、H5b)。隐私保护机制的感知有效性反映了个体应对隐私威胁行为的有效性评估,当认为应对行为可以产生效果时,往往会采取隐私保护行为,这与隐私保护动机理论的观点一致[25]。隐私设置可以确保个人控制和管理个人隐私信息,政府监管要求政府加强监管,限制公司滥用和不当处理个人信息。用户相信这两种应对行为有作用,从而会产生保护行为的意愿[10]。然而隐私声明的感知有效性并不能促进用户隐私安全保护行为(H5b),这可能是因为,相对于个人层面的隐私设置和政府层面的政府监管,隐私声明往往是冗长、复杂的服务商隐私保护说明,用户很少去阅读,且只能被动地接受[39],用户缺乏控制感,因而不能促进用户的隐私保护行为。同时,也说明了隐私保护研究中细化应对行为的必要性。

5.2 研究启示

5.2.1理论启示

1)引入隐私保护机制的感知有效性(隐私设置的感知有效性、隐私声明的感知有效性和政府监管的感知有效性)作为积极态度感知,研究自我效能对隐私安全行为的影响机理。已有文献主要研究通过保护动机理论自我效能对用户隐私保护的直接影响,少数文献虽然也分析自我效能对隐私相关决策的影响机理,但主要从消极态度出发,如隐私担忧、隐私疲劳等,分析自我效没有产生隐私相关决策的原因。本文尝试引入积极态度感知探索促进用户产生隐私保护的因素,研究结果也表明,隐私设置的感知有效性和政府监管的感知有效性作为中介变量对用户的采取隐私安全保护行为有显著的正向影响。

2)针对保护动机理论中“反应效能”,本文基于控制代理理论,将体现反应效能的隐私保护机制的感知有效性从个人、企业、政府三个层次具体划分为隐私设置的感知有效性、隐私声明的感知有效性和法律惩罚的感知有效性,研究他们对用户隐私安全保护行为的影响作用。已有文献将体现反应效能的隐私保护机制的感知视为一个潜变量[9],却未指出具体哪些隐私保护机制会对用户隐私保护决策产生作用。本文研究结论表明,隐私设置的感知有效性、和政府监管的感知有效性会对用户的隐私安全保护行为产生正向影响,而隐私声明的感知有效性却没有显著影响。

5.2.2 管理启示

本文研究结论对提高用户隐私安全保护行为提供一些启示。对个人来说,除自身需要主动学习掌握信息隐私安全相关知识与技能,提高隐私保护意识,加强隐私保护认知,更重要的是加强外部对用户提高隐私保护能力的帮助,比如:加强隐私保护宣传,进行针对性的信息隐私安全教育与培训,提供隐私保护相关咨询等,除此之外,还需加强隐私设置等隐私保护功能的指引作用,帮助用户做出正确的隐私决策。比如:信息授权提示等更清晰、更简洁。同时,也要加强隐私保护机制的作用,让用户感知隐私保护的有效性。对于企业来说,一方面要不断完善隐私设置功能,提示隐私风险,引导用户隐私设置行为,比如,当用户在使用移动应用需要用到位置信息时,“信息授权提示”应简洁清晰明说明该权限的必要性,当用户错误设置拒绝授权位置信息后,再提示需授权位置信息时,不应让用户费力的从隐私设置中找到该权限授权同意,而是可以直接定位到该权限的开启之处,并说明使用目的;另一方面服务商需要提高隐私政策的可读性,以增加用户的了解和信任。对于政府而言,加强法律法规惩戒,加大执法力度,有助于提高用户的隐私保护行为。

5.2.3 研究不足

本文研究也存在一些局限性。首先,本文的受试对象以大学生群体居多,且学历较高,未来研究可扩大受试者范围,以提高研究结论的普适性;其次,本文的隐私设置的感知有效性与隐私声明的感知有效性是基于已有研究进行改编,测量题项还有待推敲;最后本文探究隐私保护机制的感知有效性,未来研究可对隐私安全保护行为的其他积极因素进行探究,丰富已有文献。