河北唐山西部PZK14孔晚新生代沉积演化特征

2022-07-04陈宏强李庆喆赵华平段炳鑫刘蓓蓓专少鹏

陈宏强, 杨 瑞, 李庆喆, 赵华平, 段炳鑫, 刘蓓蓓, 专少鹏, 陈 超

(河北省区域地质调查院,河北 廊坊 065000)

0 引言

唐山地区地处冀东平原滦河冲积扇之上,第四系总体发育较为完整,分布广泛。自1976年唐山大地震后,唐山地区针对新构造运动开展了大量的相关研究工作,众多专家学者围绕着第四纪断裂活动与发震构造等[1-3]做了大量的研究。唐山西部受丰台—野鸡坨断裂控制,两侧地层的沉积厚度、沉积物类别差异巨大: 断裂以西第四系厚200~400 m,全新统厚6~15 m,断裂以东第四系厚100~200 m,全新统发育较少[4]。

晚新生代沉积相与沉积环境重建是认识现代环境变化和趋势预测的基础,尤其是了解地质历史时期的山前冲积平原的沉积演化,对于指导现代地质环境演化研究至关重要。唐山地区地处古滦河冲积扇—三角洲体系之上,燕山山脉阶段性抬升造成的滦河改道和变迁,控制和影响着整个唐山地区沉积物的分布、沉积相组合及变化[5-7]。近年来,不同学者针对唐山东部及渤海湾西岸陆续开展了大量的晚新生代地层沉积特征研究[8-12],并取得了丰富的研究成果,但唐山西部地区一直缺少对晚新生代地层沉积特征的研究。

本文对位于唐山西部的PZK14孔开展了测井曲线、粒度和色度特征的研究,结合沉积相的变化,揭示了唐山西部地区晚新生代以来的沉积环境演化过程。

1 区域地质背景

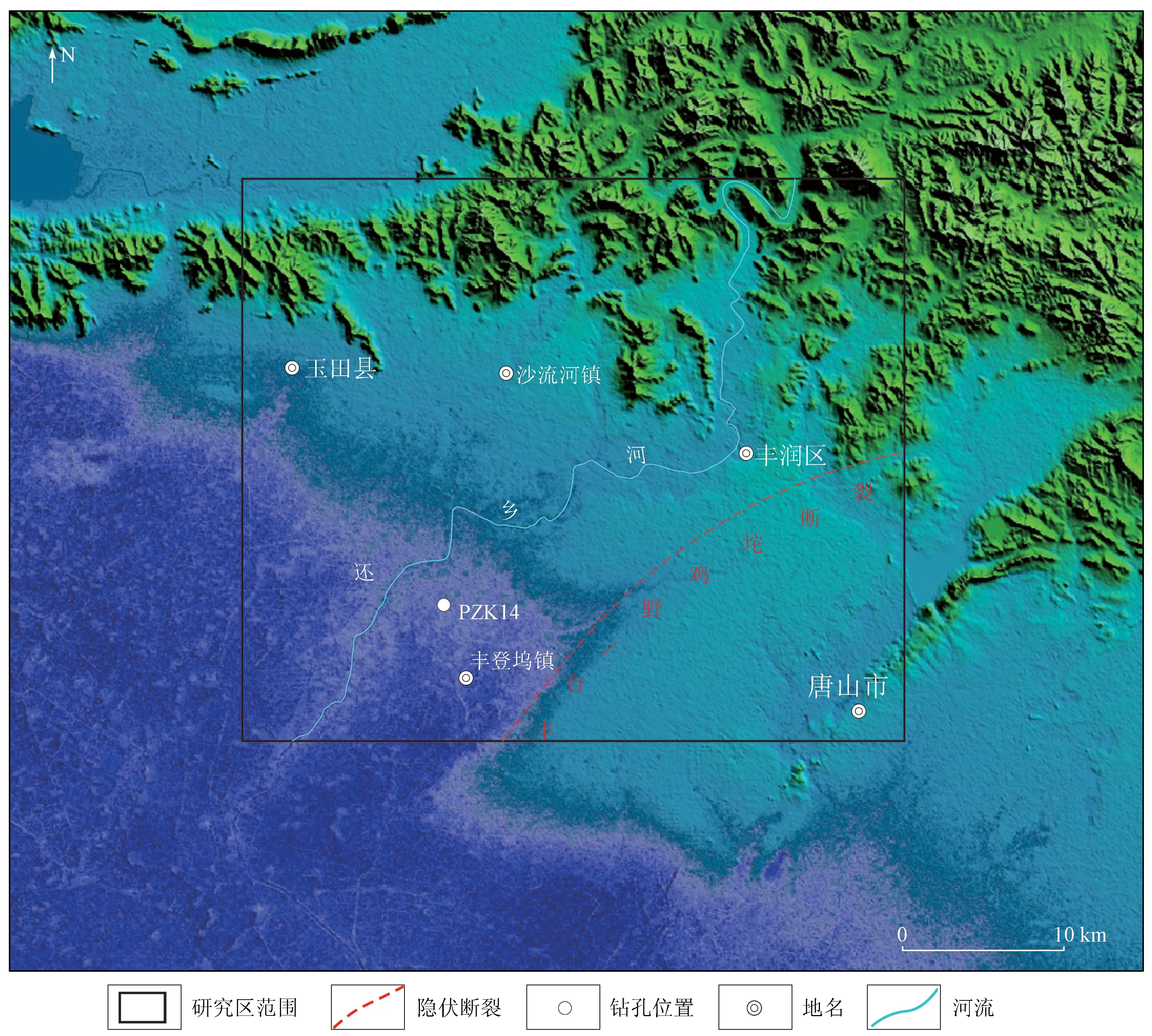

唐山地区基岩古地貌受北部燕山山脉的控制,其第四系厚度有明显的从北至南逐渐加大的规律。市区北部至陡河水库、丰润一线,由于受古地貌隆起影响,第四系发育较薄,厚度为50~100 m,往西南方向延伸第四系厚度可达400 m。研究区位于燕山山前地带,玉田—丰润以北地貌类型属低山丘陵区,以南属平原区(图1)。不同的地貌类型发育不同成因类型的第四纪堆积物。第四系成因类型较为多样,主要以冲积、洪积、冲洪积为主,兼有残坡积和湖积等类型。

图1 唐山西部地区地貌简图及PZK14孔位置

2 PZK14孔基本情况与采样测试

2.1 PZK14孔样品采集与测试

PZK14钻孔位于河北省唐山市玉田县丰登坞镇庄儿口村(图1),孔口标高4.4 m,孔深540 m,全孔平均取心率大于85%,自下而上分为273层,共采集粒度样品192件、色度样品353件。

色度样品在温室条件下自然风干,在不损坏自然颗粒结构的前提下捣碎磨细,约200目筛。取少量样品平摊于白纸上,在避光的室内用SPAD-503便携式色度仪进行测量,每个样品测量3次,计算平均值,分别记录样品的亮度(L*)、红度(a*)和黄度(b*)。粒度分析测试由泰山学院实验室测试完成,测试采用英国产Mastersizer 2000粒度分析仪,计算出样品的平均粒径、标准差等参数。

2.2 实验结果分析

沉积物颜色取决于沉积物的矿物组成和有机质含量, 能反映沉积物形成时的环境及当时环境下的氧化—还原程度。L*、a*、b*是CIE1976标色系统中用来描述均匀连续颜色空间的参量,它强调颜色的定量描述,减少人为因素对颜色判断的失误[13-17]。a*>2.5、b*>13为河流或冲积扇相沉积环境,a*<2.5、b*<13为湖相或海相沉积[12]。

沉积物粒度是判别沉积环境的一个重要物理指标,广泛应用于沉积环境演变研究[18-22]。测井曲线中,自然伽马与视电阻率曲线直接反映地层的粒度和泥质含量等,自然伽马数值越大,表明地层中泥质含量越高; 视电阻率数值越大,表明沉积物粒度越粗[23-25]。

3 沉积相分析

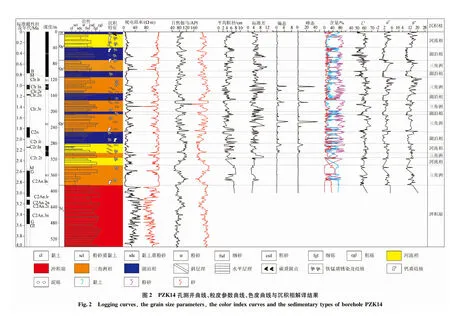

利用色度、粒度结果与测井曲线特征,将PZK14孔由下而上分为15个沉积相(图2)。

(1)冲积扇相(386.35~540.00 m)。砾石层、含砾粗砂—中细砂,砾石呈次棱角状、次圆状,直径大多为1~3 cm,大者可达10 cm以上,岩性主要为花岗岩、流纹岩、正长斑岩、石英砂岩等。视电阻率曲线呈现出高幅度指形、漏斗形、钟形等变化特征,表明沉积过程中能量变化大,沉积物粒径较粗,在局部可见水动力由强减弱、由弱到强的特点,指示冲积扇的能量不稳定。

(2)三角洲相(335.05~386.35 m)。岩性为暗灰色、暗灰棕色黏土夹少量粉细砂、砂砾石,黏土固结程度较好,呈弱固结—半固结状,零星可见黑色锰质斑点; 砾石磨圆度好,呈次圆状、次棱角状,大小为1~3 cm。电阻率曲线呈微齿形,表明沉积物来源较稳定; 自然伽马曲线呈齿形,齿中线呈平行式,表明水动力相对稳定。L*平均值为56.30,a*平均值为3.58,b*平均值为13。平均粒径的均值为5.90,标准差平均值为3.57,偏态平均值为0.10,峰态平均值为0.29,砂含量为1.47%。

(3)河流相(317.95~335.05 m)。该段为一套具有明显“二元结构”的河流相沉积地层,下部为河道滞留沉积,岩性为砂砾石; 中部为天然堤沉积,岩性为淡黄棕色、暗黄棕色细砂夹黏土; 上部为河漫湖泊、河漫滩沉积,岩性为深暗灰色、淡黄棕色黏土。电阻率曲线呈齿形,表明沉积环境变化大,周期性短,脉动性强,符合河床沉积的特征。自然伽马曲线呈指形,泥质含量的大幅度变化反映沉积过程中水动力变化大。

(4)三角洲相(306.90~317.95 m)。下部(314.20~317.95 m)电阻率和自然伽马曲线均呈微齿形,表明水动力条件相对稳定;L*平均值为60.4,a*平均值为3.27,b*平均值为14.3; 平均粒径的均值为6.38,标准差平均值为5.44,偏态平均值为-0.02,峰态平均值为0.17,表明其为前三角洲—三角洲前缘沉积。上部(306.90~314.20 m)岩性为砂砾石,砾石磨圆度中等,大多呈次棱角状,直径为1~3 cm; 电阻率曲线呈齿形、指形,自然伽马曲线呈箱形—齿形,表明沉积环境变化大,周期性短、脉动性强,符合三角洲平原分流河道沉积的特征。

(5)河流相(281.15~306.90 m)。岩性为黄棕色含黏土粉砂、黏土、细砂、砂砾石,黏土质密坚硬,可见黑色锰质斑点。电阻率曲线变化幅度逐渐减小,指示了水动力逐渐变小。自然伽马曲线呈指形,说明泥质含量变化较大。L*平均值为62.18,a*平均值为3.63,b*平均值为13.52。平均粒径的均值为5.29,标准差平均值为4.89,偏态平均值为0.06,峰态平均值为0.10,砂含量为36.15%。

(6)湖泊相(250.10~281.15 m)。岩性为深暗绿灰色、暗灰色黏土,粉细砂,含黏土细砂等,黏土中可见锈黄色条带状铁质浸染斑、黑色锰质斑点和灰白色钙质结核。电阻率曲线呈低幅微齿形,齿中线呈水平平行式,指示沉积物粒度较细,沉积过程中水动力较稳定。自然伽马曲线呈指形—齿形,齿中线呈水平平行式,表明其泥质含量变化较大。L*平均值为59.36。a*平均值为1.37,b*平均值为9.92;a*<2.5,b*<13,证实了其属于湖泊沉积环境。

(7)三角洲相(209.10~250.10 m)。电阻率曲线上部呈箱型,下部呈中幅指形,且上部电阻率值小,下部值大; 自然伽马曲线为齿形,呈水平平行式,中部值大,上下值相对较小。表明上部水动力变化较小,泥质含量相对较少; 中部水动力小,泥质含量多; 下部水动力变化较大且水动力呈匀速变化,物源较稳定,脉动性较差。

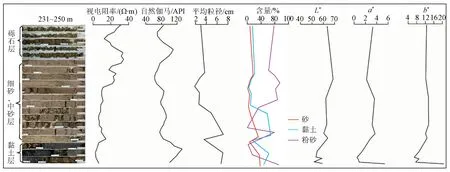

如图3所示,231~250 m整体呈现出逆粒序的特点。下部a*<2.5,b*<13,表明为还原环境; 测井曲线与粒度分析表明黏土含量较高,粉砂、砂含量较低,为三角洲前缘-前三角洲亚相。上部a*>2.5,b*>13,表明为氧化环境; 测井曲线与粒度分析表明黏土含量较低,粉砂、砂含量较高,顶部为砂砾层,为三角洲平原的陆上天然堤与分流河道微相。

图3 三角洲相测井曲线、粒度参数曲线、色度曲线特征

(8)湖泊相(202.09~209.10 m)。岩性为深暗绿灰色、绿灰色、深暗灰色黏土以及粉砂、含黏土细砂等。电阻率曲线呈低幅微齿形,齿中线呈水平平行式,指示沉积过程中水动力较稳定; 自然伽马曲线呈高幅指形,并有一个先减小后增大的趋势,表明其泥质含量先减少后增多。L*平均值为55.78,a*平均值为1.06,b*平均值为8.48;a*<2.5,b*<13,表明其为还原沉积环境。平均粒径的均值为4.99,标准差平均值为3.60,偏态平均值为0.28,峰态平均值为0.60。

(9)三角洲相(174.10~202.09 m)。岩性以淡黄色、淡橄榄黄色黏土,细砂,中砂,含砾粗砂和砂砾石为主,黏土中可见锈黄色条带状铁质浸染斑和黑色锰质斑点。电阻率曲线呈齿化指形,电阻率值先增大后减小; 自然伽马曲线呈齿形,先减小后增大,表明该段沉积环境水动力变化较大。L*平均值为69,a*平均值为2.48,b*平均值为12.8。平均粒径的均值为3.12,标准差平均值为4.26,偏态平均值为0.71,峰态平均值为2.95。

(10)湖泊相(154.36~174.10 m)。岩性为暗灰色、暗绿灰色、深暗灰色黏土,以及粉砂、含黏土粉砂、中细砂等。电阻率曲线呈低幅微齿形,齿中线呈水平平行式,指示沉积物粒度较细,沉积过程中水动力较稳定; 自然伽马曲线呈高幅指形,并有一个由高到低的趋势,表明其泥质含量变化较大,总体上呈现出逐渐减少的特征。L*平均值为57.9,a*平均值为1.05,b*平均值为9.14;a*<2.5,b*<13,表明其为还原沉积环境。

(11)三角洲相(114.25~154.36 m)。岩性为深暗灰色、浅棕黄色、浅棕色黏土,粉砂,中细砂,粗砂,含砾粗砂和砂砾石,黏土中零星可见灰白色钙质斑点、黑色锰质斑点和锈黄色铁质斑点。电阻率曲线呈高—低幅指形,且中部电阻率最高,下部次之,上部最低; 自然伽马曲线呈高幅指形,由下向上总体呈现减小的趋势,表明水动力变化大。L*平均值为59.29,a*平均值为3.36,b*平均值为13.31。平均粒径的均值为4.21,标准差平均值为6.62,偏态平均值为0.09,峰态平均值为0.16,砂含量为56.38%。

(12)湖泊相(99.05~114.25 m)。岩性为深暗灰色黏土、粉砂,黏土质密,粘塑性强,有机质含量高,可见黑色锰质条带、锰质薄层。电阻率曲线呈微齿形,表明其水动力变化小; 自然伽马曲线呈高幅指形变化,向上经历2次先增大后减小过程,表明其沉积过程中泥质含量变化大,指示着湖泊2次由扩张到萎缩的过程。L*平均值为54.1,a*平均值为1.13,b*平均值为9.37;a*<2.5,b*<13,表明其为还原沉积环境。平均粒径的均值为4.49,标准差平均值为4.39,偏态平均值为0.19,峰态平均值为0.37。

(13)三角洲相(71.80~99.05 m)。岩性为浅棕黄色、浅棕色黏土,中细砂,粗砂,含砾粗砂和砂砾石,黏土中零星可见灰白色钙质斑点、黑色锰质斑点和锈黄色铁质斑点。电阻率曲线呈高—低幅指形,且中部电阻率最高,下部次之,上部最低; 自然伽马曲线呈高幅指形,由下向上总体呈现减小的趋势。L*平均值为59.29,a*平均值为3.36,b*平均值为13.31。平均粒径的均值为4.21,标准差平均值为6.62,偏态平均值为0.09,峰态平均值为0.16,砂含量为56.38%。

(14)湖泊相(39.46~71.80 m)。岩性为深暗绿色、深暗灰色、深暗灰绿色黏土,以及粉砂、中砂、含砾粗砂,黏土质密,粘塑性强,有机质含量高,可见黑色锰质条带、锰质薄层。电阻率曲线总体呈微齿,中部呈高幅齿形,表明其上部和下部水动力变化小。L*平均值为54.74;a*值平均值为1.35;b*平均值为8.88;a*<2.5,b*<13,表明其为还原沉积环境。平均粒径的均值为4.64,标准差平均值为5.50,偏态平均值为0.11,峰态平均值为0.19。

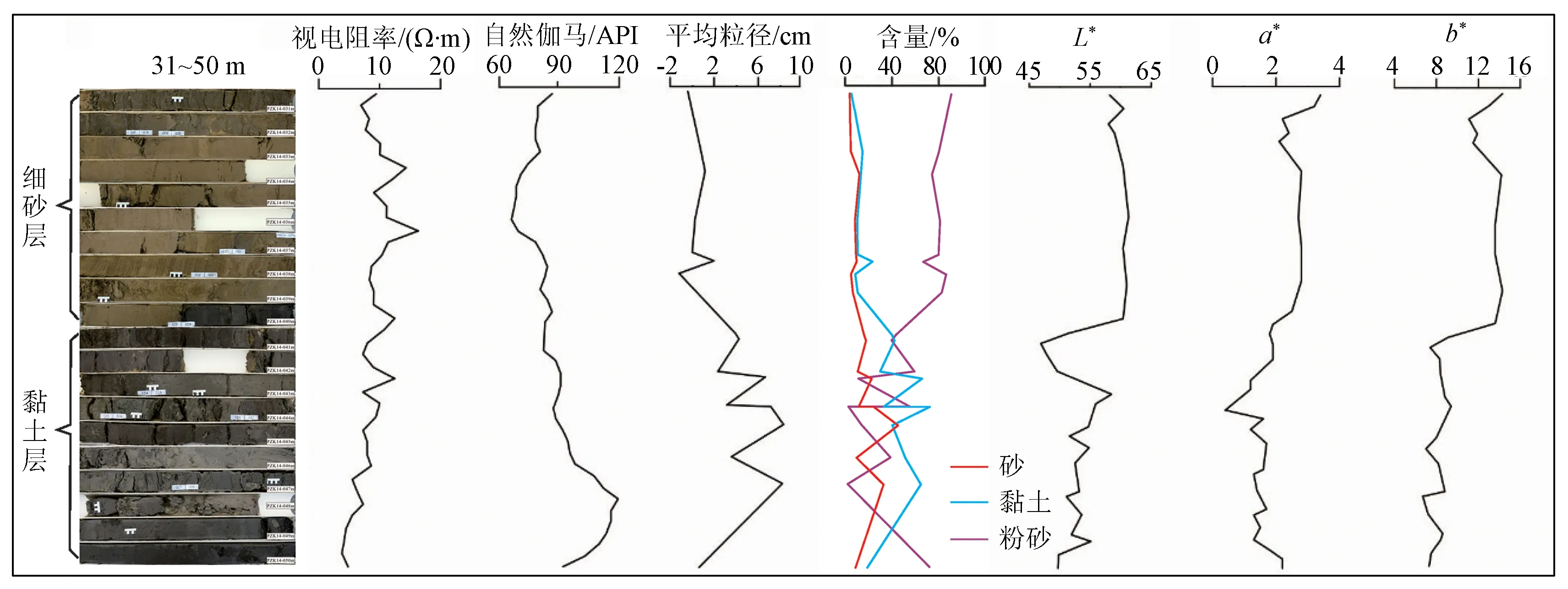

如图4所示, 31~50 m下部为湖泊相,上部为河流相,接触部位发育侵蚀面。下部色度a*<2.5,b*<13,表明为还原环境; 测井曲线与粒度分析表明黏土含量较高,粉砂、砂含量较低,平均粒径较大,表明沉积物颗粒较细,综上分析为湖泊相。上部a*>2.5,b*>13,表明为氧化环境; 测井曲线与粒度分析表明黏土含量较低,粉砂、砂含量较高,砂层中发育斜层理,综上分析为河流相。

图4 湖泊相-河流相测井曲线、粒度参数曲线、色度曲线特征

(15)河流相(0~39.46 m)。岩性为深灰棕色、深灰色黏土,黏土质粉砂和中粗砂,黏土中可见锈黄色铁质浸染斑、灰白色钙质结核。电阻率曲线呈低幅齿化,总体上呈下高上低的特征; 自然伽马曲线呈高幅齿形,先减小后增大。曲线的特征分析表明该段沉积环境总体上能量不高,但是水动力变化较频繁。L*平均值为60.7;a*平均值为2.53;b*平均值为13.0。平均粒径的均值为6.91,标准差平均值为2.62,偏态平均值为0.13,峰态平均值为0.45。

4 讨论

4.1 PZK14孔沉积速率

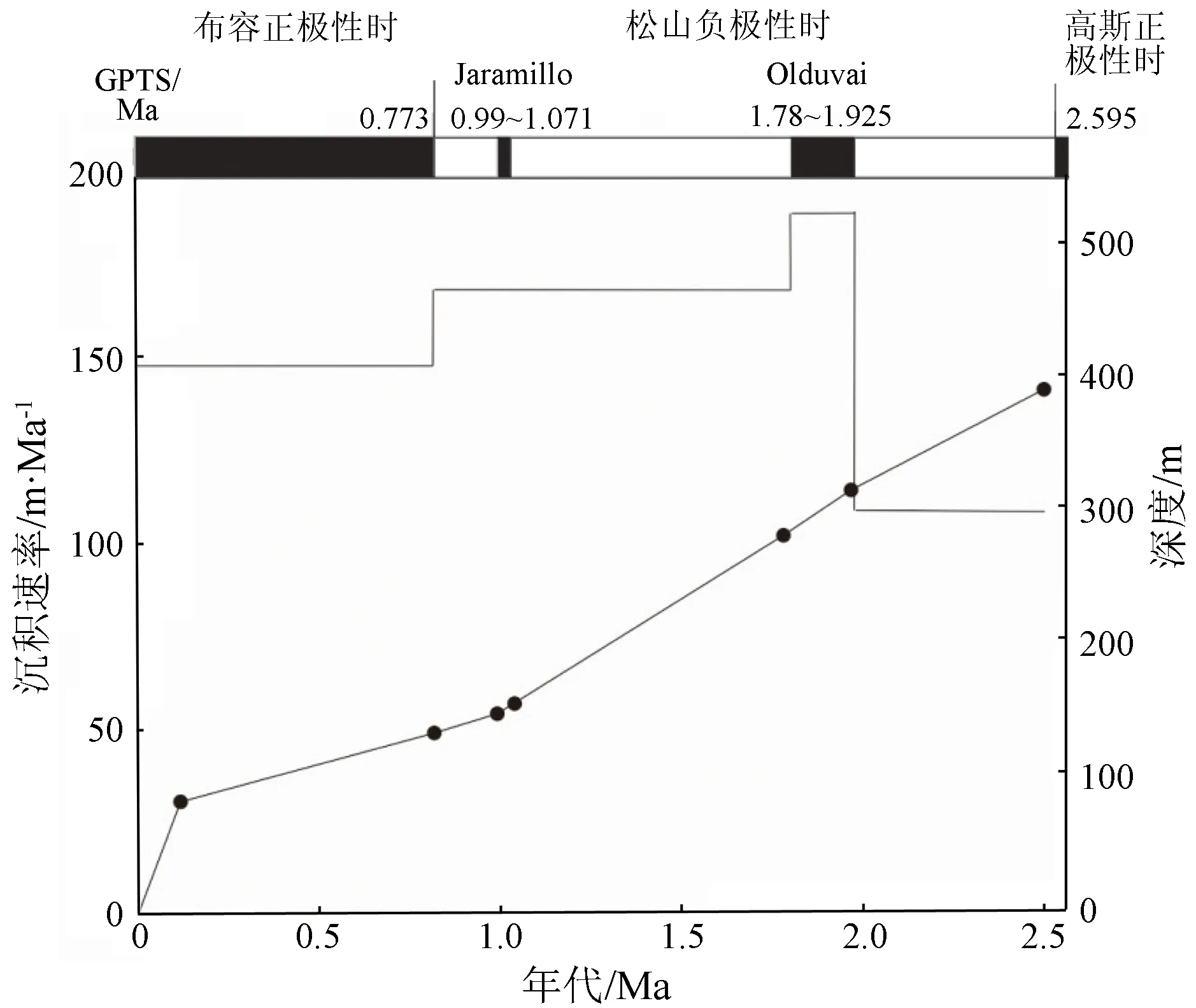

从PZK14孔的沉积速率-年龄图(图5)中可以看出,自约2.5 Ma以来,主要极性带界线之间的平均沉积速率均在100 m/Ma以上,沉积速率相对较大; 2.52~1.95 Ma期间,深度317.95~386.11 m层段平均沉积速率约为111.2 m/Ma; 1.77~1.95 Ma期间,深度289.26~317.95 m层段平均沉积速率约为194.0 m/Ma; 0.78~1.77 Ma期间,深度113.58~289.26 m层段平均沉积速率约为169.7 m/Ma; 0~0.78 Ma期间,深度0~113.58 m层段平均沉积速率约为145.62 m/Ma。早更新世—中更新世平均沉积速率没有显著变化,反映了该孔所在的燕山山前,古滦河冲积扇区较为稳定单一的沉积环境。值得注意的是: 晚更新世—全新世平均沉积速率为563.49 m/Ma,该段地层沉积时间较短,埋深较浅,受上覆岩层压实作用小,所以其压缩固结量小,沉积厚度相对较大,沉积速率较快。

图5 PZK14孔沉积速率-年龄图

第四纪以来燕山山脉步入快速隆升时期[26-27],古滦河冲积扇携带了大量的碎屑物质由山区流入平原,塑造了山前第四纪的地貌形态。研究区始终处于构造沉降背景下,PZK14钻孔在第四纪各个时期的沉积速率均较高,与滨海地带相差无几[7-9]。燕山山脉的构造抬升对冀东平原地区松散堆积物的沉积与地貌塑造起到了至关重要的作用。

4.2 PZK14孔沉积演化

根据孔内15个沉积相的划分,结合其所在的地理位置判断,PZK14孔北部为古滦河冲积扇,南部为湖盆。由于第四纪以来燕山正处于稳定隆升阶段,孔内各个时期的沉积速率变化较小,此时构造对沉积速率控制较弱。推测气候是影响沉积相发育的主要因素: 气候温暖潮湿时渤海湾地区发生海侵,内陆泄水不畅引起湖盆扩张,发育湖相地层; 气候寒冷干燥时海退,湖盆收缩,发育三角洲相、河流相沉积。

根据PZK14孔磁性地层与年代地层划分[4],钻孔底部厚约153 m的泥砾石层为上新世沉积。进入第四纪,早更新世早期发育三角洲相,随着气候转暖,古滦河冲积扇第一次退积,三角洲相转变为河流相; 1.77 Ma气候开始转暖,湖盆扩张,发育湖相沉积。早更新世中—晚期,发育3个湖泊-三角洲相旋回,暗示早更新世经历了3个冷暖交替的气候变化,古滦河冲积扇发生了3次较大的冲洪积事件; 中更新世发育1个湖泊-三角洲相旋回; 晚更新世开始,渤海湾沿岸发生海侵,沉积了渤海湾沿岸第Ⅲ海侵层,PZK14孔处泄水不畅,沉积的湖相沉积对应MIS5阶段沉积物。随着气候转冷,海侵结束,发育河流相。全新世渤海湾沿岸在8.0~9.0 ka B.P.受到海侵,PZK14孔以河间洼地沉积为主。

5 结论

(1)第四纪各个时期的沉积速率均大于110.0 m/Ma,其中,奥杜威极性亚时(1.95~1.77 Ma)沉积速率最大,约为194.0 m/Ma; 2.52~1.95 Ma沉积速率最小,约为111.2 m/Ma。通过对比第四纪各个时期的沉积速率,该孔所在的古滦河冲积扇区为较为稳定单一的沉积环境,构造对该地区沉积速率的控制较弱。

(2)通过对唐山西部地区PZK14孔晚新生代沉积特征的研究,确定了该地区沉积演化规律: 上新世晚期发育冲积扇相; 进入第四纪,早更新世早期发育三角洲相,随着气候转暖,古滦河冲积扇第一次退积,三角洲相转变为河流相,早更新世中—晚期,发育3个湖泊-三角洲相旋回; 中更新世发育1个湖泊-三角洲相旋回; 晚更新世发育湖相、河流相; 全新世以河间洼地沉积为主。

致谢:感谢天津市地质调查研究院王家兵教授级高级工程师,河北省地质调查院肖文暹教授级高级工程师,中国地质调查局天津地质调查中心袁桂邦教授级高级工程师、胥勤勉研究员在野外工作中给予的帮助。