兴安地块南段乌兰复合岩体年代学、地球化学及其地质意义

2022-07-04郝书清贾士影戎秀伟

郝书清, 贾士影, 戎秀伟

(1.山西省第三地质工程勘察院有限公司,山西 晋中 030620; 2.山西省自然资源事业发展中心,山西 太原 030024)

0 引言

兴蒙造山带位于巨型中亚造山带东段,夹于华北克拉通与西伯利亚克拉通之间,其形成与古亚洲洋的演化密切相关[1-2]。古亚洲洋演化主要发生在古生代,期间经历了一系列俯冲、碰撞、拼贴、垮塌等地质过程; 中生代期间又叠加了蒙古—鄂霍茨克洋与古太平洋构造体系的影响,最终形成了目前的构造格局[3-5]。兴蒙造山带也因漫长而复杂的构造演化史,成为研究造山带演化的“天然实验室”。

近年来,古亚洲洋演化的研究热点多集中在洋盆闭合位置及闭合时限上。西拉木伦—索伦—长春缝合带是兴蒙造山带与华北克拉通的拼合位置,通常也被认为是古亚洲洋的最终闭合位置[3,6-7]。此外,造山带北缘的二连—贺根山—黑河—嫩江缝合带是兴安、松嫩两大地块的分界线[5],一些学者对该缝合带从黑河—嫩江段向西延伸提出了不同认识,认为造山带北缘的最终封闭位置为二连南—乌兰浩特—黑河—嫩江一线[2-3]。古亚洲洋的闭合时限仍然存在争议,主要包括泥盆纪—早石炭世[1-2,7]、晚石炭世—晚三叠世[3,5]等,2种时限的区别在于对造山带晚古生代构造背景的解释不同,即晚古生代是否存在俯冲作用。

兴蒙造山带北缘晚古生代岩浆的活动强烈,保留了大量岩浆作用的地质证据。形成于晚古生代早期(325~309 Ma)的奥长花岗岩-闪长岩说明洋盆此时并未闭合,而是处于有限的俯冲消减阶段[8-11]; 晚古生代晚期(301~271 Ma)发育的碱性岩浆岩带广泛分布,说明区域上整体为伸展环境[12-15]。因此,造山带北缘晚古生代存在有限俯冲和大规模伸展2种构造背景,该时期也是洋陆转换的关键时期。其中奥长花岗岩-闪长岩类与早石炭世蛇绿岩的发育[3]均说明该时期洋盆并未闭合。由于前人对洋盆闭合时限的认识不同[1-7],晚古生代二连—贺根山洋盆是古亚洲洋残余(分支洋盆),还是古亚洲洋闭合后新打开的时空规模有限的陆内洋盆; 形成于伸展背景的碱性岩浆岩带是陆内裂谷,还是造山后环境的产物等问题均存在争议,进而制约了对造山带北缘晚古生代构造背景的解释。

本文以兴安地块南段晚石炭世乌兰复合岩体为研究对象,开展了详细的地球化学分析与锆石U-Pb年代学研究,分析其岩石成因与构造背景,以期为兴蒙造山带北缘兴安地块晚古生代岩浆作用提供年代学资料,为约束古亚洲洋闭合时限提供新依据。

1 地质背景

研究区位于内蒙古中北部的中蒙边境一带,行政区划上隶属于内蒙古东乌珠穆沁旗,处于城镇北东方向约140 km。大地构造属性上,研究区位于兴安地块的南段,区内晚古生代岩浆活动强烈,出露地层相对有限,主要为少量泥盆系、侏罗系及支沟中的第四系冲洪积。其中泥盆系为塔尔巴格特组,岩性组合简单,以黄绿色细砂岩、粉砂岩为主,具轻微变质现象; 侏罗系为玛尼吐组,岩性以灰紫色、灰黑色玄武岩为主,为一套偏中基性火山岩,覆盖于泥盆系与晚古生代侵入岩之上(图1)。

1.细粒二长花岗岩; 2.斑状二长花岗岩; 3.第四系; 4.侏罗系玛尼吐组; 5.泥盆系塔尔巴格特组; 6.角度不整合界线; 7.采样位置及编号。

研究区内晚古生代侵入岩出露广泛,主要分布于乌兰陶勒盖—浑德仑莫古钦高地附近,命名为乌兰复合岩体。该岩体在区域上呈NE向分布,在该图幅内的出露面积约26 km2,东侧大部分被晚中生代火山岩与第四系覆盖。该岩体由晚期的细粒二长花岗岩和早期的斑状二长花岗岩组成,细粒二长花岗岩规模较大,构成了岩体的主体(图2(a))。2种岩性除岩石结构存在差异外,其余特征基本相同。其中斑状二长花岗岩流动构造较为发育,地表呈明显凸起的球形风化地貌,宏观上可见多处不规则状捕虏体分布于主体岩体之中(图2(b)),说明其形成时代早于细粒二长花岗岩,二者之间接触界线截然,为典型的侵入接触关系。2种岩性特征如下。

细粒二长花岗岩(图2(a),2(c))呈浅红色,细粒花岗结构,块状构造,矿物粒度总体上为0.1~2.5 mm。主要矿物包括斜长石(30 %),半自形板状,轻微绢云母化、高岭土化; 钾长石(30 %),半自形板状-它形粒状; 石英(25 %),它形粒状; 黑云母(5 %),片状,沿节理缝多被白云母交代。此外,还含有少量白云母(5 %,片状)、石榴子石(2 %,粒状)等富铝矿物。

斑状二长花岗岩(图2(b),2(d))呈浅灰色,似斑状,基质为微细粒花岗结构,块状构造,斑晶粒径3~8 mm。主要矿物以斜长石、石英为主,其中斜长石(15 %),自形-半自形板状,高岭土化、绢云母化及白云母化蚀变明显; 石英(5 %),它形粒状分布。基质粒径0.2~2 mm,成分由斜长石(35 %,半自形板状)、钾长石(25 %,半自形板状-它形粒状)、石英(15 %,它形粒状)及黑云母(5 %,棕褐色片状)组成。此外,个别样品中可见少量条纹结构发育的钾长石斑晶(5%~10%)。

(a) 细粒二长花岗岩野外特征(b) 斑状二长花岗岩野外特征

2 样品采集及分析测试

本研究从乌兰复合岩体中心至边部开展了系统的主量元素与微量元素测试,选取蚀变较轻或基本无蚀变的新鲜基岩采集样品,尽量避开2种岩性的接触位置,采样位置见图1。共采集14件样品,其中细粒二长花岗岩8件,斑状二长花岗岩6件,样品测试分析在武汉综合岩矿测试中心完成。

本研究对乌兰岩体中的细粒二长花岗岩(样品1013号,图1(b))进行了锆石U-Pb测年。首先对样品进行破碎、淘洗、分离等粗选步骤,然后进行制样、照相和测试分析,其中锆石粗选在河北省区域地质矿产调查研究所实验室完成,后期制样等工作在西北大学大陆动力学实验室完成。在双目镜下挑选出透明、无裂痕、晶形发育较好的锆石颗粒,用环氧树脂固定在PVC环上进行固化、抛光至露出锆石的核部,完成制样过程。CL阴极发光照相采用的电子束仪器为XL30型; 同位素测试采用Agilent 7500a型ICP-MS和GeoLas 200M激光剥蚀仪,其中激光剥蚀斑束直径约30 μm,剥蚀深度约20~40 μm,具体测试步骤见参考文献[16]。数据处理使用ICPMS-DataCal软件完成,协和图制作使用Isoplot 3.00软件完成[17]。

3 年代学特征

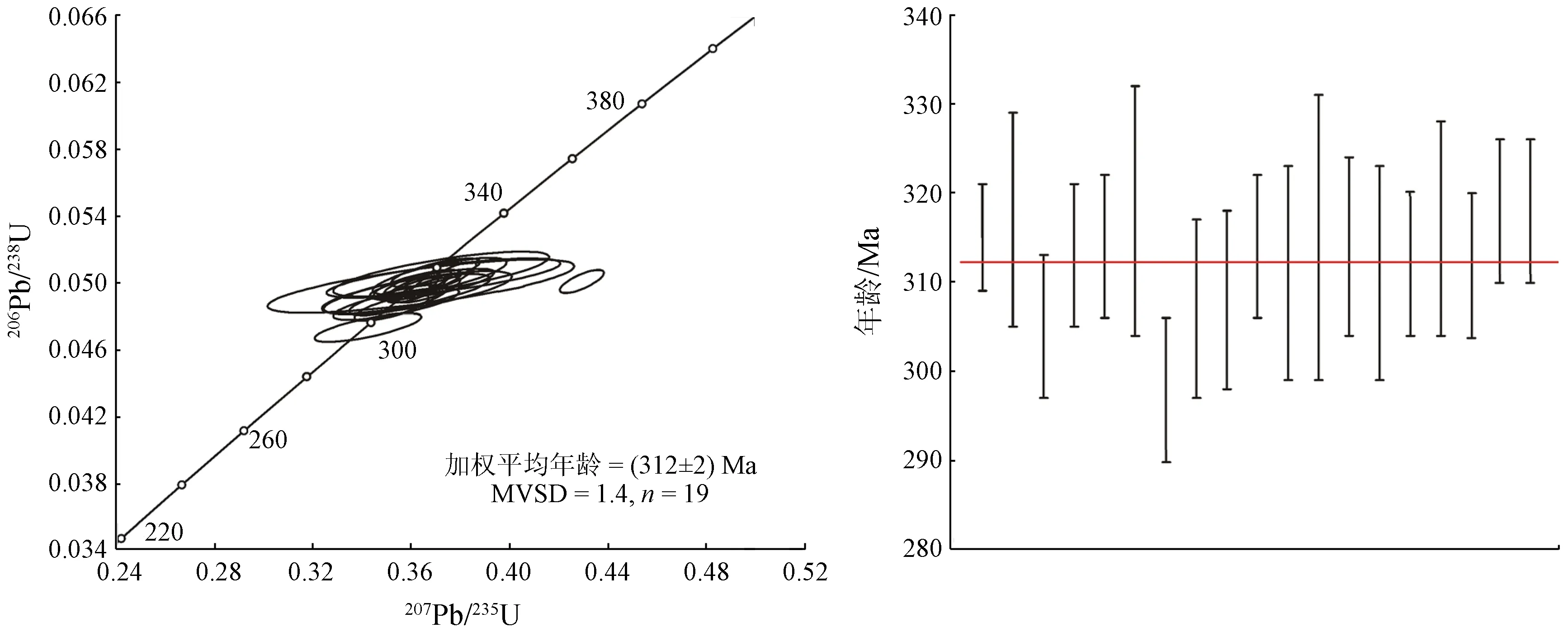

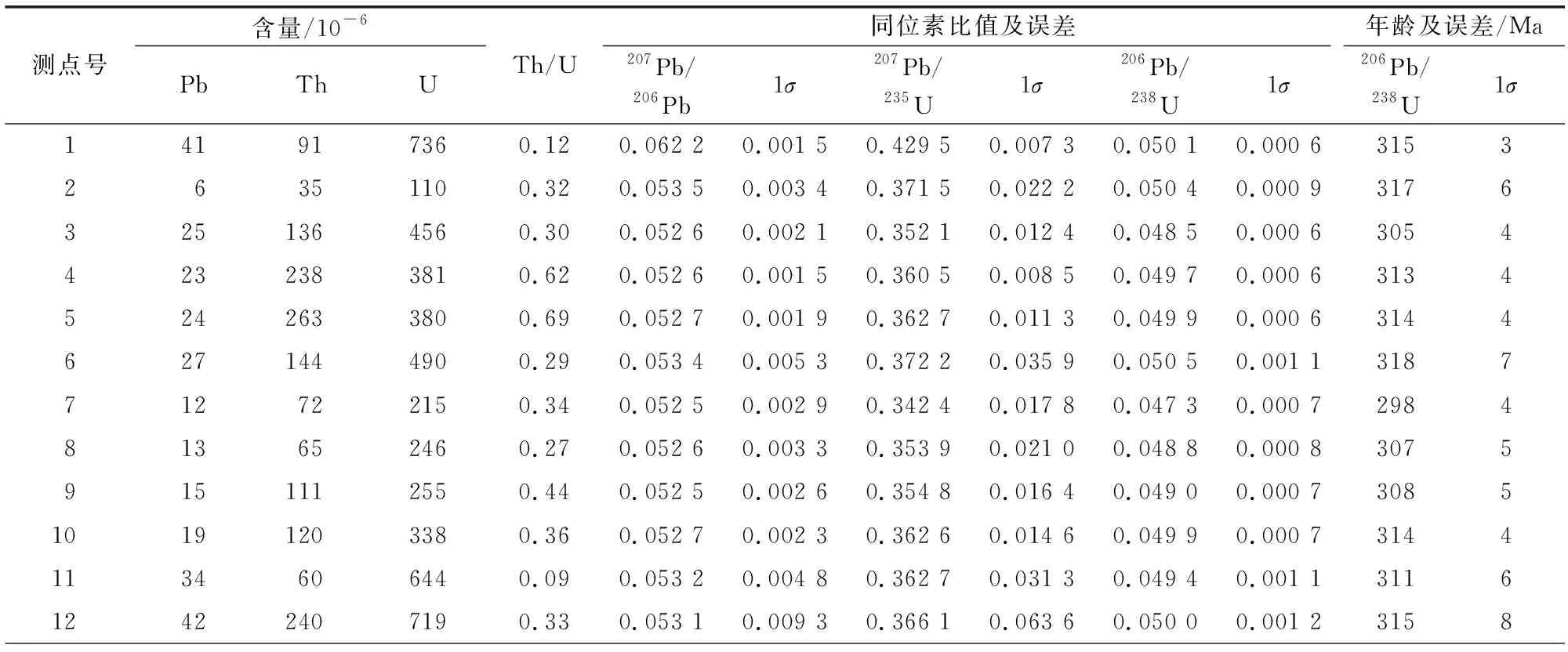

年龄测试样品的阴极发光图像(CL)显示,锆石多为浅黄色,晶形单一,以短柱状为主,个别点边部呈棱角状,自形程度较差,整体上颗粒细小,粒径约50~120 μm,长宽比1.5∶1~2.5∶1,大部分锆石隐约可见较窄的环带结构,个别边部溶蚀结构明显(图3)。测试结果见表1,其中Th/U比为0.09~0.69,平均值为0.33,除测点11外均大于0.1,为岩浆锆石成因[18]。共获得19个有效测点,其中除测点1略微偏离谐和曲线外,其余测点均位于谐和曲线上,19个测点的206Pb/238U加权年龄平均值为(312±2) Ma(图4,表1),代表了乌兰复合岩体的侵位结晶年龄,形成时代为晚石炭世早期。

图3 乌兰复合岩体锆石CL阴极发光图像及年龄值

图4 乌兰复合岩体锆石U-Pb年龄谐和图(左)和加权平均年龄(右)

表1 乌兰复合岩体锆石U-Pb测年结果

(续表)

4 地球化学特征

4.1 主量元素特征

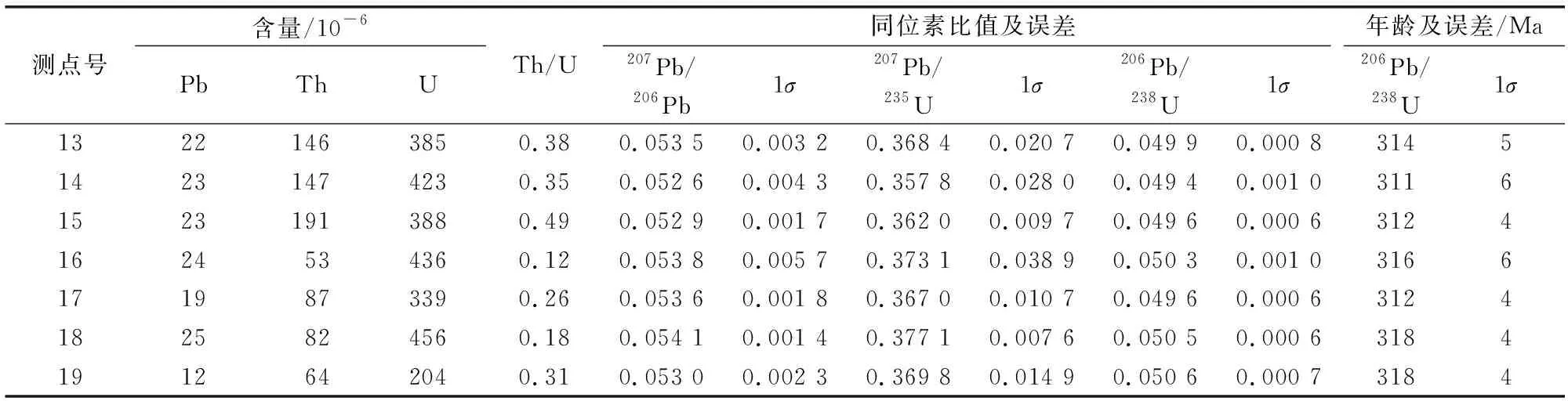

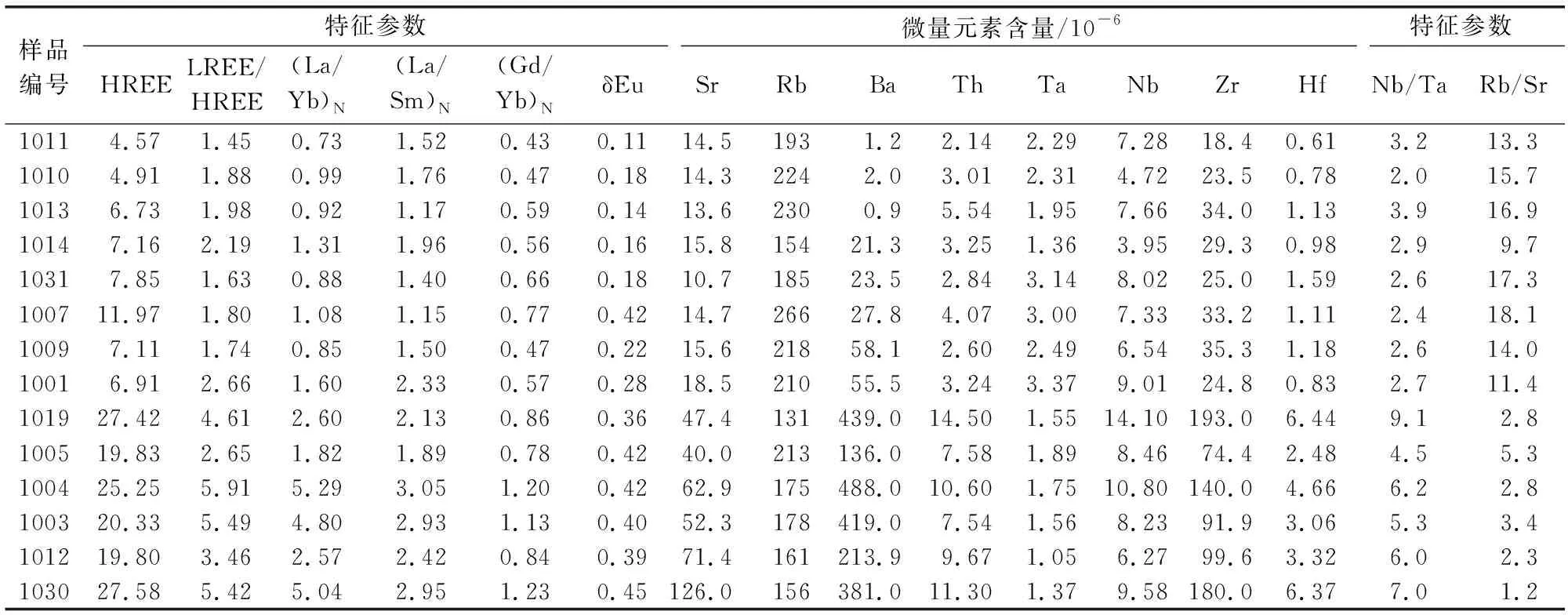

乌兰复合岩体的主量元素、微量元素以及稀土元素的测试结果见表2。

表2 乌兰复合岩体主量元素、微量元素和稀土元素含量及特征参数

(续表)

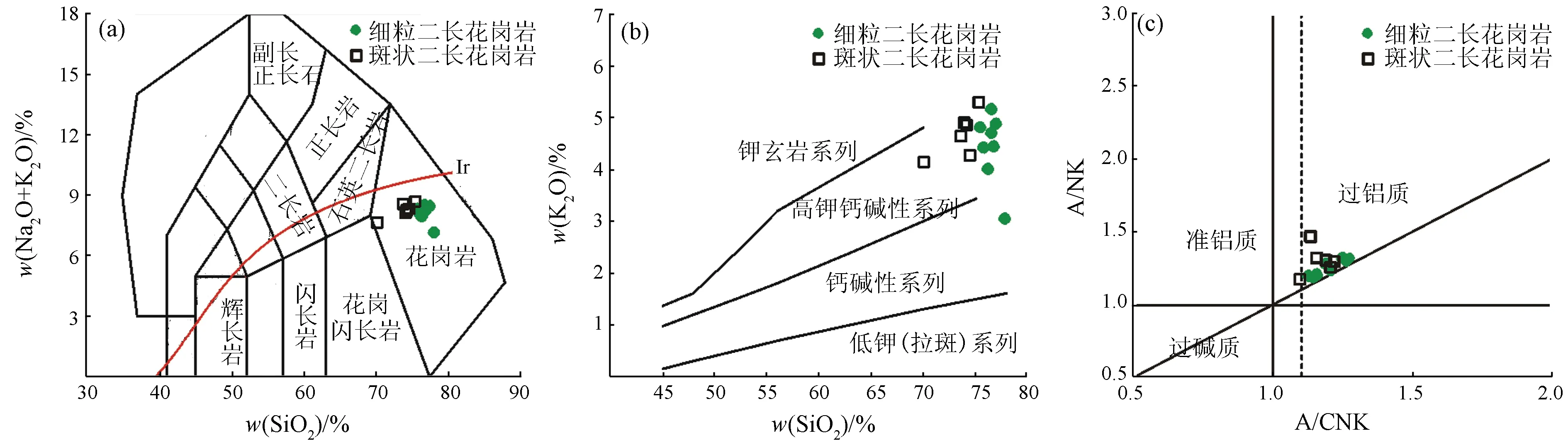

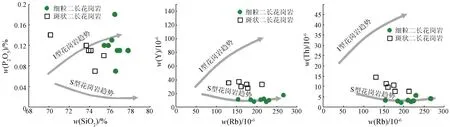

细粒二长花岗岩具有较高的SiO2含量,在TAS图解上较集中地落在了亚碱性系列的花岗岩区间(图5(a)),同时又具有较低的TiO2、CaO、MgO及FeOT含量,结合分异指数高的特点,说明其为高分异花岗岩; 其中K2O+Na2O含量为7.13%~8.45%,K2O/Na2O值为0.74~1.59,大部分大于1,在SiO2-K2O图解上大部分样品位于高钾钙碱性区,个别位于钙碱性区(图5(b)); Al2O3含量偏低,铝饱和指数A/CNK为1.13~1.28,在A/CNK-A/NK图解上位于过铝质区间(图5(c))。总体上,细粒二长花岗岩具有全碱含量中等、富钾、过铝质的特征。

图5 乌兰复合岩体TAS图解(a)、SiO2-K2O图解(b)及A/CNK-A/NK图解(c)[19-21]

斑状二长花岗岩的SiO2含量略低于细粒二长花岗岩,在TAS图解上大部分样品落在了亚碱性系列的花岗岩区,个别落在了花岗岩区与花岗闪长岩区的分界线上(图5(a)),与细粒二长花岗岩相比,其TiO2、CaO、MgO及FeOT含量略微偏高,分异指数偏低; 在SiO2-K2O图解上样品均位于高钾钙碱性区(图5(b)); Al2O3含量偏低,样品在A/CNK-A/NK图解上均位于过铝质区间(图5(c))。总体上,斑状二长花岗岩与细粒二长花岗岩具有相似的地球化学特征,同样具有全碱含量中等、富钾、过铝质的特点,但斑状二长花岗岩的分异程度略微偏低。

4.2 稀土元素和微量元素特征

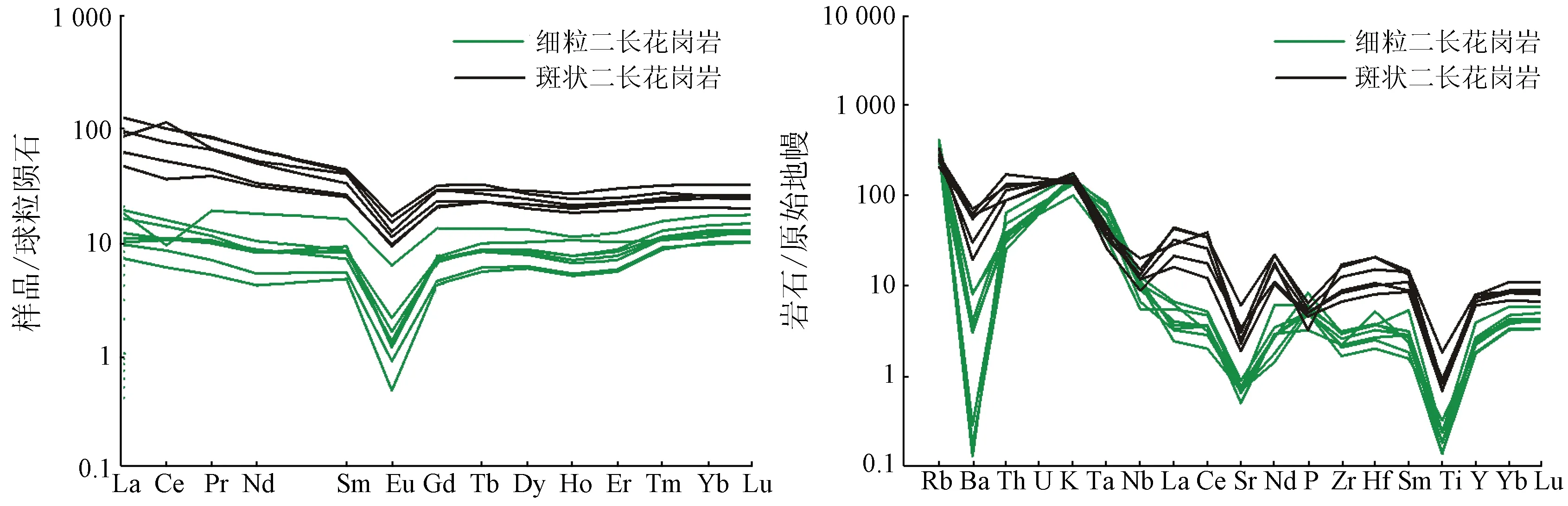

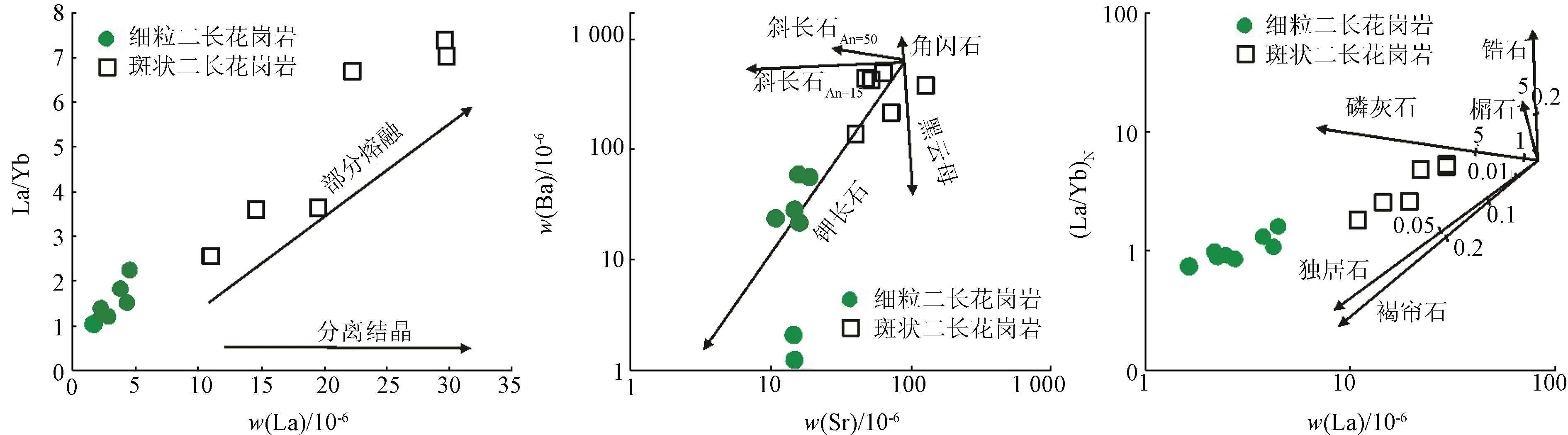

细粒二长花岗岩和斑状二长花岗岩的ΣREE偏低,较高的(La/Sm)N和(Gd/Yb)N说明轻稀土相对重稀土元素发生了一定程度的分馏(图6),而轻稀土右倾,重稀土近乎平整的曲线特征说明轻、重稀土元素之间分馏不明显,其中细粒二长花岗岩的重稀土轻微上扬,具轻微的M型四分组效应(图6); 2种岩性样品表现出明显的负Eu异常,其中细粒二长花岗岩负Eu异常更明显。

图6 乌兰复合岩体稀土元素球粒陨石标准化配分模式(左)及原始地幔标准化蛛网图(右)[22]

在原始地幔标准化蛛网图上(图6),样品的Rb、Th、K等大离子亲石元素富集,Ba、Sr、Ti等元素明显亏损,Ta、Nb等元素弱负异常。

5 讨论

5.1 岩体年代与成因

在兴安地块及邻侧晚古生代岩浆活动发育,主要为晚古生代早期(325~309 Ma)的奥长花岗岩-闪长岩类[8-11]与晚古生代晚期(301~271 Ma)的碱性岩浆岩[12-15],上述年代学数据基本勾勒出了造山带北缘晚古生代岩浆岩的演化过程。

乌兰复合岩体的主体岩性为细粒二长花岗岩,其锆石U-Pb测年结果显示: 锆石图像上具有较窄的环带结构,且Th/U值为0.09~0.69,平均值0.33,具有明显的岩浆成因特点。加权平均年龄为(312±2)Ma,说明乌兰岩体形成于晚石炭世早期,即造山带北缘晚古生代岩浆活动的早期。

乌兰岩体由斑状二长花岗岩和细粒二长花岗岩组成,主要矿物包括钾长石、斜长石、石英及少量的黑云母,均具有高硅、高分异指数、高Rb/Sr值、低Nb/Ta值的特征,且轻重稀土元素比值偏小,指示其经历了强烈的结晶分异过程,为高分异花岗岩。其中细粒二长花岗岩与斑状二长花岗岩相比,内部普遍可见白云母,具有更显著的负Eu异常,稀土总量明显偏低,同时具有轻微的M型四分组效应特征(图6),表现出更强的分异演化特征,甚至经历了后期热液流体的交代作用[23-24]。由于与高分异I型、S型以及A型花岗岩的地球化学特征相似,对乌兰复合岩体岩石成因的识别较为困难,需结合各种特征因素综合判定。

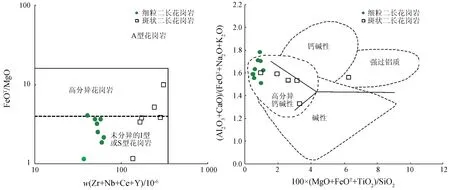

乌兰复合岩体的以下特点不同于A型花岗岩: ①Zr含量低于A型花岗岩的下限(250×10-6)[25],在(Zr+Nb+Ce+Y)-(FeOT/MgO)图解上均落在了I型和S型花岗岩区域(图7(a)),而区别于A型花岗岩; ②FeOT/MgO整体较低,不同于富铁贫镁特征的A型花岗岩(FeOT/MgO>10)[25]; ③碱铝指数NK/A略低于A型花岗岩(NK/A>0.85)[25]。此外,大部分样品位于高分异钙碱性区,显示了高分异演化的特征,也明显不同于具有碱性特征的A型花岗岩(图7(b))。因此,可以排除乌兰复合岩体为A型花岗岩。

(a) (Zr+Nb+Ce+Y)-(FeOT/MgO)图解 (b) 100×(MgO+FeOT+TiO2)/SiO2-(Al2O3+CaO)/ (FeOT+Na2O+K2O)图解

乌兰复合岩体的大部分样品在SiO2-K2O图解上位于高钾钙碱性区(图5(b)),在A/CNK-A/NK图解上位于过铝质区(图5(c)),属于高钾钙碱性的过铝质花岗岩。按照A/CNK=1.1的标准应属于S型花岗岩,但该指标一般用于区分未经强烈分异的花岗岩,而花岗岩在强烈分异过程中钙含量会变得极低,同时A/CNK值偏大[27],因此还需综合其他特征进一步判定其成因类型。结合岩体化学特征: ①P2O5含量普遍大于高分异I型花岗岩(w(P2O5)<0.05%),而与高分异S型花岗岩接近(w(P2O5)均值为0.14%)[28-29],且样品在SiO2-P2O5关系图上并未表现出类似I型花岗岩的负相关性,而与呈正相关或相关性不明显的S型花岗岩的特征相似(图8(a)); ②富集Rb、Th及K等大离子亲石元素,强烈亏损Ba、Sr、Ti、Ta、Nb等元素,具有明显的陆壳性质,Rb/Sr值明显大于I型花岗岩(Rb/Sr<0.9),而与S型花岗岩接近(Rb/Sr>0.9)[30]; ③Th、Y元素含量偏低,这与富Th、Y矿物首先会在过铝质岩浆岩演化的早期阶段结晶出来的特征吻合,在Rb-Y关系图与Rb-Th关系图上也均表现出了S型花岗岩的演化趋势(图8(b),(c))。此外,岩体中普遍含有S型花岗岩中常见的白云母、石榴石等富铝矿物。因此,本文把乌兰岩体分类为高分异S型花岗岩。

(a) SiO2-P2O5关系图 (b) Rb-Y关系图 (c) Rb-Th关系图

乌兰复合岩体在形成过程中主要受部分熔融因素的控制(图9(a)),并经历了一定程度的结晶分异。其中主体岩性为细粒二长花岗岩,其内部普遍含有白云母、石榴石等富铝矿物,可能与岩体高分异演化过程中斜长石、角闪石、黑云母等矿物的强烈分离结晶有关,该过程导致岩体向富铝方向演化,形成富铝质岩石[27]; Ba、Sr、Eu元素的亏损(图6(a),(b))可能与钾长石、斜长石的分离结晶有关(图9(b)); 稀土总量较低可能和磷灰石、独居石、褐帘石等副矿物的强烈分离结晶作用有关(图9(c))。

(a) La-La/Yb关系图 (b) Sr-Ba关系图 (c) La-(La/Yb)N关系图

5.2 地质意义

兴蒙造山带对中国的影响范围主要集中在东北地区和内蒙古中东部,其中在东北地区形成了额尔古纳、兴安、松嫩等微陆块相间分布的特征[6]。研究表明,额尔古纳、兴安地块以塔源—喜桂图断裂为界,闭合于早古生代早期[2-3]; 兴安、松嫩地块以二连—贺根山—黑河—嫩江缝合带[5]或二连南—乌兰浩特—黑河—嫩江一线[2-3]为界,闭合于晚古生代[3]。乌兰复合岩体位于兴安地块南段,为晚石炭世早期岩浆作用的产物,结合其形成时代,与中生代期间的蒙古—鄂霍茨克洋、古太平洋构造体系并无直接联系,而应与古亚洲洋的演化密切相关,具体为与兴安、松嫩地块的块体拼合活动有关[33]。兴安、松嫩地块之间的拼合碰撞时间,可以从两者之间的二连—贺根山—黑河—嫩江缝合带上的晚古生代岩浆作用性质得到答案。

研究表明,沿二连—贺根山—黑河—嫩江缝合带晚古生代早期岩体(闪长岩-奥长花岗岩类)广泛分布。例如,缝合带的西南段(二连—贺根山段),西乌旗北东的马尼塔花岗闪长岩年龄为(315.7±1) Ma[8],东乌旗北西的扎拉嘎闪长岩年龄为(319.8±0.9) Ma[9],西乌旗南的达其浑迪石英闪长岩年龄为(322~325) Ma[10],西乌旗东的白音奥舒奥长花岗岩年龄为(309.6±1.2) Ma[11]; 缝合带中段,全胜林场的正长花岗岩年龄为(322±1) Ma[33]; 缝合带的东北段(黑河—嫩江段)正达山花岗闪长岩年龄为(319±3) Ma[34]。上述岩体负Eu异常不显著,属于或接近于埃达克岩,具有明显的俯冲成因特点,共同构成了造山带北缘的早石炭世晚期—晚石炭世早期岩浆弧,其空间分布及年代学数据说明: 兴蒙造山带北缘在晚古生代早期发生了明显的向北俯冲过程,兴安、松嫩地块之间约在325~309 Ma发生碰撞,形成了二连—贺根山—黑河—嫩江缝合带[3],在晚古生代晚期(301~271 Ma)进入了造山后伸展阶段,表现为大规模的碱性岩浆岩沿缝合带两侧出露。

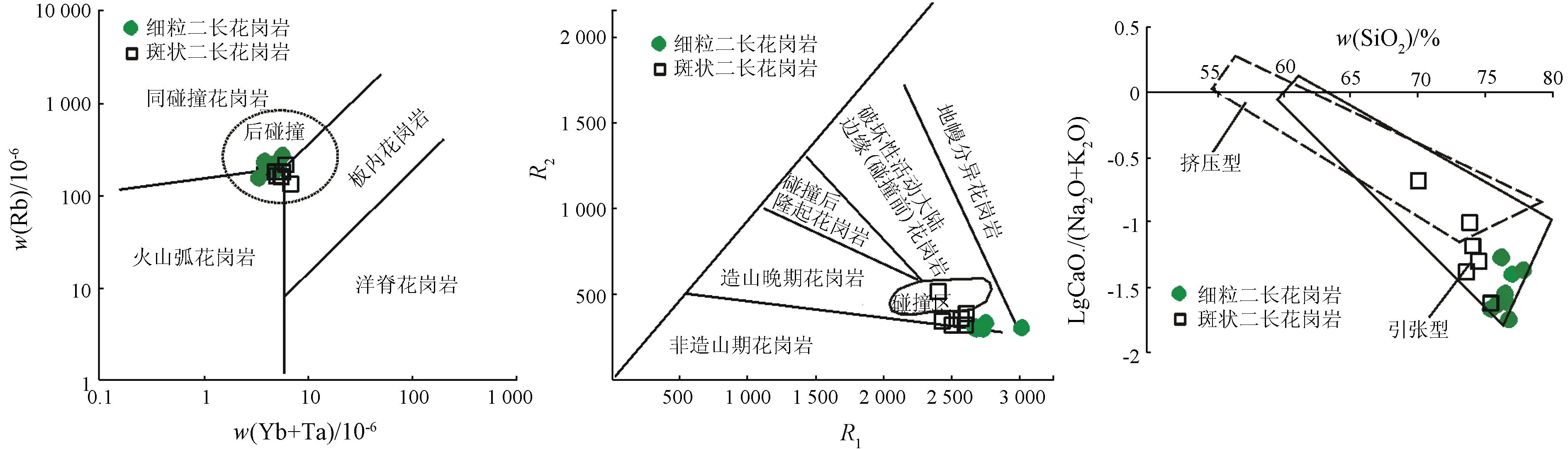

乌兰岩体由细粒二长花岗岩、斑状二长花岗岩组成,其中主体岩性细粒二长花岗岩的锆石U-Pb年龄为312±2 Ma,与上述岩浆活动的时代基本一致。2种岩性为高分异的钙碱性S型花岗岩,其中细粒二长花岗岩分异程度更高,明显不同于上述岩体的岩石类型,其形成可能与伸展体制环境密切相关。样品在Yb+Ta-Rb图解上位于数种(火山弧、板内、同碰撞)构造环境分界线的汇聚处,即后碰撞区(图10(a)),但后碰撞区涉及的环境相当广泛。结合样品在R1-R2构造图解上的分布(图10(b))并未落在造山后A型花岗岩区域,而是均较集中地落在了造山晚期和造山后A型花岗岩区的分界线附近,因此岩体应是2种构造体制转折时期的产物。在SiO2-lg[CaO/(Na2O+K2O)]图解上样品均匀落在了伸展背景的引张型区(图10(c)),说明乌兰复合岩体的形成与古亚洲洋的演化有关,形成于洋盆闭合后的造山晚期伸展环境,进而说明在(312±2) Ma时研究区洋盆已经闭合。

(a) Yb+Ta-Rb图解 (b) R1-R2图解 (c) SiO2-lg[CaO/(K2O+N2O)]图解

6 结论

(1)乌兰复合岩体由细粒二长花岗岩、斑状二长花岗岩2种岩性组成,前者构成了岩体主体,成岩年龄为(312±2) Ma,形成于晚石炭世早期。

(2)2种岩性均具有全碱含量中等、富钾、过铝质的特征,为高钾钙碱性系列的高分异S型花岗岩,且主体岩性细粒二长花岗岩分异演化程度更高。

(3)2种岩性均富集Rb、Th及K等大离子亲石元素,明显亏损Ba、Sr、Ti等元素,弱亏损Ta、Nb等元素,具有相似的微量元素与稀土元素分布特征,指示两者来自于同一源区。

(4)乌兰岩体的成因与古亚洲洋的演化有关,形成于洋盆闭合后的造山晚期伸展环境。