海东碑刻佛教词汇分类及来源

2022-07-03冯薇

摘 要:佛教进入中国之后,逐渐在汉语中生根发芽,并对汉语词汇产生了深刻影响。在朝鲜半岛,现存的碑刻文献保留了见证这一历程的珍贵材料,为相关研究提供了线索。经过系统梳理,可以发现,在佛教类词汇中,体词占比颇高,在宗教传播中起着基础性作用。就词汇来源而言,除了音译词、意译词之外,新生词、旧有词也占据一定的比例。其中,部分词语沿用至今,丰富了现代汉语的词汇构成。

关键词:海东碑刻;佛教词汇;分类;来源

漢明帝时期,佛教开始传入中国,并对中国社会产生了重要影响。尤其值得关注的是,以梵语为主要载体的佛教文化,深刻影响到汉语词汇的面貌,在汉语发展史上留下了独特的印记。四世纪后半叶,正值朝鲜三国鼎立之时,佛教经中国传入高句丽,并逐步融入朝鲜半岛。需要指出的是,以梵语记录的佛经在传入中国后,通过翻译,又以汉语为载体传到朝鲜半岛。作为东亚文化圈的组成部分,朝鲜半岛早有使用汉语的传统,因此,以汉语为载体的佛教文化也被顺利接纳。在现存的海东碑刻中,就保留了一批佛教类材料,展现出佛教与中华文化、当地文化的交织、融合,其语言的一个突出特点是,佛教类词语数量较多,内容丰富,这也是本文所要探讨的重点。

本文所用碑刻材料主要来源于《藏书阁所藏拓本资料集》[1]、《韩国金石文大系》[2]、《韩国金石文集成》[3]、《韩国古代金石文资料集》[4],这些材料有寺碑、禅师碑、造像铭、塔铭、钟铭等,或记载寺庙修建始末,或叙述禅师生平事迹等。我们以海东碑刻佛教词汇为研究对象,并参考《汉语大词典》[5]、《佛学大辞典》[6]的相关释文,从句法功能角度对其进行分类,并力图阐述语言接触与词语演变的关系。

一、海东碑文中佛教词汇的分类

在海东碑文佛教类文献中,词汇表达丰富多样,既有汉语使用者习以为常的词语,也有大量与佛教相关的词语。本文重点关注的是那些具有佛教渊源、表达佛教教义或词义发展受到佛教影响的词语,并将其统称为“佛教类词汇”。这里主要是从句法功能的角度出发,大体将其分为两类:体词类和谓词类。

(一)体词类

在海东佛教类碑文中,佛教类词汇以体词为主,其中,名词又占据主体地位。这些词语既包括解说佛教教义的专有名词,也包括指称佛教重要人物、事件、地域的名词。从它们的意义内容来看,可细化为教义类、称谓类、建筑类、器具类、抽象事物类等。所谓“教义类”,是指表达佛教所信奉的义理、体现出该宗教的主要价值取向的名词,如“慧舟、因果、自觉、觉他、觉行、金精、报果、慧心、心香、三乘、慈云、菩提、大行、法藏、法性、三圣、津梁、真理、禅”;所谓“称谓类”,是用于指称佛教的人物或群体的名词,如“圣灵、菩萨、和尚、十护、大德、寺主、维那”;所谓“建筑类”,是指用于指称佛教特有的建筑形式的名词,如“浮屠、戒坛、支提、窣堵婆”;所谓“器具类”,是指与佛教相关的法器、容器、典籍等名词,如“戒珠、金身、三藏、舍利”;所谓“抽象事物类”,是指与佛教相关的时间、空间、生死等概念,如“刹那、念念、三千世界、世界、旷劫、无量劫、极乐、法雨、因缘、彼岸、来世、生生世世、法海、义海、万劫、劫”。此外,还有少量指称处所、地理区域、身体部位、动植物的名词。

(二)谓词类

在海东碑文佛教类词汇中,谓词数量相对较少,主要有形容词、动词。其中,形容词有“无边、无垢、无染、自在、圆通、清净、不可思议”等,动词有“结戒、流转、坐灭、灭度、昙始、恣坐、坐化、化往、生天、就坛、舍俗、圆寂、涅槃、解脱、归寂、归真、超升、出世、离尘、剃发、安禅、安居、受具、依止、发愿、出家、大悟、皈依、杀生、发心、观心、披缁、巡礼、示灭、了悟、住持”等。

可以看出,在海东碑文所涉及的佛教类词汇中,体词占比颇高,谓词占比较低,两者在数量上体现出明显差异。其中,体词基本以名词为主;谓词则涵盖形容词和动词,形容词数量较少。之所以会出现这一现象,应与佛教的自身特性密切相关。一般而言,佛教词语具有特定的使用语境与意义内涵,是其构建信仰体系、宗教教义的必要条件。尽管语义内涵作为佛教词类划分的标准仍不够全面,却可以解释这一比例失衡的原因。名词在语义方面能更好地发挥阐明教义、指称宗教器物等作用,并在佛教传播中凸显出基础性、主体性价值。可以说,它不仅在形式上区别于日常用语,而且在意义上也承载着佛教教义的核心内涵,从而构成了宗教描述和观念表达的重要材料。动词在语义方面则通常指称具象或抽象的动作行为,形容词用于描述事物的状态或性质。与体词相比,在跨文化、跨语言语境中,谓词更具有普遍性和共通性,在形式上也不必与日常用语相区别,因此,专门用于佛教的谓词数量较少。

二、海东碑文中佛教词汇的来源

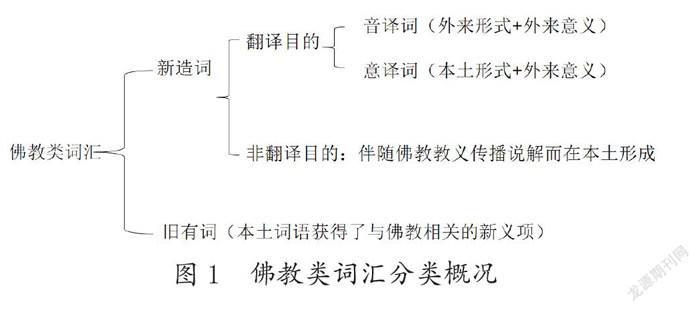

总的来说,海东碑文中佛教词汇的使用情况,呈现出特定的时代背景和历史语境,对其进行追根溯源,能够窥探出相关词语的历时发展脉络。就海东碑文佛教词汇的来源而言,可以大致分为四种情况:音译词、意译词、新生词和旧有词。

(一)音译词

这里所说的“音译词”,主要是指外来借词。词是由形式和意义两个层面构成的,其中,语音是词的物质外壳,意义是词所承载的概念内涵。以记录语音的形式来表示语义,即为借词。在汉语语境中,音译词具体表现为用汉语中读音相近的词来记录原词的语音,并承载该词在源语言中的词义,因此,其对应的字形经常会出现异形写法。这类词语的外来特征颇为明显,通常不符合汉语词汇构词的内在理据,比较容易辨别。例如:

(1)摩尼:音译词,也作“末尼”,佛珠、宝珠。

(2)支提:音译,也作“制底”“制多”,积聚之义。以积聚土石而成之也。原义集聚,佛火化后以土石、香柴积聚而成的纪念物,为塔、刹的别名。

(3)和尚:梵语在古西域语中的音译。为印度对亲教师的通称。在中国则常指出家修行的佛教徒。

(4)浮屠:亦作“浮图”,梵语的音译。

(5)涅槃:梵语的音译。旧译“泥亘”“泥洹”,是佛教全部修习所要达到的最高理想,一般指熄灭生死轮回后的境界。

(二)意译词

通常情况下,意译词与音译词是相对而言的。音译词高度保留语音,将意义移植到新的语言系统;意译则高度还原语义,以目标语言中的材料和规则来表示词义。具体来说,佛教意译词是以汉语的构词规则和语言材料作为基础,并承载原词在原语境中的意义。例如:

(6)归寂:又称入寂,佛教用语,指称死亡,后遂尊僧侣之死而用之。

(7)净土:圣者所住之国土也。无五浊之垢染,故云净土。

(8)戒坛:授戒之坛场也。梵云曼陀罗,译曰坛。高筑之,故云坛。

(9)法轮:比喻佛语。佛之说法,能摧破众生之恶,犹如轮王之轮宝,故谓之法轮。

(10)法海:以海之无边界比喻佛法广大难测。

可以说,音译与意译是汉语接纳外来语言词汇的两种典型方式,有时它们还会互补成词,如“禅宇、万劫”等,这里不作重点讨论。相比而言,佛教音译词体现出更强的异域色彩,部分词语还具有异写形式,如“窣堵婆”与“窣堵波”;意译词对应的书写形式则相对固定,构词形式更具本土化特征,符合目标语言的构词规则。需要指出的是,有些外来词既有音译形式,也有意译形式,丰富了佛教用语的词汇表达,如“刹那”与“念念”、“曼陀罗”与“戒坛”、“涅槃”与“归寂”等。

(三)新生词

佛教的传播和流行,进一步促进了佛教词汇的发展,大量新生词相继涌现。这类词语虽然是基于阐述教义、说解名物的现实需求而产生的,却植根于中国土壤,具有鲜明的汉语特色,属于新生成的本土化词语,这在海东佛教类碑文中也有所体现。例如:

(11)披缁:出家为僧。

(12)巡礼:宗教徒参拜庙宇或圣地。

(13)缁门:即佛门,僧衣色黑,故称之为缁门。

就词语来源而言,这类词与音译词、意译词有所不同,它们和梵语之间不存在直接的对应关系,与翻译目的无关,是受佛教文化影响而形成的本土化新生词。就结构方式与语义特征而言,这类词与意译词均符合汉语词汇的内部结构特征,主要体现为词根之间的组合,如偏正、述宾、述补等复合结构;词根的意义组合与整词的语义高度一致,基本构成了整词的意义特征。就语音形式而言,这些词则以双音节词为主,符合汉语使用者一音节对应一个意义、词根与整词意义相关联的表达习惯。在一定程度上说,佛教的传播也促进了汉语词汇双音化的进程。

(四)旧有词

佛教带给汉语词汇的影响不仅表现为促进新词语的产生,也体现在赋予旧词语以新的意义。有些汉语词汇本已存在,但在佛教这一特定语境中,又产生出新的内涵和語义。此类词语展现出词义的发展与变迁,体现出词汇作为语言材料对外部世界的灵敏度。这在海东佛教类碑文中也有所体现,如“法门、入室、大行、大德、法相、保佑、出家、灵性、大悟、依止、智慧、众生、来世、杀生、发心、自觉、庄严、圣迹、了悟、至道、津梁”。

这类词语早在佛教传入中国之前就见于文献记载,由于在意义上受到佛教的影响,因此,产生了相应的新义位,具有了与佛教相关的内涵。比如,“法相”一词本有骨法、相貌之义,在佛教语境中,又指佛像、真实之相等义。“出家”原指人离开家庭外出,在佛教语境中,又指脱离家庭到寺院去做僧尼。“大悟”本有豁然醒悟、彻底明白之义,在佛教语境中,又指破迷妄、开真智。“来世”原指后代后世,在佛教语境中,又指未来之世。

值得注意的是,新、旧义位之间通常具有一定的相似度,它们不仅体现出义素上的共通性,而且体现出词义演变的连续性。比如,“保佑”原指神力保护帮助,新义位则指称佛力保护帮助,新、旧义位均有保护帮助义,同时,在新义位中,保护帮助的来源对象又进一步明晰化。由此可见,这类词语的特定义位由于增加了与佛教相关联的新义素,新、旧义位既高度相似又略有区别,各自适用于日常语境与佛教语境。

还需指出的是,在多数情况下,新义位的产生并不会动摇原词的主导义位。也就是说,新义位主要出现在佛教语境中,原词的主导义位则主要活跃于日常语境中。不过,也有例外情况,有些词语在佛教的影响下,其主导义位发生了更迭。比如,“出家”的主导义位原本为“离开家庭外出”。《礼记·大学》:“故君子不出家,而成教于国。”东汉王符《潜夫论·赞学》:“是故无董景之才、倪匡之志,而欲强捐身出家旷日师门者,必无几矣。”受到佛教影响后,该词产生了新义位,即“脱离家庭到寺院去做僧尼”,并且这一语义成为了使用频次较高的主导义位。

总的来看,海东碑文中的佛教类词汇大体可划分为四类,具体如图1所示:

三、佛教词汇对汉语的影响

语言是社会生活的一面镜子,词汇作为语言系统中最为活跃的要素,为人们提供了一条观察语言系统乃至社会生活的重要途径。从上文的分析可以看出,佛教文化深刻地影响了汉语词汇的面貌,朝鲜半岛上所保留的不同时期、不同类别的碑文材料,亦为此提供了丰富而翔实的例证。佛教词汇不仅影响到特定时期的汉语面貌,而且融入到汉语词汇的发展历程中,丰富了汉语词汇的表达,促进了词语的双音节化进程。有些词语经过漫长的历时演变,仍保持着旺盛的生机和活力,已成为现代汉语中使用频率很高的日常表达,使用者甚至难以察觉其佛教渊源。例如:

(14)劫:佛教名词的音译,“劫波”的略称,意为极久远的时节,后借指天灾人祸。

(15)世界:佛教语。犹言宇宙,后泛指人间、天下等义。

(16)因果:佛教语。谓因缘和果报,后指原因和结果及其相互关系。

(17)不可思议:佛家语。指思维和言语所不能达到的微妙境界,后形容事物无法想象或难以理解。

可以说,在汉语词汇的发展历程中,有些与佛教有关的词语逐渐消亡,成为语言的“化石”;有些词语则具有强大的生命力,由佛教专用语演变为现代汉语中的日常用语。还需指出的是,佛教词汇对汉语词汇的影响,不仅体现在丰富并充实了该系统中的词汇材料,还体现在汉语词汇的结构方面,进一步完备了词语的构造方式,促进了以偏正式、联合式、动宾式等为构造形式的双音节词的大量涌现。

在一定意义上说,异域的碑刻文献为探寻汉语词汇的生成、演进脉络提供了新的视角。本文以海东佛教类碑文为切入点,对佛教词汇的分类、来源进行了深入探讨。在这些由不同语言接触汇集而成的碑刻材料中,大量出现的佛教类词汇颇为引人注目。其中,有些词语具有明确的外来属性,可以归入音译词和意译词范畴,体现了汉语对外来词汇的接纳与吸收。有些词语随着佛教传播而产生,具有鲜明的中国本土化特征。还有一些词语则是依赖已有的汉语词形,熔铸了与佛教相关联的义素,属于旧词新用。

总之,佛教传入中国后,对汉语词汇产生了深刻影响,并扩展到包括朝鲜半岛在内的东亚文化圈。以汉语文法书写的、使用大量佛教词语的海东碑文材料,既是这一文化交流与语言变迁的历史见证,也是文化传播、语言接触、词汇演变的综合体现和缩影。

参考文献:

[1][韩]国学振兴研究事业推进委员会.藏书阁所藏拓本资料集[M].京畿道:韩国精神文化院,1979.

[2][韩]赵东元.韩国金石文大系[M].仁川:圆光大学校出版局,1998.

[3][韩]任世权,李宇泰.韩国金石文集成[M].安東:韩国国学振兴院,2014.

[4][韩]国史编纂委员会.韩国古代金石文资料集[M].京畿道:时事文化社,1995.

[5]汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处.汉语大词典[Z].上海:汉语大词典出版社,1989.

[6]丁福保.佛学大辞典[Z].北京:文物出版社,2011.

Classification and Sources of Korean Buddhism Vocabulary on Korean Inscriptions

Feng Wei

(School of Humanities, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract:Buddhist culture was introduced into China, took root in the Chinese language, and profoundly influenced Chinese vocabulary. In the Korean Peninsula, the inscriptional documents are precious materials that witness this process and provide clues for related research. After collation, a high proportion of nominals in the Buddhist vocabulary assumed a fundamental role in the spread of religion. In addition to transliteration loanwords and semantic loanwords, new words and old words from Chinese occupied a certain percentage, indicating the importance of Buddhist culture on Chinese vocabulary. Some of these words are used to this day, enriching the lexical materials of modern Chinese.

Key words:Korean inscriptions;Buddhist vocabulary;classification;source

基金项目:上海市哲学社会科学规划冷门“绝学”研究专项“东亚汉字遗产整理与研究(韩国金石卷)”(2019ZJX008)

作者简介:冯薇,女,上海交通大学人文学院硕士研究生。