依托共享资源打造民族地区优质课堂

——以统编小学语文五年级下册《枫桥夜泊》教学为例

2022-07-01王发美

■王发美

随着我国教育事业不断发展,教材不断改进,“双减”提质增效,给师资相对薄弱的偏远山区和民族地区一线教师课堂教学带来很大挑战。超越碎片化教育资源,提高课标教材解读能力,提升课堂教学效能,成为当务之急。

“民族地区教师教材教法资源平台”(以下简称“资源平台”)是针对民族地区教学所需,集全省优秀教师资源,对“统编教材”每一册每一课进行编录,按照课标要求,突出教材编写与课标要求,着重目标达成与课堂教学有效指导,是一套系统完整、研究精准的网络学习资源平台。本文就借鉴资源平台,优化五年级下册第七单元《枫桥夜泊》教学分享一些实践经验。

一、课前展开“有效学习”

(一)看资源前,自主研读教材,在观课中深入文本

无论多么优质的资源,如果只是按部就班,不加思索,就难以有效借鉴。带着研究后的思考再去学习借鉴,获得的知识才会具备一定的“厚度”。在教学《枫桥夜泊》之前,我认真学习课标、研读教材,揣摩单元导语、单元语文要素、课文内容、古诗写作背景、课后思考题、阅读衔接以及语文园地等板块彼此之间的联系。学习让我产生新追求:五年级下册古诗教学七单元人文主题为“异域风情”,语文要素是“体会景物的静态美和动态美”,在上册“初步体会”基础上提升到“体会”,教学中该如何去落实和把握“体会”这个“度”?在接下来的观课中,我将带着思考去解决困惑。

(二)看资源中,聚焦教学分析思路,明确目标精准定位

在教学实践中,很多教师缺乏对教学目标的精准把控。资源平台课《枫桥夜泊》从教材维度进行了准确而清晰的分析,又从教学维度提供了“单元编排目标”“课文总目标”“课时目标”,教学目标不是空洞三维指向,而是更为具体的一个个“三维任务”,为民族地区一线教师在教学实践中针对具体学情去制订恰当教学目标给予了精准引领。

1.分析单元内容,初步定位目标

通过统观分析单元整组内容,明确单元人文主题及编排结构;明确课文结构编排意图和特点。再通过对单元单篇课文内容的分析,统观整组内容对比,用找异同的方式来初步确定单元教学重点,分析与单元语文要素间的勾连;明确单元教学重点,分析各板块间语文要素的密切联系;合理分配“精读”与“略读”之间的课时安排,以此有序统筹规划。

2.聚焦单篇文本思路,精准定位目标

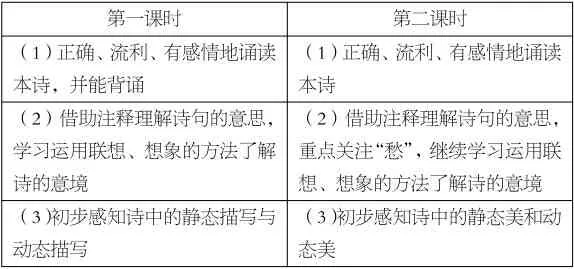

对单篇教学文本解读,语文要素的细化和具体目标的精准设定,教师常常是通过“教材教学分析”结合单元整体分析,在单篇教学内容深入解读和分析的基础上,来确定课时目标的。每个目标的确定都紧扣单元语文要素,并呈“梯度式”,分基础性和重点提升的教学目标。如针对统编教材五年级上册第七单元,成都市双流实验小学张丽萍老师确定的古诗教学第一课时和第二课时的目标如表1所示。

表1

对比分析,不难看出,每一个目标设定,都紧密围绕单元语文要素,课时与课时之间、单个目标之间任务设定呈“梯度式”,且环环相扣。

3.锁定教学过程的精细设计,检验目标落实

课例遵循教学基本原则,遵照课标要求,体现课改理念,设计了“导入新课”“诵读明诗意”“品句赏意境”“拓展学习”等内容,为完成这些“任务”和“要点”,都有很容易掌握的学法指导,在完成基本任务的基础上还为学有余力的学生准备了拓展教学的内容。

例如,《枫桥夜泊》一课中,张老师的教学过程设计为:①复习旧知,导入新课;②反复诵读,明晰诗意;③发挥想象,了解意境;④对比学习,提升理解。

教学过程每一环节每一步骤每一意图都清晰可见,呈“梯度式”,且目标检测设计紧扣教学目标,基本任务巩固率高。例如,《枫桥夜泊》目标检测设计为说说“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”这两句诗分别描绘了怎样的画面,哪些是景物的静态描写,哪些是景物的动态描写,可以看出,教学目标设计和作业设计每一个目标都有相应检测,这是基于“双减”背景下实施有效课堂教学的基本模式,为我们作了很好引领示范。

(三)观资源后自主设计,根据“学情”,准确定位目标

叶圣陶先生说过教学最重要的就是要“因材施教”,真实的“学情”分析是落实“因材施教”的基础。这里的“学情”就包括我在课前对资源平台的学习情况以及对学生的学情分析。在《枫桥夜泊》一课中,通过学习张老师的教学方法,我结合本班孩子的学情,将教学目标定位为如表2所示。

表2

张老师在目标2 中,把“借助注释理解诗句的意思”进一步明确为“孩子通过第一课时学过的方法,自主理解”。基于本地区本班孩子对理解诗句的方法还未熟练的现状,我采用继续以教师引导的方式,把“自主学习”古诗的意思放在第3 课时进行。

二、课中“有效借鉴”

(一)围绕目标定位,优化过程设计

基于学情分析和目标确定,借鉴张老师的教学设计,我在教学中增加了两个环节,降低了教学难度。

第一步:复习旧知,导入新课。第二步:初读古诗,感知诗意。第三步:学法指导,理解诗意。第四步:品读古诗,明晰诗意。第五步:发挥想象,了解意境。第六步:拓展漫谈,巩固提升。

其中,第三步针对本班孩子在学习古诗、对如何理解诗意的方法上还缺乏一定的技巧,增加了“学法指导,理解诗意”环节,采取提问“你知道理解诗意的方法有哪些?知道的请举手”并抽个别回答,来分析对此环节学生掌握方法的比例,作一个简单的学情分析,再出示PPT,经过梳理和归纳,进行全班复述和总结,巩固理解诗意的方法,使目标得以达成。

(二)围绕目标定位,教学中有梯度引领

有具体的学情分析,围绕目标定位,课中引领也要循序渐进、梯度上升。包括“导入方法”“初读任务”“品文要点”“书写指导”每个环节及问题设计。如读的环节要求初读读准,再读领会大意,品读初步体会动态描写和静态描写,精读领会“四季景物皆成趣”,最后根据学情再拓展延伸。

三、课后反思,改进教学

(一)回顾学习资源过程,审视“教材体系”,为精准把握奠基

该资源平台是全国唯一一套对“统编教材”进行系统、完整、精准研究的网络学习资源。为此,我们学习该资源也应遵循系统性和完整性原则,才有助于我们对教材的解读、文本的把握、教学设计等的梳理。例如,在设计《枫桥夜泊》第二课时,我们就不能单看这一课时的设计方法,至少得从这一单元的第一课时学起,了解单元设计思路,再观《枫桥夜泊》第一课时设计,明确具体语文要素点如何落实,如果是初次学习该资源,我们先可以学习这一册的“第一课时”对“整本书”的解析,以便在学习《枫桥夜泊》第二课时的资源时更加通透地予以理解,如此更容易对每一个点的教学设计知其然还能知其所以然。

(二)回顾教学,审视“主导”“主体”地位,为自主学习奠基

回顾教学过程发现,我在范读过程中过于关注“抓关键词”以体会静态和动态描写,只站在了欣赏的角度,心里想的是这词表达得太美了,而缺少对诗歌的情感体悟,忽视了作者的“愁”,导致在教读和泛读过程中动作、表情没到位。在观看视频回放时,明显看出我情感没对,没有“愁”,范读的声音也没体现安静低沉,且如此“安静”的古诗也不太适合全班齐读,所以对孩子们在“体会静态和动态描写”,更好地理解“体会”上是有影响的,这一点须改进。

(三)回顾教学目标,审视“语文”价值,为学习质量奠基

学习执教后,给我感触最深刻的是“重设不能盲目”。该资源平台是四川名师通过对统编教材深入研究后的“教学化”智慧结晶,借鉴和重设中要从教学的点和面去理解透。重设过程中,我没读透单元语文要素和本课古诗教学目标这个面和点的结合,目标检测设计有点随意,把“感知诗中的静态描写和动态描写”目标检测要求给省去了。显然,我的教学目标3 就没有得到有效的检测和评价。重设教学时,一定要读透语文要素,在每个教学环节中高效落实。

通过对该资源平台的精准解读,合理转化,恰当运用并加强自主学习,加强教研力度,有利于促进教师课堂教学提质增效,让民族地区学生在教育热土春天开花、秋天收获。