中国慕课的教学交互现状分析*

——基于787门国家级线上一流课程的实证研究

2022-07-01贺卫国杜玉霞欧阳润泉张忠月

贺卫国,杜玉霞,欧阳润泉,张忠月

(1.广东财经大学信息学院,广东广州 510320;2.广州大学教育学院,广东广州 510006;3.仲恺农业工程学院经贸学院,广东广州 510235;4.高等教育出版社教师教育事业部,北京 100120)

一、引言

慕课又称大规模在线开放课程,是“互联网”时代新兴的课程形态,是在网络教学平台上开设、向师生或社会大众开放的、相对免费的、支持广泛人群参与的,以较短的教学视频、互动讨论等教学元素交织,有一定时长的以学习者为中心的教学过程。慕课的独特优势使许多国家都很重视慕课建设与应用。中国政府的重视,使中国慕课在起步晚的情况下,发展迅速。据统计,2020年底,中国上线慕课数量已增至3.2万门,学习人数达4.9亿人次,在校生获得慕课学分人数1.4亿人次[1]。中国慕课数量和应用规模居世界第一,中国慕课发展已经从建设期向应用期转变,慕课的健康发展与质量日益成为人们关注的重要问题。Trentin G.指出,在线学习的质量取决于教学交互[2]。交互是教学成功的核心要素,在师生分离、生生分离的慕课教学中,教学交互的程度和质量,对教学效果的影响更加重要。研究慕课教学交互现状与特点,有助于及时发现问题,总结经验教训,促进中国慕课持续改进与优化,发挥慕课在新时代高等教育变革与创新中的作用。

二、慕课教学交互的特征

交互是慕课学习过程中不可或缺的重要环节,在很大程度上决定了慕课学习者的课程学习积极性和学习的效果[3]。瓦格纳认为,教学交互的目的是使学习者做出符合教育目标的行为和反应[4]。有效的交互能够促进学习者的学习成效。慕课教学交互是在师生分离、生生分离的特殊环境中的远程教学交互,具有不同于面授教学交互的特点。远程教学交互是以理解教学内容或掌握规定学习目标为目的,发生在两个或多个参与者与对象之间,利用技术媒介进行响应和反馈的同步或异步对话、会话或者事件[5]。慕课教学交互从性质上可以分为师生交互、生生交互和人机交互。良好的人际交互(师生交互和生生交互)有助于提高学习者学习积极性,减轻孤独感,从而解决高辍学率的问题[6]。从各大慕课平台来看,课程讨论区的交互是慕课最主要的教学交互方式,是教师干预学习的重要渠道,分析师生在课程讨论区的互动情况,能够反映慕课教学交互的主要情况。

三、国家级线上一流课程的教学交互现状调研

(一)调查设计

1.调查对象选择

要了解中国慕课教学交互现状,就应广泛调查慕课。但中国慕课规模巨大,难以调查全部课程,选择优质慕课调查其教学交互情况,可以了解中国慕课的教学交互质量状况。教育部自2017年启动到2022年,认定公布的国家级线上一流课程是代表着中国慕课最高质量的课程,调查这些课程,可以了解中国慕课的教学交互水平与质量。教育部在2017年、2018年、2019年分三批认定了2008门线上一流课程,2017年只认定了690门,数量较少,部分课程上线时间较短,运营还不够成熟;2018年认定的课程较2019年多八十多门,课程上线时间、运营期次也较长,教学交互数据比较丰富,故本研究将调查对象确定为2018年认定的801门国家级线上一流课程。

2.数据获取与处理

通过国家级一流本科课程建设工作网,搜集到801门国家级线上一流课程公示的申报材料,材料包括申报书和课程数据信息表等资料。设计了包含课程名称、课程对象、课程类型、开课平台、讨论区发帖总数、参与互动的人数等多维数据的EXCEL表格,对801门课程的数据进行了统计。用EXCEL和SPSS软件,分析处理了统计数据。分析发现,有14门课程的互动数据不完整。因此,本研究对课程申报与开课情况,是对801门课程的分析;在教学交互情况部分,是对数据完整的787门课程互动等数据进行的编码处理与分析。

(二)国家级线上一流课程的概况

1.课程申报与认定情况

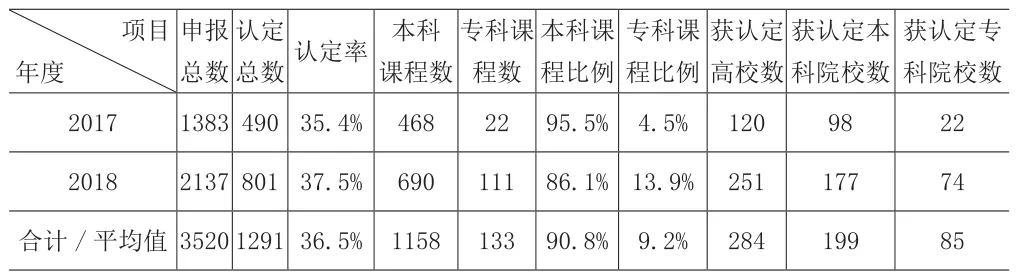

2018年有2137门课程申报国家级线上一流课程的认定,801门课程获得认定,认定率是37.5%,稍高于2017年,具体如表1所示,172门课程属于重复申报课程,占认定课程总数的21.5%。从分布院校来看,801门课程分布于251所高校,占全国2740所普通高校的9.16%,学校分布比较集中,双一流建设高校获得认定的课程数高于其他高校[7]。

表1 2017与2018年国家级线上一流课程申报与认定的基本情况对比

2.课程性质

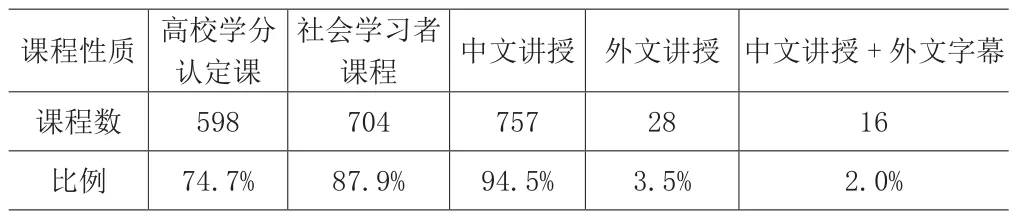

教育部认定要求从不同维度填写课程类型,从课程对象角度,将课程分为高校学分认定课和社会学习者课程两大类;从课程的讲授语言,将其分如表2所示的三类。高校学分认定课近八成,向社会学习者开放课近九成,中文教学课程占九成以上。

表2 2018年国家级线上一流课程的性质

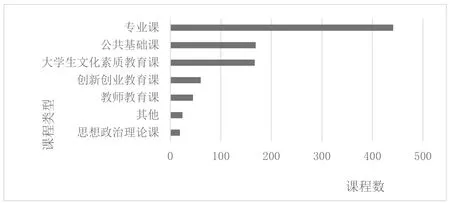

3.课程类型

认定通知将课程类型划分为如图1所示的七类课程,专业课程最多,占总课程数的55.1%,其次是公共基础课程和大学生文化素质教育课,最少的是思想政治理论类课程。据统计,全国本科高校年度开设课程101万余门,专业课占比为87%[8]。可见,国家级线上一流课程中专业课的比例偏低较多。

图1 2018年国家级线上一流课程的类型

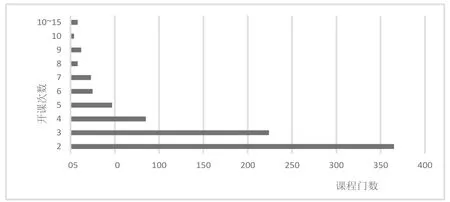

4.课程的开课期次

课程的开课期次如图2所示,有45.6%的课程开课期次刚好达到开课2次的申报要求;28.5%的课程开课3次,只有15.9%的课程开课超过5次,1.5%的课程开课超过10次,仅有1门课开课达15次。总体来看,开课期次达到4次的课程不足三成,大部分的课程开课次数较少。

图2 2018年国家级线上一流课程的开课期次分布情况

(三)2018年认定的国家级线上一流课程的特点

1.课程分布的平台相对集中,平台的马太效应明显

2018年认定的801国家级线上一流课程分布在15个平台上,具体情况如表3所示,爱课程以594门课程独占鳌头,占课程总数的74.16%;爱课程与智慧树、学堂在线三家平台的课程,占总课程数的93.63%,可见,课程集中在少数平台。这表明平台影响力越大,对课程的吸引力越大,优秀平台吸引到的高水平课程更多。

表3 2018年801门国家级线上一流课程的平台分布情况

2.课程所属的专业类别较多但分布不均,无对应学科专业的课程比例较高

801门课程分属于123个专业类别,但分布不均;不属于任何学科专业的本科类用“0000”,专科高职类用“1111”,两个层次的无专业代码课程58门,占课程总数的6%。课程的专业类别比较集中,分属于18个专业类别及无专业代码类的课程占课程总数的53.59%,位居前列的依次是计算机类、工商管理类、无专业代码的本科课程、数学类和中国语言文学类,五类课程占了总课程数的四分之一强,具体如表4所示。

表4 2018年的国家级线上一流课程所属专业类别位居前列的排行榜

四、中国慕课的教学交互现状

交互在教学中的重要作用越来越被学者们关注和研究。Randy Garrison认为,教育是一个过程,师生之间的双向交互是其基本特征[9]。王志军、陈丽研究指出,学习就是通过教学交互来实现的,教学交互是学习过程的基本功能属性[10]。李良等认为,师生交互、同伴交互和人际交互等变量是影响深度学习质量的重要因素[11]。欧阳建平等强调,交互是在线教学的核心[12]。赵姗姗指出,学习者交互是慕课学习过程中不可或缺的重要环节,在很大程度上决定了慕课学习者的课程学习积极性和学习效果[13]。

国家级线上一流课程的申报材料中包括了开课时间、周数、课程公告次数、讨论区发帖总数、教师发帖数、参与互动的人数等互动交流情况的数据。讨论区是课程教学交互的核心,分析课程讨论区的互动数据,可以观测课程教学交互的具体状况,探索交互的特点与问题,有助于改进交互方式,提高交互质量。如上所述,本研究只对787门有完整数据的课程教学交互情况,进行了分析。

(一)国家级线上一流课程的开课情况

在线课程要开展教学交互,必须在课程的教学周期内进行,课程的开课时间、开课时长都会影响学习者参与教学交互的时机与频率。

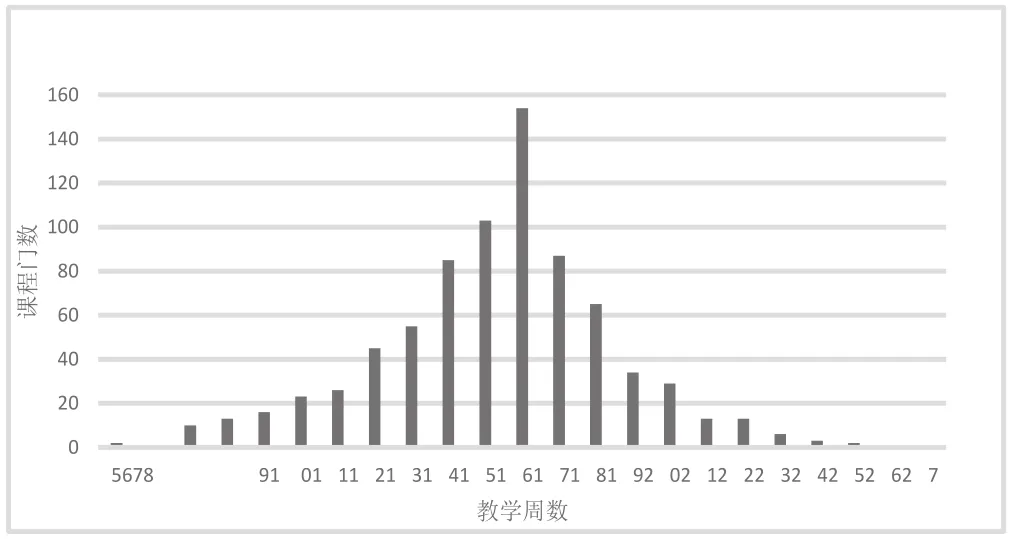

1.国家级线上一流课程的开课时间与时长

在线课程的开课时间与时长,对教学进度安排和学习者的学习灵活性有重要影响。调查对象中近八成课程都为本科生开设了学分课,每年开两期,开课时间集中在2月底至3月初、8月底至9月初这两个时段,与高校春、秋季学期比较一致。许多课程的开课周数,与高校课程教学周数较一致。如图3所示,九成以上课程开课周数分布在10至20周之间,其中有63%的课程开设周数集中在14至18周,课程的平均开课周数为15.3周。可见,为了方便本科生学习,大多数课程开课时间与周数与高校的学期比较一致。

图3 787门国家级线上一流课程的教学周数情况

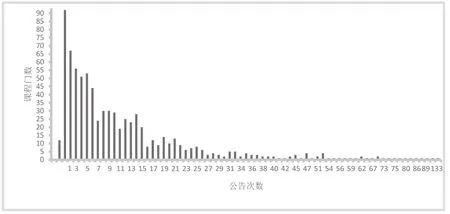

2.课程公告的发布情况

课程公告是在教学过程中,教师向学生告知学习指导、学习活动安排与说明等信息的重要方式,包括课程开始时的欢迎公告、课程进行中的内容发布通知、作业要求、测验说明、实时在线辅导、答疑安排、考试通知等内容的重要途径,中国大学MOOC等课程平台还提供了公告与邮件同步发送的功能。课程公告的发布与教学进度安排和课程活动开展密切相关,发布公告的次数体现着教师与全体学生交互的频率。

分析发现,不同课程之间公告的发布次数差异巨大,具体如图4所示。787门课程中,有三成以上课程公告次数少于5次;仅有155课程的公告次数多于20次,有29门课程公告次数超过50,发布公告最多的是《设计创意生活》课程,达133次。课程平均公告次数为12.2次,而课程平均教学周数15.3周,与每周一次的课程公告频率相比,每门课程还需再发布2.1次公告。可见,许多课程没有利用课程公告与学习者进行及时交互。

图4 787门国家级线上一流课程公告的次数分布图

(二)国家级线上一流课程的讨论区教学交互情况

国家级线上一流课程在讨论区的交互情况,主要包括所有参与者的发帖总数、教师发帖数、参与互动的人数三种基本数据,分析这些数据能比较全面地反映具体的交互情况。

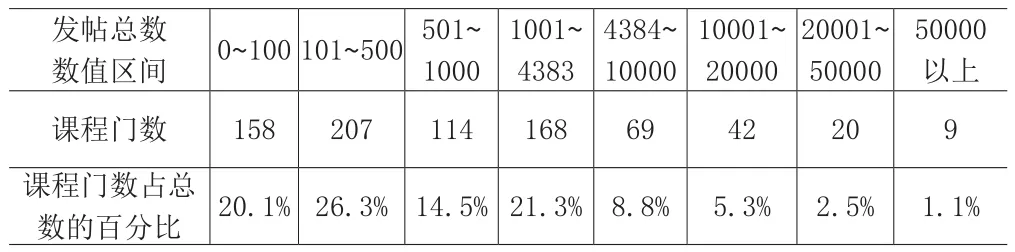

1.发帖总数

发帖总数是指学生在课程讨论区发表的帖子数之和,包括在课堂交流区、老师答疑区以及综合讨论区等各类讨论区对主题的回复帖以及自己发起的主题帖的总和。发帖总数体现着学生参与教学交互的具体状况。分析结果如表5所示,787门课程的平均发帖数为4383条,其中,发帖总数大于平均值的课程140门,少于平均值的课程647门,不同课程的发帖总数差异巨大,大多数课程的发帖总数偏低。

表5 787门国家级线上一流课程的发帖总数分布情况表

分析其中9门发帖总数超过5万条的课程,发现发帖数量与课程类别没有相关性。这9门课既有通识课,也有专业课;既有理论类,也有技术类课程。从选课人数来看,《中药储存与养护》《计算机应用》的选课人数仅分别为785人、1117人,《创业管理—易学实用的创业真知》的选课人数是前两者的20多倍,但这三门课程的发帖总数均为5万多条,仅此来看,发帖总数与选课人数之间几乎没有相关性。进一步分析发现,这些发帖总数位居前列的课程考核评价标准中,讨论都占有一定比例。

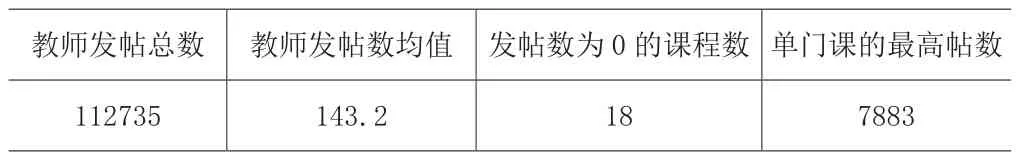

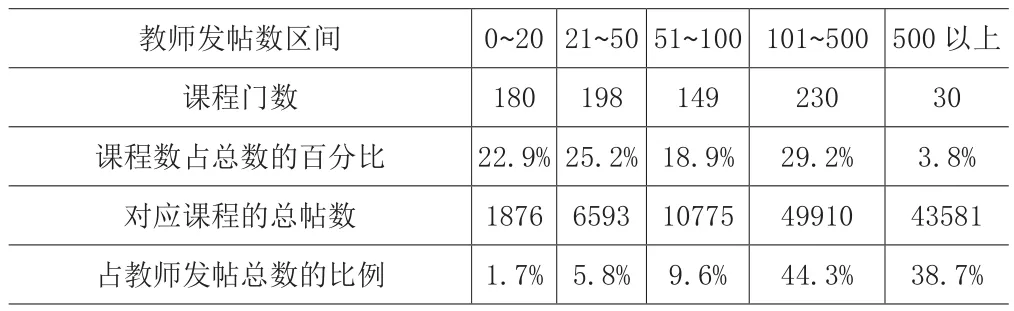

2.教师发帖数

教师发帖数是指开课期间,教师发布在课程讨论区的各类帖子总数,包括课堂交流区、综合讨论区、精华分享区以及老师答疑区等不同类型的课程讨论区发表的主题帖数及在讨论区回复的帖子数总和。教师发起的主题帖有针对教学重点、难点内容的,也有针对现实问题或研究热点与前沿问题的,教师发起的主题帖能够引导和激励学习者通过回复和评论帖子的形式开展深度学习。787门课程教师发帖的基本情况如表6所示。

表6 787门国家级线上一流课程的教师发帖情况

787门课程的教师发帖数总体偏低,平均每门课程的教师发帖数仅为143.2条,不同课程的差距较大,有1门课程的教师发帖数高达7883条,有13门课程的教师发帖数超过1000条;同时,有18门课程的教师发帖数为0,有527门课程教师发帖数在100条内,占总数的67%。如果减掉教师的发帖数为零的18门课程与发帖数超过500条的30门课程(如表7),那么其余739门课程的教师平均发帖数为93.6条,不足100条。可见,大部分课程的教师发帖数偏低。

表7 单期课程教师发帖数所对应的课程门数分布情况

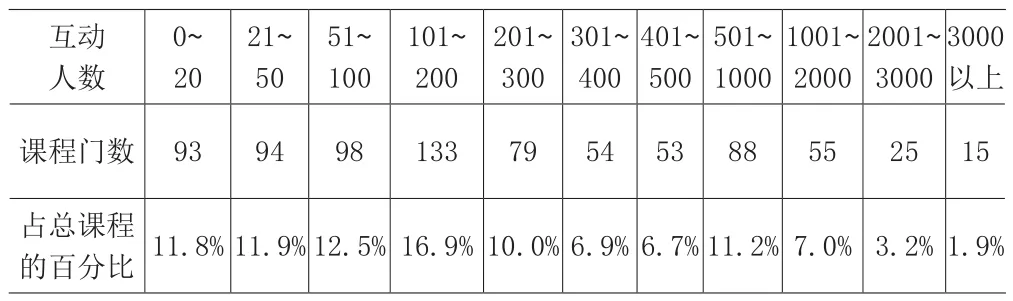

3.参与互动的人数

参与互动的人数是指在讨论区有发表讨论主题、回复帖子或对他人回帖进行评论等互动行为的学习者人数。787门课程参与互动的平均人数为490,单门课程参与互动人数最多的达15961人,有1门课程的互动人数为零,极差为15961,参与互动的平均人数为488人。从表8可见,互动人数在300以下的课程,占总课程数的63.1%,互动人数超过1000人的课程,仅占12.1%。总体来说,参与互动的人数偏少。

表8 单期课程参与互动的人数及相应区间的课程门数分布情况

(三)国家级线上一流课程的课程讨论区教学交互分析

1.课程发帖总数整体偏低,个别课程发帖总数偏高但发帖质量有待提升

787门课程的平均发帖总数为4383条,但不同课程的发帖总数差异很大,虽然有4门课程的发帖总数超过10万条,但发帖总数不足100条的课程占比达20.1%,如果除去发帖超过1万的占课程总数8.9%的71门课程的发帖数,则其余716门课程发帖总数的平均值仅为1371.2,与所有课程的平均值4383差了近3倍。这表明大部分课程的发帖总数偏低的情况严峻。通过对发帖总数超过10万条的4门课程讨论区情况的进一步调研,发现发帖总数高也有问题,比较普遍的问题是重复发帖、灌水帖子多的情况比较严重,发帖质量亟待提高。

2.教师发帖数普遍偏少,不同课程之间差异大

教师在课程讨论区的发帖,对于学员持续深入学习,具有重要的激励与引导作用。但从整体情况来看,国家级线上一流课程的教师发帖数偏少,课程之间差异大,48.4%的课程中教师发帖数不足50条,并且课程之间差异大,如表7所示,占总数67.3%的课程教师单期发帖数都在100条以内,527门课程教学中教师的发帖数之和仅占总帖数的17.1%;占总数3.8%的课程其教师发帖数之和却占总帖数的38.7%。可见,大部课程的教师发帖互动偏少。

3.课程的考核评价标准和教师发帖数,对学习者参与课程互动的积极性有较大影响

分析发现,课程考核评价标准、教师发帖数对课程讨论区的发帖总数的影响较大。调查发现,发帖总数超过5万条的9门课程在考核标准中纳入了讨论成绩。为了解考核标准对学员课程参与度的影响,笔者调查了发帖数最少的23门课程,发现有13门课程未将讨论纳入考核内容,具体如表9所示。可见,课程的评价标准对学习者的参与度有重要影响。并且,发帖总数和互动人数最低的几门课程,其教师的发帖数也是最低的,表明教师的发帖情况对学生的互动积极性有一定影响。

表9 发帖总数最少的课程的发帖互动与讨论考核情况

4.选课人数与参与互动的人数有正相关关系,课程的教学交互受多方面因素影响

通过对787门课程的选课人数与参与互动人数进行Pearson相关系数的分析计算,其结果0.33,属于弱相关关系。由于这个结果与笔者之前对所负责的国家级线上一流课程《思维导图的教学应用》八期课程教学数据分析结果不太一致,进一步分析发现,只有当课程的考核标准比较一致,例如考核学习者参与课程讨论,且教师发帖数也比较稳定的情况下,课程的选课人数与参与互动的人数、发帖总数之间会呈现出显著的正相关关系。可见,教师的发帖数、课程考核标准、课程是否设为本科生的学分课等因素都会影响学习者参与课程互动的积极性。

五、总结与建议

2018年认定的国家级线上一流课程,大部分课程上线应用时间不长,七成多的课程只开设了二至三期,许多教师是在探索中开展在线课程教学。课程讨论区是在线课程教学交互的核心空间。但是,这些课程建设时,政府尚未发布明确的在线开放课程的建设标准和指导文件,也没有人们认同的在线课程建设指导方案或标准。因此,有些课程在建设时只偏重教学视频等课程材料开发,忽视了教学交互特别是主题讨论的设计与组织。本研究发现,教师是否设计了与教学视频等课程内容相应的讨论主题,是否将学习者参与研讨的情况纳入课程考核,对教学交互的参与度有重要影响。另外,教师的发帖数、选课人数等也对教学交互参与程度与效果有一定程度的影响。

为了促进慕课的教学交互,提高教学质量与效果,不同主体应同时进行努力。首先,课程团队方面,教师要深入学习《高等学校慕课建设与应用指南》(2020)等相关文件和慕课应用的最新研究成果,深入把握在线教学的本质与规律,持续改善课程设计特别是教学交互设计,优化课程内容与呈现形式,完善课程评价内容与方式。其次,慕课平台方面,课程运营方要及时更新技术,不断完善平台功能,为教学交互提供加便捷的手段和更加完善的支持服务。最后,教育管理部门和高校方面,要继续建设并完善课程应用机制、激励机制、学习成果的认定机制,为课程更新完善提供经费支持,充分调动企业、教师、学习者等多方积极性,推动慕课的深入应用和创新应用,促进中国慕课的高质量发展。