以“三段十步”教研支架驱动教师专业成长的案例研究

2022-06-30朱国平

朱国平

【摘 要】“任务驱动”往往应用于课堂教学,它可以使学习者的学习由被动变得主动。实践表明,在学科校本教研中,以“三段十步”教研范式为支架,以“任务驱动”为核心,可以让教师在参加教研活动时由被动变得主动,进而有效促进教师的成长。结合“簡易方程”单元整体教学的校本教研活动,介绍实践中的具体做法。

【关键词】三段十步;校本教研;任务驱动;课程整合;教师专业成长

自2016年起,我校数学组参与了“浙江省课程整合共同体”,开展小学数学单元整体教学的研究。该研究主要试图解决区域内小学数学教学中“教师过于依赖教材的‘课时’内容,忽视数学知识的本质关联和学生的现实起点,缺少整体设计与实施的意识和行为,使得深度学习难以发生,学科素养难以提升”等问题。在实践中,我们基于“学生立场”和“学科逻辑”整体定位单元目标,依据单元核心概念,主要以纵向链接和横向并联的策略对单元内容进行“有机整合”,依据单元目标的达成情况,“适度拓展”教学内容的广度和思维的深度。

教研对于数学教研组的意义,一是要高质量地完成教研任务,二是通过教研促进教师的专业发展。为了实现这两个目标,在学科校本教研过程中,我们应用“三段十步”教研支架,从根本上改变了集体备课的模式,使每位教师见证一节“好课”的诞生过程,并使得“磨课”的过程可复制,“好课”易推广。

一、什么是“三段十步”教研支架

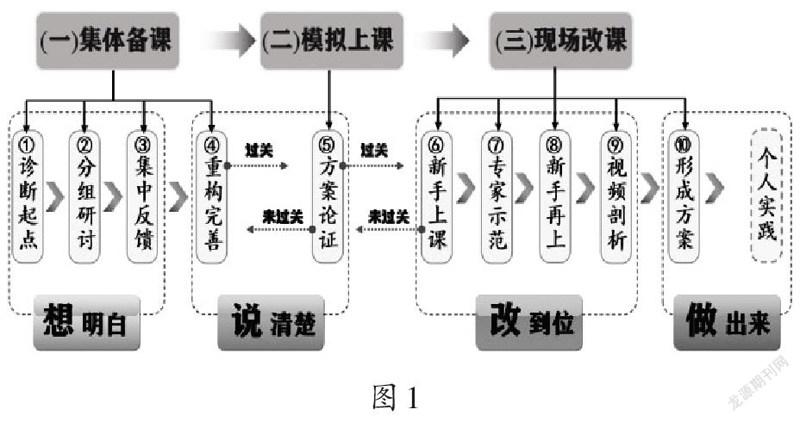

“三段十步”教研支架是浙江省小学数学“现场改课”教研范式的一部分(如图1),重在帮助活动组织者有序推进活动,呈现好课的诞生过程。

“三段”指集体备课、模拟上课和现场改课三个阶段,“十步”指诊断起点、分组研讨、集中反馈、重构完善、方案论证、新手上课、专家示范、新手再上、视频剖析和形成方案。不同层次的教师共同经历“想明白”“说清楚”“改到位”“做出来”的全过程。

“三段十步”教研支架是一个完整的操作模型。按照操作模型,经历全过程一般要安排至少三天时间。其中,集体备课一天,模拟上课一天,现场改课一天。具体活动时间的长短可以根据活动的内容、参加的人数、教师的已有经验等适度改变。

支架在具体使用时可以根据情况灵活取舍。比如,可以聚焦集体备课、模拟上课或现场改课的其中一个阶段,也可以选择某一个步骤。也就是说,该支架可根据需要,作校本化的融合和内化。

二、如何应用“三段十步”教研支架

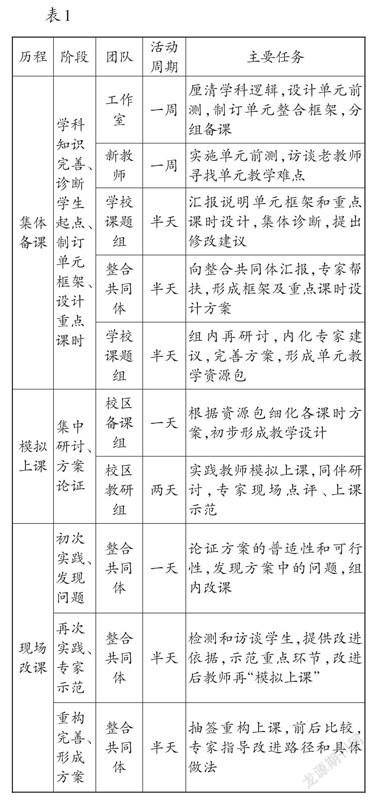

“三段十步”教研支架的创建,为我们提供了一条可模仿易操作的教研活动组织新思路。以“简易方程”单元的教研为例,在活动的不同阶段,不同的研究团队承担不同的任务(如表1)。在此过程中,组织者创造性地使用了“三段十步”教研支架,丰富其组织形式。

(一)集体备课阶段“想明白”

“简易方程”单元一直是小学数学教学中的重点,也是难点。研究过程中,两个研究团队分别从学生和教材两个角度进行调查研究、理论研读,并在教研组内共享研究成果,以此力争让所有教师“想明白”学科逻辑和学生视角。

1.读懂学生

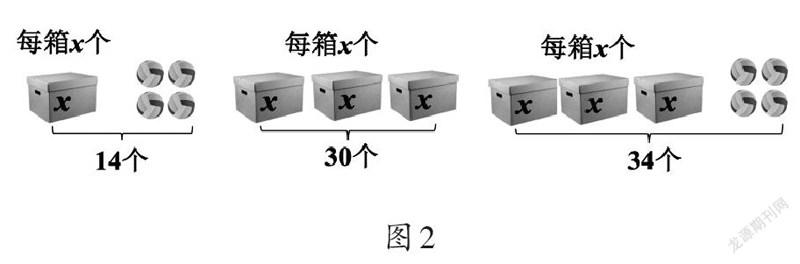

由学校数学成长营教师(3年教龄内)组成新教师团队,负责学生单元前测和分析,寻找本单元教学的难点。他们对57名学生进行了前测,前测题如下:①在以前的学习中,接触过用字母表示的内容吗?请你举例说明(可以多举几个)。②已知父亲年龄比儿子大30岁,如果用a表示儿子的岁数,那么a+30表示什么?③你能用含有x的等式表示下面三幅图中的数量关系吗?(如图2)

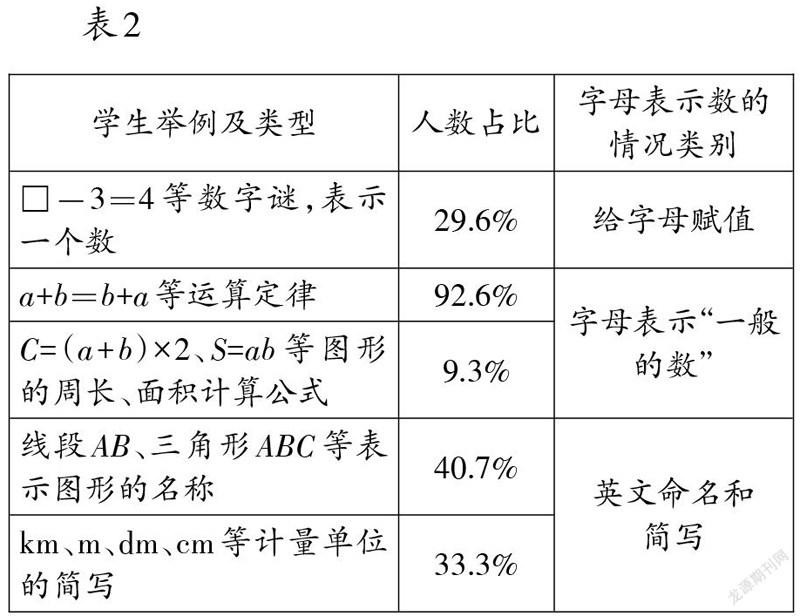

(1)学生对字母表示数的意义有一定经验,但都和方程无关。字母的用途非常广泛,如:英文简写、给字母赋值、把字母当作物体、表示特定的未知量、表示变量等。把学生解答前测题①的情况进行整理(如表2),从中可以看出,学生举例的内容主要为运算定律、计算公式、图形名称和单位简写,这些都与“用字母表示数”的意义关系不大。本单元所讨论的用字母表示数的意义,是把字母看成“特定的未知量”,即将字母当作一个数参与运算,这是列方程的前提,学生在这方面的经验是匮乏的。

(2)学生较难理解字母式表示的数。对学生解答前测题②的情况进行统计(如表3),可以发现多数学生不习惯将a+30视为一个数,在他们看来,只要含有字母就是不确定的结果,只要含有运算符号就还需要继续运算,含有字母的式子不是运算的结果。

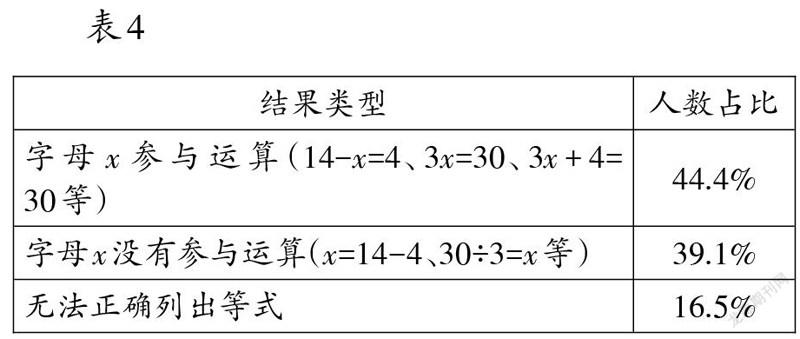

(3)学生较难理解已知数和未知数的平等关系。表4呈现了学生解答前测题③的情况类别,其中典型的问题是,他们更习惯于把由已知数组成的算式放在等式的一边,将未知数单独放在等式的另一边,用未知数表示算式计算的未知结果,而不是从等量的角度思考,将未知数与已知数看作具有平等关系的量一起参与运算。

2.读懂教材

读懂教材不是拘泥于教材,更需要跳出教材,看清教材编写背后的数学学科本质。以校级数学名师工作室为主的研究团队,通过理论研读,从学科逻辑的角度厘清本单元教学的核心概念。如:用字母表示数的关键是“式的运算”,把未知数用字母表示,就可以像已知数一样参与运算,这是代数与算术两种方法的根本区别。代数式是一种数学表达形式,它不仅可以反映已知量与未知量之间的关系,也可以表示运算的结果。已知数和未知数在运算过程中具有同等地位,学生能否用“字母表示数”,可体现出其是否具有符号意识和代数思维。研究团队还对什么是方程,是否可以依据四则运算之间的互逆关系解方程等内容进行了深入研究,提出了有价值的思考。此处不再展开。

3.搭建框架、设计课例

两个团队分别进行研究后,先以学校“整合课题组”成员为主,模拟汇报单元整合框架及整合理由,集体诊断方案的可行性,提出修改意见,初步设计各课时教学预案,然后在此基础上由工作室成员组成骨干教师团队,负责搭建“简易方程”的单元整合框架。最终确定,将本单元分成三个板块进行教学,即用字母表示数、方程、列方程解决问题,并对教材的例题依据知识点进行了整合和优化。

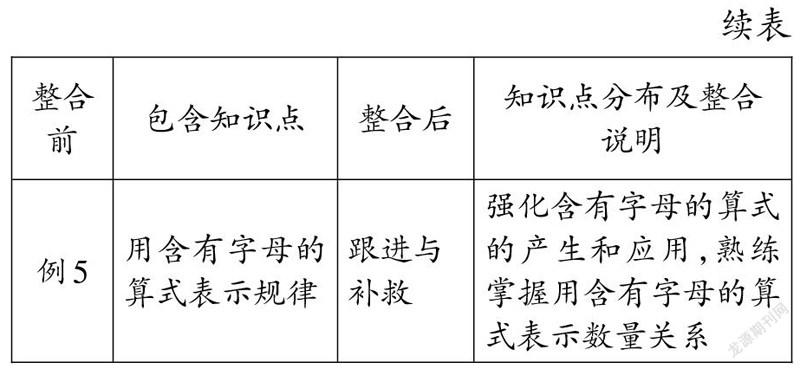

如将教材中“用字母表示数”的5个例题整合为三个主题(如表5)。

这个教学框架紧紧抓住“用字母表示未知数”这一研究对象,重点引导学生理解用字母表示“特定的数”与用字母表示“未知数”之间的区别与联系。改进后方案得到了“浙江省课程整合共同体”专家的认同。

后继,在集体备课研讨活动中,我们又邀请了教研员、特级教师等专家进行现场诊断,提出修改建议。学校整合课题组根据专家的建议逐步完善方案,对本单元的10节重点课例重新打磨,形成单元教学资源包。

通过本阶段的活动,教研组内的每位教师在集体的努力下“想明白”了以下问题:①从学科视角,如何培养学生的代数思维?②从教材视角,如何基于结构化调整教学内容?③从学生视角,如何基于学情设计教学材料和学习任务?

(二)模拟上课阶段“说清楚”

本阶段以单元“接龙课”的形式,检验、印证集体备课预案的普适性和可行性,教师分校区开展活动,选择其中的一节课进行模拟上课。

模拟上课指由教师“扮演”学生上课,重点是强化教学方案的论证过程。由教师扮演学生进行模拟上课,可以随时停顿,有利于及时调整和修改方案。活动过程中有想法的教师可以随时给上课教师支招或示范。

先以校区备课组为单位,由新教师模拟上课。新教师说清楚后,再在校区教研组内抽签进行模拟上课,如果再遇到困难,请骨干教师示范。就这样,在经过反复演练,层层过关,确定所有教师都充分想明白、说清楚了以后,才安排教师上阵试课。

通过本阶段的活动,教研组内每位教师试图“说清楚”的是:①教学材料设计的意图是什么。②教学时,面对意外生成的应对办法有哪些。③整体性反馈的程序和推进策略是什么。

(三)现场改课阶段“改到位”

现场改课是检验前期研究成果的重要阶段,一般有六个环节。

环节一:现场上课。由骨干教师执教,集体诊断。

环节二:访谈学生、剖析问题。请学生对上课教师、对课堂感受进行评价,教研员根据访谈进一步深度剖析问题,引导教师再次经历“想明白”的过程。

环节三:确定重构课例。现场教师根据听课情况进行分组讨论、改進方案,让设计的方案设计再次“改到位”。

环节四:新教师模拟上课,导师示范。教师根据前面重构后的教学方案再次进行模拟上课,团队根据模拟上课情况进一步完善方案,力求做到“说得更清楚”。

环节五:新教师上课。看是否达到预期效果,如果没能达到,进一步分析原因,再次进行改进。

环节六:对新教师依旧有疑问的课,导师进行现场示范,演绎好课如何“上出来”。

就这样,所有教师共同见证了一节好课诞生的全过程。回顾五个月的磨课历程,应用“三段十步”教研支架,虽然看似“煎熬”,却“回味无穷”。整个活动过程中,无论是教师个人,还是学术团队,都充分“卷入”其中。

从本案例可以看出,应用“三段十步”教研支架,可以真正起到通过“磨一节课”来“磨一群人”的效果。

三、实施“三段十步”教研支架取得的效果

“三段十步”教研支架为教师专业发展提供了清晰的实践路径,改变了教师成长的方式和思维方式。这种方式让教师对一节课的研究更为系统和深入,从备课开始,经过三个阶段十个步骤,还原一节课的“成长”过程。在此过程中,教师在各阶段的关注点不断变化,不断寻找自身与他人、设计与现实之间的差距,在专家、团队和同伴的多向互助合作和支持下,更新教育教学理念,改善教学行为。

近年来,数学组以“单元整体教学”为主题,运用“三段十步”教研支架开展校本研训活动,组内教师的教育科研和课堂教学水平有了很大的提升,取得了诸多成绩。该支架为学校的教研组活动、备课组活动、学术团队活动打开了新的方向,其意义有三。

一是改变了教师的成长方式。教师成长固然需要名师的示范和指导,但更需要教师群体的陪伴和群策群力,团队的帮扶、质疑与批判都会加快教师的专业成长,“先学后教”同样适合应用在教师身上,这改变了教师的成长方式。

二是转变了教师的思维方式。“现场改课”的教研范式紧紧抓住三个关键要素:体验、理解和迁移。强调在体验中理解、在理解中迁移,并内化为能力。教师在参与教研活动的过程中,逐步修正自己的教学观、学生观,让自己变得更积极、更包容。正所谓学无止境,作为教师不能“僵化”在已有的教学经验上,需要根据学情做出合理的改变,改变自己的思维方式,使之匹配当下的学情。

三是推动了教研方式的转型。“三段十步”教研支架的校本化实施,提高了教研活动的实效性。其完善的操作流程和可变的操作路径为各类教研团队提供了可依据、可模仿、可创新的教研范本,同时为教师专业发展提供了一条清晰的实践路径。

参考文献:

[1] 张奠宙.小学数学研究[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2] 斯苗儿.小学数学“三段十步”改课的教研范式探析[J].课程·教材·教法,2020(9).

[3] 斯苗儿.集体备课的价值取向和实践机制[J].人民教育,2019(22).

[4] 斯苗儿.现场改课:从“说给你听”到“做给你看”[J].人民教育,2020(22).

(浙江省湖州市爱山小学教育集团 313099)