红色资源对大学生政治信仰的作用力调查

2022-06-29杜冰倩赵丁宇罗前娥

杜冰倩 赵丁宇 罗前娥

【基金项目】本文系2021年度江苏省宿迁学院大学生创新创业训练计划校级项目“红色资源对新时代大学生政治信仰建设的作用力现状调查研究——以宿迁市为例”(项目编号:2021XSJ011Y)的研究成果。

【摘要】红色资源是历史遗留下来的宝贵财产,各地期望通过发展红色资源,促进“江苏生态大公园”更加绚丽多姿。同时红色资源对大学生政治信仰建设的作用力也被人重视,但是鲜有专门的文章提出针对性的措施去解决如何增强的问题。本调查报告通过阅读文献、实地调研等,提出有效的对策。如今,在发展红色景点中,更为重要的是“如何让新时代大学生主动接受红色资源中蕴含的政治信仰”,通过带领大学生参观走访红色故事串联构成的故事线,近距离感受其中蕴含的政治信仰,增强红色资源对大学生政治信仰的作用力。

【关键词】宿迁市;红色资源;政治信仰建设

一、引言

红色资源现存的作用力,应当以“传承历史过程中引导,思想碰撞中共鸣”为着重点,本文以宿迁学院在校大学生为主体开展调查研究,通过研究,增强对新时代大学生政治信仰建设的作用力,让新时代大学生将红色资源中所蕴含的政治信仰“内化于心,外化于行”,实现红色资源的真正价值,使红色资源换一种形式流传。

二、调查数据的来源及说明

2021年11月-2022年1月,项目小组对宿迁在校大学生进行问卷调查。为获取所需信息,问卷的设计以封闭式问题为主,开放式问题为辅。共含12道选择题。采用定性研究,以便更好得分析问卷结果,运用系统抽样得到所需要的300份样本。有效问卷280份,有效回收率为93%。综合运用文献研究法、材料分析法、实事调查法,采用Excel2019对全部原始数据进行统计及分析。

三、宿迁市大学生与红色资源接触情况调查结果描述

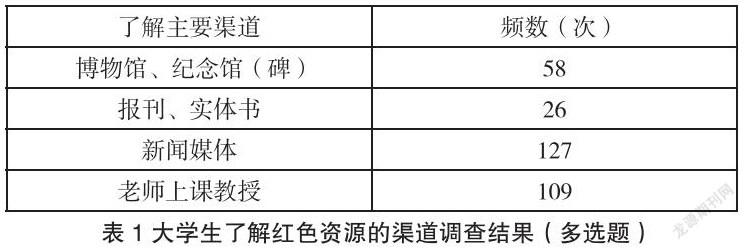

(一)大学生了解红色资源的渠道

从表1可以看出,大学生了解红色资源的渠道多样化,包括博物馆、实体书、新闻媒体、上课所学,呈现出新闻媒体为主、其他了解渠道为辅的特点。

(二)大学生接触渠道分析

基于大学生所选了解红色资源渠道的角度,笔者从方便程度和熟悉程度两个方面进行研究分析。

1.方便程度。调查显示,将近2/1的大学生倾向于将新闻媒体成为首选接触方式。其次,思想政治课的开展让38.93%的大学生对红色资源的认识加深。另一方面,大学所属地段与当地的博物馆、纪念馆(碑)距离较近且交通便捷,是20.71%的大学生在闲暇之时会选择的渠道。

2.熟悉程度。所谓熟悉程度,具体表现为每个渠道的途径选择。78.2%的大学生能够熟练运用新闻媒体筛选大量信息,部分新闻媒体会自动推送红色文化供大学生阅览。大学生中,对大学所在城市比较了解的占全部调查样本的1/3,这部分大学生对本地的博物馆、纪念馆(碑)所在地及具体路线较熟悉,相较于其他2/3大学生,在同样宽松的时间段,他们更倾向于通过参观博物馆、纪念馆(碑)的渠道学习红色资源。但对本地红色资源并不熟悉的大学生更倾向于通过阅览相关书籍等活动范围较小的方式来接触学习红色资源。

(三)大学生对红色资源重视程度分析

作为接收红色文化的主体——大学生对于红色资源的重视程度并不是很高,缺乏主动性。在本次调研中,平时接触宿迁红色资源大多(97%)以新闻媒体形式,其中因相关新闻媒体推送、完成在校期间需完成的任务所占比较大,大学生在学习红色资源过程中的主动性欠缺。实现学生从客到主的转变,让学生主动学习红色资源中蕴含的政治信仰,需要学生自觉调整自身定位,变单方灌输为学生的自主学习。大部分学生认为红色资源是过去的历史,想要引起大学生对于红色资源的主动学习,就要让大学生重视红色资源,化被动接受为主动学习。

四、红色资源与新时代大学生政治信仰交互时存在的問题

从上述分析来看,要想增强红色资源对新时代大学生政治信仰建设的作用力,首先要从摆正大学生主体地位开始,下面将从学生自身、课堂教学、红色资源三个角度,提出存在的问题:

(一)大学生积极性较低

在大学阶段,学生感性思维和理性思维发展都快速发展,要积极探索情感和理性融合的双重路径。从教学角度来看:新时代大学生更希望现场体验式教学。但是普通的高校并不能将师资和资金同时落实到每一个人的身上,所以选择创新教学手段,如情景式教学、引导式教学和互动式教学等,以期把握趣味性和严肃性与理论性和实践性之间的平衡,但是调查发现,由于师资力量的不同,部分普通高校开展的成了学生口中的“划水课”。如何在实现教育主体向教育对象供给优质教育内容的同时,使教育对象充分调动自身的积极性,从而对教育内容进行有效的吸收和转化,是在教学角度的重要问题。

(二)课堂教学互动性不高

目前许多高校积极开展“四史”学习教育活动,使广大青年学子深刻理解带领人民群众于逆境中求发展的艰苦奋斗史、于危局中求变局的探索史和于开局中求新局的建设史,认识中华民族在历史的变局中实现伟大复兴的战略布局。2但是值得注意的是,课堂教学的互动对大学生政治信仰建设的作用力有很大影响,如何让大学生在课堂中主动思考,将红色资源中蕴含的政治信仰“内化于心,外化于行”是亟需解决的问题。

(三)课后实践质量不高,形式单一

大部分的课后实践都停留在“虚”的层次,注重革命传统教育教材、课程、课堂等抽象资源固然重要,但感受到视听上的感染力、情感上的冲击力和心灵上的震撼力,是新时代大学生对于红色资源的期待。单纯通过教育主体向受教育主体的单方面输出是远远不够的,经调查显示,大学开设的关于政治信仰的课程大都维持在一周一次的频率,课后实践大多停留在课堂活动上,除去寒暑假和周末,占比较少。因此,走访对于新时代大学生政治信仰的形成就尤为重要。如何使大学生愿意走进红色资源、让大学生在红色资源中感受到心灵与心灵的碰撞,是红色资源如何增强对于新时代大学生政治信仰作用力在大学生期望值角度的重要问题。

(四)红色资源本身吸引力较弱

据调查显示,相较于固定的红色资源,大学生更倾向于流动性较强的新闻媒体,短视频的兴起让海量信息更迭,各种各样的信息让大学生迷失。所以如何增强红色资源本身的吸引力显得尤为重要。

五、促进红色资源助力大学生政治信仰的建议

面对大学生与红色资源交互时存在的问题时,应该根据事态的实际情况,采取适合的建议和应对方法。本文从红色资源自身和大学生形成政治信仰的效率两个角度出发,提出了以下较为具体的解决措施:

(一)增强红色资源中的故事性。

以“传承历史过程中引导,思想碰撞中共鸣”为重点。许多文章中的规划建设方向是“如何使红色资源展现尘封的红色历史”,但是“如何让新时代大学生从红色资源中感受到思想上的共鸣和震撼”同样重要,前者主动方是红色资源,通过红色资源本身的“与时俱进”,在潜移默化中输出政治信仰;后者主动方是新时代大学生,变被动接受为主动探求。历史中真实发生的故事更能让人感受到其背后的政治信仰。前期着重寻找历史故事并完善细节。后期借助现代化平台,以红色资源为中心点,围绕红色历史构建故事线,让大学生身临其境地感悟历史。

(二)辅之以现代化科技手段。

新时代大学生习惯了科技带来的快感和便捷,大多数地区对当地红色文化资源的开发利用模式目前仅停留在建造传统红色教育基地层面,缺乏开发其他相配套的红色旅游项目以及红色文化创意产品,致使游客到红色教育基地仅仅是单向地接受红色知识。3科技手段的运用能增加红色资源的可读性和故事性,若资金允许,通过运用VR技术,给参观者带来互动性和沉浸感,解除古今在时空上的束缚,增加历史与参观者的紧密度,使参观者真切感受其蕴含的政治信仰;若资金有限,加强红色故事线路本身的纵深感和细节的刻画以增强体验感。

(三)定期开展面向高校的实践类活动。

要发挥理论和认知的作用,用正确的理论和认知指导实践,把理论和认知转化为实践。事实证明,实现这种转化更为重要。4让大学生主动接触红色资源,在互动中感受政治信仰。学生自愿报名,通过视频直播,带领观众走进红色资源,吸引更多大学生主动传播红色资源,也提高了该地红色资源的知名度,推动红色资源发展,实现一举多得,使课后实践由虚向实转变。在注重革命传统教育教材、课程、课堂等抽象资源的作用的同时,关注实践基地、实训活动,融课程为日常,化知识为点滴,使学生既能够依托特色教材读本实现自我学习,借助多媒体设备进行自我教育,又能通过一线实践活动、红色实训基地感悟真知。

(四)身临其境增强红色資源对于新时代大学生政治信仰的作用力。

调查发现,讲述红色故事,增强互动性和沉浸感的同时,能带来更深切的感悟。思想认识过程是耳濡目染、循序渐进、螺旋上升的,需要施教目标的统一精准,施教者的协同配合、受教环境氛围的精心营造,引导学生真正对红色文化产生共鸣,达到通感、通悟、通透的理想效果。在思想政治课堂上可以通过大讨论甚至大辩论来实现深度参与、深度思考,经答疑、解惑进而形成深度共识。施教者在其中要坚持有所为有所不为,有为的是要用心做好秩序维护、节奏把握和目标维护,确保育人效果实现。所不为的是不压制、不干涉学生的质疑、辩论,不裁决学生间的观点冲突。通过学生间的思想碰撞来实现学生的自我教育,实现对革命传统的真学真信真行。

参考文献

吕甜甜.关于大中小学思想政治理论课一体化建设的思考——以宿迁市为例

2 崔洋洋,康丽滢,李莉英,马文杉.承德地区红色资源融入大学生“四史”学习教育路径研究——以承德地方高校为例[J].太原城市职业技术学院学报,2021(09):141-143.

3 陈木标.乡村振兴视域下地方红色文化资源开发利用研究——以广东省化州市柑村村为例[J].老区建设,2021(16):68-75.

4 陈飞.高校大学生政治态度现状的实证研究——基于福建省八所高校的调查分析[J].哈尔滨学院学报,2021,42(09):128-132.