《中药学》与《方剂学》教材数据浅析及比较*

2022-06-24彭金婵宋天浩赵宗昊

彭金婵 宋天浩 赵宗昊 朱 亮

(华北理工大学中医学院,河北 唐山 063200)

在我国各大中医药院校教学课程体系中,中药学和方剂学均处于必修基础课程之一,是中医药人才成长的关键知识基础,更是在学习中医理论与临床知识的道路中扮演关键角色,发挥着十分重要的作用。但中药学与方剂学的教学处于不同时期,学生在学习中药学课程难以处理庞大的信息量并理解;而在方剂学学习过程中,大部分学生对所学中药的性味、归经、功效已然忘记,不利于掌握方剂的根本内涵及方解[1]。同时教材中方剂药物组成、名称至今仍缺乏规范,如凉膈散的山栀子仁、薄荷叶等。本研究搜集十三五规划教材《中药学》和《方剂学》进行数据挖掘,分析用药规律,可方便各位同仁参考及十四五规划教材改革。

1 资料与方法

1.1 数据来源 选方纳入范围:由贾波、李冀主编,中国中医药出版社出版的第10版全国高等中医院校十三五规划教材《方剂学》[2]收录的正方232首、附方183首。包括:方名、方源、药物组成、功效、主治。

药材纳入范围:采用由钟赣生主编,中国中医药出版社出版的全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材(第10版)《中药学》[3]出现的576种药物,含掌握药133味,熟悉药98味,了解药114味,参考药98味,附药124味,按主要功效分列为21章加以介绍。

1.2 数据处理(1)方名:即《方剂学》教材的目录,包括正方和附方。如:普济消毒饮(原名为普济消毒饮子)。处理成:普济消毒饮。(2)方源:即《方剂学》教材中的【方源】。分为直接方源和间接方源。如:大承气汤方源:《伤寒论》。(3)药物组成:即《方剂学》教材中的【组成】和【用法】中的部分药物。如:小活络丹【组成】:川乌、草乌、地龙、天南星、乳香、没药。处理成:小活络丹组成:川乌、草乌、地龙、天南星、乳香、没药、酒。又如:清瘟败毒饮【组成】生石膏、小生地、乌犀角(水牛角代)、真川连、生栀子、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、竹叶、甘草、牡丹皮。处理成:清瘟败毒饮组成:石膏、生地黄、水牛角、黄连、栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、竹叶、炙甘草、牡丹皮。(4)标准药名:即《中药学》教材中的药物正名。如:淡竹叶。考虑到药物正名来源的统一性和完整性,将《中药学》教材药名作为标准药名,制定标准化数据库。

1.3 建立数据库 双人双机分别将《中药学》药物与分类,《方剂学》的方名、来源、组成依次录入Excel表格,建立数据库。并且通过第3个人审核数据,目的是确保采用数据的真实性和完整性,提供可靠有保障的挖掘结果[4]。

1.4 数据分析 将整理好的数据导入中医药数据挖掘系统TCMMiner,分别进行《中药学》药物数量、频次的统计分析,《方剂学》中药物、方源的频次分析及2本书药物的对比分析,最后将结果导出。

2 研究结果

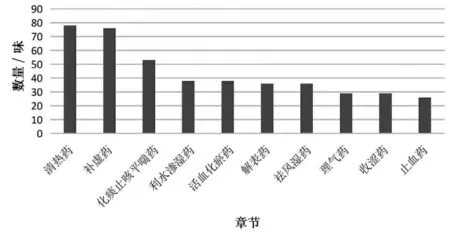

2.1 中药学教材数据处理与分析《中药学》教材收载全国各地常用中药567味,含掌握药133味、熟悉药98味、了解药114味、参考药98味、附药124味,分有二十一章论述[5]。排名前10位的分别是:清热药、补虚药、化痰止咳平喘药、利水渗湿药、活血化瘀药、解表药、祛风湿药、理气药、收涩药、止血药。频次分析结果显示,清热药和补虚药章的中药种类较多,涌吐药和开窍药章的中药种类较少,重点章节为清热药、补虚药和化痰止咳平喘药,所含药物数量较多。见图1。

图1 《中药学》教材药物种类数量前十

2.2 方剂学教材数据处理与分析 对《方剂学》415首方中包含3041味中药进行频次统计,共有369种中药,使用频次最高达126次,最低的仅1次,排名前10位的分别是:炙甘草、茯苓、生姜、人参、当归、白芍、白术、甘草、陈皮、大枣。频次分析结果显示,炙甘草、茯苓、生姜、人参、当归药物使用频数较高,分别为补虚药、利水渗湿药、解表药、补虚药、补虚药。见表1。

表1 《方剂学》教材中排名前10的药物

2.3 《中药学》和《方剂学》的中药对应关系比较 对于《方剂学》涉及369种药物中,有29种《中药学》未纳入的药物,分别为:生甘草、六神曲、冰片、半夏曲、大米、土鳖虫、盐、童便、炭、茶、胆汁、虎胫、海浮石、黑附子、黄金、京墨、萝卜汁、老醋、苦楝根、礞石、乌扇、生铁落、水、松脂、松子仁、糖、灶心土、猪脊髓、棕榈炭。同时《方剂学》教材未区分生甘草和炙甘草[6]。

此外,《中药学》涉及578种药物中,共有246种药物《方剂学》未纳入,分别为:浮萍、木贼、谷精草、鸭跖草、决明子、密蒙花、青葙子、白鲜皮、穿心莲、大青叶、重楼、拳参、漏芦、土茯苓、鱼腥草、金荞麦、大血藤、败酱草、山豆根、青果、木蝴蝶、马齿苋、鸦胆子、地锦草、半边莲、白花蛇舌草、熊胆粉、千里光、白蔹、四季青、绿豆、紫草、番泻叶、巴豆霜、徐长卿、蕲蛇、伸筋草、油松节、海风藤、青风藤、丁公藤、昆明山海棠、路路通、穿山龙、桑枝、豨莶草、臭梧桐、海桐皮、雷公藤、老鹳草、丝瓜络、五加皮、狗脊、千年健、雪莲花、佩兰、冬瓜皮、玉米须、葫芦、香加皮、枳椇子、地肤子、海金沙、金钱草、地耳草、垂盆草、鸡骨草、珍珠草、胡椒、荜澄茄、荔枝核、佛手、香橼、玫瑰花、梅花、娑罗子、甘松、九香虫、刀豆、稻芽、苦楝皮、南瓜子、鹤草芽、榧子、芜荑、苎麻根、羊蹄、三七、花蕊石、白及、仙鹤草、紫珠叶、血余炭、姜黄、降香、泽兰、鸡血藤、王不留行、月季花、马钱子、自然铜、苏木、刘寄奴、三棱、斑蝥、猫爪草、胖大海、黄药子、海蛤壳、瓦楞子、马兜铃、矮地茶、洋金花、灵芝、合欢皮、紫贝齿、罗布麻叶、党参、太子参、刺五加、绞股蓝、红景天、沙棘、淫羊藿、仙茅、胡芦巴、锁阳、核桃仁、冬虫夏草、韭菜子、阳起石、海狗肾、海马、蛤蟆油、黄精、墨旱莲、女贞子、桑椹、黑芝麻、石榴皮、覆盆子、刺猬皮、鸡冠花、常山、胆矾、蛇床子、土荆皮、樟脑、蟾酥、大蒜、红粉、砒石、炉甘石、硼砂、紫苏梗、生姜汁、荆芥炭、苍耳草、忍冬藤、山银花、墓头回、北豆根、西青果、半枝莲、猪胆粉、绿豆衣、黑豆、鲜地黄、紫草茸、红大戟、狼毒、蛇蜕、松花粉、天山雪莲、厚朴花、砂仁壳、豆蔻壳、车前草、川木通、海金沙藤、连钱草、广金钱草、江西金钱草、小金钱草、八角茴香、母丁香、红豆蔻、橘红、橘络、橘叶、化橘红、川木香、土木香、建神曲、土大黄、菊叶三七、景天三七茜草、大叶紫珠、西红花、茺蔚子、土牛膝、北刘寄奴、水半夏、关白附、金沸草、平贝母、伊贝母、湖北贝母、土贝母、瓜蒌皮、瓜蒌子、罗汉果、甜杏仁、天仙藤、银杏叶、合欢花、山羊角、体外培育牛黄、人工牛黄、密环菌、僵蛹、雄蚕蛾、人工麝香、九节菖蒲、红参、人参叶、明党参、红芪、扁豆衣、蜂胶、鹿角、鹿角霜、脐带、杜仲叶、黄狗肾、海龙、铁皮石斛、莲房、石莲子、皂矾(绿矾)、木槿皮、蜂蜡、蟾皮、守宫、水银、密陀僧。

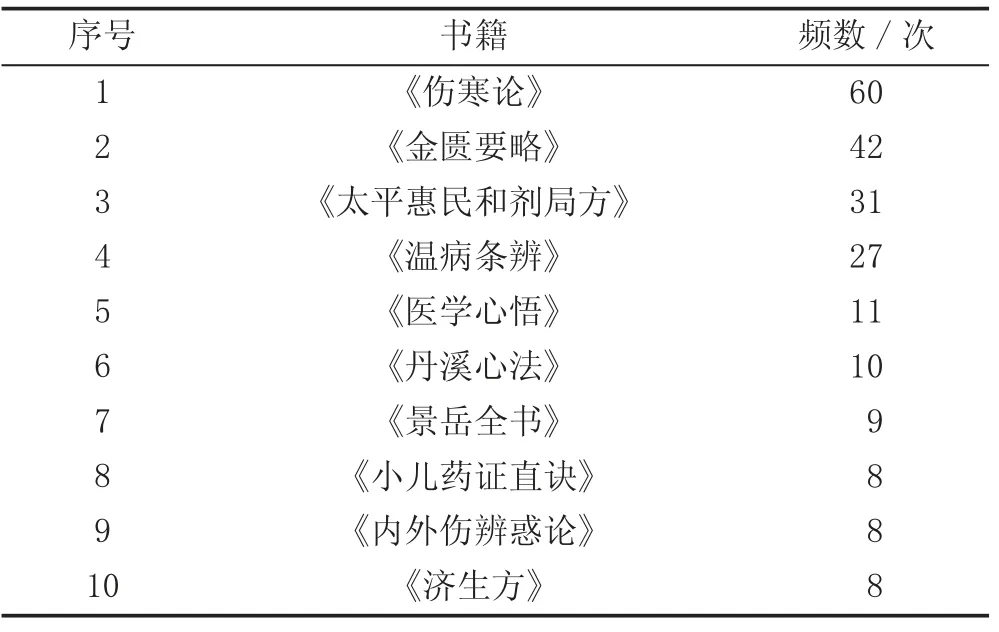

2.4 方剂来源统计 对《方剂学》415首方剂来源书籍进行频次统计,一共出现127本书籍,来源频次最高达60次,最低的仅1次,排名前10位的分别是:《伤寒论》《金匮要略》《太平惠民和剂局方》《温病条辨》《医学心悟》《丹溪心法》《景岳全书》《小儿药证直诀》《内外伤辨惑论》《济生方》。分析结果可知,《方剂学》教材方剂的高频来源《伤寒论》《金匮要略》《太平惠民和剂局方》等,占全部来源使用频率的32.0%(133/415)。见表2。

表2 《方剂学》中方剂来源数量排名前十位

3 讨论

3.1 常用中药种类及原因举隅 经数据挖掘发现,清热药、补虚药用途最广。现在人喜食肥甘厚腻,加之全球气候变暖,导致常患温热病,高热烦渴,肺、胃、心、肝等脏腑实热证,湿热泻痢、湿热黄疸、温毒发斑、痈疮肿毒及阴虚发热等里热证。故清热药常用[7]。清热药药性寒凉,沉降入里,通过清热泻火、清热燥湿、清热解毒、清热凉血及清虚热等不同作用,使里热得以清解。即《黄帝内经》“热者寒之”,《神农本草经》“疗热以寒药”的用药原则。

现代人作息不规律、耗损太过所引起的人体正气虚弱、精微物质亏耗导致出现精神萎靡、体倦乏力、面色淡白或萎黄、心悸气短、脉象虚弱等症。具体地讲,补虚药的补虚作用又有补气、补阳、补血、补阴的不同,分别主治气虚证、阳虚证、血虚证、阴虚证[8]。

3.2 注意规范方剂组成及调整《中药学》与《方剂学》的药物统一 教材有些方剂药物组成在【组成】并未完成涵括,需要在【用法】或者【方解】中寻找,如败毒散中生姜、薄荷。又如泻白散中组成为:桑白皮、地骨皮、炙甘草、粳米,【组成】中缺少粳米。教师教学过程中发现,大部分学生反映这将影响他们对方剂组成的理解记忆,因此建议教材对相应内容进行调整。

方剂学教材在药物名称、定义各个内容上存在不统一或不规范现象,如《方剂学》中生甘草与炙甘草存在差别,部分方剂在【组成】仅写“甘草”,需要在【方解】中寻找。清热解毒宜选择生甘草,补中缓急、益气复脉宜选择炙甘草。教材尽量与相关学科的术语统一,与研究生入学考试、执业医师资格考试等接轨。

3.3 方剂来源统计分析 在《方剂学》415首方剂来源书籍中,《伤寒论》占比最高,约为14.5%(60/415),其次为《金匮要略》10.1%(42/415)、《太平惠民和剂局方》7.5%(31/415),说明方剂来源比较集中,本研究结果具有代表意义。教学过程中可加强对此部分书籍的学习,不仅能掌握方剂的深层含义,还可为将来学习伤寒论选读等课程奠定基础。在《方剂学》教材中,《温疫论》《千金翼方》等中医经典占比较低。

4 小结

综上,通过数据挖掘技术对《中药学》与《方剂学》进行了全面总结,科学、客观地揭示了《中药学》与《方剂学》用药特色与组方规律及来源,是既有联系又有区别,共同发展、相互促进的2个学科。方剂学与中药学作为中医药学必修的基础学科[9],伴随着现代医学技术逐渐发展壮大起来,课程教学十分重要。最终得出只有把这2门学科融会贯通,加强联系,才有利于学生统一的学习中医知识,传播中医文化[10],对教材改革具有借鉴意义。

猜你喜欢

——通化师范学院中药学专业简介