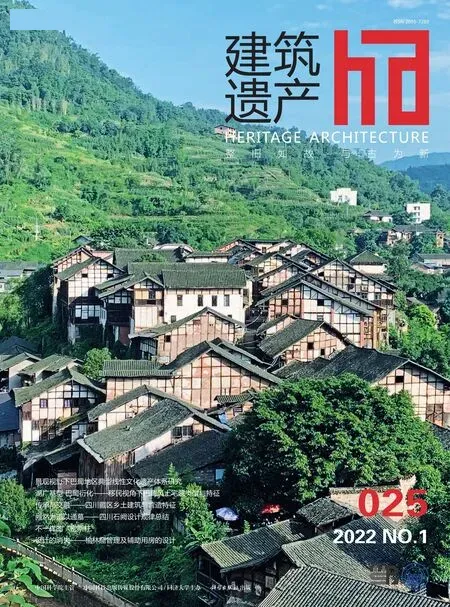

时空修补:光和纹理作为新旧建筑的桥梁——以西班牙圣老楞佐殉道教堂的扩建项目为例

2022-06-24王伟侨

王伟侨

“从理论的角度来看,设计的复杂性表现为试图超越传统修复工程中对风格的古今之论;追求“无风格”或永恒的建筑,是基于令人回味的元素,在形式、结构和装饰语言之间寻求平衡关系的结果,而不是简单的字面引用。”[1]

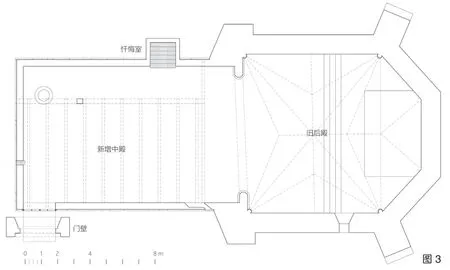

围绕建筑遗产的修复和扩建,一方面会在文字层面上激起对新加建筑风格的讨论,另一方面在空间建造上又与具体的形式、纹理和空间感受相关联。在圣老楞佐殉道教堂(San Lorenzo Mártir Parish Church)的扩建项目上(图1),为15-16 世纪的后殿新增连接的中殿①1997 年秋天,当建筑师何塞 · 伊格纳西奥 · 利纳萨索罗还在忙于将皮亚斯学校废墟改造为国立远程教育大学时,他接到一个特殊的委托项目,为圣老楞佐殉道教堂仅剩的后殿扩建一个相连的中殿。尽管该项目要求简单些,建筑尺度也小一些,但对建筑师而言,建筑不因面积小而简单,也不因面积大而复杂。他为空间置入复杂而细腻的体验,又以清晰的建筑语言来获得项目的统一性。该项目获得2001 年马德里建筑师官方协会颁发的遗产保护与修复奖(Premio Conservación y Restauración del Patrimonio, COAM 2001)。,建筑师何塞 · 伊格纳西奥 ·利纳萨索罗(José Ignacio Linazasoro)超越字面意义上的风格限制,基于当代建造方式,唤醒教堂空间的内在神圣性,以追求建筑的永久性(图2)。笔者认为,这是建筑师基于不同时代的建筑具有相似的根本价值[2]这一基本观念,在时空修补②所谓的“时空修补”是指将杂乱无章、充满偶然性的时间片段和空间片段通过重新建立秩序,转化成完整图景。其目的是通过连续的时空体验,在唤醒集体记忆的同时,参与新的城市记忆的共建。[3]上的又一次尝试,以光和纹理成为新旧建筑的桥梁,通过复杂而基本的建筑要素使新增的中殿与旧的后殿形成统一的整体(图3),实现对空间内在神圣性的反思。

图1 新加中殿与旧后殿的关系Fig. 1Relationship between the new nave and the old apse

图3 改造后的教堂平面Fig. 3Floor plan of San Lorenzo Mártir Parish Church after the extension

项目概况

项目名称:西班牙圣老楞佐殉道教堂扩建项目(Extension of the San Lorenzo Mártir Parish Church)

项目地点:西班牙马德里巴尔德马克达教堂大道(Av. de la Iglesia, Valdemaqueda, Madrid, Spain)

项目来源:客户委托

建筑面积:150 m2

设计时间:1997-1999

完成时间:1999-2001

建筑师:何塞 · 伊格纳西奥 · 利纳萨索罗(José Ignacio Linazasoro)

业主:马德里自治区教育部(Consejería de Educación, Comunidad de Madrid)

1 项目简介

巴尔德马克达(Valdemaqueda)是西班牙马德里自治区最西南端山脚边的一个小村庄,人口数仅有755(2020 年)③https://es.wikipedia.org/wiki/Valdemaqueda。西北面与阿维拉省(Provincia de Ávila)接壤,东面隔着科菲奥河(Río Cofío)与村庄圣玛 丽 亚 · 德 · 拉 · 阿 拉 米 达(Santa María de la Alameda)和 罗 布 雷 多 · 德 · 查 韦拉(Robledo de Chavela)相邻。东北部约23 km 处座落着西班牙最重要的修道院——埃斯科里亚尔圣老楞佐皇家修道院(Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial)。周围群山环绕,地形起伏。马德里自治区北部瓜达拉玛山脉(La sierra de Guadarrama)往西南延伸形成村庄北面的屏障。村庄形成时期未知,但从周围仅存的两座罗马桥和其沿用的阿拉伯名称④巴尔德马克达的西语 Valdemaqueda 是一个组合名称“Val de Maqueda”,从Valle de Maqada 演变而来,Valle 是指山谷, Maqada 在阿拉伯语中是公司的意思。可以推测,村庄有着长远的历史并且一度被穆斯林化,又经历了信仰天主教的西班牙王国于中世纪的收复失地运动(La Reconquista),至13 世纪末14 世纪初才逐渐稳定。[4]296此外,村庄周围以霍尔姆橡树、松树等植物为主,历史悠久的伐木和树脂采集活动,为当地、邻村和皇家修道院的建设活动提供了丰富的木材资源。同西班牙其他地方一般,村庄北面山顶上矗立着当地最重要的标志物,同时也是神圣和公共活动聚集的场所——圣老楞佐殉道教堂。可以想见的是,建于15 世纪末16 世纪初的教区教堂⑤教堂具体建立时间已不可考,但根据门壁上刻画的1554 年和门楣上的盾牌符号、后殿的哥特式肋状拱顶和教堂外建于17 世纪的十字架,可以推测教堂建于15 世纪末16 世纪初。,在村庄历史演化、政治转变和公共场所记忆形成过程中,发挥着重要作用①据西班牙文化遗产研究所档案馆(Instituto del Patrimonio Cultural España Archivo)保存的一份1963 年的关于保护教堂祭坛画的档案显示,祭坛画具有很高的艺术价值,由于年久失修,表面已被熏黑且落满灰尘,但没有看到曾被修复过的痕迹,从风格上判断是16 世纪下半叶,文中进一步猜测教堂可能由梅迪纳塞利公爵(Duques de Medinaceli)建造,哥特式建筑风格和祭坛画样式皆是模仿位于邻村、相距不到18 km 的罗布雷多·德·查韦拉教堂(Iglesia de Robledo de Chavela)。。

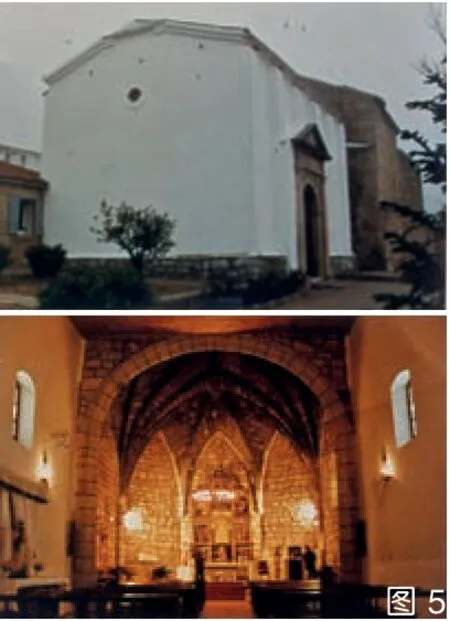

教堂主体构成简单,从外部可清晰看到由三部分组成:15-16 世纪留下的有着哥特式八角形肋状拱顶的后殿、东面后期新增的低矮圣器室和西边较新较差的单一矩形中殿(图4,图5)。教堂原中殿在西班牙内战(1936-1939)前已经坍塌[4]309,这点从西班牙文化遗产研究所档案馆保存的国家艺术遗产保护服务处(Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional)在1938 年出具的调研报告中也可得到验证②现存的主祭坛(Retablo Mayor)和8 幅画像已被部分摧毁。。建筑师哈维尔 · 巴罗佐 · 桑切斯-格 拉(Javier Barroso Sánchez-Guerra,1903-1990)从1945 年开始制订修复方案,但在漫长的建设过程中,方案几经修改,直到1968 年才完全成形[4]308。从他绘制的一份1945 年的图纸可以看到(图6),内战后教堂仅剩完整的后殿和圣器室,中殿部分基本坍塌成废墟,仅剩南面的门壁。建筑师起初的设想是仿造后殿的哥特式肋状拱顶,新增一个正方形的中殿,将南面的门壁移至西面,塑造传统的教堂入口,并在门壁上方新增高过后殿的钟楼,其外形与邻村教堂的西立面类似。然而到了1961年,方案取消了钟楼,并调整为类似教堂损毁前原初的布局,保持南面的入口,仅用普通的砖石抹灰建成新的中殿。

图4 圣老 楞佐 殉道 教堂 改造 前 老照 片Fig. 4San Lorenzo Mártir Parish Church before the extension

图6 建筑师哈维尔 · 巴罗佐 · 桑切斯-格拉1945 年绘制的建筑图纸Fig. 6Architectural drawings of the church in 1945 by the architect Javier Barroso Sánchez-Guerra

在毁坏之前,教堂在该教区一直占有统治地位,不管在祷告活动还是日常的村庄记忆中,教堂一直是村民的精神寄托场所和日常生活空间的视觉焦点。哥特式后殿和文艺复兴时期的门壁具有很高的文物价值③根据马德里自治区1996 年发布的《城市规划附则》,教堂后殿和门壁被列为一级综合保护对象(Grado 1°Proteccion Integral (Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 1996));2008 年,教堂后殿和门壁被《马德里自治区建筑遗产区域目录》(Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid 2008)收录。,但20 世纪60 年代加建的中殿,无论是外在形象、建造质量,还是空间感受上都比较糟糕。新加中殿以实心砖建造围护墙体,并辅以相同材料的小扶壁横向加固,表面抹灰粉刷。中殿双坡屋顶檐口略低于后殿,木结构屋架覆盖着木板,上铺陶瓷瓦片,室内以扁平的石膏板作为吊顶。后殿裸露风化的石砌外墙让人想到前罗马和西多会修道院的简朴,但后加建中殿的白墙则给人以苍白的感受,并与后殿的历史厚重感形成突兀的对比。教堂是为纪念早期罗马教会最著名的圣人之一、出生于西班牙的圣老楞佐(225-258)为基督教殉道而建,然而60 年代加建的中殿空间较为贫乏,难以让人产生对空间神圣性的想象。作为文艺复兴时期的教堂,主祭坛所在位置仅有微弱的光,通过南面的小窗进入,主祭坛所在的后殿常年需通过蜡烛来点亮(图5)。

图5 圣老楞佐殉道教堂改造前室内外老照片Fig. 5Interior and exterior of San Lorenzo Mártir Parish Church before the extension

当建筑师利纳萨索罗于1997 年受邀参与项目的修复时,他建议替换中殿部分,但仍保留沿用原有的门壁和带哥特式肋顶的后殿。此次新加中殿在替换60 年代加建中殿的同时,需解决三个问题:(1)与旧后殿相协调,形成新的统一整体;(2)保持自身结构和空间语言的完整与独立;(3)主入口到圣坛的路径刻画,形成宗教空间神秘的神圣感。

2 时空修补

2.1 从字面引用到实际建造

建筑实践是一项复杂的工程,并不能简单地以原则性的几句话来概括全部。字面上说得通的,建造未必能实现,建造能实现的,感知上未必能获得。但反过来,以感知为主导并落实在建构层面上,这三者最终都可以获得统一。感知的具体化是对建筑时空的探索和实现过程,建筑师想要实现的不是文字层面上对原则的修复,而是从空间感知层面上对时空进行修补,其目的是形成“无风格”的永恒建筑,并使观者在行进路径中获得感知。

2.1.1“无风格”的永恒建筑

追求“无风格”的永恒建筑,不是修旧如旧,也不是标新立异,而是在体验层面上修复时空,这一点和冯纪忠先生所提的“与古为新”有异曲同工之妙。旧建筑扩建的难点在于新建筑的新,新旧之间较易形成强烈的对比。即使新建筑在形式上试图模仿旧建筑,但是材料本身的新也会让新旧之间对比明显。建筑师利纳萨索罗希望新建筑与旧建筑形成统一的整体,并在外部纹理和室内效果上都让人感受到,从而在时空记忆层面形成永恒建筑。在他看来:建筑的风格是对一个时代的总结,建筑师避免对风格的追求,从而不陷入暂时性的困境;建筑本身是具有永恒性的,神圣空间更是如此。

2.1.2 形式、建造、纹理

新加中殿面积仅150 m2,却面临多个棘手的问题。如何塑造新的教堂形体?如何刻画礼拜路径?如何为昏暗的后殿带来光?如何处理新旧建筑关系?如何让人感受到教堂内在的神圣性?从建筑师的草图(图7)来看,他从平立剖三个角度对方案进行多方面推敲。早期的尝试主要通过三个方面进行:进入路径、采光和外在形体。他尝试过从西边进入,通过压低入口,先抑后扬,形成与后殿在空间尺度层面的对比;同时通过压低中殿体量,在新旧屋顶间寻找空隙让光线直接进入;室内新增的忏悔室向外壁突出,从而形成建筑外部体量的丰富性。形体和平面上的丰富度似乎给项目带来表面的复杂,但如何将这种复杂性带到观者的体验中并让建筑元素本身的意义能最大程度体现出来?

图7 设计 过程 草图Fig. 7Process sketch of the design proposal

在一系列“加法”尝试后,建筑师开始审慎地做“减法”。新加中殿做得克制而谦逊,呈现简约完整的平面布局和立面形体。(图3,图8)平面布局上,维持教堂原有的长方形空间,维持大门的位置并与新建筑脱离,忏悔室向北凸出,以保持内在空间的完整性。空间所需的元素降至最少,同时每个元素又承担多个功能。比如:墙既是对新中殿的围合,又实现新旧建筑间的纹理延续;屋顶既能遮风避雨,又是进光的容器;柱子既支撑屋顶结构,又限定空间和进入的路径;大门成为独立的系统,也是光和影的交界。新旧建筑之间在空间布局、高度和纹理上获得协调对话,对建构元素意义的研究构成对空间本身的反思。

图8 西立面图和南立面图Fig. 8West and south elevations

2.2 从实际建造到时空修补

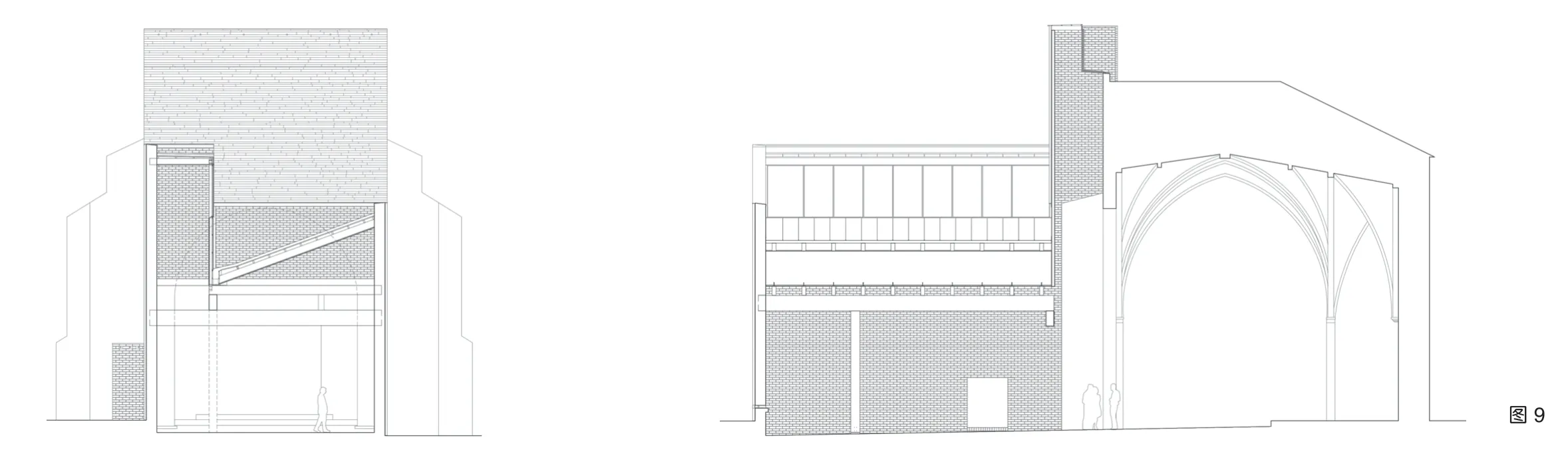

扩建的目的是对空间完整性的再现。在此项目中,建筑师采用了极少的要素来进行空间修补:三面墙、一个屋顶、一根柱和一扇门(图9)。

图9 横剖面图和纵剖面图Fig. 8West and south elevations

2.2.1 三面墙

新建中殿补上的三面围护墙是塑造教堂形体的关键,在形成立面的同时也限定了平面,且影响内外的具体感知。南面的墙体作为入口的主体与教堂的檐口同高,西面延伸这一高度,并在北面隆起形成朝向南面的进光天窗。

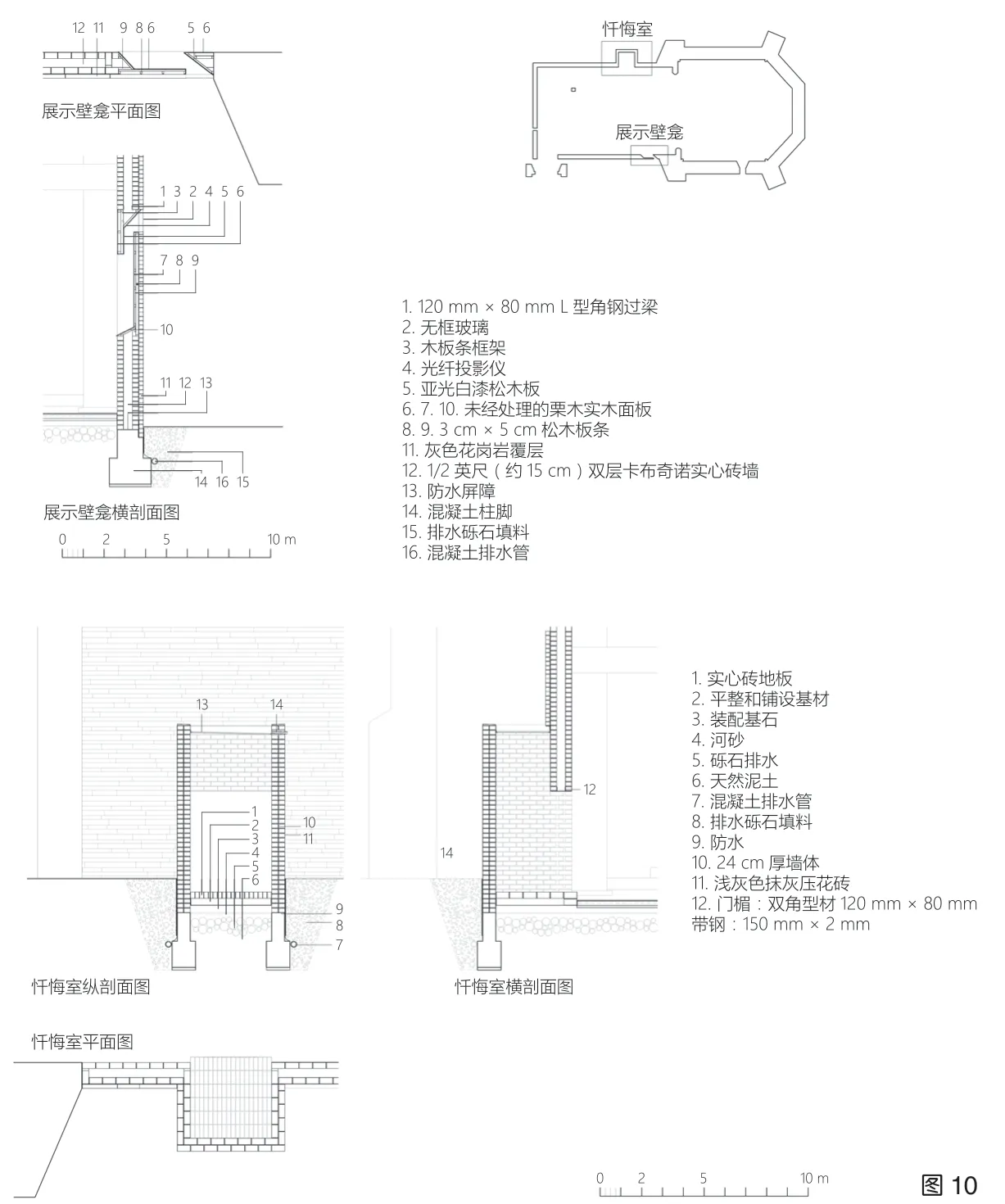

围护墙采用空心双层砖墙(图10),室外用石头再砌一层,以延续旧建筑表面石材纹理。尽管石头是片状砌筑的效果,看着薄,但给人留下想象深度的余地。为了加强纹理效果,石板厚薄不一,表面根据需要进行了锯切、抛光和锤击的处理,以得到不规则的效果,尽可能接近后殿旧石材表面的风化纹理(图11)。在此项目上,新中殿建筑表面的清素是对后殿简朴的罗马式或西多会式立面的尊重与延续。材料纹理是教堂最好的表面装饰。室内砖墙用抹灰,梁柱用呈现凹凸木纹的清水混凝土(图12),从而使内外表面纹理呈现一致性。

图10 墙体细部构造图Fig. 10Construction details of the wall

图11 立面石材纹理Fig. 11Stone texture on the façade

图12 室内墙面及混凝土梁纹理Fig. 12Texture of the interior wall and the concrete beam

墙体作为内外交接的界面,是否要开洞以及如何开洞是值得思考的。教堂,作为仪式感强的内向性空间,需要光,但并不需要对外交流的、普通的窗。为此,建筑师在东西南北四面墙上都开了洞口,但没有一个是引导人直接看向外面的。南面,光线从展示壁龛上面和侧面的洞口进入,沿着墙体内的空腔,相对均匀地落在龛内(图13)。对于这两个洞口,建筑师仅用了无框玻璃从外墙面直接封上,干净明了。从南立面来看,玻璃所在的位置也暗示了新旧墙体的交接关系;而从室内看,壁龛开口透露了围护墙的厚度。东面,新旧屋顶交接处竖起高出后殿5 m 的高墙,阳光自东边从墙上洞口进入,经过空腔反射,尽可能地投射到圣坛所在的后殿。狭长的高窗如同钟楼一般,引人仰视冥思(图14)。北面墙体上的忏悔室向墙外凸出,只留下一个洞口,光从上方的玻璃泻下,给洞内留下温和的光。信徒双膝跪下,向神父忏悔祷告时,全身沐浴在恒定光之下,此处的光(图15)象征神对迷途羔羊的救赎之意。西面,小受洗池的水面上方仅有的小洞(图16)是室内外唯一直接的开洞。夕阳斜照时,光线透过洞口照射在水池上。干净完整的西立面上仅有钢制排水口和其落下的长影(图17),同时也暗示中殿屋顶最低点的高度。

图13 展示壁龛Fig. 13Niches for display

图14 高耸天窗Fig. 14High skylight

图15 忏悔室Fig. 15Confession room

图16 受洗池Fig. 16Baptismal pool

图17 西立面排水口Fig. 17Drainage on the west façade

2.2.2 一个屋顶

若一味遵循“风格”,新加中殿的屋顶似乎延用现有的双坡顶即可。但问题是室内高度比较单一,且超出人的尺度,同时室内无法得到天光的持久沐浴。马德里气候干燥,冬季寒冷少雪,夏季炎热晴朗,在这样干旱少雨的地方,利用顶窗和高侧窗采光是很有优势的。再者,夏天日照充足,比如6月份每天平均日照高达15 个小时,可保证高质量的光线效果。因此,新加中殿并没有采用传统观念中的双坡顶,在解决基本庇护功能之上,建筑师利用屋顶作为进光的容器和室内外空间尺度的调和物。南坡屋面通过下陷(图18)与北坡屋顶之间形成的高差成为朝向南面的采光天窗(图19),阳光通过反射沿着北面的墙体倾泻而下(图20)。从外立面看,新旧建筑在檐口高度获得统一。而在室内,屋面下陷,自然降低室内高度,形成更加亲近人的尺度,同时突出后殿神的尺度(图21),从而得到更好的当代宗教体验。因此,采光(图22)和室内外高度皆通过屋顶的形式来进行调节。[5]

图18 屋顶模型Fig. 18Roof model

图19 天窗模型Fig. 19Skylight model

图20 剖面模型Fig. 20Section model

图22 北面墙壁上的漫反射光Fig. 22Diffused light on the north wall

2.2.3 一根柱

对室内而言,10 m 的开间,若使用传统的教堂双坡屋顶,可通过外墙来承重。当然,也可在室内添置柱子来支撑。但柱子是一个敏感的要素,使用和表达会影响室内感知。若用的不好,在小空间中会成为视线交流阻碍,带来累赘的感知。

在这个项目上,为了塑造空间的神圣性,柱子的设立十分必要,可谓一举三得:(1)结构支撑,支撑屋顶的梁架结构;(2)空间限定,限定入口门廊和中殿的交界;(3)路径引导,引导信众进门之后在柱子处转身,顺着与柱子交接的梁仰望圣坛上的圣像。值得一提的是,梁的高度正是以人神的交流视线来确定(图21,图23)。

图21 剖面草图Fig. 21Section sketch

图23 从后殿看向中殿Fig. 23View from the apse to the nave

2.2.4 一扇门

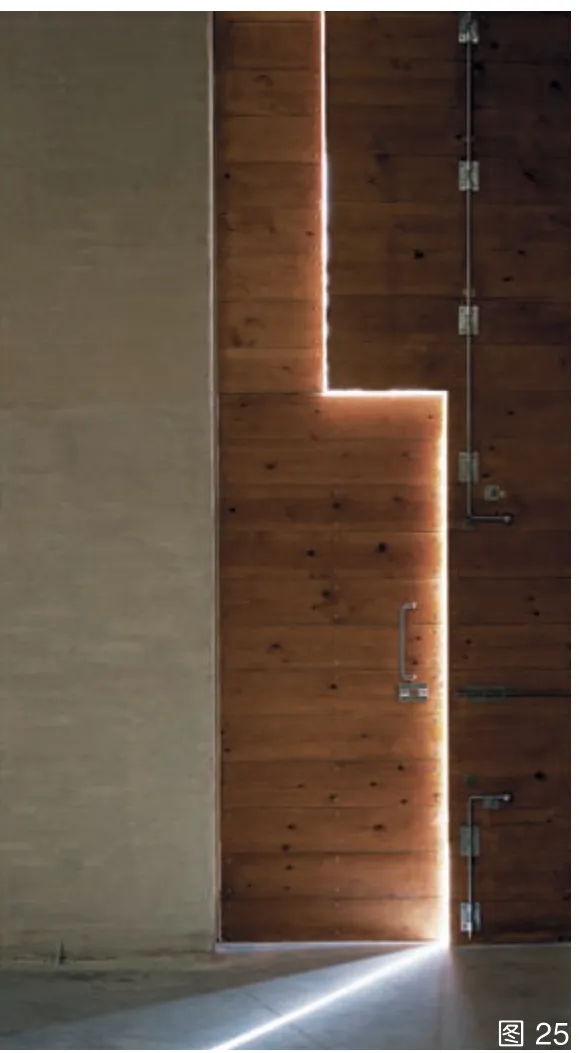

原来教堂的门壁是用花岗岩方石雕刻而成,两根托斯卡纳柱子支撑三角形山墙,门楣刻画着取自马太福音的铭文和门壁的建造时间1554 年,山墙下文艺复兴风格的半圆形拱门成为教堂的主入口。门壁具有很高的文物价值和艺术价值,因此得以保留,并与新加中殿墙体脱开,成为一个独立的体系,仅留下进入的洞口,脱开的门框在墙上落下影子(图24)。新加大门是由红色铁皮包裹的实木门(图25),宽2 m,高4 m。建筑师在其中建造了两个尺度,既可开下方与人尺度相符的小门,也可开两扇敞高的大门。突出的门,使内部空间更加完整。与几个墙面上的开洞语言一致,即洞口仅为了完成光在建筑内外的交接仪式,但绝不喧宾夺主,影响教堂内部空间的整体性。当门开启时,南面的阳光从进入的信众身后直射而来(图25),隐约中人们感受到光对神俗空间进行了界定。

图24 主入口Fig. 24Main entrance

图25 木门Fig. 25Wooden door

3 空间、结构与感知的统一

“该项目可以以非常简单的方式进行规划,尽管空间有限,我在其中却看到了发展更复杂想法的机会,一个反思神圣空间特征的机会。”[6]

以“无风格”建筑作为时空修补的原则,以极少建筑要素作为修补方法,其目的是寻求建筑的永恒性。在探索的过程中,建筑师放下对形式的执念,反思空间内涵与结构的关系,进而寻求新老建筑的共通桥梁——光和纹理。在形成神圣感知方面,空间与结构得以高度统一。在没有风格参考和固定模式的限制下,建筑师往返在理性和感性之间,以高度统一的简洁方式表达复杂的想法:稳定的光、相似的纹理和清楚的结构。

3.1 光与纹理

对建筑师来讲,新加中殿的首要任务是点亮教堂室内,这一点从草图上的灯泡和太阳(图7)可看出。

3.1.1 用光反思空间的神圣性

通常教堂会寻求东边日出照亮圣坛,圣坛在西语中是Altar,本意是el sitio alto,即高的地方。然而文艺复兴时期的教堂,室内光线较为微弱。这座教堂后殿的东面并没有窗,仅有南面的小高窗进入微薄的光。在维持后殿现状的前提下,新加中殿首先要帮助解决光线问题。建筑师并没有按照传统教堂在西边开玫瑰花窗,以引入夕阳炫目的光照亮圣坛。西边、南边和东边的光是暖和的,但又是短暂而充满变化的,相反,北边的光是稳定而持久的。笔者认为,建筑师对直射光进行漫反射处理是为了获得恒定的光源。直射光虽然有力,但是缺乏象征宗教无所不在的神秘感。

漫反射的间接光给教堂增添神秘的气氛,也成为反思空间神圣性的媒介,这一点与教堂创建初衷吻合——纪念圣老楞佐殉道。光的变化又与礼拜的路径互相配合。一般教堂是从室外的亮、门廊的暗、中殿的亮到后殿的明亮,尤其圣坛处一般都是充满光线。在圣老楞佐殉道教堂,东面并没有开窗,使得后殿的昏暗状况无法缓解。因此,建筑师将室内室外当成一个整体,空间从亮到暗,人的感受从喧闹到安静,尤其从大门进入时,看到北面墙体沐浴在天光之下,略带神秘,引人入胜。

3.1.2 以纹理统一新旧建筑

新加中殿并不试图照搬教堂旧后殿石头的大小尺寸,尽管寻求新旧建筑材料体块尺度的相似性,似乎可呈现表面易于识别的连续性。但建筑师有进一步的思考,他将浅色的石头切割成细长的薄石板条进行砌筑,试图延续的是内敛的石块纹理。寻找到类似大小的石块或许不难,但是与16 世纪的墙面并置,新旧墙体之间的对比将十分强烈,而用细长的石板叠砌,则显得更温和些。砖墙以白色抹灰给室内带来更加明亮的氛围,弥补了旧后殿光线昏暗的不足。

3.2 复杂而基本的结构

“邀请光和纹理作为新旧建筑之间的桥梁,并反思其表达的潜力,这既是项目的目标,又是在过去的存在中找到它们的起源。在巴尔德马克达中,对宗教的暗示是对古代的一种参考,它同时在一个基本和复杂的构造游戏中表达。”[7]

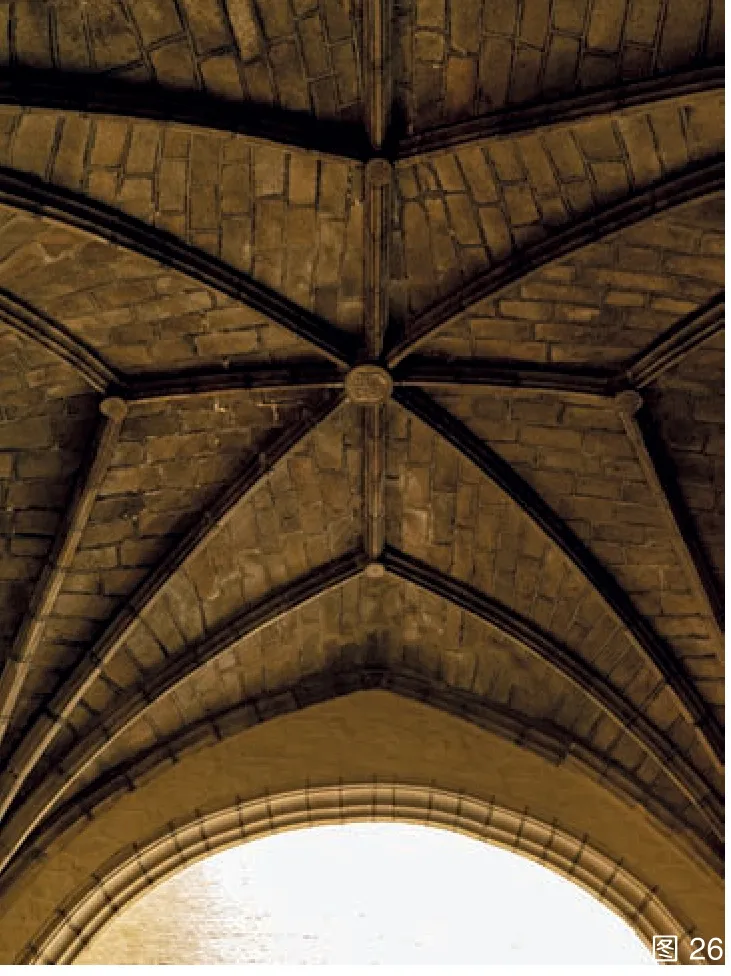

建筑师认为“真正的建筑总是有一些神圣的东西”[8],同时在西格德 · 莱维伦茨(Sigurd Lewerentz)的影响下[9],他试图在空间中加入具体的复杂性与神秘感,但是以清楚的结构秩序来呈现。路径、光的进入方式和空间内涵最终都统一在结构语言的处理上。旧建筑是石砌(图26),新建筑则是模仿木头的搭接方式,用当代的建构语言形成新旧建筑中轻与重的对比(图27)。

图26 哥特拱券顶Fig. 26Gothic vaulted roof

图27 梁柱结构Fig. 27Column-and-beam structure

3.3“Z”字形空间体验

3.3.1 平立剖折线

教堂的时空修补可以从两方面理解:对残缺空间进行“完整性”修复、对时间进行“真实性”补充。空间的“真实性”修复,并不能保证时间的“完整性”,但是空间的“完整性”却是实现时间“真实性”的必要条件。

建筑师显然不愿看到新旧建筑互相平行,呈现尴尬并置的状态,而是希望以折线的方式使两者融合成为整体,毕竟重要的不是让人在现场指出哪是新的哪是旧的,而是感受到空间的整体性和神圣性。不管从立面、剖面还是平面,建筑师都试图让新旧建筑融合在一起,并且通过连续的路径来实现空间的完整性。他试图修复的不仅是一个建筑,更是一种完整而神圣的空间感受。

3.3.2 折线路径体验

在极小的空间内,建筑师通过“Z”字形的建构,实现路径转折和移步异景。光线暗示了空间的神圣性,路径表达了人和神的关系。礼拜路径和仪式本身具有象征的意味,建筑师希望空间的基本要素——门、圣水池、柱子、忏悔室、光、门楣和圣坛都能参与到此路径的塑造中。

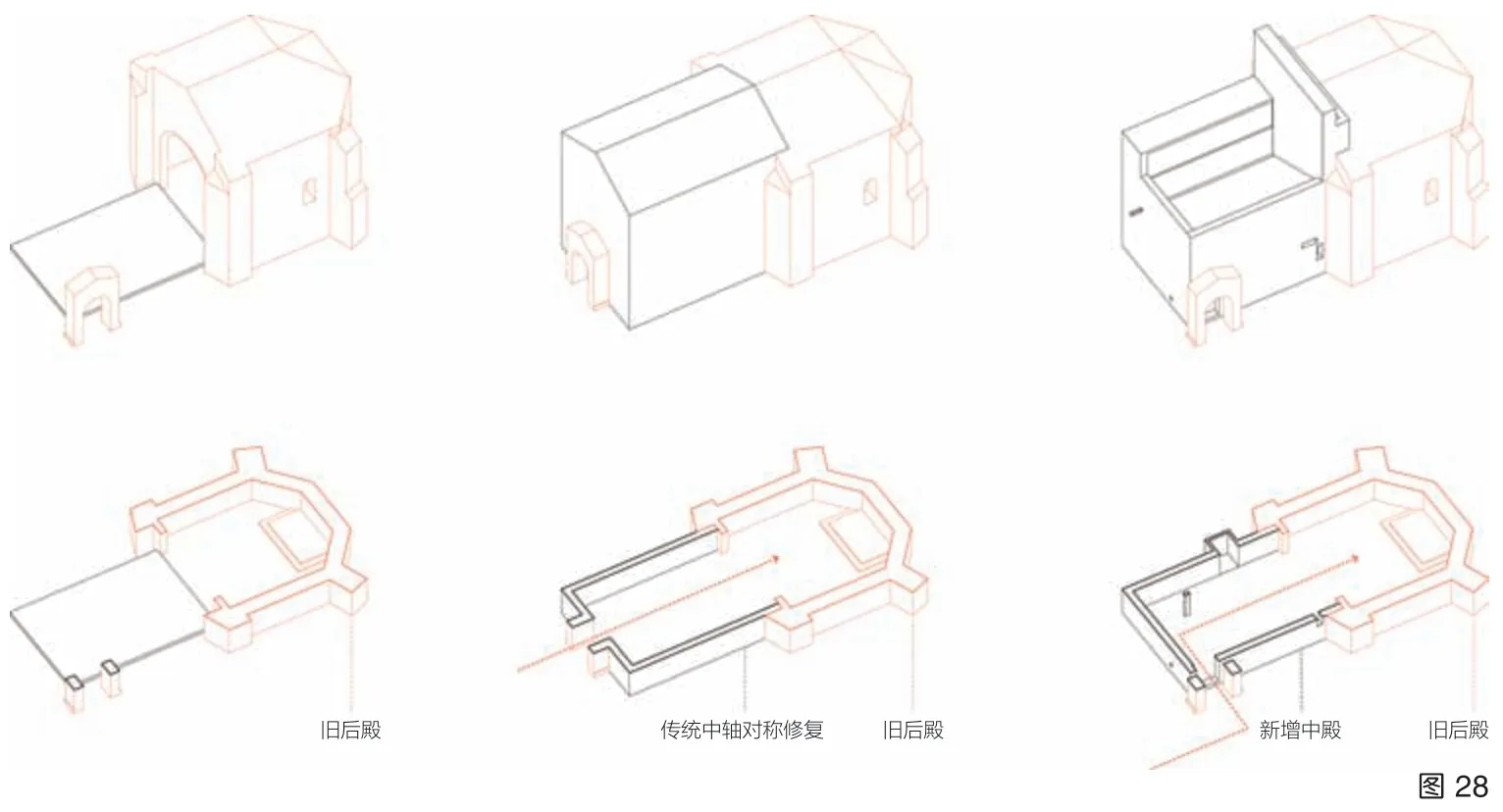

如果按传统中轴对称修复,主入口放在西面,则人一进入就对教堂室内一览无余,空间显得更小。相反,曲折的路径,让人先看到柱子背后沐浴在光之中的砖墙,转身才看到圣坛。从空间、结构、路径到天窗的营造,看似复杂,但都被整合到时空修补的单一逻辑中(图28),从而获得一个具有内向性格的带有神秘感的空间。

图28 教堂扩建图解Fig. 28Analytical drawings of the extension

4 结语

在圣老楞佐殉道教堂案例中,建筑师以旧后殿作为空间参考,通过墙、屋顶、柱和门等基本建筑要素的使用以及对材料肌理和光线的处理,使新增中殿与旧后殿形成了统一整体。“这个空间,在谨慎的背景中,没有经常伴随教堂的纪念性伪装,包含的元素很少,但充满了意义。”[7]

对待遗产项目的修复与扩建,建筑师利纳萨索罗并没有表现出经验主义和教条主义,既不夸大老建筑的特殊价值,也不渲染新建筑的时髦。他始终将建筑当成一个整体来思考,即从现状的整体到新的整体。

如果对风格进行延续,需要准确考证历史,并识别风格语言。但历史从不是在断代中发展,即使是建筑风格,也是在延续中不断演化,没有哪一种风格能永久不变。因此,对风格的“字面引用”,事实上是对空间本身缺乏长远的思考。建筑师一直探索“无风格”的永恒建筑。他从光和纹理着手,找到新旧建筑之间的共通点,并以墙、屋顶、柱子和门等基本建筑要素实现新旧建筑的内在延续和外在统一。这种共性在现阶段已经体现,经过时间的风化又可达到另一番风味。正如建筑师曾提过:“建筑是否好不能仅看当下,还要看10年后是否如此。”①这是一次讨论中,建筑师向笔者提及的他对什么是好的建筑的看法。此项目完成至今已有20年,它依旧是人们所认为的好建筑。这为我们提供了遗产建筑修复、扩建的另一种可能性,即超越风格和形式的空间修补,以获得时空体验的内在统一。

感谢何塞 · 伊格纳西奥 · 利那萨索罗及其利那萨索罗和桑切斯(Linazasoro &Sánchez)工作室为文章提供毫无保留的帮助。

图片来源

图1、图16、图17、图22、图23、图24、图25:哈维尔 ·阿苏尔门迪(Javier Azurmendi)摄影

图2-图4、图5、图7-图10、图18、图19、图21:利纳萨索罗和桑切斯工作室提供

图6:引自参考文献[4]

图11-图15、图20、图26、图27:王伟侨摄影

图28:王伟侨绘制