传承与交融——四川藏区乡土建筑与营造特征

2022-06-24陈颖

陈颖

田凯

四川藏区作为全国第二大藏族聚居区,处于青藏高原东南缘和横断山脉的一部分,是青藏高原和四川盆地、云贵高原之间的过渡地带。实际上四川藏区在历史上并无固定疆界,今天四川境内的藏区,包括甘孜藏族自治州及阿坝藏族羌族自治州、木里藏族自治县①具体而言,四川藏族主要分布在甘孜藏族自治州的18个县,凉山彝族自治州木里藏族自治县,阿坝藏族羌族自治州的马尔康、小金县、金川县、壤塘县、阿坝县、红原县、若尔盖县、九寨沟县,以及汶川县、理县、黑水县、松潘县的部分地区。此外,雅安地区宝兴县、石棉县,绵阳地区平武县,凉山州的盐源县、冕宁县也有少量分布,不作为本文的主要研究范围。。四川藏区乡土建筑产生于特殊的地域环境,独特的地理环境、族群文化、历史环境使这一地区的乡土建筑展现出鲜明特色。该地区的乡土建筑群落复杂而多元,因此不能把研究重点仅仅放在局部地区或建筑个体中,而是应当通过考察更具有普遍意义的营造特征,理解四川藏区乡土建筑在传承与交融中的发展脉络,梳理四川藏区乡土建筑的生成机制。四川藏区乡土建筑的营造模式受到三个方面的影响:自然环境、建筑原则、营造模式的价值观。在这一系列四川藏区乡土建筑营造选择模式的影响下,形成了适应不同环境的基本营造类型,并在传承与交融中形成不同的营造谱系。

1 四川藏区乡土建筑营造与环境之间的相互关系

与现代“建筑”的营造不同,乡土建筑的营造是地域乡土生活方式的直接投影,其生存环境、族群关系、社会结构对建筑的塑造产生更直接的影响。四川藏区乡土建筑长久以来保持着相对稳定的建造文化,自成一体,并演变成不同的类型以适应族群文化的发展。

1.1 地理环境影响建筑营造

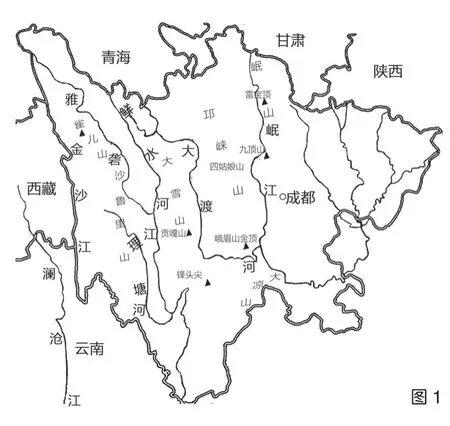

四川藏区的地理环境十分复杂,境内多高山大川,平均海拔达3 000 ~5 000 m。境内有沙鲁里山、大雪山、邛崃山、岷山等山脉以及金沙江、雅砻江、大渡河、岷江等河流,它们呈南北走向穿越而过,地域差异明显,分为川西北高山高原区和川西南山地区两部分,地势西北高东南低(图1)。

图1 四川藏区主要山脉水系示意图Fig. 1Main mountain ranges and water systems in the Tibetan area of Sichuan Province

北部地区海拔3 500 ~4 800 m,主要为高原山原和丘原地貌,丘谷相间,排列稀疏,广布沼泽,地势较为平缓;如石渠县、色达县、壤塘县、阿坝县、红原县、若尔盖等地,以草原牧区为主,兼有半农半牧区,其中高海拔草原地区为中国五大牧区之一;牧民以游牧生活为主,除帐篷之外也建有简朴的冬居小屋。西部横断山脉的高山峡谷及河谷地区为主要定居农业区,兼有少量半农半牧地区;这一地区由于峡谷幽深、山峦险峻,海拔变化很大,气候、植被随海拔变化呈垂直分布,生产生活方式及居住选址布局与地貌密切相关,形成不同的聚落空间[1]。

河谷地带的村落最为普遍。聚落规模大小和密度因河谷宽度与坡度而不同,平缓地带形成高密度的聚居区。大渡河上游的支流地区,沟深坡陡的河谷地带,聚落小且分散;成组相聚的村寨选择河流两侧坡地随河岸线分布(图2)。

图2 沿河谷带状分布的聚落——松岗乡直波村Fig. 2Strips of settlements along the river valley, Zhibo Village of Songgang Township

山原坝地相对平坦开阔,周围多有山涧或河流经过,灌溉方便。人们将土地适度开垦成为肥沃的良田,成组聚居,林农兼作。适宜的环境、充足的耕地,使其容易形成较大聚居规模的村落,并成为区域中心,如理塘、巴塘、乡城(图3)。

图3 山原坝地呈面状发展的聚落——甘孜县甘孜镇Fig. 3Spreads of settlements developed on plains between mountains, Ganzi Township of Ganzi County

半山地带的聚落一般位于向阳山坡的缓坡地区或台地地带。开垦耕种山腰处集中的台地,房屋靠周边陡坡建造;或就近利用小山脊集中建屋,户户相连的民居聚集于半山,顺山脊高低起伏带状延伸,四周分台筑成梯田。村落的对外防御性和内聚性较强,组织结构较为松散,建筑布局灵活自由,房屋与农田穿插(图4)[2]。

图4 宅田相间半山地带的组团式聚落——沙尔宗镇从恩村Fig. 4Clusters of settlements on mid-levels where fields are placed in between dwellings, Cong’en Village of Sha’erzong Township

若聚落中有大型寺院或官寨,一般住宅都以其为核心,围绕其周边发展或在其一侧聚居扩展。如在桑披寺下方沿山坡发展而成的乡城县香巴拉镇(图5),以巴底官寨为核心聚居而成的邛山村等,形成聚集型的布局[3]74。

图5 以寺院为核心沿其一侧发展而成的聚落Fig. 5Settlement developed next to a temple

1.2 族群众多形成建筑营造的多元化

四川藏区众多河流将高原切割成地形破碎的峡谷沟壑与台地,形成一个个交通不便、相对独立封闭的小地理单元。四川藏区文化与其地理环境的碎片化一样,形成了许多小区域文化圈,不仅地域间地理环境差异较大,语言体系与宗教体系也非常复杂,因此形成族群与文化的多元特征。历史上,这里曾是氐羌系民族南下、西南越濮系民族北上的交通走廊,也是7 世纪后吐蕃藏族与中原汉族交往的空间。所以四川藏区作为自古以来多民族聚居、多元文化发生和发展的地方,族群差异性非常大,形成了民居建筑布局和结构的多样化。

1.3 乡土建筑营造是社会空间的反映

隋唐以前,曾有若干原始部落和民族在四川藏区地域内频繁活动和迁徙,并留下了各自的痕迹。公元7 世纪初期,吐蕃王朝进入这一区域后,藏文化开始向这一地区传播,藏传佛教与传统苯教结合渗透进地域社会,使得这一地区长期保持着部族制度与宗教结合的社会形态。元朝之后,中央王朝在区域内推行土司制度,此后四川藏区作为藏族文化的边缘地区,形成了以地方土司部族制度为中心的政教合一的社会结构,在中央政府的权力扩张及汉藏文化交流的过程中日益受到中原文明的影响。在这一社会结构下出现了适应社会体系的乡土建筑聚落类型。

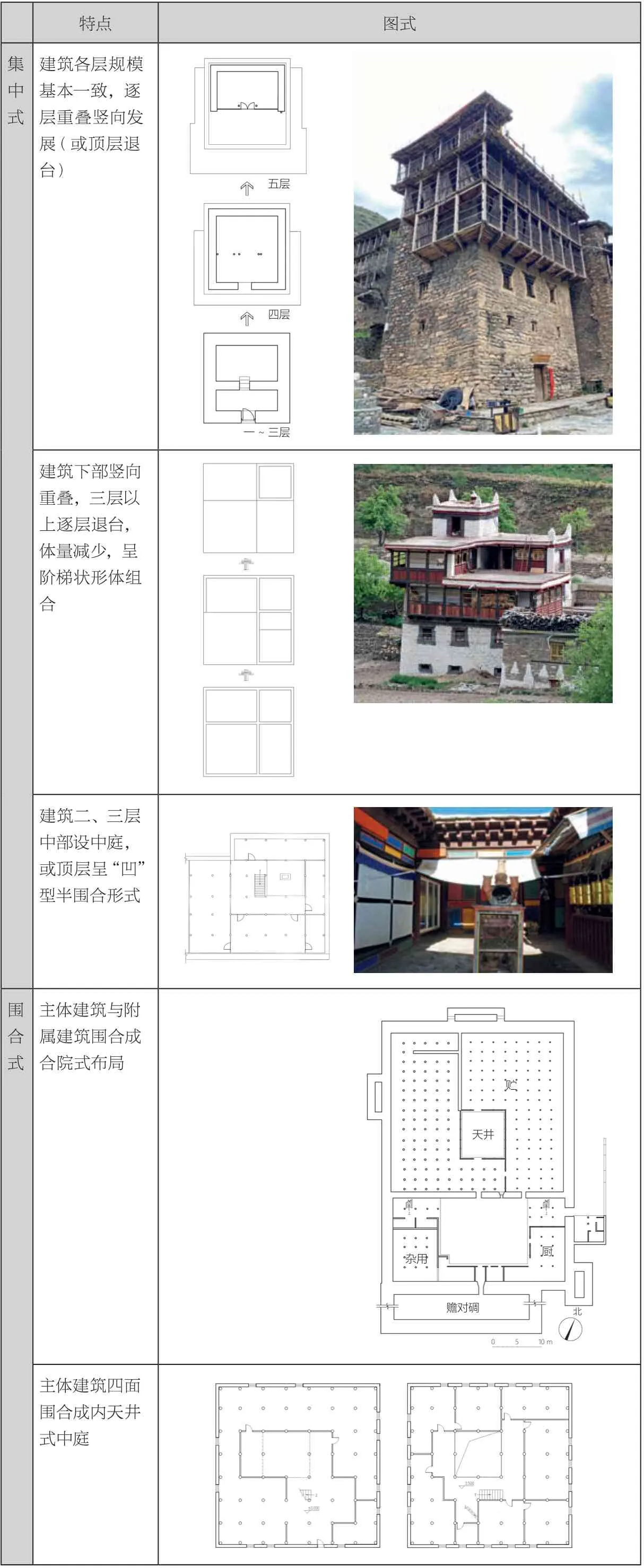

(1)民居

聚落建筑群中数量最大的是民居,也是乡土营建的原型。根据居住者的不同身份可分为普通民居、土司官寨、商居型住宅。传统的藏族民居,无论规模大小,房屋从下至上均由三部分空间组成:底层圈养牲畜,以获取肉食、奶类、肥料等生活物质保障;中间层是人的居所,有主室锅庄房(也有称为茶房)、卧室,以及用于加工、储藏粮食和草料等功能的空间,是主要的起居场所;顶层是神的居处,设置经堂、煨桑台、插风马旗等,敬神礼佛,表达神在人之上的精神崇拜,体现出藏传佛教中“神、人、畜”三界共居的建筑格局。大部分民居是集中式的独栋建筑,外观形体整洁,体量高大。土司官寨由于既是住宅又兼有衙署的复合功能,不同功能分处于不同的建筑单体中,各功能房屋围合成院,自成一体。一些规模较大的商居型住宅,往往四周封闭围合,内部留出中庭天井(表1)。

表1 聚落民居形态Types of settlement dwellings

在丹巴、马尔康茶堡地区,新中国成立后,随着家庭人口及生活习惯的变化,也有在原主体建筑一侧或两侧增建一层或两层小屋,作为日常起居生活的厨房、客厅或客房等,形成“L”型或“凹”型的半围合或合院式布局。在阿坝州的松潘、阿坝等地,也常见在独栋建筑周围堆砌矮墙体,围合形成院落式布局。

(2)碉楼

碉楼建筑分布最密集的地区是四川藏区东部的嘉绒地区①嘉绒,指的是四川藏区东部以墨尔多山为核心所发散开来的大渡河流域以及鲜水河、岷江流域部分地区的高山峡谷农业地区,讲嘉绒语,清代泛指由清王朝在这个地区分封的大大小小18 个土司的辖区,这一称呼一直流传至今。参见杨嘉铭著《千碉之国——丹巴》(四川出版集团巴蜀书社2004 年版)第6 页。。据文献记录,该地区早期的住屋即是具有防御性的“碉”型房屋(表2)。现存碉楼主要有四角、五角、六角、八角、十三角等平面形式(图6),高10 ~40 m 不等,可分为家碉和寨碉两种功能类型。家碉,又称宅碉,碉与住宅结合建造,用于家庭仓储、防盗和防卫械斗,一般体量较小。寨碉大多独立修筑,功能各异,有烽火碉、要隘碉、界碉、官寨碉、经堂碉、风水碉(阴阳碉)等[4]60-64,建于视野开阔的半山上或要道口、村寨中或边界处,用于警戒、传递信息和标志边界,或用于礼佛、敬神祭天。官寨碉既是地方统治者的战备和仓储建筑,也是其权力的象征。

表2 四川藏区石砌碉楼建筑相关记载Records of defensive stone towers (diaolou) in the Tibetan area of Sichuan Province

图6 藏族碉楼平面形状示意Fig. 6Plans of Tibetan defensive stone towers(diaolou)

(3)宗教建筑

藏族人民的日常生活与宗教活动密不可分,聚落周边均有规模不等的寺院或宗教设施。藏传佛教寺院大致由佛殿建筑、经院建筑、僧舍建筑及佛塔等附属建筑等组成。因等级规模不同,各寺在具体的建筑功能构成、建筑数量和规模上又有差异。宗教建筑的营造基于民居的营造方式和基本形式,形成规模和用料尺度加大、构造层次增多且构件加工精细、色彩装饰丰富的建构特点①本文主要以居住建筑作为乡土营建的原型,因此宗教建筑部分不详细阐释。。

围绕宗教活动形成的附属建筑,如佛塔是藏区最为普遍和最具特色的构筑物,经常作为聚落的边界标识。宗教附属建筑还包括安置玛尼经筒(转经筒)的玛尼廓康、拜祭山神的煨桑台、放置擦擦的本康、箭山祭台等。

2 四川藏区乡土建筑营造技术的传承:建筑营造基本原则

在乡土建筑营造中,一些基本的建筑原则在地域社会代代传承,这些原则超越了具体明确的建构方法,是人们在漫长的地域文明发展中,面临大自然的挑战,在乡土社会中自然形成的建筑营造选择。因受到建筑基本诉求及族群文化认同的影响,这些选择在建筑营造中形成了为整个社会所广泛接纳的一般性指导原则和模式。我们在研究中发现,四川藏区的乡土建筑营造,石砌技术与梁柱承重技术在多元化地域风格中成为引人注目的一致性特征。“如同人类使用语法来组织语言交流一样”,形成这些建造技术基本原则的时间非常早[5],渗透在乡土建筑的发展中,在四川藏区乡土建筑营建的演变中一直传承下来。

2.1 石材与石砌技术

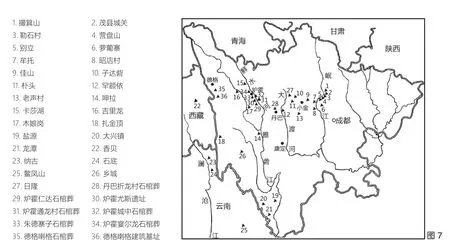

四川藏区不同时代、不同族群的建筑中利用石材的技术令人印象深刻,这种石砌技术来自四川藏族先民对石材技术的掌握。在这一地区的石棺葬考古发掘中发现了运用石材的证据。从20 世纪40 年代至今,康巴地区民族考古团队分别在岷江上游、大渡河中游、雅砻江上游和金沙流域发现大量石棺葬,主要集中在茂县、理县、汶川、甘孜、炉霍、雅江和巴塘等地[6]3,[7]。这些石棺葬集中的地区恰好与今天石砌碉房分布地区大体相当(图7)。四川藏区作为民族迁徙的“走廊”地带,自古就是西北民族南下的主要通道,石棺葬墓群中采集的早期遗物明显具有北方草原文化的痕迹,说明北方氐羌民族的石文化从春秋时期已传入四川藏区,必然对藏区石砌文化传统产生影响。

图7 西南地区石棺葬分布图Fig. 7Distribution of sarcophagi in Southwest China

丹巴中路乡罕额依新石器时代文化遗址中发掘有长方形平面的房屋遗址,墙体用石块砌成。经测定,遗址距今3 500 ~3 700 年。在四川境内首次发现该房屋类型,与西藏昌都卡若文化遗址的房屋类型相似,但所展示的砌石建筑发育程度更高[8-9]。

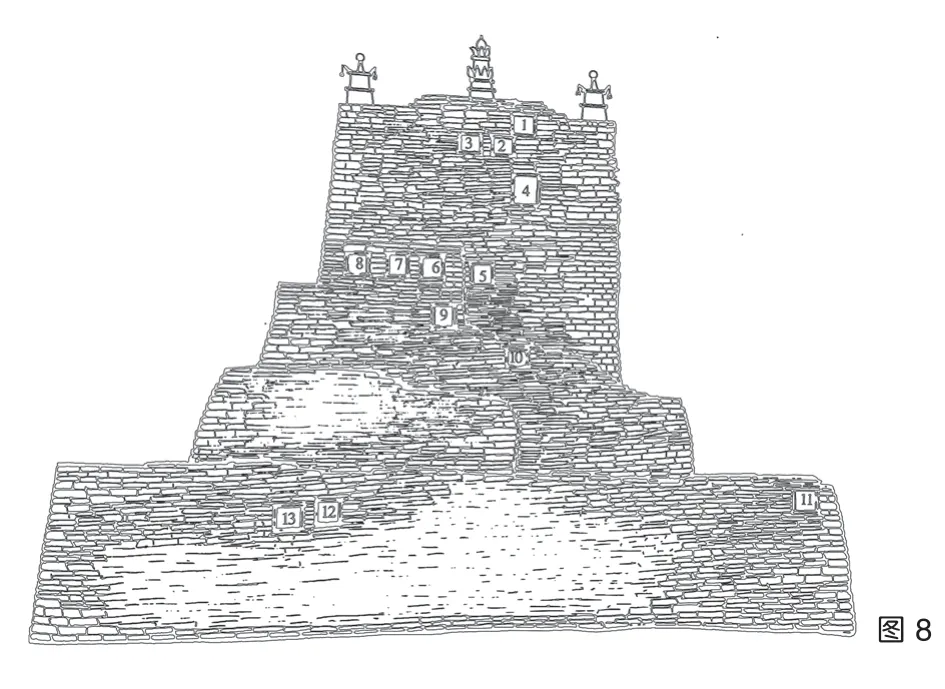

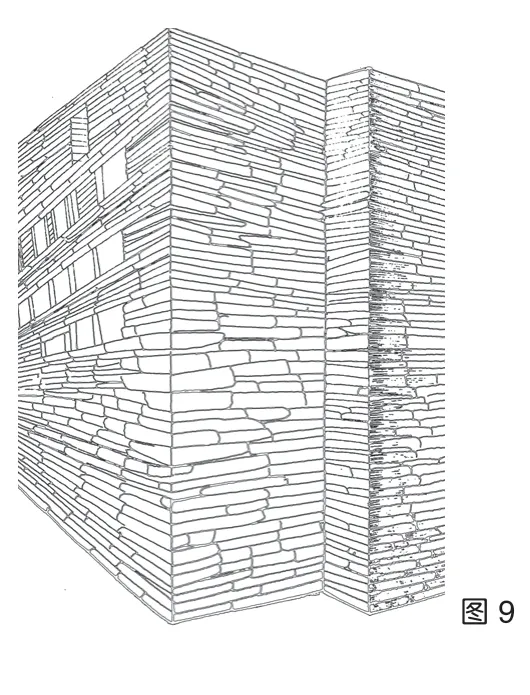

石渠县阿日扎乡发现的松格嘛呢石经城及石墙进一步证明了石砌技术的传统。该城最早的遗存建于10 世纪前后,主体主要形成于18 世纪[10],石砌主城最高处15 m,东西长22.7 m(图8)。整个石经城墙体底部宽而上部窄,收分明显,基础部分稳固;垒砌的嘛呢石片很有技巧地层层叠压,彼此之间相互受力形成了一个整体,构筑全部用石片而没有任何框架作支撑,石片之间不用任何粘接材料,用石数量巨大,直接堆砌而成,历经数百年甚至上千年时间而不倒。这些石砌建造技术在藏区伴随着宗教文化传统深入民间,在乡土建筑营造中一直被传承下来(图9)[11-12]。

图8 松格嘛呢石经城主体Fig. 8Songge Mani Stone Scripture Tower

图9 松格嘛呢石经城石砌技术细部Fig. 9Details of the Songge Mani Stone Scripture Tower

石材广泛的地理分布、适应寒冷气候的特点,及历史上不断的民族迁徙甚至民族纷争中的广泛传播,使得石砌技术得以持续传承。在石砌技术集中体现的碉楼建筑中,位于丹巴中路罕额依村的经堂碉中发现了绘于明代的壁画,可以推测该碉楼砌筑时间不晚于明代[6]6-8,[12]。从汉代至清代的汉语文献清晰地记载了这一石砌传统在碉楼技术中的绵延(表2)[4]7-10,[13-14]。实际上,在四川藏区的嘉绒地区、部分康巴地区,以石材砌筑高耸的碉楼,厚墙、封闭、下圈上居并带有明显防御特色的碉房民居成为这些地区具有代表性的乡土建筑。

墙体承重结构类型、木构与墙体混合承重结构类型的建筑,甚至甘孜的一些因抗震采用“崩空”井干式的建筑都使用了石砌技术(因为安全及御寒需求在“崩空”木墙体外砌筑石墙)。

2.2 木结构技术体系

木结构是四川藏区普遍应用的基本承重结构形式,根据不同地域条件发展出两个支系,一是梁柱框架承重体系,另一种是“崩空”(井干围合式)体系。康藏地区的考古遗址证实,木构技术体系是该地域应用最早的建筑结构类型之一,对于四川藏区大部分河谷地区来说,早期充沛的林木资源可以支持这种更易于建造的结构类型。

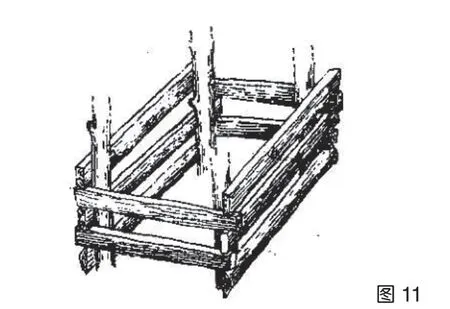

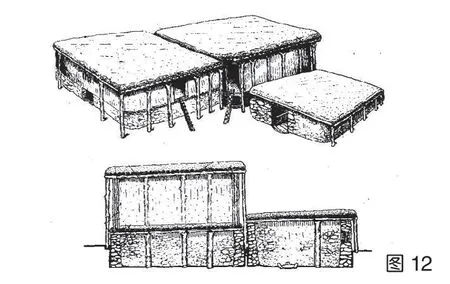

四川藏区建筑木构技术出现时间相当早,距今4 300 ~5 300 年的、邻近四川藏区的昌都卡若遗址的考古发掘支持了这一判断,并显示了从木构技术向石砌技术发展过渡的过程。卡若遗址位于高原气候的山地丘陵,远处有茂密的原始森林,与四川藏区河谷地带地貌相似。遗址中共发现房屋基址28 座,其建筑结构类型有两种:一种为较早时间出现的木结构柱网体系承重的半地穴式建筑,建筑室内和四周较均匀地分布柱洞,用草拌泥筑墙围合遮蔽风雨(图10),在其地下部分中可以看到较完整的井干式木框架结构痕迹(图11);另一种是后期出现的石墙半地穴建筑,下层石砌上层为木结构,在穴四壁垒砌石墙,有的在上部续建一层楼居,显示出营造技术的进步,建筑内部仍有大量柱洞,说明在卡若文化晚期,建筑进入木结构与石砌结构结合的时期(图12,图13)[15]。研究者认为:气候条件的改变、林木资源的减少,以及为适应寒冷的生活环境,使营建技术结合了石砌与木构,而伴随民族迁徙的文化传播也加速了这一过程。[16]

图10 卡若遗址早期建筑复原图Fig. 10Hypothetical restoration of the early buildings at the Karuo Site

图11 卡若遗址早期木构建筑木构细节的复原图Fig. 11Hypothetical restoration of the early timber structure details at the Karuo Site

图12 卡若遗址晚期建筑复原图Fig. 12Hypothetical restoration of the later buildings at Karo Site

图13 卡若遗址发掘现场Fig. 13Excavation of the Karuo Site

乡土建筑营造技术一旦出现,就变成社会习俗的一个组成部分,甚至作为一种制度适应建筑在环境中的生成过程。四川藏区木构框架承重技术的传承与融合,发展出全木构框架承重体系,结合墙体混合承重的内框架结构体系,上下分层承重的叠柱式结构体系,以及整体性更好的整体框架承重体系等几种类型。

3 四川藏区乡土建筑营造类型特征

由于四川藏区内部地理、气候、生产方式、材料及文化的差异,围绕着本土木构架及石砌技术,基本的建筑营造原则在适应过程中发育出不同的建筑结构与形制,形成墙承重体系石碉房、梁柱体系框架式藏房、康巴“崩空”式藏房、木架坡顶板屋四种类型。在应用中,复杂多样的地域环境里四种建造类型互相融合,发展出不同的建造特征(图14)。

图14 四川藏区传统民居的基本类型与地域表达Fig. 14Prototypes and regional expressions of traditional dwellings in the Tibetan area of Sichuan Province

3.1 “邛笼”式墙承重体系石碉房[3]83

四川嘉绒藏区是藏羌石砌建筑的发源地之一。该地区民居由古代先民“垒石为室而居”的居住房屋演变成“邛笼”式石砌碉房(见表2 所述)。“邛笼”式碉房主要分布于岷江上游河谷以西到大渡河上游一带的嘉绒藏族地区,包括甘孜州丹巴县、康定鱼通地区、鲜水河流域扎巴地区,阿坝州的金川县、小金县、马尔康县、理县、黑水县的部分藏区,以及壤塘宗科乡、色达翁达镇[17]428。

“邛笼”式石碉房,以不规则石材砌筑墙体,室内空间由墙分隔,形成墙承重的筒体结构。平面大多呈“口”“日”“目”“田”字型,上下层分间基本一致,竖向重叠。三层以上室内会设立少量木柱替代部分石墙,以木质板分隔出房间,平面也逐层向后退台,石质外墙呈“凹”“L”“一”型的半围合,另一侧以柱、木墙、敞廊与石墙围合,成为墙柱混合承重的方式。马尔康茶堡地区和丹巴县,常在碉房上层空间里嵌入井干式“崩空”木屋,作为经堂或粮仓(表3)。

表3 墙承重体系“邛笼”式石碉房Stone tower (diaolou) dwellings with load-bearing walls

石碉房平面矩形,紧凑方整,体量竖向发展。石墙上仅开设少量的小窗洞,上部退台的木墙和出挑的廊架使形体富于变化。马尔康沙尔宗民居是“邛笼”式的典型代表,碉房四边边长约7 ~9 m,多为5 ~7 层,呈高耸态势。丹巴县碉房平面规模略大,近方形的平面边长约9 ~12 m,大多4 ~5 层,逐层退台至顶部仍保留“碉”的形式,别具一格。壤塘宗科乡9 层的日斯满巴碉房为现存最高的碉房。马尔康草登乡、卓克基镇一带民居常在平顶碉房上立叉形木架或梯形“板凳架”,架立开敞的石板坡屋顶,与众不同。

3.2 梁柱框架式藏房[3]080

木梁柱框架结构的民居是分布最广的一种藏房类型。建筑以列柱与横梁纵横构成木框架,作为主要承重结构。该体系有两种类型:一类是完全由柱梁框架承重,墙体仅为围护结构,主要分布于甘孜州北线从甘孜到德格及巴塘、乡城、稻城、得荣等地;另一类为内框架式,室内梁柱木框架,但边跨梁一端位于室内柱顶,另一端搭于外墙上,部分墙柱混合承重,主要分布于甘孜州南线经康定至雅江、泸定、九龙、理塘县,凉山州木里县及阿坝州阿坝县等地(表4)[17]432。

表4 梁柱框架式藏房Column-and-beam timber frame Tibetan houses

梁柱框架式民居的室内空间由柱间的木质墙分隔,以柱子、间(四柱间的空间)的数量称呼房屋规模大小,通常为2 ~3 层,屋顶采用密梁式平顶。梁柱框架式民居平面尺度普遍较墙承重式石碉房大,层数较少,呈现由“碉”向“房”的过渡,在部分地区还会与“崩空”结合作为其下层结构。从建筑外墙材料看,沿河峡谷地区利用自然的山岩片石砌筑墙体,康定折多山以西、雅江、理塘、稻城等地民居最具特色。河谷冲积地带及高原牧区,普遍采用夯土筑墙作为围护体,主要分布于甘孜、炉霍、阿坝县,巴塘、乡城、白玉、新龙、德格、得荣地区夯土墙居多,也有部分使用石材。康定以西至塔公、力丘河下游以及东部大渡河流域的鱼通、金汤等地的民居,通常采用在平顶藏房上增铺坡顶的做法。

3.3 康巴“崩空”式藏房[3]82

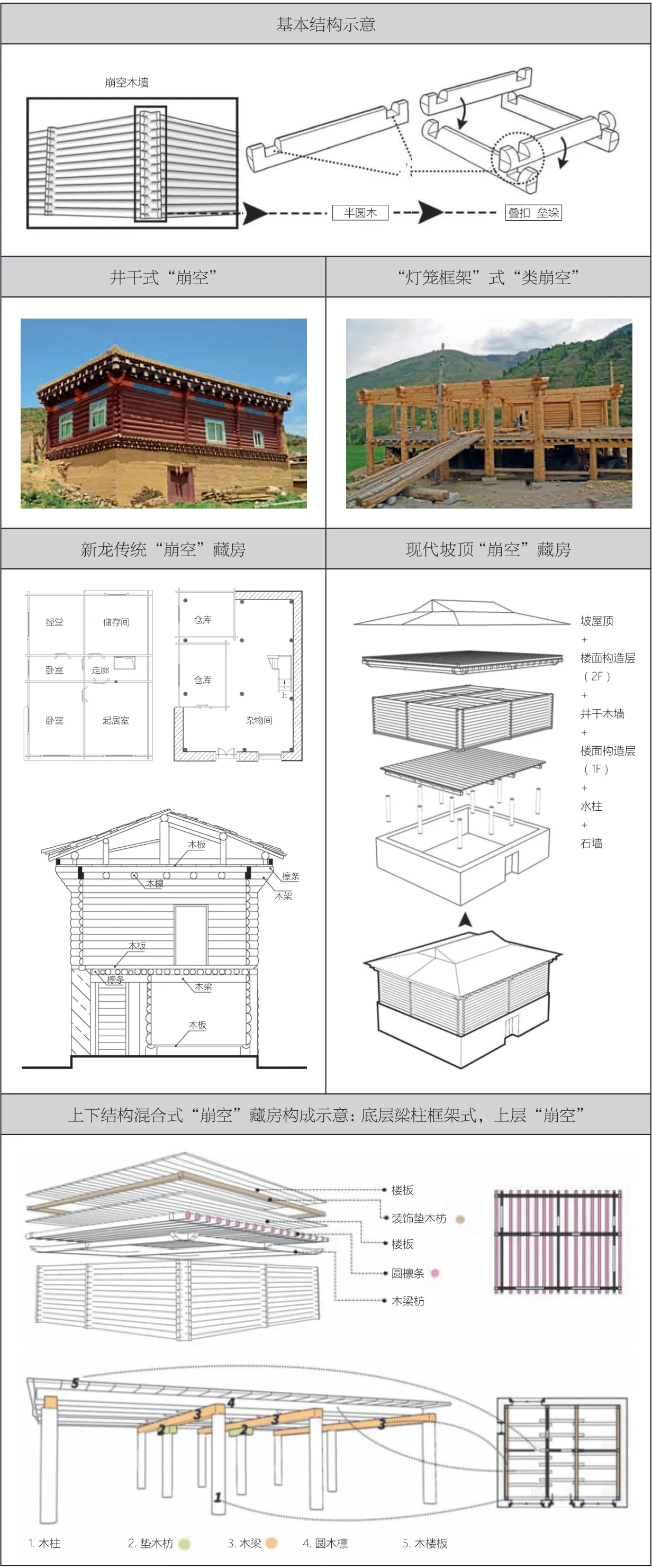

“崩空”是藏语读音,意为木头架起来的房子。这种井干式结构的箱型木屋多为单层,多见于林区。因整体性较好,后来普遍建于地震多发区,并加以改造,与木框架结构结合。

“崩空”式藏房的结构有两种类型:一类是以半圆木层层垒叠,端部交叉咬合形成房屋墙壁,这种箱型的井干式结构木屋即当地称呼的“崩空”房;另一类先立柱架梁,构成木框架,角柱上挖槽,柱间嵌入半圆木垒叠成墙,外观类似“崩空”房,当地称为“灯笼框架”房,形成与梁柱框架体系结合的“类崩空”式样。

靠近林区和地震带的民居常采用这两种建筑结构,如甘孜州道孚、炉霍、甘孜、新龙、德格、白玉县一带。“崩空”在民居中还多用于楼上经堂,外部涂红色。20 世纪后期随着抗震经验丰富、生活水平提高,民居中“崩空”形式出现越来越多,人们对传统的“崩空”建筑在结构、布局上都进行了改进,木墙与框架式结构结合的“类崩空”做法逐渐增多。道孚民居成为四川藏区“崩空”民居建筑的典型代表(表5)[17]430。

表5 康巴“崩空”式藏房Khampa log cabins (bengkong)

“崩空”藏房的规模与用材大小有关,一间“崩空”面阔大约4 ~5 m,常与梁柱框架式结合。最常见的“崩空”式民居,底层为木框架结构,上层为“崩空”,或“崩空”与“类崩空”间隔组合,上层平屋顶居多,底层木构架外砌墙维护。道孚县的鲜水河下游地区及德格、新龙等地的“崩空”多为外砌石墙,夯土墙围合的主要见于甘孜、炉霍、道孚的鲜水河上游高原平坝地区。新龙拉日马地区的部分“崩空”则在平顶之上再立木架并铺设薄石板形成双坡屋顶造型。

与其它地区井干式民居相比,康巴“崩空”藏房后部夯筑土墙。在木构件上做五彩刷饰,镂刻吉祥图案,华丽精美。特别是在新建民居中,柱子直径普遍粗大,上下层使用通柱,梁柱形成框架以增强抗震能力,采用“类崩空”的做法。

3.4 木架坡顶板屋[3]84

多民族聚居带来的文化、技术交流,使得建筑营建出现多元融合的形式。木架坡顶板屋吸收了汉族木构架的穿斗技术,形成汉藏混合形式。这类民居主要分布于海拔相对较低、气候温和湿润、木材丰盛的林区,常为藏、汉等多民族杂居的地区,如若尔盖、九寨沟、松潘县及宝兴县、石棉县、平武县的藏族乡等地[17]434。

主体建筑独栋式,以木构为主。底层为梁柱框架结构,二层立穿斗木架,木柱间用横梁联系,室内用木板墙分隔空间,梁上水平铺设木板,屋顶下形成阁楼,房屋四周木墙围合。松潘地区的木架坡顶板屋大多在木板墙外砌筑土石围护墙,三面围合。房屋大小由室内木柱的多少决定,少则9 柱,多可到40 柱,屋顶均采用杉板瓦坡顶。在营造方式、构造节点上与汉族传统穿斗木架建筑的穿插方式不同,下层的结构体系采用藏式的梁柱直接搭接方式,顶层采用类似于穿斗结构的木架,属于汉藏结合型。(表6)

表6 木架坡顶板屋Mixed-timber-frame dwellings with gable roofs and panel divisions

4 建筑营造模式的影响因素

四川藏区乡土建筑的营造过程受到自然地理环境、气候条件、本土材料选择的影响;同时地域族群生产方式、文化观念、文化交流中产生的建筑文化的传承、融合与移植,都会清晰地表现在建筑营造的特征上。

4.1 地理环境的生态适应性影响

首先,面对复杂的气候条件,建筑在选址、布局、营造方面体现出生态适应性。如地处河谷纵横的高海拔地区,太阳辐射强,昼夜温差大。村寨选址首选避风向阳之地,建筑造型注重蓄热、保温、防风的性能,形成平面方正紧凑、墙体厚实封闭的建筑形态;利用石材稳固性,砌筑厚重的墙体(厚约0.6 m)御寒,在甘孜、德格等温差更大的地区,还在墙体中用当地生土填缝和涂抹内外墙保温;室内尽可能利用附属空间和厚重的外墙将主室空间包围在中间,与外界恶劣的气候环境进一步隔开,形成“空气隔离层”,以获得舒适的室内微环境。

其次,由于四川藏区处于青藏高原向内陆台地过渡的横断山区,印度板块和亚欧板块之间的挤压运动导致该地区成为地震、泥石流、山体滑坡等地质灾害的高发区。人们在建筑活动中本能地摸索出增强结构刚性的经验,木构框架式结构较为普遍,穿插使用井干式“崩空”结构。“邛笼”式碉房通过上部石墙逐层减少、以木构梁架替代、墙体收分等做法降低建筑重心,形成下大上小、下重上轻的稳固态势。[18]

建筑材料选择的生态适应性也是藏区建筑特征之一。四川藏区大多数区域建筑以木石或木土结合为主,极少采用纯木结构,建筑多建平顶且少有屋檐,既节省木料,又减少散热面。在藏区河谷地带,河道两岸由于气候差异形成植物的垂直分布,焚风效应使河谷低地植被稀少,低海拔阳坡多生长经济价值不大的灌木或矮小高山柏,为平屋顶构造中密铺檩木(小料)提供材料,低地灌木细枝填充碎石泥浆在构造上起到保温隔热作用。建筑木材中质量较好的桦木、云杉、冷杉等都位于海拔较高的地区[19],增加了建筑取材的难度。因此,消耗木材较多的土构——井干混合的“崩空”形式,在新中国成立前四川藏区只有宗教建筑或土司官寨、僧侣住房才能大面积使用,通过对“崩空”房等级的限制来减少木材的消耗。

4.2 生活方式对建筑营造的影响

四川藏区大部分地区采用半农半牧的生产方式,形成了民居建筑的特色空间:因冬季寒冷故需要在围合严密的建筑底层饲养牲畜;由于用地紧张,农作物加工、晾晒空间不足,故建筑上层设有晒廊、晒坝、储藏室以便于农作物处理储存;建筑常设有吊厕以获取耕种所需肥料;每日的礼佛敬神活动使得经堂、煨桑台成为民居的一部分。耕地的多少可以决定村寨的规模。

4.3 生态文化观念对建筑营造的影响

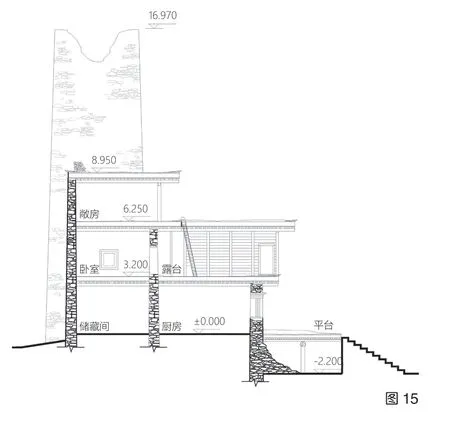

藏传佛教文化和相对恶劣的地理环境深刻影响了藏民族认知世界的思维方式,地域建筑延续着藏传佛教及本土宗教中以“因果循环”、敬畏自然、节制欲望、善待自然为主的朴素价值观。四川藏区脆弱的生态环境强化了特有的生态文化观念,牧区为防止高山草甸区沙化,通过不断迁徙聚居点及规定部族用地制度来避免过度放牧,以使牧场能够恢复生态平衡。牧区居住建筑以便于流动的帐篷和极为简单的单层冬居小屋为主要居住空间。生态文化观念使藏区建筑本能地采用降低生态干扰的结构形式,减少人工建设对自然的影响。如建造地基时从不采用爆破等人为破坏手段,多采取架空、收缩、跨过等避让措施,以保护自然地貌。在嘉绒藏区,为少占耕地,建筑常选址在缓坡、地角贫瘠之处,利用边坡地形分台筑室,底层牲畜圈设门于坡下,民居入口位于坡上,从第二层直接进入楼内,人畜入口分离(图15)[20]163。

图15 丹巴嘉绒藏区住宅利用坡地的方式Fig. 15Dwellings built on slopes in the Danba Jiarong (or Gyalrong) Tibetan region

4.4 文化交往对建筑营造的影响

四川藏区乡土建筑营造体系虽然自成一体,但是部族争斗、民族迁徙、外来文化传播等都会影响乡土建筑的营造模式。

作为农耕民族与游牧民族、汉地与藏区文化的交流通道,横穿四川藏区的茶马古道沿线的传统建筑形态体现出文化交往的影响。沿线乡土建筑屋顶形式的变化即是一个明显的例证。四川藏区建筑多采用平屋顶,既减少热能消耗又节约木材;但伴随文化交往,汉、回等民族工匠大量进入藏区,把汉地建筑技术传播到茶马古道沿线的聚落。藏区边缘的宝兴县硗碛藏寨,底层藏式石碉房,二层采用木构穿斗架结构,坡屋顶下铺设木条板形成阁楼;高度不等的双坡屋顶形成“众”字造型,明显受到汉族建筑的影响。石棉蟹螺乡民居的下层为框架式石碉房,顶层的穿斗木构架空间尺度高大。平武县白马藏寨民居,利用地形建造的半地下半地上的穿斗木架民居与汉族民居风格极为相近。

在甘孜北线,离汉地最近的康定一带出现了穿斗式木构架与小青瓦屋面的典型川内汉式做法。坡屋顶的做法也随之沿着茶马古道河谷地带深入藏族地区,并表现出不同的形式:进入新都桥一带,出现下为藏式梁柱承重体系碉房、上为坡屋顶建筑的组合;马尔康草坡乡的藏式碉房,在平顶之上搭两端开敞的坡顶,屋面用石块压住石材板,形成独特的坡屋顶造型;在松茂线上,汶川一带出现典型的穿斗结构小青瓦建筑。但深入到松潘一带,出现了木架板屋,下层为藏式梁柱结构,上层为穿斗构造支撑的坡屋顶;再深入到若尔盖一带,出现下层为藏式梁柱结构、上层穿斗木架、下层由夯土墙围合御寒的建筑形式(图16)。

图16 四川藏区茶马古道沿线坡屋顶建筑分布Fig. 16Distribution of buildings with gable roofs along the Tea Horse Ancient Road in the Tibetan area of Sichuan Province

5 结语

文章主要分析了墙承重体系石碉房、梁柱框架式藏房、康巴“崩空”式藏房、木架坡顶板屋四种四川藏区乡土建筑的基本类型。一方面,特殊的地理条件和多样的气候环境造就了四川藏区乡土建筑独具特色的形态和建造体系,在形式和风格上有鲜明的区域差异,呈现出各自独立发展的性格;另一方面,在民族习俗、族群文化、历史环境、社会结构等多种因素的影响下,乡土建筑相互交融、借鉴,呈现出融合发展的趋势。

图片来源

图1:祁桦桦、彭妍根据地理空间数据云网站的地形数据绘制

图2、图4:陈颖摄影

图3:田凯摄影

图5:乡城县建设局提供

图6:毛良河据中华人民共和国文物局《藏羌碉楼与村寨》(2008 年资料)插图改绘

图7:祁桦桦据故宫博物院、四川文物考古研究院《康巴地区民族考古综合考察》(四川出版集团2007 版)第50 页、第49 页插图改绘

图8、图9:分别来自罗文华、姚军《石渠县松格嘛呢石经城调查简报》(故宫博物院、四川文物考古研究院《康巴地区民族考古综合考察》,四川出版集团2007 年版)第35 页、第31 页

图10、图13:侯十柱《卡若考古四十年祭》,载于《中国西藏》2019 年第1 期第65 页

图11、图12:分别来自西藏自治区文物管理委员会、四川大学历史系《昌都卡若》(文物出版社1985 年版)第30 页、第36 页

图14:祁桦桦绘,底图来自四川测绘地理信息局网站http://www.smgi.com.cn/StandMaps/mapDetails.html, 审 图 号:川S[2021]00059 号。照片:陈颖、田凯、王及宏摄影,四川省文物局、四川省建设厅村镇处提供

图15:祁桦桦据《西南交通大学古建筑测绘图集》(2002 年)资料绘制

图16:祁桦桦绘,底图来自http://www.onegreen.net/maps/HTML/50900.html,审图号:GS(2011)1537 号

表1:杨睿添、祁桦桦绘制,参考资料包括《沙尔宗镇茶堡民居调查报告》(2016)资料,吴光正、陈颖、赵逵等著《西南民居》(清华大学出版社2010 年版)第50 插图4c,《西南交通大学古建筑测绘图集》(2012 年)资料;陈颖摄影

表2:祁桦桦据王及宏《康巴藏区碉房体系:聚落、建筑、营造、装饰》(中国建筑工业出版社2019 年版)第8 页插图改绘

表3:杨睿添、甘雨亮据《沙尔宗镇茶堡民居调查报告》(2016)和《西南交通大学古建筑测绘图集》(2014 年)的资料绘制;陈颖摄影

表4:谢光、韩东升、杜家旺、陈财堆据《西南交通大学古建筑测绘图集》(2012,2014,2016 年)的资料绘制;陈颖摄影

表5:杨睿添《四川甘孜新龙地区拉日马藏寨传统建筑研究》(西南交通大学2018 年硕士论文)第83 页图27,第88 页图35,第101-104 页图49、51、53、54。陈颖、田凯摄影

表6:郭桂澜据《西南交通大学古建筑测绘图集》(2014 年)的资料绘制;郭桂澜、田凯摄影