建筑密封材料耐霉菌性测试方法的研究

2022-06-24胡晓珍

胡晓珍

(上海建科检验有限公司 国家建筑工程材料质量检验检测中心,上海 201108)

0 引言

建筑密封材料是能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料[1],已在我国经历了长时间的发展,从20世纪70年代的PVC油膏、沥青嵌缝油膏等到如今的硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等[2]。随着现代建筑技术的发展,对于建筑密封材料的要求已经不只是良好的密封性能,还需兼备防腐蚀、防霉等性能的要求。由于霉菌对涂料、胶黏剂、皮革、织物等工业材料及制品都有腐蚀作用[3],一旦出现发霉现象,就易散发霉菌特有的恶臭,对人身心健康造成威胁,而在这种环境中生产的产品也容易受到污染,生产仪器、设备也易损坏[4]。因此,对于建筑密封材料是否具有耐霉菌性已经引起了越来越多生产企业及消费者的关注。

目前国内适用于建筑密封材料耐霉菌性检测的产品标准是JC/T 885—2016《建筑用防霉密封胶》,在此标准中对于防霉密封胶的防霉性检测引用了GB/T 1741—2020《漆膜耐霉菌性测定法》的试验方法。但建筑密封材料并非漆膜,建筑密封材料与建筑涂料在组成、特性、施工成型尺寸等方面有明显的不同,故该方法并不完全适用于建筑密封材料的耐霉菌性检测。因此,本文以建筑密封材料为研究对象,研究适合该类产品的耐霉菌性测试方法。

1 试验

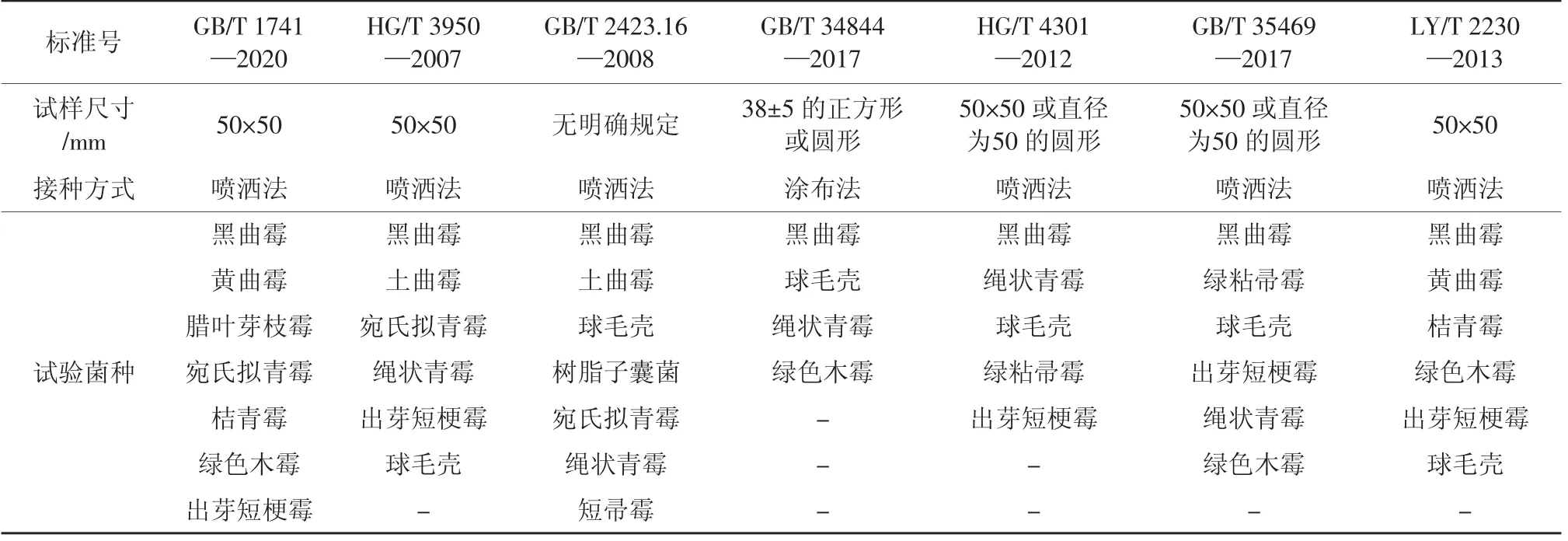

本文以建筑密封材料为研究对象,对其耐霉菌性测试方法进行试验研究。调研不同类型建筑材料的耐霉菌性测试标准,如HG/T3950—2007《抗菌涂料》、GB/T 2423.16—2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则:长霉》、GB/T34844—2017《壁纸》、HG/T4301—2012《橡胶防霉性能测试方法》、GB/T35469—2017《建筑木塑复合材料防霉性能测试方法》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》,见表1。确定主要试验内容为制样厚度、制样尺寸与接种方式、试验菌种等。

表1 不同产品耐霉菌性测试用制样尺寸及试验菌种

1.1 制样厚度

JC/T885—2016中规定了制样厚度为2 mm,但建筑密封材料在不同应用场景中厚度并不相同。因此,本文选择了3种不同制样厚度分别进行试验,验证不同制样厚度是否对耐霉菌性测试产生影响。

1.2 制样尺寸与接种方式

由表1可知,试样尺寸存在大规格(50 mm×50 mm)及小规格[(38±5)mm],因此本次试验选择2种大小的制样尺寸,验证不同尺寸对耐霉菌性试验结果的影响。

根据表1的调研情况,常见的接种方式有:(1)使用喷雾器接种的喷洒法;(2)将菌液接种至试样及培养基上,再用涂布棒均匀涂抹的涂布法(简称涂布法1)。但由于建筑密封材料大多具有疏水性,用涂布法1易在样品上产生液滴,导致涂抹不均匀。因此,本次试验加入另一种涂布方式进行试验:将菌液先接种至培养基上,均匀涂抹后,再放置试样进行培养(简称涂布法2)。验证不同接种方式对耐霉菌性测试是否产生影响。由于不同制样尺寸及不同的接种方式都会对试验结果造成影响,因此需将这2个试验内容同时进行试验,验证不同的接种方式和不同制样尺寸的匹配性。

1.3 试验菌种

根据表1的调研情况,选择国内相关建筑材料耐霉菌性检测标准中使用的霉菌作为待筛选菌种,进行试验验证,并选择适宜建筑密封材料的霉菌作为试验菌种。

1.4 试验内容参数的设定

根据上述研究,设定了相关试验内容及其参数。

制样厚度:1、2、5mm;

制样尺寸:50 mm×50 mm及40 mm×40 mm;

接种方式:喷洒法、涂布法1、涂布法2;

待筛选菌种:黑曲霉(CGMCC 3.5487)、黄曲霉(CGMCC 3.3950)、球毛壳(CGMCC 3.0963)、腊叶芽枝霉(CGMCC 3.2757)、宛氏拟青霉(CGMCC 3.4253)、桔青霉(CGMCC 3.2913)、绿色木霉(CGMCC 3.2941)、出芽短梗霉(CGMCC 3.0837)、链格孢(CGMCC 3.4255)、土曲霉(CGMCC 3.3893)、绳状青霉(CGMCC 3.3875)、短柄帚霉(CGMCC 3.1914)、树脂子囊菌(CICC 2536)、绿粘帚霉(CGMCC 3.3987)。

2 试验步骤及研究结果

2.1 制样厚度研究

2.1.1 试样的制备

选择7种建筑密封材料进行试验,A1:防霉密封胶,国标修订参编单位样品;A2:厨房卫浴防霉硅酮密封胶,市售;A3:聚氨酯建筑密封胶,日常委托送样;A4:硅酮密封胶,市售;A5:防霉密封胶,市售;A6:中性硅酮结构胶,市售;A7:密封胶,日常委托送样。试样尺寸为50 mm×50 mm,厚度分别为1、2、5mm。将样品分别均匀涂抹在1、2、5 mm厚度的模具内并刮平,底材为聚酯膜。养护7 d后取出,去除底材并剪裁后为试样。养护条件为:温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%。

在样品剪裁时发现,A1样品与底材粘连严重,而试验需将底材与试样分离,1 mm制样厚度的试样很难进行分离操作,因此无法进行试验。

2.1.2 接种及培养

将待筛选菌种接种于马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)斜面培养基上,于28℃培养7d,使培养基表面长满孢子。向培养后的霉菌斜面中加入10 mL无菌水,将孢子刮下制成孢子悬液后加入带有无菌玻璃珠及无菌水的三角瓶中,充分震荡后进行过滤。将滤液以4000 r/min离心10 min,离心后去除上层清液,再加入无菌水混匀。重复上述离心过程2次后,用营养盐溶液对孢子悬液进行稀释,使接种菌液的浓度为8×105~1.2×106个/mL。

将试验菌种同比例混合后即为接种菌液。接种方式采用喷洒法,每种样品进行3次平行试验,每块平板分别喷洒0.4~0.6 mL接种液至试样及培养基上,于25~30℃、相对湿度不低于85%的条件下培养28 d。

2.1.3 结果及分析

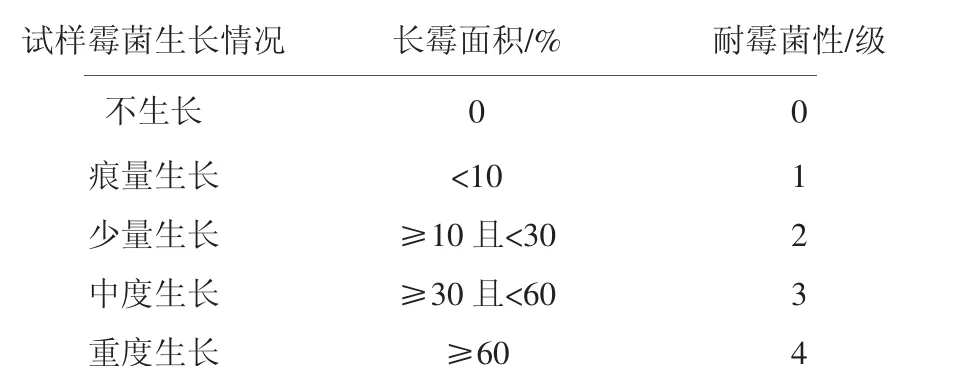

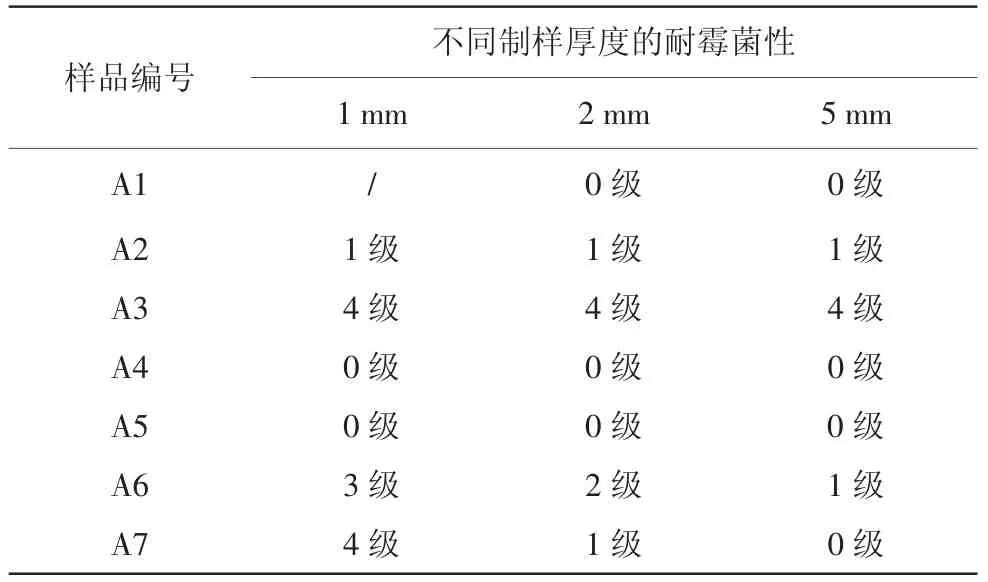

培养28 d后将平板取出,进行观察,按表2进行判断,结果见表3,A2试样霉菌生长情况见图1。

表2 耐霉菌性等级判定

表3 不同制样厚度的耐霉菌性结果汇总表

由表3可见,对于具有良好的耐霉菌性A1、A4、A5样品或耐霉菌性较差的A3样品,不同的制样厚度对于结果无明显影响。但对于A6、A7样品出现了制样越厚,其防霉性能越好的情况。同时由图1可见,虽然A2的3个制样厚度结果都为1级,制样厚度1、2 mm的A2样品周边都有较明显的肉眼可视的霉菌生长,但5mm厚度样品需显微镜放大观察到其霉菌生长。由此可见,为更好地体现样品的耐霉菌性,应选择1mm或2mm制样厚度。但由于制样厚度1mm时可能会出现试样与底材难以分离的情况,因此选择2 mm作为制样厚度为宜。

2.2 制样尺寸与接种方式研究

试验样品及制备方式同2.1.1,制样厚度为2mm。制样尺寸分别为50 mm×50 mm及40 mm×40 mm。

2.2.1 接种及培养接种菌液的接种及培养方式同2.1.2操作,接种方式为喷洒法、涂布法1及涂布法2。

2.2.2 结果及分析

接种试样培养28d后将平板取出,观察,结果见表4、A3试样(50 mm×50 mm)3种接种方式的霉菌生长情况见图2。

由表4、图2可见:

表4 不同制样尺寸与接种方式的耐霉菌性结果汇总

(1)不同的制样尺寸,A6试样结果存在差异,造成这种现象的可能原因为小规格(40 mm×40 mm)试样表面积较小,相较于大规格(50mm×50 mm)试样,霉菌生长面积占比会有所增加。因此2种制样规格都适用于本试验,但使用小规格制样尺寸时可增加试验的严格程度。

(2)3种接种方式从结果上是基本一致的,但霉菌生长情况存在明显差异。喷洒法及涂布法2中试样上的霉菌生长呈周边往中心生长的趋势;而涂布法1由于产品的疏水性,导致试样上有液滴存在,使霉菌生长呈不规则状,对于结果的判定存在一定的妨碍。同时喷洒法的检测重复性不如涂布法2,其原因在于喷洒法使用的喷雾器在各实验室都不同,因此接种菌液的雾化程度存在较大差异。另外,喷雾法的接种菌液量及接种手法因人而异,也会导致差异性的出现。而涂布法2的可控性较强,因此,建议使用涂布法2进行试验。

(3)由于菌液的接种方式与试样尺寸存在关联性,当使用涂布法2进行接种时,由于试样表面不进行菌液的接种,需要依靠平板上生长的霉菌对试样进行侵染,所以涂布法2更适用于能给予霉菌充足生长空间的试样尺寸。因此,建议在使用涂布法2时,搭配40 mm×40mm的制样规格进行试验。

2.3 试验菌种的筛选试验

选择12种建筑密封材料进行试验,B1:厨房卫浴防霉硅酮密封胶,市售;B2:厨卫硅酮密封胶,市售;B3:中性硅酮结构胶,市售;B4:硅酮耐候密封胶,日常委托送样;B5:中性硅酮结构胶,日常委托送样;B6:改性硅烷耐候结构胶,日常委托送样;B7:硅酮密封胶,市售;B8:硅酮密封胶,市售;B9:中性硅酮结构胶,市售;B10:硅酮耐候密封胶,日常委托送样;B11:密封胶,日常委托送样;B12:聚氨酯建筑密封胶,日常委托送样。制备方式同2.1.1,制样厚度为2 mm,制样尺寸为40 mm×40 mm。

2.3.1 接种及培养

将14种待筛选菌种进行接种菌液的接种及培养,方式同2.1.2,接种菌液不进行混合,使用单一菌种的接种菌液,接种方式为涂布法2。将制备好的试样逐一放置于涂布单一菌种的营养盐琼脂平板上进行试验。

2.3.2 结果及分析

培养28 d后将平板取出,观察结果见表5。

表5 试验菌种的耐霉菌性筛选结果

由表5可见,每种霉菌都对于建筑密封材料具有一定的生长能力,但存在强弱区别,如出芽短梗霉、球毛壳、树脂子囊菌的生长率都在50%以下;而绿粘帚霉仅有1个样品为明显生长,其余都为轻微生长。剩余的10种霉菌中,腊叶芽枝霉和绿色木霉生长率虽为50%,但在多个样品上有明显生长的情况;而另外8种霉菌都具有较明显的生长能力,因此可将上述的10种霉菌作为建筑密封材料的试验菌种。但其中曲霉属的霉菌有3种,同属的重复率较高,因此,可对曲霉属的霉菌种类进行精简。根据德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究数据表明,土曲霉是临床分离的曲霉属中第2或第3位常见菌种,烟曲霉位居第1,土曲霉感染者较烟曲霉感染者治疗更难[5]。考虑到土霉菌的危害性,建议不使用该霉菌作为测试菌种。

因此,适用于建筑密封材料耐霉菌性检测的测试菌种确定为:黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绳状青霉、绿色木霉、链格孢、短柄帚霉和腊叶芽枝霉。

3 结语

通过对建筑密封材料耐霉菌性测试方法的关键参数研究,得出了适用于建筑密封材料耐霉菌性检测的关键参数条件:制样厚度为2 mm,制样规格为40 mm×40 mm,接种方式为涂布法2,测试菌种为黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绳状青霉、绿色木霉、链格孢、短柄帚霉和腊叶芽枝霉。与GB/T 1741—2020存在明显差异,体现了密封材料与涂料在耐霉菌性测试方面的差异性。因此,试验结果可为建立建筑密封材料的耐霉菌性测试方法国标制定提供技术支持。