面向资源管理和综合服务的区域停车场评价

2022-06-24彭玉青段晓宁陈徐梅

韩 艳,彭玉青,段晓宁,赵 屾,陈徐梅

(1. 北京工业大学 交通工程北京市重点实验室,北京 100124; 2. 交通运输部科学研究院,北京 100029)

0 引 言

为解决日益严重的停车问题,我国各地陆续出台了城市机动车停车条例,提出建立停车综合管理服务系统,动态管理停车设施,并提供停车信息服务。构建停车场评价指标体系,是停车综合管理服务系统开发、政府管理决策、停车服务功能实现的前提和首要任务。近年来,单个停车场、公司级的停车管理系统的出现,实现了对单个或者区域停车场资源的管理,但尚未实现区域或者城市级的停车资源动态管理与综合服务功能。因此,有必要开展面向停车资源管理和综合服务的区域停车场评价体系研究。

国内外学者在停车场评价主体、影响因素、评价方法与模型等方面形成了相关的理论体系。不同的评价主体涉及的评价指标不同,研究多从停车场使用者[1]、运营者[2]、政府[3]、周边居民[4]角度对单一评价主体进行评价,部分研究者综合停车场使用者、运营者两个评价主体[5-6],而考虑多个评价主体(政府、运营者、使用者)进行综合评价的研究较少。停车场评价指标体系方面,陈峻等[7]和于定勇等[8]主要从系统效益、经济效益、城市交通总体效益、环境效益评价、土地使用效益等4个方面对浦东新区社会停车场和居住区停车场进行方案评价;郑研[9]从道路宽度、交通延误、通行能力、交通安全等方面对路内停车场进行评价;高雪峰[10]主要从市场需求满足度、经济效益等方面对杭州市城区公共配建停车场进行绩效评价;刘伟等[11]从生态效益、景观效益、土地效益及能源效益等生态功能方面对生态停车场进行评价。随着运筹学和计算机优化控制理论的发展,学者们开展了停车场评价方法和模型的研究,陈峻等[7]运用决策矩阵的标准化及综合的多指标决策评价方法,评价城市停车基础设施建设水平;李婷婷等[12]应用多层次模糊综合评价法,对地铁车站设施设备运营安全进行评价;李阳生等[13]采用模糊综合评价法,对地下停车场的安全问题建立模型进行评价。

综上,在停车场评价主体方面,研究多从运营者与使用者的角度进行评价,对政府管理决策行为分析方面鲜有研究;停车场评价指标体系多关注于停车效率、交通影响、经营收入等运营评价,而对停车场使用者与运营者的信息需求、停车满意度、停车行为分析和政府管理决策行为分析方面鲜有研究;研究多集中于单个停车场,对区域停车场研究较少。

因此有必要建立针对政府、运营者、使用者等多评价主体的区域停车场综合评价指标体系,对区域停车场综合服务能力进行排名分析,并进行科学评价,实现对城市区域停车资源的全面感知,综合评判并分析区域内管理及服务的薄弱环节,提出政府管理决策、停车服务架构和对应策略。

1 区域停车场资源管理和服务需求

将半径500 m内的停车场定义为区域停车场。建立区域停车场评价指标体系,首先必须遵循以下原则:①注重经济性与社会性,指标选取不仅要注重经济结果导向,也要全面的顾及社会效益与公众满意导向,反映其停车服务水平与受益范围;②注重特殊性与普遍性结合,指标的设定需注重区域停车场所具有的共性,同时也需考虑单个停车场各个要素及其内在联系;③注重停车指标的可操作性,可操作性是停车评价指标最基本的要求,是停车标准能否在实践中得到实施和推行的关键;④注重指标的动态更新,由于停车需求总是不断增长的,而停车场的结构却是相对不变的,因此评价指标的制定是一个动态的过程。

实现区域停车场资源管理和服务,首先要了解区域内每一个停车场的设施供给、运营和管理情况,挖掘停车场运营、管理和服务需求。笔者分别从停车场使用者、周边居民、运营者与政府角度出发,建立区域停车场评价指标体系。

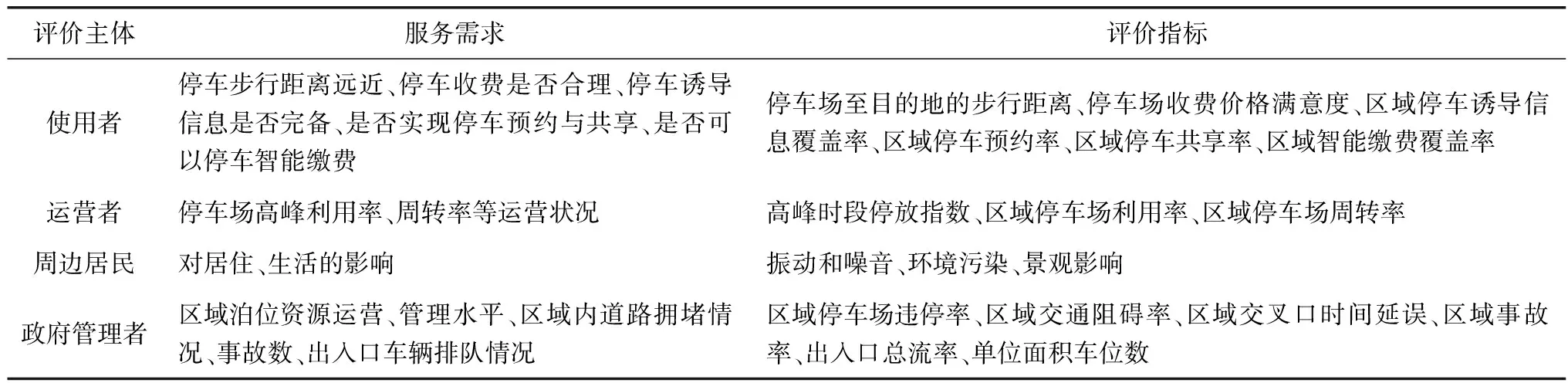

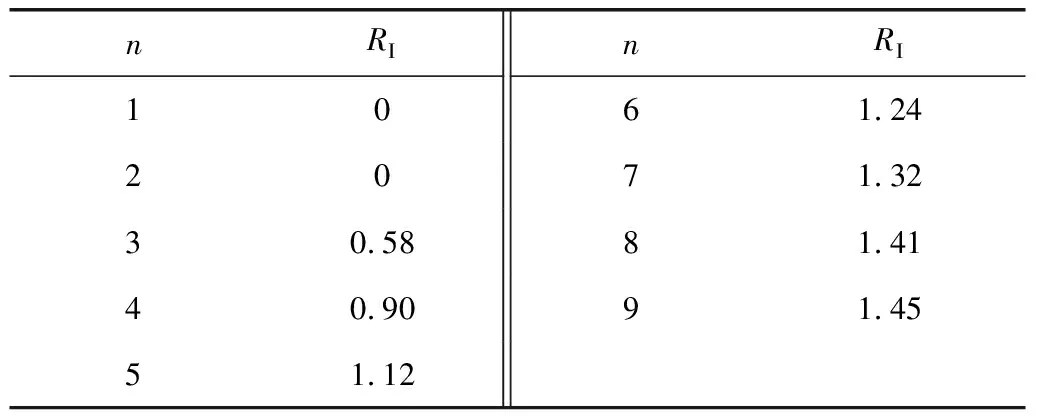

停车场使用者、周边居民、运营者与政府的服务需求和对应的评价指标具体如表1。

表1 不同评价主体的服务需求Table 1 Service demands of different evaluation subjects

2 区域停车场综合评价指标体系

考虑停车场使用者、周边居民、运营者、以及政府的资源管理和服务需求,构建了区域停车场综合评价指标体系,评价内容包括运行效率、服务水平、交通影响、信息化水平、环境影响、停车设施供给情况,如图1。

图1 区域停车场综合评价指标体系Fig. 1 Comprehensive evaluation index system of regional parking lot

2.1 运行效率指标

运行效率指标的方案层包括高峰时段停放指数、区域停车场利用率、区域停车场周转率。

1)高峰时段停放指数

高峰时段停放指数是指在停车高峰时间,泊位内车辆数与停车场泊位总数的比值。

(1)

式中:Q为高峰时段停放指数;n1为停车场高峰时段停放车辆数;c为区域内停车场总泊位数。

2)区域停车场利用率

区域停车场利用率是指单位停车泊位在工作小时内的使用效率[14]。

(2)

式中:g为区域停车场利用率;ti为第i车辆的停车时间,min;T为工作时间,min。

3)区域停车场周转率

区域停车场周转率是指在停车设施内,每个停车位在工作时间内的平均停车次数[14]。

(3)

式中:f为区域停车场周转率,车次/泊次;n2为工作时间内总停车量,车次。

2.2 服务水平指标

服务水平指标的方案层包括停车场至目的地的步行距离(反映停车的便捷程度)、停车场可达性(反映停车用户从出发地到达目的地停车场的难易程度)、停车场收费价格满意度(反映停车者对停车价格的满意程度)、区域停车场违停率(指单位时间内违停车辆数与总泊位供给的比值,其大小反映了停车场管理水平)。

2.3 交通影响指标

交通影响指标的方案层包括区域交通阻碍率、区域交叉口时间延误、区域事故率、出入口总流率。

1)区域交通阻碍率

区域交通阻碍率是用来评价区域内路内停车对道路宽度和长度影响的指标。

(4)

式中:W1为路内停车占用车道的宽度;W0为原道路宽度;L0为路内停车占用车道的长度;L为区域内道路总长度。

2)区域交叉口时间延误

区域交叉口时间延误是指由临时停车而导致交叉口车辆额外延误的时间。

(5)

式中:Td为车辆额外的延误时间,s;x为无路内停泊车辆时的进口道饱和度;X1为有路内停泊车辆时的进口道饱和信号周期,s;q为车辆平均达到率, veh/s;λ为交叉口进口道的绿信比;Tc为信号周期, s[11]。

3)区域事故率

区域事故率是指1个月内,由于路内停车而引发的交通事故率。

(6)

式中:O为1个月内由于路内停车而引发的交通事故起数;P为1个月内该区域总的交通事故起数。

4)出入口总流率

出入口总流率是指在单位小时内驶入、驶离停车场的车辆总数。

(7)

式中:pi为第i个停车场的单位时间驶入、驶离车辆总数;N为区域内停车场的个数。

2.4 信息化水平、停车场环境影响、停车设施供给情况指标

1)停车场信息化水平

信息化水平指区域内实现三级诱导、预约、共享、智能缴费功能的停车场占总停车场个数的比率。

2)停车场环境影响

振动和噪音影响程度是指汽车起动产生的振动和发动机的轰鸣声对周围居住的居民影响[15]。

环境污染程度是指汽车频繁起步和怠速寻泊过程中产生的尾气排放。

景观影响程度是指停车场的建筑形式、位置、布局和绿化情况对城市景观的影响[15]。

3)停车设施供给情况

单位面积车位数是指不同用地性质的单位占地面积的车位数量。

(8)

式中:n3为停车场总泊位数;si,m为每100 m2中停车场的面积。

3 区域停车场模糊综合评价模型

区域停车场综合评价涉及不同类型的停车场,评价指标间关系错综复杂,且存在大量模糊信息。模糊综合评价法可以综合考虑多种因素对某事物的影响并做出决策,可以更好的处理将定性指标定量化的问题,具有系统性和模糊性的特点。笔者选用模糊综合评价法评价区域停车场的综合服务水平。

3.1 区域停车场因素集和评价集的构建

令因素集为:

A1={a1,a2,…,an}

(9)

式中:ai(i=1,2,…,n)是评价目标的各影响指标,根据区域停车场综合评价指标体系,将ai分成两层确定两层因素集:第一层是准则层指标,第二层是方案层指标。

确定因素集的基础上,构建指标的评价集,可以表示为:

S={s1,s2,…,sm}

(10)

式中:si(i=1,2,…,m)是对评价指标做出的可能评判结果,评价集确定为A、B、C、D、E共5个等级,每个等级分别对应的分数为9、7、5、3、1,因此评价集向量表示为:

M=(9,7,5,3,1)T

(11)

3.2 区域停车场评价因素的权重分配

3.2.1 构建评价因素的权重集

令因素集A1={a1,a2,…,an}对应的权重向量为B=[b1,b2,…,bn],其中bi表示该层此中第i个因素wi的权重值,并且权重值需满足非负性和归一性的原则:

(12)

3.2.2 构造两两比较判断矩阵

利用层次分析法(AHP),将同一层次的因素根据重要度进行两两比较,根据不同的重要度赋予不同的数值,构建两两比较判断矩阵。

(13)

式中:dmx为第m个因素相对于第x个因素的比较结果。表2表示重要度标度值,根据此表构造判断矩阵[8]。

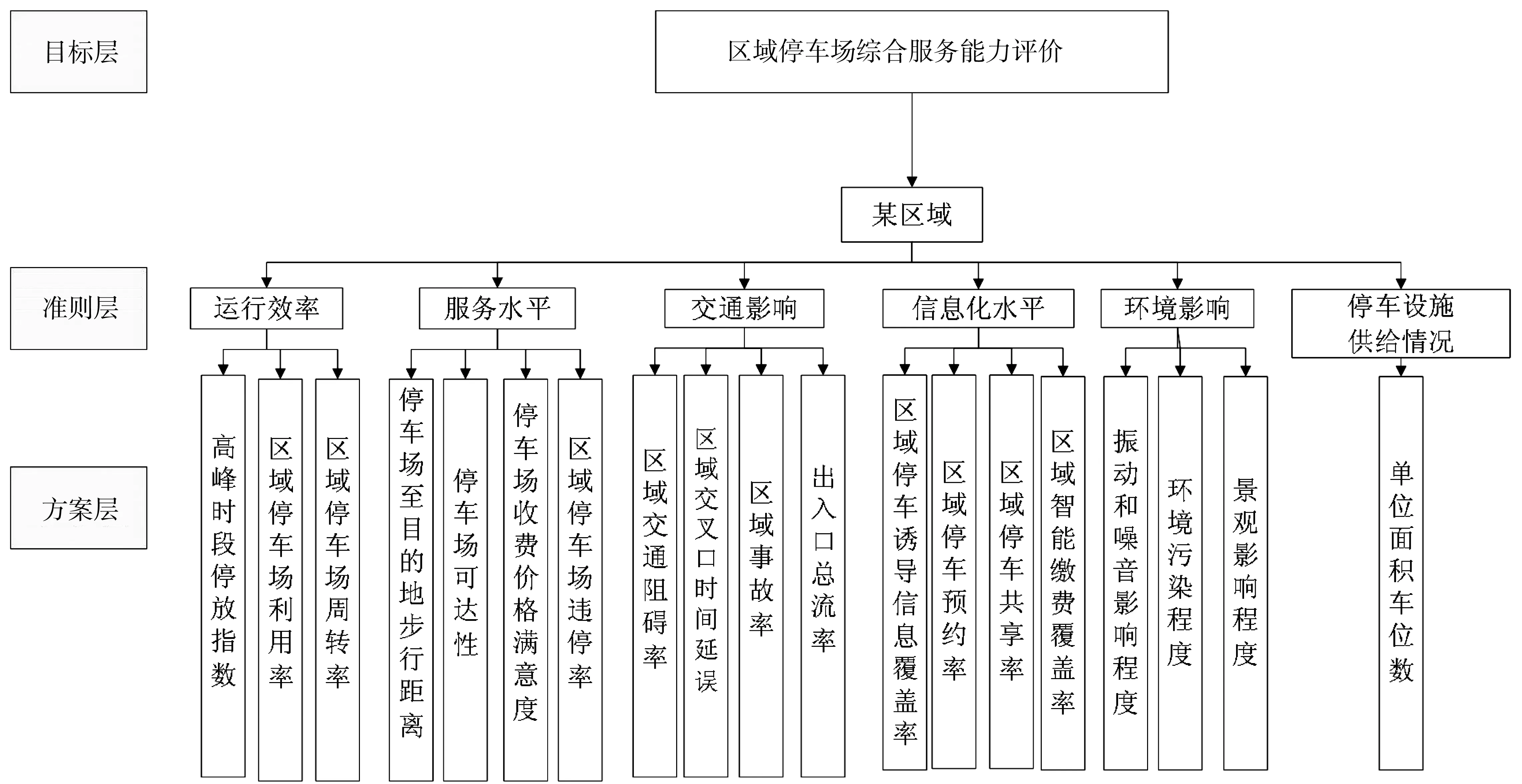

3.2.3 指标权重计算与一致性检验

1)计算一致性指标CI。

(14)

2)表3为随机一致性指标RI的数值。

表3 随机一致性指标值Table 3 Random consistency index value

3)计算判断矩阵的随机一致性比例CR。

(15)

判断条件为:如果CR≥0.1,则要重新构造判断矩阵,直到CR<0.1。

在区域停车场模糊评价模型中,包括7个判断矩阵,其中,第一层1个,第二层6个。

3.3 区域停车场模糊评价矩阵的构建

假设各因素对评价等级的隶属度为eij,则模糊矩阵E可以表示为:

(16)

式中:eij(0 3.4.1 运算规则的制定 模糊综合评价的基本公式为可以表示为: F=B×E=(f1,f2,…,fm)=(b1,b2,…,bn)× (17) 式中:F为模糊综合评价矩阵,其等于权重集向量B和模糊评价矩阵E的乘积。 3.4.2 方案层(一级)模糊综合评价 首先对方案层的指标因素进行一级模糊综合评价,根据确定的评价因素集Wi的权重向量Bi和模糊评价矩阵Ei,归一化处理得到评价向量: Fi=Bi×Ei,i=1,2,3,4,5,6 (18) 3.4.3 准则层(二级)模糊综合评价 对准则层的指标因素进行二级模糊综合评价。 (19) 根据确定的评价因素集W的权重向量B和模糊评价矩阵E,归一化处理得到评价向量: F=(f1,f2,f3,f4,f5,f6)=B×E=(b1,b2,…,b6)× (20) 当评价对象是区域停车场时,各评价因素的取值应该为区域内所有停车场评价因素取值的加权平均值,把各停车场的泊位总数作为权重值。 K-Means算法将属性相同的样本划分为同一类,通过计算各个数据的聚类相似度来进行分类。根据停车场服务半径,利用K-means算法对停车场进行区域划分。 对威海市环翠区部分停车场进行实地调研和统计。调研时间近10天,每天07:00至19:00。选取一个停车场作为区域中心,以500 m服务半径作圆,圆内所有停车场划分为一个区域停车场。根据K-Means算法,将研究范围划分为2个区域,每个区域包括不同类型停车场,共计8个,如图2。 图2 区域停车场示意Fig. 2 Diagram of regional parking lot 通过威海市实地调研与问卷调查相结合的方式获取各指标数据。各停车场基本信息如表4。 表4 区域停车场调研数据统计Table 4 Survey data statistics of regional parking lot 将调查范围内的停车场作为考察对象,统计每个停车场一天中,从07:00至19:00的车辆运行数据、停车设施属性,计算停车场的高峰时段停放指数、利用率、周转率、违停率、单位面积车位数。 问卷调查的对象为驾驶员和居民,通过问卷调查得到调查区域内驾驶员对停车场服务水平的直观感受和附近居民对停车场环境影响程度的感受。统计得到停车场至目的地步行距离、停车场可达性、停车场收费价格满意度、振动和噪音影响程度、环境污染程度、景观影响程度这6个定性指标对各评价等级的隶属频率。问卷发放60份,回收有效问卷50份。根据问卷的统计结果,计算区域1和2的六项指标对应各等级的隶属频数。 利用层次分析法判定各评价指标权重,采用定性与定量相结合的方法进行模糊综合评价,并根据指标评价标准确定各个指标数值对应的分值,乘以相应权重,计算出各个指标得分。根据上述评价方法,获得区域1和2停车场评价结果,如表5。其中,定性指标(服务水平、环境影响)为准则层指标得分,定量指标为方案层和准则层指标得分。 表5 区域综合服务能力评价Table 5 Region comprehensive service capability evaluation 区域停车场满分为指标权重与最高等级得分之和,为9分。 由表5可知: 1)区域1得分为5.83,区域2得分为5.72,均处于B等级与C等级之间,因此区域1和2均属于B-C等级。 2)从一级指标得分率分析,其中:得分率=指标总分/(9×该一级指标权重),区域1内停车设施供给情况得分率最高,为100%,其次为交通影响得分率为94%,运行效率、服务水平得分率较低,分别为56%、52%;区域2内停车设施供给情况得分为满分,其次为交通影响,得分率为94%,运行效率得分率最低,仅为33%。 3)从二级指标分析,具体如下: (1)运行效率方面:区域1停车场周转率得分率最低,为33%;区域2停车场利用率得分率最低,仅为11%。在区域1应完善停车场收费政策,设置长时、短时停车费率,充分发挥价格杠杆调节作用,规范化停车场管理,提升停车场周转率;区域2应完善相关引导措施,整合区域的停车资源,优化停车预约、诱导系统,实现停车位信息共享,提升停车场利用率。 (2)服务水平方面:调查得到区域1停车场收费价格满意度得分最低;区域2停车场收费价格满意度得分最低。因此区域1、2应制定合理的收费政策,提升用户收费满意度。 通过对区域停车场定性、定量指标的调查与分析,运用模糊综合评价法构建了面向停车资源管理和综合服务的区域停车场综合评价指标体系,开展某区域停车场综合服务能力的评价。评价结果可知:区域1和区域2停车场的综合服务能力均处于B-C等级,薄弱环节均在于运行效率;区域1停车场停车运营的薄弱环节在于停车周转率,区域2停车场停车运营的薄弱环节在于停车场利用率;区域停车场综合服务能力的得分未来可作为停车指数的某一指标,通过城市智慧停车系统发布给使用者、运营者和政府,可进一步提高使用者、运营者和政府的决策水平,研究成果可为提高停车场运行效率,提高公众出行服务水平奠定基础。3.4 区域停车场模糊综合评价

4 案例分析

4.1 区域停车场划分依据

4.2 区域停车场调查

4.3 区域停车场多级模糊综合评价

5 结 语