永川博物馆藏贴金铜塔的保护修复

2022-06-24叶琳

叶 琳

顾来沅(重庆市文物考古研究院)

何祥松

李玉彬(永川博物馆)

一 铜塔基本信息

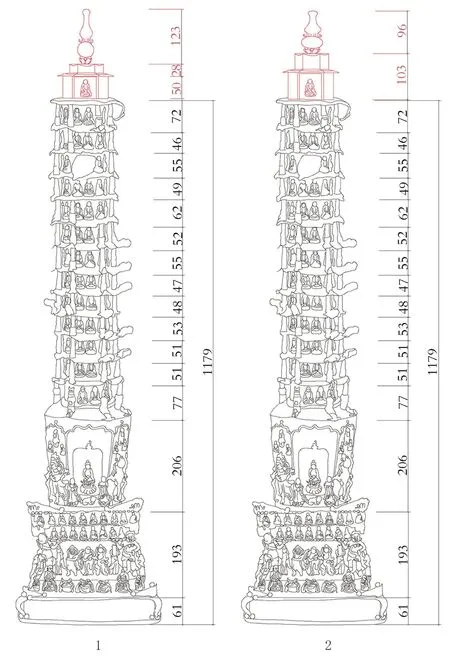

铜塔现藏于永川博物馆,为该馆二级珍贵文物(图一)。自上而下现存造像303尊,塔为密檐式贴金铜塔,通体中空,塔刹毁。现存高度1.19米,分四节失蜡模铸焊接而成。基座与须弥座相接,须弥座与塔瓶相接,塔瓶与密檐式十三天相轮塔身相接,塔身上接塔刹(已毁)。

图一 铜塔基本形制

素面基座高6、边长31.5厘米,四角各有一弓形系,基座背面阴刻竖写铭文70余字。

须弥座平面呈四边形,通高19厘米,四角有力士托塔,四面均布满佛像。自下而上分四层造像,第一层四面各有5尊结跏趺坐佛像,像高6厘米,头部均残;转角处各有1尊结跏趺坐佛像,较为完整,高仅3厘米。第二层四面各有5尊护法神立像,手执各异法器,像高6厘米;四角各有1尊力士立像,肩承第三层,像高11厘米。第三层四面各有8尊结跏趺坐佛像。第四层四面各有10尊结跏趺坐佛像。须弥座台面上阴刻竖写铭文 17字。

塔瓶平面为八边形,四个方向设龛,内设1尊结跏趺坐主佛造像,龛外有2尊侍者立像。正面题额为“千佛宝塔”。其余四方向各立1尊 天王。

塔身为密檐式十三天相轮,每层呈八面,每面2尊结跏趺坐佛造像,塔檐之间的擎檐柱为密檐窣堵波形式,每层设8柱。

二 现状调查与检测分析

(一)现状调查

观察铜塔的保存现状,其主要病害为缺损、局部变形及表面污染物。佛塔底座造像仅有2尊较为完整,其余皆有不同程度的残缺;“大明国……供养”题记面自下而上塔檐第11层有一直径9厘米左右的缺损破洞,此处2尊佛像明显缺失;塔身大部分龙形檐角及部分承柱缺失,塔刹部分缺失,顶部屋檐亦缺失过半,仅存的五分之一也已扭曲变形。铜塔表面多处覆盖有砖红色污染物,未发现明显的有害锈斑迹。铜塔病害状况与病害图如图二所示。

图二 铜塔病害状况及病害图

(二)检测分析

为充分了解铜塔的合金成分,笔者对铜塔进行了成分分析和污染物取样分析。

1.成分分析

使用便携式X射线荧光分析仪对铜塔成分进行检测,仪器型号为:Thermo Scientific Niton™ XL3t 950。实验条件为:合金模式,检测时间60s。在铜塔的多个位置采集成分数据,检测结果见表一。

表一 铜塔表面X射线荧光分析结果

由检测结果可知:铜塔为Cu-Pb二元合金,即铅青铜。在青铜铸造过程中,增加铅可以提高熔融态金属的流动性和填充性,改善铸造过程中铸件的质量,提高纹饰造型的工艺效果。其中塔檐顶部、塔擎檐柱、塔瓶龛楣2、须弥底座4处铅含量较高,尤其塔檐顶部铅含量极高,推测应为倒覆式铸造时,因铅元素相对较重,在铸型底部出现较高的铅元素富集所致。此外,多个测试点都明显含金,这与铜塔铭文记载的“贴金”相 符合。

2.附着物分析

铜塔表面附着物较多,明显可看到灰黑色、灰白色、灰褐色附着物及黑色胶状物,还可见红色痕迹。为清楚了解铜塔的附着物类型,对上述不同颜色附着物、黑色胶状物及脱落金片进行了取样分析。使用扫描电子显微镜-能谱分析仪检测附着物成分,超景深显微镜观察样品形貌,黑色胶状物使用红外光谱进行分析。扫描电镜-能谱分析使用FEI公司生产的Quanta 200型环境扫描电子显微镜,配合EDAX公司X射线能谱仪,实验条件为:高真空模式5×10-3Pa,加速电压20kV,分辨率3.5~4.0nm;超景深显微观察使用蔡司Smartzoom 5智能超景深3D数码显微镜;红外光谱使用德国布鲁克生产的Tensor 27傅里叶变换红外光谱仪,采用KBr压片法,分辨率4cm-1,光谱范围400~4000cm-1,叠加次数16次。

通过超景深显微观察(图三),发现黑色胶状物表面可清晰看到黑色颗粒,也可见胶状模样,同时夹杂有点状金色光泽(图三∶1、2);而脱落金片的金层已经细碎(图三∶3、4)。

图三 样品超景深显微图像

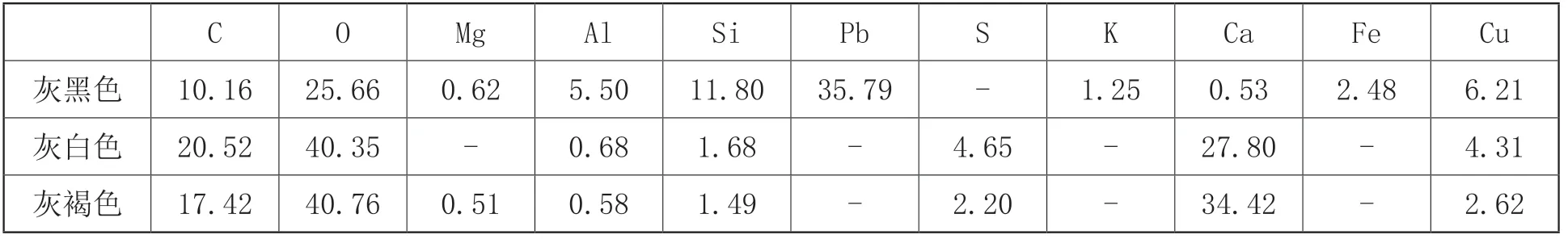

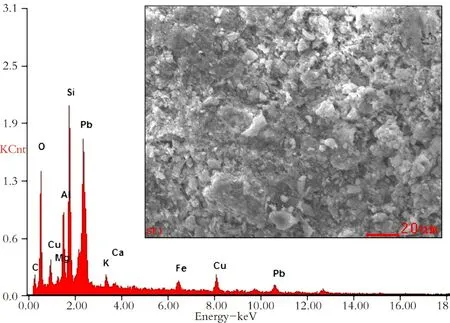

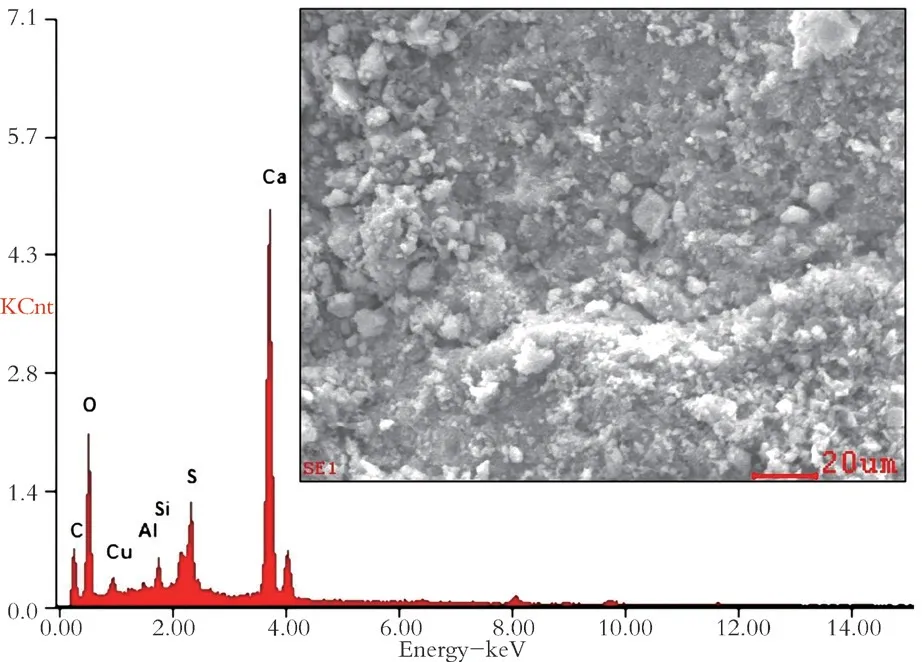

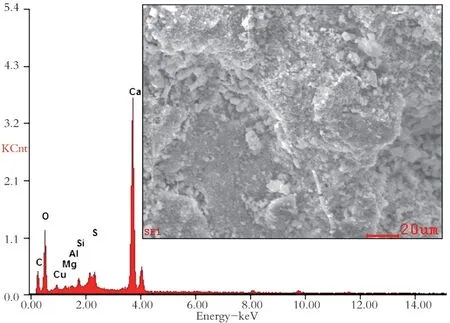

对铜塔表面灰黑色、灰白色与灰褐色附着物进行扫描电镜-能谱分析,元素含量结果见表二,分析谱图见图四至图六。通过成分分析结果可知,灰黑色应为铅的化合物,灰白色和灰褐色皆为钙的化合物。

表二 铜塔表面附着物扫描电镜-能谱分析元素含量表(wt%)

图四 铜塔灰黑色附着物扫描电镜-能谱分析谱图

图五 铜塔灰白色附着物扫描电镜-能谱分析谱图

图六 铜塔灰褐色附着物扫描电镜-能谱分析谱图

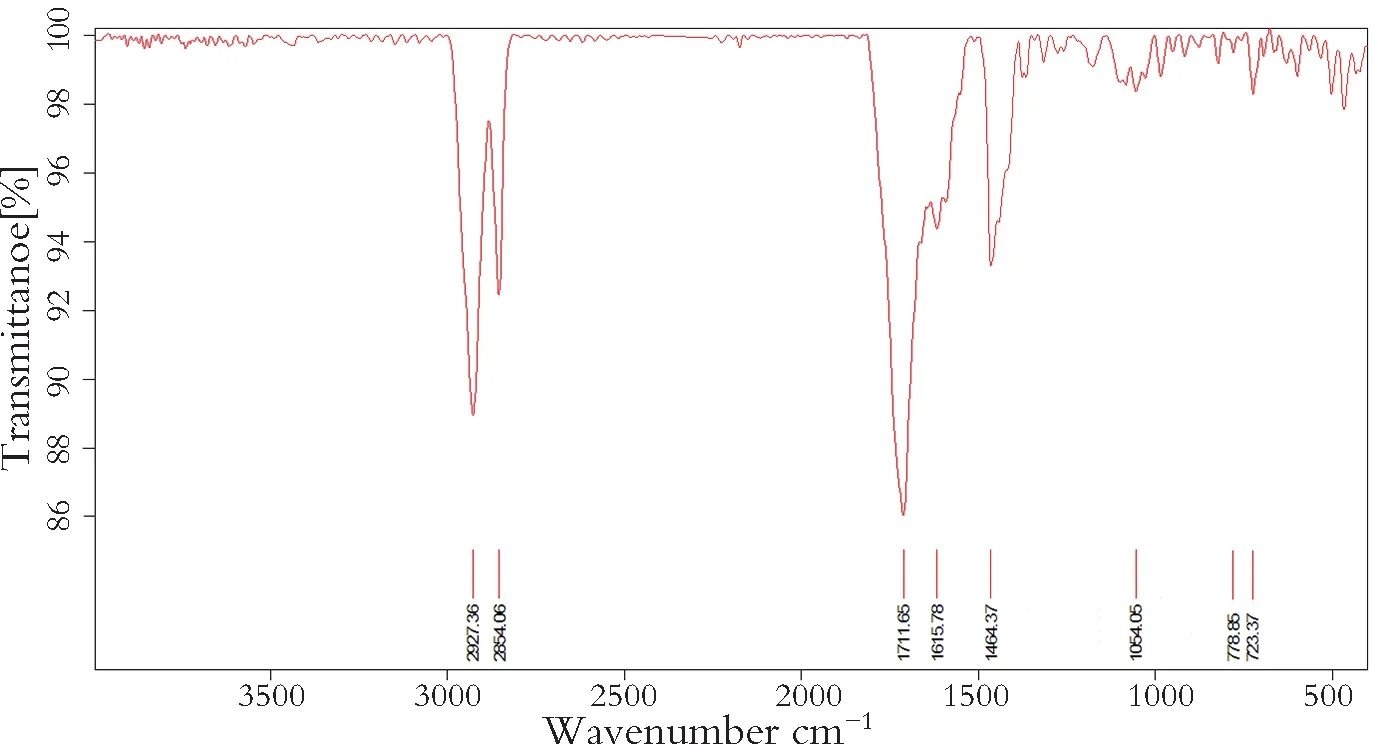

对黑色胶状物的红外光谱分析结果如图七、图八所示。在2925cm-1和2850cm-1附近分别有一个吸收峰,分别属于亚甲基(CH2-)的不对称伸缩振动峰νas和对称伸缩振动峰νs,这两个相对尖锐谱带的不连续光谱,说明烃链的含量都比较高。在1405cm-1附近的吸收峰,属于亚甲基(CH2-)的变形振动峰δ;在1040cm-1附近的吸收峰,缘自碳氧键的伸缩振动VC-O;在1620cm-1附近的吸收峰,属于漆酚苯环侧链上碳碳双键的缩振动吸收峰νC=C,在1708cm-1附近的吸收峰则为νC=O;在3400cm-1附近的吸收峰,属于漆酚中羟基的伸缩振动峰,仅在图七中较为明显。根据这些特征官能团的信息,结合前人对漆膜的红外图谱研究[1],以及对比现代生漆漆膜的红外光谱,可以断定此样品的成膜原料为大漆;而3400cm-1处的吸收峰增强、2925cm-1和2850cm-1处吸收峰的减弱,与漆膜的老化程度有关,漆膜老化越严重峰值变化就越大。根据在779cm-1处有个吸收强度较大的峰和730cm-1处有个微弱的吸收峰可知,生漆中的漆酚主要为苯环上的1,2,3-三取代的化合物及其衍生物[2]。

图七 铜塔表面黑色胶状物红外分析谱图1

图八 铜塔表面黑色胶状物红外分析谱图2

通过红外光谱分析,认为铜塔黑色胶状附着物为贴金箔时所用的生漆。但样品的红外光谱在1708cm-1附近的吸收峰强度高于1620cm-1附近的吸收峰。从郑佳宝等人的相关研究可知,“当漆中掺入桐油后,由于桐油的1745cm-1的νC=O特征吸收峰较强,且与1712m-1吸收峰发生重叠,致使1712cm-1附近的吸收峰强度增大,从而超过了1622cm-1的吸收峰强度,而且吸收峰的频率和强度与桐油的含量有关”[3],说明古人在使用大漆时有加入桐油。传统“油漆”一词,即是“桐油+大漆”的组合,在漆液中调入桐油可以使漆膜变软、延缓漆膜的硬化速度[4]、提高金属光泽度等,桐油对漆膜改善的前两个特点正适合作为贴金的金胶漆使用。

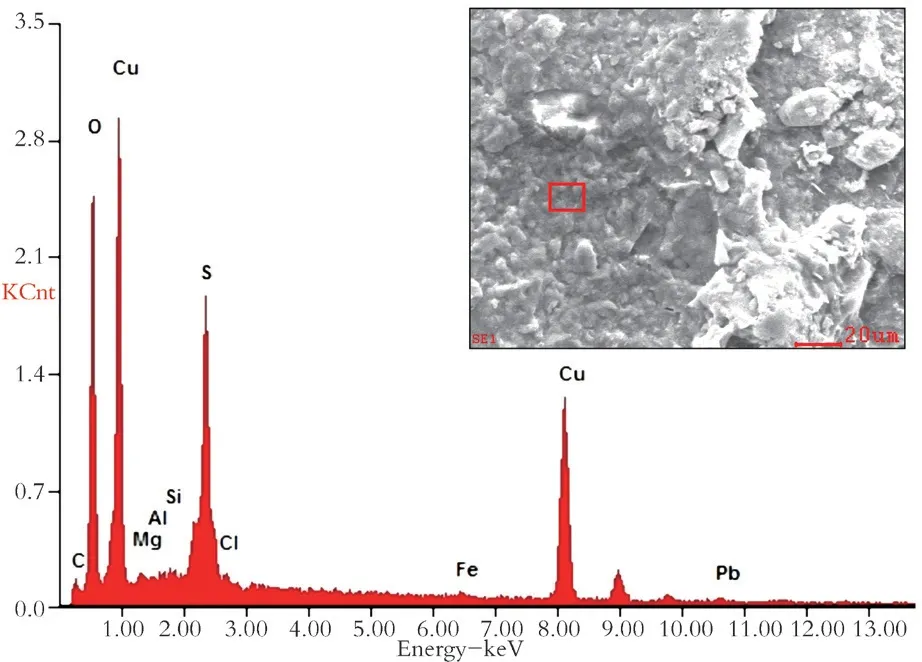

同时,对黑色胶质物的扫描电镜-能谱分析结果(图九、图一〇;表三)表明:铜塔表面的黑色胶质物中除了铜、氧含量较高外,硫的含量也很高,说明黑色胶质物内包含有硫的化合物,而只有在常规金胶漆的使用中,会常加入硫化汞以衬托金的颜色。汞易于升华挥发,但是硫在胶质物内仍有残留。说明铜塔贴金过程中使用了含硫化汞的填料。

图一〇 铜塔表面黑色胶状物扫描电镜-能谱分析谱图2

图九 铜塔表面黑色胶状物扫描电镜-能谱分析谱图1

表三 铜塔表面黑色胶状物扫描电镜-能谱分析元素含量表(wt%)

3.分析结论

综上所述,铜塔为铅青铜,截至目前已经发生有铜腐蚀和铅腐蚀的情况;铜塔确实有过贴金装涂加工,是使用传统“大漆+桐油”的金胶漆材料粘贴而成。同时,检测分析表明表面污染物还包含有钙的氧化物。

三 保护修复实施

科技检测分析对要开展的保护修复工作提出了明确的指向性要求,即清洁表面、展示残留金层,最终完成保护修复。

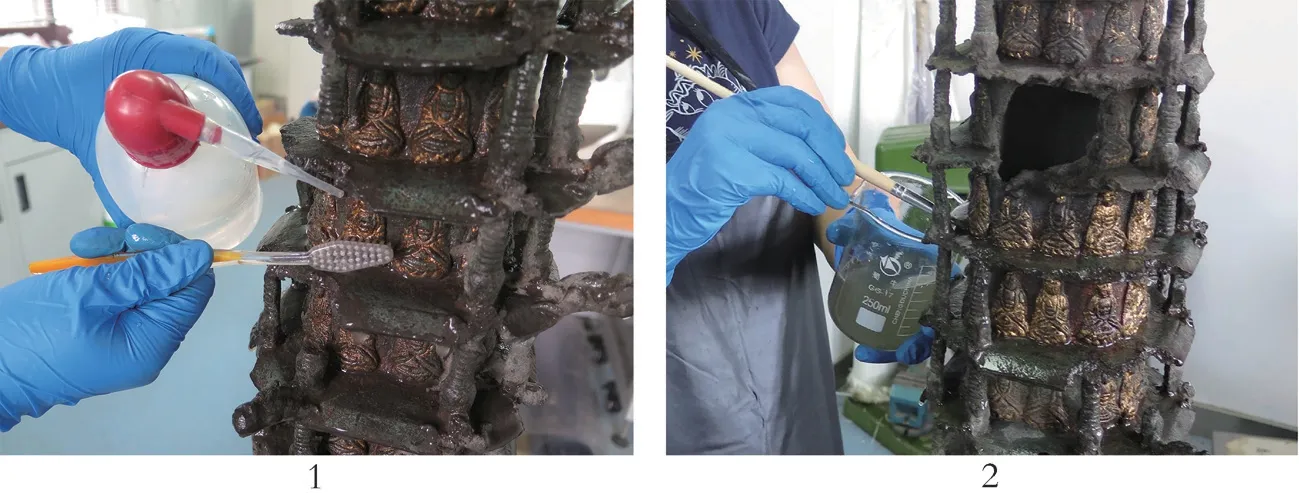

(一)洁除

由于铜塔表面仍残留有贴金痕迹,为更多地保留原本的装涂效果,采取贴敷结合擦除的方式逐一进行清理。

1.洁除方式及效果实验

简单的水洗并不能完全达到洁除效果,我们在局部使用贴敷棉片的方式进行清洁试验。将浸有1%浓度EDTA-2Na水溶液的棉柔纸巾贴敷于试验部位(图一一∶2),使用纸巾既能确保溶液与洁除部位完全贴近,溶液也不会四处流淌;待溶液充分反应变色后(图一一∶3)将其揭去。通过此法,残留的贴金层和朱砂痕迹被揭露出来,达到了预期的洁除效果(图一一∶4)。

图一一 贴敷棉片清洁试验过程图

2.洁除操作

(1)先以纯净水刷洗去除浮尘。屋檐、金刚座顶部等部位采用软毛刷刷洗(图一二∶1),造像及雕刻花纹较多的部位则使用牙刷刷洗,以增加清洁效果。随后使用浓度50%的乙醇涂刷一遍(图一二∶2),去除残留 污迹。

图一二 清除铜塔表面浮尘

(2)在造像、飞檐、承柱等部位采取棉柔纸巾贴敷的方式处理。用1%的EDTA-2Na水溶液浸湿纸巾,贴敷在洁除部位(图一三),保证纸巾完全与被洁除部位贴合;待反应10~15分钟,纸巾由白色变为绿色后,将其揭取下来,并

图一三 纸巾贴敷法清除铜塔表面污垢

使用蒸馏水冲洗贴敷部位。3.清洗前后效果对比

经过以上清理,铜塔表面的真实模样一一揭示出来:铜塔通体均有贴金残余,与铭文记载相符(图一四)。

图一四 铜塔表面洁除前后对比图

通过清洗,可以看到有大量贴金残留浮现,除此之外,还有不少红色印记。红色印记在纯水清洗后就已浮现,通过之前的检测分析,推测红色应是贴金过程中使用的朱砂残留,目的在于衬托贴金的色质。

(二)矫形

铜塔现存的顶部塔檐,仅存塔檐一角,自塔体中心到边缘严重向下卷曲。采用原位增压的矫正方式难以扶正原有形状,经讨论决定先予以拆解分离,再进行矫形。矫形期间随时与原碴口拼合调整位置,调整到位后使用聚酰胺树脂粘接 固定。

(三)补配

铜塔的缺损主要是塔刹缺失、塔身穿洞以及构件缺损,针对不同部位缺损,分别采用比对塑型、填补完型以及翻模修型来完成。

1.塔刹缺失的比对塑型

为了满足永川博物馆藏铜塔的完整性,在征求收藏单位意见后,对塔刹部分进行近似复原。因原塔塔刹造型已不可考,现存同时代同类型塔类文物数量有限,在张剑葳《明代密檐窣堵波铜塔考》中,以山西五台山显通寺大明万历年间所立东西铜塔的时代、形制最为接近(图一五),但风格有异[5],故仅将其作为复原永川博物馆藏铜塔塔刹的参考对象。五台山显通寺铜塔原高7米,而千佛宝塔现存部分仅1.19米,需依照五台山显通寺东西铜塔中东塔的塔刹与塔体比例进行缩放设计(图一六∶1),并对永川博物馆藏铜塔整体格局进行调整修正,最终确定补全塔刹各部分尺寸比例(图一六∶2)。接着进行泥塑成胚(图一七∶1),翻制硅橡胶模具(图一七∶2),制作玻璃钢塔刹成型(图一七∶3)。考虑到后续研究中或出现更加准确的塔刹造型,现阶段将补配塔刹与塔顶之间的连接方式设定为可插拔组配形式,即展示可用、替换可去。

图一七 铜塔塔刹补配处理

图一六 “千佛宝塔”塔刹设计图

图一五 五台山显通寺东塔东立面

2.塔身穿洞的填补完型

由于铜塔塔身是中空结构(图一八∶1),此处缺损可采取先垫内衬后填补玻璃钢材料,再磨平的方式进行。而缺损的两座造像,可在翻模完成后进行粘接(图一八∶2)。

图一八 塔身残缺处补配处理

3.构件缺损的翻模修型

全塔自上而下,除部分塔体屋檐存在不同程度缺损外,还有81处龙形檐角、12处塔擎檐柱及22尊造像存在缺失情况。由于塔体本身的对称性,缺损部位多数都有与之相对应的完好构件存在,故采用硅橡胶原位翻模的方式(图一九∶1),并以玻璃钢完成塑型补配,再逐一粘接固定(图一九∶2),最后经削磨修型完成。

图一九 构件缺损处翻模补配

(四)封护

为使铜塔达到长期保存的目的,需要对其进行封护处理。选用Paraloid B72丙酮溶液作为封护剂,使用喷壶以气雾状模式整体喷涂1.5%浓度的封护剂,自然干燥1小时即可。

(五)随色

铜塔铭文及残留痕迹有贴金现象,但对所有补配的龙形檐角、承柱以及造像,依照现存铜塔的主体色彩,即青绿色系进行随色处理。铜塔修复完成效果如图二〇所示。

图二〇 铜塔修复完成后四面影像图

(六)完善保护修复档案

保护修复完成后,按照《馆藏金属文物保护修复记录规范》(GB/T 30687-2014),填写保护修复档案。档案填写需做到详细、规范,主要内容包括:器物现状图片、病害图、修复过程每一步所使用的修复材料和工艺等。

四 保存环境控制建议

由于铜塔体量巨大,且为亟待展示的重要馆藏文物,不适宜用囊匣收藏。应采用独立的控制展柜,进行必要的温、湿度调节控制。依据《博物馆建筑设计规范》(JGJ 66-2015),铜塔的保存环境应达到以下要求:

1.环境温度应控制在20℃,日波动范围应小于5℃;

2.环境相对湿度应控制在45%以下,日波动范围应小于5%;

3.可见光强度应小于300lx,紫外光强度应小于20μW/lm;

4.展示空间密闭性好,有专业空气过滤设备;

5.存放时应采取防震、减震措施,放置位置不宜过高,上方不能有悬挂物。

五 完结收获

千佛宝塔是永川博物馆馆藏文物保护修复项目的核心工作之一,以国家文物局颁布的《馆藏金属文物保护修复方案编写规范》(WW/T 0009-2007)、《馆藏青铜质和铁质文物病害与图示》(GB/T 30686-2014)、《馆藏金属文物保护修复记录规范》(GB/T 30687-2014)标准为指导思想,将现代科学保护技术与传统修复工艺有机融合,不但顺利完成了铜塔的保护修复,亦取得了以下几点认识:

(一)超大体量工作顺利完成

永川博物馆藏铜塔是重庆市文物考古研究院历年完成的保护修复

任务中,单件体量最大的珍贵文物。它的保护修复方式与常规出土器物不尽相同,更多因为体量的特殊,需对器物整体自上而下逐层进行清洁,针对不同的缺失部位采取多种技法进行补配。需要将步骤、技法、材料、用具等合理规划后,方能施作,以达到预期效果,而不会给下一步骤带来更多问题。通过完成永川博物馆藏铜塔的保护修复,不但在实践中积累了经验,也促进了我院对大型青铜文物保护修复的操作技法与材料应用等方面的思考,为今后开展相应的大型青铜文物保护修复提供了借鉴。

(二)装涂工艺得到定性研究

通过对残留贴金及贴敷材料的科学分析,确定该铜塔是采用传统贴金的金胶漆工艺装涂而成。这种带有明清时期贴金工艺的特征,与重庆地区大足石刻、潼南大佛等造像的石胎贴金有异曲同工之意,“满足宗教表现艺术的需要,金箔自身的稳定性与大漆的结合,实现了封护与审美的双重功能”[6]。较为特别的是,铭文记载该铜塔曾在云南贴金,这也对重庆地区施金涂装工艺的渊源研究提供了一定的方向指引。

(三)活插拔塔刹仿制有理有据

由于铜塔缺失塔刹不可考证,故以现存五台山显通寺同时代的铜塔造型为蓝本,以符合永川博物馆馆藏铜塔尺寸比例结构进行重新复原的塔刹也能经得起研究和讨论。同时,对仿制塔刹与铜塔使用了活插拔连接方式,一方面,满足铜塔完整展陈的要求,另一方面,“插接即可一体,分拔即可分开”的连接方式,能为后期确定更准确的塔刹样式后进行更改提供极大便利。

综上所述,本次保护修复工作以“科学修复”为宗旨,严格遵守“最小干预”等原则,提取充分的信息资料,应用多种科技检测手段,准确指导文物保护修复工作实施并完成。此次保护修复的铜塔主要用于博物馆陈列展示,在完成恢复文物历史原貌的同时,并非仅仅将文物单体孤立保存下来,与其附带的历史、艺术等价值脱离开,而是紧密结合博物馆展陈特点,尽可能地将铜塔铭文、装涂等信息予以保留并展示出来,不但满足了展陈所需的完整性,也为今后更全面地认识文物信息提供了深入完善的可能,达到可持续研究的目的。

附记:永川博物馆藏铜塔的保护修复得到了多方的支持,在此特别感谢山西省考古研究院对文献检索的支持、陕西师范大学对残留物检测分析的帮助、重庆市自然博物馆陈中行在复原塑型上的指导以及孙少伟在矫形中贡献的力量。

注释:

[1]a.孙红燕等:《湖南长沙风篷岭汉墓漆器漆膜测试分析与髹漆工艺研究》,《江汉考古》2014年增刊;b.胡克良等:《徐州西汉陶漆的红外光谱分析》,《光谱学与光谱分析》1994年第5期;c.金普军等:《安徽巢湖放王岗出土西汉漆器漆膜测试分析》,《文物保护与考古科学》2007年第3期。

[2]同[1]a。

[3]郑佳宝等:《古代漆器的红外光谱》,《复旦学报(自然科学版)》1992年第3期。

[4]王乐乐等:《重庆大足宝顶山小佛湾造像贴金工艺研究》,教育部人文社会科学重点研究基地等编:《边疆考古研究》第24辑,第359~366页,科学出版社,2018年。

[5]张剑葳:《明代密檐窣堵波铜塔考》,陈晓露主编:《芳林新叶——历史考古青年论集》第2辑,第339~364页,上海古籍出版社,2019年。

[6]张予南:《潼南大佛与大足千手观音像髹漆贴金过程反思——试论文物修复实践中的文物保护理念》,《中国文化遗产》 2016年第5期。