阿弗拉西阿勃台地城址壁画高句丽使者身份考*

2022-06-24赵春兰通化师范学院长白山文化研究基地

赵春兰(通化师范学院长白山文化研究基地)

韦 正(北京大学考古文博学院)

1965年,乌兹别克斯坦撒马尔罕市阿弗拉西阿勃台地城址中部发掘清理出一处粟特时代城址壁画(图一)。该壁画创作于唐高宗时期(656—657年),上有两位武官使者戴结式幞头,冠插鸟羽,上着交领上衣,上衣略长,腰束革带,下着窄脚裤,腰佩圆环仪刀,壁画上粟特文题记表明两位使者来自高句丽[1]。

图一 阿弗拉西阿勃台地城址西墙壁画

以鸟羽装饰首服常见于高句丽墓葬壁画,中外学界对此十分关注。韩国学者李龙范从民俗学角度考察高句丽鸟羽冠,视其为民俗事 象[2]。申京燮从民俗信仰角度提出鸟羽冠源于民俗,鸟是天神的使者,冠插鸟羽具有萨满教的鸟类崇拜色彩[3]。金文子认为包括高句丽在内的朝鲜半岛鸟羽冠的起源可以追溯至北方西伯利亚文化,中国北方文化冠鸟羽冠的传统比朝鲜半岛更早,可能是受斯基泰人的影响[4]。赵胤宰认为高句丽鸟羽冠是东西方文化交流的结 果[5]。国内学者冯立君以撒马尔罕壁画“高句丽鸟羽冠使者”为例探讨了丝绸之路在长安以东的文化交流状况[6]。

阿弗拉西阿勃台地城址壁画中的高句丽武官使者与高句丽墓葬壁画中冠饰鸟羽的其他武官职能有所不同,这意味着高句丽晚期使者人选和武官职能发生变化,使者身份值得探究。但这一问题尚未引起学界关注。孙吴嘉禾二年(233年),高句丽王遣使向孙吴政权贡鹖鸡皮10 具[7]。中国古代鹖冠上的鸟羽即是鹖鸡尾羽,这为考证高句丽使者的身份提供了线索。以此为切入点展开讨论,可侧面分析出中原鹖冠对高句丽武官首服的影响,以及高句丽晚期使节制度的发展情况。

一 中原鹖冠之辨

孙吴嘉禾二年,高句丽王遣使向孙吴政权贡鹖鸡皮10具。鹖鸡价值在于其尾羽,因此,进贡鹖鸡皮时需完整保留羽毛。鹖鸡是褐马鸡别名[8],本属鸟类,因形体特征类鸡,故俗称鹖鸡。据《中国动物志·鸟纲》第四卷《鸡形目》“褐马鸡”条目,褐马鸡除别名鹖鸡外, 又名角鸡、耳鸡、黑稚[9]。“鹖”此名最早见于《山海经·中山经》:“曰辉诸之山,其上多 桑,其兽多闾、麋,其鸟多鹖。”郝懿行云: “《玉篇》云:鹖,何葛切;鸟似雉而大,青 色,有毛角,斗死而止。”[10]《尔雅翼》在“鹖”字条目引《汉书音义》云:“(鹖)似雉而大,黄黑色,鸷鸟之暴疏者也。每所攫撮,应爪摧衂。性尤相党,其同类有被侵 者,辄往赴救之。其斗大抵一死乃止。”颜师古云:“俗谓鹖鸡。”[11]鹖鸡敌不避强,战不顾死的精神深得北方民族赞赏,因此,中原武冠之一的鹖冠即以鹖鸡尾羽为饰。

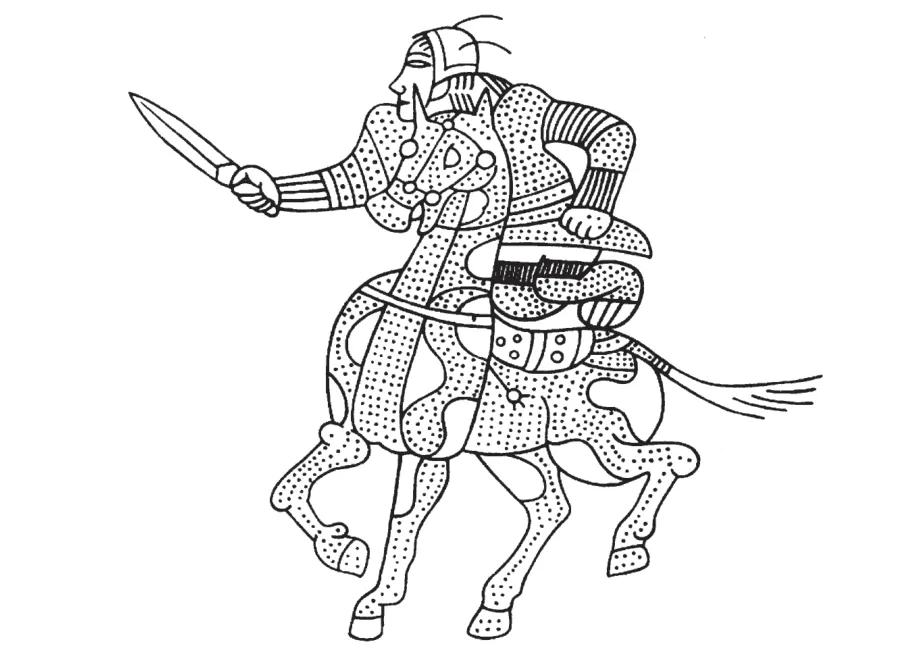

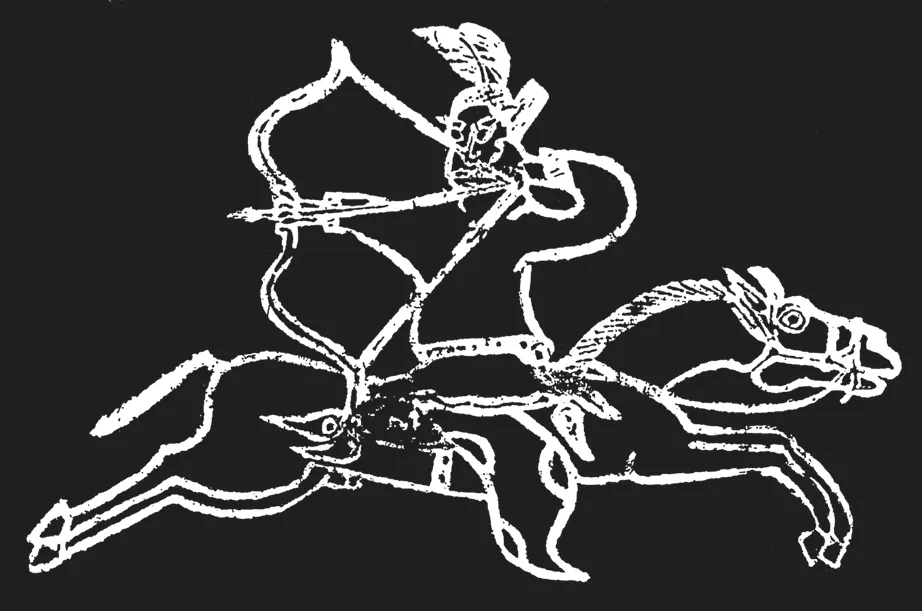

关于鹖冠的形制,《后汉书·舆服志》有详细介绍:“武冠,俗谓之大冠,环缨无蕤,以青系为绲,加双鹖尾,竖左右,为鹖冠云。五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监皆冠鹖冠,纱縠单衣。虎贲将虎文绔,白虎文剑佩刀。虎贲武骑皆鹖冠,虎文单衣。……鹖者,勇雉也,其斗对一死乃止,故赵武灵王以表武士,秦施之焉。”[12]鹖冠于冠两侧各竖一支鹖鸡尾羽,由五官、虎贲、羽林、武骑等武官佩戴,如洛阳金村出土战国错金银狩猎纹镜上的武士(图二)、洛阳出土西汉空心画像砖上的马弓手(图三)、河南邓县出土东汉画像砖中的人物(图四),其首服皆为鹖冠[13]。

图四 河南邓县东汉画像砖中头戴鹖冠的人物

图二 洛阳金村出土战国错金银狩猎纹镜的武士

鹖冠、鵔鸃冠和惠文冠均为赵武灵王胡服骑射时创制的武冠。王国维认为鹖冠亦谓之鵕

冠[14],此观点有待商榷。《后汉书·舆服志》载:“武冠,一曰武弁大冠,诸武官冠之。侍中、中常侍加黄金珰,附蝉为文,貂尾为饰,谓之‘赵惠文冠’。”注:“又名鵔鸃冠。”“胡广说曰:‘赵武灵王效胡服,以金珰饰首,前插貂尾,为贵职。秦灭赵,以其君冠赐近臣。’”[15]上述文字对惠文冠介绍较为详细,强调为侍中、中常侍所佩戴,饰黄金珰、蝉和貂尾,但未对鵔鸃冠进行介绍。《史记·佞幸列传》载:“孝惠时郎侍中皆冠鵕 ”,裴骃《集解》引《汉书音义》曰:“鵕 ,鸟名。以毛羽饰冠。”[16]该表述未强调鵔鸃冠以尾羽为饰,说明其可能是以鵔鸃身上羽毛为饰。《说文解字》曰:“鷩,赤雉也……。鵔鸃,鷩也。……秦汉之初侍中冠鵔鸃冠。”[17]鵔鸃别名为鷩,一种红色雉鸟,秦汉初侍中佩戴鵔鸃冠。《水经注校证》引《南越志》曰:“鵕鸃,山鸡也,光采鲜明,五色炫 燿,利距善斗,世以家鸡斗之,则可擒也。”[18]由于鵔鸃“五色炫耀”又“利距善斗”,赵武灵王亲自服贝带,冠饰鵕 鸟羽,倡导胡服之 风[19],刘昭《补注》只说惠文冠又名鵔鸃冠,并未描述鵔鸃冠具体形制。但既然惠文冠又名鵔鸃冠,说明它们形制相同或相近,鵔鸃冠应是以鵔鸃鸟羽代替貂尾的惠文冠,即鵔鸃冠以金珰饰首,附蝉为文,插鵔鸃鸟羽。王国维也认为:“其(冠)插鵕 或貂蝉,盖无定制,恐自赵时已然。”[20]可以确定惠文冠与鵔鸃冠在形制上没有本质区别,仅存在装饰为貂尾或鵔鸃鸟羽的差异。

图三 洛阳出土西汉空心画像砖的马弓手

王国维认为鹖冠亦谓之鵔鸃冠,依据 是《史记·佞幸传》记载“孝惠时,郎中皆冠鵕 ”[21],但中华书局点校本《史记·佞幸列传》记载为“郎侍中”[22],《汉书·佞幸传》记载为:“故孝惠时,郎侍中皆冠鵔鸃,贝带,傅脂粉,化闳、籍之属也。”[23]中华书局出版的点校本《史记》是以清朝后期善本“金陵局本”为底本,由顾颉刚等分段标点。查阅国家图书馆善本组各《史记》版本,包括宋淳熙三年张杅桐川郡斋刻八年耿秉重修本影印原书、宋乾道七年蔡梦弼东塾刻本影印原书、元至元二十五年彭寅翁崇道精舍刻本影印原书、蒙古中统二年段子成刻明修本影印原书,上述版本和百衲本的《史记·佞幸列传》的记载皆为:“故孝惠时,郎侍中皆冠鵕 ,贝带,傅脂粉,化闳、籍之属也。”与中华书局点校 本内容一致。《西汉年纪》亦记载:“闳孺以婉媚贵幸,与上卧起,公卿皆因关说,帝时郎侍中皆冠鵔鸃贝带,傅脂粉,化闳孺之属也。”[24]

“郎侍中”和“郎中”有着本质区别。“郎侍中”意为“以郎的身份侍中”,因侍中在秦朝和汉初还不是正式官名,仅表示在禁中服侍皇帝,至汉武帝时才加官[25]。“郎中”属郎中令,分为车郎、骑郎和户郎,通常情况下,虎贲武骑佩戴鹖冠,只有郎官进入禁中服侍皇帝成为侍中时,才可按照舆服制度冠鵔鸃冠。《后汉书·舆服志》明确记载惠文冠或鵔鸃冠为贵职佩戴,鵔鸃冠和鹖冠还代表了身份的高低[26],所以鹖冠并非鵔鸃冠。

王国维把鹖冠等同于鵔鸃冠的另一原因是他混淆了鵔鸃鸟[27]与鹖鸟。《胡服考》曰:“至鵕 与鹖同为雉属,《说文解字》:‘鵕 , 鷩也’。‘鷩,赤雉也’。‘鹖,似雉,出上党。’二者相似,故得互言之。”[28]虽然鵔鸃与鹖同为雉鸟,但鵔鸃冠是以鵔鸃鸟身上羽毛为饰,鹖冠是以尾羽为饰,二者形制全 然不同,故不应互言。孙机对鵔鸃鸟与鹖鸟的认识也较模糊,《南齐书·舆服志》曰:“唯武骑虎贲服文衣,插雉尾于武冠上。”[29]孙机据此错误地认为“由于 (鵔鸃)雉尾较美观,所以至南北朝时武 冠遂改插雉尾。……从此以后,武冠插鹖尾之 风乃绝。”[30]此观点与史实不符,鵔鸃冠只 流传至汉初。《说文解字》明确记载:“秦汉之初侍中冠鵔鸃冠”[31]。王国维认为鵔鸃冠流 传到西汉中期[32],但此观点同样缺少史料支撑。总之,到南北朝时期鵔鸃冠已湮没无闻,《南齐书》所说“雉尾”乃是鹖尾,南北朝时期武骑虎贲仍冠鹖冠,如北朝宁懋石室武士(图五)[33],中原鹖冠持续流传至唐朝。

图五 北朝宁懋石室武士线刻图

鵔鸃冠流传至汉初之后便已湮没无闻,何以至此?《史记·佞幸列传》载:“故孝惠时郎侍中皆冠鵕 ,贝带,傅脂粉,化闳、籍之属也。”[34]汉高祖时期,侍中籍孺献媚邀宠;汉惠帝时期,侍中闳孺获得专宠。在此二人影响下,至孝惠帝时,侍中皆冠插灿烂的鵔鸃鸟羽,系饰有贝壳的衣带,涂脂抹粉,以获恩宠。赵武灵王胡服骑射以提高作战能力的鵔鸃冠竟成为献媚邀宠的工具,所以武冠不再以鵔鸃鸟羽为饰。东汉明帝以后,惠文冠的貂尾由原来插于金珰左侧改为右侧。《后汉书·宦者列传》记载:“自明帝以后,……中常侍至有十人,小黄门二十人,改以金珰右貂,兼领卿署之职。”[35]至唐代,侍中与左散骑于左侧插貂尾,中书令与右散骑于右侧插貂尾。

东汉末期战乱频仍,魏蜀吴三足鼎立,都有一统天下的雄心,具有象征意义的鹖鸡也因此备受青睐。曹操写《鹖鸡赋序》:“鹖鸡猛气,其斗终无负,期于必死。今人以鹖为冠,象此也。”[36]曹植也赞美鹖鸡“虽为微物,志不可挫”[37]的战斗精神,著有《鹖赋》:“鹖之为禽猛气,其斗终无胜负,期于必死,遂赋之焉!美遐圻之伟鸟,……踰高越壑,双战只僵,阶侍斯珥,俯耀文墀;成武官之首饰,增庭燎之高(光)辉。”[38]从曹氏父子为鹖鸡作赋可以看出,曹魏政权承袭中原鹖冠礼制,也是以鹖鸡尾羽赏赐将士以激励其斗志。吴国是中原王朝地方割据政权,同样沿袭了中原鹖冠冠制。高句丽觊觎辽东之心不死,对曹魏政权阳奉阴违,暗地里与吴国交好,向其进献鹖鸡。此举说明此时高句丽可能已经出现鹖冠冠制,或至少是受到了中原鹖冠冠制的影响。

二 中原鹖冠在高句丽的传播

高句丽民族源于秽貊,战国晚期,因燕赵王族和精兵“东保辽东”,鹖冠冠制对高句丽先族的官服产生影响。西汉时期,于玄菟郡高句丽县建立的高句丽政权也因此不可避免地沿袭了中原鹖冠冠制。中原鹖冠在高句丽的传播有文献史料记载,也有考古资料为证。

(一)燕、赵和中原移民传播中原鹖冠

公元前228年,秦军主帅王翦攻赵,破邯郸,俘赵幽缪王迁,正欲铲灭代王嘉残余力量时,前227年突发的“荆轲刺秦王”事件激怒秦王,使其将战争矛头转向燕国,燕、代被迫合纵抗秦[39]。燕、代联军溃败逃至蓟都。秦军围困燕都,兵力不足,秦王向蓟增兵,燕王见势不妙,趁秦援军未到,合围尚未形成之际,率领众卿大夫及其全部精锐向辽东方向出逃。《史记·刺客列传》载:“(王翦军)十月而拔蓟城。燕王喜、太子丹等尽率其精兵东保于辽东。”[40]这句话中的“等”字为伏笔,暗指燕国之外的其他人,即赵国代王嘉[41]。《史记·刺客列传》载“燕王喜、太子丹等尽率其精兵东保于辽东”途中,“秦将李信追击燕王急,代王嘉乃遗燕王喜书曰:‘秦所以尤追燕急者,以太子丹故也。今王诚杀丹献之秦王,秦王必解,而社稷幸得血食。’其后李信追丹,丹匿衍水中,燕王乃使使斩太子丹,欲献之秦。”[42]《战国策·燕策》亦载:“秦将李信追击燕王,王急,用代王嘉计,杀太子丹,欲献之秦。”[43]“丹匿衍水中”当发生在燕塞要城——今吉林通化浑江与哈尼河所夹的治安山城[44]。公元前222年秦军俘燕王喜亦发生于此地,《汉书》所载的“盐难水”实为“燕难水”之谐音。《史记·秦始皇本纪》载:“二十五年,大兴兵,使王贲将,攻燕辽东,得燕王喜。还攻代,虏代王嘉。”[45]

建国以来辽宁、吉林两省的古辽东之地陆续发现50余处遗址,出土多达数百件中原式战国晚期燕、赵、秦青铜兵器与战车散件,其中不乏一批刻有“王”“君”“侯”“相邦”“丞相”等内容的铭文要器,且大都分布于燕长城线和边塞地带。值得注意的是,吉林省所出多为赵国的兵器与战车散件,如1977年集安市高台村出土的“赵惠文王十年相邦阳安君”短剑[46];1981年长白县八道沟镇葫芦套村战国积石墓群出土的“赵惠王二十年相邦蔺相如”戈,铭文为“廿年丞焛(蔺)相女(如)”“邦左□智,冶阳”,两行中间为“肖(赵)”字,考证此戈铸于赵惠文王二十年(前279年)[47];1985年,柳河县向阳镇王八脖子遗址出土铁铤铜镞20余枚,其中2件有赵“右鍀工”铭文[48];1970年庄河县桂云花乡出土“赵相邦春平侯鈹”[49],正面镌刻精细篆书“四年,相邦春平侯,邦左军工师岳身,冶匋沥执齐”19字,背面刻“大攻(工) (尹)肖(赵)閒”5字,铸于赵悼襄王四年(前241年)。上述重要遗物与秦灭燕亡代战事息息相关。

秦亡汉兴,作为原燕代联军统帅太子丹麾下的将卒贤士,大批燕、赵官员和中原遗民散居辽东,《史记·太史公自序》云:“燕丹散乱辽间,(卫)满收其亡民,厥聚海东,以集真藩,葆塞为外臣。”[50]《史记·货殖列传》载:“上谷至辽东,地踔远,人民希,数被寇,大与赵、代俗相类,而民雕捍少虑,有鱼盐枣栗之饶。北邻乌桓、夫余,东绾秽貉、朝鲜、真番之利。”[51]玄菟郡高句丽县的汉人、秽貊、真番、沃沮及夫余的王族,最终在西汉中期融合成为历史上的高句丽民族,中原武冠礼制得以完整保留,并直接影响了高句丽民族政权鹖冠冠制的产生。

(二)册封、赏赐朝服使鹖冠冠制推行于高句丽武官首服

《后汉书·东夷列传·高句丽》记载:“高句骊,在辽东之东千里,南与朝鲜、濊貊,东与沃沮,北与夫余接。……武帝灭朝鲜,以高句骊为县,使属玄菟。”[52]《汉书·地理志》玄菟郡条明确记载玄菟郡于武帝元封四年开,下辖三县:高句骊、上殷台和西盖马[53]。在玄菟郡除了濊貊、沃沮、真番等夷人,还有大量燕人、秦人和汉人,这些人把汉文化带到高句丽。公元前37年,夫余王子朱蒙历尽艰辛在纥升骨城建高句丽国,由玄菟郡的高句丽县管辖。《三国史记》记载较为具体:“朱蒙……俱至卒本川(《魏书》云至纥升骨城)。观其土壤肥美,山河险固,遂欲都焉。而未遑作宫室,但结庐于沸流水上,居之。国号高勾丽,因以高为氏。时朱蒙年二十二岁,是汉孝元帝建昭二年。”[54]《三国志·魏书·东夷传》记载:“汉时赐鼓吹技人,常从玄菟郡受朝服衣帻,高句丽令主其名籍。后稍骄恣,不复诣郡,于东界筑小城,置朝服衣帻其中,岁时来取之。”[55]高句丽拥有涓奴、绝奴、顺奴、灌奴、桂娄五大部族,早期中央官职由此五部部长担任,有资格穿着汉朝朝服的即是五部贵 族[56]。高句丽政权建立之初,就已受到中原王朝舆服制度的影响,这使鹖冠冠制在高句丽武官首服中推行具备了可能性。

高句丽是中原王朝华夷体系的重要成员,始终和中原王朝维持稳定的藩属关系,适时诣阙朝贡。据程妮娜考证,西汉封高句丽首领为侯,光武帝重建汉朝后“复其王号”[57]。魏晋南北朝时期,高句丽和中原王朝的朝贡-册封关系进一步发展,例如“长寿王时期高句丽向北魏朝贡42次,文咨王时期朝贡30次,安原王时期朝贡3次”[58]。

从文献记载来看,高句丽服饰有着独特的民族特色,但其作为中原王朝的藩属国,中原王朝的舆服制度同样对其产生了影响,高句丽鹖冠冠制的产生、发展体现了高句丽对中原礼制的接受、践行。

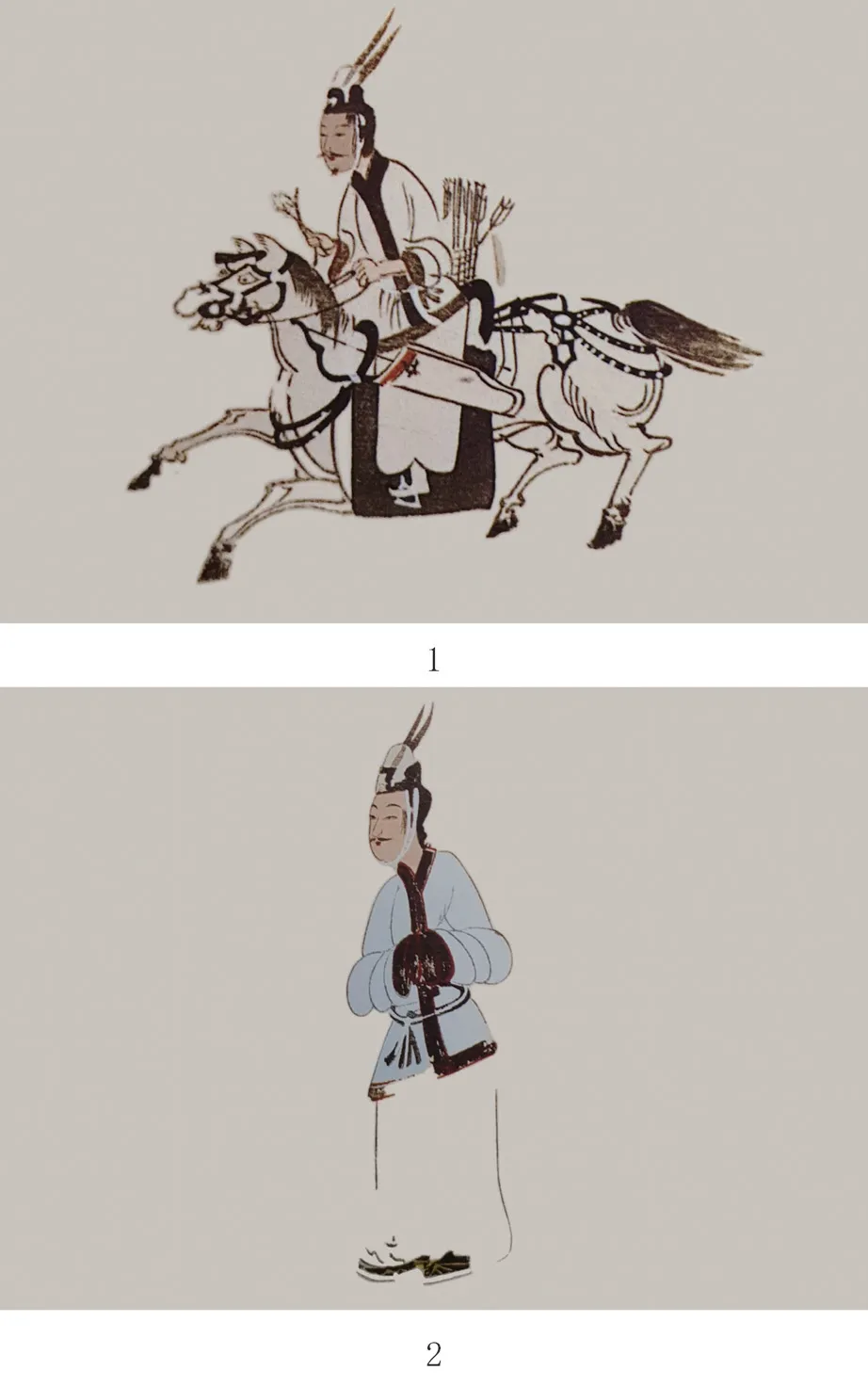

(三)高句丽与中原王朝文化交流的结果

绘有鸟羽冠的高句丽墓葬壁画创作时间为4至6世纪末,即南北朝时期,此时高句丽正积极发展同北朝和南朝的藩属关系,朝贡次数多达154次[59]。南朝和北朝对高句丽政权均十分重视,在册封高句丽王的同时,还赏赐朝 服[60]。另外,这段时期中原王朝选派出使高句丽的使者大多头戴武冠,高句丽与头戴武冠的中原使者接触频繁,例如:

1.“今遣谒者朱邵伯、副谒者王邵子等,宣旨慰劳。”[61]

2.“永明七年,平南参军颜幼明、冗从仆射刘思敩使虏。虏元会,与高丽使相次。”[62]

3.“世祖嘉其诚款,诏下帝系名讳于其国,遣员外散骑侍郎李敖拜琏为都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王。”[63]

4.“时冯文通率众奔之,世祖遣散骑常侍封拨诏琏令送文通,琏上书称当与文通俱奉王化,竟不送。世祖怒,欲往讨之。”[64]

5.“朝廷疑其矫诈,又遣假散骑常侍程骏切责之,若女审死者,听更选宗淑。”[65]

6.“太和十五年,琏死,年百余岁。高祖举哀于东郊,遣谒者仆射李安上策赠车骑大将军、太傅、辽东郡开国公、高句丽王,谥曰康。”[66]

上述史料中奉使高句丽的谒者、副谒者具体身份不详,可能由士人担任,也可能由武官奉使;参军是参谋军事;冗从仆射设于东汉时期,魏晋南北朝时期为宫中侍卫主官,与虎贲中郎将、羽林中郎将等并列,统归光禄勋,冠鹖冠;员外散骑侍郎、散骑常侍和假散骑常侍以士人为之,冠惠文冠[67]。头戴中原武冠的使者到高句丽传达中原朝廷政令,极有可能对高句丽产生影响,高句丽墓葬壁画中的鸟羽冠和阿弗拉西阿勃台地城址壁画中高句丽使者的鸟羽冠即是这种影响的结果。

高句丽建国之初中央官制尚不完备成熟,故国川王(179—197年)之后,高句丽由奴隶制向封建制转化,中央官制有了很大发展。《三国志·魏书·东夷传》:“其官有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人,尊卑各有等级。……诸大加亦自置使者、皂衣先人,名皆达于王,如卿大夫之家臣,会同坐起,不得与王家使者、皂衣先人同列。”[68]皂衣先人是早期武官,有的由国王任命,有的由大加任命,前者地位高于后者。皂衣先人相当于家臣,地位较低,高句丽政权建立初期,不能在高句丽县任职,因此也没有穿着汉朝朝服的资格。但随着高句丽中央官制的发展完善,鹖冠礼制的产生也具备可能性。

高句丽鹖冠礼制的产生虽在文献中没有明确记载,但其在高句丽墓葬壁画中得以展现。高句丽舞踊墓(图六)[69]、龛神塚(图七)[70]、双楹塚(图八)[71]等墓葬壁画中有部分狩猎者和护卫头戴鸟羽冠。从中原王朝舆服制度对高句丽的影响、鹖冠形制以及高句丽向孙吴进献鹖鸡皮来看,壁画中的狩猎者和武士佩戴的鸟羽冠应为鹖冠。

图八 双楹塚墓道西壁壁画中人物

图七 龛神塚前室右壁壁画中戴兜鍪的武士

图六 集安舞踊墓主室右壁壁画中射猎者

唐朝时期,高句丽兄系官职最为完善,鹖冠礼制随着兄系官职的发展继续流传。高句丽著名武将泉男生和泉男产均出身于五部贵族,因泉男生为嫡长子,“年始九岁,即授先人,……。年 十五,授中里小兄,十八授中里大兄,年廿三改任中里位头大兄,廿四兼授将军,余官如故。”[72]泉男产虽未袭皂衣先人,但同样平步青云,《泉男产墓志》云:“折风插羽,荣绝句骊之乡;骨籍施金,宠殊玄菟之域”[73],此联高度概括了泉氏兄弟的仕途经历,表明泉氏兄弟在升迁过程中,经历过头戴折风插鹖尾,相当于中原五官郎将的官位阶段,后又成为头戴紫罗冠饰金银的达官贵族。

4世纪高句丽壁画的武士鹖冠与唐代高句丽泉氏兄弟折风插羽,均可说明高句丽鹖冠礼制是世代相沿的。由此推测,阿弗拉西阿勃台地城址西墙壁画高句丽使者的鸟羽冠也是鹖冠。

三 使者身份为大兄

高句丽晚期,头戴鹖冠的武官不仅参加狩猎和征战,还会被委派出使中原。《周书·异域上·高丽列传》云:“其有官品者,又插二鸟羽于其上,以显异之。”[74]北周时期开始有头戴鹖冠的高句丽武官奉使中原,也许由于出使次数较少,中原人尚不清楚其真实身份,所以史书将头插鸟羽者称为“有官品者”。《隋书·高丽传》云:“人皆皮冠,使人加插鸟羽。”[75]可见,隋朝时期头戴鹖冠的武官出使已是常态,中原人对他们的认识更进一步,所以《隋书》明确记录“使人加插鸟羽”。《日本书纪·天渟中原瀛真人天皇·天武天皇》也有高句丽大兄的奉使记录,奉使时间为日本天武天皇二至九年(632—640年)。

1.“(天武天皇二年八月)高丽遣上部位头大兄邯子、前部大兄硕干等朝贡。”[76]

2.“(天武天皇四年三月)高丽遣大兄富干、大兄多武等朝贡。”[77]

3.“(天武天皇五年十一月)高丽遣大使后部主博阿于、副使前部大兄德富朝贡。”[78]

4.“(天武天皇九年五月)高丽遣南部大使卯问、西部大兄俊德等朝贡。”[79]

高句丽大兄出使日本的时间与阿弗拉西阿勃台地壁画的创作时间十分接近,阿弗拉西阿勃台地壁画中的使者和高句丽壁画中的射猎者、护卫皆为武官。根据《翰苑·蕃夷部·高句丽》引《高丽记》对武官的记载,大兄和小兄均来自皂衣先人,分化时间始于北魏,太大兄是正二品,皂衣头大兄是从三品,大兄是正五品,小兄是正七品,诸兄是从七品[80]。正五品的大兄对应中原王朝头戴鹖冠的左右郎将[81]。由此可知,阿弗拉西阿勃台地城址壁画中冠鹖冠的高句丽使者身份应是大兄。

五品大兄的官阶不高,之所以能够奉使,与兄官位的选拔制度有关。大兄主要由高句丽王的宗族及五部中的贵族子弟担任,如泉男生和泉男产的父亲盖苏文是莫离支,泉男生为长子,故9岁被授予皂衣先人,之后按照中里小兄→中里大兄→中里位头大兄→莫离支→(太)大莫离支的次序顺利升迁;泉男产虽不是长子,没有被授予皂衣先人,但也由小兄→大兄→中里大活→位头大兄→中军主活→太大莫离支的路线顺利升迁。此外,建立军功的武官也可出任大兄,如烽上王二年(293年),慕容廆来侵,烽上王欲往新城避难,行至鹄林,将要被追兵赶上,因新城宰北部小兄高奴子救援得以转危为安,因此,烽上王提拔高奴子爵为大兄[82]。再如后周武帝出兵攻打辽东,平冈王带兵在拜山之野迎战,温达为先锋,在战斗中斩敌数十余,诸军乘胜追击大胜,因温达战功卓著,王赐爵大兄[83]。

综上所述,通过对阿弗拉西阿勃台地城址西墙壁画高句丽使者身份的讨论,可以看出高句丽部分武官头饰鸟羽并非习俗事象。阿弗拉西阿勃台地城址西墙壁画中的高句丽武官和高句丽墓葬壁画中的部分武官首服为鹖冠,高句丽的鹖冠礼制来源于中原王朝,并在高句丽世代沿袭。高句丽晚期,高句丽武官职能增加,可兼任使者,阿弗拉西阿勃台地城址西墙壁画中的高句丽武官使者正体现了这一变化。根据文献史料和考古资料,推测使者身份为大兄,高句丽晚期使者发展进入了新的历史阶段。

注释:

[1]L.I.アリバウム著,加藤九祚訳:《古代サマルカンドの壁画》,东京:文化出版局,1975年,第67~68、71頁。

[2][韩]李龙范著,李东源译:《关于高句丽人的鸟羽插冠》,李德润、张志立主编:《古民俗研究》第一集,第138~157页,吉林文史出版社,1990年。

[5][韩]赵胤宰:《略论高句丽鸟羽冠与丝绸之路的文化互动》,文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室等编:《西部考古》第14辑,第216~233页,科学出版社,2017年。

[6]冯立君:《长安之东:唐代丝绸之路的延伸——从撒马尔罕壁画“鸟羽冠使者”说起》,《唐都学刊》2019年第3期。

[7]《三国志》卷四七《吴书》,第1140页,中华书局,1959年。

[8]辞海编辑委员会编:《辞海》,第4848页,上海辞书出版社,1989年。

[9]目前鹖鸡的实际分布省份为北京、河北、山西、河南、陕西、新疆。《中国动物志》说东北没有鹖鸡(郑作新等编著,中国科学院中国动物志编辑委员会主编:《中国动物志·鸟纲》第四卷《鸡形目》,第136页,科学出版社,1978年),但在古代东北确有鹖鸡。

[10]袁珂校注:《山海经校注(增补修订本)》,第147页,巴蜀书社,1992年。

[11]〔宋〕罗愿撰,石云孙校点:《尔雅翼》,第191~192页,黄山书社,2013年。

[12]《后汉书》志三〇《舆服下》,第3670页,中华书局,1965年。

[13]a.沈从文编著:《中国古代服饰研究》,第82页,上海书店出版社,2005年;b.[加]怀履光著,徐婵菲译,沈辰校:《中国[洛阳]古墓砖图考:公元前三世纪西汉墓砖考古学研究》,第179页,中州古籍出版社,2014年;c.孙机著:《汉代物质文化资料图说》,第235页,文物出版社,1991年。

[14]王国维著,彭林整理:《观堂集林(外二种)》,第529页,河北教育出版社,2001年。“鵕 ”同“鵔鸃”。

[15]《后汉书》志三〇《舆服下》,第3668页。

[16]《史记》卷一二五《佞幸列传》,第3849页,中华书局,2013年。

[17]〔汉〕许慎撰:《说文解字(附检字)》,第82页,中华书局,1963年。

[18]〔北魏〕郦道元著,陈桥驿校证:《水经注校证》,第874页,中华书局,2007年。

[19]“赵武灵王贝带鵕 而朝,赵国化之”。参见刘文典撰,冯逸、乔华点校:《淮南鸿烈集解》,第303页,中华书局,1989年。“鵕 ”应为“鵕 ”之误。

[20]王国维著,彭林整理:《观堂集林(外二种)》,第529页。

[21]王国维著,彭林整理:《观堂集林(外二种)》,第529页。

[22]《史记》卷一二五《佞幸列传》,第3849页。

[23]《汉书》卷九三《佞幸传》,第3721页,中华书局,1962年。

[24]〔宋〕王益之撰,王根林点校:《西汉年纪》卷三《惠帝》,第62页,中华书局,2018年。

[25]《汉书》卷一九《百官公卿表》记载:“侍中、左右曹、诸吏、散骑、中常侍,皆加官,所加或列侯、将军、卿大夫、将、都尉、尚书、太医、太官令至郎中,亡员,多至数十人。侍中、中常侍得入禁中,诸曹受尚书事。”注引应劭曰:“入侍天子,故曰侍中”。参见《汉书》卷一九《百官公卿表》,第739页。

[26]《后汉书》志三〇《舆服志》记载:“赵武灵王效胡服,以金珰饰首,前插貂尾,为贵职。秦灭赵,以其君冠赐近臣”。参见《后汉书》志三〇《舆服志》,第3668页。

[27]鵔鸃鸟即红腹锦鸡,《中国动物志·鸟纲》第四卷《鸡形目》雉科雉族“红腹锦鸡(金鸡)”条目下记载其别名为鷩雉、鵔鸃。尾长640~750毫米,尾具18枚尾羽,中央1对尾羽黑褐,布满着桂黄色点斑;外侧尾羽桂黄,而具黑褐色波状斜纹;最外侧3对尾羽转为暗栗褐色,各羽的大部分亦具黑褐色斜纹,但至端部则杂以黑色细点。参见郑作新等编著,中国科学院中国动物志编辑委员会主编:《中国动物志·鸟纲》第四卷《鸡形目》,第182~183页。

[28]王国维著,彭林整理:《观堂集林(外二种)》,第529页。

[29]《南齐书》卷一七《舆服志》,第341页,中华书局,1972年。

[30]孙机著:《汉代物质文化资料图说》,第234页。孙机在《鹖冠与翼冠》说“褐马鸡却不善斗”。孙机不知褐马鸡乃鹖鸟学名,根据西安汉城出土的鹖鸟陶范判断鹖鸟尾羽不会太长。参见孙机著:《中国古舆服论丛(增订本)》,第178页,文物出版社,2001年;依据《中国动物志》,鹖尾尾羽主干长度为518~582毫米,侧羽支长300毫米左右。参见郑作新等编著,中国科学院中国动物志编辑委员会主编:《中国动物志·鸟纲》第四卷《鸡形目》,第136页。

[31]〔汉〕许慎撰:《说文解字(附检字)》,第82页。

[32]王国维著,彭林整理:《观堂集林(外二种)》,第529页。

[33]沈从文编著:《中国古代服饰研究》,第233页。

[34]《史记》卷一二五《佞幸列传》,第3849页。

[35]《后汉书》卷七八《宦者列传》,2509页。

[36]夏传才校注:《曹操集校注》,第202页,河北教育出版社,2013年。

[37]《旧唐书》卷九七《张说列传》,3055页,中华书局,1975 年。

[38]〔三国魏〕曹植著,赵幼文校注:《曹植集校注》,第223~224页,中华书局,2016年。

[39]《史记》卷六《秦始皇本纪》载:“秦王……而使王翦、辛胜攻燕。燕、代发兵击秦军,秦军破燕易水之西。”参见《史记》卷六《秦始皇本纪》,第297页。

[40]《史记》卷八六《刺客列传》,第3060页。

[41]李树林:《秦“还攻代,虏代王嘉”史地考——燕辽东“真番障塞”线赵国考古现象分析》,《通化师范学院学报》2015年第7期。

[42]《史记》卷八六《刺客列传》,第3060~3061页。

[43]〔西汉〕刘向集录:《战国策》卷三一《燕策》,第1142页,上海古籍出版社,1998年。

[44]同[41]。

[45]《史记》卷六《秦始皇本纪》,第298页。

[46]吉林省文物志编委会:《集安县文物志》,第196页,1984年。正面铭文为“七年相邦阳安君邦右库工师吏 朝冶吏疱执剂”,背面为“大攻尹□□”。张福有认为“七”年应为“十”年,为“阳安君”老子李耳五世孙李跻于赵惠文王十年(前289年)监造。参见张福有:《集安出土赵国阳安君青铜短剑及相关问题再探》,《东北史地》2006年第5期。

[47]长白朝鲜族自治县文物管理所:《吉林长白朝鲜族自治县发现蔺相如铜戈》,《文物》1998年第5期。

[48]吉林省文物志编修委员会:《柳河县文物志》,第68页,1987年。

[49]旅顺博物馆报导组:《旅大地区发现赵国铜剑》,《考古》1973年第6期。

[50]《史记》卷一三〇《太史公自序》,第3996页。

[51]《史记》卷一二九《货殖列传》,第3934页。

[52]《后汉书》卷八五《东夷列传》,第2813页。

[53]《汉书》卷二八《地理志下》,第1626页。

[54]金富轼著,杨军校勘:《三国史记》,第176页,吉林大学出版社,2015年。

[55]《三国志》卷三〇《魏书·东夷传》,第843页。[56]杨军等著 :《高句丽官制研究》,第76页,吉林大学出版社,2014年。

[57]程妮娜著:《古代东北民族朝贡制度史》,第76~78页,中华书局,2016年。

[58]张芳:《试析北魏与高句丽的封贡关系》,《黑龙江史志》2013年第11期。

[59]刘文健:《高句丽与南北朝朝贡关系变化研究》,《东北史地》2010年第2期。

[60]a.《魏书·高句丽传》记载:“太和十五年……又遣大鸿胪拜琏孙云使持节、都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王,赐衣冠服物车旗之饰。”“出帝初,诏加延使持节、散骑常侍、车骑大将军、领护东夷校尉、辽东郡开国公、高句丽王,赐衣冠服物车旗之饰。”参见《魏书》卷一〇〇《高句丽列传》,第2216、2217页,中华书局,1974年;b.《北史·高丽列传》:“子元嗣。文帝使拜元为上开府仪同三司,袭爵辽东公,赐服一袭。”参见《北史》卷九四《高丽列传》,第3117页,中华书局,1974年。

[61]《宋书》卷九七《夷蛮列传》,第2392页,中华书局,1974年。

[62]《南齐书》卷五八《蛮东南夷列传》,第1009页。

[63]《魏书》卷一〇〇《高句丽列传》,第2214~ 2215页。

[64]《魏书》卷一〇〇《高句丽列传》,第2215页。

[65]《魏书》卷一〇〇《高句丽列传》,第2215页。

[66]《魏书》卷一〇〇《高句丽列传》,第2216页。

[67]《南齐书》卷一七《舆服志》云:“武冠,侍臣加貂蝉,余军校武职、黄门、散骑、太子中庶子、二率、朝散、都尉,皆冠之。唯武骑虎贲服文衣,插雉尾于武冠上。”参见《南齐书》卷一七《舆服志》,第341页。

[68]《三国志》卷三〇《魏书·东夷传》,第843页。

[69]李乐营、耿铁华主编:《高句丽壁画资料汇编》,第28页,东北师范大学出版社,2018年。

[70][日]宫地惠之助:《朝鲜古迹图谱》(二),第146页,株式会社出版科学综合研究,1981年。

[71][日]宫地惠之助:《朝鲜古迹图谱》(二),第167页。

[72]周绍良主编:《唐代墓志汇编》,第667~668页,上海古籍出版社,1992年。

[73]周绍良主编:《唐代墓志汇编》,第995页。

[74]《周书》卷四九《异域上·高丽列传》,第885页,中华书局,1971年。

[75]《隋书》卷八一《东夷列传》,第1814页,中华书局,1973年。

[76][日]舍人亲王著:《日本书纪》卷二九《天武天皇》,第418页,四川人民出版社,2019年。

[77][日]舍人亲王著:《日本书纪》卷二九《天武天皇》,第420页。

[78][日]舍人亲王著:《日本书纪》卷二九《天武天皇》,第425页。

[79][日]舍人亲王著:《日本书纪》卷二九《天武天皇》,第431页。

[80]杨春吉等主编:《高句丽史籍汇要》,第42页,吉林人民出版社,1998年。

[81]〔唐〕李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》,第618页,中华书局,1992年。

[82]金富轼著,杨军校勘:《三国史记》,第214页。

[83]金富轼著,杨军校勘:《三国史记》,第649页。