宜宾城区白酒老作坊的空间分布研究

2022-06-24四川省文物考古研究院

刘 睿(四川省文物考古研究院)

宜宾作为川南地区重镇,素有“西南半壁”之称[1],历史上名酒辈出[2],酒文化资源丰富。元明以来,又逐步产生了高度蒸馏白酒。四川省文物考古研究院曾在宜宾境内做过全面的白酒文化资源调查[3],并发掘一处明代酿酒作坊遗址[4],掌握了较充分的资料。近年,在开展“考古五粮液”研究项目中,通过对宜宾古代酿酒作坊文献资料的查阅与现场调查,以及对一处新发现的酿酒作坊遗址——火烧房酿酒作坊遗址的考古发掘工作[5],我们对宜宾传统白酒作坊的空间分布有了更全面的认识。

以往的酒文化历史研究中,已有对白酒作坊分布的地理因素进行整体性研究[6]。四川省文物考古研究院也曾对宜宾市全境59处酿酒遗存进行过全面调查,发现比较重要的白酒作坊或酿酒遗址大都集中在一些大镇、古镇等经济发展较好和较早的区域,如中心城区、古驿道附近或贸易集散地[7]。

但就某一特定区域,或某一城市内白酒作坊的地理分布,鲜有专题研究探讨和对比分析。笔者拟就现有资料,对宜宾元代以来城市白酒作坊分布规律及在城镇情景下,白酒作坊这一手工业遗产分布特点进行初步探讨。本文所指白酒作坊,是以传统工艺生产高度蒸馏白酒的生产场所,包括正在使用、已废弃不用成为遗址、文献可查但原址不可考等几种类型。

一 宜宾城池变迁

《华阳国志》载宜宾于“高后六年城之,治马湖江会”[8]。汉代始筑土城,是文献可见宜宾城区最早的城墙建筑,大体位于金沙江北岸三江交汇处,今遗址不可考。据光绪《叙州府志》载,唐德宗时韦皋开都督府,于三江口创筑土城。会昌三年(843年),马湖江水荡圮,徙筑江北。宋末元兵入蜀,安抚郭汉杰移治登高山,至元十三年(1276年)复城于三江口[9]。

简言之,现宜宾城区及周边有五次筑城历史:第一次是汉代僰道城;第二次是三江口区域的唐代土城;第三次是岷江北岸旧州坝区域的旧州城;第四次是三江交汇处,岷江、长江北岸的登高城;第五次是三江口区域的元明清城。所谓三江口区域,即岷江以南、金沙江以北和长江起点以西的三角形地带,其西侧以真武山、翠屏山为天然屏障,三面环江。

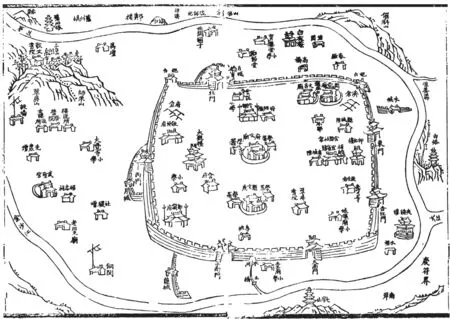

现代宜宾城区保存的部分古城墙及城市格局在元明时期已基本成型[10]。嘉靖《四川总志·叙州府》载:“洪武初……仍增外城,包旧城于内,砌以砖石,高二丈七尺五寸,厚一丈八尺,周一千八十七丈,为门六,丽阳、合江、建南、七星、文昌、武安,东南以□江、马湖江为天堑,西北则凿壕,广五丈,深一丈五尺。”[11]光绪《叙州府志》明确了六座城门的方位:“东曰丽阳,东之南曰合江,南曰七星(俗呼为小南门),南之东曰建南(俗呼为大南门),西曰文星,北曰武安。”[12]据此,宜宾城在清代有主城门6座,主城周长约3.6千米,面积约1平方千米(图一)。现宜宾老城区范围即是在元代复城的基础上发展起来的,主要分布在翠屏山和真武山两山以东区域,元明清城墙离山远而离江较近。宜宾城区元以后的白酒作坊就是在这一区域产生、发展的。

图一 《(光绪)叙州府志》所载宜宾城图

二 宜宾城区的酒坊分布

从现有资料看,宜宾城区酿造蒸馏白酒的历史可上溯至元明时期,大发展是在清代中期以 后[13]。同时,由于民国时期白酒生产设施、酿造工艺及城市布局、自然环境等因素较清代没有太大变化,所以我们仍将文献可查的民国时期白酒作坊一起纳入考量。

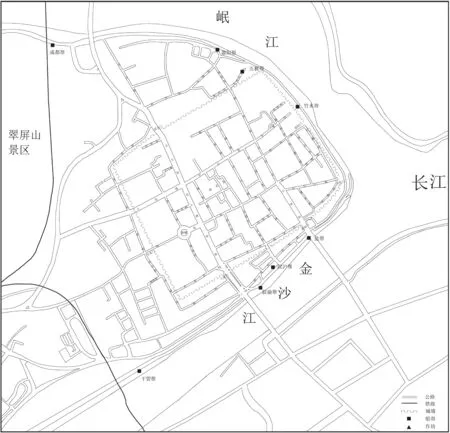

宜宾老城区范围至民国时期记载有14处白酒作坊[14]。近年由四川省文物考古研究院主导发掘的火烧房遗址,是一处上限至元代,主体为明清的酿酒作坊。故共计有15处白酒作坊(图二;表一)。

图二 宜宾城区酒坊分布示意图

表一 宜宾城区酒坊统计表

由图二可见,宜宾城区的酒坊分布规律大体可归结为四点。第一,城外临江者多而城内少。这些作坊大都临江而建,分布在古城墙范围外,城内仅有长发升、张广大和新发掘的火烧房3处作坊。城外城内数量差距悬殊。第二,临岷江者多而临金沙江者少。临岷江者有利川永、全恒昌、天锡福等11处,临金沙江者仅元兴和、德盛福2处。张广大、吉鑫公作坊大体位于城市南部近金沙江流域,则临金沙江者约4处,二者大致比例为3∶1。第三,临城门近者多而离城门远者少。如长发升和火烧房作坊遗址位于东门(丽阳门)附近,后者更是毗邻东门且位于进出东门主干道旁。南面的七星门内有张广大作坊。西门(文星门)外有吉鑫公作坊。北门(武安门)外,即现顺河街区域,密集分布了6处作坊,是宜宾城区范围酒坊分布最为集中的区域,若从直线距离考虑,这批作坊离城门稍远,但因作坊毗邻北门出城后的大道旁,也是聚门而建的例子。离城门稍远者,有南边七星门外的德盛福、元兴和及北门(武安门)东侧的张万和、钟三和、万利源长5处作坊。第四,聚集分布现象比较明显,如北门外一处集中分布有6家作坊,其余大都是2~3家聚集分布。之所以出现以上现象,笔者分析原因主要有以下两点。

第一,出于生产成本之一——用水方面的考虑。众所周知,酿酒活动对水有较高的要求,包括用水体量与质量两方面。

我们在“考古五粮液”研究项目调查阶段,曾从文献记载及实地调查两方面着手,寻找宜宾城区酒坊与水井的地理关系,但收获较小。后在走访中得知宜宾地区早期白酒生产是使用江水而非井水。有酿酒老工人曾介绍其在20世纪50年代做学徒时,工作内容便是早上到江边挑水回作坊,将水倒入石板搭建的方形水缸中,再洒入明矾进行简单的消杀沉淀后使用。因此,宜宾城区酒坊位于城外的主要目的之一是便于直接下江取水。即使是长发升等3处位于城内的作坊,也距城门较近,这自然有方便进出城门取水的 考量。

宜宾城区还有“水道巷”街名,概因老百姓常年经此路进出城挑水,路面常年淋水,所以取名“水道巷”[15]。这也从一个角度反映了当地百姓的一种取水方式。《成都通览》中还记载有专职在城外挑河水进城售卖的职业[16],这种形式或在宜宾也有,但考虑到作坊的用水成本及生产方式,距水源较近方便自雇工人取水应是合理选择。也可以说在这一分布现象中,离江即离水源近是选址的首要考虑,因此才形成了作坊大都在城外临江,部分靠近城门的现象。

若从水体质量考虑,凌受勋曾指出宜宾城中井水含盐、硝较重,杂质较多,不能用于酿酒。而酒坊靠近岷江较多,是因岷江与金沙江相比,汛期水变浑的时间短,更利于酿酒[17]。但笔者认为,宜宾地区最晚在清末已有高温期间不酿酒的做法[18],而汛期与高温期时间有一定重合,因此这一影响有限,应考虑其他方面的影响,即下文所述销售方面 因素。

第二,出于销售层面的考虑。自宋以来,随着里坊制的消失,城墙对于日常生活尤其是商业活动的约束性降低,商业布局更加灵活。这是城外发展商业的基本条件。

由于城门是进出城市的门户,而临江处常有码头或渡口,这些区域都是商贸活动较为活跃的地方。酒作为一种消费品,在临码头渡口、临城门处显然更利于销售,这既便于本地售卖,又能利用水陆交通之便销往他处。酒坊聚集分布,也是共同利用黄金地段的表现。

宜宾城区北临岷江、南靠金沙江,嘉庆《宜宾县志》称:“叙之为郡,负山阻江,雄据地势,东跨泸水,西控嘉阳,北带三荣,南通六诏,舟车络绎、夷獠出没之区,自古称为要害”[19], 正是说明此地为交通要道。利用岷江、金沙江沿线人员和货物流通带来的用酒需求,并利用其进行销售,是宜宾地区酿酒产业发展的一项有利因素。但岷江沿线比金沙江沿线分布着数量更多的酒坊,应有另外一层原因,即两条江所经方向或交通体系不同。简要分析如下。

岷江流域一线一直是一条重要的交通路线。以宜宾为起点,上通乐山、成都等大型城市,顺长江而下则经泸州直到重庆。蓝勇指出,元代从成都本府水站沿岷江而下到重庆的川江水路十分通畅,共有30站[20]。其文章虽未列出具体地点,但乐山、宜宾、泸州定是必经之路。至民国时期,水路更加发达。同时,四川东向陆路自元代起发展成四条干线:第一条是广元陆站沿嘉陵江到古渝陆站;第二条是自宝峰陆站(今阆中)经蓬安、渠县、大竹、岳池到广安,此路可从大竹荣城站东经梁山在城站(今梁平)、高梁站(今万州高梁镇)到万州;第三条自成都本府陆站经中江、三台、射洪、遂宁、南充、合川到重庆;第四条是从成都本府陆站经眉山、青神、犍为到宜宾[21]。可见宜宾在这一陆路体系中占有一定地位。

金沙江一线是通往滇、黔地区,以昭通等地为代表的交通路线。现靠近金沙江的走马街还留有清代云南籍商人修建的云南会馆——滇南馆。而靠近金沙江的栈房街、纤籐街、大南街等皆是清代、民国时期主营云南、贵州一带商贸及该区域少数民族经贸往来的区域[22]。

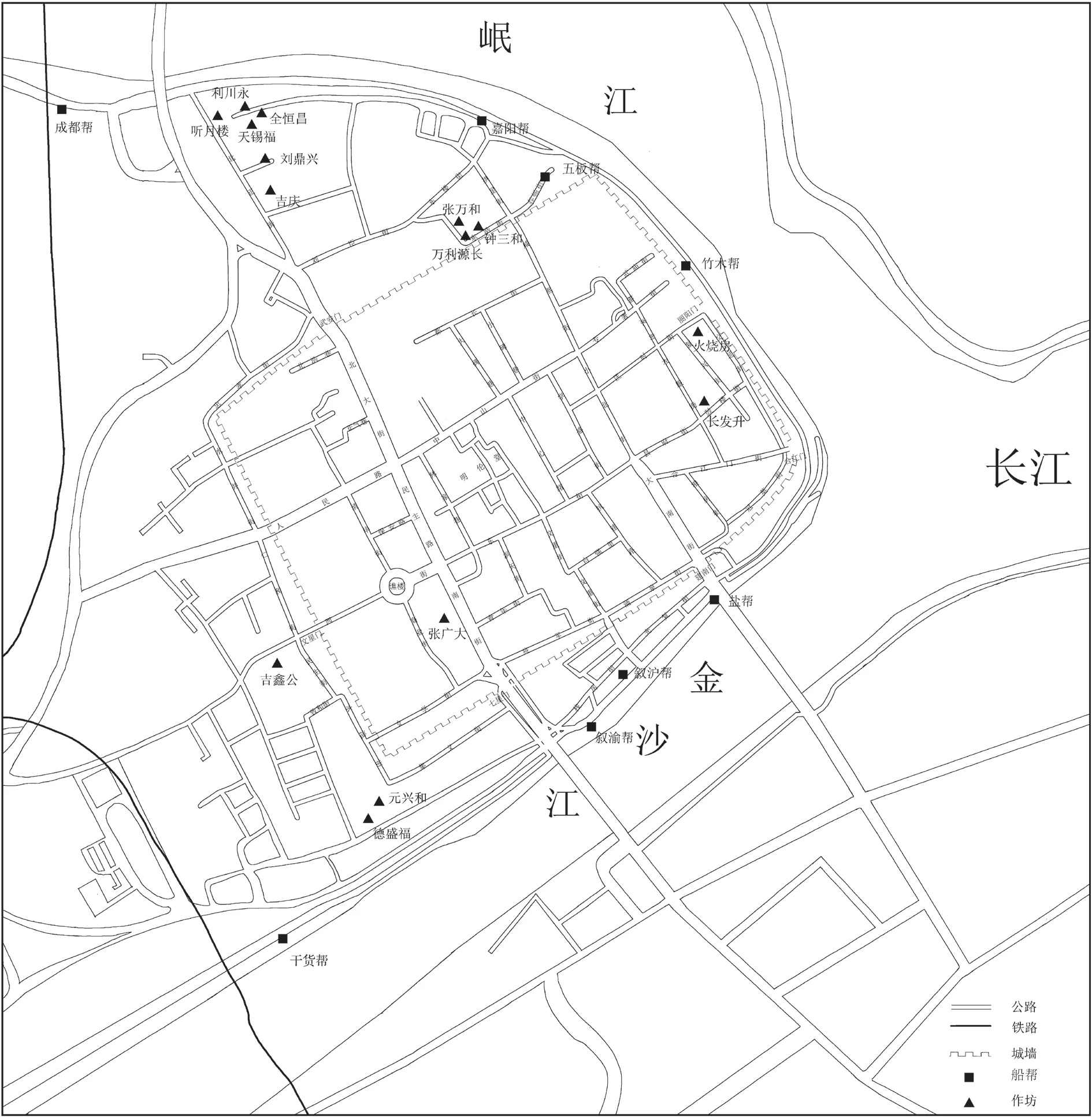

出于跨江及水路运输的需要,依靠江边的城市必有渡口、码头存在。清代到民国时期,宜宾有所谓“十一渡八帮”的说法[23],“帮”即从事某类具体商品贸易的船帮,往往有特定的活动区域(图三)。

图三 宜宾城区船帮分布示意图

在岷江线的船帮有4个:“成都帮”,从事从成都金堂、乐山沿岷江下行,装运烟叶及其他土特产的船帮,帮口在北门外柑子湾; “五板帮”,由五板小船组成,专为大船打驳装载,帮口在春畅坝;“竹木帮”,专营竹木筏运,帮口在今东顺城街竹帮王爷庙;“嘉阳帮”,专门停靠从岷江河下行的运煤船只,帮口在北门二坎子。在金沙江一线的亦有4帮:“干货帮”,从事云南地区干货、土特产生意,船帮口岸在铜关(潼关);“叙渝帮”,帮口在栈房街中段小银珠巷;“叙泸帮”,停靠宜宾至泸州的货运船只,帮口在栈房街和光复街之间的青龙巷土桥子;“盐帮”,专门从事五通桥的盐道运输,帮口在大南门会仙桥。我们在宜宾市博物院馆藏民国三十年(1942年)《宜宾县第一区东城镇地籍原图》中亦找到了“竹木帮”的具体位置,位于城外东顺城街东侧,毗邻河边,图中写为“竹帮”,或为省称(图四)[24]。

图四 民国时期“竹木帮”位置

可见,不同水系所指向的贸易地点和贸易内容大有不同。清代以来,宜宾的金沙江沿岸,逐步成为了与滇、黔贸易的重要集散地,金沙江南北两岸都有一定程度的发展。但考虑到岷江一线的乐山、成都等城市的规模和人口数量等,以及通过成都辐射到全国的交通网,可知这些地方人员往来及贸易量与滇黔等地相比应更多、更大。有学者即认为成渝之间的大宗贸易、人员往来主要依靠岷江、长江一线[25]。又如清代和民国时期,输入云南地区的食盐是从犍为地区经岷江运往宜宾后再行分销[26]。值得注意的是,前文提及的八帮中,专为大船打驳装载的五板帮位于岷江南岸,说明这一流域大船较多,商贸体量更大。总体而言,岷江流域在商贸体系中应更加重要,这也应是宜宾城区岷江沿岸作坊比金沙江沿岸作坊多的原因。可兹佐证的还有宜宾槽坊头遗址,位于宜宾城区上游的喜捷镇,也是处于岷江沿岸。

还需指出,清代在北门外长发街有陕西会馆,为秦人聚会之地。考虑到清代陕西籍商人和技术工人传入酒曲、酿酒技术的影响[27],靠近北门的岷江区域现有较多酒坊应与此有一定关联。但由于所见资料较少,在此仅备一说。

综合以上分析,酒坊作为盈利性的商业主体,出于生产、营销成本等方面的考虑,在宜宾呈现出多位于城外临江处、多近岷江沿岸、临城门、集中分布等现象。当然,这些现象是相互关联的,如渡口、码头本就靠近江边,分布在城外,在这些因素影响下形成了这一独特的地理分布现象(图五)。这一布局在元明时期已初步形成,清以后,选址合理且发展较好的作坊在后期增加了窖池数量,扩大了经营规模,也有新作坊出现,从而最终形成了今天的格局[28]。

图五 宜宾城区酒坊、船帮分布示意图

同时,影响白酒的生产是多方面的,也需考虑粮食、燃料供应问题,这也是便于生产的现实因素。如有学者认为清前期酿酒业集中分布的地方都是产粮区,呈现向原料产地集中的趋势[29]。这是就整体分布规律而言,具体到宜宾城区,就现有资料,可得出以下认识:一是宜宾地区在清代中期以后,人口增长、粮食产量增加,既有了较多余粮进行酿酒活动,又具备了消费需求的人口基础[30]。在宜宾城区武庙街区域(即东城墙内侧)有一条济仓巷(原为水道巷一段),清代中期在此设有粮仓。下交通街与合江门之间,在民国时期还有一条“老米市街”,是当时城中主要粮食交易场 所[31]。这两条街所在区域,距东门火烧房遗址、长发升作坊及北门区域的钟三和、张万和作坊都较近。二是宜宾地区在明清以来已有开采煤矿的历史,开采地主要集中于今屏山、珙县一带,屏山即在岷江沿岸,水运便利。值得一提的是,五粮液创始人、利川永作坊的老板邓子均除经营利川永作坊外,还与人合资经营和丰米厂和宝殊煤厂,以解决生产所需的烧煤和糠壳[32]。这一做法,也揭示了酒坊生产离不开粮食、煤炭等基础原料的供应,对其分布也有一定影响。

三 其他城镇内白酒作坊的地理分布

如前文所述,便于生产、利于销售是影响白酒作坊地理分布最重要的因素。由此在宜宾产生了酒坊分布于城墙外,临近城门、渡口、码头等现象,这些现象是否在其他城市内的白酒作坊也有所体现?我们对比考古发掘的白酒作坊遗址,重点以明清时期县、府级治所城市的白酒作坊遗址为考察单位,对其进行归纳梳理。

与宜宾城区白酒作坊分布特点相似的有水井坊遗址[33]。该遗址位于明清成都府治所区域,年代为明清时期,其选址很有特点。一是坐落在成都城外,二是处于成都府河、南河交汇点以东,毗邻二江航运的黄金水段,附近还有明清以来较为重要的“东大路”节点——“锦官驿”,地处水陆交通要道附近[34]。从其城外分布,紧邻水陆交通节点来看,与宜宾城区酒坊的分布规律相似,属于同一类型。

《成都通览》中记载水井坊周边还有胡庆丰隆糟坊(水井街)、周义昌永糟坊(外东星桥街)、谢裕发新糟坊(星桥街)、彭八百春糟坊(中东大街)、杨义丰号糟坊(中东大街)[35], 可见这一带酒坊林立。这种集中分布的现象也与宜宾白酒作坊分布相似。

另一处可兹举例者,是绵竹“天益老号”遗址[36]。该遗址位于绵竹市棋盘街与春溢路交汇处,通过比对明清城墙,可知在西城墙外侧位置,城外这一区域还有诸葛双忠祠、祥符寺等历史遗迹,亦是位于历史文化底蕴深厚之处。值得注意的是,民国《绵竹县志》载,“城西外区井水蒸烤成酒香而冽,若别处则否。现有大曲房二十五家”[37]。此条记载可说明两点,一是时人已注意到优质水源的重要性,二是绵竹在民国时期有20余家酒坊。而天益老号遗址正位于城西外,靠近“城西外区井水”处,也略可推断,其周边亦分布有其他酒坊,这也是为临近优质水源而布局城外,聚集分布的一例。

再以近年发掘的安徽濉溪明清时期酿酒作坊遗址为例,该处遗址共发现有3处槽坊,通过文献对比,分别是祥源、大同聚和魁源[38]。与上述所列举酒坊遗址分布在城外不同的是,这几处作坊皆在濉溪故城城内,具体位于北部东西向的长丰街。至民国时期,可查的72处白酒 作坊主要分布在城内两条东西向主干道旁(图六)[39]。虽然分布在城内,但集中在沿北侧和西侧城墙一线,也是聚集分布的表现。濉溪位于濉河西侧,是隋唐大运河的故道,靠近交通要道处的特点也显而易见。至于临近城门或码头这些现象,体现得并不明显。

图六 濉溪酒坊民国时期72酒坊分布示意图

其余如李渡遗址、泰安作坊遗址等,由于分布在镇一级的单位,在参考对象上不具有可比性。但可明确的是,这些城镇也位于较重要的集贸之地。如李渡遗址所在的李渡镇,在两宋之际形成圩市,元末明初已发展成远近闻名的大圩镇和商业市场[40]。

孙华曾指出,从分布区位来看,白酒作坊建造在便于销售的城市和交通线路上,白酒老作坊体现的是城镇文化景观[41]。可见,处于中心城镇或交通要道是酒坊分布在宏观层面的体现,而具体到某一城址,受限于各地不同的位置、城市布局等,其分布会有各自的规律,但如聚集分布、处于方便销售的地段等都是共同特点。

值得注意的是,宜宾城区是明清时期“府”一级治所所在地、当今“地级市”政府所在地区中,少有的包括数量较多、仍在生产且具有较大影响力的传统白酒作坊及酿酒考古遗址的城市。它为我们提供了价值丰富的白酒文化遗产研究对象。我们仅以其中的火烧房遗址为例,该遗址保留有明晰的前店后坊格局,前临进出城门的主干道,附近有明代牌坊(百二河山坊)、明清城墙遗存、清代城墙城门(“固圉”门)、长发升白酒老作坊(中国世界文化遗产预备名单)等不同时期、不同类型的文化遗存(图七),是反映元以来城镇白酒作坊文化价值的重要资料。由于宜宾城区白酒作坊特有的地理分布,形成了多种不同类型文化遗存以城镇为载体共存一处的现象。这在后期的保护利用等工作中必须加以重视。

图七 火烧房遗址周边遗存分布示意图

四 结语

宜宾城区因其特殊的地理位置、城市格局和酿造工艺手法,形成了具有自身特色的酒坊地理分布现象。这些现象或多或少在其他具有酿酒作坊遗址的城市也有所体现。针对白酒作坊遗址的保护利用工作,我们应结合酒坊所在城市本身的城市发展、城市格局,及酒坊周边同类或相关文化遗存,将其纳入一个整体综合研究,揭示其特有的文化价值与内涵,为相关工作打好基础。

附记:本文得到了四川省文物考古研究院孙智彬先生、王彦玉女士,宜宾市博物院薛加友先生的指导、资料协助等多方面帮助,在此表示诚挚谢意。

注释:

[1]语出韦皋《咏石城山》:“界天白岭胜金汤,镇压西南天半壁”。

[2]江玉祥:《重碧倾春酒 轻红擘荔枝——宜宾酒史札记》,《中华文化论坛》2009年第4期。

[3]四川省文物考古研究院、宜宾市博物院:《宜宾地区古代酿酒作坊、遗址调查简报》,《四川文物》2013年第4期。

[4]四川省文物考古研究院、宜宾市博物院:《四川宜宾喜捷槽坊头明代白酒作坊遗址发掘简报》,《文物》2013年第9期。

[5]资料现存四川省文物考古研究院。

[6]马相金:《历史地理视角下的中国酒业经济及酒文化研究》,硕士学位论文,南京师范大学,2011年。

[7]同[3]。

[8]〔晋〕常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,第175页,上海古籍出版社,1987年。

[9]〔清〕王麟祥修,〔清〕邱晋成等纂:《(光绪)叙州府志》卷八《城池》,《中国地方志集成·四川府县志辑》第28册,第175页,巴蜀书社,1992年。

[10]王彦玉:《明代宜宾城考》,宜宾市博物院编:《西南半壁》,第123~130页,文物出版社,2021年。

[11]〔明〕刘大谟、杨慎等纂修:《(嘉靖)四川总志》卷八《叙州府》,北京图书馆古籍出版编辑组编:《北京图书馆古籍珍本丛刊》第42册,第154页,书目文献出版社,1996年。

[12]〔清〕王麟祥修,〔清〕邱晋成等纂:《(光绪)叙州府志》卷八《城池》,《中国地方志集成·四川府县志辑》第28册,第175页。

[13]宜宾市博物馆编,罗培红主编:《宜宾酒史》,第168页,文物出版社,2020年。

[14]钟新垣:《“名酒之乡”宜宾曲酒的历史发展》,《戎城史志》1985年第2期。

[15]罗平编著:《宜宾市翠屏区街道史话》,第56页,四川民族出版社,2018年。

[16]傅崇矩编:《成都通览》,第194页,成都时代出版社,2006年。

[17]凌受勋:《民国时期宜宾的酿酒业和名酒五粮液的诞生》,《宜宾学院学报》2012年第2期。

[18]郭五林著:《五粮液酒文化研究》,第66~67页,清华大学出版社,2017年。

[19]〔清〕刘元熙修,李世芳纂:《(嘉庆)宜宾县志》卷四八《艺文》,第510页,(台北)成文出版社,1976年。

[20]蓝勇:《盆地东大路与四川“东大路经济带”的兴衰》,《历史地理研究》2021年第4期。

[21]同[20]。

[22]凌受勋:《清代、民国时期水码头宜宾的商贸和物流——基于档案史料的考察》,《宜宾学院学报》2015年第4期。

[23]同[22]。

[24]该图为成套1∶500实测图,基本覆盖宜宾三江口区域,现存宜宾市博物院。

[25]张铭:《历史时期成渝双子城互动中心、路径变化研究》,《文史杂志》2022年第2期。

[26]凌受勋:《清代、民国时期以水码头宜宾为起点的滇边岸盐路》,《宜宾学院学报》2015年第10期。

[27]孙望山:《宜宾“五粮液”》,中国人民政治协商会议四川省宜宾市委员会、文史资料研究委员会编:《宜宾文史资料选辑》第2辑,第33页,1982年。

[28]a.同[14];b.凌受勋著:《宜宾酒文化史》,第139~140页,中国文联出版社,2012年。

[29]徐建青:《清代前期的酿酒业》,《清史研究》1994年第3期。

[30]凌受勋著:《宜宾酒文化史》,第86~88页。

[31]罗平编著:《宜宾市翠屏区街道史话》,第56页。

[32]四川省南溪县志编纂委员会编纂:《南溪县志》,第715~716页,四川人民出版社,1992年。

[33]成都市文物考古研究所、四川省文物考古研究所:《四川成都水井街酒坊遗址发掘简报》,《文物》2000年第3期。

[34]陈剑:《浅析水井街酒坊的生成原因》,《四川文物》2001年第6期。

[35]傅崇矩编:《成都通览》,第526~527页。

[36]四川省文物考古研究院等:《2004年绵竹剑南春酒坊遗址发掘简报》,《四川文物》2007年第2期。[37]王佐、文显谟修,黄尚毅等纂:《(民国)绵竹县志》卷九《实业》,《中国地方志集成·四川府县志辑》第22册,第614页。

[38]安徽省文物考古研究所:《安徽濉溪明清时期酿酒作坊遗址》,《大众考古》2019年第8期。

[39]陈超:《一壶浊酒喜相逢——考古所见濉溪明清酿酒的历史》,《大众考古》2020年第1期。

[40]江西省文物考古研究所:《江西进贤县李渡烧酒作坊遗址的发掘》,《考古》2003年第7期。

[41]万娇、孙华:《中国白酒老作坊》,《世界遗产》2014年增刊。