油茶籽油精炼过程中品质指标的变化规律研究

2022-06-22吴雪辉何俊华翁依洵

吴雪辉, 何俊华, 翁依洵, 魏 端

(华南农业大学食品学院1,广州 510642)(广东省油茶工程技术研究中心2,广州 510642)

油茶籽油是从山茶科植物油茶(Camellia oleifera Abel.)种子中提取的油脂,是我国特有的木本食用油,具有极高的营养价值和保健功效。油茶籽油的脂肪酸组成与橄榄油极为相似,单不饱和脂肪酸——油酸质量分数高达80%以上,是植物油中含量较高的,据国外流行病学的调查发现,膳食中的单不饱和脂肪酸与冠心病的死亡率之间呈明显的负相关[1]。此外,油茶籽油中还含有多种对人体健康有益的脂质伴随物,如维生素E、植物甾醇、多酚和黄酮等。VE是一种天然的抗氧化剂,具有预防动脉硬化和心脑血管疾病、提高机体免疫力、延缓衰老、抗肿瘤等多种生理功能[2, 3];植物甾醇也是油茶籽油中重要的有益脂质伴随物,具有降低血液中胆固醇的水平,以及广泛的抗炎、抗癌、免疫调节作用,被誉为“生命的钥匙”和“血管的清道夫”[4, 5];油茶籽油中的多酚是一种天然的抗氧化剂,具有抗氧化、清除自由基、抗肿瘤、抗病毒、预防心脑血管疾病以及降血脂等保健功能[6,7];黄酮也具有抗炎、抗氧化作用,具有保肝、降脂、调节免疫、改善体内微循环等功效[8, 9]。

从植物油料中提取的毛油,一般需要经过精炼,除去游离脂肪酸、胶质、蜡、极性脂质、氧化产物、色素、不良性气味、微量金属等杂质,来提高口感,改善工艺性能,延长产品的保质期。但精炼过程中的碱炼脱酸、高温活性白土脱色、真空脱臭等操作也会对油脂中的有益成分造成一定的影响。曹健等[10]研究了稻米油精炼过程中VE、谷维素及甾醇等营养成分的变化,结果表明,VE质量分数下降了37.92%,谷维素质量分数下降了 23.05%,甾醇质量分数下降了 22.69%。宋新阳等[11]探讨了实验室条件下的脱胶、脱酸、脱色、脱臭工艺参数对菜籽油中甾醇和生育酚保留率的影响。温宝莉[12]分析测定了紫苏籽油在精炼各阶段的理化指标、生物活性成分及抗氧化活性、氧化指标与氧化稳定性,并对货架期进行了预测。张超奇等[13]的研究显示,大花黄牡丹籽油的碘价、酸价、过氧化值、皂化值等在精炼各阶段存在显著差异,脱胶和脱臭工序分别对牡丹籽油的硬脂酸和棕榈酸两种成分有显著影响。精炼过程对油茶籽油品质的影响研究不多,郭华等[14]研究了油茶籽油精炼过程中理化指标的变化;邓龙等[15]以江西一家企业精炼过程不同阶段油茶籽油为原料,测定了精炼过程中茶多酚、α-生育酚和角鲨烯等活性成分的变化。不同企业的毛油质量、精炼工艺条件都有一定的差异,因此,本研究通过测定各精炼阶段的油茶籽油理化指标、有益脂质伴随物含量、脂肪酸组成等品质指标,探讨油茶籽油精炼过程品质的变化规律,为优化油茶籽油加工工艺技术,生产出高品质油茶籽油产品提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验材料与主要仪器设备

压榨毛茶油、脱酸油、脱色油、脱臭油、脱蜡油:取自广东省内的某一油茶籽油生产企业。

没食子酸标准品,β-谷甾醇标准品,芦丁标准品,α-,β-,γ-,δ-生育酚标准品:纯度≥ 98%;乙酸酐、三氯甲烷、无水乙醚、石油醚(30~60 ℃)、甲醇、乙醇、正己烷、环己烷、异辛烷、冰乙酸、硫代硫酸钠、氢氧化钠、一氯化碘、硝酸铝、亚硝酸钠、碘化钾、浓硫酸、p-茴香胺、无水硫酸钠、钼酸钠、福林酚:均为分析纯。

RE-52AA旋转蒸发仪,TU-1901紫外可见分光光度计,TDL-5-A低速台式大容量离心机,DGG-9420A电热恒温鼓风干燥箱,Waters 2695高效液相色谱仪,Agilent 7890B气相色谱仪。

1.2 油茶籽油精炼工艺流程

压榨毛茶油→碱炼脱酸与水洗→白土吸附脱色→过滤→真空脱臭→冷却脱蜡→过滤→脱蜡油

压榨提取的毛茶油经过滤除去不溶性杂质,由于磷脂含量较低,经过脱酸水洗后可除去大部分磷脂,因此没有脱胶工序。

碱炼脱酸水洗:采用烧碱进行中和,通过测定毛茶油酸价计算出碱的添加量,在搅拌下加热至60~65 ℃,停止搅拌,静置沉淀6~8 h,然后用90~95 ℃的软水洗涤、真空干燥至含水量在0.1%以下。

脱色:采用活性白土,添加量为油质量的1%~3%,脱色温度:80~90 ℃,时间20~30 min。

真空脱臭:温度220~240 ℃;真空度一般保持在200~300 Pa;时间:2~2.5 h。

冷却脱蜡:在4~8 ℃下保温48~72 h,过滤后即得脱蜡成品油。

1.3 分析测试方法

水分及挥发物含量:采用烘箱法测定(GB/T 14489.1—2008);酸价:采用冷溶剂指示剂滴定法测定(GB 5009.229—2016);过氧化值:采用滴定法测定(GB 5009.227—2016);p-茴香胺值:采用分光光度法测定(GB/T 24304—2009);碘值:采用硫代硫酸钠滴定法测定(GB 5532—2008);多酚:采用Folin-Ciocalteu法[16];黄酮:采用硝酸铝-亚硝酸钠比色法[17];植物甾醇:采用磷硫铁比色法[18];类胡萝卜素:采用分光光度法[19]。

VE:参照GB 5009.82—2016的方法,采用高效液相色谱法测定。色谱条件:色谱柱为酰氨基柱(柱长150 mm,内径3.0 mm,粒径1.7 μm);柱温:30 ℃;流动相∶正己烷∶[叔丁基甲基醚∶四氢呋喃∶甲醇混合液(20∶1∶0.1)]=90∶10;流速:0.8 mL/min;荧光检测波长:激发波长294 nm,发射波长328 nm;进样量:10 μL。

脂肪酸组成:参照GB 5009.168—2016的方法,先将油茶籽油样品甲酯化,然后采用气相色谱法进行测定;色谱条件:色谱柱采用DB-23毛细管柱(60 m×0.25 mm×0.25 μm);进样口温度250 ℃;进样:1.0 mL;载气(N2)流速2 mL/min;燃气(H2)流速为30 mL/min;分流比1∶10;检测器温度250 ℃。升温程序:色谱柱起始温度130 ℃,然后以10 ℃/min上升至180 ℃,在这状态下保持10 min,然后以15 ℃/min速度上升至215 ℃,保持5 min,最后以5 ℃/min上升到230 ℃,保持5 min。

1.4 数据处理软件

采用 SPSS 26.0 软件进行单因素方差分析,数据以 “平均值±标准偏差”表示,所有实验均重复3 次,P<0.05为差异显著;采用SPSS 26.0 软件基于皮尔逊法对数据进行相关性分析,采用Origin 2020软件绘制相关系数图;采用SIMCA 16.0 软件进行主成分分析。

2 结果与分析

2.1 精炼过程中油茶籽油主要理化指标的变化

测定了毛茶油、脱酸水洗油、脱色油、脱臭油、脱蜡油等各精炼阶段油茶籽油样品的酸价、过氧化值、p-茴香胺值、总氧化值、碘值,结果如表1所示。油茶籽油中水分及挥发物经脱酸水洗后有所增加,脱色后下降,之后变化较小;酸价在碱炼后明显下降,由毛茶油的2.32 mgKOH/g下降到0.3 mgKOH/g,高温脱臭后进一步下降;过氧化值在脱酸后有所上升,经脱色、脱臭和脱蜡后显著降低;p-茴香胺值表征的是油脂过氧化物的二级产物醛、酮、醌的含量,经过碱炼脱酸水洗后,大幅下降,但是脱色后又略有增加,因为脱色过程活性白土可以催化油脂初级氧化产物氢过氧化物降解形成醛酮,脱色的温度又不足以使二级产物分解成更小的小分子,而在脱臭过程中,醛酮在高蒸气压下会挥发,或高温可使二级产物进一步分解,导致p-茴香胺值略有降低;总氧化值为衡量油脂氧化的综合指标,是p-茴香胺值和2倍过氧化值的和,其变化趋势与过氧化值、p-茴香胺值一致,随着精炼过程的进行,显著下降;碘值在精炼过程变化幅度较小,略有升高。这与甘光生等[20]对大豆油的精炼结果一致,精炼工艺中脱色、脱臭降低酸价、过氧化值,但脱色过程会导致p-茴香胺值提高,碘值在精炼过程的变化不显著。总之,通过精炼过程,除去了油茶籽油中的大多数杂质,酸价、过氧化值、p-茴香胺值、总氧化值大幅下降,理化指标明显改善,工艺性能提高,达到了压榨一级油茶籽油国家标准(GB/T 11765—2018)。

表1 精炼过程中油茶籽油样品理化指标的变化

2.2 精炼过程油茶籽油中有益脂质伴随物的变化

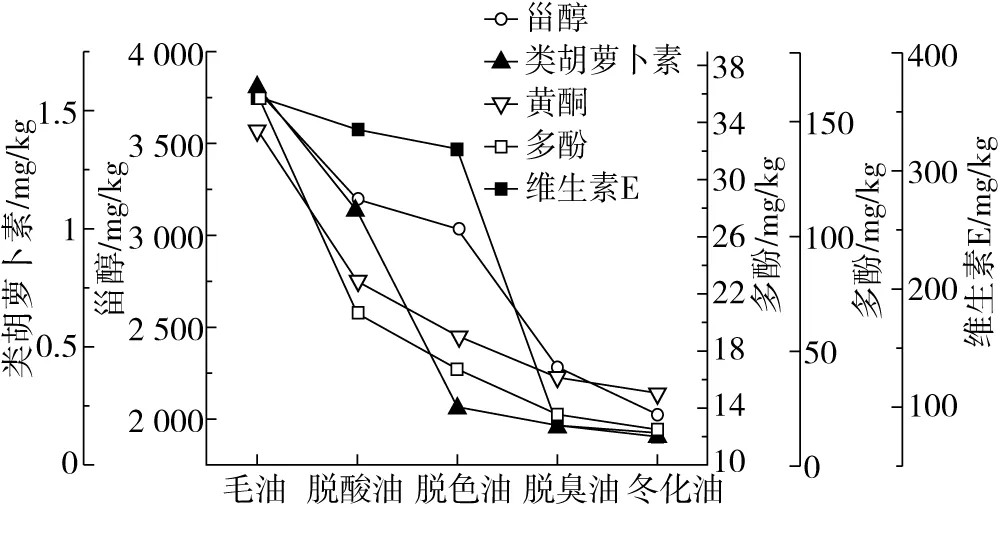

分析测定了油茶籽油精炼各阶段样品中甾醇、多酚、黄酮、VE、类胡萝卜素等成分的含量,结果如图1所示。油茶籽油精炼过程中甾醇的含量明显降低(P<0.05),由毛油中的3 792.33 mg/kg降低至脱蜡油的2 030.84 mg/kg,总损失率为46.45%。脱酸、脱色、脱臭、脱蜡工序分别下降15.82%、5.01%、11.07%。脱臭过程甾醇损失最大,为24.69%,主要是因为甾醇分子在 C5~C6 之间存在双键,在高温条件下不稳定,可能会发生氧化与降解,油茶籽油中的游离甾醇大部分在高温高真空下进入到脱臭馏出物中而造成损失;其次是脱酸过程,甾醇损失率为15.82%,因为碱炼中和反应生成的脂肪酸盐是一种具有较强吸附和吸收能力的表面活性物质,沉降过程将油茶籽油中的一些有益成分带入沉降物内一起下降,造成损失;脱蜡和脱色工序相对损失较小,分别为11.07%和5.01%。该结果与程敏等[21]的研究结果类似,结果表明,椰子油精炼过程中总甾醇含量显著降低,损失率达63.77%,其中碱炼工序的损失率最大,降幅为54.97%。

图1 精炼过程中甾醇含量的变化

从图1可以看出,精炼过程中多酚含量从毛油的36.14 mg/kg降低到成品油的12.60 mg/kg,总损失达到65.14%,其中,脱酸、脱色、脱臭阶段多酚含量变化达到显著水平(P<0.05),分别为42.92%、18.91%、18.77%,脱蜡过程多酚含量损失为7.29%,变化差异不显著(P>0.05)。与丁新杰[22]的结果相似。因为多酚呈弱酸性,在碱炼脱酸时与碱液发生反应,造成酚类物质的损失,且酚类属于极性物质,极易溶于水,碱炼后的水洗,造成部分酚类物质溶于水而进一步损失;在脱色阶段因活性白土的吸附与脱臭阶段受到高温损失也会造成一定的下降。

图1显示,油茶籽油中黄酮含量随着精炼过程的进行显著下降(P<0.05),由毛油的146.78 mg/kg到脱蜡油的51.30 mg/kg,总损失为65.05%,脱酸、脱色、脱臭、脱蜡各工序的损失率分别是37.08%、22.59%、19.93%、10.39%。

由图1可知,精炼过程对油茶籽油中VE的含量影响较大,总的损失率达79.57%,从361.50 mg/kg 减少到了73.85 mg/kg,其中,降低最明显的是脱臭过程,损失率为74.15%,其余工序损失相对较小。因为VE对热、酸较稳定,对碱不稳定,碱炼脱酸会造成少量的VE,脱蜡过程因低温絮凝作用,少量VE随着蜡质成分被去除,脱臭过程主要是VE随着真空进入脱臭馏出物中,引起大量损失,有研究表明,油茶籽油脱臭馏出物中VE的含量高达1 213 mg/kg[23]。李鹏等[24]对精炼过程玉米油中微量成分的研究也得到类似的结果。

图1显示,类胡萝卜素在精炼过程中的总损失率为90.63%,脱色、脱酸和脱臭过程其含量变化显著(P<0.05),损失率分别达到75.95%、32.69%和29.73%,脱色过程经过活性白土的吸附作用,大部分类胡萝卜素被去除;强碱环境对类胡萝卜素影响较大,邵金华等[25]研究表明,在0.4%NaOH条件下,类胡萝卜素比在酸性条件下分解得更快;类胡萝卜素对热稳定性较差,脱臭过程中在高温环境下类胡萝卜素的共轭双键容易被氧化破坏,分解为小分子物质。

2.3 各精炼工序对油茶籽油中有益脂质伴随物的影响顺序

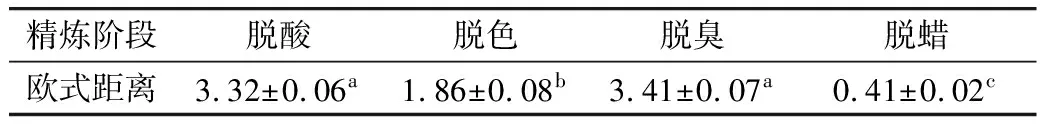

为了进一步探明各工序对油茶籽油中有益脂质伴随物的影响大小,将精炼各阶段油茶籽油样品的甾醇、多酚、黄酮、VE、类胡萝卜素等指标数据经无量纲化处理后进行主成分分析,各样品的主成分得分情况如图2所示,不同精炼过程中的油茶籽油样品在主成分得分图上明显地区分开来,说明精炼各阶段油茶籽油中有益脂质伴随物的变化明显,差异较大。各工序样品之间的欧式距离见表2。脱酸和脱臭的欧式距离较大,分别为3.32和3.41,其次是脱色,为1.86,脱蜡最小为0.41,说明在整个精炼过程中,脱酸和脱臭两道工序至关重要,对油茶籽油中有益脂质伴随物的影响甚大。

图2 精炼各阶段油茶籽油中有益脂质伴随物的主成分得分图

表2 精炼各阶段样品的欧式距离

2.4 精炼过程中油茶籽油脂肪酸组成的变化

采用GS-MS分析法对精炼过程各阶段油样制品的脂肪酸组成进行测定,结果如表3所示。油茶籽油中的主要脂肪酸为棕榈酸、以硬脂酸、油酸和亚油酸等,其质量分数范围分别为9.03%~9.56%、2.61%~3.01%、79.54%~80.89%、6.53%~7.49%、

表3 精炼对油茶籽油脂肪酸组成的影响/%

0.87%~0.91%,各种脂肪酸含量在精炼过程中有少许的差异,主要是单不饱和脂肪酸含量经过精炼后略有升高,而多不饱和脂肪酸含量略有降低,但总的饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸从毛油到成品油基本维持不变。这与薛菁等[26]对苦杏仁油精炼过程的研究结果一致,其结果显示,精炼前后苦杏仁油脂肪酸组成基本不变。

2.5 相关性分析

通过对油茶籽油精炼各阶段的理化指标和有益脂质伴随物、脂肪酸组成进行皮尔逊相关性分析,结果显示,油茶籽油的酸价、过氧化值、p-茴香胺值、总氧化值与有益脂质伴随物之间的相关性较大。其中,酸价、p-茴香胺值都与多酚含量呈极显著(P<0.01)正相关,和黄酮含量呈显著(P<0.05)正相关,酸价、p-茴香胺值与多酚的相关系数都为0.96,与黄酮的相关系数分别为0.93、0.94;过氧化值、总氧化值都与甾醇含量呈显著正相关,和VE含量呈极显著正相关,过氧化值和总氧化值与甾醇的相关系数分别为0.88和0.98,与VE的相关系数分别为0.96和0.97;碘值与有益脂质伴随物之间都呈负相关,但不显著;水分及挥发物与有益脂质伴随物之间的相关性很小;脂肪酸组成中硬脂酸与过氧化值和总氧化值为显著负相关;碘值与多不饱和脂肪酸呈显著负相关,因为碘值主要反映的是油脂的不饱和程度,是脂肪酸不饱和键的数量或在甘油三酯中位置的反映参数;其余指标之间的相关性不显著。

3 结论

油茶籽油中有益脂质伴随物VE、甾醇、黄酮、多酚、类胡萝卜素等含量的精炼损失率分别达到了79.57%、46.45%、65.05%、65.14%、90.63%,其中,VE和植物甾醇损失较大的是在脱臭阶段,分别为74.15%和24.69%,多酚和黄酮损失较大的为脱酸阶段,达42.92%与37.08%,类胡萝卜在脱色阶段损失是74.15%;经主成分分析,各精炼工序对油茶籽油中有益成分的损失顺序为脱臭>脱酸>脱色>脱蜡。根据毛茶油的品质进行适度精炼,特别是控制好脱臭和脱酸两道工序,对保留油茶籽油中有益脂质伴随物,提高油茶籽油的营养与功效极为重要。精炼过程对油茶籽油脂肪酸组成和各种脂肪酸含量的影响不大。精炼后,油茶籽油的酸价、过氧化值、p-茴香胺值和总氧化值等理化指标显著降低,理化指标的变化与有益脂质伴随物之间的相关性较大,但与脂肪酸组成之间的相关性较小。酸价、p-茴香胺值都与多酚含量呈极显著(P<0.01)正相关,和黄酮含量呈显著(P<0.05)正相关,过氧化值、总氧化值都与甾醇含量呈显著正相关,和VE含量呈极显著正相关。