“我愿意改行,随时听从祖国的召唤”

2022-06-22刘舒扬朱东君

刘舒扬 朱东君

周光召,1929年5月15日出生于湖南宁乡。

“我知道你们为什么来采访我,马上就是氢弹爆炸成功55周年了。”中国工程院院士、当年参与了氢弹研究工作的杜祥琬见到《环球人物》记者时,如是说道。55年前的6月17日晚上,在北京西郊花园路3号院上班的人们发现,单位大门口的地上突然多了一张纸,红彤彤的,凑近一看,是《人民日报》发出的庆祝我国第一颗氢弹爆炸成功的喜报。杜祥琬笑着告诉记者:“不知道谁了解到我们院是做这个事的,就把‘喜报’贴到大门口的地上。”

杜祥琬口中的“我们院”,是第二机械工业部(以下简称二机部)第九研究院(今中国工程物理研究院,以下简称九院),上世纪六七十年代,那里群星璀璨,汇集着朱光亚、彭桓武、邓稼先、周光召、于敏、王淦昌、郭永怀、黄祖洽等一批大科学家。到今年6月17日,那声来自新疆罗布泊的氢弹爆炸成功的巨响已过去55年,23位“两弹一星”(核弹、导弹、人造卫星)功勋科学家仅3位健在,周光召是其中之一。他刚刚过了93岁高龄的生日。

当年跟在他们这些大科学家身后的年轻人杜祥琬,如今也已84岁了,这位应用核物理、强激光技术和能源战略专家听说我们想了解周光召等人的故事,毫不犹豫地答应了采访。通过他和其他身边人的讲述,我们得以走近周光召,也走近了原子弹、氢弹、导弹研究领域的先驱们,走近了那个星光熠熠的年代。

“那半年可真够赶的。”回忆起从氢弹原理试验成功到氢弹爆炸成功的那半年,杜祥琬又笑了。当时法国也在探索氢弹,为了抢在法国前面爆炸,长中国人的志气,时任九院理论部第一副主任的周光召鼓励大家咬紧牙关,理论部大楼每天晚上都是灯火辉煌。“大家很默契地做好自己手头的工作,也不需要特地加油打气,我们都有切身感受,知道中国一定要站起来,爱国从来都不是一件抽象的事。”杜祥琬对记者说。

这在周光召身上表现得更为具体。上世纪60年代,欧洲、美国的科研机构都向周光召发出访问邀请,还提出承担全部费用,如此殊荣在当时的中国物理界是独一份。可这些邀请都如石头扔进大海,毫无回应,周光召在国际学术界“消失”了。与此同时,北京花园路上一幢4层小灰楼里,却多了一名青年的身影,白净的脸,短衣短裤,中等身材,因为对花粉过敏,总戴着口罩,路过的人向他打招呼,叫他“老周”——他就是来到九院理论部工作的周光召,理论部那时的主任是邓稼先。

周光召是以天才科学家的形象出现在这里的。1961年5月他到来时,已有好多同事“未见其人,先闻其名”。比周光召早几年来的中国工程院院士胡思得记得,大学就在一本从俄文翻译过来的杂志上看到周光召的报道,那时周光召在苏联杜布纳联合原子核研究所(以下简称杜布纳)工作,报道称赞他年轻有为,才华出众。

胡思得所说的杜布纳,当时聚集了社会主义阵营国家的许多科学家,科研水平全球领先。周光召4年里发表了30多篇论文,在国际物理学界声名远播。后来与周光召相熟的诺贝尔物理学奖得主杨振宁,就是那时第一次听说周光召的:“美国所有高能物理领域的人都知道他是一位中国年轻的研究员,是当时最杰出的、最有新思想的一个物理学家。我记得很清楚,周光召那时候发表过的好几篇文章我都仔细研究过,而且在一些学术讨论会上,也都是大家热烈讨论的题目。”

正当周光召在科学界崭露头角时,中苏关系开始恶化,去留问题摆在他的面前。恰在此时,时任二机部副部长的钱三强赴苏,与周光召有一次长谈,就中国如何发展核武器谈了自己的观点。“这次谈话对我影响很大,使我知道了党中央发展核武器以加强国防建设的紧迫性和重要性。我决定回国,将自己投身到‘两弹一星’的研制中去。”周光召日后回忆道。他主动请缨:“作为新中国培养的一代科学家,我愿意放弃自己搞了多年的基础理论研究工作,改行从事国家急需的工作任务,我们随时听从祖国的召唤。”

周光召进入九院时,理论部正面临一个令人头疼的问题,有一个关键数据始终和苏联方面给的对不上,前前后后已经算了9次。在仔细分析核查了同事们的计算过程后,周光召觉得问题不在这里,而在那个一直被视为“权威”的苏联数据。“这是一个非常大胆而具有挑战性的判断!包括所有的专家在内,我们都没有搞过原子弹,要能令人信服,必须有严格的论证。”胡思得说。周光召用了一个“最大功”原理——即便炸药没有任何耗散,能量全部作用于核材料,压力也达不到那个数值。这个论证方法言简意赅,得到一致赞同和支持,计算得以继续进行。1962年底,周光召协助邓稼先完成并提交了中国第一颗原子弹的理论设计方案。

1957年,周光召(右二)與王淦昌(右一)在苏联杜布纳联合原子核研究所工作。

中国第一颗原子弹在1964年10月16日爆炸成功。试验前夜的10月15日,周光召突然从时任二机部部长的刘杰那里接到一项紧急任务:认真估算一下中国首颗原子弹爆炸成功的概率是多少。布置任务的是周恩来。这颗原子弹所代表的重大意义让大家必须慎之又慎,刘杰说:“不正式爆炸,没有结果以前,那是提心吊胆的,大家都在紧张。”在不到16个小时中,周光召抓住要害,精准筛选出有效参数,连夜计算,确认爆炸成功的概率超过99%,除不可控因素外,原子弹的引爆不会出现任何问题。这为10月16日15时准时起爆中国第一颗原子弹提供了重要保障。

“光召兄的回来,使得中国1964年爆第一颗原子弹(比预想中)早了一两年。”杨振宁说。他记得美国报纸陆续有报道说中国研制原子弹的主要是哪些人物,周光召的名字屡屡出现在《纽约时报》上。

1963年,理论部的工作重心转移到突破氢弹原理上来。周光召和于敏、黄祖洽各率领一路人马展开攻关。氢弹完全是中国自力更生独立研制的,需要运用多门学科的知识,在这场群体攻坚战中,周光召先自己学习、梳理相关材料,然后为大家讲授流体力学、等离子体物理等方面的知识,还编写了讲义。他讲课从不用讲稿,遇到复杂公式就在黑板上边讲边写,一步步把公式推导出来。这种工作方法周光召保持终身,也让他的研究生吴岳良印象深刻:“讨论同一个问题时,他不去看自己原来推导过的东西,而是重新推导,重新思考,有一个好处,就是在这个过程中可能会产生新的想法。”现在,吴岳良已经是中国科学院(以下简称中科院)院士、中科院大学学术副校长,他向《环球人物》记者回忆。

1974年,邓稼先(左二)、周光召(右二)、杨振宁(右一)游览北京颐和园时的合影。

在朱光亚、彭桓武主持下,邓稼先、周光召组织科技人员制定了关于突破氢弹原理工作的大纲:第一步,继续进行探索研究,突破氢弹原理;第二步,完成质量、威力与核武器使用要求相应的热核弹头的理论设计。当于敏领衔的攻关团队率先成功后,周光召又迅速集中精力,协助于敏。1966年12月28日,氢弹原理试验成功。1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功。

1999年9月18日,周光召获授“两弹一星”功勋奖章。可他自觉受之有愧,“无论是原子弹还是氢弹,远不是几个人的事情,是十万以上人的共同工作。如果要评价我其中的贡献,那只不过是十万分之一而已。”4年后,他把这枚奖章赠予家乡湖南的一所学校。他说,我很小就离开了故土,奖章与其自己收藏,不如赠给家乡,鼓励后人继续为祖国科研事业作贡献。

2019年,周光召九十寿辰时,中科院理论物理研究所和北京应用物理与计算数学研究所共同举办了一场“周光召院士从事科学事业65周年学术思想与科学精神研讨会”。诺贝尔物理学奖得主李政道专门发来贺信,信中说:“光召兄和我相识已久,相交甚欢,光召兄有大才,是世界著名理论物理学家。几十年来,光召兄和我共建中国高等科学技术中心,搭建国际科学交流平台、基础科学研究基地,为祖国培养了诸多基础科学人才。”

如果说投身“两弹”研制是周光召前半生的高光时刻,贯穿他后半生的则是为中国科技事业发展布局。诚如杨振宁所言:“他由一个理论物理学家转变为有影响力并深受尊重的政策制定者”。这次转身同样是应国家所需,代价是放弃了他钟爱的理论研究,但他依然无悔。

1980年初,邓小平在人民大会堂会见并宴请参加广州粒子物理理论讨论会的海内外学者,并提出要见一见中国粒子物理领域的优秀人才。钱三强立刻从宴席中请来几位科学家,特地把周光召放到前面着重介绍:“他50年代在苏联和国内做出了很好的工作成绩,起了关键性的作用,可算是国内新一代理论物理方面的佼佼者。”李政道接着说:“他不仅在国内同行中是佼佼者,包括我们在内,在所从事的粒子物理理论领域,他也是佼佼者。”邓小平听后欣喜地站起身和周光召握手。2天后在中共中央召集的干部会议上,邓小平提到这场讨论会和中国粒子物理理论研究。他说,我们已经有相当先进的水平,而且有一批由我国自己培养出来的取得了成就的年轻人,只是人数比一些先进国家少得多。邓小平指出,我们要逐渐做到,包括各级党委在内,各级业务机构,都要由专业知识的人来担任领导。

2年后,正在瑞士日内瓦西欧原子核研究中心工作的周光召收到召他回国的急电,他应召回国,先后任中科院理论物理研究所副所长、所长,1984年升任中科院副院长。“感觉人生又发生了一个大的转折”,周光召说。据时任钱三强秘书的葛能全回忆,在钱三强的办公室,钱三强与周光召就此事谈了很久,出来时周光召的眼圈都有些红。1986年底,吴岳良博士毕业前,周光召问他,在以后的人生中可能会面临多种选择,但一旦国家需要你,你是否能服从国家的需要?“当时我只是如实回答可以,后来才想到,那时老师自己是不是也面临新的选择。我想他是站在国家的高度思考后作出选择的,清楚哪个对国家的贡献会更大。”1987年,周光召升任中科院院长。

上世纪90年代前后,时任中国科学院院长的周光召(前左一)在黄淮海地区考察工作。

2022年6月8日,徐冠華在北京家中接受本刊记者专访,身前是周光召与他的合影。(本刊记者 侯欣颖 /摄)

“中科院真是一个与众不同的地方,把科学家当成宝,不拘一格发现人才,发挥科学家的积极性。我和光召同志的缘分也是从这里开始的。”80岁的国家科学技术部原部长徐冠华这样向《环球人物》记者回忆起他与周光召的相识。

“七五”科技攻关期间,中科院开展了两个重大地球科学项目,其中一个是三北防护林的遥感调查。徐冠华是遥感领域的专家,但那时并不在中科院工作。“光召同志和当时的中科院副院长孙鸿烈同志没有部门偏见,让我这个‘外人’做负责人。”项目结束,徐冠华于1991年当选为中科院学部委员(现称院士),随后被借调到中科院任遥感应用研究所所长,2年后升任中科院副院长。“光召同志不仅对我,对其他青年人都给予信任。”徐冠华至今感念周光召的知遇之恩,他家的客厅里,摆着一张放大的合影,照片中,头发花白的周光召身体侧向年轻许多的徐冠华,笑眼慈祥。“如果不是光召,我现在还不知道在哪儿呢。”2001年,徐冠华出任科技部部长,成为21世纪中国第一位院士部长。

“当时关于科技发展和改革的问题经历过很多争论,光召承受了压力。但他从来都是直率地表达自己的意见。”徐冠华说:“他是一个很温和的人,但在关键问题上从不让步。”

周光召对年轻科学家非常关心。他设立了院长特别基金,专门支持有潜力但缺经费的年轻人。吴岳良记得,很多做出成就的人都曾得到这个基金的支持。“他不会偏心自己熟悉的研究领域。对来申请的项目都会认真了解,只要有发展前景、重要,就尽快支持。”中科院原院长白春礼就是这一基金的受益者。他1987年从美国回到中科院工作时,在一次座谈会上提出课题经费困难,“光召院长当即对我说,‘你马上写个报告给我’,不到一个月,30万元的院长特别基金拨到了我的课题组,无疑是雪中送炭。”这成为白春礼回国后开始科研事业的一个起点。

在周光召眼里,科学要进步,就必须开放。“‘开放、交流、竞争、联合’最早是他在理论物理研究所和中科院开始实践的,后来又成为科技部建设国家重点实验室的一个方针。”吴岳良向《环球人物》記者介绍:“他倡导开放,说中科院不只是中科院的中科院,而是全国的中科院,不仅要开放期刊图书等学术资源,还要开放一定的科研经费,支持全国相关领域的科研工作者。不光在国内开放,还要在国际开放,理论物理研究所后来成立了国际顾问委员会,邀请十几位国际顾问委员会成员,周先生也参与进来,帮助营造了一个开放的学术氛围。”

周光召是突然病倒的。

那原本是一场交担子的会议。82岁的他把“973”计划专家顾问组组长的身份移交给了已卸任科技部部长的徐冠华,他是应邀前来和大家交流经验的。他高兴地说,我在顾问组做了十多年,“973”是我人生中很重要的经历。这个担子交给新一届顾问组,我觉得非常放心,相信你们能把这个计划继续做好。他还谈了一些心得体会,想多讲几句,但感到体力难支,提前结束了发言。“冠华,我有点累,就不讲了。”他低声说。可没过多久,会议现场的人看到,主席台上的周光召从椅子上偏倒下来。那一天是2011年11月15日。此后他再没离开过医院。

周光召的晚年是忙碌的。从中科院院长任上退下后,他从1996年起担任了10年中国科学技术协会主席,联系全国科技工作者,促进科学的普及和推广,自称科普工作的“开路小工”。同时,他还参与着科技界重大事项的讨论与决策,“973”计划就是其中之一。

“973”计划的全称是国家重点基础研究发展计划,由中共中央、国务院设立,于1997年6月正式启动,目的是解决国家战略需求中的重大科学问题。周光召是这个计划的专家顾问组组长,带领一批科学家担任项目咨询、评议和监督的工作。从1998年起,他在这个岗位上连续工作了12年。在缺乏自主创新的年代,中国创造的工业价值相当大一部分交给了外国公司。周光召说,中国要实现可持续发展和自立于世界民族之林,就必须掌握和发现最新的科学技术知识,推动基础研究,这是中国科技界的历史责任。

“光召同志是从事理论物理研究的,但‘973’计划几乎涵盖了基础研究的所有领域,为了学习各个领域的知识,他付出了极大的努力。”徐冠华回忆:“有生命科学家说,光召同志在生命科学领域提出的问题,有的比这个领域的专家还要深刻和尖锐。我们都很钦佩他对各个领域科学问题的深刻理解和综合分析能力。光召就是这样一位了不起的科学家。”

杨振宁也曾评价说:“周光召是个绝顶聪明的理论物理学家,他对理论物理的看法既能从大处看,又能在小的地方想出新的办法来。这就跟下围棋一样,既要有布局的能力,又要有想法的能力,他在这两方面都做得很成功。”这样的思维方式,帮助周光召实现了从科研到领导岗位的成功转身。

有一阵,周光召每星期都要请一两位年轻科学家去聊天,一聊就是几个小时,了解相关领域的进展,同时也会去思考怎么解决科学界的一些问题。“我问过老师,为什么他在多个领域都能做得很好。他告诉我,你必须瞄准一个方向,一直研究到最前沿,做到最好,之后再在这个高水平上把研究和思维方法拓展到别的领域。后来他进入新领域,都是先看这个领域最前沿的东西,看不懂的时候,再去找其他综述等材料。”吴岳良说。周光召总是走在前沿。“他看了很多东西,好些资料我都找不到,有些新书出版我也都是晚于老师才知道。”吴岳良博士毕业后出国做研究,1996年回国时发现,自己的老师可能是全国第一个用PPT作学术报告的人。“我的PPT技术就是跟他学的,而且好多软件都是老师帮我装的。”

2009年,时任“973”计划专家顾问组组长的周光召在会上讲话。

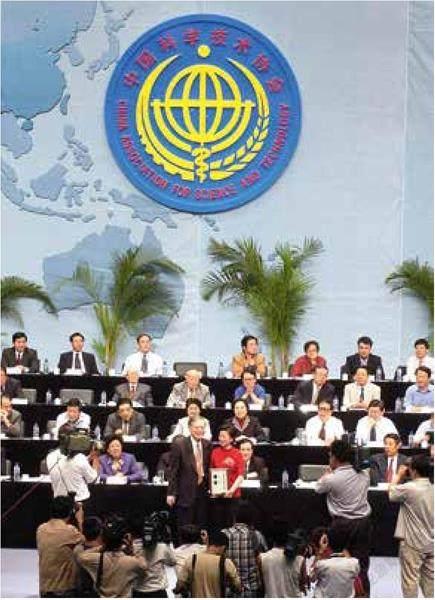

2003年中国科学技术协会学术年会召开,时任中国科协主席的周光召出席。

2001年前后,吴岳良去周光召家拜年。(吴岳良 / 供图)

2016年2月,整合了“973”“863”等多项科技计划的国家重点研发计划正式启动实施,旨在解决一批“卡脖子”问题的“973”计划也完成了其历史使命。重大基础研究怎么抓,项目怎么筛选、怎么组织,在这些方面,“973”走出了一条路。“光召同志是‘973’计划的领路人,‘973’计划也是他晚年最着力的重点工作之一。没有他,就没有‘973’计划的成就。”徐冠华对《环球人物》记者说。

“老师很少对我们谈他以前的经历,也很少提及他在‘两弹’中的贡献。”吴岳良告诉《环球人物》记者:“他认为如果事情是团队一起做的,就不要再把主要贡献、次要贡献分得那么清楚,因为大家都很重要,缺一不可。”不强调自己,他的心和情总放在别人身上。中科院办公厅原主任李云玲还记得,周光召刚就任中科院院长那几年,院里经费非常紧张,有的所连发工资都困难。一些中年科技人员长期超负荷工作,积劳成疾,英年早逝,周光召为此痛心不已。1991年他在全院年度工作會议上说到这种情况,哽咽良久,说不出话来。在《环球人物》记者此次采访过程中,所有受访者无一例外都提到周光召的人格魅力。徐冠华认为,这和工作无关,周光召就是一个爱人的人。

这样的故事特别特别多。吴岳良还记得,上世纪80年代在中科院理论物理研究所读书时,老师常在周末带着他们去外面改善伙食,半只鸡或一只鸡,桌上是一定会有的,“改善伙食肯定要有肉嘛”。下班看到学生们在打乒乓球,周光召也会兴致勃勃地加入,他的球技很不错,常常获胜。学生们向他请教问题,他也不坐着,就带着学生在楼下院子里一圈圈地散步,边走边讨论。空闲时,周光召还“发”面包给学生吃,从和面、揉筋、发酵、塑形到烤制都由他一人完成。“是那种欧式面包,他做得很好。我从德国回来时还特地带了专用酵母粉给他。”吴岳良“呵呵呵”地笑。有一年除夕他去拜年,发现老师又新增了一个爱好——摄影,尤其喜欢给别人拍。“他很会拍,招呼大家合影的时候就设置‘自动’模式。”

周光召与妻子郑爱琴感情很好。郑爱琴是生物化学家,当年在北京东郊的一个研究所工作,与在西边从事核武器研究的周光召距离遥远,交通也不便。考虑到丈夫的工作性质,她主动调到周光召的工作单位,发挥英语好的优势,改做科技情报调研工作,收集和翻译了大量外国文献,他们并肩作战,一起走过那段岁月。周光召很依赖妻子。该吃饭了,该喝水了,妻子总叮嘱他。“师母一直关注着周老师,她好像明白老师心里想什么。”在吴岳良的印象里,周光召和郑爱琴相互话不多,但非常默契。2009年老两口一起出席了庆贺周光召八十华诞的活动,都高高兴兴的,之后不久,郑爱琴就病倒了。徐冠华去探望了几次,都看到周光召陪护在旁。

再向前“倒带”,时间回到1976年7月,那时周光召还在九院。由于唐山大地震的缘故,九院所有员工和家属都搬到院前的抗震棚里,杜祥琬就在这时患上严重的细菌性痢疾,病倒了。“老周来看我,专门来看我,到我的房间里,什么话都不说。”坐在《环球人物》记者对面,杜祥琬突然哽咽,眼中泛泪:“他坐了20分钟,一句话也没说,但是我俩心里都知道。”

这样的爱人之心,也在师生之间默契传递。2007年离世的彭桓武是周光召的老师,周光召非常尊敬老师,每逢大年三十,总要去彭桓武家拜年。吴岳良也延续了这一传统,要分别上门给周光召和彭桓武拜年。彭桓武曾用一个比喻形容自己在“两弹”研究中所做的工作:我就是老房门口的那一对石狮子,只需要“把住门”,其他的交给年轻人去做。半个多世纪以来,这对“石狮子”从彭桓武变为周光召,如今又换成了吴岳良——他仍然带着学生扎在科研第一线,“发挥年轻人的创造性,这是我特别希望做到的事情”。