记忆与认同

——张岱《陶庵梦忆》《西湖梦寻》的回忆性书写

2022-06-21倪文燕

◎倪文燕

(安徽大学文学院,合肥 230039)

《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》虽在内容上是记物写景,但“梦忆”和“梦寻”显然表达得是对往事的回忆和追寻,正如《陶庵梦忆·自序》所言“遥思往事,忆即书之,持向佛前,一一忏悔。”[1]又见《西湖梦寻·张岱自序》中载“余生不辰,阔别西湖二十八载,然西湖无日不入吾梦中,而梦中之西湖,实未尝一日别余也……因作《梦寻》七十二则,留之后世,以作西湖之影”[2]。这两本书均作于明亡之后,《陶庵梦忆》大致成书于1644 至1674年,而《西湖梦寻》则可能撰于1654 至1671年。[3]而这两本写于明朝覆灭之后的书中所记述的事件多发生在万历、崇祯年间。尽管《西湖梦寻》中的有些篇章是作者重游西湖时所作,不完全是作者按过往记忆书写。然而,这些篇章在整本书中所占比重较少,而且重游之中总是夹杂着对过往的怀念,所以这两本书主要是对明朝旧事旧友的回忆与追寻。

一、对明代晚期文人群体的认同

哈布瓦赫在《论集体记忆》对回忆做出了分析,他认为回忆只有在一定的社会框架中才能完成,作为个体的“我”并不能独自完成“回忆”活动,也就是说社会框架参与了个体的记忆与回忆。一个群体内所有成员共享的、有关过去的陈述就是集体记忆。若一个群体拥有集体记忆,那么就容易形成归属感。一个群体通过不断地重温集体记忆促进群体成员强化自己的集体身份认同。[4]根据杨·阿斯曼的理论“被记住的过去”其实是主体对记忆进行自我选择的结果,其目的是形成“对过去的证实”,在一个共享的过去中,群体社会成员再次确证自己的集体身份。[5]《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》是张岱回忆活动的文学化表述,在文本中他不断地重述明代晚期(以下简称晚明)文人群体的生活方式,通过对过往生活的追溯,强化自己晚明文人的集体身份认同感。

明代文人热衷于戏曲,钟情于古玩,沉溺于品茶,寄情于山水。晚明时期的戏剧创作达到了高潮,不仅戏剧数量是之前的数倍,而且优秀的剧作家频出,他们不仅自己写戏还自己演戏,如汤显祖、徐渭等,除了这些著名的戏剧家,一般的士人也投身于梨园的行列,如冯梦龙、刘晖吉、陈洪绶、彭天赐等。①冯梦龙曾为知县,刘晖吉曾任浙江绍兴府推官,陈洪绶曾是内廷供奉。袁中郎《时尚》云:“古今好尚不同,薄技小器,皆得著名……当时文人墨士名公矩卿一时者,不知湮没多少,而请匠之名,故得小朽。”[6]有明一代的文人士人群体对山水自然也特别倾心,他们常常在山水、草木的世界中徜徉、游荡,探寻自然的奥秘和规律,领会造物主的率真,也期望借助自然让长期浸润在世俗世界丧失本心的自我复归到自然的状态,发掘自己的性情所在,而不是日益在酒场的声色和官场的虚伪中丧失本心、失去自我。如屠龙曾言“何以适志,青山白云。何以娱目,朝霞夕曛”。[7]除了这些,饮茶品茶也是晚明文人生活中不可缺少的一部分,在文人眼中饮茶可不是为了解渴,而是有着更高层次的精神象征,是文人区别于俗人的标志之一。罗廪曾云:“山堂夜坐,汲泉煮若。至水火相战,如听松涛,清芳满怀,云光湘澈,此时幽气,故难与俗人言矣。”[8]喝茶不仅仅是为了解渴,而是被赋予了一种哲学含义,需要在清远幽静的环境下进行,煮茶的声音如松涛,茶味清新,茶色如云,是俗人难以理解的,只有文人雅士才能领悟其中妙处。

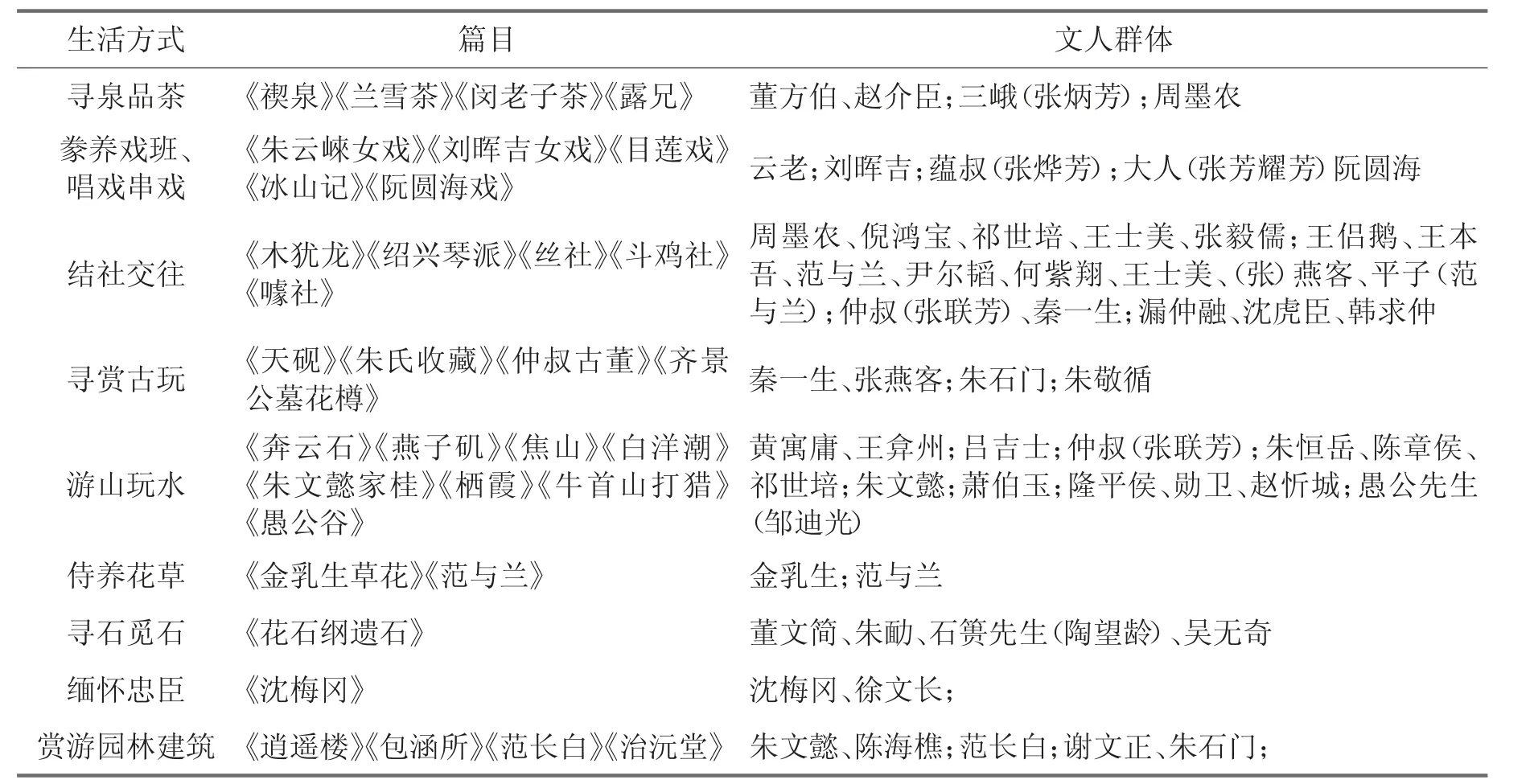

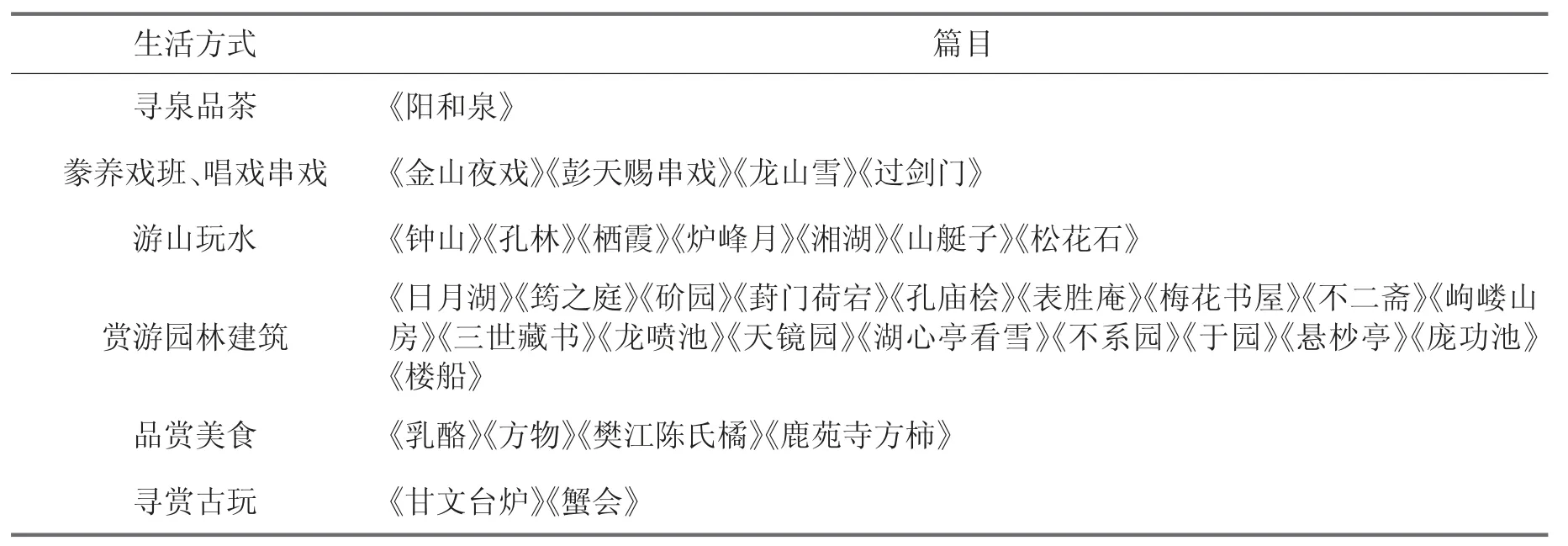

明代文人这些雅趣化的文娱活动在《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》中都有所体现,如《湖心亭看雪》《庞功池》《龙山雪》《西湖七月半》《彭天锡串戏》《闵老子茶》《方物》《木犹龙》等篇章,主要讲述晚明文人一些共同的兴趣爱好:寻泉品茶、蓄养声伎、唱戏练琴、鉴赏古玩、游历山水等。笔者以表格的形式部分地梳理了《陶庵梦忆》中展现出雅趣化生活方式的篇章和涉及的文人群体的情况(见表1),此表只对涉及具体姓名文人群体的篇目进行了梳理,张岱作为活动记述者几乎参与了所有活动,所以表中未将张岱列出。同时,笔者也对《陶庵梦忆》中张岱个人的生活方式和记述他们的篇章进行了梳理(见表2)。在两表对比中,不难发现晚明文人群体的文娱活动与张岱个人文娱活动高度重合,晚明文人群体形象和张岱的自我形象互为印证,侧面说明了张岱对自己晚明文人身份的认同感和归属感。以《陶庵梦忆·绍兴琴派》一文为例,文中记叙了绍兴琴派中的各色人物和不同琴友间的不同演奏风格。“丙辰,学琴于王侣鹅……戊午,学琴于王本吾……同学者,范与兰、尹尔韬、何紫翔、王士美、燕客、平子。与兰、士美、燕客、平子俱不成,紫翔得本吾之八九而微嫩,尔韬得本吾之八九而微迂……后本吾而来越者,有张慎行、何明台,结实有余而萧散不足,无出本吾上者。”[1]本篇的内容确实是记述琴派的组成人员、他们的师承关系以及各自的风格特征。然而,文中提及的范与兰、王士美等人,除了琴艺精湛外,在其他方面也颇有造诣,范与兰善养草木树植,王士美爱砚。而张岱本人也是全才,不仅精通诗文,而且在戏曲、园林、茶艺甚至美食方物等方面也有极高造诣(见表2)。

表1 《陶庵梦忆》展现的文人生活方式和文人群体表(部分)

表2 《陶庵梦忆》中展现张岱个人生活方式的篇目表

《西湖梦寻》由于体例关系,更加明了地体现了晚明文人的文娱活动。《西湖梦寻》在内容上大量借鉴了《西湖游览志》,体例上参考了刘侗、于奕正的《帝京景物略》,《四库全书总目》卷七六《地理存目》五云“其体例全仿刘侗《帝京景物略》。其诗文亦泉眼公安、竟陵之派。”[9]其以描写西湖景观为主,而且每篇在形式上也基本趋同,先是对景观进行描写,于后附上各家诗文,所附诗文多为同时代文人所作。于是,每个单篇都以地理空间为交集构成“互文性”关系,正文和后附诗文之间彼此照应、相互印证,构成复杂的文本互动运动。张岱自我形象和晚明文人群体形象,在文本的交织隐隐浮现,彼此互证。

在内容上,《西湖梦寻》又可以分为两类:一是名胜古迹类,其写作手法一般是先讲述其来历,再按照朝代记述其发展变化情况,介绍周围的环境和景色,间或记载其传奇故事或者名人游历此地的语句或者哲理故事。如《净慈寺》一文,正文主要讲述净慈寺修建史上的大事件,后附袁宏道的《莲花洞小记》一文和王思任《净慈寺》一诗,由此读者得以从不同视角想象净慈寺的景观,同时也能一窥晚明文人的文化生活。还有一类文章则在描写上更侧重于与楼宇、祠堂相关的具体人物,在对景色、建筑进行记述的同时,同时也对主人的事迹或者品格做了一些介绍。如《岣嵝山房》讲述的是奇人李茇幽致古美的居住环境以及“孑然一身、好诗”的别致生活方式,后附张岱、徐渭、王思任纪念此处的诗歌。《包衙庄》又名包涵所,是包应登在西湖上造的船楼,船楼总共有大小三号,分别置歌童声伎、载书画、储美人,船内装饰也是雕梁画栋,充满着奇思妙想。文人们还常在里面进行文娱活动,过着无比奢华腐迷而又精致雅趣的生活。后附陈涵辉所作的《南屏包庄》中对这样的生活方式充满了艳羡之情,“虽是逋仙亦恨贫”[2],这是连神仙都为之羡慕的生活方式。而在现实中,张岱此刻已经身处清朝,过着贫寒交加的生活,《甲午儿辈赴省试不归走笔招之》中写道:“稍欲出门交,辄恐丧所守。宁使短其炊,取余不敢苟。”[10]除了自身困窘的处境之外,当年那些好友早已失散,许多甚至阴阳相隔,简·奥斯曼在《集体记忆和文化身份》提到“身份固化”的概念:“在客观化的文化以及组织化的、正式的交流语境中,与群体及其身份的紧密联系依然存在,而且这种联系类似于在日常记忆中发现的联系。我们可以把这种情况下的知识结构指认为‘身份的固化’。”[5]即在一定具体的交流群体语境中,自我文化身份才会与集体文化身份相互指认才会产生“身份固”化。而张岱“身份固化”的条件已经丧失,清顺治年间,好友祁彪佳沉水自尽、张岱族弟张萼初以死殉国、知己函辉自缢而亡。好友亲眷不断离世,未离世者也都深居简出,以此“守节”,即他赖以产生文化身份的群体已经随着明代的灭亡而消失。而他不断地重述往事,实际上是为了抵抗“身份固化的”消失,“因为担心偏离了自己的原型而记住过去”[6]。除此之外,随着清王朝统治的开始,张岱在文本中所记述的文娱活动发生的地理空间也随之破坏,张氏一族为累代仕宦,同时富甲一方,文中所记载的天镜园、砎园、筠之亭、不二斋等都是其私家园林,而这些园林大都随着清兵攻入绍兴而被破坏,不复如前。而空间作为过往事件发生的背景、作为记忆的锚点,同样影响着主体的自我身份认同。就像英国学者罗伯特·贝文所说:“摧毁一个人身处的环境,对一个人来说可能就意味着从熟悉的环境所唤起的记忆中被流放并迷失方向。这是对人们丧失集体身份认同以及丧失他们身份认同稳定连续性的威胁。”[11]张岱在文本中不断复述对过往事物的记忆,不断询唤过往的时空,就是在寻求晚明文人的文化身份的认同,强化自我对这样一个文人群体的集体认同感,以当初处于社会中心的文人地位对抗当下新朝的边缘遗民身份。作为明朝遗民,身处清代的张岱物质上被剥削,身份上无归属,他漂泊无根。他留恋过往的时空,于是依据记忆、借用文字实现对过往的重建,以此抒发这种留恋之情。那些文娱活动和地理空间是过去的象征,象征着归属感、认同感和安全感,而清朝的铁骑在现实中早已将之踏碎,重温过去给予了张岱心理上的慰藉和“守节”的动力。

二、对明朝的政治认同

张岱虽经历两朝统治,但他始终保持着坚定的政治立场,即支持明王朝的统治。首先,在清朝正式实现地域统一之前,张岱积极参与反清复明运动。1644年清军攻破北京,崇祯帝于煤山殉国,这也标志着明王朝的覆灭。但朱明皇族在淮河以南依旧有大量宗族势力,当年5月朱由崧在南京称帝,年号弘光,由此开启南明王朝。但随着南京被清军攻破,南明政权也四分五裂,而各路政权的共同目的都是反清复明。张岱虽以著书立学为志,但在家国危亡之际,他亦加入了反清复明的政治运动。1645年跟随鲁王到达台州,并担任鲁王政权的监国“东懈布衣张岱上书鲁王曰‘臣岱谨启为监国伊始,万目具瞻,恳祈立斩拭君卖国第一罪臣,以谢天下,以鼓军心。’”[12]《陶庵梦忆》《鲁王》一篇则记载了鲁王驾临张岱家中之事,“岱接驾,无所考仪注,以意为之”[1]。其次,反清复明运动失败后,张岱没有选择归顺清朝统治者而是选择“不仕二姓”的生存方式[13],以明朝遗民身份生活,即便这样的生活方式让其陷入困窘之中,“年至五十,国破家亡,避迹山居,所存者破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已。布衣蔬茛,常至断炊。”[14]但他依旧选择坚守自己的忠义观,绝不复出做官。张岱对明王朝如此强烈的政治意识形态认同,无疑会影响到他的文学书写。就如海登·怀特在他的《形式的内容:叙事话语和历史代表》一书的序言中所写:“叙事不仅仅是一种中性的话语形式,它可能被用来表述真实事件的发展过程,也可能不被用来表述,而是包含着本体论和认识论的选择,具有明显的意识形态甚至具体的政治含义。”[15]简单地说,在某种程度上,所有叙事都只是一种话语,而所有话语都必然包含一种意识形态。作者在创造一个文本的世界时,可以借鉴现实世界。他或她可以借用事实,应用于文本世界,然而借用的事实进入文本的世界后,就不再是事实本身,而是染上了某个作家的判断或意识形态偏见的色彩。所以说,文学文本本身就是一种话语,它隐藏着作者对现实世界的态度。

《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》作为文学文本,其中记述的人、事、物似乎与政治距离甚远,但实际上仍然隐含着张岱的意识形态倾向,即对明朝统治的政治认同。《陶庵梦忆》《钟山》中记道“钟山上有云气,浮浮冉冉,红紫间之,人言王气,龙蜕藏焉……壬午七月,朱兆宣簿太常,中元祭期,岱观之……他祭或不同,岱所见如是……戊寅,岱寓鹫峰寺。有言孝陵上黑气一股,冲入牛斗,百有余日矣……壬午,朱成国与王应华奉敕修陵……识者为伤地脉、泄王气,今果有甲申之变,则寸斩应华亦不足赎也。孝陵玉石二百八十二年,今岁清明,乃遂不得一盂麦饭,思之猿咽。”[1]从内容上看《钟山》主要记述了钟山的神性,即所谓的“王气”,以及张岱在崇祯十五年所见的太常寺祭祀,而后将明朝覆灭归结为钟山王气泄露的缘故,最后将时间拉回“今岁清明”,因不得“一盂麦饭,思之猿咽”。张岱在文中虽称因“一盂麦饭”而“猿咽”,但实际上更是因为“甲申之变”即明王朝的覆灭而悲叹。其第二篇《报恩塔》描述了报恩塔的非同凡响,报恩塔在明朝鼎盛时期的永乐年间建成,“塔上下金刚佛像千百亿金身。一金身,琉璃砖十数块凑砌成之,其衣折不爽分,其面目不爽毫,其须眉不爽忽,斗笋合缝,信属鬼工。”以至于“海外蛮夷重译至者”见之都“赞叹而去,谓四大部洲所无。”[1]从这些描述中不难看出,建造报恩塔这样规模宏大、壮丽辉煌的建筑要耗费大量的人力和物力,只有国力强盛之时才能建成,而后记述的当年蛮夷之族对报恩塔的评价也印证了这一点,“四大部洲所无”而独明朝能建,侧面彰显出当时明朝国力之盛。在文本结构上,《钟山》和《报恩塔》是《陶庵梦忆》的前两篇,位于全书的首脑部分,钟山是明朝建立的根基,是明王朝建立之始,而《报恩塔》是明朝国力鼎盛时所建,是明朝繁荣富庶的象征。《陶庵梦忆》的最后一篇《琅嬛福地》实际上并非真实地点,而是张岱梦中所至之地,梦中有一碑,“碑曰:‘呜呼陶庵张长公之圹’”,即张岱的墓碑,指明张岱已死。全书开篇记述明朝建立之始的恢宏和强盛之时的气派,按照常理结尾应以王朝的结束或以当下时空为终,但实际却以梦中的张岱之死做结,从中可以看出张岱所暗含的与王朝共赴生死的决心。

在《西湖梦寻》中也有不少篇章表达了这样相似的情感,如《柳州亭》所述的“故宫离黍”“感慨悲伤”是张岱内心的写照,其内涵毫无疑问是对明朝的怀念。《高丽寺》一文记述的是高丽寺的由来以及在明代的整体情况,但张岱在最后回忆到“余少时从先宜人至寺烧香,出钱三百,命舆人推传轮藏,轮转呀呀,如鼓吹初作。后旋转熟滑,藏轮如飞,推者莫及。”[2]其中所述的“后旋转熟滑,藏轮如飞,推者莫及”是对转轮藏人高超技艺的赞服和怀念,也是对这样的奇人所在王朝的追悼和怀念,这样的奇人奇景只有在明朝才有,而今已然不复存在,或许“藏轮如飞”是张岱心中那个王朝盛世景象的象征。除此之外,在《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》中张岱从未使用过清朝皇帝的年号,公元1644年(即清朝攻陷北京)后,所发生的事情均使用干支纪年法而非年号纪年法,而一些发生在明朝的事情却是干支纪年法和年号纪年法混用,在《陶庵梦忆》中常常可以看到“崇祯”“万历”等字眼,但从未发现“顺治”“康熙”等字眼,如《陶庵梦忆》《麋公》中的“万历甲辰”,《鹿苑寺方柿》中提到“余避西白山”的时间是顺治三年,但张岱却用“丙戌”表示。在《西湖梦寻》中,这一点体现得更加明显,其成书至少在1654年之后,但是全书中对建筑历史变化的记录,没有一处提及建筑在清代的变化,即便提及当下时空也是使用干支纪年法,如《柳州亭》“余于甲午年,偶涉于此”,甲午年即顺治十一年。张岱选择避开清朝皇帝年号,选择干支纪年,显然包含着他对明朝的认同以及对清朝统治的反叛。

三、结语

《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》既有对山水自然的倾心和崇敬,也有对俗世烟火的描写和怀念;既有对俗人的认同也有对奇人的激赏,但从更深层次而言,这些文字、这些语句本质上表达的是张岱对晚明文人群体生活方式、文化观念的认同和对明朝旧国的认可。

然而,在清王朝建立这一新的政治格局下,张岱也只能在文本世界中借助于回忆重建盛世,通过书写留住盛世。他致力于“三不朽”之中的“立言”,撰写《石匮书》以“存明史”,而顺治年间的庄延龙《明史》案,却时时提醒他,书写明史稍有不慎就可能株连全族。不论他是不畏杀头坚持“立言”也罢,还是不畏贫寒坚持守节也罢,他都无法改变友人已逝、明朝已覆的事实。在这样压抑的心情下,即便是散文书写,张岱笔下的风物总是有一抹化不去的悲凉。正如周作人所言:“他的目的是写正经文章,但是结果很有点俳谐,你当他作俳谐文去看,然而内容还是正经的,而且又夹着悲哀。”[16]有明一代已经随着滚滚的历史洪波烟消云散,只是徒留一滴被溅出长河的浮沫在新的王朝中被追忆和悼亡。作为有明一代的文人,他们不敢大声呼叫自己心中的不甘、不平和哀痛,只能打着记事忆人的幌子来表达自己心中掩藏最深的那一份认同和怀念。他们无法左右时代变迁只能在外表臣服和内心撕裂的张力中默默诉说他们对旧朝的认同与怀念。