不同盆底康复训练对初产妇盆底肌力、盆底肌疲劳度、产后性功能和盆底功能受损症状的影响

2022-06-21谢红斌

郑 晖 谢红斌

(厦门大学附属妇女儿童医院(厦门市妇幼保健院),福建 厦门 361003)

盆底功能障碍是一种由妊娠及分娩过程所引发的慢性疾病,该病患者在发病后多可出现不同程度的压力性尿失禁、盆底器官脱垂、盆腔疼痛、性功能障碍等症状表现,进而对产妇的产后康复效果及生存质量造成严重的负面影响[1-2]。尽早给予产妇有效的产后盆底功能训练,是预防盆底功能障碍相关疾病的重要措施。但依据过往临床经验可知,多数产妇在接受盆底康复治疗期间,受治疗开展时长、疾病认知水平等多方面因素影响,治疗过程中易出现治疗依从性下降或康复效果不佳的情况,无法得到理想的整体治疗效果[3-4]。相关研究资料指出,通过针对不同类型产妇的具体特征为其开展针对性盆底康复治疗,可显著改善产妇的盆底功能恢复效果[5]。为进一步验证上述研究观点的临床价值,本文主要对比分析了不同类型盆底康复训练在初产妇人群中的应用效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 从本院门诊产后42天接受盆底康复治疗的初产妇中,随机抽取180例作为研究对象,研究对象的纳入时间为2020年3月至2020年12月,依据随机数字表法进行平均分组。对照组年龄21~36岁,平均年龄(30.16±1.14)岁;其中,分娩方式为阴道分娩的产妇共计61例,为剖宫产的产妇共计29例。观察组年龄20~35岁,平均年龄(30.17±1.16)岁;其中,分娩方式为阴道分娩的产妇共计65例,为剖宫产的产妇共计25例。两组的各项基线资料数据组间对比均无明显差异(P>0.05)。所有患者均知晓了本次研究的内容,且此次研究已获得医院的伦理审批。

纳入标准:①患者均自愿签署研究知情同意书。②患者盆底一类肌及二类肌肌力水平均处于Ⅰ~Ⅴ级范围内。③患者使用女性性功能指数量表(FIFS)表进行性功能状况评估及问卷调查。排除标准:中途无法继续研究者。

1.2 方法 两组均统一接受盆底肌训练干预,具体训练方法如下:工作人员需指导产妇自由选择站立、坐立、卧位等体位姿势开展缩紧肛门阴道训练,上述动作的收缩持续时间3~5 s,之后使机体放松相同时间,单次训练时长为15~30 min。

对照组于盆底肌训练基础上,联合开展盆底康复器训练干预,具体训练内容如下:训练开始前,需依据产妇的盆底肌肌力水平选择相应型号的康复器,如肌力水平为1级,则选择1号康复器,以此类推。训练过程中,需帮助产妇将康复器妥善置入阴道内,告知产妇于盆底肌肉收缩状态下使康复器留置于阴道内部约1 min,之后依据产妇的训练效果,逐渐增加留置时长;若产妇可将康复器留置时间>10 min,且在咳嗽、跑步等状态下仍维持良好的留置状态,则可适当增加康复器重量;单次训练时长为15 min,1次/日,连续训练时间为3个月。

观察组于盆底肌训练基础上,联合开展生物反馈电刺激个体化治疗干预,具体训练内容如下:评估产妇的盆底功能、肌力水平及神经传导情况,依据产妇的具体评估结果,为其开展个性化治疗干预。治疗过程中,需依据产妇的具体情况对电刺激频率及脉宽进行适当调整,之后分别开展盆底一类肌肉及二类肌肉的电刺激干预和生物反馈,提高血液循环以利于在兴奋期阴道充血,提高性反应;锻炼肌力,提高性平台期阴茎抽插时的持续有力的环形收缩,获得性快感。接着给予各种模拟生活和性生活场景的生物反馈训练模块,以达到各种体位的性高潮。单次训练时长为20~30 min,每周2次,连续训练开展时间为6周。

1.3 观察指标 对比两组治疗后的盆底肌力水平、盆底肌疲劳度、产后性功能水平及盆底功能受损症状改善情况。

采用盆底肌力牛津分级系统对产妇的盆底肌力水平展开相应评价,上述分级体统的分级范围为Ⅰ~Ⅴ级,分级等级越高,代表盆底肌力水平越高。

应用FSFI量表对产妇的产后性功能水平展开相应评价,量表共计19项评价内容,量表总分评分范围为2~36分,评分越高,代表性功能水平越理想,评分量表具体内容见表1。

表1 FSFI评分量表

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0软件对文中数据进行分析处理,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料以百分比表示,采用χ2检验,P<0.05表示对比数据差异存在统计学意义。

2 结果

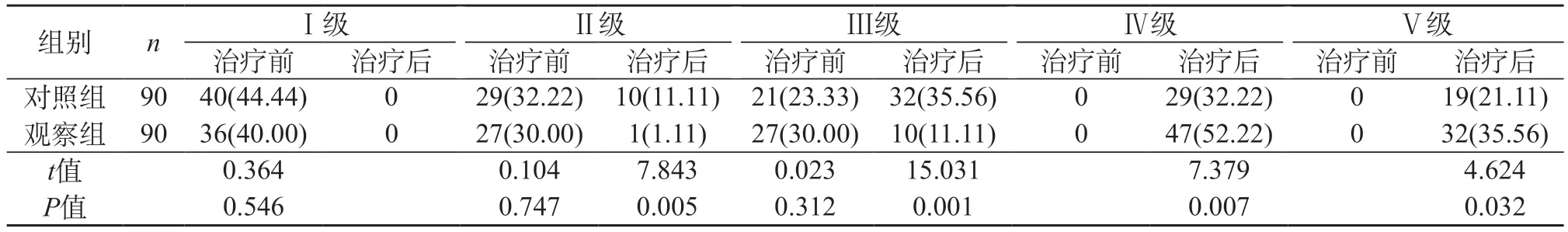

2.1 两组患者治疗后的盆底肌力水平改善情况对比 治疗后,两组的盆底一类综合肌力和盆底二类综合肌力例数占比情况均有所改善;与对照组相比,观察组的盆底一类综合肌力Ⅱ级及Ⅲ级例数占比相对更低,其Ⅳ级及Ⅴ级例数占比相对更高;与对照组相比,观察组的盆底二类综合肌力Ⅱ级及Ⅲ级例数占比相对更低,其Ⅳ级及Ⅴ级例数占比相对更高,P<0.05。见表2、表3。

表2 两组患者治疗后的盆底一类综合肌力水平改善情况对比[n(%)]

表3 两组患者治疗后的盆底二类综合肌力水平改善情况对比[n(%)]

2.2 两组患者治疗后的盆底肌疲劳度改善情况对比 治疗后,两组的各类盆底肌疲劳度水平均有所改善,且与对照组相比,观察组的各类盆底肌疲劳度水平均更低,P<0.05。见表4。

表4 两组患者治疗后的盆底肌疲劳度改善情况对比()

表4 两组患者治疗后的盆底肌疲劳度改善情况对比()

2.3 两组患者治疗后的产后性功能水平对比 治疗后,两组的产后性功能评分均得到一定提升,与对照组相比,观察组的产后性功能水平评分相对更高,P<0.05。见表5。

表5 两组患者治疗后的产后性功能水平对比(分,)

表5 两组患者治疗后的产后性功能水平对比(分,)

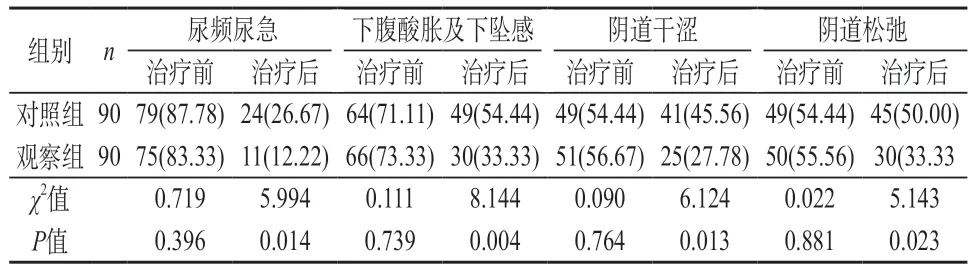

2.4 两组患者治疗后的盆底功能受损症状改善情况对比 治疗后,两组的各项盆底功能受损症状表现占比均有所降低,与对照组相比,观察组的各项盆底功能受损症状表现占比率均相对更低,P<0.05。见表6。

表6 两组患者治疗后的盆底功能受损症状改善情况对比[n(%)]

3 讨 论

产后盆底功能障碍是一种临床上较为常见的妊娠相关并发症,上述病症表现在持续期间可使产妇的机体功能及健康水平均受到较大的不良影响,对产妇的产后康复效果及生存质量均产生一定的负面作用[6-7]。针对上述情况,为产后盆底功能障碍产妇针对性开展有效的盆底康复训练是十分必要的[8]。近年来,随着康复医学的不断发展,生物反馈电刺激治疗这一新型治疗项目现已在产后盆底功能康复干预中得到了有效应用,该干预方法可通过为产妇开展生物反馈电刺激物理训练干预,有效提升产妇的盆底肌力水平,同时可显效促进盆底功能恢复,缓解患者尿失禁等盆底功能异常表现[9-10];而盆底肌肉训练作为另一种临床常用的盆底康复训练方法,其在训练开展过程中可指导产妇对耻骨尾骨肌群等盆底肌肉组织开展自主性肌肉功能锻炼,进而提升盆底肌肉的肌力水平,由此可有效恢复盆底肌的盆腔脏器支持及承托作用。上述盆底康复训练方法,在与生物反馈电刺激进行联合开展过程中,可进一步强化盆底康复训练效果,显著改善产妇的预后康复质量及康复训练效率[11-12]。

为进一步验证盆底康复训练内容的联合开展效果,本文为观察组产妇于盆底肌训练基础上同步开展了生物反馈电刺激治疗。研究发现,与接受盆底康复器训练及盆底肌训练干预的对照组产妇相比,该组产妇的盆底一类及二类综合肌力水平恢复效果均更为理想。由此显示,生物反馈电刺激个体化治疗及盆底肌训练在初产妇盆底功能康复中可显著提升机体肌力水平,可明显改善产妇的盆底肌康复效果。此外,观察组的各类盆底肌疲劳度水平均相对低于对照组,提示为初产妇开展生物反馈电刺激联合盆底肌训练干预,可有助于减轻机体盆底肌疲劳度,有效改善产妇的盆底功能恢复效率及康复效果。且观察组接受联合干预后的产后性功能评分及各项盆底功能受损症状改善情况与对照组相比均更为理想,提示生物反馈电刺激个体化治疗及盆底肌训练应用于初产妇群体之中可有助于恢复其机体性功能,改善盆底功能受损情况,促进生殖系统康复。

综上所述,为初产妇于产后联合开展生物反馈电刺激个体化治疗及盆底肌训练的效果较为显著,有助于提升其盆底肌力,减轻产妇盆底肌疲劳度,改善产后性功能及盆底功能受损症状表现,具有一定的临床推广价值。