中国对外直接投资提高“一带一路”沿线国家的GVC分工水平了吗

——沿线44个国家的动态面板实证检验

2022-06-21○丁杰

○丁 杰

一 引 言

2015年3月28日国家发展改革委、商务部、外交部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确指出“一带一路”倡议(以下简称“倡议”)的理念就是要创造一个政治互信、经济融合和文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体,其主要目标是促进中国与沿线国家的互惠合作、资源互补、共同发展。“倡议”提出后,中国与“一带一路”沿线国家(以下简称“沿线国家”)的政治交流、经济合作、文化交流显著增加。中国与沿线国家渐近深入的产业、金融、能源合作亦受到了国际社会的广泛关注,在肯定“倡议”是构建人类命运共同体的伟大实践的同时,“经济胁迫论”“资源掠夺论”等论调也时有发声。鉴于国际上一些观点认为,“一带一路”是中国要通过地缘政治来转移产能过剩的观点,本文通过验证中国对沿线国家的投资是否促进其全球产业链分工的调整,探讨其影响机理,分析了在“一带一路”经济交流中,是否通过加快资源与技术转移,提高区域合作强度,重新调整了产业链的分工布局,提升了资源流转效率,为加快“一带一路”经济合作提供理论支撑,并针对上述质疑提供有效的反证。

在2008年全球金融危机的席卷下,全球经济复苏缓慢,逆全球化主义逐步蔓延;而随着2020年中美贸易摩擦的加剧,新冠肺炎对全球生产体系与供应链的强大冲击,都使得我们不得不思考,如何在危机中育新局?自2013年提出“倡议”以来,中国与沿线国家实现以“五通”为目标,不断提升沿线国家的投资便利化水平。2014—2017年,中国对“一带一路”相关国家直接投资由136.6亿美元增至167.1亿美元,年均增长7.0%,显著高于同期中国对外直接投资(OFDI)2.4%的年均增速。在投资增速的同时,2017年5月14日,习近平在出席 “一带一路”国际高峰论坛会时指出“道路通,百业兴”,大力支持资源互通带动区域发展。2018年,中国全行业对外直接投资增长4.8%,其中向沿线国家直接投资同比增长8.9%。2019—2020年,中国对沿线国家非金融类直接投资逐年增长,为构建经济共同体,提供坚实的合作基础。截至2021年11月20日,中国与141个国家和32个国际组织,签署了206份共建“一带一路”合作文件。随着“倡议”的覆盖面拓宽,区域内融合度的加深,OFDI为加速我国资源互补,产业升级与全球化分工结构调整提供了契机。因此充分发挥OFDI与GVC分工的互动作用,在国内和国际双循环中重构GVC分工具有重要意义。

在区域合作加快GVC分工的背景下,一个值得思考的问题是: 中国外商投资是否有助于GVC分工地位的提升,中国外商投资影响 GVC分工地位提升的传导途径是什么? 对上述问题的回答,是共建“倡议”背景下值得探讨的研究课题。因此,本文针对此问题力图运用沿线国家的面板数据,在实证层面进行验证,以期形成有效经验进行推广。结合相关研究文献,可以看到,蒋纳和董有德(1)蒋纳、董有德:《对外直接投资与境内生存扩延: 基于中国工业企业数据的实证检验》,《世界经济研究》2019年第5期,第107—119,136页。认为企业可以通过对外投资提升其盈利能力,从而延长企业生命周期;加速国际国内双循环的联动效应,通过“倡议”推动企业走出去,从而激发企业生命力。一方面有的学者从国际分工格局(2)卢伟、李大伟:《“一带一路”背景下大国崛起的差异化发展策略》,《中国软科学》2016年第10期,第11—19页。、经济发展水平(3)郭爱君、朱瑜珂、钟方雷:《“一带一路”倡议对我国沿线地区开放型经济发展水平的影响效应评估——基于“准自然实验”分析》,《经济问题探索》2019年第9期,第59—71页。、产业升级(4)杨玲:《生产性服务进口复杂度及其对制造业增加值率影响研究——基于“一带一路”18省份区域异质性比较分析》,《数量经济技术经济研究》2016年第2期,第3—20页。(5)马晓东、何伦志:《融入全球价值链能促进本国产业结构升级吗——基于“一带一路”沿线国家数据的实证研究》,《国际贸易问题》2018年第7期,第95—107页。、全球价值链(6)刘志彪、吴福象:《“一带一路”倡议下全球价值链的双重嵌入》,《中国社会科学》2018年第8期,第17—32页。等方面探索“倡议”所产生的推动作用。另一方面部分学者从公司角度探讨“倡议”的实施效果。如孙焱林和何覃飞(7)孙焱林、覃飞:《“一带一路”倡议降低了企业对外直接投资风险吗》,《国际贸易问题》2018年第8期,第66—79页。通过双重差分模型,发现通过“倡议”的实施与推进有利于降低投资风险,规避政治风险。这些研究均验证了“倡议”的正向效果,强调了“倡议”的提出对于降低投资风险、促进投资盈利的积极作用,但在一定程度上忽视了另一个关键的问题: “倡议”对其沿线国家的价值链分工影响如何?具体影响机理是怎样的?这是加速区域经济融合、促进价值链分工关键问题,也是促进生产要素交换,提升企业投资的盈利能力,激发技术交流的持久动力。

基于以上分析,本文通过构建两步SYS-GMM模型,进一步探讨:中国投资对提高“一带一路”沿线国家价值链分工水平的影响如何?具体影响机理如何?在影响因素中的重要因素有哪些?具体的传导路径是什么?相比现有的研究,本文的贡献主要体现在:(1)研究视角创新。现有学者,多是站在东道国角度,通过资本流入来探讨外商直接投资对全球产业链分工的影响,而不是从资本流出角度来探讨对流入各国的产业链分工的影响,着重分析“一带一路”沿线国家GVC分工水平的文献更是少之又少。本文以外商投资与全球产业链分工的互动关系为研究范畴,探讨了外商直接投资对发展中国家产业链分工的促进作用。在此基础上,本文还探讨了中国对外直接投资对沿线国家的GVC分工的影响及作用机制,为提高沿线国家的GVC分工水平提供了理论依据,并为GVC分工水平的相关研究提供了新视角。(2)研究方法创新。本文通过梳理研究者们对于“一带一路”区域合作中关于全球产业链分工的相关文献,以44个沿线国家为研究对象,基于2003—2017年UN Comtrade数据库,创新性地使用东道国劳动力禀赋、东道国自然资源禀赋等数据构建两步SYS-GMM模型,探究中国投资对提高沿线国家价值链分工水平的影响,深入探讨其作用机制。同时,拓展分析了中国投资对沿线国家价值链分工水平差距的影响,为促进中国与沿线国家的经济合作提供有效的经验支持。

二 文献回顾与研究假说

“倡议”的提出引起了国内外学者对中国对外直接投资效应的研究,从宏观、中观、微观层面对OFDI对母国经济增长(8)隋广军、黄亮雄、黄兴:《中国对外直接投资、基础设施建设与“一带一路”沿线国家经济增长》,《广东财经大学学报》2017年第32卷第1期,第32—43页。、产业升级(9)徐敏、姜勇:《中国产业结构升级能缩小城乡消费差距吗?》,《数量经济技术经济研究》2015年第32卷第3期,第3—21页。和企业发展(10)罗伟、葛顺奇:《跨国公司进入与中国的自主研发:来自制造业企业的证据》,《世界经济》2015年第12期,第29—53页。等的影响展开一系列研究。随着全球经济一体化的深入,国际分工和贸易形式发生巨大变化,GVC分工在新生产条件进步和社会分工下由此形成(11)KRUGMAN P,VENABLES A J 1995.Globalization and the inequality of nations.The Quarterly Journal of Economics, 90(4), pp.857-880.。随着对GVC研究的不断深化,学者们对价值链升级进行了研究,探究价值链重构(12)刘源丹、刘洪钟:《中国对外直接投资如何重构全球价值链:基于二元边际的实证研究》,《国际经贸探索》2021年第37卷第11期,第20—36页。(13)唐宜红、张鹏杨:《FDI、全球价值链嵌入与出口国内附加值》,《统计研究》2017年第34卷第4期,第36—49页。、制度质量(14)李建军、孙慧:《全球价值链分工、制度质量与中国ODI的区位选择偏好——基于“一带一路”沿线主要国家的研究》,《经济问题探索》2017年第5期,第110—122页。、政府行为(15)查日升:《全球价值链治理的影响因素与政府作用机理》,《宏观经济研究》2016年第6期,第49—57页。、产业集聚(16)谢子远、张海波:《产业集聚影响制造业国际竞争力的内在机理——基于中介变量的检验》,《国际贸易问题》2014年第9期,第24—35页。和劳动生产率(17)张志明、周彦霞、张建武:《嵌入亚太价值链提升了中国劳动生产率吗?》,《经济评论》2019年第5期,第110—122页。(18)Halpern L, Koren M.Szeidl A Imported Inputs and Productivity.American Economic Review,2011,2(3),pp.9.等因素对本国价值链升级的影响作用。从前人的研究中我们可以看出,影响GVC分工地位的因素是多方面的。其中吸引外资是一国提升本国GVC分工水平的重要举措,由此也引起了学者对FDI与GVC分工关系的研究。FDI增加资本、提升技术水平是其提升中国GVC分工地位的两条机制,增加资本为主要促进机制,应在引进FDI基础上,提升自主创新能力,各级政府应提供财政支持,提高待遇吸引人才(19)蒋鹏飞:《FDI对中国GVC分工地位的影响——基于价值链升级的视角》,《技术经济与管理研究》2019年第9期,第21—27页。。中国对“一带一路”沿线国家 OFDI 显著促进“一带一路”沿线国家 GVC 地位指数(20)姚战琪、夏杰长:《中国对外直接投资对“一带一路”沿线国家攀升全球价值链的影响》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2018年第55卷第4期,第35—46页。。

(一)FDI与GVC分工水平

FDI对区域合作中的沿线国家GVC地位影响显著。FDI的规模、领域、政策和东道国情况等会影响一国的GVC分工地位,FDI对中国整体、三大产业、制造业以及不同技术类别制造业的GVC分工地位提升都具有显著的正向促进作用(21)王晖:《对外直接投资对中国全球价值链分工地位的影响研究》,北京:中国地质大学博士学位论文,2019年,第86页。。一方面中国的FDI通过就业替代效应、人力资本积累促进东盟GVC地位的提升(22)汪瑞英:《FDI对东盟全球价值链地位的影响研究》,硕士学位论文,安徽:安徽大学经济学院,2021年,第36页。;FDI对于中国的GVC分工除了在地位上有所提升,还对其参与国际垂直分工和前向参与度的提升有正向的促进作用,对GVC的占比在不断扩大(23)蒋鹏飞:《FDI对中国GVC分工地位的影响——基于价值链升级的视角》,第21—27页。。通过开展对外直接投资,有利于形成全球性生产与服务网络,巩固并提升了其GVC分工位置(24)钟祖昌、张燕玲、孟凡超:《一国对外直接投资网络构建对其全球价值链分工位置的影响研究——基于社会网络分析的视角》,《国际贸易问题》2021年第3期,第93—108页。。另一方面对于发展中国家来说,较高的技术吸收能力能够强化GVC分工的地位影响,借助资本的跨国流动促进技术溢出效应的转向(25)刘景卿、于佳雯、车维汉:《FDI流动与全球价值链分工变化——基于社会网络分析的视角》,《财经研究》2019年第45卷第3期,第100—113页。。FDI增加就业、降低人力成本,从而提升企业自主创新能力,促进产业结构升级,通过技术外溢提高地方全要素生产率(26)衣长军,杜銮燕:《FDI对福建产业结构升级影响的实证分析——基于区域吸收能力的视角》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2013第4期,第73—81页。。区域经济生产活动中,引入FDI,通过财政政策支持与人才吸引,提升自主创新能力,促进产业结构的升级,从而显著提高省域全要素生产率(27)魏下海、林孔团、李冠:《FDI技术溢出、人力资本与海西崛起》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期,第28—34页。。

关于外商投资对于GVC升级影响的实证研究,大部分研究结论认为外商投资对东道国GVC升级具有正面影响(28)CHEUNG K Y,LIN P.Spillover: Effects of FDI on Innovation in China: Evidence from the Provincial Data.China Economic Review, 2004,15(1),pp.25-44.(29)SANJAYA LALL, RAJINEESH NRRULA.Foreign Direct Investment and Its Role in Economic Development: Do We Need a New Agenda.European Journal of Development Research, 2004,16(3),pp.447-464.,但亦有学者得出相反结论(30)唐宜红、张鹏杨:《FDI、全球价值链嵌入与出口国内附加值》,第36—49页。。一方面跨国企业一般通过国外中间品和关键零部件在企业内部的跨国流动不断提高东道国的GVC嵌入度,其通过外资水平溢出、前向溢出和后向溢出提高企业对GVC的参与(31)李磊、刘斌、王小霞:《外资溢出效应与中国全球价值链参与》,《世界经济研究》2017年第4期,第43—58,135页。。另一方面一国融入GVC国际分工程度越深, 其产业尤其是制造业配套水平越完善,其GVC分工水平也越高。GVC的嵌入程度是由一国出口的最终产品中,国外生产环节产生的价值所占的比重决定的,因此,多数研究均将出口品的国外附加值占总出口的份额作为衡量GVC嵌入度的重要指标,进而代表其GVC分工水平(32)李建军、孙慧:《全球价值链分工、制度质量与中国OFDI的区位选择偏好——基于“一带一路”沿线主要国家的研究》,第110—122页。。再则外商直接投资可能会增加东道国“低端锁定”的风险,尤其是对于发展中国家而言,外资对其直接投资大多流入低技术行业,价值链高端及核心环节却被跨国企业牢牢掌控,使东道国日益严重地嵌入到低附加值环节,抑制其GVC分工地位的攀升(33)张淼:《“一带一路”国家双边投资对全球价值链地位的影响》,山西:山西财经大学硕士学位论文,2019年,第47页。。

具体到本文的研究对象——中国对“一带一路”沿线国家的直接投资方面,首先,美国、日本和西欧牢牢控制了GVC中的研发、设计环节,处在GVC的上游,而中国位于GVC的中上游,更多地从事生产、制造、组装、加工环节,被视为“世界工厂”,接触到价值链中的高端核心环节不多,而沿线国家大多属于发展中国家,处于GVC分工的中下游水平。因此,中国向沿线国家投资,与沿线国家组成GVC后,将沿线国家嵌入到更高层次的GVC中,显著增加其国内中间品的附加值,助其实现向更复杂和更高层次的生产网络迈进,有利于提升沿线国家的GVC地位指数。由此,本文提出假说1:

假说1:中国投资对“一带一路”沿线国家GVC分工地位攀升产生促进作用。

(二)资本积累机制

一国拥有的资本由国外资本和国内资本两部分组成,FDI进入必然增加了东道国拥有的国外资本数量,但FDI还可能会对东道国国内资本产生挤入(挤出)效应。若产生挤入效应,FDI将使东道国资本增加;若产生挤出效应,FDI将使东道国资本减少。因此,FDI对东道国资本的影响将取决于FDI带来的国外资本与FDI挤出的东道国国内资本的相对多少。FDI带来的国外资本多于FDI挤出的东道国国内资本,FDI将使东道国资本增加;反之,则减少。东道国充分使用外资进行本国的产业升级改造,不仅可以解决资金不足问题,还可以在扩大资金规模的过程中,提升资金质量,通过兼并、收购与重组,提升资金使用效率,加快东道国生产技术水平的提升(34)栾申洲:《对外贸易、外商直接投资与产业结构优化》,《工业技术经济》2018年第37卷第1期,第86—92页。。因此,引进外资带来的资本增加、资本质量提升以及资本利用效率提高,均会提高东道国GVC分工地位(35)蒋鹏飞:《FDI对中国GVC分工地位的影响——基于价值链升级的视角》,第21—27页。。

沿线国家多属于发展中国家,国内资本存量较小,市场发展潜力大,且“一带一路”建设为基础设施建设、自贸区与产业园区投资、能源等产业合作、产能和装备制造合作等方面都带来了巨大的投资需求。即沿线国家基本处于资本需求大于资本供给的状态,因此,中国向其投资不仅防止对东道国国内资本产生挤出效应,也会通过与国际资本和东道国国内资本合作的形式引导更多内资和外资的流入,大大增加其资本积累。据此,本文提出假说2:

假说2:资本积累是中国投资提升“一带一路”沿线国家GVC分工水平的机制之一。

(三)技术创新机制

FDI对东道国技术的影响主要是通过技术转移、技术溢出以及影响东道国自主研发水平等渠道。技术转移包括水平和垂直两种方式。水平技术转移是指跨国公司向东道国子公司进行内部化技术转移,垂直技术转移是指跨国公司对其东道国上游企业提供技术支持。自下而上的供应链技术转移和平行的跨国企业间的技术支撑,都会使东道国企业技术提升,促进FDI技术外溢。但是,这样的技术转移效果并不确定,这与东道国自身的技术掌握水平、是否有配套的产业布局、完善的政策支持与健康的金融生态环境有关。FDI对东道国自主研发水平的影响存在直接效应和间接效应两个方面。首先,跨国公司通过在东道国设立子公司进行自主研发的行为本身会拉低或抬高东道国的整体研发水平。其次,跨国公司进入东道国产生的竞争效应、溢出效应和关联效应亦会对相关产业本土企业的研发行为产生影响。此外,技术溢出的实现往往存在行业异质性(36)洪世勤、刘厚俊:《中国制造业出口技术结构的测度及影响因素研究》,《数量经济技术经济研究》2015年第3卷第3期,第77—93页。,整合全球创新资源、充分利用各国的创新比较优势,总体上可以提升中国制造业的GVC分工地位,进一步分析发现在不同类型的行业之间存在异质性(37)林学军、官玉霞:《以全球创新链提升中国制造业全球价值链分工地位研究》,《当代经济管理》2019年第41卷第11期,第25—32页。。FDI的技术外溢效应受到行业本身的要素密集度和技术水平的影响,这两个因素是由行业自身的适应能力决定的。总的来说,不同的行业属性对应不同的技术要求。资本密集型行业所处的GVC级别高,而知识密集度低的行业所在GVC层次较低。对于外资企业的投资,流入“资本技术密集型”的资金会带来高的技术附加值,而内资企业通过自身的技术水平与行业竞争力,将吸引更先进的技术与产业进入东道国,这样就有利于形成行业内的有效竞争,提升业内综合水平。即FDI在知识与资本较高的行业中将发挥更大的技术溢出效应。FDI对东道国技术的影响也是这些力量的相对强弱决定的,若FDI使东道国技术水平提高,那么其GVC分工地位亦随之提高,反之则降低(38)蒋鹏飞:《FDI对中国GVC分工地位的影响——基于价值链升级的视角》,第21—27页。。

沿线国家众多,经济发展水平差异大,产业发展阶段参差不齐,市场开放程度、投资便利化水平不同,参与“一带一路”建设的利益诉求亦存在差异,因此对中资企业的技术吸收水平必不尽相同。技术创新对不同经济发展水平国家产生的中介作用存在异质性,在发达国家中存在显著的中介效应,但在发展中国家中其中介作用并不显著;技术创新在不同制造业的服务化影响中产生的中介作用也存在异质性(39)潘安、郝瑞雪、王迎:《制造业服务化、技术创新与全球价值链分工地位》,《中国科技论坛》2020年第10期,第104—113页。。此外,由于沿线国家自然禀赋和相对优势差异大,中国向其投资行业分布广泛,但主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等资本技术密集度较低的领域,因此技术溢出效应的发挥程度应较为有限。鉴于沿线国家的复杂性和中国投资行业的多样性,本文提出假说3:

假说3:技术创新是否为中国投资提高“一带一路”沿线国家GVC分工水平的一大机制存在不确定性。

(四)劳动生产率机制

外商直接投资可以从外部和内部两个角度提高东道国的劳动生产率。在外部方面,生产活动往往具有规模效应,随着市场的扩大,相关产业将在一地区高度集聚,产业生产要素专业化程度提高,内部规模效应和外部规模效应得以发挥,有助于劳动生产率的提高和生产成本的降低。GVC对生产率既产生地区内溢出,也产生地区间溢出,且这种空间溢出很大程度上是通过改善邻近地区资源再配置结构实现的(40)邵朝对、苏丹妮:《全球价值链生产率效应的空间溢出》,《中国工业经济》2017年第4期,第94—114页。。此外,垂直型OFDI通过对产业间及关联企业的交流合作,可以有效整合资源,提升生产效率;水平型OFDI通过产业内生产与竞争,实现产业链上下游的整合与资源调配,从而提高资源利用率,加强管理水平提升,促进全行业的生产效率提高与产业升级。各国加强生产合作,充分发挥资源禀赋优势和最大限度享受价值链嵌入带来的技术溢出效应,实现生产率持续提升(41)钟世川、梁经伟、毛艳华:《全球价值链嵌入位置对生产率提升的影响机制研究——基于技术创新方向和资源配置效应的视角》,《国际贸易问题》2021年第6期,第110—125页。。此外,与当地同类外资公司的竞争,会倒逼东道国企业加大研发力度,更新技术设备,吸收优秀人才和总结管理经验,并最终促进本国相关行业创新能力的提高和生产率水平的上升。劳动生产率的提升亦会带来GVC分工水平的提高。

沿线国家的劳动生产率水平普遍较低,中国对其投资会促进产业集聚效应和规模经济效应的发挥,并通过关联效应和竞争效应促进东道国企业劳动生产率的提升,进而推动其GVC分工水平的提高。由此,本文提出假说4:

假说4:提高劳动生产率是中国投资提升“一带一路”沿线国家GVC分工水平的机制之一。

(五)产业结构优化机制

根据日本的对外直接投资的案例,日本学者赤松要提出的“雁行模式”认为,发展中国家向发达国家开放市场,当国内产品和技术积累到一定程度,扩大本国生产规模,提高产品国际竞争力,实现产业结构升级。随后得到一个国家产业的发展大致经历四个阶段,即:进口、进口替代、出口、重新出口。赤松要的“雁行模式”强调了从学习模仿到自主生产,从而促进产业结构升级的理论机理。由此可知,产业转移是资源优势、禀赋优势和市场优势差异引起的产业从一个地区转移至另一个地区的现象,其主要表现形式是资本流动,核心内在机制是利益驱动,引进与利用外资是承接产业转移的主要方式(42)王全春:《产业转移与中部地区产业结构研究》, 北京:人民出版社,2008年,第44—46页。。产业转移对产业结构的影响与对外投资的方式息息相关,顺梯度的专业转移使东道国接触到更为先进的管理经验和生产技术,使东道国企业能通过“干中学”效应加快与外资企业进行产业关联,进而加快国内产业结构升级。关于产业结构与GVC分工地位关系研究方面,多数学者持产业结构升级会促进GVC分工地位提升的观点(43)张辉:《全球价值链理论与我国产业发展研究》,《中国工业经济》2004年第5期,第 38—46页。。

由于沿线国家多属于产业发展水平不高的发展中国家,中国对其进行的也主要属于顺梯度投资,通过向沿线新兴国家适宜地转移部分产业,一方面契合了沿线国家工业化和现代化的需要,另一方面会对沿线国家的产业结构升级产生积极效应(44)张江驰、谢朝武:《“一带一路”倡议下中国—东盟旅游产业合作:指向、结构与路径》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期,第25—34页。。由此,本文提出假说5:

假说5:产业结构优化是中国投资提升“一带一路”沿线国家GVC分工水平的机制之一。

(六)基础设施机制

基础设施建设水平为分工水平攀升提供基础的支撑作用,是一个国家推动经济结构调整和发展方式转变的物质基础,有利于推动一国或地区生产专业化和产品价值链的高端化进程。基础设施对GVC分工地位的影响效应呈现“倒U”型,中国和沿线国家基础设施建设水平已具备一定的规模,但是还存在很大的缺口,总体上尚处在“倒 U”型拐点值的左侧(45)郝晓、王林彬、孙慧.等:《基础设施如何影响全球价值链分工地位——以“一带一路”沿线国家为例》,《国际经贸探索》2021年第37卷第4期,第19—33页。。另外,“一带一路”沿线发展中国家交通、电信等基础设施不完善的现实,则成为其价值链升级推进丞待解决的问题,通过利用和发挥中国在基础设施建设方面的人才和技术优势,“基建先行”也就成为“倡议”实施的理性和现实选择,并且基础设施建设是“一带一路”建设提升GVC地位的重要途径,基础设施结构具有门槛效应,基建投资占比超过达到一定程度后,其对 GVC 地位的中介效应才能凸显(46)邱雪情、卓乘风、毛艳华:《“一带一路”能否助推我国全球价值链攀升——基于基础设施建设的中介效应分析》,《南方经济》2021年第6期,第20—35页。。《2018年度“一带一路”国家基础设施发展指数》显示,2014年以来,尤其是2017和2018年度,沿线国家基础设施指数大幅提升。现有实证研究也表明(47)李建军、李俊成:《“一带一路”倡议是否增进了沿线国家基础设施绩效?》,《兰州大学学报(社会科学版)》2018年第46卷第4期,第61—73页。,“倡议”显著促进了沿线国家的基础设施建设水平。据此,本文提出假说6:

假说6:基础设施改进是中国投资提升“一带一路”沿线国家GVC分工水平的机制之一。

具体影响机理及作用机制如图1所示。

图1 中国对外直接投资对“一带一路”沿线国家的GVC分工的影响及作用机制

三 研究设计

(一)样本选择与数据来源

在时间选择上,本文采用2003—2017年UN Comtrade数据库BEC分类法下的中间产品贸易数据,确保了时间跨度的长期性、有效性和即时性;在样本选择上,本文以44个“一带一路”沿线国家为研究对象,确保了样本对象的全面性。本文数据均源于UN Comtrade、WDI、wind官网等网站,使用stata15进行统计分析。

(二)模型设定与变量说明

为验证假说1,分析中国投资对“一带一路”沿线国家GVC分工水平的影响,本文建立以下模型:

GVCi,t=GVCi,t-1+investi,t+lngdpi,t+lngdppi,t+gdpgi,t+gdpggi,t+rurali,t+naturei,t+Tt

(1)

其中,被解释变量GVCi,t表示i国在t年份的GVC分工水平。鉴于WIOD或TIVA数据库数据的陈旧性,且不能涵盖大多数沿线国家的样本,所以本文借鉴李建军和孙慧(48)李建军、孙慧:《全球价值链分工、制度质量与中国ODI的区位选择偏好——基于“一带一路”沿线主要国家的研究》,《经济问题探索》2017年第5期,第110—122页。的做法,采用沿线国家中间产品贸易额占该国贸易总额比重,作为衡量GVC嵌入度的替代变量。GVC嵌入度代表一国融入GVC分工水平,一国融入GVC国际分工程度越深,其GVC分工水平也越高。

investi,t是本文的核心解释变量,表示中国在t年份向i国的投资水平。为保障研究结果的可靠性,本文选择中国向沿线国家直接投资存量作为代理变量,并使用直接投资流量进行稳健性检验。另外,本文在参考前人研究的基础上,选择GDP、人均GDP、GDP增长率、人均GDP增长率、劳动力丰富程度、自然资源禀赋水平作为控制变量。其中,由于GDP和人均GDP数值较大,本文对其进行了对数处理。Tt表示时间固定效应。变量的具体含义说明见表1。

表1 变量说明

为验证本文假说2—6的正确性,本文构建了交乘项invest×infru、invest×indus、invest×produc、invest×capital、invest×patent,分别表示基础设施机制、产业结构优化机制、劳动生产率机制、资本积累机制以及技术创新机制,并建立以下模型:

GVCi,t=GVCi,t-1+investi,t×mechanismi,t+lngdpi,t+lngdppi,t+gdpgi,t+gdpggi,t

+rurali,t+naturei,t+Tt

(2)

其中,mechanism代指infru、indus、produc、capital、patent。infru表示东道国基础设施水平指数。在参考前人研究的基础上,本文选取每百人固定电话订阅数、每百人固定宽带订阅数以及港口基础设施水平三项指标,借助主成分分析法进行数据降维生成。indus代表产业结构指数,本文借鉴徐敏和姜勇(49)徐敏、姜勇:《中国产业结构升级能缩小城乡消费差距吗?》,《数量经济技术经济研究》2015年32卷第3期,第3—21页。的做法,将一、二、三产业均纳入指标测算中,构造产业结构指数:

m=1、2、3,分别表示第一、二、三产业,ym为第m产业产值占总产值的比重。indus数值越大,表明该国家的产业结构层级越高。produc表示劳动生产率。本文参考张志明等(50)张志明、周彦霞、张建武:《嵌入亚太价值链提升了中国劳动生产率吗?》,《经济评论》2019年第5期,第110—122页。的做法,选取劳均总产值即总产出与总就业人数的比值作为其代理变量。capital表示资本积累,选用不变LCU的总资本形成来表示。patent表示技术创新,选用东道国当年的专利申请数来表示。上述数据均来自于WDI数据库。

四 回归分析

由于将滞后解释变量纳入了回归方程,使解释变量与随机扰动项间存在相关性,并产生内生性问题,故采用标准的固定效应模型和随机效应模型会导致参数估计具有不一致性(51)徐云松:《货币政策、影子银行与银行流动性》,《首都经济贸易大学学报》2018年第20卷第5期,第18—27页。。本文选择GMM方法进行估计,该方法解决了内生性问题且在单位根存在的情况下依然有效。GMM方法主要有DIFF-GMM和SYS-GMM两种。由于SYS-GMM可以估计不随时间变化的系数,同时还可以克服弱工具变量问题,符合本文对数据分析的需要,故而本文选择SYS-GMM方法。同时,为克服本文数据可能存在的异方差和截面相关性问题,保障结果的稳健性,本文选取两步SYS-GMM进行估计。

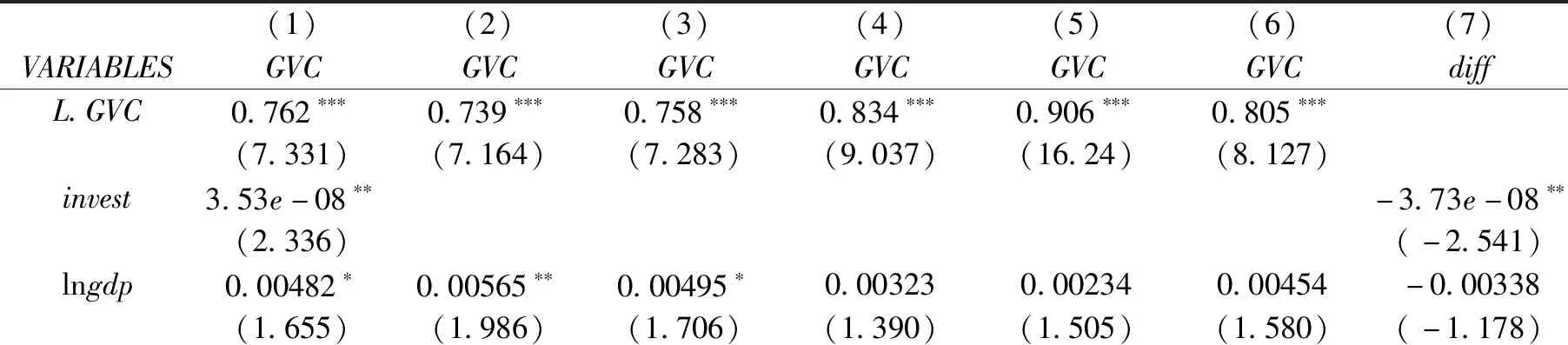

表2模型(1)展示了中国投资对沿线国家GVC分工水平影响的回归结果。从Sargan检验、Hansen检验以及AR(2)检验结果可以看出:模型选择的工具变量都符合外生性条件,且模型不存在过度识别和二阶自相关问题。L.GVC的系数显著为正,且系数值达0.764,说明一国GVC分工水平的近80%是由其前期基础水平决定的。invest的系数显著为正,说明中国投资显著提升了沿线国家的GVC分工水平,验证了本文假说1的正确性。从各控制变量的符号和显著性来看,lngdp系数显著为正,说明经济体量越大,市场规模越大,其GVC分工水平也越高,也从侧面说明了国内消费需求对培育本国产业发展和升级的支撑作用。lngdpp系数不显著为负,说明对于沿线国家而言,经济发展水平的提高并不必然带来GVC分工水平的提高,甚至会降低其GVC分工水平,这可能与其经济发展模式有关。很多“一带一路”经济体过多依赖自然资源禀赋去获取经济发展,容易陷入“资源诅咒”陷阱。故这种经济发展模式,并未带来本国工业系统的升级和GVC分工水平的提高。gdpg系数显著为负,说明经济增长较快的新兴发展中国家普遍具有较低的GVC分工水平。这与发展中国家产业发展水平普遍不高的现实相符。gdpgg系数显著为正,说明处于经济深化发展阶段的国家倾向于取得更高的GVC分工水平,亦说明了经济深化发展对于GVC分工水平攀升和产业升级的重要作用。rural系数不显著为负,说明劳动力资源较为丰富的国家普遍具有较低的GVC分工水平。这与沿线国家中不发达国家的劳动力资源较为丰富的事实相符。nature的系数显著为正,说明自然资源禀赋丰富的沿线国家普遍具有较高的GVC分工水平。自然资源禀赋作为国家发展的相对优势之一,会对其GVC分工水平提升产生一定的拉动作用。

表2模型(2—6)展示了机制检验的回归结果。可以看出,invest×infru、invest×indus、invest×produc、invest×capital的系数显著为正,invest×patent的系数不显著为正,佐证了本文假说2—6的正确性。说明资本积累、劳动生产率提升、产业结构优化、基础设施是中国投资促进沿线国家GVC分工升级水平的四个机制,与Halpern(52)Halpern L, Koren M, Szeidl A.Imported Inputs and Productivity.American Economic Review, 2011,2(3),p.9.、胡昭玲和宋佳(53)胡昭玲、宋佳:《基于出口价格的中国国际分工地位研究》,《国际贸易问题》2013年第3期,第15—25页。、杨高举和黄先海(54)杨高举、黄先海:《内部动力与后发国分工地位升级——来自中国高技术产业的证据》,《中国社会科学》 2013年第2期,第25—45,204页。、蒋鹏飞(55)蒋鹏飞:《FDI对中国GVC分工地位的影响——基于价值链升级的视角》,《技术经济与管理研究》2019年第9期,第21—27页。等的研究结果相一致。而技术创新机制尚未成为其机制之一,与唐宜红和张鹏杨(56)唐宜红、张鹏杨:《FDI、全球价值链嵌入与出口国内附加值》,《统计研究》2017年第34卷第4期,第36—49页。、罗伟和葛顺奇(57)罗伟、葛顺奇:《跨国公司进入与中国的自主研发:来自制造业企业的证据》,《世界经济》2015年第12期,第29—53页。的研究结果相符。这也从侧面说明了中国向沿线国家投资的技术溢出效应不强。这可能与沿线国家产业结构不完善、市场化程度较低、政府管制较多有关。

表2 回归结果汇总

五 研究拓展

当前沿线国家在GVC分工的地位较低,中国的GVC地位也远低于美、日等国。但是中国处于“一带一路”区域合作的价值链高端。中国在进行“一带一路”区域经济合作中,通过投资显著提高了GVC分工水平。那么,中国投资是扩大、还是缩小中国与沿线国家的GVC分工水平差距呢?这对于分析中国投资对中国与沿线国家的产业互补性和竞争性的影响具有重大意义。若中国投资扩大了中国与沿线国家的GVC分工水平差异,说明中国投资可能增强了中国与沿线国家的产业互补性,反之则说明加大了双方的产业竞争性。鉴于此,笔者通过将中国GVC指数与沿线国家GVC指数相减,得到GVC分工差距水平指数diff,分析中国投资对沿线国家GVC分工水平差距的影响。为此,本文构建了以下模型:

diffi,t=diffi,t-1+investi,t+lngdpi,t+lngdppi,t+gdpgi,t+gdpggi,t+rurali,t+naturei,t+Tt

(3)

表2模型(7)展示了相关回归结果。invest的系数显著为负,说明中国投资减小了与沿线国家在GVC的分工程度上的差异性,也进一步说明中国向沿线国家的投资,对东道国的GVC提升作用大于对中国的提升作用。“沿线国家中不乏劳动力资源丰富、产业结构较为完善的国家和地区。随着中国劳动力成本的提高、国内产业的升级转型与国内外贸易的频繁摩擦,中国大量的产业逐渐向沿线国家转移,其中不乏劳动密集型行业的投资。这些行业企业的引入,促进了东道国GVC分工地位的提高。但处在经济发展动能转化阶段的中国,虽正经历新产业、新业态、新模式的快速发展,但其尚未成为当前经济发展的主要推动力量,传统产业对经济增长的拉动作用仍不可小觑。加上近年来国际经济环境低迷,贸易摩擦频发,以及国内传统产业去产能等政策的推行,传统产业发展态势亦不乐观。在此情况下,中国大举对外直接投资反倒会加剧传统产业空心化程度的提高,对产业结构合理化程度会加剧负面影响,不利于GVC分工水平的提高。这也导致中国与沿线国家GVC分工水平差异减小,不利于中国在“一带一路”价值链中主导地位的保持和核心地位的形成,亦可能会加剧中国与沿线国家的产业竞争性,影响中国与“沿线国家的长期产业协同发展。

六 稳健性检验

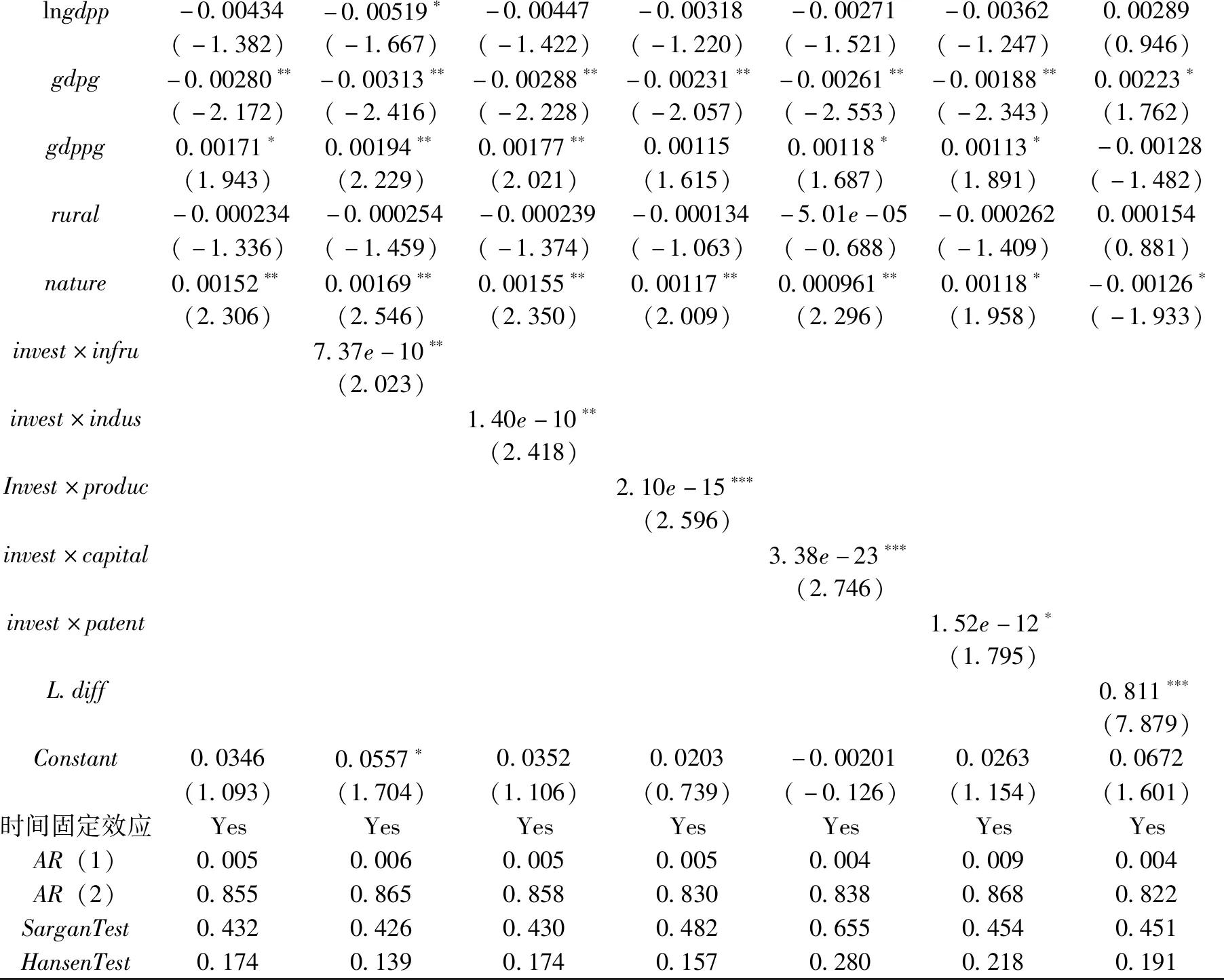

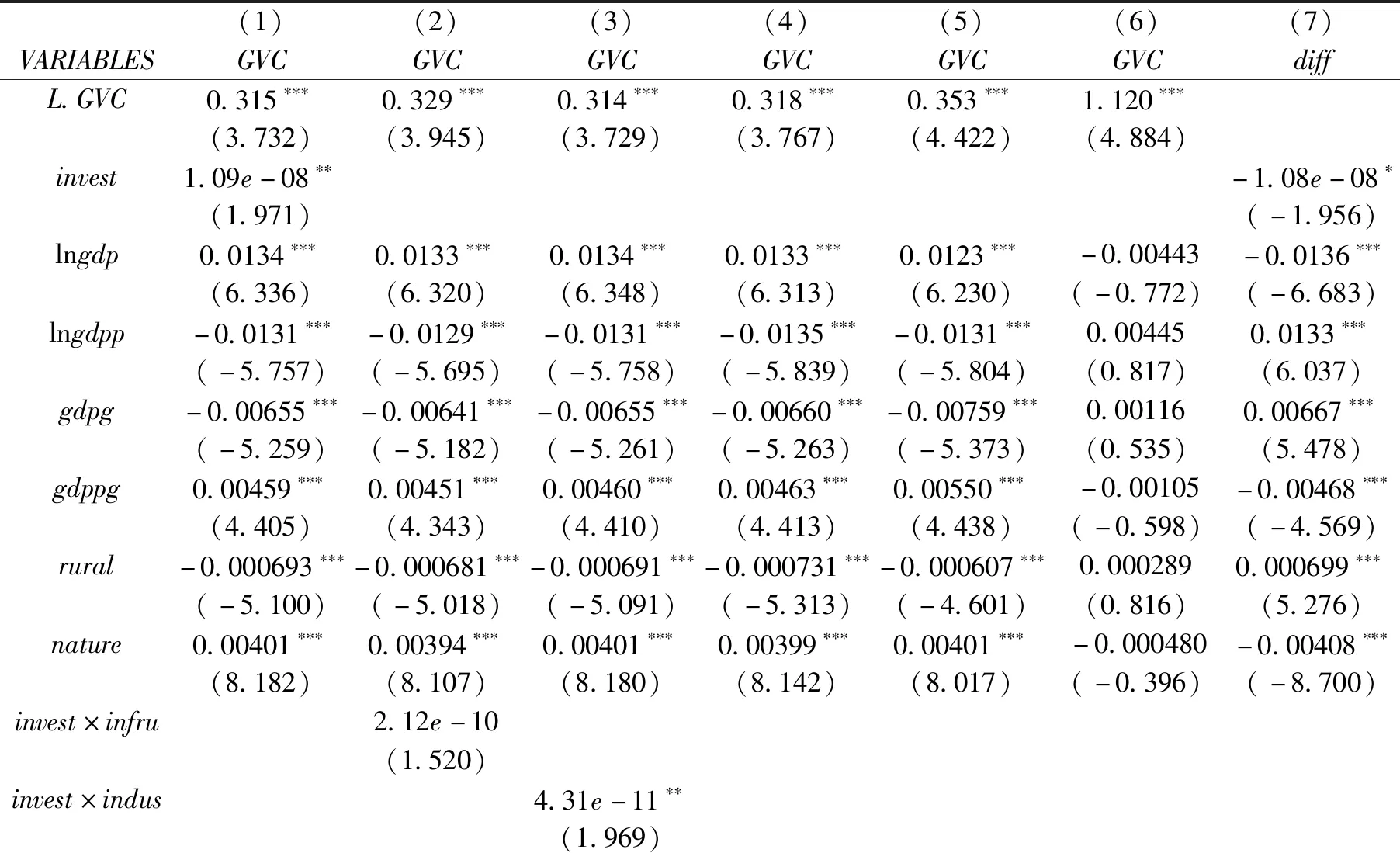

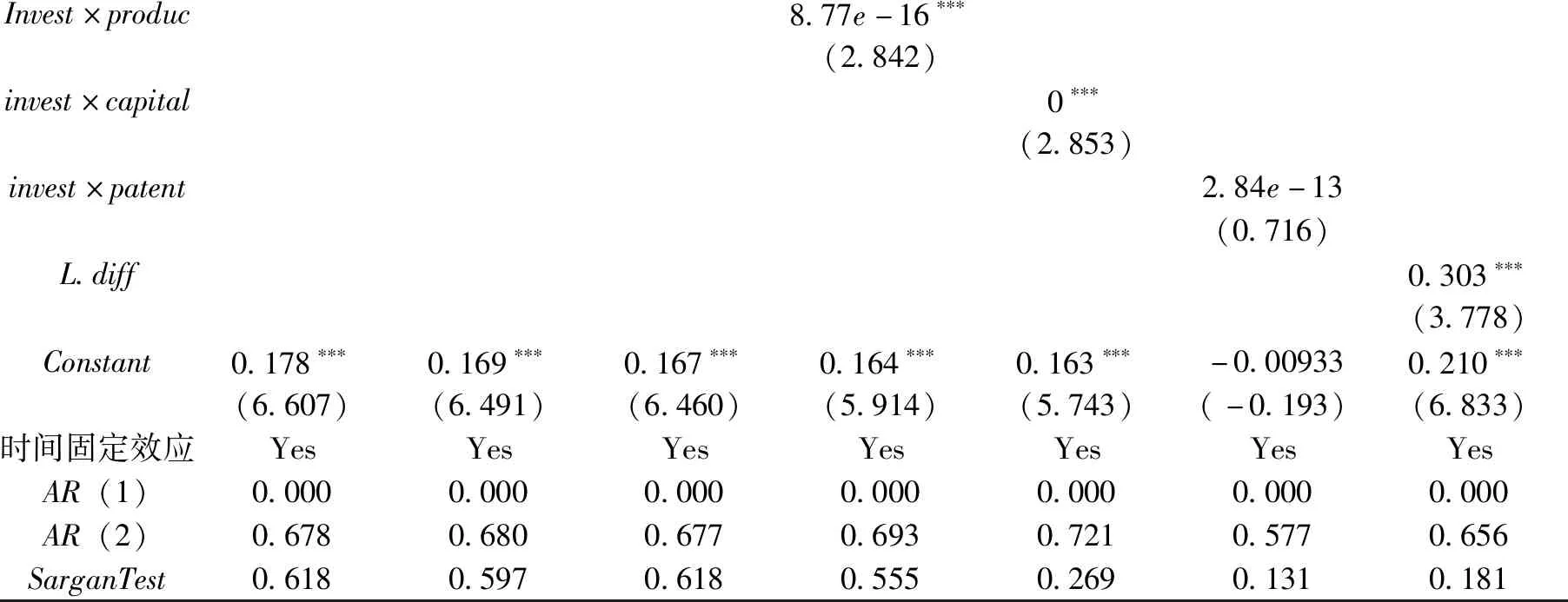

为了更全面保证本文研究结果的稳健性和可信度,本文采用改变代理变量和改变回归模型的方式进行稳健性检验。分别使用直接投资流量作为代理变量,使用一阶SYS-GMM模型和DIFF-GMM模型进行稳健性检验。限于篇幅,仅在此展示部分回归结果。表3和表4展示了使用直接投资流量作为代理变量和使用一阶SYS-GMM模型的回归结果。其结果与使用两步SYS-GMM模型大致相同,佐证了本文研究结论的稳健性。但是使用DIFF-GMM模型得到的结果标准误更大,亦说明两步SYS-GMM在保障回归结果较强稳健性的同时,会低估标准差。

表3 直接投资流量作为代理变量的稳健性检验结果

lngdpp-0.00434-0.00519∗-0.00447-0.00318-0.00271-0.003620.00289(-1.382)(-1.667)(-1.422)(-1.220)(-1.521)(-1.247)(0.946)gdpg-0.00280∗∗-0.00313∗∗-0.00288∗∗-0.00231∗∗-0.00261∗∗-0.00188∗∗0.00223∗(-2.172)(-2.416)(-2.228)(-2.057)(-2.553)(-2.343)(1.762)gdppg0.00171∗0.00194∗∗0.00177∗∗0.001150.00118∗0.00113∗-0.00128(1.943)(2.229)(2.021)(1.615)(1.687)(1.891)(-1.482)rural-0.000234-0.000254-0.000239-0.000134-5.01e-05-0.0002620.000154(-1.336)(-1.459)(-1.374)(-1.063)(-0.688)(-1.409)(0.881)nature0.00152∗∗0.00169∗∗0.00155∗∗0.00117∗∗0.000961∗∗0.00118∗-0.00126∗(2.306)(2.546)(2.350)(2.009)(2.296)(1.958)(-1.933)invest×infru7.37e-10∗∗(2.023)invest×indus1.40e-10∗∗(2.418)Invest×produc2.10e-15∗∗∗(2.596)invest×capital3.38e-23∗∗∗(2.746)invest×patent1.52e-12∗(1.795)L.diff0.811∗∗∗(7.879)Constant0.03460.0557∗0.03520.0203-0.002010.02630.0672(1.093)(1.704)(1.106)(0.739)(-0.126)(1.154)(1.601)时间固定效应YesYesYesYesYesYesYesAR(1)0.0050.0060.0050.0050.0040.0090.004AR(2)0.8550.8650.8580.8300.8380.8680.822SarganTest0.4320.4260.4300.4820.6550.4540.451HansenTest0.1740.1390.1740.1570.2800.2180.191

表4 使用一阶SYS-GMM模型的稳健性检验结果

Invest×produc8.77e-16∗∗∗(2.842)invest×capital0∗∗∗(2.853)invest×patent2.84e-13(0.716)L.diff0.303∗∗∗(3.778)Constant0.178∗∗∗0.169∗∗∗0.167∗∗∗0.164∗∗∗0.163∗∗∗-0.009330.210∗∗∗(6.607)(6.491)(6.460)(5.914)(5.743)(-0.193)(6.833)时间固定效应YesYesYesYesYesYesYesAR(1)0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000AR(2)0.6780.6800.6770.6930.7210.5770.656SarganTest0.6180.5970.6180.5550.2690.1310.181

七 结论与启示

“倡议”提出9年间,愿景和理念迅速转化为行动和成果,为参与国人民带来了实实在在的福祉。本文以44个“一带一路”沿线国家为研究对象,基于2003—2017年UN Comtrade数据库BEC分类法下的中间产品贸易等数据,通过构建两步SYS-GMM模型,探究中国投资影响沿线国家GVC分工水平的提高程度,深入探讨其作用机制,并拓展分析了中国投资对中国与沿线国家GVC分工水平差距的影响。实证结果显示:中国投资显著提高了沿线国家的GVC分工水平,且增加资本存量、提高劳动生产率、优化产业结构和提升基础设施水平是其四个作用机制,提升技术水平尚未成为其机制之一。同时,中国投资减小了与沿线国家的GVC分工水平差异,可能会造成中国与沿线国家在产业方面的竞争增大。随着中国与沿线国家的合作加深与经济融合,GVC分工将从合作型走向竞争型。因此在现阶段,应因地制宜加强GVC分工的长远布局。

基于以上研究结论,结合“倡议”宗旨,本文提出以下政策建议:

一是加强制度支撑,提升投资效率。中国投资有效提升了沿线国家的GVC分工水平,因此在现阶段,中国应立足全球视野,展现大国担当,为企业营造良好的投资合作环境。并且要积极加强政策指引与支撑,提升政府服务效率,推动中国与沿线国家签订双边投资合作协定,从而提高中国企业赴“一带一路”投资的便利化水平,使中国发展红利更多惠及沿线国家和地区。同时,加强交通的“互联互通”,建立完备的物流体系与联运系统,通过港口、铁路、公路、航空等多渠道进行物流、信息流、资金流的联通,创新区域内外贸易合作模式,促进产业结构升级与资源整合。

二是加强企业创新,促进产业协同发展。中国企业在向沿线国家投资进行产业转移的过程中,亦要注重加强企业的研发创新。通过要素的创新,提升产业的综合竞争力,积极参与国际分工,从而进一步推动国内产业的转型升级。改变国内经济结构,加速供给侧的改革,加快新兴产业的成长和传统产业转型升级。衔接好新旧动能的转化,进而提升在GVC分工中的地位,减弱中国向沿线国家投资过程中可能带来的产业竞争效应,确保我国在对沿线国家的投资中处于核心区位。积极推进产业发展,形成区域内协同产业链,加快生产要素周转效率。在创新过程中,要注重服务领域的创新与人才的交流发展,通过设立创新园区,以点带面辐射至沿线国家。根据不同国家、不同领域人才需求,制定吸引人才政策,为产业协同发展助力。

三是构建区域价值链,促进价值链升级。在发达国家主导的GVC中,美日等发达国家掌握着GVC的核心环节,主要是产品的研发与设计处在GVC分工的上游。发展中国家要在GVC分工中掌握主动权,相当有局限性。而以“一带一路”为发展契机,重新构建区域内产业链,缩短制造业的分工进程,提升市场反应效率,结合沿线国家的资源禀赋与技术互补,有利于实现产业分工重组与升级转型。另一方面价值链的重新整合又进一步促进了中低技术制造业发展。构建区域价值链,提供了中国参与分工的高附加值环节,有利于促进中国主导区域的价值链发展,并提升中国在GVC分工的主动权,形成中国与沿线国家的生产要素互动,加速区域内产业链价值循环。这将有利于促进中国和沿线国家的产业升级转型,以及加速产业核心价值的创新与提升。

四是深化交流合作,提高企业盈利能力。中国在“一带一路”投资建设中,加速了资源的互联互通,也促进了投资效益的提升。深入的交流与合作,一方面促进了中国和沿线国家之间的贸易与投资的互动,形成投入产出的高效闭环;另一方面降低了中国企业对沿线国家投资的成本和风险,进而提高中国企业的投资盈利能力。通过“倡议”加强中国与沿线国家的政治互信度,深化政府间的“倡议”交流,增加国家高层互访频率,形成良好的政治合作体系。积极推进中国与沿线国家的合作效率,通过政策支持与文化交融,促进形成良好的贸易投资氛围。在合作中,积极提升中国与沿线国家间的经济融合,加快双边国家交通基础设施和网络设施的建设,提高运输效率; 主动推进双边国家自由贸易协定的签订,提高海关检验检疫的合作程度,降低交易成本; 加速推动沿线国家建立代理金融机构,降低金融服务成本,构建良好的合作环境,加速企业间的技术资源交流,促进盈利能力提升。