“其昌”银店及其外销银器

2022-06-18白芳

外销银器是中国银匠按照西方银器的式样,采用中国传统的制作工艺。生产制作并销售给来华的西方人或接受洋风的中国人使用的金银类器皿。根据目前外销银器的流传现状可知,最早的外销银器始见于康熙年间,兴盛于乾隆至道光年间,清末至民国持续发展,前后延续200余年。早期的外销银器主要产自广州,五口通商之后慢慢向香港、上海及近代以来的开埠城市扩散。

清乾隆二十二年(1757),“一口通商”渝令的颁布,广州成为西方商人海路来华贸易官方唯一许可的通商口岸,广州由此垄断中西海路贸易近一个世纪。广州工匠凭借着敏锐的商业洞察力、精湛的手工技艺、惟妙惟肖的摹仿能力和诚实守信的态度赢得了西方人的信赖。蒂芙尼(Tiffany)在1844年到访广州旧中国街的一家银器店铺时,这样写道:“店铺的银匠能制造任何物品,由小小的一只盐羹到整套餐具,都能制造出优美的效果。他会用金替水壶镶边,或者用很短的时间就能制作出一款流行式样的叉子。这里的银器十分精致出色,而价格却很低廉,这些银器本质上的价值可以和欧洲同样物品比美。精致的掐丝花篮或是名片盒,都是这些银匠的得意之作。在中国,整套银器餐具的价格要比其他任何国家都要便宜,很多欧洲人士都通过来华贸易的大班发送订单订购银具。”①

18、19世纪,面对大量的海外订单,广州出现了专门生产、销售外销银器的市场,它主要集中在广州十三行商馆区的新中国街、旧中国街和新豆栏街一带(图1),其中在新中国街和旧中国街上,无论是银器店铺的数量还是银器产品的质量等方面都要远远优胜于新荳栏街。“旧中国街又称老广州的‘纽约第五大街或‘伦敦的邦德大街,这里是银店的集中地。旧中国街以12尺的宽度而闻名,这种宽度是当时广州商馆区内最宽的街道。银匠黄盛(ongshing)1834年就在此街的十五号开设店铺。而吉星(Cutshing)的店鋪也开设在此,虽然后来吉星把店铺搬到了新中国街。在店铺的商标中,两条街通常用‘NwStreet和‘01 d Street加以简单区分。1847年,这里聚集了很多银器店和经验老到的银匠。因为经营银器的店铺众多,所以售卖银器的范围一直扩充至新荳栏街(H0gLane)的西边,这里卖的银器质量较差。银器售卖的区域还沿着新中国街一直扩展到十三行街的南边,这里正是十三行商馆区的北边界限。”②

“其昌”是19世纪一位技艺高超又颇为高产的广州银匠,有大量作品流传于世。但关于“其昌”的店铺名称、店铺地址以及活跃时间各家观点又不尽一致,如:福布斯(H.A.Cr0sbyF0rbeS)《中国外销银器(1785-1885)》认为:其昌(Khecheong),款识KHC,店铺地址广州河南岛会所街,活跃时间19世纪40~70年代;③柯尔南(John Devereux Kernan)《查特收藏中国外销银器》认为:Khecheong(商标中拼写为Khechoung),款识KHC,店铺地址广州河南岛会所街,活跃时间19世纪30~70年代;陈高华《中国银楼与银器:外销》认为:其昌(KHECHEONG/KHE CHOUNG),款识KHC,店铺地址广州靖远街(Old China Street)2号和会所街(Club Street), 活跃时间19世纪30~70年代。⑧关善明《中国外销银器》认为:“KHECHEONG:其昌,位于广州河南会所街,活跃于1840至1870年间,传世器物甚多,是当时最为著名店铺。印记用KHC三个字母。”⑤其昌与Khechoung和Khecheong的关系如何?其昌银店的地址究竟在哪里?

KHC为何被认为是其昌银器的印记?这些问题都有待于通过发掘新材料以作出进一步的论证。

一、其昌银店

迪美博物馆位于美国马萨诸塞州塞勒姆市,该馆以收藏大航海时代的东西方贸易往来的物质成果而闻名,在这里我们幸运地发现了两份与“其昌银店”有关的中英文贸易凭据。

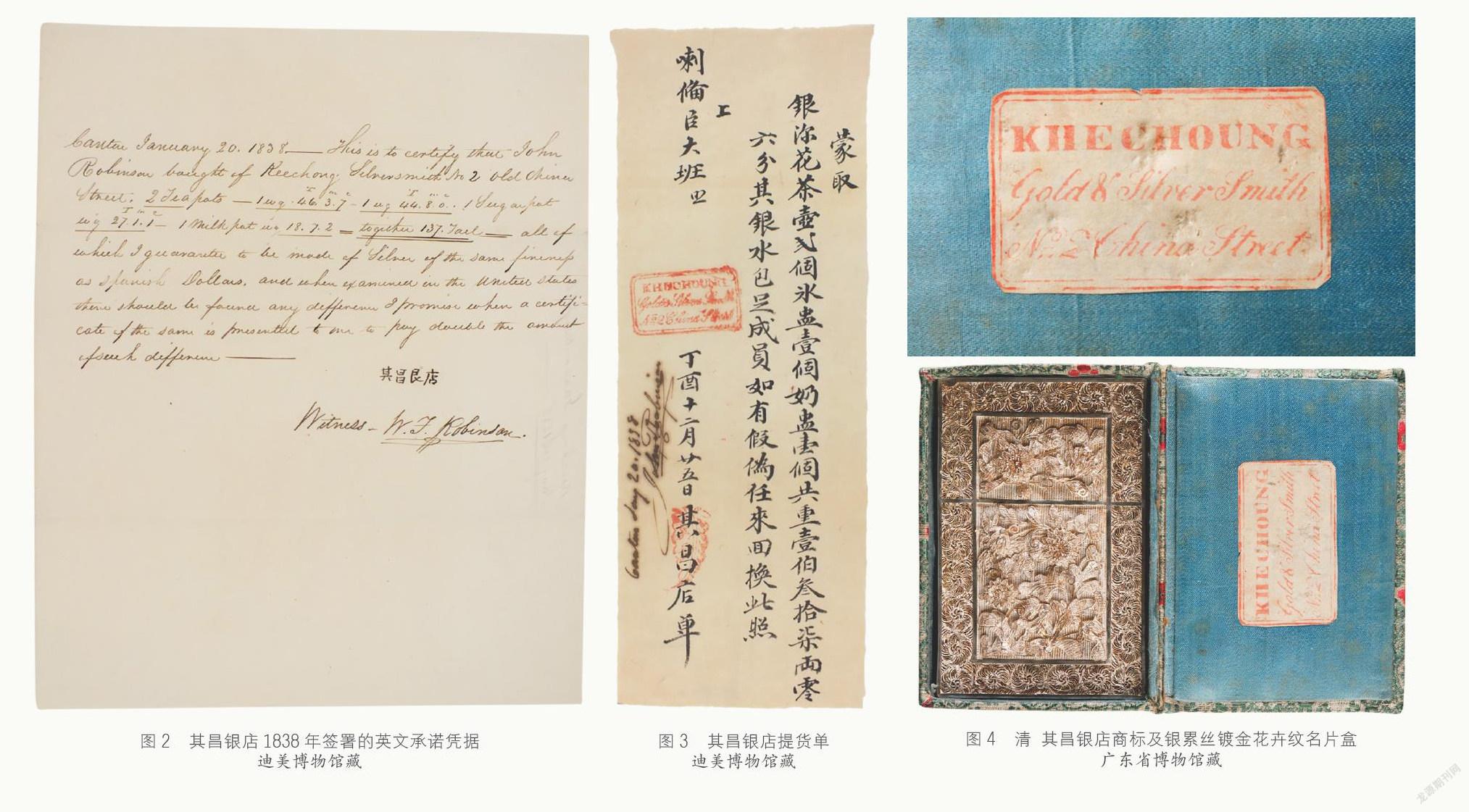

一份是英文承诺凭据(图2),大意为:“特此承诺1838年1月20日约翰·罗宾逊(John Robins0n)在广州I旧中国街2号(No.201 d China Street)其昌银店(Keechong Silversmith)订购的银茶壶2个,一个重46.37两,另一个重44.80两;银糖盅1个,重27.11两;银奶杯1个,重18.72两,四件银器总重量合计137两,所有银器都是以西班牙银元为原料打制而成。”承诺书右下角有中文签名“其昌银店”四字,和英文见证人签名W.F.Robinson”

另一份是中文提货单(图3):“蒙取银沵花茶壶贰个、水盅壹个、奶盅壹个,共重壹佰叁拾柒两零六分,其银水包足,成员如有假伪,任来回换,此照。上喇偹臣大班,丁酉十二月廿五日其昌启单。”凭单左下方有“广州,1838年1月20日,约翰·罗宾逊”英文签名,和两方红色签章,一方是在“其昌”二字上签盖的私人印章;另一方为长方形红色双框印章,内书英文款识:“KHECHOUNG,Gold&Silver Smith,No.2 China Street。”相同印章还可见于广东省博物馆收藏的一件请银累丝镀金花卉纹名片盒(图4),该名片盒配有外用织锦裱糊,内衬天蓝色湖绸的原包装盒一个,盒盖内附有一枚纸质长方形红色双框店铺商标,这表明该名片盒同为“其昌银店”出品。

从这两份中英文单据中,我们可以了解到,1838年1月20日(清道光丁酉年十二月廿五日)约翰·罗宾逊在广州十三行商馆的旧中国街2号其昌银店内提货时,为确保产品成色和质量,双方共同签署的文件。“其昌银店”即“Khechoung Gold&Silver Smith”,英文凭据中的“Keechong”应为“Khechoung”的误笔。关于“0ldChina Street”和“New China Street”学者们在翻译为靖远街还是同文街方面未达成一致意见,⑥但对于“01dChina Street”和“China Street”为同一条街道,以区别于后来出现的“New China Street”的观点上意见基本致。⑦因此英文凭据中的“No.20 ld China Street”与店铺商标中的“No.2 China Street”同指位于广州十三行商馆区的旧中国街2号。5BE6AFE0-9632-43F4-AA43-20E596E80FC6

二、“KHC”款外销银器

为方便外商订购,同时作为信誉的保障,外销银器的底部通常戳印银器制作者的中文姓名、银器销售商的英文名称缩写及银器成色等信息。?销售商的名字采用英文是为了便于与西方客户沟通交流,有时销售商与制作者是同一人,但当订单增多,业务量繁忙时,外销银器店的销售商往往采用分包的方式委托给其他银匠代为加工,并在器物的底部打上制作者的中文名号。“KHC”为何被认为是“其昌银店”英文名称的缩写?我们从迪美博物馆收藏的一套银茶具中找到了答案。这件银莨苕叶纹茶壶(图5)采用锤揲錾刻工艺制作而成,花瓣形纽,器盖和口沿呈花瓣形开光,壶身呈瓜棱状,四足外撇,通体均由莨苕叶纹和贝壳纹样作装饰,其造型和纹样与英国维多利亚时期流行的银茶具装饰风格相近。这件银茶壶的底部由錾刻的铭文和戳印的底款两部分内容组成(图6)。錾刻铭文共有两段,第一段錾刻于1838年,大意为:约翰·罗宾逊(John Robins0n)带着银元到中国广州,茶具在此制作并带给他的妻子露茜·皮克林·罗宾逊(Lucy PickeringRobins0n),1838年。第二段铭文是约在100年后补刻添加上去的,大意为:1925年父亲约翰·罗宾逊将这件银器遗赠给他的女儿玛丽·堪宝·韦特兰(Mary KembleWheatland)。铭文中的两位同名的约翰·罗宾逊是父子关系,第一位约翰·罗宾逊就是1838年在其昌银店订购一套四件银茶具的买家,第二位约翰·罗宾逊是前者的儿子,在他逝世前将这件流传了近一个世纪的银茶壶遗赠予他的女儿、老约翰·罗宾逊的孙女。两段錾刻铭文之间有一行戳印款识,从左至右依次为:侧身向左行走的狮子图案、KHC、带皇冠的豹子头图案和国王的半身头像图案。

这样的戳印款识是模仿英国银器成色鉴定的银器标识系统制作而成的。在英国,银器制造有严格的检验鉴定程序,只有鉴定合格被戳印上相应的银器标识系统的银器才可以在市场上流通买卖。银器标识系統中的图案又各有内涵,如:狮子图案代表银器的纯度、KHC代表银匠身份、豹子头图案代表银器的产地伦敦、国王头像是完成纳税的标志。英国银器的标识系统在不同时期又会有一些细微的变化,例如,带着皇冠的豹子头图案是在1478~1822年间使用的,1823年开始取消了皇冠,只留有豹子头的图案;再如英国从1784年开始,所有的金银器皿在销售前都要向国王纳税,所以就出现了以国王头像作为税章的标志,这样的税收到1890年时才被废除,税章也随之被取消。所以在英国银器的历史上,从1785年到1837年先后出现过乔治三世、乔治四世和威廉四世等三任国王的头像以及1838年到1890年出现的维多利亚女王的头像。⑨显然这件制作于1838年的银茶壶是仿照已经过时的英国银器标识系统的图案进行打造的,①KHC即为其昌(Khechoung)银器的印记。其昌银店对英国的银器标识系统并不了解,仅是按照西方来样和订单的要求,进行原样仿制,所以出现了这套银器的银标与同时期英国银器的银标并不一致的现象。迪美博物馆收藏的“其昌银店”中英文贸易凭单和这套银茶具帮助我们厘清了:其昌,英文名Khechoung,款识KHC,店铺地址位于广州旧中国街2号。

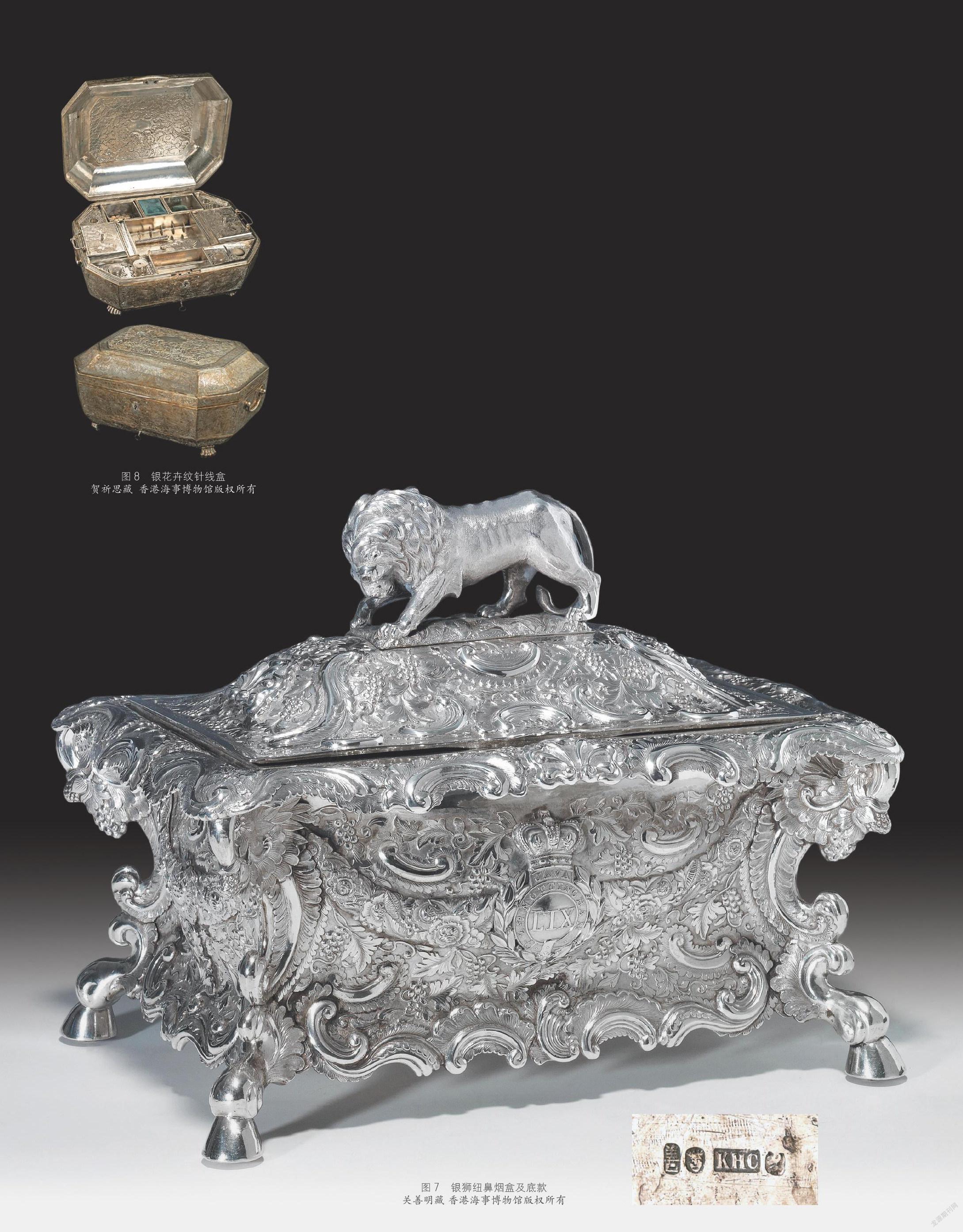

19世纪40~50年代,是其昌银店最为活跃的时期,从已出版的关于中国外销银器的相关著录中可以发现此时期有数量相对丰富、且纪年相对明确的“其昌”银器作品流传于世。为了提高产量,承接更多的订单,其昌银店也同样采用了委托其他银匠代为加工的模式去提高产量、扩大销售规模。如在19世纪50年代,银匠“善”就曾多次承接过其昌银店的订单,此时期其昌银店出品的银器风格既有单纯的来样模仿也有中西纹样相结合式的创新。沐文堂收藏的这件银狮纽烟丝盒(图7),①装饰华丽、工艺精湛、纹样繁密,无论造型还是纹样都具有浓郁的欧洲装饰风格,盒身正面锤揲錾刻着英国陆军第59兵团纹章,底款戳印一行由“KHC/仿英银标/善”组合而成的款识。英国陆军第59兵团又名诺丁汉(Nottinghamshire)第二步兵团,1849年来华,1856~1858年发动第二次鸦片战争占领广州,这件银器应是约在19世纪50年代左右其昌银店将订单委托给银匠“善”代为加工、并在其昌银店最终完成和订购人之间的销售交易环节。另一件银花卉纹针线盒(图8),?底款同样由“KHC/仿英银标/善”组合而成,针线盒的外型与清道光时期外销漆器针线盒的款式和构造相似,纹样采用的是中国传统的缠枝花卉纹装饰。这表明至迟在19世纪50年代开始外销银器的风格逐渐发生了变化,除了单纯模仿西方风格的外销银器继续生产之外,一些具有西方造型中式纹样的外销银器也逐渐出现。

1856年十三行商馆被大火焚毁后未再重建,遍布于新中国街、旧中国街上鳞次栉比的中国商铺包括外销银器店铺为了生存,只能被迫迁移,其昌银店正是在这样的背景下迁移到广州河南岛(即广州珠江南岸今海珠区)的会所街。结合中外学者的研究成果,可以作出如下推断:其昌银店至迟以1856年为界,大致可以分为两个阶段,19世纪30~50年代,其昌银店,英文名Khechoung,位于广州十三行商馆区的旧中国街2号;19世纪60年代起,其昌银店迁移到广州河南岛的会所街,英文名改为Khecheong。银器底款的印记不变,均以“KHC”作为其昌银店英文的缩写。

19世纪60年代,伴随香港、上海等港口对外贸易后来居上,很多粤籍银匠或银店纷纷迁往香港、上海等地开设分店,继续从事的外销银器的生产和销售。“沪上西式金银首饰店均为粤人所设,粤人称‘打银铺,最老者为江西路之和盛,其次为南京路之联合、鸿昌,又其次为河南路之时和,他如联生公司等则开设未几时耳。顾客以外人居多,沪上巨室姬妾亦趋之若鹜,故营斯业者无不利市三倍。”?面对激烈的外销银器市场的商业竞争,位于广州河南岛会所街的其昌银店虽然在销量上有所滑落,但其制作工艺和品质依旧保持较好的状态。这件铭刻有1867年款的银洗礼杯(图9),@杯身呈八角形,口沿外撇,杯身雕刻哥特式拱门建筑框线,框线内繁密地锤揲錾刻着西洋花卉卷草纹,杯足采用锤揲焊接技法装饰葡萄藤蔓纹,足沿处錾刻“1867”年字样,足底戳印KHC和一无法识别的中文字体。另外一件银马克杯(图10),?器身锤揲錾刻葡萄藤蔓纹样,器形规整,纹样立体生动,居中处装饰有欧洲纹章一枚,底款戳印“KHC”款识和一枚19世纪60年代法国海关鉴定印鉴。19世纪60年代,在中国的其他口岸城市,当西式造型中式纹样的中国外销银器愈来愈成为主流,银器底款戳印仿英银标的特征逐渐被弃用之时,其昌银店依旧在坚守传统外销银器的工艺特点和风格特征,继续生产销售西方风格的外销银器。5BE6AFE0-9632-43F4-AA43-20E596E80FC6

19世纪70年代是其昌银店的衰落期,此后未见有其昌银店款识的外销银器传世。仅从目前发现的一件有1877年款的银奖杯(图11)的特征来看,奖杯为西式造型,分口沿、杯身和底足三段制作、焊接成形,装饰纹样具有中西融合的特征。口沿外壁通景装饰中国传统的竹林图纹样,居中处椭圆形开光内錾刻铭文“Grand Challenge Cup,@1877”;杯身圆腹,装饰乔治亚式波浪纹,圈足外撇,足外壁装饰葡萄藤蔓纹样,底款戳印“KHC/仿英银标”款识。

此时无论是造型、纹样还是制作工艺均无法与其昌银店之前生产销售的银器水准相比拟。

三、结论

综上所述,其昌银店活跃于19世纪30~70年代,其中4050年代是其发展的黄金时期。其昌银店以1856年为界共开设有两家店铺,老店位于广州十三行商馆旧中国街2号,英文店铺名Khechoung;分店位于广州河南岛会所街,英文店铺名Khecheong,两家其昌银店外销银器的底款均以KHC作为款识。值得注意的是,其昌银店一直有使用仿英银标作为本店银器款识特征的传统,这一风格一直持续到19世纪70年代其昌银店退出历史舞台。这也提醒我们在对中国外销银器进行断代时,以银器底款是否有使用仿英银标作为中国外销银器早期和晚期的判断标准时还应当审慎分析。

注释:

①Carl L.Crossman. The Decorative Arts of the ChinaTrade, the Antique Collectors Club Ltd,1991,P338。

⑤陈志高《中国银楼与银器:外销》,清华大学出版社,2015,第81页。

⑥关善明《中国外销银器》,香港,沐文堂美术出版社有限公司,2018,第32页。

⑦例如同为1856年12月29日英国皇家海军司令巴特绘制的广州商馆图,有学者将old China street译为同文街,new China street译为靖远街(见【美】亨特著、冯铁树、沈正邦译《广州蕃鬼录》,第13页,广东人民出版社,2009);也有学者将old China street译为靖远街,new China street译为同文街(见章文钦著《广东十三行与早期中西关系》,第202页,广东经济出版社,2009)。

⑧福布斯在《中国外销银器(1785~1885)》一书中曾提到:“The principal shops were to be found on either sideof China Street,later called Old China Street to distinguish it from the smaller New China Street.”(見H.A.Crosby Forbes “Chinese Export Silver1785t01885”,P34。)

⑨白芳《广东省博物馆藏清代广作外销银器概述》,《文物天地》2019年第6期。

⑩相关研究成果参见:陈志高《中国银楼与银器:外销》,第32页;关善明《中国外销银器》,第24页;苏召《伪标——银器上的仿鉴定标记》,《艺术品》2015年第3期。

①关善明《中国外销银器》,第168~169页。

②香港海事博物馆《白银时代:中国外销银器之来历与贸易》,香港海事博物馆有限公司,2017,第106页。

国陈荣广、伯熙《老上海》,泰东图书局,1919,转引自陈志高《中国银楼与银器:外销》,第4页。

@关善明《中国外销银器》,第162~163页。

5 H.A.Crosby Forbes "Chinese Export Silver 1785 to1885”,P206。

⑥关善明《中国外销银器》,第172~173页。

(责任编辑:郭彤)5BE6AFE0-9632-43F4-AA43-20E596E80FC6