低密度聚乙烯及其纳米复合物直流击穿场强统计分析

2022-06-16王珊珊王雪婧

王珊珊,孟 阳,王雪婧

(1.哈尔滨电站科技开发有限公司,哈尔滨 150046;2.国网黑龙江省电力有限公司物资公司,哈尔滨 150001;3.新南威尔士大学 科学学院,澳大利亚 悉尼 1466)

0 引 言

电力设备和电线电缆的使用年限主要取决于绝缘材料的性能,在绝缘材料中添加纳米粒子,已成为提高绝缘材料电性能的主要途径。添加纳米粒子后形成的纳米复合物可以提高聚合物的击穿场强,科研工作者对于聚合物直流击穿场强和交流击穿场强原理分析已形成一套成熟理论[1-3]。但是,大部分研究都是通过IEC62539和IEEE930标准中推荐的Weibull分布函数对纳米复合物直流击穿场强数据进行统计后得出结论。在试验中发现,利用Weibull分布函数对纳米复合物直流击穿场强数据进行线性拟合时,拟合精度较差,线性拟合的直线与实际击穿点数据偏差较大,这严重影响了纳米复合物直流击穿场强数值准确性[4-5]。在实际工程设计中可能引起电力系统传输故障,造成巨大的经济损失。

因此,该文通过介绍纳米复合物界面模型和电势阱模型,解释添加纳米粒子可以提高LDPE击穿场强的原理。研究正态分布函数的统计机理分析LDPE和MgO/LDPE纳米复合物直流击穿试验。利用正态分布函数、Weibull分布函数、Logistic分布函数对两种材料的直流击穿试验数据进行统计分析,对统计结果进行比较,选择最适合的统计分布函数进行分析,并分析其统计机理与纳米复合物击穿机理的关系。

1 纳米聚合物击穿特性理论基础

在聚合物基体中添加纳米粒子可以提高聚合物绝缘材料的介电常数、耐电晕性、耐热性能和机械性能等性能指标[6-7]。而外界环境作用是导致绝缘材料击穿的重要因素,聚乙烯及其纳米复合物的直流击穿主要是材料发生电击穿,电击穿现象主要是由固体导带中含有的电子决定,电子在电场的作用下被加速,最终形成贯穿两极的导电通道,导致聚乙烯及其纳米复合物材料在直流电压下发生击穿。由于在聚乙烯材料中加入了纳米粒子,使聚乙烯材料内部出现均匀分布的陷阱,这些陷阱可以阻碍聚乙烯内部电子的自由移动,从而使聚乙烯纳米复合物的直流击穿场强有所提高。该文通过两种理论模型阐述添加纳米粒子可以提高纳米聚合物击穿场强的具体机理。

1.1 界面模型

纳米复合物材料性能与材料的界面有关,如图1所示,A和B代表除状态外其余条件完全一致的两种材料。A和B形成的界面上两种材料间的相互作用力与单一的A或B内部的作用力差别很大。界面中某一强度的E穿过AB界面时会发生改变,E1经过有效距离l1后,从A中的E1A变为了B中E1B,E2经过有效距离l2后,则从A中的E2A变为了B中E2B。

图1 A和B界面图

聚合物基体和纳米粒子之间的界面受到多种外界条件作用,主要包括链的移动性与构象、结晶度、化学计量数和库伦电位等。添加纳米粒子改变了纳米复合物链的构成和移动性,影响着束缚层和松散层,产生带电的扩散层无定形形态区域。

在外施电场作用下,电荷注入到纳米复合物中形成扩散电双层。可移动的电荷载流子出现在聚合物中。纳米粒子不是带正电就是带负电,为了保证聚合物间的费米能级或电化学势达到平衡,界面处产生扩散电双层。在扩散时距离不断增加,电荷数量则以指数形式衰减,击穿场强明显增强。

界面模型具有局限性,它可以用来解释在交联聚乙烯(cross linked polyethylene,XLPE)中添加纳米粒子可以提高纳米聚合物击穿场强的现象,但不能解释纳米复合物的所有特性。而且随着纳米粒子添加比例增加,电子迁移率出现下降趋势[9],与增加浅陷阱可以提高电子迁移率理论相矛盾。

1.2 电势阱模型

聚合物生产时,受工艺技术制约,聚合物材料内部会产生许多杂质,例如羰基和共轭碳碳双键,我们将这些杂质看作是电势阱,电势阱可以有效捕获聚合物内部出现的可以沿某一方向移动的载流子。

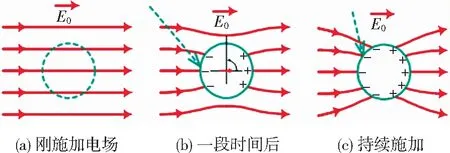

深陷阱模型为纳米复合物中内部陷阱捕获自由电荷的理论模型,外加电场下纳米复合物电力线分布如图2所示。

图2 外加电场下纳米复合物电力线分布

偶极矩是偶极电荷和偶极电荷间距的乘积,纳米复合物内部的杂质周围偶极电荷间距很小,所以产生的电势阱都比较小。纳米粒子相当于图2(c)中所示的球形电介质,在电场强度为E0的区域内,纳米粒子表面产生感应电荷,电力线在纳米粒子表面发生汇聚,纳米粒子表面感应出的正负电荷形成一个很大的偶极距,大约有100 nm,因此产生诱导深陷阱。诱导深陷阱可以捕获纳米复合物内部自由移动的载流子,从而起到限制载流子移动的作用。在纳米复合绝缘材料内部,纳米粒子本身的形态决定了诱导陷阱深度,诱导陷阱的深度与纳米粒子相对介电常数可以近似看作是正比关系。金属氧化物纳米粒子相对介电常数较大,可以确保诱导陷阱的深度远远大于羰基缺陷深度。纳米复合物中自由移动的电荷载流子被诱导深陷阱俘获,大幅度限制载流子数量。纳米粒子粒径增大,则电荷偶极矩增加,从而使诱导陷阱的深度也随之增加。但是纳米粒子粒径的范围也会受到远场效应和协同效应共同作用的限制。

电势阱模型本身也具有局限性,通过对电势阱模型理论的研究发现,诱导陷阱的深度与纳米粒子的相对介电常数近似成正比。相对介电常数越大的纳米粒子,其产生的诱导陷阱深度越深。但是,相对介电常数并不是唯一的影响因素,单纯增加纳米粒子的相对介电常数在实际应用中是不可行的。

2 聚乙烯及其纳米复合物击穿性能试验

2.1 试样制备

采用熔融共混法制备聚乙烯及其纳米复合物,熔融共混法属于共混法的一种,是实验室制备纳米复合物最为常用的方法之一。主要试验设备为转矩流变仪、平板硫化机和电子天平等。其中转矩流变仪,因其混制空间小,只能依靠双螺杆的剪切应力,所以每次制备的试样较少,需要试样量多时,须增加试样制备次数。混合过程如下:

1) 转矩流变仪设定温度110 ℃,输出转速60 r/min,混合时长20 min;

2) 启动转矩流变仪,转速达到设定值时加入40 g纯低密度聚乙烯,清洗混制室2次,消除混制室上的残留杂质;

3) 将39.6 g低密度聚乙烯颗粒加入共混室,待低密度聚乙烯全部熔融后,将0.4 g纳米MgO颗粒从喂料口匀速加入共混室,熔融共混20 min后,把混制好的复合物从密炼机中取出,用经酒精消毒后的剪刀把冷却后的复合物剪成小块存放起来,以备下次试验使用。平板硫化机温度设定为110 ℃,开机加热到设定温度并保持恒温;取出0.5 g纳米复合物或0.5 g纯低密度聚乙烯材料放入模具中,将模具放到加热好的平板硫化机上进行压膜。先对模具进行预热,待平板温度约为100 ℃时,对平板硫化机加压。采用多次缓慢加压方式对试样加压压制,以减少试样中气泡,最大压力下压至5 min后,再分多次缓慢减压至5 MPa,并保持五分钟,结束后取出平板放置在空气中进行冷却,平板降低到室温后取出试样。

击穿试样样品规格:厚度为(100±5)μm,直径为80 mm。

2.2 试验方法

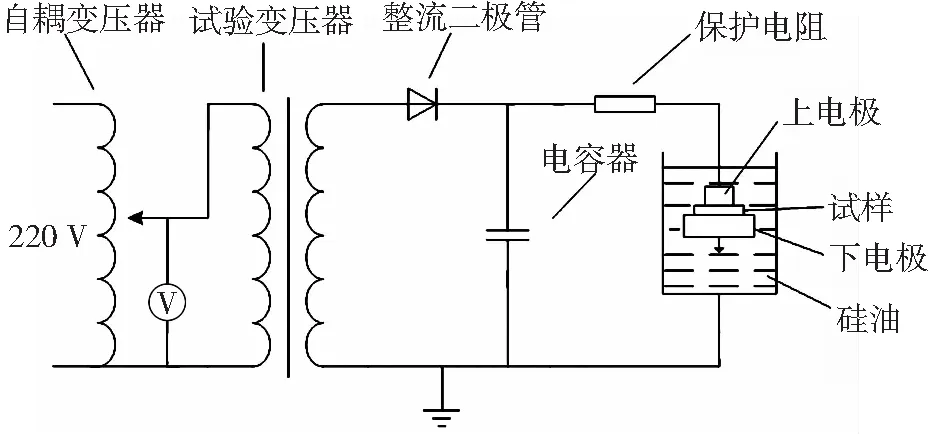

直流击穿试验采用YDK型直流高压试验测试系统,采用不对称电极,高压电极直径25 mm,高25 mm,试样媒质为硅油。测试试样平均厚度d,将试样放入电极中,对试样加压,直至击穿,试样击穿瞬间读出电压U,试验装置如图3所示。

试验具体操作步骤:LDPE和MgO/LDPE两组试样,每组材料30个试样,根据电场强度计算式E=U/d,计算出各个试样在直流电压下击穿场强。

图3 直流击穿试验设备原理图

3 分布函数对纳米复合物直流击穿场强数据的对比分析

分别利用正态分布函数、Weibull分布函数和Logistic分布函数对直流击穿数据进行数据统计,并通过Anderson-Darling检验方法进行数据检验。Anderson-Darling是检验所收集的数据是否服从某一分布的方法,其原理是将所收集的数据从小到大排列,得出经验累积分布,并与目标分布的理论累积分布进行比较,得出AD统计量,统计量越小,数据的分布就越接近目标分布。再根据AD统计量的分布计算出P值,如果P值大于0.05,则数据服从目标分布。3种统计分布函数对LDPE和MgO/LDPE直流击穿场强数据统计的对比结果,分别如图4、图5所示。

图4 3种分布下LDPE直流击穿场强曲线

图5 3种分布下MgO/LDPE直流击穿场强曲线

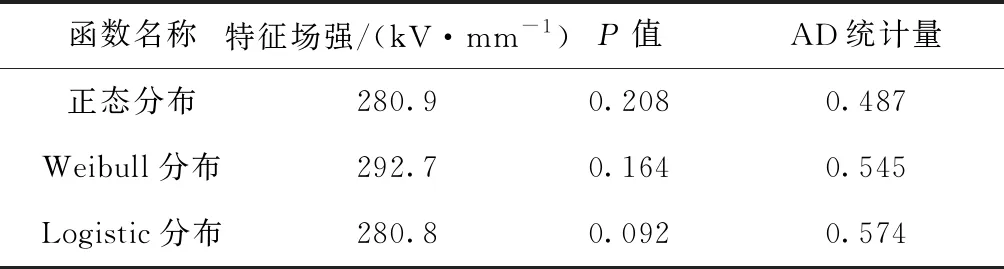

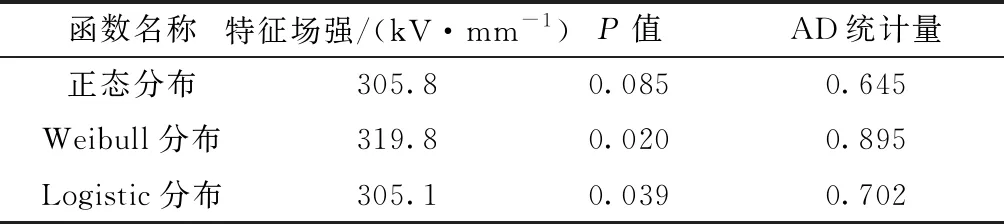

对图4和图5得到的3种分布下的直流击穿场强数据进行汇总,将特征击穿场强、P值指标和AD统计量3个数据统计到数据表中,分别列出LDPE和MgO/LDPE直流击穿场强数据统计分析表,见表1~2。

表1 LDPE直流击穿场强数据统计表

表2 MgO/LDPE直流击穿场强数据统计表

由表1、表2可知,对于2种材料的直流击穿场强数据,MgO/LDPE纳米复合物直流击穿场强明显高于聚乙烯材料的直流击穿场强,且无论哪种统计分布函数下的统计结果均可得出,常温条件下在聚乙烯材料中加入金属氧化物纳米粒子后,聚乙烯材料的直流击穿场强得到显著提高。

通过P值法对2种材料的直流击穿场强数据进行分析得出,两种材料的直流击穿数据均服从正态分布函数、Weibull分布函数和Logistic分布函数,即3种分布函数都可对两种材料的直流击穿场强数据进行统计。但使用Anderson-Darling比较法进行分析得出,采用正态分布函数对2种材料的直流击穿场强数据进行统计更加准确,其AD统计量均小于另外2种分布函数的统计值。

聚乙烯纳米复合物材料属于两相共混物,纳米粒子的加入使得聚乙烯材料内部结构发生变化。纳米粒子的分布情况,陷阱的分布与数量,电极电子注入的多少,都对其直流击穿场强有很大的影响。这些影响因素彼此对立,且对聚乙烯纳米复合物的直流击穿场强起决定性作用,所以使用以上3种统计分布函数进行分析时,从统计机理及统计最终结果来看,正态分布函数更加适用聚乙烯及其纳米复合物直流击穿场强数据的统计分析。

4 结 语

介绍纳米复合物界面模型和电势阱模型的作用机理,阐述添加纳米复合物可以提高LDPE材料

的直流击穿场强。利用正态分布函数、Weibull分布函数、Logistic分布函数,对LDPE和MgO/LDPE纳米复合物两种材料的直流击穿试验数据进行统计分析,通过对试验数据统计分析与对比,表明利用正态分布函数对聚乙烯及纳米复合物直流击穿数据处理更加合理。