智能鸿沟:数字鸿沟范式转变*

2022-06-15钟祥铭方兴东

钟祥铭 方兴东

一、引言:智能时代重塑“数字鸿沟”的时代使命

数字鸿沟问题伴随着20世纪90年代互联网商业化浪潮而起,迄今已经近30年。无论是社会与媒体层面,还是政府决策层,甚至学术界,都出现不同程度的“审美疲劳”,趋于不温不火的尴尬局面。而事实上,随着新冠疫情全球范围的长期肆虐,以及智能时代的强势崛起,以智能鸿沟为主的新特征和新内涵使数字鸿沟问题逐渐上升为影响国家发展、社会治理和全球治理的首要挑战。亟需学界在学术层面进行系统地重估,更需要各国政府在战略层面高度重视并形成全新的应对举措。

数字鸿沟的本质是技术的大规模使用,尤其是数字技术深入社会之后,缺乏完善的技术伦理和治理机制,使得技术越来越成为人类不平等的主导性驱动力。数字鸿沟将与全球气候变暖、全球大规模流行病和大规模杀伤性武器等问题一起,成为下一个20年人类面临的最严峻挑战。重估智能时代数字鸿沟的新特性、新规律和新趋势,重树数字时代共同的价值观和使命,已经迫在眉睫。

数字鸿沟问题的学术研究,从20世纪90年代开始,一直是学术界和政策界重要的关注点之一,处于稳步上升趋势。

“数字鸿沟”作为一个典型的跨学科概念和话题,分散在信息技术、经济管理、公共管理、社会学和国际关系等不同的学科中,其最大的问题在于始终缺乏一个主导性的学科作为数字鸿沟问题的“根据地”。也因此,尽管经过30年的发展,学界却依然没有形成一个真正可以共享的价值观和知识体系,以及逐渐积累和自我生长的学术共同体,没有形成一批能够持之以恒、具有全球号召力的学术领袖,也没有构建真正的系统性理论体系和政策框架。30年来,曾经此起彼伏地出现不少衡量数字鸿沟的国内和国际指标体系,但基本都是短暂现象,少有能够长期持续的。此外,由于相关国际组织和社会机构的分散化,学界对数字鸿沟的研究和关注始终处于“形散神也散”的尴尬局面。

表1 数字鸿沟论文发表贡献率排名①

随着新冠疫情的全球肆虐,数字鸿沟问题开始重新受到全球的关注。不管是世界发达国家实际面临的数字鸿沟挑战,还是亚非拉欠发达国家严重加剧的社会挑战,都昭示着数字鸿沟问题依然是人类生存和发展的关键挑战。它不仅会破坏人类社会基本的公平正义格局,也将危及人类可持续发展,更将决定人类如何在数字时代安身立命。

对数字鸿沟问题的重新关注,并非旧题重做,而是要正视数字鸿沟的全新内涵和挑战,尤其是智能技术的全面使用。当前,我们缺乏智能时代应有的治理规范和制度、对即将面临之新型问题和矛盾的研判,以及如何提前回应未来的各种危险和挑战的准备。而这是着眼于人类共同福祉的学术界当仁不让的使命。2021年11月25日,联合国教科文组织193个成员国正式通过了首份关于人工智能伦理问题的全球性协议——《人工智能伦理问题建议书》(Recommendation the Ethics of Artificial Intelligence)。该协议提出发展和应用人工智能首先要体现出四大价值,即尊重、保护和提升人权及人类尊严,促进环境与生态系统的发展,保证多样性和包容性,构建和平、公正与相互依存的人类社会。②这是人类一个里程碑式的历史文献。只是,这份倡议缺乏约束力,真正能够发挥多大的效用,依然存疑。

当今数字鸿沟的学术研究和政策制定,迫切需要新的视角和新的思维,亟待新的理论创新和突破。因为,数字鸿沟问题不仅危及全球可持续发展问题,更严重冲击正常的社会治理和国家治理,甚至严重冲击国际秩序和全球治理。

二、数字鸿沟概念演进历程和理论路径依赖

公共管理、传播、哲学、社会科学和经济学等领域学者在进行了二十多年的辩论之后,对于数字鸿沟的定义、范围或影响仍然没有达成共识。作为拥有近50年历史的媒体理论,知识鸿沟被认为是数字鸿沟概念的先驱,还有诸如信息不平等、信息鸿沟,以及计算机或媒体素养等与其相近的术语。

数字鸿沟被认为是一个非常模糊的术语,甚至其所造成的混乱多于澄清,且呼应了某种技术决定论。③对信息技术(IT)获取和使用差异的关注,部分来自对20世纪80年代中期以来以计算机技术为主要特征的“赛博乐”(cyberbole)的对比,即一种关于“进步”的时代精神。作为对数字鸿沟概念的批判,它被认为是一个神话④,甚至是瞎话或垃圾。⑤

数字鸿沟的起源可以追溯到1995年该词首次在美国《洛杉矶时报》上被使用,随即出现于美国商务部国家电信和信息管理局的官方出版物中。之后,数字鸿沟概念传播到欧洲和世界其他地区,并在千禧年确立了其在社会和学术议程上的牢固地位。克林顿政府时期的美国国家电信和信息管理局(National Telecommunications and Information Administration)对数字鸿沟概念的定义是能与不能使用计算机和互联网的人之间的差距。经济合作与发展组织将数字鸿沟定义为,不同社会经济层面的个人和家庭在获取或使用信息和通信技术的机会方面的划分。⑥詹姆斯·卡茨(James E.Katz)和罗纳德·莱斯(Ronald Rice)⑦,卡伦·莫斯伯格(Karen Mossberger)等人⑧,皮帕·诺里斯(Pippa Norris)⑨,马克·沃肖尔(Mark Warschauer)也对数字鸿沟概念进行了定义。他们主要关注态度、接入、技能和使用类型等数字鸿沟的四个重要领域。最常见的定义即,有权接入和使用数字媒体的人与无权接入和使用数字媒体的人之间的划分。对于“数字鸿沟”的多义性,金兼斌(2003)认为可以分别从“数字鸿沟”的“数字”和“鸿沟”两个角度对其具体所指的不同理解进行梳理。此外,诸多文献表明,数字鸿沟概念既有政策含义,也有管理含义。数字鸿沟的修辞揭示了文明工具用户(civilized tool-users)和不文明非用户(uncivilized nonusers)之间的区别。它不仅是一项政策举措,而且可能被边缘化,并以自己的方式施以庇护。

数字鸿沟概念的复杂性或单一性,正是通过对此概念范畴的不断扩大,以涵盖更广泛的因素,同时承载更多的含义。数字鸿沟一词在世纪之交的崛起一方面有利于将信息社会中的不平等问题提上学术和政治议程;另一方面则造成了在“利用技术促进社会发展”的大旗下,人们通常将压倒一切的重点放在计算机和互联网的可用性和连通性上,而忽略了内容、语言、教育或社区和社会资源等问题。如神经网络系统、数据与算法、自主学习能力以及持续工作的机器等正在扩大人类智能创造能力与人工智能创作能力之间的鸿沟。而在新冠疫情防控时期,以往现实知识“围墙”破拆促进各类线上知识流动的同时,也会导致新的知识鸿沟问题。

从计划行为理论(theory of planned behaviour)、技术接受模型(technology acceptance model)、技术接受与使用理论(unified theory of acceptance and use of technology),到创新扩散理论、归化理论和社会认知理论,数字鸿沟研究主要涉及传播学、社会学、心理学、经济学和教育科学。唯物主义视角关注经济手段和社会机会,主要参照的是皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)对资本的分析,以及安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)的社会结构理论;社会文化视角则秉持马克斯·韦伯(Max Weber)的研究路径探讨意义、生活机会、生活选择和生活方式;此外,还有注重关系和权力的研究。

数字鸿沟已成为一个社会问题,而不仅仅是一个技术问题。数字鸿沟表明了一种社会不平等。21世纪初期,技术世代的成员身份和种族背景在很大程度上决定了新技术的使用。西尔维娅·科鲁普(Sylvia E.Korupp)采用人力资本、家庭背景和社会背景三重模型研究了私人电脑和互联网接入的原因。他认为,在解释私人电脑和互联网使用方面,人力资本和社会资本比经济资本更为重要。桑吉夫·德万(Sanjeev Dewan)和弗雷德里克·里金斯(Frederick J.Riggins)从个人、组织和全球三个层面分析了数字鸿沟对政策和管理的影响。从政策角度看,对边缘化群体使用信息和通信技术的目标不是克服数字鸿沟,而是推动社会包容进程。以往作为克服网络社会不平等先决条件的互联网的“接入”正在重新概念化。

但是,随着21世纪20年代智能技术的大规模应用,以数据驱动的智能应用深度进入和嵌入社会各个层面,开始成为主导性的社会信息传播、商业模式创新、社会治理模式和全球传播的基础,数字鸿沟的内涵和外延正在发生根本性的改变,大大突破了原来相对有限的领域与范畴。旧有数字鸿沟问题的路径依赖,淡化和掩盖了数字鸿沟新的威胁与挑战。面向未来的数字鸿沟问题,不仅仅需要新的视野、新的理念和新的框架,更需要新的理论和新的使命,还需要全新的政策组合工具。

三、智能时代如何重估“数字鸿沟”?

人类的生存正在被数据和算法穿透。从1863年塞缪尔·巴特勒(Samuel Butler)提出自我复制机械的意识进化问题,到1965年欧文·约翰·古德(I.J.Good)所推测的“智能爆炸”(技术奇点)的到来;从20世纪90年代互联网商业化浪潮下人们对“普世计算”的追捧,到对“整个世界是一台可以编程的机器”的狂热,施乐帕克研究中心首席技术专家马克·维瑟(Mark Weiser)已经对无处不在的计算系统提出警告。马克斯·泰格马克(Max Tegmark)也提出十种超级智能社会可能出现的乌托邦式与反乌托邦式结局。只有当大量系统和网络运行趋于成熟,工业革命才得以到达顶峰,换言之,工具与基础设施之间存在很大的差别。一方面,社会通过不断调整与转型,来适应新的基础设施所勾勒的社会轮廓,另一方面,人类正以一种数据的形式在网络空间中进行交换,社会关系从具体的身体关系转变为数字化的交换关系。数字化的转变是一个不可逆的过程,在面对数字化变革时,我们已无法拒绝加入网络,用退回一个前数字时代的方式抵御数字化和智能算法的浪潮。而在当前智能技术发展下所将或正在产生的不平等与不公正则更不能被忽视。

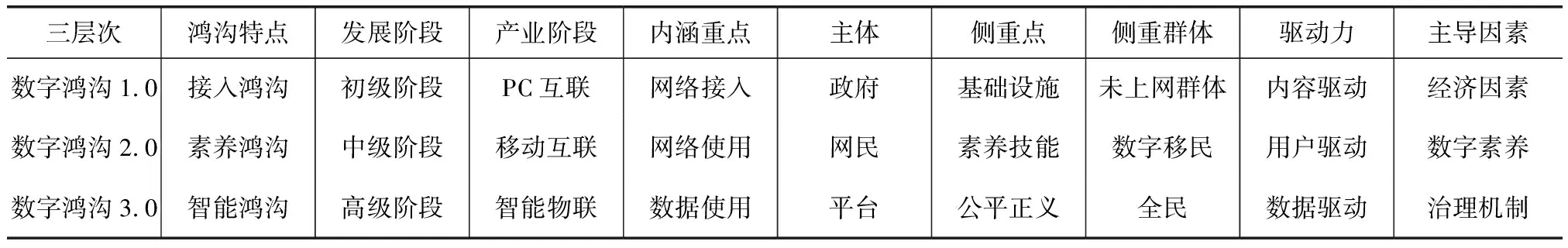

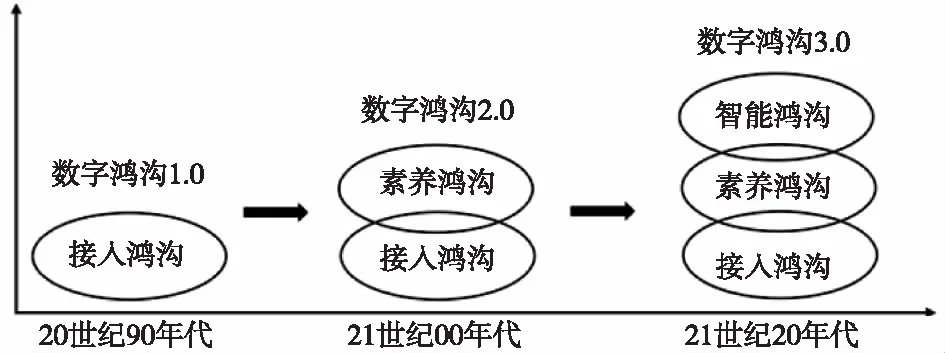

作为数字时代重要的社会现象,数字鸿沟源自于工业时代的知识沟和信息沟等概念。在互联网浪潮短短30年间,数字鸿沟的内涵也发生了重要的变化,即从最初的网络接入与访问,到接入之后的网络使用技能与素养,以及当今智能时代以数据为核心的开发与合理使用。这三个层次的内涵,我们分别称为互联网商业化初期以网络接入与否为标志的数字鸿沟1.0;到2000年之后Web 2.0浪潮崛起,网民成为互联网生产的主体,以网络使用技能和素养为内涵的数字鸿沟2.0;到当前以数据使用为核心的数字鸿沟3.0。在不同的国家、区域和领域,三个层次的数字鸿沟问题各有侧重、各有不同。

表2 数字鸿沟三层级及其特征

图1 数字鸿沟三阶段演进及其特征

数字鸿沟从强调“接入”转向“使用”,从“信息与通信技术和互联网”(设施)扩展至“数字媒体”(应用),从“信息社会”(创新)进入“数字社会”(治理)。今天,随着智能技术开启大众化浪潮,资本驱动、缺乏基本治理架构的智能技术的广泛滥用,成为驱动数字鸿沟的主导性力量,也成为人类社会发展的最大威胁。智能鸿沟成为新时期数字鸿沟的全新特征。我们把智能时代的数字鸿沟定义为数字鸿沟3.0阶段,它包含着接入鸿沟、素养鸿沟和智能鸿沟的相互叠加与联动。政府、企业和社会在数字鸿沟的各个层面都负有责任,但是,依然存在不同的侧重点。智能鸿沟驱动力的形成,主要在于资本驱动的互联网企业,尤其是超级平台及其建造的“舒适”生态。数字鸿沟到了3.0阶段,政府、社会和企业等建构当今人类社会的三大力量,都成为数字鸿沟不同层面的责任主体。

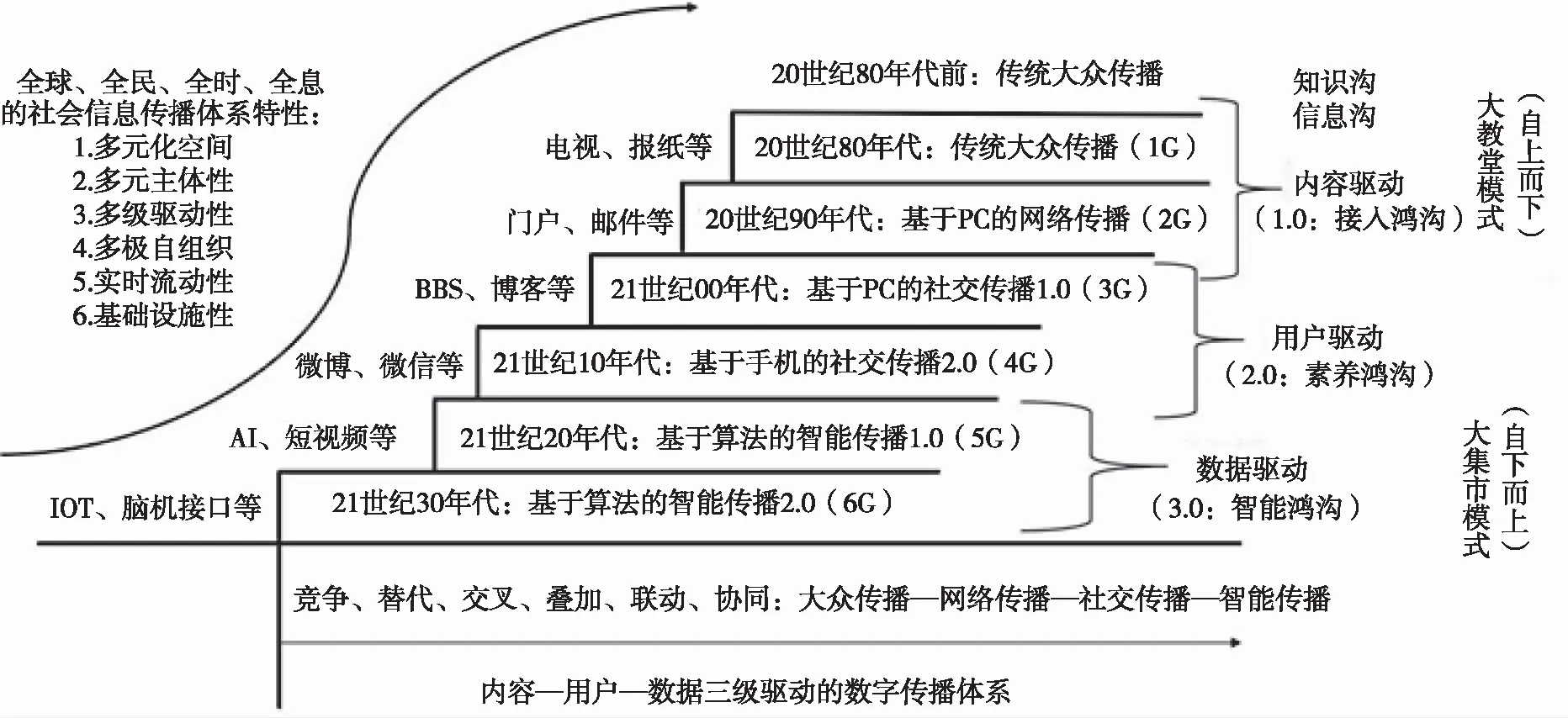

四、数字鸿沟演进逻辑:基于人类信息传播机制范式转变

数字鸿沟问题的本质是数字技术成为社会不平等和不公正的重要因素。理解数字鸿沟演变的规律和特性,则需要从数字技术改变人类社会信息传播机制的层面入手。换言之,数字技术驱动数字鸿沟演进和变化的内在逻辑,源自于数字技术驱动人类信息传播机制的范式转变。一方面,随着数字技术的发展,应用程度不断加深,从社会的浅层次开始进入深层次;另一方面,数字技术在整个人类社会中扮演的角色,开始超越工具性的功能与角色,成为整个社会的基础设施。人类社会的结构和运行,开始越来越依靠以数字技术为核心的基础设施。这一双重效应,决定了数字技术开始越来越成为影响人类社会发展与运行,同时也是影响社会平等、公平和正义的关键性因素。

从20世纪90年代开始,互联网成为人类社会信息传播机制的重要组成部分。在Web 1.0阶段,网络传播的机制依然类似于传统大众传播单向度的自上而下模式,我们把它称为大教堂模式。这一时期是数字鸿沟1.0阶段,主要是接入层面的鸿沟,依然主要是与传统大众传媒时代知识沟和信息沟类似的信息与内容的触达问题。以美国为中心的欧美近水楼台,成为这一时期的主要理念倡导者和理论定义者。接入鸿沟的核心是国家基础设施就绪程度,政府是接入鸿沟的核心主体。

图2 数字鸿沟与传播范式转变:双模式、三驱动和四机制

进入21世纪,随着博客、播客等Web 2.0应用的崛起,网民(用户)开始成为互联网内容生产与互动的主体,基于PC的社交传播1.0机制开始成为网络主导性的传播机制。而数字鸿沟的侧重点除了传统的接入问题之外,接入互联网之后网民的素养和技能日渐上升为影响数字鸿沟的重要因素。随着移动互联网的爆发,基于智能手机的社交传播2.0,不仅仅成为网络的主导性传播机制,也开始成为整个社会信息传播的主导性机制,不断深入大众的日常生活,也深入社会经济、文化和政治等深层次的结构之中。随着互联网普及率超过50%,素养鸿沟超越接入鸿沟,成为数字鸿沟的首要挑战。网民是素养鸿沟的主体。

21世纪20年代,随着基于算法的智能传播强势崛起,社会信息传播机制开始突破甚至“摒弃”传统大众传播、网络传播和社交传播中关键的人的关键环节,进入机器和算法直接驱动的新阶段。智能传播有着超越原有各种传播机制的天然优势,是人类社会的重要进步。但是,也因为突破传统固有体制,智能传播依然缺乏完善的规范、伦理和制度。这样的智能传播开始影响和主导人类深层次的社会与政治结构和运行,也就是保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)所说的“世界是深的”阶段。数字技术驱动下的社会与国家治理挑战,以及地缘政治挑战,强势崛起。而智能传播的技术主导者主要是科技企业,尤其是网络超级平台,资本驱动是当下智能传播的核心特征。因此,智能鸿沟的“麻烦制造者”也主要是资本力量的单向度驱动,缺乏政府和社会力量的基本制衡。

数字鸿沟矛盾的侧重点从接入鸿沟,到素养鸿沟,再到智能鸿沟,与互联网演进历程是一致的,呼应着数字传播从网络传播到社交传播和智能传播的三个不同的传播机制,既揭示了数字鸿沟问题的技术基础,也突出了社会传播机制所起的关键性作用,更渴望着不同的思维、不同的理论和不同的治理机制。而且,当今世界已经进入三大鸿沟叠加和联动的新阶段,不同国家不同阶段呈现此消彼长的不同表现。政府、社会和企业分别成为三大鸿沟的主体力量,承担相应的主体责任。数字鸿沟进入3.0阶段,需要世界各国联手协作,从人类整体的新的治理范式出发,重估社会、国家和国际等不同层次的制度,才能真正应对数字鸿沟的新挑战。

五、智能鸿沟:数字鸿沟的新特性和新危机

埃弗里特·罗杰斯(Everett Rogers)在《创新的扩散》(1962)中对新思想和新技术在全社会传播所需的条件进行了深入的分析与解释。同时,他还提出了关于“意外后果”(unintendedconsequence)的观点,即一项创新在带来巨大好处的同时,它也可能产生“无意”的负面影响,特别是,如果创新造成了一种不平衡条件,当不平衡发生时,创新将比研究和政策发展来的更快,从而降低识别或评估任何不利影响的能力。当前人工智能在社会上就造成了这样一种不平衡。

机器学习和人工智能的前景十分广阔,但算法和智能机器并不能为全世界所有国家带来同等的利益。约格什·德维维迪(Yogesh K.Dwivedi)等人呼吁根据数字鸿沟对人工智能的社会影响进行研究。新兴技术带来了新的访问不平等和功能、内容可用性以及开放性等问题,而这些问题可能会随着尖端技术(人工智能等)的发展而加剧。“一个无处不在的数据挖掘、分析和人工智能时代,在算法排序和管理、评级、评分和一系列通常与监控资本主义相关的数据驱实践下,生命机会岌岌可危。”数据跟踪、算法监控以及基于数据的歧视等开始成为新的威胁。在大数据和人工智能时代,大多数通过数字技术和数字技术发生的交互都会被追踪,而由此引发的关于“被动参与”的问题受到数字不平等学者日益关注。如弱势群体更有可能成为欺诈性报价或掠夺性网站的受害者。在关于人工智能社会影响的研究中有一个关键论点,即数据驱动算法通常会强化已建立的结构性不平等,而非动摇它们。萨菲娅·乌罗哈·诺贝尔(Safiya Uroja Nobel)(2019)论述了人工智能在社会不同领域中是如何混淆和加深现有的社会不平等。她认为,如果不仔细考虑驱动人工智能算法和基础数据集中的潜在偏差,则存在扩大而非缩小机会和成就差距的“意外后果”。此外,人工智能会使劳动力从重复性任务中转移出来。涉及低水平数字技能的工作在未来可能下降10%,涉及高水平数字技能的工作占比可能会增加。这种需求的变化会导致数字技能工作的工资上涨,在具有人工智能技能的人和不具备人工智能技能的人之间造成不平等。

智能鸿沟开始影响人的感知和信念,并产生信任危机。如人脸识别技术对公众的监视与个人隐私的丧失;获取和分析公众情绪,挖掘公众意见,并借此操纵选举结果;机器学习算法使人工智能系统能通过从数据中学习来模仿人类理性等。人工智能的前景之一是朝向大规模的个性化发展。正如在教育领域,各种人工智能学习平台旨在模拟和营造一种“私人导师”的学习体验。这类平台可以指导问题的解决、提供所需资源,甚至对写作或演讲进行分析。然而相较于通过社会互动发展思维与真实的参与体验,AI平台的体验是否可以被描述为个性化的问题受到质疑。美国纽约市布鲁克林和堪萨斯州,在学校建立“个性化学习”模式后,学生们进行了罢课,他们认为这种模式仅仅是坐在电脑前,对他们而言是一种“技术监禁”。这其中还包含着更大的机会差距,即富裕社区的学生在受益于“个性化”机会之外,还有条件接触其他不同层次的学习体验。

智能鸿沟正影响着全球战略格局。随着在人工智能领域处于世界领先地位的国家利用人工智能来寻求经济利益和扩大社会福利,国家层面的人工智能鸿沟也日益明显。2019年美国国防部人工智能战略承诺实现美国军事力量的人工智能数字化转型,为大国竞争做好准备。该战略基于五大支柱:开发人工智能能力;有效的人工智能治理;创造熟练的人工智能劳动力;军事道德和AI安全方面的领导;与私人伙伴和国际盟友的接触。除了美国,其他国家也开始了对人工智能技术的投资。但是,智能鸿沟可能引发国家或区域战争自动化之间的差距,而更极端的则是人工智能可能在人类控制之外进化。

卢西亚诺·弗洛里迪(Luciano Floridi)认为智能技术是典型的“三级技术”,作为使用者的技术与作为敦促者的技术一旦被媒介技术关联在一起,也即采取“技术—技术—技术”的连接方式,技术就会开始呈指数级发展。从本质上来说,三级技术(包括物联网)的目的在于,将低效率的人类媒介从技术循环的回路中去除。尽管从效率上讲,智能传播超越了人的环节而在效率上实现了革命性的突破,但从另一角度看,智能技术也可以在很大程度上脱离人的直接控制,尤其是现有社会法律和制度的制约。在资本单向度的驱动下,这种“失控”现象,目前已经初露端倪。智能技术的大规模使用有着巨大的外部性,无论是正面还是负面。而对于体现巨大负外部性的智能鸿沟问题,世界各国都应该将其摆在议事日程中的最优先位置。

六、智能鸿沟的根本挑战:资本逻辑驱动下的技术困境

要解决智能鸿沟带来的诸多挑战和问题,仅依靠对现象的分析是不够的,还需要深入更底层的形成机制和运行逻辑。从表面上看,智能鸿沟源自于人类对智能技术的使用。对症下药,应该不难解决。但是,与过去的数字鸿沟相比,范式转变的关键不仅仅只是技术范式、表现形式和呈现模式,而是更底层的逻辑,也就是智能鸿沟的内在驱动力。

相较于智能鸿沟,早期数字鸿沟的重点,无论是接入鸿沟还是素养鸿沟,都呈现鲜明的社会性、公共性和系统性,包括国家整体的发展水平、社会基础设施就绪情况、民众的教育水平、公共政策和文化观念等。传播学关注数字媒体的获取和使用;社会学强调资源、各种资本和社会参与等方面的社会不平等;心理学分析数字媒体的态度和动机;经济学偏重创新;教育科学则强调数字素养。第一批实证研究表明,就业状况、收入、教育水平、地理位置、种族、年龄、性别和家庭结构等特定社会人口变量如何影响信息和通信技术的使用,从而在公民或国家之间造成数字鸿沟问题。在类型学方面,传播学者皮帕·诺里斯(Pippa Norris)从宏观层面将其划分为全球鸿沟、社会鸿沟和民主鸿沟。保罗·阿泰韦尔(Paul Attewell)从微观层面提出第一级和第二级数字鸿沟,扬·范·迪克(Jan van Dijk)则提出四种接入类型,即精神接入、物质接入、技能接入和使用接入。尽管各学者在术语使用上有所差异,但总体而言,第一级数字鸿沟涉及计算机和互联网接入问题,第二级数字鸿沟则侧重于用户的新技术使用概况。除了概念内涵的变化,一级和二级数字鸿沟之间存在理论上的区别。二级数字鸿沟侧重于工具性和创造性技能以及交流能力。作为一个多层面的问题的研究,原本的两分法已无法涵盖信通技术使用的不同层次。数字鸿沟已开始与具有不同社会经济背景的公民的能力和数字技能、使用质量,以及使用信通技术的不同方式紧密相关。近年来,诸多学者将目光转向“第三级数字鸿沟”。马西莫·拉格内达(Massimo Ragnedda)将互联网使用产生的有形成果(tangible outcomes)的不平等认为是继接入和使用之后的另一道鸿沟。韦路等人发现,研究者们忽略了对数字技术接入和使用上的鸿沟是否会造成知识鸿沟的问题,因此,他们将互联网上的知识沟作为第三道数字鸿沟,保持对此问题的重视。

智能鸿沟以智能技术的应用为基础,当今智能技术的社会化、大众化和普及化,都是以数据、算法和算力这三大要素为基础。而目前,算法和算力主要集中在互联网超级平台手中,数据目前也大部分集中在企业手中。而企业的本质属性就是基于股份制的财产权和知识产权等制度之上,有着天然的垄断性和封闭性。这就决定了智能鸿沟问题和接入鸿沟与素养鸿沟存在着基础性的不同。

1.随着智能技术普及,人类更多决策权让渡给算法和技术。2.智能时代的科技主导权也越来越掌控在少数科技巨头手中。3.企业的本质就是遵循商业利益最大化,所以商业逻辑作为主导性逻辑成为智能鸿沟的重要特征之一。

贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)在《技术与时间》中认为,数字化资本主义新时代的本质是“意识犹如电影”,即资产阶级通过先在的数字化蒙太奇手段深刻改变了人们的意识结构,使其更加臣服于市场和股份制的资本逻辑。当下的智能鸿沟以资本逻辑占据绝对主导,缺乏相应的科学逻辑、社会逻辑和政治逻辑等力量形成的有效博弈、协同与制衡。而解决这一问题的根本,就在于重估智能技术的逻辑,首先是打破资本逻辑的单一主导和垄断地位,形成多元治理架构,让更具公共性和社会性的科学逻辑、社会逻辑和政治逻辑,同样成为智能技术的前置性条件。其次要智能技术“黑匣子”式的封闭性,通过法律制度的强制力实现技术层面的开放开源,并且形成全流程、全周期的多元治理与监督机制,才能让智能鸿沟问题的解决走向良性循环。

七、新形势下应对数字鸿沟的三个关键对策

数字与不平等之间的联系通常被理解为数字鸿沟或以“排斥”为核心概念的数字不平等形式。随着全球进入数字发展范式,数字参与的广度和深度不断增加,以往的价值观已无法符合新的形式。数字鸿沟已经从单纯的技术和经济角度转变为社会、教育和说服性角度。由于数字技术、经济增长和创新仍然是优先事项,因此,技术和经济前景仍然占主导地位。新冠疫情暴露了数字鸿沟对社会经济包容性的负面影响,以及更深层次的经济和社会不平等。扬·范·迪克提出,面对数字鸿沟,最终的方向是全面整合所有数字和社会政策。在所有领域和角度,都必须将技术和教育或社会方法结合。事实上,社会不平等和数字不平等已经是一回事了。

由于综合性与复杂性,数字鸿沟越来越迷失于互联网带来的新矛盾和新挑战之中。但是,无论从全球发展的角度,还是国际秩序的角度,数字鸿沟都是当今世界最重大而紧迫的事情。对于中国来说,面对数字鸿沟的新趋势,要重点把握好三大关键对策:

第一,要始终洞察并聚焦数字鸿沟的关键问题。虽然短短30年,数字鸿沟经历了侧重点从接入鸿沟,到素养鸿沟,再到智能鸿沟的三次范式转变,但是,范式的转变并不能减缓和掩盖数字鸿沟问题的严峻性和严重性。放眼全球,尽管数字包容性等概念淡化了问题的尖锐程度和矛盾的根本点,我们依然需要通过分阶段、分层次和分领域的科学理性态度,针对不同矛盾的焦点和不同的主体责任,加以合理地认识和因情施策。以欧美、中国和亚非拉三大区域为例,各种矛盾的重心有着显著的不同,但是,整体的问题依然是共同的。

第二,必须确立和夯实数字鸿沟问题深入研究的学科基础。全球学术共同体依然是数字鸿沟问题、政策和对策的主力军。当下数字鸿沟问题理论研究停滞不前的问题必须得到根本的解决。尽管跨学科是数字鸿沟问题的本质,但是依然需要确立主学科。众多学科相比较而言,传播学应该成为数字鸿沟的主学科。首先,数字鸿沟问题与传播学过去历史上研究的知识沟和信息沟等问题是一脉相承的。其次,与社会学、公共管理和国际关系等侧重点很明确的学科不同,传播学边界相对模糊,视野更加开阔,在数字时代具有更强的包容性和综合性。最后,数字鸿沟的底层逻辑依然要建立在社会信息传播变革的基础之上。信息传播机制是数字鸿沟范式转变的关键性驱动。基于传播学的基础性,从社会信息传播角度解析入手,可以更深层把握问题,提出更加科学的对策。

第三,必须明确数字鸿沟问题长期的政府主管部门。传统政府机构都是以条块分割的职能划分部门,数字鸿沟作为典型的数字时代新问题,存在着鲜明的综合与复杂的跨部门特性,而且依然在快速演进和变化之中。所以,数字鸿沟问题一直和很多政府部门相关,但是一直也没有成为任何一个政府部门的工作重点。数字鸿沟问题事实上成为叫好不叫座的“三不管”地带。因此,确定主管部门,明确工作职责、方向和目标,迫在眉睫。综合各方面情况,中央网信办依然是主管数字鸿沟最合适的部门,而且应该成立专门机构专注于国内外数字鸿沟问题的研究、对策与推动解决。

总之,面对当今数字鸿沟问题,最关键的一条,那就是不能为了治理而治理,明晰数字鸿沟是整个世界和各个国家面临的重大问题。在智能技术深度嵌入人类社会的今天,单一、局部的视角已经不足以认识数字鸿沟问题的本质。前瞻性地正视数字鸿沟新的风险,重塑数字鸿沟的时代使命,重构数字鸿沟的新理念,已经迫在眉睫。其中,数字鸿沟相关的理论创新与突破是最具有先导性的。数字鸿沟要重新回归全球学术界和政策界的焦点,需要不断积累的学术理论研究,需要强有力的政策支持,需要围绕数字鸿沟问题的破解形成政府、社会和企业等各方持续联动与协同的推进力量,更需要形成以发展促进数字鸿沟问题解决的创新机制和体制。在破解数字鸿沟方面,中国更有着独一无二的实践经验与制度优势。在过去互联网近30年的发展中,既大力发展好互联网,又驾驭好互联网的安全,中国的成绩无疑是全球最引人注目的。而今天,面对全新的数字鸿沟新挑战,我们可以将其视为世界赋予中国的新的历史使命,使其成为中国为人类网络命运共同体做出独特贡献的重要战略契机。

注释:

① Basit,S.A.,Ahmed,S.,Muhammad,T.,Khan,M.A.,Gulzar,A.BibliometricAnalysisofDigitalDivideUsingWebofScience.Library Philosophy and Practice,vol.6256,2021.pp.1-22.

② 具体《人工智能伦理问题建议书》内容参见:UNESDOC数字图书馆,https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434_chi,2021年11月25日。

③ Gunkel,D.SecondThoughts:TowardaCritiqueoftheDigitalDivide.New Media & Society,vol.5,no.4,2003.pp.499-522.

④ Brady,M.TheDigitalDivideMyth.E-Commerce Times.https://www.ecommercetimes.com/perl/printer/3953,2000-8-4.

⑤ Crabtree,J.TheDigitalDivideisRubbish-aKindofExclusionThatShouldn′tWorryUs.New Stateman,2001-5-14.p.26.

⑥ OECD.InformationTechnologyOutlook.Paris:OECD.2002.pp.9-10.

⑦ Katz J.& Rice R.SocialConsequencesofInternetUse:Access,Involvement,andInteraction.Cambridge,MA:MIT Press.2002.p.321.

⑧ Mossberger K,Tolbert CJ and Stansbury M.VirtualInequality:BeyondtheDigitalDivide.Washington,DC:Georgetown University Press.2003.p.13.

⑨ Norris P.DigitalDivide:CivicEngagement,InformationPovertyandtheInternetWorldwide.Cambridge:Cambridge University Press.2001.pp.23-24.