智能互联时代传媒艺术泛文本生产的五种模式*

2022-06-15曾逸文

林 玮 曾逸文

进入智能互联时代,传媒艺术的生产、传播以及接受方式与以电视为主要表现形态的大众传播时代相比,发生了巨大变化,形成了广阔而细致的艺术景观。所谓“传媒艺术”,是指“摄影术诞生以来,借助工业革命之后的科技进步、大众传媒发展和现代社会环境变化,在艺术创作、传播与接受中具有鲜明的科技性、媒介性和大众参与性的艺术形式与族群。传媒艺术主要包括摄影艺术、电影艺术、广播电视艺术、新媒体艺术等艺术形式,同时也包括一些经现代传媒改造了的传统艺术形式”①。作为一种独立的艺术形态,它显然与传播技术迭代有密切关系。而智能互联恰是传播技术的一次全新变革。

从文本上看,智能互联时代的传媒艺术在内容与呈现方面更加丰富,短视频艺术、游戏艺术、超虚构艺术、交互艺术、XR艺术、NFT艺术等不断发展;更重要的是,从生产者角度看,这一时期的传媒艺术也不再局限于专业生产,传统艺术中所定义的“受众”——即文本消费者,愈加表现出生产性,甚至超越了一般意义上的“参与”,成为新的传播主导主体。在智能互联时代,生产型消费已成常态,值得传媒艺术研究予以关注。

就整体而言,“艺术创作走向机械化、电子化、数字化无损与自由复制,走向集体大众化创作;艺术传播走向非实物化的模拟/虚拟模拟,走向‘去中心化’扩散”②是一种趋势。这种整体趋势在智能互联时代变得更加“顺理成章”,它便于操作,随处可见,混剪、转发、花字等形式已成“小伎俩”,“生产型消费”和“生产型传播”的相互结合,正在为相当部分积极的传媒艺术消费者提供深度重写媒介文本的多种可能。

可以说,从19世纪后期开始的,以杜尚的《泉》为转折的,强调打破日常生活与艺术创作之间的界限的,促使艺术的接受者与生产者同一的“重构美学”(Undoing Aesthetics)运动直到智能互联时代才显现出技术与物质上的可能。③一方面,正如朗西埃所言,“艺术绝没有因为世上的平凡事物加入其中而衰退,相反,艺术在不断地自我更新带来改变”④;而另一方面,传媒艺术背后的助推资本一直在对消费者进行“围猎”,使其走向带有明显商业属性的小众圈层。在这一过程中,消费(接受)和消费(接受)者变得极为重要。正是在消费者的“盗猎”与资本方的“围猎”之间,新的艺术形态登场了。这种艺术形态是由不同消费者生产的媒介文本,它们千姿百态,泛化地出现于日常生活(线上线下)的各种场景之中,因而不妨被命名为“泛在文本”(ubiquitous text),简称“泛文本”。在对泛文本进行生产、消费和改写之时,消费者不再只是被动地被整合,而是主动参与到“整合”的过程之中,甚至从中确证自我,并进一步“顺从式抵抗”(如饭圈“代餐”),他们可以被称为“生产型消费者”。而以泛在文本写作与传播为表现形式的“生产型消费”应是传媒艺术在智能互联时代出现的一个核心特征。

虽然从客观来看,生产型消费帮助了传媒艺术产品在流通过程中不断衍生、增值,泛在文本具有“自来”和不断衍生的广告效应,但就主观而言则不然。生产型消费者在助力传媒艺术产品传播的过程中,也“增以己见”,并积极与更多的受众展开对话和交流,既从中满足自身情感、利益等需求,使自我突破传统“一对多”的大众文化重围,于智能互联时代中有彰显存在主体的可能,又在同一圈层的不同主体间形成一种话语共同体,促使传媒艺术走向彼此欣赏、认可与协同。

反过来说,诚然,消费者对“泛文本”的生产型消费是受众话语权的体现,这种生产型消费表现出了个体的狩猎意图,但资本的围猎始终存在。有组织的生产型消费不但泯灭了个体意识觉醒的可能,更以看似自主的方式提供了新的大众麻醉剂。2021年5月,部分粉丝为偶像出道打投,把成箱牛奶买下倾倒在沟里的行为引发了社会的广泛批评。2021年9月,中央宣传部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》,开始对相关“乱象”进行整治。而正是在上述社会背景中,对传媒艺术出现的生产型消费特征展开研究显得愈发重要。

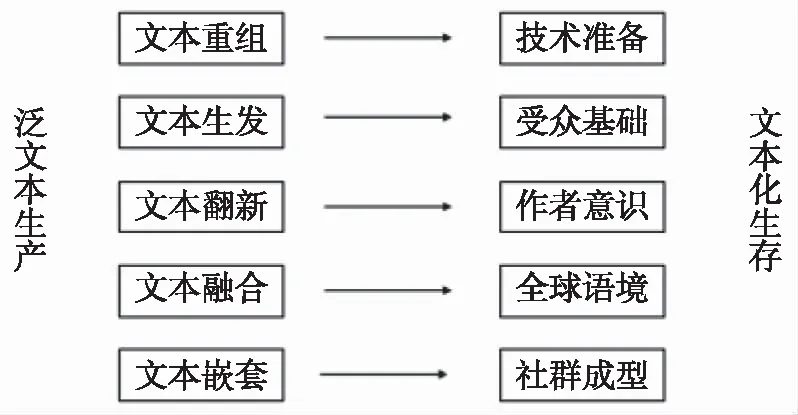

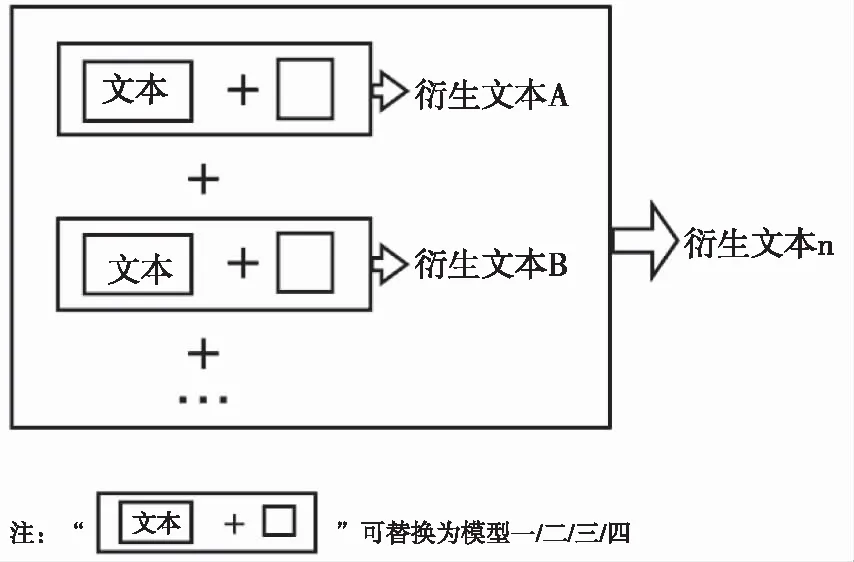

毫无疑问,智能互联时代的传媒艺术泛文本生产与生产型消费是常态。这种常态背后隐含了何种意义,又将趋向何种价值?本文尝试通过归纳传媒艺术“生产型消费者”(主要是粉丝)进行创作生产的几种模式,展开智能互联时代传媒艺术文本研究的新话题,并力图提供批判性的新指向(图1)。传媒艺术正是映射出这一互动过程的一面镜子,智能互联语境让镜子的两面愈发同一。

图1 泛文本生产与文本化生存关系

一、文本重组:一种建设性的“正经拼贴”

生产型消费是一种关涉广泛的传媒艺术形态,其用户生产的组织形式大体可分为个性化创作与风格化创作两种。前者多系偶发的粉丝创作行为,后者的产出则更为稳定而持久,且在多个平台有所露出。本文讨论以后者为主,兼顾前者。

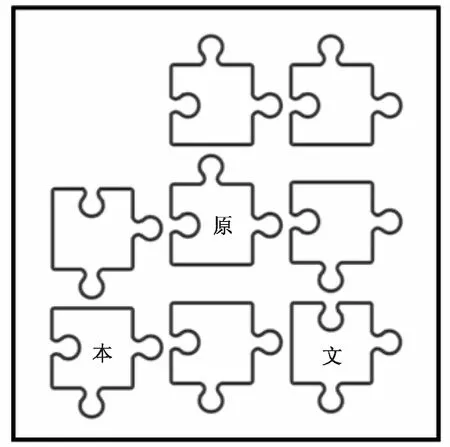

数字化是传媒艺术生产型消费的技术前提。在数字时代,传媒艺术的视听原文本可以被相对自由地拆解、重构,不同画面之间的混搭与声轨的叠加,可以重组成为新的文本。其中最为常见者是不引入其他的文本内容或知识技能,只对原文本进行改组和拼贴,形成新的叙事逻辑的创作方式,即“文本重组”(图2)。

图2 “文本重组”创作模式

在普遍数字化之前,“文本重组”的专业要求极高,如操作线性编辑机。而在智能互联时代,各种录屏、作图、剪辑软件都以极简化的操作设计,让广泛的粉丝群体能够以较小的时间成本来完成消费型的生产。技术的赋权,将传媒艺术的生产主动权交予消费者手中,消费者不再仰望专业生产者,他们通过生产来满足对传媒艺术的消费欲望。在以B站为代表的UGC平台上,每天都涌现出海量“文本重组”式文本,这类文本多为原IP的内容混剪,其中亦不乏叙事性极强的作品。通过“文本重组”,生产型消费者以较低的技术和时间成本,创造了数量庞大的泛在文本,极大地丰富了日常生活的艺术性与审美化。

以B站UP主“锈山”为例,这位欧美音乐圈的资深粉丝干脆就以消费型的生产为谋生手段。“锈山”的“生产”以欧美歌手及其唱词为“原文本”,根据不同场景设置(如电影院、游泳池、高速路等)特点,重新设计歌手角色,截取他们不同的歌词内容,生产出新的视听叙事产品。在播放量高达200多万的短片《欧美火锅店》中,“锈山”把故事场景置于火锅店中,把唱过“Tell me something I need to know”(告诉我应该知道的事情)、“Thank you,next”(谢谢,下一位)等歌词的美国歌手爱莉安娜·格兰德(Ariana Grande)设计成火锅店点菜员,把唱过“Look what you′ve done”(音译为“来个鸡蛋”)等歌词的加拿大歌手威肯(The Weekend)和唱过“roar”(音译为“肉”)的美国歌手凯蒂·佩里(Katy Perry)等设计成顾客,视觉上通过简单的多图层叠加和图片移动效果,听觉上通过相关歌词的音频截取,形成了新的视频文本。

这种文本带有一定的戏谑效果,是智能互联时代传媒艺术泛文本生产的常见表现形式。虽然很难充分变现,但生产型消费者在“消费”过程中实现了创意的融入,突显出创意劳动所带来的自我价值,便使其存在具有充分意义。这一意义还可以通过生产与消费的互动,实现某种扩散和传递。“锈山”会在B站的主页上发布文字消息,如“看了各位对我被油管封号的动态下的鼓励,才又找回了做搞笑视频的心情,真的很感谢大家的支持”“预告:下期皮影戏含有我第一次恰饭(即广告投放——引者注)的内容,请大家多多担待”等,都显现出UP主在物质与精神上的自我确证来源:网友点赞和广告主投放。值得指出,在智能互联时代,这两者往往相辅相成:UGC平台通过播放量、点赞量、投币量等指标,量化公众对创作者的喜爱程度,这些量化数据不但是创作者自我确认的来源,也是其广告收入的标准。这与早些年后现代文本创作主要为了满足颠覆中心的精神需求(如2005年胡戈制作的短片《一个馒头引发的血案》)颇为不同。

生产型消费者的泛文本生产一般没有明确的颠覆指向,而多是为了突显自我。如电子游戏的粉丝利用游戏建构的人物与场景,通过对游戏录像的剪辑,将碎片化的游戏影像融入自身创作的剧本当中,创作出新的故事。引擎电影(Machinima)《网瘾战争》就是2010年前后由百余位《魔兽世界》粉丝共同创作的电影。影片在素材上,由不同玩家分别录制自身角色的动作和场景变化,而后再由一人操刀剪辑百余段文本碎片,最终生产出这一高话题度的电影。集众游戏粉丝之力而成就电影文本创新,可谓传媒艺术的新形态。而同样重要的是,它还讨论了网游规制、网瘾治疗等重要的社会议题,是一部具有社会意义的典范文本。玩家们在电影文本中传达的意见既有对社会偏见的抗诉,如“游戏玩家并不都是大众所认为的那样玩物丧志”,也有对社会平等的关注,如“许多网络游戏,把社会中不平等的东西都带进了游戏中,一进游戏,出发点都不平等的,社会中有钱的人,进游戏同样有钱,而在魔兽中,是平等的”⑤。此外,这部粉丝生产电影的成功,对智能互联时代泛文本生产具有模式意义,它开启的圈层内多人线上合作“玩法”,在当前新冠肺炎疫情冲击导致同时空生产合作暂时式微的语境中,更显出其重要。特别是无人机、虚拟仿真等异时空媒介技术手段对文本生产的渗透,使得越来越多的粉丝通过线上合作进行泛在文本创作,助推了视听技术的进一步成熟。

概括来说,“文本重组”以打乱原文本的顺序结构,将原文本拆解为碎片,再由生产型消费者基于自身立场和偏好,对碎片进行重新拼贴,形成新文本为流程。与后现代艺术创作中常见的“拼凑”(pastiche)不同,粉丝创作的“文本重组”并非出于戏谑目的而对原作进行模仿,它是创作者强烈自我意识和价值立场的表达。前者在琳达·哈琴、詹姆逊等人的论述中已有大量分析,但对智能互联时代泛文本生产的“重组”则少有研究。它是一种建设性的“正经拼贴”,显现了粉丝的主体意识(创意)和技术可能(劳动),是传媒艺术的新形态。

二、文本生发:“有知识的读者”及其迭代

社会教育程度的提高是传媒艺术生产型消费的知识前提。随着布迪厄、米勒、韦勒克等所言“有教养的读者”的广泛出现,传媒艺术的消费者在原文本上增以己见,使之成为更具拓展性的新文本,是泛文本的一种生产方式。它可以命名为“文本生发”,即生产型消费者将自身拥有的知识、技能等加附于原文本上,由此产出新媒介文本的过程。这比“文本重组”显然要更进一步,它是对原文本更大程度的改写。最常见的“文本生发”是字幕组的创造性翻译(如用中文谚语、花字等方式对影视剧的字幕进行增色),而更为深入、更加复杂的“文本生发”则包括利用专业知识,对原文本展开逻辑分析的图文、影像作品(如对烧脑的悬疑影视剧进行解析),官方歌曲的重制、翻唱(如录制MV)等(图3)。

图3 “文本生发”创作模式

拥有20多万粉丝的博主“Essential-U”擅长创作带有学术性质的图文作品。该博主针对自己喜爱的男团官方发布的MV、海报和现场表演等进行分析,综合美学、艺术学等多领域的专业知识制作出图文信息,发布在微博和知乎上。博主“帽帽TMI”作为韩国娱乐公司SM Entertainment旗下艺人的“家族粉”(指喜爱某个公司所有艺人的粉丝群体),也以专业音乐人的身份,通过团队合作的方式,在B站、微博发布偶像音乐作品的专业分析视频。再如2021年初在社交平台上获得较高关注的小游戏《合成大西瓜》在推出一段时间后,就被许多专业粉丝社群破解了编程方式,并以相同模式“盗猎”出了偶像版、电视剧人物版、高校校徽版。这些都是基于原文本,辅以自身技能知识而生发出的新文本,它不再局限于对于原文本的解构与重构,而是基于生产型消费者自身知识储备和创作思考的新创造。它显现了消费者“再编码”(re-encoding)的巨大空间和可能。在这里,文本解读与文本的扩大再生产形成了一个极具连贯性的过程——费什“有知识的读者”(informed reader,或译为“内行读者”“专业读者”)在积极参与文本生产的过程中,转而成为韦勒克或蒂博代所谓“有教养的读者”(educated reader)的文本提供者⑥,他们之间形成了某种互动仪式链式的产—消关系。

更重要的是,智能互联时代的文本泛化生产使传统同人群体的“文本盗猎”行为显现出某种强烈的交往属性。在詹金斯讨论的同人群体与民俗文化相似性中,在场感非常重要,因为“同人音乐家总是非正式地聚集在宾馆的大厅中,空无一人的展会房间、走廊或者套间里”。即使他提示后来出现了半职业录音公司的参与,这仍是一种地方性的亚文化活动⑦。而在智能互联时代,在场感可以通过网络的群体互动合作得到满足,全球粉丝可以通过网络,以远程线上合作的方式制作粉丝音乐作品,完成仪式化的生产和团体联结建构。如以K-Pop歌曲为特色的韩国粉丝翻唱团体“Crystal_Melody”就通过B站和网易云音乐发布其翻唱作品,每首翻唱都配有原伴奏Remix版本和阿卡贝拉(无伴奏合唱)版本。她们不仅通过翻唱这一带有艺术增值的创意劳动确证着自己的存在,更在与其他粉丝的在线交往过程中实现了自身价值。这种基于传媒艺术而实现的智能互联时代的交往与詹金斯时代仍是传统艺术的同人音乐聚会已大不相同,它极好地呈现出传媒艺术在传播过程中的融合特征,即“创作者在创作之初甚至就是以‘跨屏’‘融屏’传播的思维为导向的,创作者脑海里想的本就不只是‘一个’屏”⑧。

传媒艺术的出现与高等教育大众化之间具有着密切的关系,而随着中国在2019年前后进入高等教育普及化阶段,“有知识的读者”与“有教养的读者”越来越多,这种以原文本为基础,附着媒介消费者自身知识、技能于其中的泛在文本创作也成为智能互联时代的创意劳动之显现。它预示着文本泛在的客观前景,也展现出传媒艺术作为依托智能互联网而传播的新艺术门类具有的广泛未来。

三、文本翻新:IP化语境中的艺术衍生逻辑

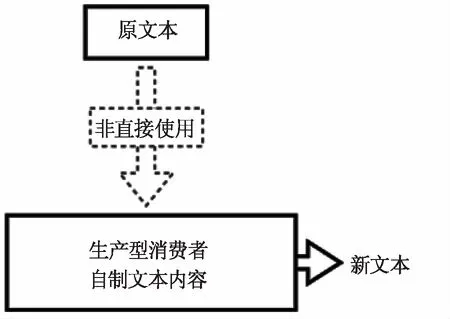

产品的IP化显现是传媒艺术生产型消费的创意前提。媒介产品的IP化与情感传播之间有着密切的关系,产品的内容、形象和价值观能够以人格化的方式与用户产生情感关联,其传播就能够产生圈层效应。传媒艺术的IP化呈现,决定了生产型消费者进行泛文本创作时可以抽离开原文本,进行更富想象力的创意生产。这可以命名为“文本翻新”,它指在不直接使用原文本的情况下,以原文本内容或是人物形象作为拍摄或灵感来源,进行多媒介形式创作而成的新文本。这类生产型消费的创作模式并不直接使用官方发布的视频、图片、文字等原文本,而是以同人创作为形态,把自身的创意更加充分地展现出来(图4)。

图4 “文本翻新”创作模式

历时来看,以文本人物、剧情或名人为原型的同人文小说写作已经成为生产型消费与传播的一种传统。近年来,随着技术发展、媒介赋权,消费者个体拥有了更高的话语权和更广的传播效应,便诞生出经典化的生产型消费者及其创作文本。如以“站姐”(以拍摄名人偶像为主的粉丝个体或团体)、“画师”(以制作数字或实体画作为主的个体或团体)、玩偶制作者等身份出现的高级粉丝,他们本身即是相对专业的文化从业者,在社交媒体和UGC平台上积累一定量的粉丝后,选择开设独立影展、画展,贩卖自制玩偶等方式,进行“文本翻新”,或有偿或无偿地融入文本传播之中。如“荣创珍品BlossomNyoung”就是以其偶像朴珍荣为原型,制作娃娃贩卖的微博博主;而“ellejart”作为漫威IP系列电影的忠实粉丝和消费者,用阻止灭霸打响指为原型创作的美国队长、蜘蛛侠、雷神、钢铁侠等角色抢夺宝石手套成功后打响指的多幅数字画作,引起了全网的关注。

如果说“文本生发”是对传媒艺术的“读者”有所要求的话,那么“文本翻新”看重的则是生产型消费者的持续创意和专业技能。它更像是专业粉丝的泛文本生产行为,注重突出自身专业化的存在感。它是“文本重组”的创意性深化和技术性升华,让生产型消费表现为某种持续性行为的情感链接。这种链接当然也可以纳入泛文本深层的“互动仪式链”加以阐释,但更直接的是它往往围绕某个IP化的偶像或原文本进行情感链接和文本生产。它促使专业与创意在IP语境中成为某种圈层,极大地丰富了传媒艺术的自由表征——这种表征不是传统艺术注重的主体对世界的感知,而是主体对偶像的创造性认识。它让传统主体性理论中的“无限主体”(亦即孟子所言“大人”),转向后现代语境中的“有限主体”,其实是对现代语境诞生出的“原子化主体”的一种反拨。2020年4月,由于新冠肺炎疫情,站姐“HARU”通过3D建模等技术,创作了PC端和手机终端都可以观看的线上展览,内容是“HARU”自己在多场演唱会上拍摄其偶像金硕珍的高清图集。这场线上展览依托涵盖摄影、建筑、绘画、数媒等多种艺术形式,是极具专业性的传媒艺术生产型消费文本,多种传媒艺术形式在此线上展览中融合,显现出智能互联时代消费型的艺术创作和日常传播所能抵达的深度。

IP化是泛在文本得以生成的重要基础,“文本翻新”强调的是对原文本进行“不一亦不异”“形散而神不散”的再创作。它不是对原文本的直接挪用——作为“文本重组”的一种表现,B站上常见的“三分钟看完一部电影”在2021年4月因涉及侵权而遭到70多家影视公司的联名抵制,已经凸显了缺乏足够创意的“重组”在当前可能遭遇的伦理和法治困境——“文本翻新”应该使全球数字劳工能够在“黑客阶级”之外产生某种新的反抗行动。⑨虽然“文本翻新”有促进原文本传播、为其做广告的功效,但其实质是生产型消费者富于创意的独立创作,具有明显的树立自身主体地位的企图,因而带有反抗的行动意味。这种行动既不是直接对资本展开侵权的葛兰西式“阵地战”,也不是塞托那种秘书在工作时间写了封情书,木工借用工厂的车床为自己打造家具式的“游击”策略⑩,而是类似“特洛伊木马”式的嵌入式反抗。它不像先锋派艺术那样激烈地,甚至反人性地标举对艺术体制的抗争,而是利用既有IP展开创意加工,使自我能够搭娱乐商业帝国的便车,并在条件允许的情况下进一步衍生,形成对资本的盗猎。当然,这其中也可能出现粉丝群体的反噬,从而使IP化传播变得更加复杂。后文将提及,一度较为出名的“扁带鱼与麋鹿”因粉丝谩骂而放弃同人文创作,便是一例。

四、文本融合:在地粉丝的全球(网)“挪用”

依托互联网而出现的全球传播是传媒艺术生产型消费的媒介前提。在智能互联时代,全网传播与全球传播基本同构。智能互联网突破地域限制的传播技术和平台在让传媒艺术产品飞快实现全球精准传播的同时,也为其生产型消费者进行的泛在文本生产提供了更广泛的素材和资源。从韩国童星宋民国、权律二、黄夏温等人的表情包全网“走红”,到前文提及“锈山”所制作的欧美歌手配音系列视频,全球流行文化都在粉丝生产的泛文本中探索着在地传播的可能。

不同国家、文化,尤其是不同文本形态的泛在文本生产,将多个单一媒介文本内容作为新文本创作的素材,如特定的电视剧、电影、小说等文本中的人物角色、故事剧情或世界观架构等,在新文本中进行融合式创新,变成新的媒介文本。这种可以命名为“文本融合”的粉丝生产,其实是传媒艺术在全球化和生活化(非职业化)两种趋势交织之下的产物。它把艺术及其审美重新还原为杜威意义上的“一个经验”(an experience),把关于艺术的话语权从原作者(生产商)手里夺了回来,又以超越一般在地审美的创造性姿态,赋予新文本以更为复杂的复合审美效果(图5)。这显然是传媒艺术在智能互联时代的独擅之道。

图5 “文本融合”创作模式

“狸咻ikyou”是B站上拥有5.6万粉丝的UP主。她把韩国男团BTS的人物形象融入其他传媒艺术产品中,使特定的外国明星同本土电视剧、电影、综艺等的剧情架构相结合,创造出大量高点击量的衍生文本,很好地体现出“一个经验”的全球融合特征。比如BTS与春晚结合,BTS与《家有儿女》《变形记》等本土电视剧、综艺节目设定结合,观众在看新文本时,也可以同时体验到本土审美经验(如中国春晚拜年的热烈氛围)和全球审美经验(如BTS以Hip-Hop为基底的曲风和舞步)。这种复合审美经验的生成,是传媒艺术在全球化的生产型消费中的独特现象。创作者(在地粉丝)基于中国主题,选取全球文本,合成新的泛在文本,凸显了全球(网)时代在地与全球观念的新“相遇”。

这种相遇所造成的“文本融合”还可以更为曲折,不同区域的在地视角会经由跨国传播平台中的粉丝社区而构成某种叠加效应,使泛在文本的生产与传播更具融合属性。“Zellfie”是拥有66.5万粉丝的泰国YouTuber(YouTube上的创作用户),作为韩流粉丝,他的原创内容多为K-Pop MVReaction视频,即观看韩流音乐视频反应的视频。B站上的中国UP主“hobi94”对“Zellfie”创作的泛文本作品兴趣浓厚,便着手翻译并搬运至B站。随着“Zellfie”的视频在K-Pop中国粉丝圈中大获关注,不少中国粉丝将其视频内容进行再度加工,同K-Pop明星的视频内容相结合,制作出其他视频文本,如“声怪”团队就把“Zellfie”的夸张反应和翻唱的原音乐及原MV一起,剪进了自己翻唱的视频当中。

在上述两个案例中,韩流及其明星作为全球资本的象征,在跨国平台上广泛传播,构成了普遍的话语权;而在地的积极粉丝作为生产型消费者,通过挪用全球资本的符号象征,巧妙地“夺取”了原文本的话语阐释权和改写权。经过融合之后的文本已经融入了不同的在地视角,拓展了粉丝生产的美学经验,构成了一种经由当代传媒艺术而实现美学跨文化对话的重要方式。这种方式不是经典艺术形态的感性碰撞,而是在全球语境中实现的多元面向的“新感性”。生产型消费者在创作全球融合文本的过程中,能感受到某种智能互联时代传媒艺术的先锋意识:原文本的唾手可得与海量素材的创意拼凑之间闪烁着改写者的主体光芒。

五、文本嵌套:基于“自由人联合体”的诠释

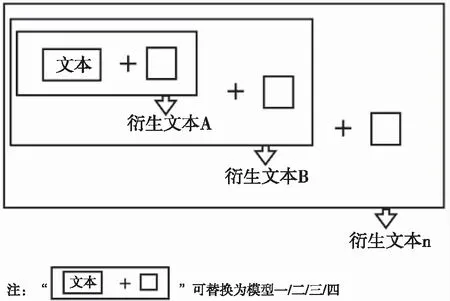

上述4种模式分别凸显了传媒艺术生产型消费的不同维度,即技术、受众(知识前提)、作者(创意前提)、载体(媒介前提),大体呈现出一个从形式到意蕴的递进过程。毋庸讳言,这4种模式之间难有泾渭分明的界限,在许多粉丝生产的创作实践中它们难分彼此。因为在智能互联时代,多数生产型消费或消费型生产都不是消费者的个体行为,通过社交媒体而实现的共同参与式生产,其产—消互动本身就带有强烈的庶民联合狂欢意味,它蕴含着文化多元生长的可能。这就为第5种泛在文本的生产模式提供了空间,它呈现为一种“文本嵌套”形式,即将上述四种模式加以整合,对原文本进行持续的符号衍化和叠加。

“文本嵌套”可以分为两种子模式。其一,基于原文本而创作出衍生文本A,而后再有积极粉丝在A的基础上创作出再衍生文本B,以“俄罗斯套娃”的形式使文本泛在成为可能(图6)。

图6 “文本嵌套”第一类创作模式

其二,基于原文本创作出新的文本A、文本B,甚至文本n-1,这些衍生文本彼此之间无关联性,直到文本n将文本A、文本B到文本n-1都纳入其中,整合而成新的文本(图7)。

图7 “文本嵌套”第二类创作模式

这样,就使得上述4种模式所突出的不同维度,都得到了显现。在智能互联时代,生产型消费者的“文本盗猎”目标已经成为其所处的整个社群交往空间,全球范围内他们能够接触到的文化产品和他们可以利用的新型媒介生产技术,都会转化为他们进行泛文本创作的资源。

第一种“文本嵌套”创作模式中最常见的是跨媒介叙事,如“翻拍”。2019年,BTS的积极粉丝、博主“扁带鱼与麋鹿”在平台克拉克拉(后更名为“克拉有读”)上发布了以BTS为原文本的对话体同人小说《先生们不懂推拉》(共34话)。这一文本可以被看作是文本A,对话体小说是基于互联网技术发展和网络文学而形成的新网络文学创作形式,可以将其看作是传媒艺术中的新媒体艺术。这篇小说在该团体粉丝圈获得了极高关注,截至2021年1月,阅读量高达8.6亿。B站视频UP主“安遥远桃”读过该小说后,获得“扁带鱼与麋鹿”的转制授权许可,将小说内容与BTS官方发布的视频相结合,制作出《先生们不懂推拉》系列视频,截至2021年1月的累计播放量也超过了36.2万。这可以看作是文本B。不少网友对系列视频给出了“OOC”(out of character,即超出人设)的评论,正说明了生产型消费者的“文本嵌套”式创作具有很强的独立性,是其自我创意的显现。从上述案例来分析,对话小说文本A是基于原文本而进行的“文本翻新”式生产型消费,而后,视频文本B又基于文本A进行“文本翻新”式创作,最终形成了“文本嵌套”的第一种子创作模式。

与第一种“文本嵌套”创作着眼于积极粉丝个体独具特色的创意劳动不同,第二种“文本嵌套”创作其实更好地发挥了智能互联载体的多节点优势,它把不同个体的泛文本生产都集合起来,使诸种平庸表征整合成为一种新的审美经验。如网友“Jamjamn”作为K-Pop音乐粉丝,把Youtube上的翻译合集“搬运”到B站平台。她创作的视频是“爱豆多人反应(reaction)合集”,每期围绕着偶像新发布的一支MV为中心内容,将多个粉丝自我拍摄的以Reaction为主的视频内容剪辑在一起,制造出众人同时观看MV的视频形式。在这一创作中,多位博主自拍的Reaction视频可以被看作是文本A、文本B至文本n-1,而“Jamjamn”搬运而成的视频文本则为n。n把不同个体的创意整合在了一起,使诸多“平凡”在智能互联时代的创意劳动中构成了“伟大”。多个不同泛在文本而生成的新文本,是智能互联网络基于社群内部情感体验而产生的新关联之表征。它体现了互联网时代的消费者们不再仅仅围绕着自身的喜爱“目标”来获取情感体验,而是更广泛地参与到社群的创作生产之中,通过将其他文本参与者的创作融入进自身的“盗猎”创作,来完成个体与群体的联结、个人话语权的实现和自我的群体确证。

“文本嵌套”暗示了智能互联时代的文本存在形态,即泛在文本的联合。不同的粉丝创造出不同的泛文本,而这些文本又基于某种创意联合在一起,形成“创意的联合”。这带有马克思“自由人联合体”理念的某些元素,即每一个个体都以文本生产的劳动形态充分发挥自己的创意,而这些创意又形成了彼此引用、混搭和交织的对话,最终形成了某些有可能逸出娱乐资本控制的自我实现空间。

注释:

① 胡智锋、刘俊:《何谓传媒艺术》,《现代传播》,2014年第1期,第73页。

② 胡智锋、刘俊等:《传媒艺术导论》,北京师范大学出版社2020年版,第32页。

③ 肖伟胜:《杜尚早期“现成品”与观念艺术的衍生》,《贵州大学学报》(社会科学版),2020年第4期,第114页。

④ [法]雅克·朗西埃:《美感论:艺术审美体制的世纪场景》,赵子龙译,商务印书馆2016年版,第3页。

⑤ 《凤凰卫视闾丘露薇采访<网瘾战争>作者》,腾讯网,https://games.qq.com/a/20100128/000026.htm,2021年12月30日。

⑥ 费什的“有知识的读者”这一概念专指受过文本解读训练,即具有所谓“文学能力”(literary competence)的专业读者,他直言“这一术语具有贬义”,因为他们总是信任专业知识多过个人经验。显然,这一概念与韦勒克等人提出的重视个人审美趣味的“有教养的读者”大不相同。参见[美]斯坦利·费什:《读者反应批评:理论与实践》,文楚安译,中国社会科学出版社1998年版,第131页。

⑦ [美]亨利·詹金斯:《文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化》,郑熙青译,北京大学出版社2016年版,第262-263页。

⑧ 刘俊:《艺术融合与理论定位:论传媒艺术的研究动因》,《现代传播》,2019第9期,第96页。

⑨ [加]尼克·迪尔-维斯福特:《赛博无产阶级:数字旋风中的全球劳动》,燕连福、赵莹译,江苏人民出版社2020年版,第60-61页。

⑩ Michel de Certeau.ThePracticeofEverydayLife.trans.Steven Rendall.Berkeley:University of California Press.1984.p.25.