离开上海前的24小时

2022-06-15李金朋

李金朋

“到了,去机场。”魏一铭的手机上弹出提示短信。4月15日19点30分,预约车比计划提前了一小时到达,魏一铭再次打开“航旅纵横”,值机信息仍没更新。

根据魏一铭下午致电东航客服得到的回复,如果18点后台还没出机组信息,这架航班大概率第二天要被取消,“不过您购买的这架航班客座率已经很高了,祝您好运。”

魏一铭放下筷子,姑姑立刻起身去找防护服,姑父则赶紧去厨房捞了几块红烧肉到魏一铭的碗里。

魏一铭今年大四,在上海实习,办理入职后的第三天,上海市卫健委通报了近期第一例病例,由于公司离华亭宾馆的直接距离仅3公里,魏一铭和其他同事一样,被要求居家办公。而他来上海的另一个目的是办理护照和签证,为8月赴美读研做准备。

谁都不会想到这场疫情的反扑会持续这么久。4月9日,美国驻华使团发布关于旅行警告和授权撤离的声明时,魏一铭并没有放在心上,他觉得解封是迟早的,解封后再办仍来得及。但仅3天过去,美国国务院就将“授权撤离”升级为“命令撤离”。“如果这些雇员再想入境,需要执行14+7天的隔离政策。更何况他们何时再来也不确定,到时办签证的人数肯定会增加。”此外,出入境管理大厅也并未对外开放,户籍、学籍均不在本地的魏一铭想要在异地办理护照,整个过程至少需要21天。魏一铭决定不再继续等下去。

来上海后,魏一铭一直住在姑姑家,他们所在的小區经过多次核检始终保持全阴,是上海卫健委划定“三区”后公布的第一批防范区。魏一铭联系了居委,并签署了承诺书。之后为了联系去机场的车,他加入了多个微信群,里面问及最多的就是如何出小区,以及如何包车。魏一铭很幸运,“居委里有个大叔,侄子也在外留学,他很快就通过了我的申请。”

然而,一家人都没想到离别的时刻来得这么突然。临走前的这顿晚饭在此时的上海显得格外丰盛,油焖笋炖红烧肉、烩三鲜、芹菜炒肉、黄瓜炒鸡蛋,甚至还有团购来的椰子。戴口罩前,魏一铭又啃了一口馒头,尽管包里已经准备了够吃两天的零食,他想万一航班真的取消,这口馒头没准能让他少饿半小时。

表姐比他更紧张,临走前重复了一遍应对航班取消的办法—那是他们刚刚在餐桌上总结的,又给他拿了300元现金。魏一铭把钱放到了书包夹层,他已经很久没用过纸币了。

走出小区时,魏一铭想起自己在承诺书上签下的“不再返回”承诺,最后一句话是“违反承诺导致的一切后果,本人自行承担”。他不知道外面等待他的会是什么。

魏一铭离开小区的时候,张国良刚刚停好共享单车,回到酒店的房间。

4月1日,浦西封控的第一天早上,张国良被通知去酒店大堂做核酸。一路上没有灯,他开着手电筒穿过长廊,“一下楼就发现两个穿白色防护服的人向我招手,那时我才知道,酒店的住客就剩我一个人,其他人都在封城前走了,大门也锁了。”

张国良是广东一家教育培训机构的主管,两个月前,他被公司派来上海出差。浦西封控前,张国良曾经走遍了附近的商店,泡面、饼干已经被一扫而空,大米和菜倒是有,不过酒店没有做饭的条件,张国良没办法,只能用酒店里的电水壶,吃了十多天的白开水挂面。

唯一与他有交流的,就是住在酒店里的保洁阿姨。一天早上,张国良被阿姨的敲门声吵醒,阿姨告诉他,酒店被政府征用为工作人员的闭环管理酒店,更重要的是,大门开了。

张国良决定冒一次险。封闭的十多天里,他已经看过无数次从酒店到机场的骑行路线,“当时在网上看到很多骑车去机场的人的自述,给了我很多信心。一个半小时车程,想到能回家觉得不算什么。”

第一次探路,张国良没带纸巾,又怕路上不安全一直没敢摘口罩,只能拿衣服擦掉不断冒出的汗水,“到了火车站,口罩里面兜了好多汗。”

这次探路给了他很多信心,在入站口的哨岗前,一位工作人员告诉他离沪的条件。回去的路上,张国良路过一家加油站,货架上只剩一包瓜子,售货员说仓库可能还有些过期瓜子,张国良特别高兴,全买了下来。

回到酒店后,张国良最后一次吃下白开水挂面。手机显示2 0 :15,第二天一早起飞的航班仍停留在待出行状态。“我当时想,也许能坐飞机了。”他把三件换洗衣服和一台笔记本电脑装进包里,这是他在酒店的最后一晚。如果明早航班取消或下午的核酸结果没出来,他就准备骑车到距离上海最近的浙江嘉兴的一个县,反正“只要能出去,怎么样都行。”

当张国良在酒店为自己明天一早的骑行做最后准备时,王栋已经拖着行李箱站在小区门口,等待着送水果的小哥接他去机场。

认识水果小哥是因为一次团购。小哥一家平时在金桥市场做进口水果批发,姐姐在王栋住的古美街道经营着一家水果店。在物资最紧缺的4月初,王栋联系上了他,给小区团购了一批198元的水果套餐。

“这个小哥人很好,我们的套餐里有10斤苹果、5斤粑粑柑,还有梨、香蕉。他们家没有因为疫情抬高物价,而且我们这个街道上的小区,哪怕有一个人团他都愿意去送。”水果小哥拿到了闵行区的保供通行证。因为年龄相仿,一来二去王栋和他熟络起来,有时向他打听一下外面的情况,“因为我刚来上海,也没什么朋友。”

王栋年后因工作调动来到上海,他的朋友都是最近交的—合租房里的其他4个年轻人。封城后,王栋拉了一个小群,大家都不上班了,就在家一块儿聊天、研究做菜。王栋工作不忙,小区需要志愿者、团购需要团长,他都第一个站了出来。疫情以来他的微信加了不少邻居,大家喊他“表弟”,因为组织一场团购经常需要制作各种表格来统计信息。“大家关系都很融洽,这是大学毕业后第一次感受到生活的气息。”

对这座城市的陌生感来自于一次凌晨3点的核酸检测。从前一天早上6点,居委就通知大家随时准备出来做核酸,之后由于对接原因,小区居民从早上等到中午,又从中午等到次日凌晨。在等待的夜晚,王栋打开了好久没上的微博,一条关于养老院的新闻击溃了他,“之前我是不相信网上流传的截图和聊天记录的,但看完那条报道,突然情绪就有些崩溃。”王栋决定离开。

此时已经是晚上10点50分,比约定的时间晚了近3个小时,水果小哥还没有到。物业的保安跟他打招呼,说要休息了,还送了他一套简易防护服、护目镜和手套,随后,大厅里的灯就灭了。即便比约定时间晚了很久,王栋从来没怀疑过水果小哥会不来,“和他打过交道就会知道,没到肯定是因为他水果没送完,我相信他。”

01 准备过安检。

02 排队值机中。

03在机场的最后一晚。(图片/魏一铭提供)

水果小哥的货确實没有送完,灯灭了5分钟后,王栋看到了那辆熟悉的面包车。小哥接上他,两人一起送完了5单水果。由于买的机票是从武汉中转到成都,成都需要抵达的乘客出示24小时核酸检测结果,他们又去了一趟复旦儿科医院。排队时,王栋前面的大哥手机停机了,王栋帮他充了50元话费,加了大哥微信。大哥说,你如果明天还在上海,联系我给你送一箱可乐,我也是送货的,之前搞酒水批发。

对于杨赞兰来说,晚上是情感最脆弱的时候。“我跟我弟说,如果我在上海出了什么事,你也别太难过,姐姐也从鬼门关前爬过几次了。”远在湖北老家的弟弟在电话里陪她一起哭,说无论如何都要把姐姐从上海接回家。

杨赞兰已经在上海生活工作了两年,疫情前她做了鼻头线雕手术,小区封控后,她的鼻头开始发炎,脓从鼻腔里流出。一开始,她不想挤占医疗资源,在线上就医平台找了整形专家问诊,对方给她开了些消炎药,并建议她尽快就医。相比血透或其他高危基础病,整形引发的病症并不在人们设想的危重范围内,杨赞兰向居委申请外出看病两天都没有批准。在鼻头开始发黑后,她坐不住了。

后来在武汉黄陂区隔离的乘客大多都记得这个短发、小个子但嗓门洪亮的女人,乐观的外表下,少有人能想到她从12岁起就过着与医相伴的生活,过去三十多年里,她先后经历了肾萎缩切除术、脑动脉瘤支架手术等六七次大型手术。在去年的日记里她写道:手术的痛我能用毅力承受,但躯体焦虑抑郁症让我生不如死。但感谢我又坚持了下来,现在我有种前半生已过,后半生刚启航的感受,我将与医相伴,与患友同行,迎接我的未来!

而眼下,她最担心的是鼻腔发炎会引起颅内感染,她曾做过脊髓空洞开颅术,以前的后遗症可能复发。

半夜3点,首先打通12345的人是在湖北恩施的弟弟。12345登记了杨赞兰的相关信息,弟弟说,你们不要挂掉电话就不管了,我姐姐本来就有抑郁症,我怕她做出什么过激行为。12345说,我们重视每一个患者,都有录音的。

但杨赞兰的就诊过程并不顺利。随后两天,12345确实派了救护车,带着杨赞兰先后去了仁济东院、中山医院与九院。中山医院的外科医生答应为她打3天针消炎,但告诉她还需要找医生尽快帮她把线头取出。九院的整形科医生告诉她,这类情况需要找开刀医生处理,风险他们无法承担,然而她的开刀医生也在家隔离。

4月15日凌晨,杨赞兰鼻头的肿块越来越大,她再次打通了12345的电话。她订了4月16日回武汉的机票,弟弟帮她问了当地的隔离政策。电话在拨打数次之后终于接通,12345接线员听到她的声音立马认出来是她。“我告诉他,我这个病可能在上海已经治不了了,必须回武汉,那边的医生已经联系好了。”

“如果明天9点30分的航班取消,我求他们派一辆车把我送到高速口,我老弟会开车到上海接我,我什么条件都满足,千方百计都要回去。”12345答应了她,工作人员说那我明早和你联系。杨赞兰说,明早我联系不上你怎么办,白天电话真的很难打通。工作人员说,杨赞兰,明天9点30分之前我一定给你回电话,具体安排你弟弟到哪个出口接,你说好了我就给你派车,因为我们的车都是要提前报备的。

杨赞兰联系上了同一小区的邻居,一位家中有血透需求的患者家属,也是杨赞兰的湖北老乡,他们约好第二天一早6点出发,带着一线希望,前往机场。

手机地图显示汽车正在高速掠过一片连着一片的红色封控区,魏一铭第一次见到这么安静的上海。一路上,他都在担心遇到拦路的警察。在已经能看见虹桥机场四个字的下匝道口,路被一块蓝色的牌子封住了。不过司机很有经验,绕了一圈从另一个出口下去,魏一铭才敢把一路紧攥的手松开。

4个小时后,王栋也到了这个被挡的出口,水果小哥告诉他可以从虹桥火车站下车,再步行到机场。王栋走过火车站广场,有人靠着栏杆吃方便面,还有人拦住他问能否找水果小哥载他们进城,王栋婉拒了他们,“水果小哥本来就不载人,如果他们有人核酸检测结果异常,那小哥生意也做不了了。”

夜里,温度降得更低了。火车站漆黑一片,但有不少人还站在外面。王栋觉得,他们眼神里透露着无助和迷茫,谁也不知道怎么办。大家都很安静。

方小燕这时正靠在候车室的墙边缩着,他们一行四人又坚持下来一天,但不知道怎么熬过明天。

01 落地武汉后集中登记。(图片/魏一铭提供)

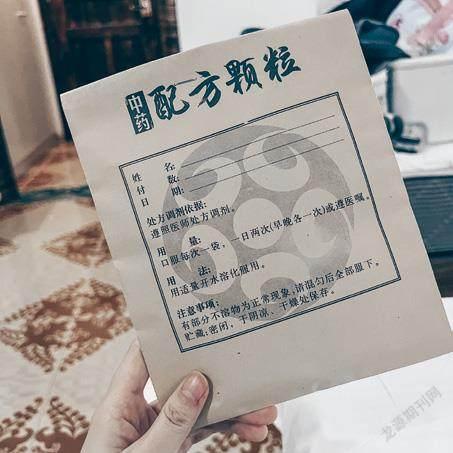

02 武汉隔离酒店发放的中药。(图片/罗雨薇提供)

他们从深圳来到上海,最初是因为方小燕听同事说,人才中心旁边的酒店5樓有一家家政公司,正在招支援上海方舱的志愿者,帮忙照顾方舱里的病人起居,根据工作时长日薪从600元至1000元不等。方小燕带着老公、妹妹和一个朋友,交完每人980元的中介费,就坐上了从深圳到上海的高铁。如今回想起来,她仍然很后悔。

火车站里的人很多,都和他们一样从各地赶来。不过其他人在排好队后都有相应的联系人接走。方小燕打电话给中介,中介说你再等等。那是她们在火车站的第一夜。方小燕只记得很冷,他们从南方过来,每人只穿了薄长袖与长裤,多的衣服也没带。

那时方小燕就已经在火车站里听到从方舱回来的人讲了很多关于方舱的事情,叮嘱他们一定要穿好防护服,保护好自己。方小燕虽然有些犹豫,不过第三天他们还是稀里糊涂上了一辆接人的公交车。

车停在了一家“附近有很多高楼”的方舱,一个男的站起来,让大家下车站队,其他二十多人拖着大包小包下了车。“很多原因吧,我们最后没有下去,那个人虽然发了火,但还是把我们送回车站。”方小燕庆幸自己当时没有进去。

车站是另一个世界。空气中是“令人绝望”的死闷和汗臭,随身带的零食吃完,就没有吃的了。一个老人家在偷偷地卖方便面,从最初20元一桶,到最后被想买的人竞价到100元一桶。车站里面有人留下了一只电热水壶,放在凳子上,想喝热水的人永远排着长队。有人找到工作出了火车站,有人买到车票离开了上海。他们就把被子留给其他需要的人。方小燕得到过一床被子,因为看他们四人里有三个女性,对方把被子让给了他们,方小燕很感动。后来她又捡到一床被子,这床“被很多人用过,但晚上真的很冷,没办法”。

4月16日,上海晴。白天最高气温16℃,东风3到4级,是一个很适合出行的日子。

这天早上有两趟航班离开上海,一趟7:30飞往大连,另一趟MU2508航班,9:30由上海飞往武汉,共有182个舱位,封城以来没有任何起飞记录。

魏一铭没有睡虹桥机场工作人员发的床,进入机场后活动范围很小,他搬了一个凳子靠墙坐了一晚,在和表姐聊天时他才知道他们所住的小区进入静默期,“统一要求非必要不离沪”。尽管值机信息在前一晚的20点30分出来了,他仍担心航班取消,于是又抢了一张去合肥的高铁票。不过5点左右机场陆陆续续进来很多人,他的心逐渐放下。

王栋和几个年轻人从航站楼外走进来。航站楼23点30分便不再进人,他睡不着,听骑自行车来机场的女孩讲和男朋友的感情,听一个比他小的男生讲最近很火的飞盘玩法。

张国良5点多从酒店骑车出发,在6点40分到达机场。他这次出来没告诉保洁阿姨,到机场后,因为担心自己没有报备擅自离开会牵连酒店及工作人员,他还编辑了一条短信发给阿姨。

4个人的机票难买,值机前十分钟,方小燕和同乡们才在机场外抢到了最后多出来的机票,尽管全价,但她说,钱嘛,身外之物。

这几张机票罗雨薇知道是怎么多出来的。值机时,工作人员需要查看24小时核酸阴性证明或48小时阴性证明加24小时抗原检测证明,以及湖北健康码。罗雨薇打开健康码,之前看还是绿码,此时突然变黄了。非绿码不能上飞机,罗雨薇急了,周围与她有一样情况的人有五六个,他们都是黄码酒店出来的人。

03 下飞机后,行李由工作人员统一送至酒店。(图片/魏一铭提供)

“黄码酒店可以接受入境隔离完14天依旧是黄码的这种人。”3月29日从香港抵达上海后,罗雨薇在这座城市隔离了14天,之后又因为没能及时买到回武汉老家的机票而辗转去了另一家酒店。好不容易能飞,谁也不想放弃这个机会。他们分别给上海市民热线、上海疾控中心和湖北市民热线打了电话。唯一打通的武汉市民热线说转码流程要一两天,只能等待。

罗雨薇拿出证件、核酸记录和随申码绿码向工作人员争取登机的机会。据武汉市民热线说,上海来鄂人员一律按境外人员归国标准管理,所以不管绿码还是黄码,都需要集中隔离。“到最后一刻,工作人员让我们登机了。不过还有几个人因为核酸过期没能登机,因为要求的48小时是落地时间前的48小时,那几个人以为是进机场前的48小时。”

飞机终于起飞了,这是一趟安静的航班。

魏一铭回忆,机舱里只能听见轻微的鼾声。在过去的24小时里,每个人都经历了不同的害怕与紧张,每个人都做过很多遍核酸时间与航班时间的算术题,跨越各种场景聚集在这趟航班上,此时他们已太过疲惫,终于能睡几天以来最踏实的一觉。

11点30分,MU2508准时落地武汉天河机场。杨赞兰一开机就看到几个来自12345的未接来电,弟弟告诉她,12345也给他打电话了,问她的情况怎么样,需不需要派车。“我真的很感谢12345,在我电话关机时,他们还想办法联系到了我弟弟。”杨赞兰说,“他们遵守了诺言。”

采访这批离沪人员时,他们已经结束了14天的隔离,目的地不是武汉的乘客经闭环中转也都已回到各自的家乡。武汉市政府为了报答2020年来鄂支援的人,对外地人员的隔离费用全免。解除隔离前的最后一天,大家在群里热切地讨论到家后第一件事要干什么。

失望和无助是采访中被提到最多的词,接下来更多的是内疚—他们都是落地后才告诉自己的朋友们离开的消息。出小区、去机场、成功买到没被取消的机票......运气在这次行程中占了很大的比重。很多人选择尘封这段记忆,也有人说,逃出来的过程太狼狈,没有好好感谢对他们伸出过援手的人们,等上海疫情有所控制,一定会再去一次。

控制,一定会再去一次。

应采访对象要求,文中人物均为化名